| Titel: | Beschreibung einer Maschine zur Beseitigung der Laternen und Grob-Stühle (métiers doux) bei dem Ausziehen der Baumwolle, die man Spindel-Bank (banc a broches) nennt: von Hrn. Laborde, Mechaniker, rue Saint-Maur N. 50. fauxbourg du Temple zu Paris. |

| Fundstelle: | Band 24, Jahrgang 1827, Nr. XXIII., S. 98 |

| Download: | XML |

XXIII.

Beschreibung einer Maschine zur Beseitigung der

Laternen und Grob-Stuͤhle (métiers

doux) bei dem Ausziehen der Baumwolle, die man Spindel-Bank (banc a broches) nennt: von Hrn. Laborde, Mechaniker, rue

Saint-Maur N. 50. fauxbourg du Temple zu

Paris.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement. N. 270. S. 361.

Mit Abbildungen auf Tab.

III. u. Tab. IV.

Laborde's, Beschreibung einer Maschine zur Beseitigung der Laternen

und Grob-Stuͤhle.

Bekanntlich verdankt man die heute zu Tage

gebraͤuchlichen Spinn-Maschinen dem beruͤhmten Arkwright, der sie um das Jahr 1770 erfand. Sein

Strekwerk besteht aus zwei oder drei Walzen-Paaren, die mit verschiedener

Geschwindigkeit umlaufen, und so wie die Eisen-Strekwerke (laminoirs), weßwegen man auch das Ausziehen der

Baumwolle auf dieser Maschine Ausziehen auf dem

Strekwerke (étirage par le laminage)

nennt. Wenn die Walzen eine gleichfoͤrmige Geschwindigkeit haͤtten, so

wuͤrde diese Art des Strekens ihren Zwek nicht erreichen; denn sie

wuͤrden dann nur das sogenannte Band der Baumwolle entwikeln, ohne es zu

verlaͤngern. Wenn aber, im Gegentheile, das zweite Paar sich schneller dreht,

als das erste, und das dritte noch schneller, so ist es offenbar, daß das Band,

indem es von einem Paare zwischen das andere tritt, eine Verlaͤngerung

erleiden muß, die mit dem Unterschiede der verschiedenen Geschwindigkeiten dieser

Walzenpaare im Verhaͤltnisse steht, und daß der Uebergang von dem zweiten

Walzenpaare zu dem dritten noch eine neue Verlaͤngerung herbeifuͤhren

muß. Die Walzen der untersten Reihe sind gefurcht; die der oberen Reihe sind mit

Leder uͤberzogen. Der Druk, welchen die lezteren auf die gefurchten Walzen

aͤußern, steht im geraden Verhaͤltnisse mit der Feinheit der Fasern

und im umgekehrten mit der Laͤnge derselben.

Es ist aber nicht genug, daß das Band der Baumwolle bei seinem Austritte von der

Kardetsche gestrekt wird: man muß demselben auch den gehoͤrigen Grad von

Drehung geben, um es in einen mehr oder minder seinen Faden zu verwandeln. Eine

einfache Spindel, die sich um sich selbst dreht, ist das am Allgemeinsten

angewendete Mittel. Diese Spindel kann, abgesehen von ihrer

Umdrehungs-Bewegung, entweder auf derselben Stelle stehen bleiben, oder auch

einer geradelinigen Bewegung von einem Orte zu dem anderen unterzogen werden. Es

gibt noch ein anderes Mittel Drehung der Baumwolle hervorzubringen, wenn

naͤmlich die Spindel die Eigenschaft hat, den Faden aufzuwinden, in dem Maße,

als er sich bildet. Diese Spindel fuͤhrt eine Spule, und an ihrem oberen Ende

ein Fluͤgelchen, das aus zwei Armen besteht, wovon der eine den Faden auf die

Spule leitet. Damit das Aufwinden und das Drehen (die Zwirnung, torfion, tors) gleichzeitig geschieht, muß die Spule

sich weniger schnell, als die Spindel und in derselben Richtung umdrehen. Je

groͤßer der Unterschied zwischen der Geschwindigkeit, mit welcher die Spindel

und die Spule sich umdreht, desto weniger wird der Faden selbst waͤhrend des

Auswindens gedreht oder gezwirnt, und, umgekehrt, je mehr diese Geschwindigkeiten

der Spindel und der Spule sich einander naͤhern, desto langsamer wird

aufgewunden, und desto mehr wird der Faden gedreht. Man wird begreifen, daß bei

gleichen Geschwindigkeiten der Spindel und der Spule die Schnelligkeit, mit welcher

aufgewunden wird, in dem Maße waͤchst, als die Dike der angewendeten Spulen

zunimmt. Wenn ein Mahl so viel Faden aufgewunden ist, daß die Dike der Spule dadurch

bedeutend zugenommen hat, und das Aufwinden unregelmaͤßig wird, wird es

nothwendig die Drehung des Fadens zugleich mit dem Durchmesser der Spule zu

vergroͤßern. Dieß ist nun der Zwek der sinnreichen Maschine, die wir hier

beschreiben wollen, in welcher die Spule sich laͤngs der Spindel bewegen

kann. Man kennt sie in England unter dem Namen spindle

and fly roving frame

, und wir nennen sie Spindel-Bank (banc à broches).

Die HHrn. Eaton und Farey

haben sie nach Frankreich gebracht, und sie verbreitet sich in unseren

Spinnmuͤhlen, da mehrere unserer Maschinisten sie eben so gut, als in

England, verfertigen. Hr. Laborde hat einige

Verbesserungen an derselben angebracht, und sich darauf am 23. December 1824 ein

Brevet auf 5 Jahre ertheilen lassen. Ehe wir dieselben beschreiben, glauben wir von dem

sogenannten Laternen-Strekwerk-Systeme (systême d'étirage à lanternes) sprechen zu

muͤssen, welches durch die Spindel-Bank ersezt werden soll.

Nachdem die Baumwolle durch den lezten Fein-Streicher (carde en fin) zu einem sogenannten Bande (ruban) gebildet wurde, wird sie in einer Maschine, deren Zwek ist das Band

zu verdoppeln (doubler), und wieder zu verdoppeln (redoubler) und zugleich zu streken, einer ersten Strekung (premier

étirage) unterzogen, um demselben gleichfoͤrmige Dike zu

geben, und die Faden in paralleler Richtung neben einander hinzulegen. Diese

Maschine besteht aus vier Reihen von Strek-Walzen und aus zwei Toͤpfen

(pots) oder Cylindern aus Eisenblech, die senkrecht

stehen, und an deren einem die Baͤnder sind, so wie sie von dem Streicher

herkommen, und in dem anderen, so wie sie nun ein Mahl ausgezogen wurden.

Die zweite Strekung besteht bloß aus zwei Strekwalzen;

statt daß das Band aber in unbewegliche Toͤpfe oder Buͤchsen

faͤllt, faͤllt es in blecherne Buͤchsen, die man Laternen (lanternes) nennt,

und die sich langsam um ihre Zapfen drehen: dadurch erhaͤlt das Band schon

einen geringen Grad von Drehung. Diese Toͤpfe oder Buͤchsen, die die

Form eines abgestuzten Kegels haben, sind mit einem Thuͤrchen versehen, um

die Wuͤrstchen (boudins, so nennt man das etwas

gedrehte Baumwollen-Band) herauszunehmen, wenn sie voll sind.

Die Wuͤrstchen kommen von dieser Strekung auf die Spulen mittelst einer

Spulerin (bobineuse), und auf dem Grobstuhl (metier a filer en gros ou en doux), den sogenannten Mulljenny, der bekannt ist.

Die Spindelbank ersezt durch sich allein und mit einer weit groͤßeren

Guͤte ihrer Arbeit diesen Grobstuhl und das Strekwerk nach dem

Laternen-Systeme vollkommen. Es gibt zweierlei Spindelbaͤnke, zum grob

und zum fein spinnen: ihr Bau ist derselbe, und nur in Hinsicht auf Dimensionen und

Verhaͤltnisse in den Geschwindigkeiten verschieden. Man kann nur Kettenfaden

darauf spinnen, die stark genug sind, um der großen Geschwindigkeit der Spindeln und

dem Grade der Drehung, den sie erhallen, zu widerstehen.

Die ganze Schwierigkeit bei dieser Maschine besteht in der abwechselnden Bewegung

sowohl bei der Umdrehung, als bei der senkrechten Schiebung, die man der Spule

geben muß, damit sie das Wuͤrstchen, so wie es gebildet wird, genau wieder

abgibt. Man wird einsehen, daß die Verschiebung der Spule laͤngs der Spindel

so eingerichtet werden muß, daß, wenn die Cylinder eine hinlaͤngliche Menge

Bandes zu einer Umdrehung abgegeben haben, der von der Spule durchlaufene Raum dem

Durchmesser des Bandes gleich seyn muß; und da bei jedem solchen Gange die Spule

sich mit einer Schichte (couche) bedekt, wodurch ihr

Durchmesser um eben so vieles groͤßer wird, so muß, zum Ersaze, ihre

umdrehende Bewegung in demselben Verhaͤltnisse langsamer werden,

waͤhrend die Spindel sich immer mit derselben Geschwindigkeit dreht. Durch

Anbringung einer kegelfoͤrmigen Trommel, die auf ihren verschiedenen

Durchmessern einen Laufriemen fuͤhrt, und durch ein Reibungsrad, das mehr

oder minder auf den Mittelpunkt einer kreisfoͤrmigen Platte druͤkt,

erhaͤlt man alle diese verschiedenen Wechsel in der Geschwindigkeit.

Auf der von den HHrn. Eaton und Farey aus England eingefuͤhrten Spindelbank, die Hr. Christian im III. B. S. 409. seines Traité de Mécanique industrielle

beschrieb, ist die kegelfoͤrmige Trommel auf einer horizontalen Achse

aufgezogen, und das Reibungsrad laͤuft gegen eine senkrecht gestellte

kreisfoͤrmige Scheibe. Hr. Laborde bedient sich

dagegen einer kegelfoͤrmigen Trommel von besonderer Form, und eines Rades,

welches sich gegen die verschiedenen Durchmesser des Kegels reibt, und sich

laͤngs einer schief geneigten Achse schiebt. Er hat noch andere

Veraͤnderungen an seiner Maschine angebracht, wodurch dieselbe in ihrem Baue

einfacher, und in ihrer Wirkung sicherer wird. Wir wollen die verschiedenen

Stuͤke dieser Maschine beschreiben, und das Spiel derselben

erklaͤren.

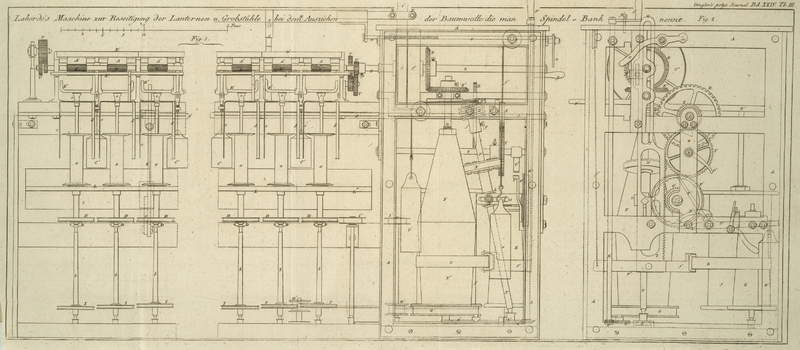

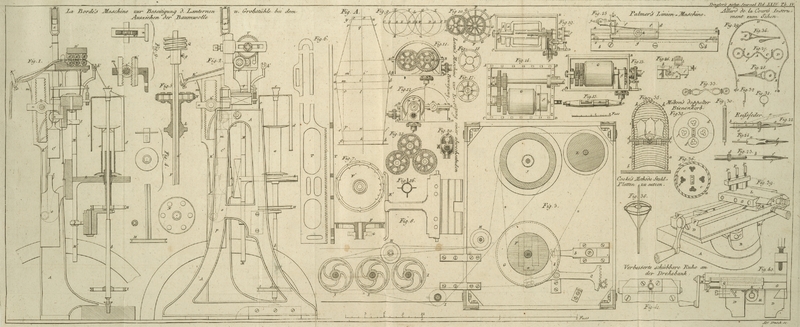

Tab. III. stellt die Spindel-Bank von ihren

verschiedenen Seiten, und Tab. IV. die Stuͤke

derselben im Detail dar. Sie ruht auf einem festen Gestelle aus Eisen, A, A, und erhaͤlt ihre Bewegung durch eine Rolle

aus Gußeisen, C, die auf einer liegenden Achse oder

Welle, B, aufgezogen ist, um welche sich ein Laufriemen,

e', schlingt, der zu der Triebkraft laͤuft.

Die Welle, B, dreht, mit verschiedenen

Geschwindigkeiten, das ganze System der gefurchten Walzen, B', mittelst der Triebstoͤke, U, und

der Zahnraͤder, V. Fuͤr jede Spindel sind

drei Walzenpaare, und 48 Spindeln stehen in einer einzelnen Reihe. Das Wuͤrstchen

wird zuerst auf die Haken oder Leiter, E', geworfen, die

den Spindeln gegenuͤberstehen; von da laͤuft es durch die erste

Walzenreihe, und nach und nach zwischen den anderen durch, indem es sich immer mehr

und mehr verlaͤngert. Waͤhrend es hier durchlaͤuft, wird es von

den mit Leder uͤberzogenen Walzen, A',

zusammengedruͤkt, indem eine hoͤlzerne Stange, D', auf denselben liegt, die von einem Hebel, q, und einem Gegengewichte, C', angezogen

wird. Wenn das Band aus dieser Strekung austritt, laͤuft es unter der Stange,

h', hin, und nachdem es in dem kleinen Trichter, e, der Spindel, b, und in

dem roͤhrenfoͤrmigen Fluͤgelchen, d, eingefuͤhrt wurde, rollt es sich auf der Spule, a, auf, die ihre umdrehende Bewegung durch die Rolle,

H, erhaͤlt. Zu gleicher Zeit dreht die

Spindel sich in entgegengesezter Richtung mittelst der Rolle, I, und auf diese Weise erhaͤlt das Band einen gewissen Grad von

Drehung oder Zwirnung. Dieser Mechanismus ist jenem an allen uͤbrigen

Baumwollen-Spinn-Maschinen aͤhnlich; um aber eine immer

regelmaͤßige Drehung oder Zwirnung zu erhalten, und eine zu starke

Verlaͤngerung des Fadens zu vermeiden, wodurch er so oft abreißt, mußten

mehrere wesentliche Bedingungen erfuͤllt werden, die die Spindel-Bank

vollkommen erfuͤllt.

Die Hauptachse oder Welle, B, fuͤhrt ein Ekenrad,

F, welches in ein anderes Ekenrad, F'', eingreift, das auf der Achse, D, einer eisernen oder kupfernen Trommel aufgezogen ist,

welche zwei an ihren Grundflaͤchen an einander stehende Kegel, wovon der

eine, F, an seiner oberen Haͤlfte ganz, der

andere, F'', an seinem unteren Ende abgestuzt ist.

Dieser Doppelkegel sezt die Spindeln in Bewegung, bewirkt die Drehung und das

Aufspulen. An seiner Basis ist eine Rolle mit platter Kelle befestigt, G, die mit Leder uͤberzogen ist, damit das

Laufband, welches dieselbe umfaͤngt, nicht abglitscht. Sie fuͤhrt die

Spindeln, b, mittelst der Rollen, I. Das Laufband wird durch eine Walze, H',

gespannt, und laͤuft uͤber die Wechsel-Rollen, I', I'. Der Theil, F'', der

kegelfoͤrmigen Trommel dreht, mittelst des Laufriemens, Z, eine walzenfoͤrmige Trommel, J, die, von ihrer Seite, mittelst der Rollen, H, die mit ihrer Roͤhre auf der Spindel, b, aufgezogen sind, die Spulen, a, fuͤhrt. Man sieht im Durchschnitte, Fig. 1. Tab. IV. die Art,

wie diese Rollen, die sich laͤngs der Spindeln schieben und laͤngs der Spule, in

einander gefuͤgt sind. Der Laufriemen, Z, wird

uͤber die verschiedenen Puncte des Theiles, F'',

der Trommel durch den Leiter, J', gefuͤhrt, der

unten an dem Zahnstoke, T, angebracht ist, der durch das

an der Schnur, f', befindliche Gegengewicht, r, sich immer zu heben strebt. Dieser Zahnstok wird

durch einen Triebstok, G', zuruͤkgehalten, der in

denselben eingreift, und mit einem Sperr-Rade mit doppelter

Bezaͤhnung, F', verbunden ist.

So oft die Spulen sich mit einer Schichte von Faden bedeken, geht das

Sperr-Rad um einen Zahn weiter; dieß geschieht, wenn die Wage (la balance), L, die die

Spulenreihe traͤgt, auf den hoͤchsten oder auf den niedrigsten Punct

gekommen ist. Ein Gegengewicht, p, erleichtert die

aufsteigende Bewegung dieser Wage, welche Bewegung mittelst des doppelten

Zahnstokes, K', bewirkt wird, der durch ein Gewinde

mittelst des Stuͤkes, o, daran angebracht ist,

und durch die Oeffnungen der Stuͤzen oder Leiter, n, laͤuft, die an der Walzenbank befestigt sind. Durch diese

Stuͤzen laͤuft die Achse, S, die

uͤber die ganze Maschine, der Laͤnge nach hinzieht, quer durch, und

fuͤhrt die Triebstoͤke, L', deren

Durchmesser so berechnet ist, daß sie zwei Mahl umlaufen, waͤhrend die

Zahnstoͤke, K', ein Mahl 7 Zoll hoch in die

Hoͤhe steigen. Die Zahnstoͤke werden in ihrer Bewegung hin und her

durch einen Vorsprung geleitet, der abwechselnd in den beiden Falzen in der Oeffnung

der Stuͤze, n, laͤuft. Federn, m, m, die an den Seiten der Zahnstoͤke befestigt

sind, veranlassen den Uebergang von einem Falze in den anderen. Da dieser Uebergang

sehr schnell geschieht, so wird die Bewegung dadurch nicht im Mindesten

aufgehalten.

Gewoͤhnlich sind an jeder solchen Maschine vier doppelte Zahnstoͤke.

Die Umdrehung der Achse, S, wird durch ein Zahnrad, R, bewirkt in welche eine Schraube ohne Ende, Q, eingreift, die mittelst einer Roͤhre auf der

schiefen Achse, P, aufgezogen ist. Dieselbe Achse

fuͤhrt ein Reibungs-Rad, N, welches aus

vier Lederscheiben besteht, die zwischen zwei Metallplatten eingepreßt sind, und in

einem Falze, d', der Achse, P, gleitet. Das Rad wird daselbst durch einen kleinen Vorsprung, e', zuruͤkgehalten, und zugleich auch durch seine

Roͤhre mit einem Halsstuͤke mit zwei Zapfen, h, die in einem Falze der Gabel, O, spielen,

welche an dem Zahnstoke, T, angebracht ist. Durch diese

Vorrichtung wird es dem Reibungsrade und dem Laufriemen, z,

moͤglich, gleichzeitig ihre Lage auf dem Kegel, F, zu wechseln. Man begreift, daß das Rad, N,

welches gegen den oberen Theil, F, des Kegels

angedruͤkt wird, sich in Folge der Reibung dreht, welche es erleidet: es

theilt diese Bewegung der Schraube ohne Ende, Q, mit,

die, von ihrer Seite, das Zahnrad, R, in Umlauf sezt,

und dadurch die Achse, S. Damit nun der Wechsel in der

Lage des Reibungsrades und des Laufriemens bei jedem Auf- und Niedersteigen

der Wage, L, geschieht, greift ein auf der Achse, S, befestigter Triebstok, X,

in ein Rad, Y, welches einen doppelt so großen

Durchmesser hat, als der Triebstok, und nur ein Mahl umlaͤuft,

waͤhrend die Achse zwei Mahl sich umdreht. Auf der Achse, Z, dieses lezteren Rades ist ein Daͤumling, O', befestigt, welcher, waͤhrend seiner Umdrehung

auf einen Hebel, V', stoͤßt, den er schwingen

macht. Dieser Hebel, der auf der Achse des Sperrkegels, X', aufgezogen ist, macht diesen herabsteigen, und befreit dadurch einen

Zahn des Sperr-Rades, F, welches sich dann,

nachdem es frei geworden ist, so lange dreht, bis der naͤchste Zahn gesperrt

wird. Ein Gegengewicht, z', das an dem Ende des Hebels,

U', haͤngt, fuͤhrt den Sperrkegel, X' in seine vorige Lage. Wenn man endlich auf die lezte

Lage Baumwolle auf der Spule kommt, (dieß ist der Augenblik, wo die Maschine still

stehen muß), hebt der Griff, y, an dem Zahnstoke, T, den Riegel, x, der das

Staͤngelchen, v, zuruͤktreten

laͤßt, welches durch eine Spiralfeder an seiner Stelle fest gehalten wird.

Das Staͤngelchen, v, zieht durch seine Bewegung

die Bremserstange, M, mit, welche den Laufriemen, i', auf die Toͤlpelrolle, C'', wirft. Man faͤngt dann wieder mit der aufsteigenden Bewegung

an, und fuͤhrt in dieser Hinsicht das Reibungsrad und den Laufriemen, z, auf den Punct, wo beide sich ehevor befanden,

zuruͤk. Der Laufriemen, der an den weitesten Theil des Kegels, F'', angeschlossen ist, koͤnnte nicht fuͤr

sich selbst herab, wenn er nicht abgespannt wuͤrde. Zu diesem Ende schiebt

man die Achse, D, des Kegels, die in einer gefalzten

Pfanne laͤuft, a',

Fig. 3. Tab.

IV. mittelst des Hebels, Q', zuruͤk, dessen Ende

in Form eines gezaͤhnten Kreisausschnittes (Sectors) gebildet ist, und mit dem Stuͤke, k', Einen Koͤrper bildet, wodurch zugleich die Pfanne, b', der schiefen Achse, P,

genaͤhert wird. Diese doppelte Bewegung geschieht mittelst des Triebstokes,

P', der in den gezaͤhnten Kreisausschnitt eingreift, und

an dem Ende einer Achse, R', befestigt ist, die man

durch eine Kurbel, S', in Umtrieb sezt.

Wenn der Laufriemen, z, nachgelassen wurde, hebt man den

Triebstok, G', aus, und indem man auf den Griff, y, druͤkt, macht man den Zahnstok niedersteigen.

Zu gleicher Zeit fuͤhrt man die Stange, v',

zuruͤk, die den Laufriemen, i', auf die Rolle,

C, wirft, und bringt den Riegel, x, auf seine Stelle.

Da das Rad, N, durch seine Reibung gegen die

kegelfoͤrmige Trommel an Durchmesser verlieren kann, so unterhaͤlt man

dadurch einen immer gleichfoͤrmigen Druk, daß man auf das obere Ende der

Achse, P, einen Druk anbringt, damit sie

bestaͤndig geneigt bleibt. Dieß geschieht durch den horizontalen Hebel, N'', auf welchen ein Gegengewicht, T', wirkt.

Dieß ist die Einrichtung der Spindel-Bank, und die Weise, wie sie die

Baumwolle strekt und spinnt. Es bleibt uns nun noch uͤbrig die

Vorzuͤge dieser sinnreichen Maschine vor denjenigen, die sie ersezen soll,

und wegen welcher sie bereits in den meisten Baumwollen-Spinnereien

eingefuͤhrt ist, darzustellen.

Vorzuͤge und Vortheile der

Spindel-Bank.

Die Laternen koͤnnen sowohl ihres Gewichtes, als ihres Umfanges wegen, indem

sie sich auf Zapfen drehen, die vor einer leichten Schnur, welche die an ihrer Basis

befindliche Rolle umschlingt, in Umlauf gesezt werden, nicht in demselben Augenblike

mit den Walzen sich in Umlauf sezen oder still stehen bleiben. Daher eine der ersten

Ursachen der ungleichen Drehung des Fadens. Ueber dem Maximum der Geschwindigkeit

der Maschine wirft die Centrifugalkraft das Wuͤrstchen uͤber die

Waͤnde der Laternen, und da es auf diese Weise nicht ununterbrochen

fortziehen kann, verwikelt und verdreht es sich auf dem Trichter.

Der groͤßte Nachtheil zeigt sich aber auf dem Grobstuhle, wenn die Lunte (la mêche) aus den Buͤchsen tritt, um unter

die Walze zu gelangen. Durch ihre Reibung auf der Stange und das Entwikeln in diesen

Buͤchsen kann die Drehung sich stellenweise anhaͤufen, und an mancher

Stelle sogar doppelt so stark seyn, als an einer anderen; es wird unmoͤglich

eine Lunte gehoͤrig auf diese Weise auszubilden, denn sie laͤßt einen

Theil ihrer Fasern an den Stellen, die sie beruͤhrt, zuruͤk, und der

Faden wird dadurch ungleich.

Die Spindel-Bank beseitigt alle diese Nachtheile. Ihre Bewegungen sind so

genau berechnet, daß sie, so wie die Spule diker wird, nur soviel Baumwolle

aufwindet, als die Walzen liefern. Sie laͤßt sich sehr leicht bedienen; denn

man darf nur die Spulen auf die Spindeln steken, und sie hat auch den Vorzug vor den

groben Muljennies, daß der Faden um die Haͤlfte

weniger in der Zurichtung kostet (façon); daß er

weit weniger gedreht seyn kann, indem keine Kraft zum Abwinden nothwendig ist; daß

keine Heirathen (mariages), oder wenigstens nur selten,

entstehen, welche die Drehung des Fadens durch die Neigung desselben sich bei dem

Durchgange des sogenannten Sauschwaͤnzchens (queue de

cochon) hinter der Maschine zu vermengen, so oft veranlaͤßt. Eine

Drehung des Rades mehr oder weniger bringt auf dem Grobstuhle oft einen großen

Unterschied in der Drehung oder Zwirnung des Fadens hervor, was bei der

Spindel-Bank nie zu befuͤrchten ist. Der Feinstuhl geraͤth

ferner nicht so leicht in Unordnung, und die Spule, die mehr Baumwolle

fuͤhrt, laͤßt sich daselbst leicht hinter den Walzen anbringen.

Die Spindel-Bank erzeugt weniger Abfaͤlle; ihre Theile nuͤzen

sich weniger ab, die Faden reißen nicht so oft ab, werden reiner und gleicher.

Alle diese Vortheile erlauben hier ohne Anknuͤpfer (rattacheur) zu arbeiten, und mehr Garn zu erzeugen.

Man wird ganz unabhaͤngig von dem Grob-Spinner, da die Maschine nur

bloße Waͤrterinnen (soigneuses) erfordert. Die 48

Spindeln, die sie fuͤhrt, spinnen ein Pfund groben Faden (en doux) des Tages.

Wir wollen diese Beschreibung mit der Darstellung der verschiedenen Geschwindigkeiten

der Theile der Maschine und der Elemente der Bildung der kegelfoͤrmigen

Trommel beschließen. Diese Daten, die vorzuͤglich diejenigen interessiren

muͤssen, welche solche Maschinen verfertigen, sind uͤbrigens auch den

Fabrikanten eben so nuͤzlich.

Berechnung der Geschwindigkeiten der verschiedenen Theile der

Maschine und Elemente zur Verfertigung der kegelfoͤrmigen

Trommel.

Wir sagten oben, daß die Spindel-Bank zwei wesentliche Bedingungen zu

erfuͤllen hat: Beschleunigung des Umlaufes der Spule, so wie diese in ihrem

Durchmesser zunimmt, und langsamere Bewegung bei dem Auf- und Niedersteigen

der Wage, L, damit die Schichten immer gleich dik

werden, und man sicher wird, daß die Lunte sich nicht verlaͤngert.

Diese Bedingungen werden auf folgende Weise erfuͤllt. Es sey

A, der Durchmesser der Spule, a.

B, der Durchmesser der gefurchten Walzen, B'.

C, der Durchmesser des Reibungs-Rades, N.

D, der Durchmesser der kegelfoͤrmigen Trommel,

F.

E, der Durchmesser der Rollen, I, an den Spindeln. Es

sey ferner

I, die Geschwindigkeit der Strekwalzen.

K, die Geschwindigkeit des Kegels.

L, die Geschwindigkeit der Spindel.

M, die Geschwindigkeit der Spule.

N, die Geschwindigkeit der schiefen Achse, P.

1) Man seze, der Koͤrper der Spule habe 19 Linien im Durchmesser, einen Theil

der Dike der Schichte der Baumwolle mit gerechnet, und die Dike der Lunte sey so,

daß sie 45 Windungen auf der Laͤnge der Spule macht, so wird die

Laͤnge der Lunte fuͤr die erste Schichte 2687 1/2.

2) Den Durchmesser der Strekwalzen zu 12 Linien angenommen, oder den Umfang derselben

zu 37 5/7 Linien, wird die Walze 71,24 Umdrehungen machen muͤssen, um die

Laͤnge der ersten Schichte zu bilden. Also I =

71,25 Umdrehungen.

3) Um die Geschwindigkeit des Kegels zu finden, wollen wir G = 57, H = 42 sezen. Da nun G : H : : K : I, oder, GI = HK, und

folglich K = GI/H, so wird K = 96,7

Umdrehungen.

4) Wenn wir den Durchmesser des Reibungsrades, oder C, zu

118 Linien annehmen, und, E, zu 59 Linien, so haben wir

fuͤr L, das Doppelte von K, d.h., L = 193,4 Umdrehungen. Da aber die

Spule um 45 Umwindungen, die die Lunte bildet, langsamer laufen muß (1), so muß sie

45 Umdrehungen weniger machen, als die Spindel; also wird M = 148,4 Umdrehungen.

5) Um die Groͤße des Kegels an jenem Puncte zu finden, welcher diese erste

Schichte erzeugt, muͤssen wir hier bemerken, daß die Trommel in diesem Falle

nichts anders als ein Laͤufer (renvoi) ist, und

daß die Laufschnur der Spulen so betrachtet werden kann, als ob sie ihre Bewegung

von dem Kegel selbst erhielte. Nach dieser Bemerkung haben wir L : M : : C : D, und D = MC/L. Dieß gibt uns 90,54 Linien als Durchmesser des Kegels

auf den Puncten ef. (Siehe Fig. A.) auf Tab. IV.

6) Wir haben fuͤr die beiden Ekenraͤder die Zahlen 57 und 42

angenommen, und darnach unsere Rechnung unter der Voraussezung der starken Drehung

(du grand tors) aufgestellt; es wird aber sehr oft

noͤthig, den Faden weniger zu drehen. Wir missen hier bemerken, daß, wenn man

mit starker Drehung spinnt, man sich des diksten Theiles des Kegels fuͤr die

lezte Schichte der Spule bedient. Wenn wir daher dieser Schichte 47 Linien im

Durchmesser geben, so finden wir, daß L im

Verhaͤltnisse der Zunahme des Durchmessers der Spule zunehmen wird, und wir

erhalten 19¹ : 47¹ : : 193,4 : 478,4 Umdrehungen der Spindel; und da

die Spule 45 Umdrehungen weniger macht (4) = 433,4, so erhaͤlt man

fuͤr die lezte Schichte bei starker Drehung:

L = 478,4 Umdrehungen

M = 433,4.

7) Wir haben gesehen (5), daß D = MC/L. Wir werden folglich 106,9 Linien

fuͤr D am Puncte ab des Kegels bei starker Drehung

erhalten, indem dort die zu hoͤchst gelegene Schichte ist.

8) Da wir nun die Puncte des Kegels kennen, welche die leiden aͤußersten

Schichten der Spule mit starker Drehung bilden, so wollen wir die beiden Puncte

suchen, die die aͤußersten Grenzen bei schwacher Drehung (au petit tors) geben.

Wir wollen den beiden Ekenraͤdern dieselbe Anzahl Zaͤhne geben, und nur

40 Umdrehungen der Lunte (mêche) auf den

Schichten der Spule rechnen, weil man grob spinnt. Da der Koͤrper der Spule

19 Linien haͤlt, so erhalten wir, dieselben mit F, das in diesem Falle gleich 40 ist, multiplicirt, 2388 4/7 Umdrehungen

fuͤr die Laͤnge der ersten Schichte. Der Umfang des Cylinders ist 37

5/7¹, und wir haben gesehen, (4) daß L das

Doppelte von K ist: es wird daher, 2388 4/7 getheilt

durch 18 6/7, was einer

Umdrehung der Spindel entspricht, L als erste Schichte =

126,66, und M = 86,66, weil hier M immer = L – 40 ist.

9) Nach der Formel D = MC/L erhalten wir D = 80,73

Linien auf den Puncten gh des Kegels, als eine der

aͤußersten Grenzen bei der schwachen Drehung.

10) In Hinsicht auf die andere Graͤnze sahen wir (6), daß 19 : 47 : : L, die erste Schichte, zu M,

der lezten Schichte. Es wird also L = 313,32

Umdrehungen, und M = 273,32.

11) Unter Anwendung derselben Formel, D = MC/L, wird D = 102,93 Linien auf den Puncten cd des Kegels, und wird die andere

aͤußerste Graͤnze bei der schwachen Drehung bilden.

12) Auf diese Weise haben wir den Durchmesser der vier Hauptpuncte des Kegels

erhalten; es bleibt noch die Bestimmung ihrer Hoͤhe uͤbrig.

Die Laͤnge des Kegels ist willkuͤhrlich: wir wollen sie zu 11 Zoll vom

Puncte i zum Puncte k

annehmen, oder zu 132 Linien. Wir haben gesehen (7), daß ab = 106,9¹, und (9), daß gh = 80,73¹; oder ai = 53,45, und gk = 40,36; oder endlich am =

13,09. Es ist aber ef = 90,54 (5), oder en = 45,27; es wird also ep = 45,27 – 40,36, d.h., = 4,91¹.

Nach dieser Bestimmung erhalten wir die aͤhnlichen Dreieke gam, gep, welche

folgendes Verhaͤltniß liefern: ik oder gm : am : : gp : ep. In

diesem Falle ist gp = 49,5, und in oder pm

= 132 – 49,5; = 82,5.

13) Zur Bestimmung der Laͤnge von kl

oderdder

go werden wir gm

: am : : go :

co erhalten.

cd = 102,93, und cl = 51,475; folglich wird co = gl – gk,

oder = 51,475 – 40,36, d.h., 11,1151.

Folglich go = 112,1¹.

14) Da man nun die Laͤnge kl kennt, die

gleich qi

' seyn muß, so koͤnnen wir den Werth von qr bestimmen. Es sei a'b' = 105, einem beliebigen Maße. Wir haben gesehen (8), daß k = 63,33 Umdrehungen. Es sei ferner das

Reibungs-Rad auch beliebig = 74¹; so erhalten wir 105 : 74 : : N : 63,33; d.h., N = 89,8.

Man kann also N als gleich 90 Umdrehungen

waͤhrend der Dauer der Schichte bei schwacher Drehung betrachten; und da diese

Geschwindigkeit oder diese Anzahl von Umdrehungen in der ganzen Schichte dieselbe

seyn muß, so werden die verschiedenen Puncte abnehmen, wie die Spule zunimmt. Nun

hat die erste Schichte der Spule 19 Linien, und die lezte 47¹; wir erhalten

demnach fuͤr den Abstand qr das

Verhaͤltnis 19 : 47 : : qr : a'i'; d.h. 21,22¹; oder, rs = 42,45¹.

Wir wollen nun den Durchmesser tu

untersuchen. Zwei aͤhnliche Dreieke geben a'm' :

m'r : : yt : yr; oder 132 – 112,1; d.h., 19,9.

a'm' = 52,5 – qr

, oder 21,22. Man wird also 31,28 erhalten; was,

multiplicirt mit 19,9 und getheilt durch 112,1 als Quotienten 5,55 gibt. Also yt = 5,55; dieß abgezogen von qr wird 15,67 als der Werth von tx bleiben, oder tu = 31.

Da das Rad R der Schraube ohne Ende zwei Umdrehungen bei

Einem Aufsteigen und Einem Niedersteigen der Wage L

machen muß, so wird man ihm 45 Zaͤhne geben. Darnach wollen wir nun den Werth

von N waͤhrend einer Schichte bei starker Drehung

bestimmen. tu : 74 : : N : 239,2; der Haͤlfte von L. (6). Also

laͤßt sich N, waͤhrend der Dauer einer

Schichte, bei starker Drehung, auf 100 Umdrehungen schaͤzen, und das Rad der

Schraube ohne Ende wird, fuͤr diesen Fall, 50 Zaͤhne eingeschnitten

haben muͤssen.

16) Es bleibt uns noch die Bestimmung der Zwischenpuncte uͤbrig, die jeder

Schichte entsprechen, um darnach den Bau der Sperrraͤder (roues à rochet) zu bestimmen. Wenn man diese

verschiedenen Puncte kennt, so wird es leicht, eine Bewegung einzurichten, durch

welche, bei jeder Schichte, der Laufriemen auf den unteren Kegel und das Reibungsrad

auf den oberen Kegel gebracht werden kann.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß man auf eine Spule von 7 Zoll Hoͤhe 12, 14, 16

Schichten von schwacher, und 18, 21, 24 Schichten von starker Drehung auftragen

kann. Wir wollen als Beispiel den Durchmesser der Sperrraͤder nehmen, welche

die 12 Schichten bilden.

Wir haben den Koͤrper der Spule zu 19 Linien angenommen, einen Theil der Dike

der Schichte der Baumwolle mitbegriffen; bei der lezten Schichte wird er 47

betragen. Wenn wir zehn Zwischenpuncte annehmen, so werden die Zahlen folgende

arithmetische Progressionen bilden:

19

34,28

21,55

36,82

24,09

39,37

26,64

41,91

29,19

44,46

31,73

47

Wir haben gesehen (10), daß L in geradem

Verhaͤltnisse der verschiedenen Durchmesser der Spule steht; man wird also,

um die verschiedenen Werthe von L zu finden, eben so oft

die sogenannte Regel de Tri anwenden muͤssen, als man Schichten auf der Spule

annimmt. Wir wollen uns begnuͤgen, hier das Resultat von zehnmaliger

Anwendung dieser Regel aufzustellen, die, in Verbindung mit den beiden bekannten

aͤußersten Graͤnzen, die zwoͤlf Werthe von L bilden. Diese Regeln sind uͤbrigens, wie unter

(10) gesagt wurde. Man kann auch zwischen den beiden aͤußersten bekannten

Graͤnzen zehn mittlere arithmetische Proportionalen einschalten, was dasselbe

gibt.

17) Progressionen von L und M.

Textabbildung Bd. 24, S. 110

18) Wenn wir die Formel D = MC/L wieder vornehmen, so erhalten wir

folgende verschiedene Werthe fuͤr D:

80, 73

97, 34

85,138

98,770

88, 61

100, 01

91,419

101,106

93,737

102,073

95,684

102, 93

Diese verschiedenen Durchmesser werden nach und nach in Thaͤtigkeit treten und

die Spule bilden.

19) Wenn wir uns ein Stuͤk denken, welches den Leitungs-Riemen

fuͤhrt und den Leiter des Reibungs-Rades, und wenn dieses Stuͤk

wie ein Zahnstok eingeschnitten ist, so wird man dasselbe mittelst eines Triebstokes

in die Hoͤhe bringen koͤnnen, der ein Sperrrad fuͤhrt, das

soviele Zaͤhne hat, als die Zahl der Schichten betraͤgt, die man auf

der Spule haben will.

Man hat gesehen (13), daß go = 112,1¹; um

also eine aufsteigende Bewegung von diesem Werthe zu erhalten, wird man einen

beliebigen Triebstok nehmen muͤssen: der an der Maschine hat 129 Linien im

Umfange.

Es wird also 129 : 112,1 : : 360° : x; wo 2 =

311°,3. Die Eintheilung wird also auf einem Bogen von 311°,3 vertheilt

werden muͤssen.

20) Um jeden Punct dieser Eintheilung zu finden, muͤssen diese Puncte im

Verhaͤltnisse der Unterschiede der verschiedenen Werthe von D stehen. Diese Unterschiede sind:

4,408

3,472

2,809

2,318

1,947

1,656

1,430

1,240

1,106

0,967

0,857

––––––

In Allem

22,210

Also: 22,210 : 311°,3 : : 4,408, erster Unterschied, : x, dem demselben entsprechenden Bogen.

Da alle diese Bogen-Theile auf Bruͤche hinauslaufen werden, so wird man

ein genaueres Resultat erhalten, wenn man das Verhaͤltniß so stellt: 22,210 :

311°,3 : : 7,880, die Summe der ersten beiden Unterschiede, : x, der Summe der beiden Bozen-Theile. Bei dem

dritten nimmt man drei Unterschiede, u.s.f., wornach die Eintheilung so bestimmt

werden wird; naͤmlich: vom ersten Zahne zum zweiten 61°,8; vom ersten

Zahne zum dritten,

110°4; vom ersten Zahne zum vierten, 149°,8, und s. f. 182°,3;

209°,6; 232°,8; 252°,8; 270°,2, 285°,7;

299°,2, und fuͤr den lezten endlich 311°,3.

Auf diese Weise ist das Sperrrad fuͤr zwoͤlf Schichten hergestellt; die

uͤbrigen lassen sich auf dieselbe Weise bestimmen.

Erklaͤrung der Figuren auf Tafel III. und IV.

Tafel III. Spulen-Bank (banc a broches) mit allen

ihren Theilen.

Fig. 1.

Laͤngen-Aufriß.

Fig. 2.

Seiten-Aufriß.

Tafel IV. Durchschnitte und einzelne Theile der verschiedenen Stuͤke der

Maschine.

Fig. 1.

Durchschnitt durch die Mitte derselben.

Fig. 2. Aufriß

vom Ende gesehen.

Fig. 3.

Grundriß der Trommeln und der Rollen der Spindeln.

Fig. 4.

Roͤhrenrolle (poulie a canon) der Spule im

Durchschnitte und im Grundrisse.

Fig. 5.

Durchschnitt des Reibungsrades, welches mit einer Roͤhre auf seiner Achse

aufgezogen ist, und der daruͤber befindlichen. Schraube ohne Ende.

Fig. 6.

Ansicht von vorne und Durchschnitt des einfachen Zahnstokes, der den

Leitungs-Riemen des Kegels auf und nieder steigen macht.

Fig. 7.

Sperrrad mit doppelter Bezaͤhnung im Grundrisse und im Durchschnitte.

Fig. 8. Haken

und Taͤfelchen, uͤber welche die Wuͤrstchen (boudins) laufen, ehe sie unter die Strekwalzen

gelangen.

Fig. 9.

Stuͤze, in welcher der doppelte Zahnstok laͤuft, der die Wagen L auf- und niedersteigen macht. Man sieht

daselbst die Weise, wie der Triebstok abwechselnd in jeden dieser Zahnstoͤke

eingreift.

A, A, Gestell aus Gußeisen;

B, Haupt- oder Trieb-Achse der Maschine

(arbre de couche, arbre moteur);

C, C'', Triebrollen aus Gußeisen, wovon die eine auf der

Triebachse, B, befestigt ist, waͤhrend die andere

sich frei auf derselben dreht;

D, senkrechte Achse der kegelfoͤrmigen

Trommel;

E, E'', Ekenraͤder (roues

d'angle), wovon das erstere auf der Triebachse, B, das andere

auf der Achse, D, aufgezogen ist;

F, F'', senkrechte kegelfoͤrmige Trommel aus

Eisen oder Kupfer;

G, Rolle mit platter Kehle, die an der Basis der Trommel

befestigt ist;

H, H, Roͤhrenrollen, die die Spulen treiben;

I, Rollen der Spindeln;

J, walzenfoͤrmige Trommel;

K, andere kleinere Trommel, die vor der ersteren

angebracht ist;

L, L, Wage (balance)

mittelst welcher die Spulen laͤngs den Spindeln gefuͤhrt werden;

M, Bremsstange (barre

d'embrayage) uͤber dem Stuhle;

N, Reibungsrad, mit einer Roͤhre auf seiner Achse

aufgezogen und durch die Trommel, F, in Bewegung gesezt:

es laͤuft schneller oder langsamer, je nachdem es sich am Scheitel oder an

der Basis des Kegels reibt;

O, Gabel, in welcher die Zapfen des Rades, N, laufen;

P, geneigte Achse, laͤngs welcher dieses Rad

laͤuft;

Q, Schraube ohne Ende, mittelst einer Roͤhre auf

der Achse, P, aufgezogen;

R, Zahnrad, welches in die Schraube ohne Ende

eingreift;

S, horizontale Achse, welche uͤber die ganze

Laͤnge der Maschine hinlaͤuft, und ihre Bewegung durch das Rad, R, erhaͤlt;

T, Zahnstok, welcher durch sein Auf- und

Niedersteigen die Lage des Rades, N, auf dem Kegel, F und des Riemens auf der Trommel, F'', wechselt;

U, U, Triebstoͤke, welche, auf den Achsen der

Strekwalzen befestigt, diese mit verschiedener Geschwindigkeit in Umlauf sezen;

V, V, Zahnraͤder, in welche die

Triebstoͤke eingreifen;

X, Triebstok auf der horizontalen Achse, S;

Y, Rad, in welches der vorige Triebstok eingreift;

Z, Achse dieses Rades.

A', Drukwalzen, die mit Leder uͤberzogen

sind;

B', gefurchte Walzen unter den vorigen, zwischen welchen

das Baumwollenwuͤrstchen durchlaͤuft: es sind drei Paare von

verschiedenem Durchmesser vorhanden, und ein Paar ist hinter das andere fuͤr

jede Spindel gestellt;

C', Gewichte, welche den Druk der mit Leder

uͤberzogenen Walzen auf die gefurchten Walzen bewirken;

D', Stange, welche die Reihe der oberen Walzen

druͤkt;

E', Haken oder Leiter hinter den Walzen, uͤber

welchen die Baumwollen-Baͤnder (rubans)

laufen: sie sind mit einem Stuͤke Leder versehen, welches zum Puzen der

gefurchten Cylinder dient;

F', Sperrrad mit doppelter Reihe von Zaͤhnen auf

dem Umfange derselben, nach der oben (17) angegebenen Progression;

G', Triebstok, welcher mit, F', einen Koͤrper bildet;

H', Spannungsrollen der Baͤnder, welche die

Rolle, G, umhuͤllen;

I', Wechselrollen (poulies de

renvoi), welche das Band der walzenfoͤrmigen Trommel, J, auf die Rollen der Spulen, H, uͤbertragen;

J', Leiter des Laufriemens, welcher die

kegelfoͤrmige Trommel, F'', und die beiden

Trommeln, I, und, K, umgibt;

er steigt und faͤllt mit dem Zahnstoke, T;

K', doppelter Zahnstok, der die Wage, L, steigen und fallen macht;

L', Triebstok auf der Achse, S, befestigt: er greift abwechselnd in beide Seiten des Zahnstokes, K', ein;

M', Stange, welche die Wage bei ihrem Auf- und

Niedersteigen leitet;

N', Hebel, welcher auf den Zapfen der Achse, T, druͤkt, und macht, daß das Rad, N, sich gegen die Trommel, F, stemmt;

O', feststehender Daͤumling auf der Achse, Z;

P', Triebstok, welcher in den gezaͤhnten

Kreisausschnitt, Q', eingreift, wodurch die Trommeln

einander genaͤhert werden, damit der Laufriemen schlapp wird;

R', senkrechte Achse dieses Triebstokes;

S', Kurbel, um diese Achse zu drehen;

T', Gegengewicht, welches den Hebel, N', sich anstemmen laͤßt;

U', Hebel mit zwei Sperrklinken,

X', und

Y', wovon der erstere in die Zaͤhne des

aͤußeren Umfanges des Sperrrades, F', der andere

in die des inneren Umfanges eingreift;

V', Hebel hinter dem Sperrrade auf der Achse des Hebels,

U'; er schaukelt, wenn der Daͤumling, O', ihn trifft;

Z', Gegengewicht, welches den Hebel, U', niederdruͤkt.

a, a, Spuhlen;

b, b, Spindeln;

c, c, Fluͤgel der Spindeln;

d, ein Fluͤgel, roͤhrenfoͤrmig;

e, Trichter, durch welchen die Lunde der Baumwolle

laͤuft;

f, Roͤhre der Schraube ohne Ende;

g, Schraube, die sie auf der Achse, P, festhaͤlt;

h, Hals der Roͤhre des Rades, N;

i, Drehzapfen dieses Halses, der sich in einer Furche

der Gabel, O, schiebt;

k, Schraube, welche das Rad, Y, auf seiner Achse befestigt;

l, Leiter der Stange, M';

m, m, Federn des doppelten Zahnstokes, die den Triebstok

L', wechselweise von einer Zahnung auf die andere

schiken;

n, Stuͤze, in welcher der Zahnstok, k, auf und nieder steigt;

o, Stuͤk, auf welchem dieser Zahnstok

schaukelt;

p, Gegengewicht an einer Schnur, wodurch die Wage in die

Hoͤhe steigt;

q, Arm des Hebels, auf welchen das Gewicht, C', wirkt;

r, Gegengewicht, welches den Leiter des Laufriemens, J', in die Hoͤhe zu ziehen strebt;

s, Stuͤzen der Bremsstange, M;

t, Reibungswalzen, auf welchen diese Stange sich

schiebt;

u, u, Stifte, die den Laufriemen, i, halten;

v, Stange mit einer Spiralfeder umwunden, die die

Bremsstange, M, vorwaͤrts und

ruͤkwaͤrts schiebt;

x, Riegel, der die Stange, v, anhaͤlt;

y, Griff, der durch die aufsteigende Bewegung des

Zahnstokes, T, den Riegel los macht;

z, Laufriemen, der den Kegel, F'', umschlingt, und die walzenfoͤrmigen Trommeln, J, und, K.

a', Zapfen der Achse, D;

b, Zapfen der Achse, P;

c'. Schraube, die den Triebstok, U, auf dem Baume, B, haͤlt;

d', Einschnitt oder Falz in der Achse, P;

e', Knoͤpfchen an dem Rade, N;

f', Schnur, an welcher das Gewicht, r, haͤngt;

g', Spindel, die die Kurbel, S', aufhaͤlt;

h', Stange, uͤber welche die Baumwolle bei ihrem

Austritte aus den Walzen laͤuft;

l', Haupt-Laufriemen, der die Maschine

treibt;

k', ein Stuͤk, welches mit dem gezaͤhnten

Kreisausschnitte Q', Einen Koͤrper bildet.