| Titel: | Beschreibung eines verbesserten Schiebers zur Linier-Maschine der Kupferstecher. Von Hrn. W. Palmer, Clifton-Street, Finsbury, N. 18. |

| Fundstelle: | Band 24, Jahrgang 1827, Nr. XXVI., S. 125 |

| Download: | XML |

XXVI.

Beschreibung eines verbesserten Schiebers zur

Linier-Maschine der Kupferstecher. Von Hrn. W. Palmer, Clifton-Street, Finsbury, N.

18.

Aus den XLIV. B. der Transactions of the Society of Arts

etc. im Repertory of Patent Inventions. Maͤrz

1827. S. 152.

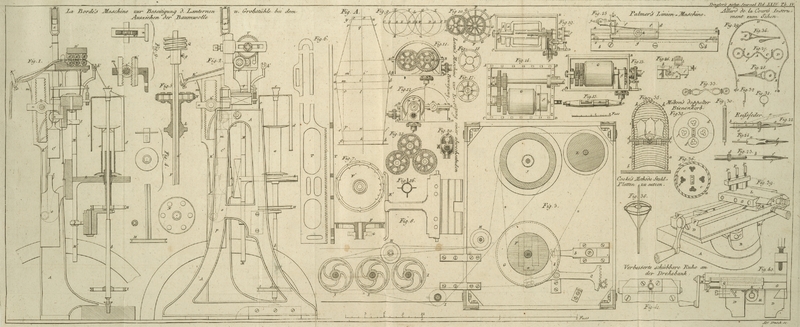

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Palmer's, Beschreibung eines verbesserten Schiebers

etc.

Die Linier-Maschine ist fuͤr die Kupferstecher,

was die Dampfmaschine fuͤr die Fabrikanten ist. Ich habe an dem Theile dieser

Maschine, den man den Schieber und den Wagen nennt, eine Verbesserung angebracht,

wodurch diese Maschine dauerhafter, leichter zu fuͤhren, und einfacher und

wohlfeiler wird, als alle andere aͤhnliche Maschinen.

Die Genauigkeit und Sicherheit der jezt gebraͤuchlichen Maschinen dieser Art

haͤngt von Federn ab, und die Leichtigkeit in der Anwendung derselben von

Reibungswalzen: Vorrichtungen, die dort, wo es sich um eine staͤtige,

regelmaͤßige und gleichfoͤrmige, Bewegung als unerlaͤßliche

Bedingung handelt, sehr mangelhaft sind. Die Federn leiden mehr oder minder durch

die Temperatur, und lassen haͤufig nach, wenn ein anhaltender Druk lang auf

sie wirkt, und Reibungswalzen werden, wenn sie lang gebraucht werden, haͤufig

die Quelle von Fehlern. Ich wollte diese Maͤngel beseitigen, und die Maschine

so einfach machen, als moͤglich: ich wollte die Lagerung derselben

natuͤrlich machen, und so einrichten, daß sie durch ihre eigene Wirkung in

Ordnung gehalten wird. Die HHrn. Turrell, Bacon, Lowey

haben meinem Schieber ihren Beifall geschenkt; er diente ihnen so gut, wie mir.

Der Grundsaz, nach welchem mein Schieber vorgerichtet ist, ist den eines Hebelwerkes.

Der Wagen schiebt sich auf einer Flaͤche von Gußeisen, v, welche den verlaͤngerten Mittelpunct der Bewegung desselben

bildet. Zur Linken befindet sich ein kleines hervorstehendes Stuͤk Messing,

welches an dem Wagen befestigt ist, und gegen eine uͤberhaͤngende

gerade Kante mittelst des Gewichtes an der gegenuͤberstehenden Seite aufrecht

erhalten wird, welches Gewicht als ein Hebel wirkt, und jede Ungenauigkeit

verbessert und ausgleicht, die durch Reibung und haͤufigen Gebrauch entstehen

koͤnnte. Mittelst dieses Schiebers koͤnnen Linien von verschiedener Laͤnge

linirt werden, und obschon anhaltender Gebrauch die gerade Kante etwas verdirbt,

wird die dadurch entstehende Unvollkommenheit kaum merklich: denn so, wie man eine

Platte anfaͤngt, muß man sie enden, da das Hebelwerk immer dasselbe, und das

Lager immer gleichfoͤrmig ist.

Der Preis eines solchen Schiebers von 36 Zoll Laͤnge nach alter Art ist 20

Pfd. Sterl.; ich verfertige einen eben so langen nach meiner verbesserten Methode

gern fuͤr 7 bis 8 Pfd.

Fig. 25.

zeigt diesen Schieber von oben; Fig. 26. vom Ende her

gesehen.

a, a, die Linier-Stange, die ekig ist, wie die

Vorderstange an vielen eisernen Drehebaͤnken. Eine starke eiserne Schiene,

b, b, mit einer geraden Unterflaͤche

laͤngs c, c, ist auf dem eisernen Lager, d, aufgeschraubt, welches ein Stuͤk mit der

Stange, a, ist, und so gestellt, daß sie vollkommen

parallel mit der ekigen Oberflaͤche, a, a,

ist.

d, d, ist der Wagen oder Schlitten. Er ist an der

unteren Seite, uͤber der Stange, a, a, hohl

gegossen, wie das punctirte Parallelogramm zwischen e

und e, Fig. 25. zeigt, so daß

nur die beiden Enden, e und e, die Stange beruͤhren, die so ausgeschnitten sind, daß sie genau

an dieselbe passen, und sich frei an derselben schieben.

In der End-Ansicht zeigen die punctirten Linien unter e, die Hoͤhlung.

Eine andere Hoͤhlung, f, f, kann, wenn man will,

auch gegossen, und mit Blei ausgefuͤllt werden, wodurch das

uͤberhaͤngende Gewicht vermehrt wird. Ein Stuͤk, g, springt aus der Mitte des Schlittens vor, und ist

oben flach, so daß es unter der Flaͤche, c, c,

der Stange, b, hingleiten kann. Auf diese Weise

erhaͤlt der Schlitten drei Lager: das eine, g,

oben, die beiden anderen, e, e, unten; die beschwerte

Seite, f, f, haͤlt das Lager, g, immer in Beruͤhrung mit der unteren

Flaͤche von, c, c, auf welcher er sich

hinschiebt.

h, Fig. 25. ist der

Schwingarm.

i, i, sind seine beiden Mittelpuncte, und, j, ist die Spize des Griffels.

k, ist ein Rollknopf, wodurch der Schlitten

laͤngs der Stange hingeschoben werden kann. Wenn er gedreht wird, hebt die

Schnur, b, die Spize des Griffels so, daß dieselbe zu

der naͤchsten

Linie an das Lineal zuruͤkgefuͤhrt werden kann. Ein Stift, m, hindert den Schlitten an einem Ende abzuweichen, und

eine Schraube, n, die angezogen wird, nachdem der Magen

oder Schlitten an seinen Plaz geschoben wurde, hindert denselben vor Abweichungen an

dem anderen Ende.

o, o, sind zwei Loͤcher, mittelst welcher er zum

Gebrauche an seiner Stelle aufgeschraubt wird. Dieser Schlitten kann weder durch

Zufall verschoben, noch so schief gehoben werden, daß die Platte dadurch

beschaͤdigt wuͤrde, indem er bei dem Gebrauche so tief niedersteigt,

als es moͤglich ist, und ohne Ausziehung der Schraube, n, nicht von der Stelle gebracht werden kann.

Da die Oberflaͤchen der Kupferplatten noch immer nicht vollkommene

Flaͤchen sind, und also mit der Linier-Stange vielleicht nicht

vollkommen parallel seyn koͤnnen, so muͤssen die Mittelpuncte der

Schwingung, i, i, genau rechte Winkel mit der

Linier-Stange, a, a, bilden, und horizontal oder

parallel mit der Kupferplatte seyn: dann werden die geringen Abweichungen in der

Oberflaͤche des Kupfers keinen bedeutenden Unterschied in der Entfernung der

Linien bilden. Wenn aber die Mittelpuncte, i, i, nicht

unter rechten Winkeln stehen, wird jede Ungleichheit in der Platte einen

verhaͤltnißmaͤßigen Unterschied in der Entfernung oder Geradheit der

Linien bilden.

Tafeln