| Titel: | Beschreibung einer englischen Drehebank. Von dem geheimen Ober-Finanzrath Beuth. |

| Fundstelle: | Band 24, Jahrgang 1827, Nr. XLIII., S. 214 |

| Download: | XML |

XLIII.

Beschreibung einer englischen Drehebank. Von dem

geheimen Ober-Finanzrath Beuth.

Aus den Verhandlungen des Vereins zur Befoͤrderung des

Gewerbfleißes in Preußen. Fuͤnfter Jahrgang S.

271.

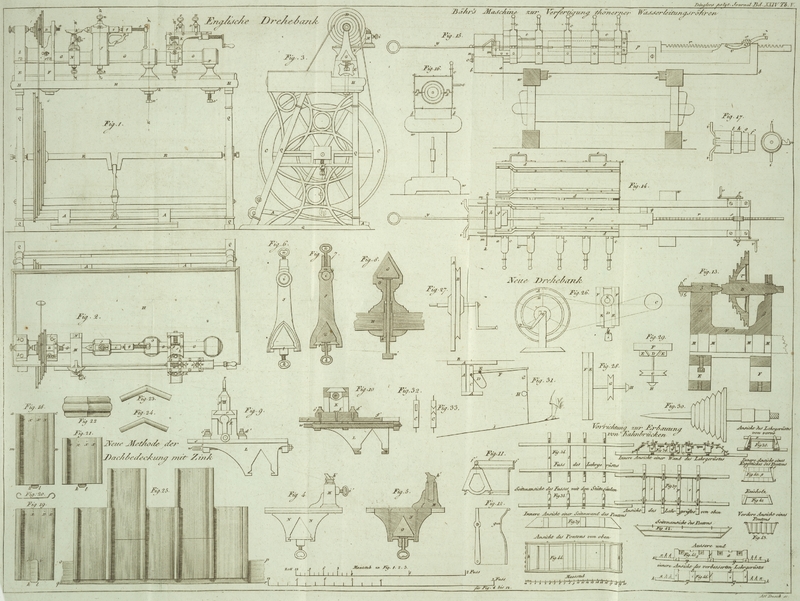

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Beuth's, Beschreibung einer englischen Drehebank.

Bei einiger Bekanntschaft mit England findet man, daß jeder

Mechaniker seinen Arbeiten eine Eigenthuͤmlichkeit zu geben sucht, von

welcher sich nicht gerade immer behaupten laͤßt, daß sie zugleich eine

Verbesserung sei. So sieht man z. V. einer Drehebank gleich an, ob sie von den

bekanntesten Mechanikern in Manchester, Glasgow, Leeds, Derby, oder in London gebaut

worden ist. Maudslay, in London, bedient sich eines

Prismas statt der gewoͤhnlichen zwei Wangen, selbst bei den groͤßten

und schwersten Arbeiten, und hat eine Menge sehr sinnreicher Vorrichtungen daran

angebracht, um, ohne eine lange Schraubenspindel zur Bewegung der mechanischen

Vorlage, an jedem beliebigen Punkte der Drehebank Schrauben, schneiden zu

koͤnnen, oder um Raͤder auf der Drehebank zu theilen und zu

schneiden.

Die kleine Drehebank, deren Beschreibung wir hier liefern, ist in London nach Maudslay'scher Art von Rich

gebaut, und seit fuͤnf Jahren in der Werkstaͤtte der Koͤniglich

technischen Deputation fuͤr Gewerbe in Berlin in taͤglichem Gange. Sie

ist fuͤr den gewoͤhnlichen Gebrauch mit einer mechanischen Vorlage

versehen, und hat die oben erwaͤhnten besonderen Vorrichtungen nicht, welche

sich an einem aͤhnlichen kleinen Drehestuhle der Werkstaͤtte

angebracht finden.

Fig. 1. zeigt

die vordere Ansicht;

Fig. 2. den

Grundriß;

Fig. 3. die

Seitenansicht;

Fig. 4. die

Seitenansicht der Vorlage;

Fig. 5. den

Durchschnitt der Vorlage nach der Linie A' B';

Fig. 6. die

Seitenansicht der Spindeldoke, 1;

Fig. 7. den

Durchschnitt derselben nach der Linie, C'D';

Fig. 8. den

Durchschnitt des Staͤnders, O, nach der Linie,

E'F';

Fig. 9. die

Seitenansicht der mechanischen Vorlage;

Fig. 10. den

Durchschnitt derselben nach der Linie, G'H';

Fig. 11.

einen Zeiger zur Vorlage gehoͤrig;

Fig. 12. eine

Stahlfeder und Stift zum Gebrauche bei Kreiseintheilungen. Endlich liefert

Fig. 13. zur

Engaͤnzung einen Langendurchschnitt der Spindel und ihrer Doken.

Dieselben Theile sind auf der Kupfertafel uͤberall mit denselben Buchstaben

bezeichnet. Die ganze Drehebank besteht aus Gußeisen, Schmiedeeisen, Stahl, Rothguß

und Messing, mit Ausnahme des Tritts und der Tischplatte, worauf sie steht; wo das

Metall in der Beschreibung nicht genannt ist, besteht es aus Gußeisen.

Durch den hoͤlzernen Tritt, A, wird die Welle, R, von Schmiede-Eisen, das darauf befestigte

Schwungrad, C, und vermoͤge einer Schnur die

messingene Spindelscheibe, D, so wie die Stahlspindel,

B, mit dem Spindelkopfe, a, in Bewegung gesezt. Der Spindelkopf hat verschiedene, nicht

abgebildete, Futter, und will man zwischen zwei Spizen drehen, so wird ein Futter

von Rothguß, mit einer konisch eingeschobenen Stahlspize, aufgeschraubt. Durch das

Futter geht ein Haken, welcher willkuͤhrlich durch eine Schraube festgestellt

werden kann, und dazu dient, das auf dem abzudrehenden Stuͤke festgespannte

Herz herumzuwerfen und so das Stuͤk zu drehen. Das Schwungrad, C, ist sehr duͤnn gegossen, und so eingerichtet,

daß die Gaͤnge (Nuthen) desselben zu denen der Spindelscheibe in umgekehrtem

Verhaͤltnisse stehen, so daß dieselbe Schnur auf alle Gaͤnge paßt,

mithin die groͤßte und die geringste Geschwindigkeit hervorgebracht werden

kann, ohne sie zu verlaͤngern, oder zu verkuͤrzen, je nachdem die

Schnur auf den kleinsten Durchmesser der Spindelscheibe, und den groͤßten des

Schwungrades gebracht wird, oder umgekehrt. Dieses ist indeß nur von dem in Fig. 3. mit,

C, bezeichneten Kranze zu verstehen, indem der

innere kleine, mit keinem Buchstaben bezeichnete, Schwungring fuͤr den

langsamsten Gang einer eigenen kuͤrzeren Schnur bedarf.

Die Spindelscheibe ist zwar hohl ausgedreht (r, Fig. 13), hat

aber nach dem Spindelkopfe zu eine eingesprengte Messingscheibe mit koncentrischen

Kreisen und verschiedenen Eintheilungen derselben, nach den Grundsaͤzen,

welche bei Theilscheiben Anwendung finden; die Theilung ist, wie bei diesen, mit

Punkten versehen. Bei

dem Gebrauche der Theilung, sei es nun zum Raͤderschneiden, Kanelliren etc.

wird in dem Einschnitte, f, eines kleinen

hervorstehenden eisernen Kopfes die Feder, Fig. 12., vertikal

eingestekt, und mit einem Bolzen befestigt; der Stift, g, Fig.

12. paßt in die Punkte der Theilung der Scheibe, und bringt so die Spindel

mit dem daran befestigten Stuͤke zum Feststehen.

Die glasharte Stahlspindel, B, laͤuft in einem

gleichfalls glasharten in die Spindeldoke, β,

eingesprengten staͤhlernen Ringe, der an beiden Seiten der Doke etwas

hervortritt. Die Spindel hat einen geringen Anlauf gegen den Ring, der ihren Gang

erleichtert, da bloß konische Spindeln sich in den Ring einklemmen und schwer gehen

wuͤrden. Der Durchschnitt, Fig. 13., zeigt das in

der Ansicht, Fig.

2., mit, h, bezeichnete gebohrte Loch, wodurch

Oehl eingegossen, und welches mit einem Metallstoͤpsel verschlossen wird.

Das Spindelgestell besteht aus drei Hauptstuͤken, naͤmlich aus zwei

Unterlagen, E, F, Fig. 1. und 13., welche

die Spindeldoken tragen, und drittens aus einem Obertheile aus Einem Stuͤke,

den beiden Spindeldoken, α, β, und ihrer

Verbindung, γ. Zwei große Schrauben ziehen die

beiden Unterlagen, E, F, an die starke Bohle von

Mahagony, H, welche die Drehebrank traͤgt. Das

Prisma, G, welches die Wangen einer gewoͤhnlichen

Drehebank vertritt, laͤuft durch die beiden Spindeldoken und ihre Verbindung;

es ist genau eingeschliffen, und, um das Einschleifen zu erleichtern,

beruͤhrt das Spindelgestell das Dreiek nicht in einer

zusammenhaͤngenden Flaͤche, sondern nur an den in Fig. 13. mit, M, M, bezeichneten Stellen, welche an den beiden inneren

aufrechtstehenden Waͤnden hervortreten. Die kleinen Schrauben, b, c,

Fig. 1.,

dienen dazu, das Spindelgestell auf den Unterlagen zu befestigen. Die große

Schraube, m', Fig. 3., welche der

Durchschnitt gleichfalls darstellt, dient dazu, das Prisma gegen die Waͤnde

des Spindelgestells zu schrauben. Sie druͤkt nicht unmittelbar gegen das

Prisma, sondern gegen eine kleine Eisenscheibe, welche lose in einer Versenkung des

Untergestells, E, eingelassen ist. – Die Spize,

worin die Spindel, B, hinten laͤuft, befindet

sich am Ende eines, in der Spindeldoke eingeschliffenen, Cylinders, δ, der an beiden Enden, wo er vor der Doke

vorsteht, Gewinde hat, und mit der Mutter und Gegenmutter, ε, und, ζ, gestellt wird.

Das Prisma, G, wird, außer den bereits erwaͤhnten

Unterlagen, E, und, F, noch

von den Staͤndern, O, und, P, getragen, und auf der Bohle, H, so

befestigt, wie es der Durchschnitt Fig. 8. angibt. Das Loch

in der Bohle ist nicht rund, sondern laͤnglich, um noͤthigenfalls die

Staͤnder etwas verruͤken zu koͤnnen. Unmittelbar unter der

Bohle liegt eine große starke Scheibe von Gußeisen, welche den Durchmesser der

Staͤnder hat und abgedreht ist, so daß sie mit einer vollkommenen

Flaͤche gegen die Bohle anliegt. Die Schraube, k', welche ihre Mutter in dem Staͤnder hat, zieht diesen gegen die

Bohle, H, an. Die Schraube, n', geht durch die Schraube, k', und

druͤkt eine Zwischenscheibe gegen das Prisma und lezteres gegen die

Waͤnde des Standers, womit das Dreiek genau eingeschliffen ist. Dieselbe

Einrichtung ist Fig.

1. an dem Staͤnder, P', mit l', und, o' bezeichnet. Die

Doke, I, fuͤr die Gegenspize ist auf folgende

Weise eingerichtet, um mit Leichtigkeit von dem Prisma abgehoben und versezt, auch

befestigt zu werden. Der Schieber, e, Fig. 6. und 7., welcher so

lang, als die Doke breit ist, wird unter der Grundlinie des Prismas in zwei

spizwinkliche Nuthen der Doken geschoben, worin er eingeschliffen ist, und dann

durch die Schraube, k, angezogen, welche gegen eine

kleine, in den Schieber eingesenkte, Scheibe druͤkt. Man darf daher nur die

Schraube luͤften und den Schieber herausziehen, um die Doke leicht abheben zu

koͤnnen; aber so laͤßt sie sich leicht auf dem Prisma hin und her

schieben, nachdem die Schraube geluͤftet worden. Die Gegenspize befindet sich

am Ende des staͤhlernen Cylinders, i, i, welcher

durch die Doke geht und luftdicht darin eingeschliffen ist. Die Schraube, n, welche das Verschieben des Cylinders verhindert,

beruͤhrt denselben nicht unmittelbar, sondern das Stuͤk Eisen, m, welches, wie Fig. 1. zeigt, von vorne

eingeschoben wird, und worauf der Cylinder mit eingeschliffen worden, so daß es

genau darauf paßt. (Fig. 7.) Das Vorschieben der Spize und deren Stellung geschieht durch die

Schraube, o, (mit flachem Gewinde), deren Mutter, q, von der Unterlage p,

getragen wird, und mit ihr aus einem Stuͤke Rothguß besteht, welches an die

Doke, I, angepaßt und mit Schrauben befestigt ist.

Die gewoͤhnliche Vorlage zum Drehen aus freier Hand, N,

M, hat eine sinnreiche Vorrichtung, die es moͤglich macht, sie durch

dieselbe Umdrehung einer unten befindlichen Schraube nicht bloß auf dem Prisma in

derselben Art zu befestigen, welche vorher bei der Doke erlaͤutert worden,

sondern auch die Vorlage in jeder Entfernung von dem Prisma festzustellen, worin sie

vor- oder zuruͤkgeschoben worden. Die beiden Bahnen von Rothguß, worin

der Schieber (Schlitten) der Vorlage von beiden Seiten laͤuft, sind

naͤmlich nicht auf gewoͤhnliche Weise, mit Schrauben und

laͤnglich runden Loͤchern zum Nachstellen, auf der Unterlage, N, Fig. 5. befestigt, sondern

es gehen vielmehr zwei Bolzen senkrecht durch jede Bahn, und durch die Unterlage,

welche oben einen versenkten konischen Schraubenkopf haben, unten aber im

Stuͤke eingeschraubt werden, welches an beiden Seiten neben, N, laͤuft. Diese beiden Bolzen an jeder Seite

werden so angezogen, daß der Schieber oder Schlitten, der Vorlage sich darin willig

und gleichfoͤrmig zwischen den spizwinklichen Bahnen bewegt. Aus der Fig. 5. ist

ferner zu ersehen, daß die Bahnen, worin der kleine Einsazschieber mit der Schraube

laͤuft, welcher die Vorlage auf dem Prisma befestigt, nicht in dem

Hauptstuͤke, N, (von Rothguß) liegen, sondern in

den vorhergedachten Stuͤken, worin die Bolzen-Enden eingeschraubt

sind. Wird daher die untere Schraube angezogen und druͤkt gegen das Prisma,

so entsteht gleichzeitig ein Druk der unteren Flaͤche des Schiebers, welcher

die Mutter dieser Schraube enthaͤlt, gegen die beiden Bahnen, in denen er

laͤuft; die beiden Bolzen an jeder Seite werden heruntergezogen, ebenso die

beiden oberen Bahnen der Vorlage, vermoͤge des versenkten Kopfes der Bolzen,

so daß der Schlitten der Vorlage, der sich zwischen ihnen bewegt, in jeder Lage

festgehalten wird, welche man ihm gegeben hat. M, ist

ein Cylinder von Rothguß, der eine gewoͤhnliche englische Vorlage, h', enthaͤlt, eingeschliffen ist, und durch die

Schraube, i', in der gewoͤhnlichen Lage erhalten

wird.

Die mechanische Vorlage ist ein nothwendiges Erforderniß einer guten Dreherei, und

leider bei uns zu wenig gekannt und verbreitet. Das Drehwerkzeug wird hier nicht mit

der freien Hand, sondern durch eine Schraube (Leitspindel) parallel, oder in dem

erforderlichen Winkel gefuͤhrt, sowohl laͤngs dem abzudrehenden

Stuͤke, als gegen dasselbe. Gleichen Nuzen gewaͤhrt eine solche

Vorrichtung bei dem Ausdrehen, Bohren, Ineinanderpassen von Gegenstaͤnden

etc. Es ist einleuchtend, daß, wenn man z.B. einen Kegel mit einer solchen Vorlage

abdreht, derselbe genau

in einen zweiten passen muß, der unter demselben Winkel und bei gleicher Entfernung

des Werkzeuges von der Achse des abzudrehenden Stuͤkes ausgedreht worden.

Eben so kann bei Kanellirungen, beim Bohren von einer solchen Vorlage

zwekmaͤßiger Gebrauch gemacht werden, wenn man damit die oben beschriebene

Theilungs-Vorrichtung verbindet, indem man, nachdem das Stuͤk durch

die Theilung der Spindelscheibe eingetheilt und durch die Feder Fig. 12. festgehalten

worden, entweder mit einem feststehenden Werkzeuge laͤngs demselben

hinfaͤhrt, oder aber einen Bohrer statt des Dreheisens anbringt, der sich um

seine Achse bewegt. Hieruͤber, so wie uͤber das Raderschneiden auf der

Drehebank, bei einer anderen Gelegenheit mehr.

L, ist die Unterlage der Vorlage von Rothguß, welche

sich auf dem Prisma verschieben und ebenso befestigen laͤßt, wie bei der Doke

beschrieben ist. Die Leitspindel, W, welche vorne

kreuzweise eingeschnitten ist, um eine Kurbel darauf zu steken, welche in der

Zeichnung weggelassen worden, sezt den Schlitten von Gußeisen, ς, vermoͤge der Mutter in Bewegung, welche

damit verbunden ist, und der zwischen zwei Bahnen von Rothguß laͤuft, welche

mit Schrauben auf der Unterlage befestigt sind, die durch laͤnglichrunde

Oeffnungen gehen, um das Nachstellen der Bahnen moͤglich zu machen. (Fig. 2.) Ein

Hin- oder Herdrehen der Leitspindel entfernt den Schlitten von dem Prisma,

oder dem abzudrehenden Stuͤke. Auf dem Schlitten ist ein Aufsaz, K, befestigt, der aus zwei Haupttheilen besteht, deren

oberer eine Vorlage, wie die untere ist,Die oberen Bahnen haben jede nicht nur drei senkrechte Schrauben, wie die

unteren, mit versenkten flachen Koͤpfen in laͤnglichrunden

Loͤchern, sondern ausserdem an jeder Seite drei Schrauben mit

versenkten Koͤpfen, welche zum Theil in die Unterlage, zum Theil in

die Bahnen eingelassen sind. auf deren Schlitten das Werkzeug befestigt, und hin und her bewegt werden

kann, der andere untere Haupttheil aber dazu dient, der Vorlage die noͤthige

Hoͤhe zu geben, und sie in einem Winkel gegen das abzudrehende Stuͤk

zu stellen. Dieser untere Haupttheil, oder Sattel, bewegt sich um die Schraube, b', Fig. 10., als um seine

Achse, und ruht, wie Fig. 2. ergibt, mit zwei Kreisstuͤken, auf dem Schlitten, ς, und seinen Bahnen. Die Schrauben, c', d', Fig. 9. und 10. (in Fig. 2. von

oben) dienen dazu, den Sattel auf den Schlitten fest anzuziehen, nachdem ihm die

erforderliche Richtung gegeben worden. Um leztere genau zu bestimmen, befindet sich

auf dem Schlitten ein Gradbogen von 20 Graden, g'. (Fig. 2. und

10.) Ein

Zeiger von Eisenblech, Fig. 11., wird auf den

Schlitten gelegt, mit den beiden Spizen, e', e', in zwei

korrespondirende Loͤcher des Oberstuͤks, K, eingeschoben; die Spize des Zeigers, in welcher sich ein gerissener Radius

befindet, trifft mit diesem auf den Gradbogen, und bestimmt den Winkel, unter

welchem gedreht werden soll. Oben auf dem gußeisernen Schlitten, r, sind die zwei kreuzweise durchschnittenen

Stuͤke, x, und y, von

Rothguß befindlich, durch welche die Drehestaͤhle in die Laͤnge oder

in die Quere durchgestekt werden koͤnnen, je nachdem man Cylinder oder

Flaͤchen abdrehen will, und sich durch die Schrauben, t, u, befestigen lassen.

Die Platte, H, wird von dem gußeisernen Gestelle, Q, getragen. Die Pfannenlager der Welle, R, koͤnnen durch die Schraube, p', und eine andere an der entgegengesezten Wand des

Gestelles gehoben und gesenkt werden.

Tafeln