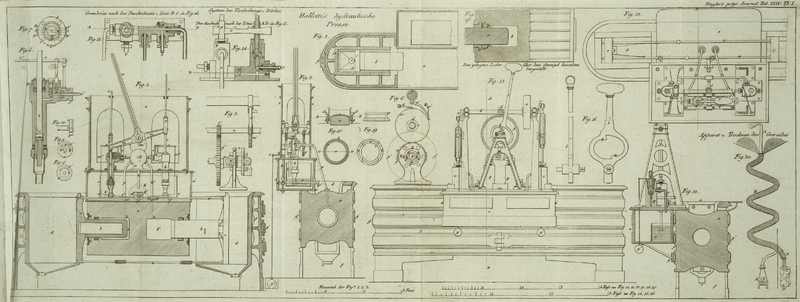

| Titel: | Hydraulische Presse nach neuer Art mit doppelter Wirkung und ununterbrochener Bewegung. Erbaut von Hrn. Hallette, Mechaniker zu Arras, (Dptt. Pasde-Calais), und eingeführt auf vielen Oehl-Mühlen. |

| Fundstelle: | Band 24, Jahrgang 1827, Nr. CVI., S. 473 |

| Download: | XML |

CVI.

Hydraulische Presse nach neuer Art mit doppelter

Wirkung und ununterbrochener Bewegung. Erbaut von Hrn. Hallette, Mechaniker zu Arras, (Dptt. Pasde-Calais), und eingefuͤhrt auf

vielen Oehl-Muͤhlen.Hr. Hallette erhielt

den Preis der Sociétè d'Encouragement

fuͤr Anwendung der hydraulischen Presse zum Oehl- und

Wein-Pressen. Diese Beschreibung ist nach dem Berichte des Hrn. Garnier zu

Arras. A. d. O. (Man vergl. hiermit auch polyt.

Journal Bd. I. S. 1. Bd. XXIV. S. 282. A. d. R.)

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement. N. 272. S. 33.

Mit Abbildungen auf Tab.

X.

Hallette's, hydraulische Presse nach neuer Art mit doppelter

Wirkung und ununterbrochener Bewegung.

Die Presse des Hrn. Hallette besteht aus zwei Haupttheilen: einem oberen, in welchem

sich die Pumpen und Haͤhne zur Bewegung des Wassers befinden, welches die

Maschine in Gang bringt; und einem unteren, welcher die walzenfoͤrmigen

Staͤmpel enthaͤlt, die die Samen pressen, welche sich in Saͤken

befinden, die senkrecht in die Kisten gestellt werden. Der erstere dieser Theile ist

ziemlich zusammengesezt, und fordert eine ausfuͤhrliche Beschreibung, wenn

man seine Einrichtung gehoͤrig begreifen will.

Ein Stuͤk Eisen, n, m, m, in Form eines

Wagebalkens, Fig.

2, 3., welches man an seinem Ende, n, an was immer

fuͤr einer Triebkraft anbringt, steht mit einem kleinen. Parallelogramme, g, in Verbindung, welches die Stangen der beiden Pumpen,

o, o, in senkrechter Richtung hebt.

Diese Pumpen bestehen aus einem Cylinder, h, in welchem

der Staͤmpel, l, spielt, aus der Klappe, n', Fig. 4., die sich von

unten nach oben oͤffnet, und aus einem Stuͤke, f, q, welches zwei Klappen, i, p,

fuͤhrt, und mit einer Roͤhre, i', versehen

ist, die sich in einem Hahne, o', Fig. 3. endet, den wir

weiter unten beschreiben werden.

Das untere Ende dieser Pumpen, das sich in einem Sprizknopf endet, senkt sich in

einen Sumpf, s, s, der zum Theile mit Wasser

gefuͤllt, und in einen Kasten, a', a', eingesezt

ist.

Der Wagebalken, n, m, m, dreht sich, mittelst eines in

b', Fig. 2. angebrachten

Schluͤssels, auf einer horizontalen Achse, die sich auf zwei Lagern bewegt,

welche auf den Waͤnden, t, des Gestelles aus

Gußeisen befestigt sind. Diese Achse ist mit einem Fange oder sogenannten

Wolfszahne, r', Fig. 3 und 6. befestigt, der bei

jedem Schlage des Wagebalkens ein Sperrrad, m', auf der

Achse, v, treibt, welche einen Triebstok, t', fuͤhrt, der in ein Zahnrad, g', eingreift. Dieses Rad theilt die Bewegung dem

kupfernen Hahne, o', Fig. 5. mit, welcher

abwechselnd das Wasser hinter den Staͤmpeln der Presse in die beiden

Koͤrper der Pumpe laufen laͤßt, b''',

d''', Fig.

2. Dieser Hahn besteht aus 3 Stuͤken, a,

b, Fig.

6. e, f, Fig. 7., und, e', f', Fig. 8 und 9.

Das erste Stuͤk, a, b, welches auf der

Buͤhne, y, y, Figur 2. wohl befestigt

ist, fuͤhrt drei cylindrische Theile, g, n, g, n,

Fig. 6.,

und, o, p, Fig. 5. Lezteres ist mit

einem Loche, q, versehen, welches an die Platte, s, b, stoͤßt, auf welcher ein Stuͤk, o, h, Fig. 6. befestigt ist. In

diesem Stuͤke sind zwei halbkreisfoͤrmige Furchen, k, k, die durch die vollen Theile, l, l, getrennt werden, und in deren Grunde sich zwei

Loͤcher, x, x, befinden, die mit den Oeffnungen,

k', k', correspondiren: die Gemeinschaft wird

mittelst eines gekruͤmmten Ganges, der durch das Innere der Stuͤke,

g, n, g, n, durchgebohrt ist, hergestellt.

Der staͤhlerne Staͤmpel, den man in Fig. 9 und 10. von vorne und von der

Seite sieht, besteht aus einer runden Stange, z, und aus

einer kreisfoͤrmigen Platte, z'. Auf der

Flaͤche, z, i, sieht man zwei Loͤcher, d, d'; ersteres correspondirt mit der Oeffnung, u', mittelst des Ganges, d,

u', der durch die Dike der Platte, z',

durchgegraben ist. Das andere, d', stoͤßt an die

Furche, l', nachdem es einen Theil der Dike des

Staͤmpels durchlaufen hat. Auch die Oeffnung, u',

laͤuft nur durch einen Theil des Staͤmpels.

Das zweite Stuͤk des Hahnes, e, f, Fig. 7. besteht

gleichfalls aus drei cylindrischen Stuͤken, p', q',

p', q', und, r'. Die beiden ersteren werden von

einem Canale, t, t, durchbohrt, welcher mit einem Loche,

t'', Fig. 6, in Verbindung

steht; dem dritten, r', ist ein senkrechter Durchgang,

x', der sich in, v', im

Grunde der Furche, v', u, u'', endet.

Wir wollen nun sezen, daß, wenn man die Stange, z, des

Staͤmpels in das Loch, q, einfuͤhrt, Fig. 6.

dieselbe sich in einer solchen Lage befindet, daß die Loͤcher, d, d', mit den Loͤchern, x, x, correspondiren; wenn dann das Stuͤk, e, f, Fig.

7. an diesem Staͤmpel angepaßt wird, wird das Loch, u', Fig. 9. mit dem Loche, t'', Fig. 6. in Verbindung

seyn, und die Furche, l', wird mit der Furche, v', u, u'', correspondiren.

Das Zahnrad, g'', auf der Stange des Staͤmpels,

z, theilt dieser eine umdrehende Bewegung mit.

Der Hahn, den wir hier beschrieben haben, und der an der Presse der HHrn.

Gebruͤder Gruet, zu Muille Villette, bei Ham,

angebracht ist, ist etwas von demjenigen verschieden, der in Fig. 5 und 10. Tab. X. dargestellt

ist. Er befindet sich aber in derselben Lage, so wie die drei kupfernen

Roͤhren, aus welchen er besteht. Diese Roͤhren sind an dem

Stuͤke, e, f, des Hahnes, Fig. 7. angebracht; zwei

derselben entspringen von den walzenfoͤrmigen Stuͤken, p', q', p', q, und laufen bis zu dem Puncte, f', Fig. 4. an jeder Pumpe.

Die dritte Roͤhre, k, Fig. 2 und 3. ist auf dem

Stuͤke, r', Fig. 7. aufgezogen, und

steigt in den Sumpf aus Eisenblech, s, s.

Zwei andere Roͤhren, g, h''', Fig. 2., die an den

Stuͤken, g, n, g, n, Fig. 6. angepaßt, und

mittelst Schrauben angezogen sind, laufen durch das Gußstuͤk, a, und muͤnden bei b',

b', in die Koͤrper der Pumpe hinter den Staͤmpeln, b, b. An dem Ende dieser Staͤmpel befinden sich

die Platten aus Gußeisen, c, c, Waͤchter (Wards) genannt, die mittelst vier Stangen, v, v, zwei oben, und zwei unten, unter einander

verbunden sind. Diese Waͤchter wirken in gegossenen Kisten, d, und druͤken daselbst die Saͤke mit den

Oehlsamen, die man vorlaͤufig in dieselben eingesezt hat, zusammen.

Die gegossenen Kisten und das Stuͤk, a, werden

durch die Waͤnde, f, f, die durch drei starke

eiserne Guͤrtel, g', g', g', gebunden und

zusammengeschnuͤrt werden, festgehalten.

Wir haben gesagt, daß die Pumpen bei r, mit

Sicherheits-Klappen, p, Fig. 4. versehen sind, die

von Hebeln gedruͤkt werden, deren Enden mit Gewichten beladen sind. Diese

Hebel fuͤhren aber nur eine geringe Anzahl von Eintheilungen, die der

Entfernung zwischen dem Mittelpuncte der Bewegung und dem Stuͤzpuncte gleich

ist, und man haͤtte daher bedeutende Gewichte anwenden muͤssen, um zu

hindern, daß diese Klappen sich nicht ehe heben, als die Staͤmpel das Maximum von Druk

erzeugten. Hr. Hallette hat

durch eine Verbindung mehrerer Hebel-Arme die Schwere dieser Gewichte

vermindert, und bedient sich nur mehr eines einzigen fuͤr die beiden

Klappen.

Die Hebel sind auf folgende Weise vorgerichtet. Unter jedem Arme, m, der Wage, n, ist eine

kleine senkrechte Stange, m'', Fig. 3. die hinter dem

Sumpfe, s, hinabsteigt, und mit deren unteren Ende ein

Hebel, n'', i'', Fig. 2. correspondirt, der

sich um den Punkt, h', dreht. Der Theil, i'', dieses Hebels ist in einer Art Buͤgels, k', eingeschlossen, der sich senkrecht mittelst der

Stange, h'', Fig. 3. bewegt, die durch

zwei Schlußbuͤchsen an dem oberen und unteren Ende des Kastens, a', a', laͤuft. Diese Stange sezt einen

horizontalen Hebel, s'', d'', der sich um, d'', dreht, in Bewegung, und an diesem ist eine Stange

befestigt, die ein Gewicht, y, von 10 Pfund 12 Loth

traͤgt.

Durch den Buͤgel, k', laͤuft eine

horizontale Achse, q'', p'', Fig. 3., auf welcher ein

Schwingbalken, a'', b'', Fig. 2. befestigt ist, der

sich abwechselnd auf die Puncte, v'', stuͤzt, und

den Buͤgel noͤthigt, sich zu senken. Diese Bewegung wird dem Hebel,

n'', i'', mitgetheilt, hebt das Ende, n'', und laͤßt die Fluͤßigkeit durch die

Sicherheits-Klappe ausfließen.

Die horizontale Achse, p'', q'', Fig. 3. ist mit einem

kleinen Zahne, oder einem Daͤumlinge, p'',

versehen, welcher, wenn er von einer der Scheiben oder Tasten, f'', an den oberen Stangen, v, beruͤhrt wird, den Buͤgel sinken macht. Diese Vorrichtung

dient, um das Brechen einiger Theile an dieser Presse zu verhuͤten.

Spiel der hydraulischen Presse.

Wenn durch die der Wage, n, mitgetheilte Bewegung einer

der Staͤmpel, l, der Pumpen, h, gehoben wird, so oͤffnet sich die an dem

unteren Theile angebrachte Klappe, n', Fig. 4, und laͤßt

das in dem Sumpfe, s, enthaltene Wasser in den

Koͤrper der Pumpe eindringen. Wenn dieser Staͤmpel sich senkt, so hebt

das Wasser die Sperrklappe, i, und tritt in die

Roͤhre, i', aus welcher es in diejenige

Roͤhre gelangt, die mit der Oeffnung, t, an dem

Theile, e, f, des Hahnes, Fig. 7. correspondirt.

Wenn das Wasser bis auf diesen Punct gelangt ist, so kann es nicht in die

gegenuͤberstehende Pumpe, weil die Sperr-Klappe, i, dann geschlossen ist; es laͤuft durch die

Oeffnung,

u', des Staͤmpels, z', Fig.

9., verbreitet sich in der Furche, k, Fig. 6. und

tritt von da durch das Loch, x, in die kleine

Roͤhre, k' aus welcher es endlich in die

Roͤhre, g, Fig. 3. in den

Koͤrper der Pumpe, b', faͤllt, um den

großen horizontalen Staͤmpel, b, zu treiben. Zu

gleicher Zeit ist aber das Loch, d' des Zapfens des

Hahnes, Fig.

9. in Verbindung mit dem Loche, t'', Fig. 6.,

welcher mit der Roͤhre, h''',

Fig. 2.

correspondirt; das Wasser steigt dann aus dem Koͤrper der Pumpe, b''' , hinauf, und tritt bei d', Fig.

9. aus, um sich in der Furche, l', zu

verbreiten, die mit v', u, u'', correspondirt, und durch

das Loch, v' entweicht, um in den Sumpf, s, auszufließen, indem es durch die in r', befestigte Roͤhre, k, laͤuft, Fig. 7. Waͤhrend

die Staͤmpel, l, l, sich abwechselnd heben und

senken, macht der Hahn, e, f, seine Umdrehung, und das

Loch, d, entfernt sich immer mehr und mehr von dem

Loche, k, Fig. 6. und treibt dadurch

immer die Fluͤßigkeit in dem Koͤrper der Pumpe, d'''. Waͤhrend der Hahn fortfahrt sich zu drehen, entfernt sich das

Loch, d', Fig. 9. von dem Loche, t'', Fig. 6.; da aber immer die

Verbindung mit der Furche, t'', k, unterhalten bleibt,

so fließt folglich das Wasser des Koͤrpers der Pumpe, b''', immer fort in den Sumpf, s. Wir bemerken

hier, daß, je mehr das Loch, d, Fig. 9. sich von, l, k, Fig. 6. entfernt (die Sake

sind naͤmlich dann schon in den Kisten), desto mehr der Druk sich vermehrt;

ja er wird endlich so stark, daß die Sicherheits-Klappe das Gewicht, y, hebt. Dann fließt aber auch das Wasser, statt dem

bisher angezeigten Wege zu folgen, durch diese Klappe aus. Da aber das Maximum des

Drukes ehe Statt hat, als das Loch, d, des

Staͤmpels des Hahnes nach b'' gelangt, Fig. 6., so

folgt, daß dieses Maximum waͤhrend der ganzen Zeit sich aͤußert,

waͤhrend welcher das Loch, d, den Raum

durchlaͤuft, der es von dem Puncte, b'', trennt.

Wenn es auf diesen Punct gekommen ist, und von b'', nach

t'', geht, befindet die Oeffnung, d', Fig. 9. sich zwischen l und o, Fig. 6.; dann ist, aber

nur waͤhrend einer sehr kurzen Zeit, alles geschlossen; der Druk nimmt weder

zu, noch ab, und das Wasser faͤhrt fort durch die Sicherheits-Klappen

auszufließen. Nachdem die Raͤume, l, o, und, t'', l, durchlaufen sind, findet das Loch, d, sich uͤber t, b'',

und, d', uͤber l,

z''. In diesem Falle leert sich der Koͤrper der Pumpe, d''', und, b''',

fuͤllt sich.

Man sieht, daß das Spiel der Presse auf diese Weise ununterbrochen fort geht, und da

waͤhrend der fuͤnf Minuten, die der Staͤmpel oder Zapfen des

Hahnes zu einer ganzen Umdrehung braucht, die beiden Staͤmpel der zwei

Cylinder einer nach dem anderen den Druk auf die Samen vollendet haben, so hat der

Arbeiter, waͤhrend zwei und einer halben Minute Zeit, die ausgepreßten

Naͤpfe (etindrelles) aus der Kiste zu nehmen,

neue Saͤke einzusezen, und die vier Kuchen zuzuschneiden und zu puzen, die er

aus derselben nimmt.

Aus dem Gesagten erhellt, daß, wenn die Saͤke zuviel Samen enthielten, die

Waͤchter weniger Raum durchliefen; der Druk waͤre dessen ungeachtet

aber doch nicht minder bestaͤndig, indem die Klappe nur bei dem Maximum des

Drukes sich oͤffnen darf. Die Samen muͤßten dann nur etwas

laͤnger in der Kiste bleiben. Bei den HHrn. Gebruͤdern Gruet sind vier Kuchen in fuͤnf Viertel Minuten

gepreßt, und haben waͤhrend dieser Zeit das Maximum des Drukes erlitten.

Unter dem Stuͤke, a, aus Gußeisen, Fig. 1. ist eine Tafel aus

Gußeisen, auf welche der Arbeiter die Saͤke legt, um sie in die Naͤpfe

zu bringen.

Wenn der Arbeiter aus Nachlaͤßigkeit, sich von der Arbeit entfernt, und die

Kisten nicht gefuͤllt haͤtte, und der Staͤmpel, b, fort spielte ohne zu pressen, so koͤnnte man

vielleicht besorgen, daß die Stangen v, v, brechen

moͤchten; Hr. Hallette

hat aber, fuͤr diesen Fall, die Presse von dem Arbeiter unabhaͤngig

gemacht. In dem Augenblike, wo der Waͤchter, c,

naͤmlich das Stuͤk, a, beruͤhrt,

und folglich nicht mehr zuruͤk kann, trifft die Scheibe oder Taste, f'', den kleinen Daͤumling, p'', und da dadurch der Theil, n'', des Hebels, n'', i'', gehoben wird, so

fließt das Wasser leicht durch die Sicherheits-Klappen aus. Man sieht

hieraus, daß der Raum zwischen den Scheiben, f'', f'',

dem Laufe eines der Staͤmpel gleich seyn muß. Was die Stangen, v, v, betrifft, so koͤnnen sie durch angebrachte

Schrauben und Niete mehr oder minder verlaͤngert werden, und so den Lauf der

Staͤmpel nach Belieben reguliren.

Berechnung der Wirkungen dieser Presse.

Es ist bei jeder hydraulischen Presse sehr leicht den Druk zu berechnen, den der

Staͤmpel erleidet, wenn man den Durchmesser desselben und der

Sicherheits-Klappe, das Verhaͤltniß zwischen der ganzen Laͤnge

des Hebels, an welchem das Gewicht angebracht ist, welches die Hebung dieser Klappe hindert,

und zwischen dem Abstande des Drehepunctes dieses Hebels von dem

Aufhaͤngepuncte dieser Klappe, und endlich das Gewicht, welches leztere

hindert sich zu heben, genau kennt.

Es sey, P der Druk auf den Staͤmpel.

D, der Durchmesser dieses Staͤmpels.

d, der Durchmesser der Sicherheits-Klappe.

g, die Zahl der Eintheilungen des Hebels, gleich der

Laͤnge zwischen dem Aufhaͤngepuncte und dem Puncte, wo diese Klappe

diesen Hebel zu heben strebt.

c, die Kraft, die die Klappe anwenden muß, um die

Schwere des Hebels zu uͤberwinden.

q, das Gewicht, welches die Kraft des Wassers gegen

diese Klappe aufwiegt. Hieraus wird dann der Druk

p = D²/d² (qg + c)

oder, da der Werth von c,

unbedeutend ist.

p = D²/d² (qg)

An der Presse des Hrn. Hallette

ist D = 6 Zoll; d = 3

Linien; g = 5; q = 52 Pfd.

(nach y' in Fig. 3., welches 10 Pfd.

12 Loth wiegt, auf den Punct, r'', des Hebels, r'', r, unter der Sicherheits-Klappe gebracht).

Es wird also, nach obiger Formel, P, oder der

groͤßte Druk auf die Waͤchter beinahe gleich seyn 150,000 Pfund.

Diese Presse braucht nur 4 Menschen, und die HHrn. Gruet haben mit derselben in vier und zwanzig

Stunden zwei tausend Kuchen, und vierzehn Tonnen Oehl, jede zu 100 Liter

gepreßt.

Wenn man diese Presse mit jener vergleicht, die die HHrn. Galloway, Bowman und

Comp. Hrn. Mille-Cattart zu Lille sandten, auf deren Staͤmpel

600,000 Pfund druͤken, so faͤllt die Vergleichung ganz zum Vortheile

der ersteren aus.

Die Presse des Hrn. Galloway

fuͤhrt einen Staͤmpel, der sich senkrecht hebt, und zwei Platten,

zwischen welchen sich horizontal acht Kuchen von 644 □Zoll Flaͤche

bringen lassen, worauf ein Druk von 600,000 Pfund, oder von 391 Pfund, auf den

□Zoll wirkt. Nun haben aber die Naͤpfe der Presse des Hrn. Hallette oben 7, unten 5 Zoll und 16

Zoll Hoͤhe, und biethen nur eine Flaͤche von 96 □Zoll dar. Der

Druk auf dieselben

betraͤgt aber 150,000 Pfund. Folglich kommt ein Druk von 1562 Pfund hier auf

jeden □Zoll.

Die Presse des Hrn. Hallette

arbeitet sich folglich auch leichter, und die gewoͤhnliche einmal beliebte

Form der Kuchen bleibt bei ihr dieselbe.

Diese Presse kostet 6000 Franken. Die Ausbesserungs-Kosten sind unbedeutend,

nur muß das Leder an den Stempeln von Zeit zu Zeit gewechselt werden. Die kleinen

Parallelogramme an den Enden der Wage koͤnnten vielleicht auch einige

Ausbesserungen fordern: alle Ausbesserungs-Kosten zusammen werden aber

jaͤhrlich kaum mehr als 150 Franken betragen.

Hr. Hallette, der aus Erfahrung

weiß, wie wenig die Arbeiter geneigt sind, einer Maschine ihre Aufmerksamkeit zu

schenken, die sie von ihrem alten Schlendrian abbringt, hat diese Maschine so viel

moͤglich so eingerichtet, daß die Handgriffe derselben bei dem Alten bleiben

konnten. Und diese Vorsicht ist ihm hier auch vollkommen gelungen.

Diese Presse erfuͤllt folgende Bedingungen.

1) Wenn sie einmahl im Gange ist, braucht es nichts weiter, um die Staͤmpel in

ununterbrochener Bewegung zu erhalten; d.h., man darf sie nicht nach jedem Pressen

stille halten, und Zeit mit dem Nachlassen derselben verlieren.

2) Geschieht der Druk mit der vollkommensten Regelmaͤßigkeit, und wenn die

Sake auch nicht gleich viel Samen enthalten, so wirkt sie doch gleichfoͤrmig,

ohne die mindeste Berstung zu veranlassen.

3) Der Druk bleibt immer vollkommen derselbe, bei jeder Menge Samen, die in den

Saͤken seyn mag.

4) Der Gang der Presse haͤngt durchaus nicht von dem Arbeiter ab; sie geht

fort, auch wenn der Arbeiter sich davon entfernt, ohne daß man einen Unfall zu

besorgen haͤtte.

Verbesserungen an der Presse des Hrn. Hallette.

Die so eben beschriebene Presse wird bereits auf sehr vielen Oehlmuͤhlen im

noͤrdlichen Frankreich angewendet, und sie ist zeither nirgendwo in Unordnung

gerathen. Sie ist also gut gedacht, und sie sind auch gut gebaut und genau

gearbeitet, was sie auch seyn muͤssen. Denn, wenn der Hahn nicht mit der

hoͤchsten Sorgfalt ausgearbeitet ist, so wird die bedeutende Kraft, die die

Scheiben, welche den Vertheilungs-Hahn bilden, von einander zu entfernen

strebt, sobald der Druk auf die Basis der Staͤmpel das Maximum erreicht hat,

sehr bald diesen wichtigen Theil der Maschine verderben. Hr. Hallette hat auch in einer neuen hydraulischen

Presse, die er nach Valenciennes verfertigte, den Vertheilungs-Hahn durch ein

Klappen-System ersezt, welches, verbunden mit einem doppelten Keile und einem

Schaukel-Hebel, der durch eine Schraube ohne Ende in Bewegung gesezt wird,

alle Bedingungen dieses Hahnes vollkommen erfuͤllt, ohne daß die Klappen

durch den Druk, welchen die Fluͤßigkeit auf sie aͤußert, jemahls in

Unordnung gerathen koͤnnten.

Diese Verbesserung ist in Fig. 11., 12., 13 dargestellt, wo die

neue Presse im Aufrisse, Durchschnitte und Grundrisse gezeichnet ist. Fig. 14. und

15.

zeigen das System der Vertheilungs-Buͤchse. a, in Fig. 11. ist die Rolle, welche die Bewegung von der Haupttriebkraft

aufnimmt. b, ist die horizontale Achse, auf welcher

dieselbe aufgezogen ist. Diese Achse fuͤhrt in der Mitte ihrer Laͤnge

eine Schraube ohne Ende, d, und an jedem Ende derselben

eine Kurbel, t, t, die ihre Bewegung den Drukpumpen, c, c, mittheilt. g, ist ein

Zahnrad, in welches die Schraube ohne Ende, d,

eingreift. Dieses Rad, dessen Achse mit ihren beiden Enden auf den Lagern, h, ruht, dient mittelst des Zahnes oder

Daͤumlinges, i, und der Klopfer, k, k, die man in Fig. 16. im Profile

sieht, den Hebel, l, zu heben, dessen Mittelpunct der

Umdrehung sich im Puncte, m, befindet. Das Hintertheil

dieses Hebels, n, treibt abwechselnd von der Linken zur

Rechten, und von der Rechten zur Linken die Stange oder den Doppel-Keil, o, der, wie man in Fig. 14. sieht, in p, p, durch die Stange der beiden Klappen laͤuft,

die in dem Koͤrper der Pumpe, q, q, angebracht

sind. Diese Klappen oͤffnen und schließen abwechselnd der

zusammengedruͤkten Fluͤßigkeit den Durchgang, so daß sie stets nur

hinter einem der großen Staͤmpel auf ein Mahl Eingang findet. Nachdem die

Fluͤßigkeit ihren Druk auf die Basis einer dieser Staͤmpel

ausgeuͤbt hat, laͤuft sie durch die Roͤhre, v, in den Sumpf, s, Fig. 12., um

neuerdings hinter den correspondirenden Staͤmpel zu gelangen.

Die Injections-Pumpen, c, c, sind Saug- und

Druk-Pumpen, und sind nur in Hinsicht auf die Stellung ihrer Saug- und

Sperr-Klappen abgeaͤndert. Diese Klappen sind, nach der neuen Einrichtung, so

gestellt, daß man zu ihnen gelangen kann, ohne irgend ein Stuͤk der Maschine

zu zerlegen.

Hr. Hallette sorgte, wie wir

oben bemerkten, dafuͤr, daß die Mittheilung der Bewegung von der

Haupttriebkraft aus sehr leicht geschieht, und selbst waͤhrend der Zeit Statt

hat, wo die Sake, die die Samen enthalten, dem Maximum des Drukes ausgesezt sind;

daß uͤberhaupt das Spiel dieser Presse von den Arbeitern, die so wenig mit

Maschinen umzugehen wissen, so unabhaͤngig als moͤglich bleibt. Die

Theile derselben mußten also so eingerichtet seyn, daß, man mag die leeren

Raͤume mit der gehoͤrigen Menge der auszupressenden Koͤrper

ausfuͤllen, oder mehr oder weniger oder gar nichts von denselben nehmen, oder

unpreßbare Koͤrper in die Presse bringen, der Gang der Presse nicht die

geringste Veraͤnderung erleidet, so daß der Arbeiter, der die Maschine

bedient, nichts anders zu thun hat, als die Sake zur gehoͤrigen Zeit

einzusezen und herauszunehmen. Diese Bedingungen werden auch durch diese verbesserte

Presse eben so genau erfuͤllt, und da die Klappen an derselben sich durch

gewoͤhnliche Arbeiter auch leichter ausbessern lassen, kann man diese

Verbesserungen wirklich als wahre Verbesserungen betrachten.

Man weiß, wie schwer es ist, die Staͤmpel hydraulischer Pressen so

einzurichten, daß sie in den Cylindern kein Wasser durchlassen. Da die

Fuͤtterung mit Werg nicht hinreicht, um dem Druke der Fluͤßigkeit zu

widerstehen, hat Hr. Bramah in England eine Fassung von. eingebogenem Leder

vorgeschlagen. Hr. Hallette

bedient sich gleichfalls derselben. Sie laͤßt sich an horizontalen Cylindern

aber noch schwerer anwenden, als an den senkrechten, und Hr. Hallette hat ein sehr einfaches Mittel gefunden,

dieser Schwierigkeit abzuhelfen. Er hat den oberen Theil der Kammer des Leders

beweglich gelassen, so daß man sie ohne alle Schwierigkeit an ihre Stelle bringen

kann, und nur die vier kupfernen Segmente aufsezen darf, die den inneren Ring bilden

und dem Leder als Stuͤze dienen, und zugleich auch den oberen Theil der

Kammer ausmachen.

Fig. 17.,

18. und

19.

stellt diese Vorrichtung dar. Fig. 17. zeigt den

Preß-Blok, abgerissen, damit man seine innere Form sieht, die an beiden Enden

desselben dieselbe ist. a, ist der Staͤmpel. b, der hohle Cylinder, in welchem das Wasser oder das

Oehl, je nachdem man das eine oder das andere anwendet zusammengedruͤkt ist. c, ist das gebogene Leder (cuir

embouti), welches einen ringfoͤrmigen Canal bildet, der, der

zusammengedruͤkten Fluͤßigkeit nachgebend, einen seiner Raͤnder

gegen den Grund der Kehle, d, anlegt, und den anderen

gegen den Staͤmpel, und zwar immer im Verhaͤltnisse zu dem Druke, so

daß, wenn die Maschine gut gemacht ist, der Fluͤßigkeit aller Durchgang

dadurch versperrt wird. e, in Fig. 19. ist ein Ring aus

Bronze, der aus mehreren Segmenten so gebildet wird, daß, wenn er einmahl an seiner

Stelle ist, er nur ein einziges Stuͤk bildet, welches dem Ruͤken des

Leders, c, einen festen Stuͤzpunct gewahrt. Es

muͤßte auch wirklich, wenn er dem Druke des Leders nachgeben sollte, sein

Rand, der in die gegossene Furche, f, eintritt, brechen,

oder diese Furche muͤßte selbst los gehen, was nicht geschehen kann.

Fig. 19.

zeigt den Ring, e, im Grundrisse und im Aufrisse. Man

unterscheidet hier die drei Segmente, 1, 2, 3 und den Schluͤssel in der

Ordnung, in welcher sie aufgesezt werden. Nachdem man das Leder, c, in die Kehle eingesezt hat, lassen sie sich ohne

Hammerschlag anlegen.

Fig. 18.

zeigt einen Pak Ringe, womit man das Leder biegt oder kruͤmmt. a, Patrone aus einem diken Ringe oder einem

sorgfaͤltig abgedrehten Stuͤke Gußeisen. b, aͤußerer Ring. d, Bildungs- oder

Verlaͤngerungs-Ring. d, Leder, welches,

nach vorausgegangenem langen Einweichen, durch diese Ringe unter einem sehr langsam

verstaͤrkten aber bedeutenden Druke gebogen wird. Man muß in Zurichtung

dieses Leders sehr sorgfaͤltig und geuͤbt seyn, um es nicht zu

zerreissen. Man muß es solang als moͤglich unter dem Druke halten, und nicht

ehe aus der Patrone nehmen, als bis es zum Theile troken geworden ist. Nachdem es

endlich troken geworden ist, nimmt man, entweder auf der Drehebank, oder mit einem

Stok-Zirkel, dessen einer Schenkel schneidend ist, in paralleler Richtung mit

den Flaͤchen des Cylinders, a, den oberen Theil,

z, weg, und schneidet alles Ueberfluͤßige an

dem aͤußeren Rande ab, den man dann verduͤnnt, und nach Innen schief

zulaufen laͤßt.

Tafeln