| Titel: | Beschreibung einer Walzen-Maschine, um den Zeugen Glanz zu geben, welche bei Hrn. Leroy, Färber und Zurichter (teinturier-apprêteur, rue des Fôssés-Saint-Germain-des-Prés, N. 12. à Paris) im Gange ist. |

| Fundstelle: | Band 25, Jahrgang 1827, Nr. VIII., S. 33 |

| Download: | XML |

VIII.

Beschreibung einer Walzen-Maschine, um den Zeugen

Glanz zu geben, welche bei Hrn. Leroy, Faͤrber und Zurichter (teinturier-apprêteur, rue des

Fôssés-Saint-Germain-des-Prés, N. 12. à

Paris) im Gange ist.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement. N. 71. S. 1.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

(Im

Auszuge.)

Leroy's, Beschreibung einer Walzen-Maschine um den Zeugen Glanz zu

geben.

Die gewobenen Stoffe muͤssen bekanntlich, wenn sie aus

dem Stuhle kommen, um Kaufmansgut zu werden, oder die ihnen noch fehlende

Bearbeitung zu erhalten, zugerichtet, (appretirt) werden.

Diese Zurichtungen (Appreturen) dienen theils 1) zum Waschen, Faͤrben, Druken;

2) zum Glaͤtten oder Glaͤnzen (lustrage),

Waͤssern (Moirage), Plaͤtten (Taminage), Kraͤuseln (Gauffrage); 3) zum Sengen (Grillage), und zum

Scheren.

Ueber das Waschen und Scheren der Stoffe wurde in dem Bulletin bereits gesprochen. Hier ist von dem Geben des Glanzes (lustrage) die Rede, und das Bulletin verspricht

naͤchstens von dem Absengen zu handeln.

Die beiden Hauptbedingungen, um den Zeugen Glanz zu geben, der durch das Abplatten

der Faden entsteht, sind, den Zeug unter einem vollkommen rechten Winkel dem Druke

darzubiethen, und der druͤkenden Oberflaͤche, die unmittelbar auf das

Gewebe wirken muß, die moͤglich groͤßte Glaͤtte zu ertheilen.

Etwas Feuchtigkeit oder Hize ist nothwendig, um diese Arbeit gehoͤrig zu,

vollenden, und wenn die Haͤrchen auf der Oberflaͤche des Gewebes, der

sogenannte Flaum des Gewebes (le duvet) sehr elastisch

ist, was der Fall ist, wenn die Faden aus thierischem Stoffe sind, so muß der Druk

eine gewisse Zeit uͤber mit der urspruͤnglichen Staͤrke

unterhalten werden. Man erhaͤlt diese Wirkung mittelst der gewoͤhnlichen oder hydraulischen

Pressen, wenn man zwischen jede Lage des Gewebes geglaͤttete

Preßspaͤne (cartons lustres), oder erhizte

Metallplatten legt.

Pflanzenstoffe nehmen im Allgemeinen augenbliklich, und durch einen, sehr kurze Zeit

uͤber anhaltenden, Druk Glanz an. Die zu diesem Zweke eingerichteten

Maschinen bestehen aus einer groͤßeren oder geringeren Anzahl Walzen, durch

welche man den Stoff laufen laͤßt. Um diesem den gehoͤrigen Glanz und

die gehoͤrige Festigkeit zu geben, muß man zugleich Druk, Reibung und starke

Hize anwenden. Alle diese drei Wirkungen werden durch eine hoͤchst einfache

Maschine erzeugt, die aus drei uͤber einander angebrachten Walzen besteht,

wovon die eine aus Kupfer, oder aus geschlagenem Eisen besteht, und die beiden

anderen aus Holz sind. Wenn, wie bei den Plaͤtt- oder Strek-Werken, alle

Walzen aus Metall waͤren, so wuͤrde die Unbiegsamkeit derselben den

Zeug abschneiden; man mußte daher eine sehr harte Walze mit anderen Walzen

verbinden, die etwas biegsam sind. Die hoͤlzernen Walzen, deren man sich in

dieser Absicht bedient, haben den Fehler, daß sie bald aus der Form gerathen, und

dem Druke nicht widerstehen, den sie zu erleiden haben; es geschieht auch nicht

selten, daß eine solche hoͤlzerne Walze sich beim ersten Umlaufe spaltet, und

daß die große Auslage, welche eine solche Walze verursachte, rein verloren ist. Um

diesem Nachtheile auszuweichen, verfertigte man dieselben statt aus Holz, aus

Scheiben von Pappendekel, mit welchen man nicht bloß Jahre taͤglich arbeiten

kann, sondern durch welche der Zeug auch einen hoͤheren Glanz erhaͤlt.

Im ersten Jahrgange des Bulletins ist, S. 90, die, heute

zu Tage allgemein in den Fabriken eingefuͤhrte, Weise, diese Walzen aus

Papier zu verfertigen, genau beschrieben.

Die metallne Walze, die in der Mitte hohl ist, damit man sie erhizen kann, ist in der

Mitte zwischen den beiden anderen angebracht. Der Zeug geht zwischen der unteren und

der mittleren Walze durch, und laͤuft zwischen dieser und der oberen Walze

zuruͤk, so daß er also an dem seinem Eintritte entgegengesezten Orte heraus

kommt. Eine Dampfmaschine oder ein Wasserrad, oder irgend eine andere starke

Triebkraft sezt die Walzen in Bewegung, die laͤnger seyn muͤssen, als

die breitesten Zeuge breit sind.

Um die Metall-Walze zu erhizen, bediente man sich seit langer Zeit roth

gluͤhender Eisenstangen, die man in den Raum zwischen der Achse und den

Querbalken, die die Walzen tragen, einfuͤhrte. Man wird begreifen, daß diese

Hize nicht gleichfoͤrmig seyn konnte; daß sie immer abnehmen mußte, und daß

man die Eisenstangen immer erneuern mußte.

Man hat diese Art Heizung, deren Nachtheile man bald einsehen lernte, aufgegeben, und

dafuͤr die Dampfheizung eingefuͤhrt, durch welche die Hize

gleichfoͤrmiger vertheilt, und das ermuͤdende Aus- und Einschieben der

gluͤhenden Eisenstangen erspart wird. Man durfte nur eine kleine

Veraͤnderung an der metallnen Walze anbringen, um sie zur Dampfheizung

einzurichten. Die metallne Walze ist in der Mitte ganz hohl, und hat

ungefaͤhr Einen Zoll in der Dike. Ihre beiden Zapfen sind auch hohl, jedoch

so, daß sie leicht auf ihren Lagern laufen koͤnnen. Sie muͤssen

hermetisch geschlossen seyn, damit der Dampf nirgendwo einen Ausweg findet. Dieser

Dampf tritt durch einen der beiden Zapfen ein, und erfuͤllt den inneren Raum

der Walze. Nachdem er daselbst seine Wirkung erzeugt hat, tritt er durch eine

Roͤhre an dem entgegengesezten Ende aus. Da er aber noch immer viele Hize mit

sich fuͤhrt, so wuͤrde man dieselbe umsonst verlieren, wenn man sie

frei entweichen ließe; man bedient sich desselben also zu anderen Zweken, oder

fuͤhrt ihn verdichtet als Wasser in den Kessel zuruͤk.

Die Maschine des Hrn. Leroy ist nach diesen verbesserten

Grundsaͤzen eingerichtet. Sie wurde in dessen Werkstaͤtte selbst

gezeichnet. Man sieht sie auf Tab. I. von

verschiedenen Seiten. Sie besteht aus drei uͤber einander befindlichen

Walzen, wovon die oberste C', und die untere, C, aus Papier ist; die mittlere, D, ist aus gegossenem Kupfer, gehoͤrig abgedreht und polirt. Diese

Walzen sind in einem festen Gestelle aus Gußeisen, A,

aufgezogen, welches auf zwei starken Balken aus Eichenholz, B, ruht. Die Walze, D, erhaͤlt ihren

Dampf mittelst eines Dampfkessels einer kleinen Dampfmaschine, die nur die Kraft

eines Pferdes besizt, und zugleich die Maschine treibt. Sie wurde von Hrn. Daret mit vielem Fleiße verfertigt. Nachdem der Dampf die

Walze erhizt hat, tritt er in die Roͤhre, H, von

welcher er in die Faͤrbekessel geleitet wird, die er zum Sieden bringt. Um

ihn in der Walze zuruͤkzuhalten, tritt die Einfuͤhrungsroͤhre, G, in ein kegelfoͤrmiges

Verbindungs-Stuͤk, h, welches dieselbe hermetisch

schließt. Die Roͤhre, H, verbindet sich auf

dieselbe Weise, und wird durch eine Feder, U, die alles

Schaukeln hindert, gegen den kegelfoͤrmigen Einsaz, i, gedruͤkt. Es ist keine Klappe an diesen Roͤhren

angebracht, indem man sich uͤberzeugte, daß der bloße Durchgang des Dampfes

durch den Cylinder hinreicht, der Walze den gehoͤrigen Grad von Hize zu

ertheilen.

Die papierne Walze, C, laͤuft auf fest stehenden

Lagern, waͤhrend die beiden anderen Walzen auf Lagern laufen, die man stellen

kann. Dadurch kann man die Walzen auf einander druͤken, und sie stellen, wie

es der Dienst fordert. Der Druk der obersten Walze auf die metallne Walze geschieht

mittelst zweier großen, beweglichen Hebel, I, I, die um

ihre Mittelpuncte, a, a, laufen, und deren Enden, in

Kerben geschnitten, wie eine Schnellwage, d, d, die

beiden senkrechten Stangen, J, J, stuͤzen. Diese

Stangen verbinden sich mit zwei anderen Hebeln, K,

welche sich um die Puncte, b, b, bewegen, und mit dem

Gewichte, L, belastet sind. Man begreift, daß, je

schwerer diese Gewichte sind, desto tiefer der Hebel, K,

niedersteigen, und die Stangen, J, J, mit sich ziehen

wird, welche, von ihrer Seite, wieder den Hebel, I,

herabbringen werden. Dieser stuͤzt sich auf die Zapfen der obersten Walze,

C, mittelst des Stuͤkes, Q, welches eine Art Schluͤssel fuͤhrt, R, der sich um den Punct, f,

bewegt, und das Lager, g, umfaßt. Je nachdem man die

Stangen, J, J, dem Mittelpuncte der Hebel, I, I, nahe bringt, oder davon entfernt, wird der Druk

vermehrt oder vermindert, und kann so nach der Natur des Stoffes, dem man Glanz

geben will, bemessen werden.

Um die Walzen zu stellen und zu heben, bedient man sich der Winde, N, deren Achse ein gezaͤhntes Rad, O, fuͤhrt, in welches ein Triebstok, P, eingreift, den man mittelst einer Kurbel dreht. Eine

Schnur, M, die auf diesem Haspel aufgewunden ist,

laͤuft uͤber eine oben an der Deke eingehaͤngte Rolle zu dem

Hebel, I, an welchem sie befestigt ist. Wenn man diese

Schnur anzieht, hebt sich der Hebel und der Stuͤzpunct desselben, Q, wodurch aber die Walzen noch nicht frei werden. Dieß

Leztere geschieht mittelst zweier brillenfoͤrmiger Stuͤke, S, S, die mit ihren unteren Enden in die Achsen der

Walze, C', eingreifen, und mit dem anderen Ende in ein

hervorspringendes vorspringendes Stuͤk des Haͤlters, Q, wo

sie durch die Schrauben, k, festgehalten werden. Auf

diese Weise wird die Walze, C', gehoben. Wenn man auch

die metallne Walze heben will, macht man zuerst die Roͤhren, G, und, H, los;

haͤngt in die Zapfen derselben die Brillen, T,

ein, die den vorigen aͤhnlich, und an der Achse der oberen Walze angebracht

sind, und hebt so, indem man den Haspel dreht, beide Walzen zugleich aus.

Die Triebkraft der Maschine wird an der metallnen Walze angebracht, deren Achse ein

Zahnrad fuͤhrt, E, in welches der Triebstok, F, eingreift, der auf der Achse der Dampfmaschine

aufgezogen ist. Die beiden anderen Walzen drehen sich in Folge der Wirkung des

Drukes, den sie von der metallnen Walze erleiden, aber in entgegengesezter Richtung,

wie die Pfeile an dem Durchschnitte Fig. 2. zeigen.

Der Zeug wird auf den Tisch, Y, gelegt, und zwischen die

Latten, X, die vor dem Arbeiter zu liegen kommen,

gebracht. Die Kanten dieser Latten sind abgerundet, damit sie keine Risse an dem

Zeuge veranlassen. Von hier aus bringt man ihn, unter gehoͤriger Spannung,

damit sich keine Falten bilden, zwischen die untere Walze, und die metallne Walze,

die er auf der Haͤlfte ihrer Oberflaͤche umfaßt; dann auf die obere

Walze, wo ihn ein auf der anderen Seite der Maschine vor derselben stehender

Arbeiter aufnimmt, und gehoͤrig zusammenlegt. Den Lauf des Zeuges zeigt der

Buchstabe, Z, im Durchschnitte, Fig. 2. Er tritt

vollkommen geglaͤttet aus der Maschine. Man kann auf diese Weise in Einem

Tage 1,500 Ellen Zeuges den gehoͤrigen Glanz geben.

Da die Kraft der Dampfmaschine mehr als hinreichend war, die Walze zu drehen, und man

doch den Kessel nicht kleiner machen konnte, benuͤzte Hr. Leroy den uͤberfluͤßigen Dampf in seiner

Werkstaͤtte zur Heizung der Kessel zu ebener Erde, und im ersten Stoke zu

einer Trokenstube.

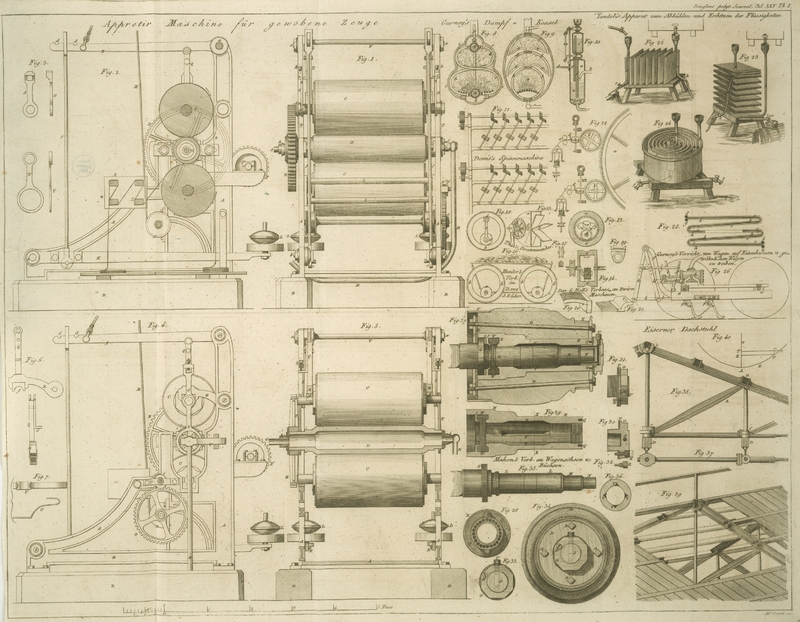

Erklaͤrung der Figuren auf Tab. I

.

Fig. 1. Aufriß

der Walzen-Maschine von vorne.

Fig. 2.

Durchschnitt durch die Mitte derselben.

Fig. 3. Die

Brillen-Stuͤke des obersten und des metallnen Cylinders einzeln

dargestellt.

Fig. 4. Die

Maschine von der rechten Seite.

Fig. 5.

Senkrechter Durchschnitt durch die Achse der metallnen Cylinder.

Fig. 6.

Schluͤssel, der sich auf das Lager der oberen Walze stuͤzt, von vorne

und von der Seite.

Fig. 7. Feder,

die die Roͤhre, H, gegen den

kegelfoͤrmigen Einsaz der Zapfen der Walze, D,

druͤkt.

A, Gestell aus Gußeisen.

B, Sohlen aus zwei starken Balken aus Eichenholz.

C, untere papierne Walze.

C', obere papierne Walze.

D, hohler Cylinder aus Kupfer.

E, Zahnrad auf der Achse dieser Walze.

F, Triebstok, der in dieses Rad eingreift.

G, Roͤhre, durch welche der Dampf zugeleitet

wird.

H, Roͤhre, durch welche er ausgeleitet wird.

I, I, große Hebel, in Form einer Schnellwage.

J, J, senkrechte Stangen, welche in diese Hebel

eingehaͤngt sind.

K, K, andere untere Hebel.

L, Gewicht, mit welchem diese Hebel beladen sind.

M, Schnur an dem Hebel, I,

die uͤber die an der Deke angebrachte Rolle laͤuft, die auf der Tafel

nicht gezeichnet werden konnte.

N, Winde oder Haspel.

O, Zahnrad auf der Achse des Haspels.

P, Triebstok, der in dieses Rad eingreift.

Q, Stuͤze, die den Druk auf die obere Walze

erzeugt.

R, Schluͤssel, der das Lager dieser Walze umfaßt,

und den unmittelbaren Druk des oberen Stuͤkes aufnimmt.

S, S, Brillen der oberen Walze.

T, T, Brillen, die die Zapfen der metallnen Walze

umfangen.

U, Feder, die die Roͤhre, H, gegen ihren Einsaz druͤkt.

V, oberer Querbalken des Gestelles.

X, X, Latten, uͤber welche der Zug

laͤuft.

Y, Tisch, auf welchen der Zeug gelegt wird.

Z, Lauf, den der Zeug durch seine Walzen nimmt.

a, Mittelpunct der Bewegung des Hebels, I.

b, Mittelpunct der Bewegung des Hebels, K.

c, Zapfen der Stangen, J,

J.

d, d, Kerben, die in das Ende des Hebels, I, eingeschnitten sind.

e, Sperrrad, welches die Bewegung des Triebstokes, P, stellt.

f, Mittelpunct der Bewegung des Schluͤssels, R.

g, Pfanne oder Lager der oberen Walze.

h, kegelfoͤrmiger Einsaz der Walze, D.

i, kegelfoͤrmiger Theil der Roͤhre, H.

k, k, Schrauben, welche die Brille, S, auf dem Haͤlter, Q, fest halten.

Tafeln