| Titel: | Maschine zum Spalten des Holzes, und zum Aufbinden desselben in Bündel, worauf Heinr. Oswald Weathersey, Queen Ann Street, Marylebone, Middlesex, sich am 14. Mai 1825 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 25, Jahrgang 1827, Nr. LXIV., S. 226 |

| Download: | XML |

LXIV.

Maschine zum Spalten des Holzes, und zum

Aufbinden desselben in Buͤndel, worauf Heinr. Oswald Weathersey, Queen Ann Street,

Marylebone, Middlesex, sich am 14. Mai 1825 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Mai. 1827. S.

128.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Weathersey's, Maschine zum Spalten des Holzes.

So unbedeutend die Arbeit ist, Holz-Abfaͤlle zu

spalten, und in die Buͤndel zu binden, die man in jeder Hohlen- und

Kerzenbude zum Anzuͤnden der Steinkohlen findet, so ausgedacht ist der hier

zu dieser Arbeit bestimmte Apparat.

„(Hr. Newton bedauert, daß so viel Zeit- und

Geistes- und Geld-Aufwand auf einen so geringfuͤgigen Gegenstand gewendet

wurde; er erklaͤrt die Beschreibung, die der Patent-Traͤger von

seiner Erfindung gegeben hat, fuͤr musterhaft, und gibt uns, nach seiner

Gewohnheit, doch nur folgende unvollkommene Beschreibung von derselben. Das ist

eine sehr beschraͤnkte Ansicht von einem Techniker. Wenn eine Maschine

sinnreich gedacht und gut beschrieben, sogar wirklich ausgefuͤhrt ist

[wie er von dieser Maschine versichert], was bei vielen Patent-Maschinen nicht

der Fall ist, so verdient sie um so mehr oͤffentliche Bekanntmachung, als

vielleicht manche Vorrichtung in derselben zu anderen nuͤzlichen Zweken

verwendet werden kann. Ja selbst die unsinnigste Maschine kann dem Techniker

irgend eine Idee gewaͤhren, von welcher der Gewerbfleiß in der Folge

großen Nuzen ziehen kann. Wir fordern Hrn. Newton

auf, im Namen aller Techniker, sich eine solche Unterlassungs-Suͤnde

nicht mehr zu Schulden kommen zu lassen. Hr. Newton

scheint gewohnt vornehm zu thun; das mag wohl einem High-Tory verziehen werden koͤnnen; einem technischen

Schriftsteller nec dii, homines nec concessere

columnae.)“

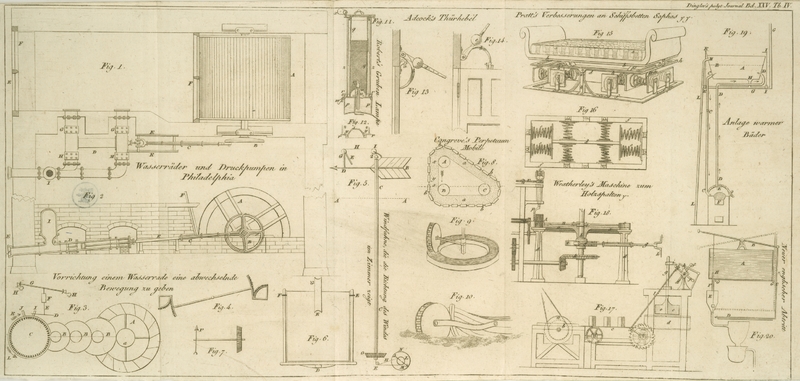

Fig. 17.

zeigt die Maschine von der Seite, a, ist eine Rundsage,

die von einem Laͤufer und von einem Laufbande getrieben wird, welche eine

Dampfmaschine in Bewegung sezt. Auf dem Lager, b,

befinden sich stellbare Leiter, durch welche die Stuͤke Holzes in eine

bestimmte Lage gebracht werden koͤnnen, so daß die Sage sie in Stuͤke

von gleicher Laͤnge schneiden den kann. Nachdem dieß geschehen ist, kommen die

Bloͤke auf das Laufband ohne Ende, c, und werden

in senkrechter Stellung in den Kasten, d,

gefuͤhrt, wo die Spalt-Messer, e, e, auf diese

Bloͤke fallen, und dieselben von einander klieben, das heißt, das Holz in

kleine Staͤbchen zerschneiden.

Oben auf der Maschine befindet sich eine drehbare Spinde! mit Armen, f, f, f, f, die Reibungsrollen an ihren Enden

fuͤhren, welche als Ausheber dienen, und den Stiel der Spaltmesser, g, in die Hoͤhe heben. Diese Spindel wird von

irgend einer zwekmaͤßigen Kraft in Bewegung gesezt. Auf der Achse derselben

befindet sich ein Muschelrad, h, welches einen Hebel,

k, treibt, der das Laufband und mit diesem die

Holzbloͤke in den Kasten zieht.

Nachdem nun mehrere Bloͤke in den Kasten, d, unter

die Messer, e, e, gebracht wurden, heben die Ausheber,

f, so wie sie an das hervorragende Stuͤk, i, anschlagen, welches an dem Stiele, g, befestigt ist, die Spaltmesser in die Hoͤhe,

und da diese mit bedeutender Gewalt auf das Holz niederfallen, schlagen sie bei

jedem Streiche ein Stuͤk von dem Bloke in senkrechter Richtung weg. Durch die

Umdrehung des obenerwaͤhnten Muschelrades, h,

wird der Hebel, k, in Bewegung gesezt, an welchem sich

die Hebelstange, I, befindet, die sich in einen

Sperrkegel endet, der in das Zahnrad, m, eingreift,

welches auf der Achse von einer der Walzen des Laufbandes, c, aufgezogen ist, und dadurch wird das Laufband, c, vorwaͤrts gezogen, und die Bloͤke kommen unter die

Messer.

Die Messer, e, e, stehen schief und einander

gegenuͤber, so daß sie den Kasten, d, in

Diagonalen, die auf einander senkrecht stehen, durchkreuzen. Auf diese Weise kliebt

das erste Messer von den Bloͤken, so wie sie anruͤken, diagonale

Stuͤke ab; das zweite Messer kreuzt das abgehauene Stuͤk, und spaltet

es in kleinere vierekige Stuͤke, die an dem Hinteren Ende des Kastens

hinausgeschafft werden. Der Kasten, d, ist oben und

unten gedekt, um das Holz fest zu halten, und die Messer fallen durch Spalte in dem

Dekel durch.

Die gespaltenen Sprießet werden nun auf der Maschine, Fig. 18. gebunden, in

welcher, a, a, ein kreisfoͤrmiger Tisch ist, der

sich lose um die senkrechte Achse, b, dreht. Auf diesem

Tische befinden sich elastische Reift, c, zur Aufnahme

der gespaltenen Sprießet, welche gebunden werden sollen. Die Fuͤße,

d, d, stuͤzen eine flache,

halbkreisfoͤrmige Platte, die sich halbrund uͤber den Tisch erstrekt,

und dem Reifen, c, bei ihrer Fuͤllung als Boden

dient. e, ist ein Rad mit vier Sperrzaͤhnen, und,

f, ein Sperrkegel mit vier Zaͤhnen, der in

dieses Rad eingreift, und von der Kurbelstange, g,

bewegt wird.

Die Kurbelachse, h, wird in Bewegung gesezt. Bei jeder

Umdrehung zieht sie den Sperrkegel, und dreht den Tisch um ein Viertel seines

Kreises; bringt also die Reife, c, mit ihren Sprießeln

nach und nach in die Lage, A, wo der Buͤndel

gebunden wird. Die Vorrichtung, die das Binden verrichtet, ist ein sehr

zusammengeseztes und gut ausgedachtes Raͤderwerk, „dessen

Beschreibung wir fuͤr unnoͤthig erachten, weil die Maschine einen

sehr beschrankten Zwek hat.“

Hrn. Newton's Kopf scheint wahrlich noch mehr

beschraͤnkt! Wie viele hundert Anwendungen faͤnde nicht eine

gute Bind-Maschine im Fabrikenwesen! A. d. Ueb. Man sieht jedoch einen Theil der Maschine zur Linken der Figur, mittelst

welchen gebunden, und der durch das Triebwerk, g, l, von

der Hauptachse aus in Thaͤtigkeit gesezt wird. Ihre Hauptwirkungen sind

folgende.

Wenn der elastische Reif mit seinen Sprießeln bei A,

steht, treibt ein Daͤumling, m, (im Originale ist

er faͤlschlich mit n, bezeichnet), die Stange,

n, die mit dem Reife, c,

verbunden ist, und verkleinert dadurch den Durchmesser desselben, oder verengert

ihn, und haͤlt die Sprießet, waͤhrend sie gebunden werden, fest

zusammen. Oben auf der Maschine ist ein Haspel, o, auf

welchem eine gehoͤrige Menge feinen Drahtes aufgewunden ist, von welchem ein

Stuͤk durch die Fliege, p, herabgezogen, und an

seinem Ende von den Kneipzangen, q, festgehalten wird,

waͤhrend eine Bewegung des Zahnrades, r, die

Fliege, p, um den Buͤndel fuͤhrt, und das

herabgezogene Drahtstuͤk um denselben windet. Die Kneipzange, q, dreht sich nun um ihre Achse, windet die Drahtenden

zusammen, und kneipt sie ab, nachdem der Buͤndel festgebunden ist.

Eine zweite Bewegung des Tisches bringt den zweiten Reifen nach A, u.s.f.Wir fordern das Repertory of Patent-Inventions

auf, eine vollstaͤndige Beschreibung und Abbildung dieser Maschine

mit der in feinen Mittheilungen gewohnten Genauigkeit zu liefern, in dem

diese Maschine nicht bloß zum Klieben verschiedener Gegenstaͤnde,

sondern auch zum Binden von Paͤken aͤußerst brauchbar scheint.

A. d. U. Im

Jahre 1822 ließ sich die Gesellschaft „Phorus“ in Wien auf eine solche

Holzverkleinerungs-Maschine ein Privilegium auf die Dauer von 5 Jahren

ertheilen, und im Jahre 1825 erhielt Hr. Anton Rainer Ofenheim in Wien ein Privilegium auf Verbesserungen seiner

fruͤher privilegirten Brennholz-Verkleinerungs-, Heb- und

Transportirungs-Maschine, mittelst welcher nun auf eine viel einfachere Art

und ohne alles Zuthun von Menschenhaͤnden das Brennscheiterholz

mittelst horizontal- oder vertikal laufender, geradliniger, runder oder

halbrunder, in das Holz mehr oder minder tief eingreifender Saͤgen,

in jeder beliebigen Laͤnge, und in der moͤglichst

kuͤrzesten Zeit zu saͤgen, in kleine Stuͤke zu spalten,

und an den Aufbewahrungsort, oder auf die außerhalb des Gebaͤudes

stehenden Wagen zu bringen ist. A. d. R.

Tafeln