| Titel: | Ueber den Ausfluß luftförmiger Flüßigkeiten in die atmosphärische Luft, und über die vereinigte Wirkung des Stoßes und des atmosphärischen Drukes. Von Hrn. Hachette. |

| Fundstelle: | Band 25, Jahrgang 1827, Nr. LXXVIII., S. 265 |

| Download: | XML |

LXXVIII.

Ueber den Ausfluß luftfoͤrmiger

Fluͤßigkeiten in die atmosphaͤrische Luft, und uͤber die vereinigte

Wirkung des Stoßes und des atmosphaͤrischen Drukes. Von Hrn. Hachette.

Aus den Annales de Chimie et de Physique. April. 1827.

S. 34.

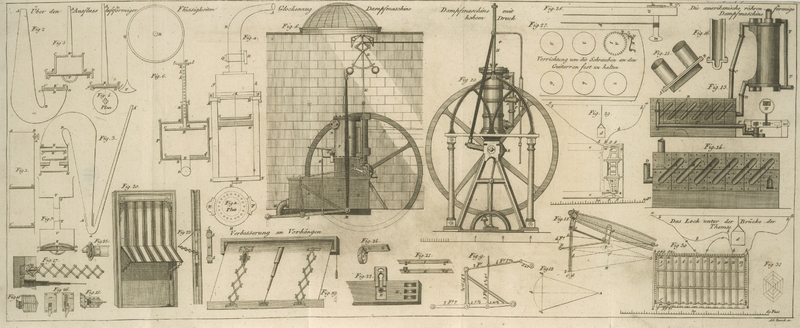

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Hachette, uͤber den Ausfluß luftfoͤrmiger

Fluͤßigkeiten in die atmosphaͤrische Luft.

Der Ausfluß luftfoͤrmiger Fluͤßigkeiten in die

atmosphaͤrische Luft hat neuerlich Erscheinungen dargebothen, die die

Aufmerksamkeit der PhysikerUnd gewiß auch der Techniker. A. d. Ueb. verdienen. Ich erinnere hier nur an eine sonderbare Bemerkung der HHrn. Gay-Lussac und Welter, die sie

am 29. April 1822 dem Institute mittheilten, und in den Annales de Physique, T. XIX. p. 436. bekannt

machten. Sie fuͤhren die interessante Thatsache an: „daß die Luft,

die aus einem Gefaͤße entweicht, wenn man durch eine Oeffnung unter was

immer fuͤr einem Druke einblaͤst, ihre Temperatur nicht

veraͤndert, obschon sie sich bei dem Austritte aus dem Gefaͤße

ausdehnt.“ Hieraus erklaͤrten sie zwei andere bekannte

Erscheinungen an den Gruben zu Schemnitz in Ungarn, und zu Chaillot bei Paris. Das

Blasen der Saͤulen-Maschine zu Schemnitz erzeugt eine Kaͤlte, die das

Wasser selbst im Sommer frieren macht; waͤhrend das Blasen des

Luftbehaͤlters der Dampfmaschine zu Chaillot unter einem bestaͤndigen

Druke von 2 1/2, Atmosphaͤre auch das empfindlichste Thermometer

waͤhrend dieser Jahreszeit kaum schwanken macht.

Diese noch wenig bekannte Erklaͤrung koͤnnte vielleicht bestritten

werden, wenn sie nicht durch den Versuch uͤber das kuͤnstliche Frieren

des Wassers bestaͤtiget wuͤrde, welches durch einen Luftstrom

verdichteter Luft bewirkt wird, und welches ich hier erklaͤren will. Es sey,

A, B, C', D', (Fig. 1.) ein cylindrisches

Gefaͤß, in welchem sich ein Staͤmpel, C,

D, bewegt, und

woran ein Hahn, E, angebracht ist, den man nach Belieben

oͤffnen und schließen kann. Ich nehme an, daß der Theil, A, B, C, D, dieses Gefaͤßes

atmosphaͤrische Luft enthaͤlt, die mehr oder weniger als die

aͤußere atmosphaͤrische Luft zusammengedruͤkt ist. Es sey der

Hahn, E, geschlossen, und alle Verbindung zwischen der

inneren Luft in, A, B, C, D, und der aͤußeren

Luft abgesperrt, und der Staͤmpel senke sich von, C,

D, nach, C', D', Es wird dann die innere Luft

sich verduͤnnen, und diese Verduͤnnung wird eine desto niedrigere

Temperatur hervorbringen, je groͤßer sie ist. Sezen wir nun, der

Staͤmpel stehe in C, D, fest, und, A, B, C, D, sey ein ganz oder theilweise mit

verdichteter atmosphaͤrischer Luft gefuͤlltes Gefaͤß, welche,

wodurch immer, auf denselben Grad von Druk erhalten wird. Unter dieser Voraussezung

wird, wenn man den Hahn, E, oͤffnet, die Luft bei

E, mit einer bestaͤndigen Kraft hinausblasen,

und das Thermometer, dessen Kugel man bei E, anbringt,

wird keine bedeutende Veraͤnderung der Temperatur zeigen.

Unter der ersten Voraussezung verduͤnnt sich das ganze Volumen der in dem

Gefaͤße enthaltenen Luft, und es hat Verminderung der Temperatur Statt; unter

der zweiten Voraussezung ist es bloß derjenige Theil der Luft, welcher aus dem

Gefaͤße tritt, der sich verduͤnnt, und die Temperatur dieser

austretenden Luft veraͤndert sich nicht merklich. Dieß sind die von den HHrn.

Gay-Lussac und Welter

beobachteten Erscheinungen. Wir wollen jezt untersuchen, was bei dem Versuche, den

man jaͤhrlich in allen Vorlesungen uͤber Physik wiederholt, um das

kuͤnstliche Gefrieren des Wassers zu zeigen. Statt hat. Man fuͤllt den

Recipienten einer sogenannten Drukpumpe mit einer bis auf mehrere

Atmosphaͤren zusammengedruͤkten Luft. Dieser Recipient hat an seinem

oberen Ende ein Haarroͤhrchen, durch welches die Luft in dem Recipienten

entweichen kann. Diesem Luftstrome biethet man eine glaͤserne Kugel dar, wie

jene an einer Thermometer-Roͤhre, und bald werden sich auf der

Oberflaͤche derselben kleine, dem freien Auge kaum sichtbare, Krystalle

bilden. Obschon die Zeit, waͤhrend welcher diese Krystalle sich bilden, sehr

kurz ist, kann und muß man sie doch im Gedanken in mehrere Perioden theilen. In der

ersten Periode verduͤnnt sich die zusammengepreßte Luft in dem ganzen

Recipienten, und kuͤhlt sich ab; in den folgenden Perioden geht die, immer mehr und mehr

verduͤnnte Luft in eine sehr niedrige Temperatur uͤber, und in der

lezten Periode endlich erreicht sie das Maximum der Kaͤlte. Aus dieser

Beobachtung erhellt, daß die kleinen Krystalle, die man auf der Glaskugel entstehen

sieht, nicht durch Erkuͤhlung der Luft außer dem Recipienten der Drukpumpe,

sondern von Erniedrigung der Temperatur der Luft innerhalb desselben

abhaͤngt. Diese Abkuͤhlung geschieht aber nicht ploͤzlich; sie

nimmt durch die Verduͤnnung der Luft in dem Recipienten zu. Diese Luft

behaͤlt, obschon sie einer langsam fortschreitenden Verduͤnnung in dem

ganzen inneren Raume des Recipienten ausgesezt ist, immer eine groͤßere

Elasticitaͤt, als die aͤußere atmosphaͤrische Luft; sie

faͤhrt auf die Glaskugel, und kuͤhlt sie ab. Ein Umstand, welcher

beweiset, daß diese Abkuͤhlung der Kugel wirklich Statt hat, ist der, daß die

Atmosphaͤre, welche die Kugel umgibt, eine duͤnne Schichte Wassers auf

derselben absezt, aus welcher diese kleinen Krystalle sich bilden, die durch den

Strom der schon in dem Recipienten kalt gewordenen Luft erzeugt werden.

Im Julius 1826 hat Hr. Daubuisson, Ingenieur en chef am Corps royal des Mines Versuche uͤber das

Ausstroͤmen zusammengedruͤkter, und in einem Gasometer

eingeschlossener Luft in die Atmosphaͤre bekannt gemacht. Er fand, daß die

Menge Luft, die durch eine Oeffnung in einer duͤnnen Wand unter einem

bestimmten Druke ausstroͤmt, sich zu der Menge Luft, die unter demselben

Druke aus einem walzenfoͤrmigen, oder kegelfoͤrmigen Ansaze von

gleichem Durchmesser mit der Oeffnung in der duͤnnen Wand ausstroͤmt,

wie 1000 : 1427 verhaͤlt.

Indem ich im Bulletin de la Société

philomatique, September 1826, hieruͤber Bericht erstattete, bemerkte

ich, daß Hr. Daubuisson die Luft nicht durch die bekannte

Venturische Roͤhre ausstroͤmen ließ, die nichts anderes, als eine

gewoͤhnliche, aber umgekehrte, Blasebalg-Roͤhre ist, wo die weitere

Oeffnung die aͤußere Endoͤffnung bildet. Da die Luft ausdehnbar ist,

so wuͤrde sie diesen Ansaz ausfuͤllen, und der Versuch wuͤrde

die Vermehrung des Ausflußes, die durch die mittelst des engeren Durchschnittes des

Ansazes beschleunigte Geschwindigkeit entstanden ist, gezeigt haben.

Im Oktober 1826 besuchten die HHrn. Thenard und Clément die Eisenhuͤtten zu Fourchambault

(Départ. de la Nièvre), und

sahen vor ihren Augen von einem Arbeiter folgenden Versuch anstellen. Der Arbeiter

hielt ein Brett von weichem Holze vor den Wind eines Blasebalges, der von einer

Dampfmaschine getrieben wurde. Auf eine gewisse Weite von der Muͤndung der

Roͤhre des Blasebalges gehalten, wurde es von dem Winde mit Gewalt

zuruͤkgestoßen; wenn man es aber der Flaͤche dieser Muͤndung

nahe brachte, wurde es auf diese Flaͤche hingezogen, und die Abstoßung schien

sich in Anziehung verwandelt zu haben. Diese Wirkung hat nur dann Statt, wenn das

Ende der Roͤhre des Blasebalges in einer Bekleidung stekt, und mit derselben

sich in einer und derselben Ebene endet.

Hr. Clément hat zuerst eingesehen, daß die

atmosphaͤrische Luft in diesem Falle auf das Brett, wie auf die

aͤußeren Waͤnde eines kegelfoͤrmigen Ansazes wirkt, aus welchem

man Wasser ausstießen laͤßt. Dieser Gelehrte zeigte bei seiner

Ruͤkkehr nach Paris an einem Dampfkessel, der ihm zu Gebothe stand, daß der

Wasserdampf bei einem Druke von 2 bis 3 Atmosphaͤren eine aͤhnliche

Wirkung, wie der Wind an einem großen Blasebalge einer Eisenhuͤtte

hervorbringt. Er brachte an dem Kessel eine senkrechte walzenfoͤrmige

Roͤhre an, die sich in eine kreisfoͤrmige Platte von ungefaͤhr

Einem Decimeter im Durchmesser endete, und in der Mitte eine kreisfoͤrmige

Oeffnung von kleinerem Durchmesser haͤtte. Wenn der Dampf bei dieser Oeffnung

ausstroͤmt, und man dieser Platte eine kreisfoͤrmige Scheibe von

gleichem Durchmesser naͤhert, so wird man sehen, daß diese Scheibe gegen die

Platte hingezogen wird, und daran haͤngen bleibt, wie wenn sie von einer

Kraft angezogen wuͤrde, die der Schwerkraft entgegen wirkte. Mehr oder minder

hervorragende Spizen auf den Oberflaͤchen der Scheibe und der Platte, die

gegen einander zu stehen kommen, bestimmten den Abstand dieser Flaͤchen. Hr.

Clément hat hieruͤber eine Abhandlung

an der Académie royale des Sciences am 6. Dec.

1826 vorgelesen, die der Pruͤfung der Commissaͤre unterzogen

wurde.

Am 11. April 1827 habe ich den Haupt-Versuch des Hrn. Clement bei der Sizung der Socièté de

l'Encouragement wiederholt, und mich bloß eines Stuben-Blasebalges mit

doppeltem Winde hierzu bedient, dessen Roͤhre sich mit einer Kupferplatte

endet. Ich habe, an demselben Tage, bemerkt, daß das Anhaͤngen einer Scheibe

an der Platte nicht wesentlich von der Ausdehnbarkeit der Luft des Blasebalges

abhaͤngt, und daß ich aͤhnliche Wirkungen, wie jene, die Hr. Clément beobachtete, dadurch erhielt, daß ich

Wasser zwischen zwei einander sehr nahe gebrachte Scheiben brachte, deren

Kruͤmmungen ich wechseln ließ.

Bei der Sizung der Société philomatique,

vom 13. April 1827, zeigte ich eine gebogene Roͤhre vor, mittelst welcher

man, wenn man in dieselbe blaͤst, bloß mit dem Munde, alle Erscheinungen des

Blasebalges zu Fourchambault und der Dampfmaschine des Hrn. Clément hervorbringen kann.

Wenn man uͤber diese Erscheinungen nachdenkt, so entsteht die Aufgabe: den

Druk auf jeden Punct der aͤußeren und inneren Oberflaͤche eines

Gefaͤßes zu bestimmen, welches mit einer tropfbaren oder gasfoͤrmigen

Fluͤßigkeit gefuͤllt ist, unter der Voraussezung, daß dieses

Gefaͤß sich in die atmosphaͤrische Luft entleert 1) durch eine

Oeffnung in einer duͤnnen Wand; 2) durch einen Ansaz; 3) durch einen

Guͤrtel zwischen zwei einander sehr stark genaͤherten Flaͤchen.

Um diese Aufgabe zu loͤsen, suchte ich die fruͤher angewendeten

Apparate zu vereinfachen, und stellte mehrere Versuche an, welche ich in folgenden,

in der von der Société philomatique am 28.

April gehaltenen Sizung mitgeteilten Notizen eroͤrterte.

Versuche uͤber den Ausfluß der Gasarten zwischen zwei

einander sehr nahe liegenden Oberflaͤchen.

Die von den Hrn. Thenard und Clément beobachtete Thatsache beruht vorzuͤglich auf der

vereinigten Wirkung des Stoßes der Luft gegen eine Platte, und des Drukes der

atmosphaͤrischen Luft auf dieselbe Platte. Alle Umstaͤnde dieser

Wirkung zeigen sich deutlich an einem sehr einfachen Instrumente, welches ich hier

beschreiben will, und welches in Fig. 2 und 3. in halbem Maßstabe

vorgestellt ist.

A, B, C, D, (Fig. 2.) ist eine

gekruͤmmte Roͤhre aus verzinntem Eisenbleche oder Glase, das sich in

eine kreisfoͤrmige Platte aus Eisenblech, C, D,

endet. In der Mitte dieser Platte befindet sich eine Oeffnung, E, von ungefaͤhr 3 bis 4 Millimeter im

Durchmesser. Drei oder vier kleine Streifen aus Eisenblech werden auf die

Raͤnder der Platte aufgeloͤthet, um derselben gegenuͤber eine

Scheibe festzuhalten, die gleichen Durchmesser mit der Platte haben muß,

uͤbrigens aber aus was immer fuͤr einem Stoffe bestehen kann.

Das Instrument laͤßt sich endlich auch noch auf eine einfache Platte aus

verzinntem Eisenbleche reduciren, C, D, in deren

Mittelpunkte sich eine kleine Oeffnung befindet, die von der geraden Roͤhre,

A, E, bedekt wird, die an der Platte

angeloͤthet ist. Man kann selbst statt einer Platte aus Eisenblech oder

Metall uͤberhaupt, einen Korkstoͤpsel oder eine Scheibe aus einem

groͤßeren Stuͤke Kork nehmen.

Versuch.

Die gebogene Roͤhre, (Fig. 2.) wird in eine

solche Lage gebracht, daß die Platte, C, D, beinahe

horizontal liegt. Auf diese Platte kommt eine Scheibe, D',

E', aus was immer fuͤr einem Materiale, biegsam oder nicht biegsam.

Man blaͤst bei A, so stark man nur immer zu

blasen vermag, und die Scheibe wird, wenn sie auch noch so leicht ist, sich nicht

von der Platte heben.

Wenn man die Roͤhre, wie in Fig. 3. umkehrt, und bei

A, eine zweite Roͤhre, A'a, anfuͤgt, die durch Reibung an dem Ende, A, der Roͤhre, A, B, festhaͤlt,

und man blaͤst bei A', so tritt die eingeblasene

Luft bei der Muͤndung, E, aus, und theilt sich

der Atmosphaͤre durch den walzenfoͤrmigen Guͤrtel mit, der sich

zwischen den Raͤndern der Platte, C, D, und der

Scheibe, C', D', befindet. Die Scheibe, C', D', wird nicht nur nicht fallen, sondern an die

Platte, C, D, mit einer Kraft angedruͤkt werden,

die weit groͤßer ist, als zum Aufwiegen der Schwere derselben nothwendig

waͤre.

Die Blechstreifen, die auf den Rand der Platte, C, D,

aufgeloͤthet sind (Fig. 3.), stoßen an einen

Ring, G, H. Ein Untersaz, G',

H', aus Kork, oder aus irgend einer anderen Masse schiebt sich, und

haͤlt sich durch Reibung zwischen den Streifen. Auf ihm liegt eine Scheibe

von Papier oder Pappendekel, C'', D'', in beliebiger

Entfernung von der Platte, C, D. Wenn diese Entfernung

gehoͤrig bemessen wurde, und man blaͤst bei A', so wird man sehen, daß die Scheibe, C'',

D'', sich der Platte, C, D, naͤhert, und

die Lage, C', D', sehr nahe bei C, D, annehmen wird.

Eben dieß wird auch bei der Scheibe, C', D', (Fig. 4.) Statt

haben, wenn man an dem Ende, A, der Roͤhre, A, E, blaͤst, und diese beinahe senkrecht

haͤlt.

Wenn die Scheibe, C', D' biegsam und etwas elastisch ist, und man bei A, blaͤst, Fig. 2 und 4., oder bei A', Figur 3., so entsteht ein

Geraͤusch, das von abwechselndem Klopfen der Scheibe auf die Platte

entsteht.Als ich die Versuche des Hrn. Clemént

wiederholen, und statt eines Geblaͤses oder Dampfkessels einen bloßen

Stuben-Blasebalg oder eine gefaßte Roͤhre brauchen wollte, bediente

ich mich dieses Mittels, um Schwingungen an dem Papiere oder Pappendekel zu

erzeugen; ich habe aber durch diese unregelmaͤßigen Schwingungen, die

nur wenig symetrische Biegungen erzeugten, keinen deutlichen Ton

hervorbringen koͤnnen. Hr. Savart,

Conservator am physikalischen Cabinette des Collége de France, dessen neue Untersuchungen uͤber

Akustik den Gelehrten bekannt sind, erhielt regelmaͤßige

Toͤne, als er statt der papiernen Scheiben Metall-Scheiben nahm.

Dieser neue akustische Versuch war der Gegenstand einer Notiz, die Hr. Arago an der Académie royale des Sciences am 30. April 1827 vorlas: A.

d. O. u.Hr. Cagniard-Latour hat an einem von ihm

erfundenen Instrumente, das er Sirene nannte,

schon seit langer Zeit eine zusammengesezte Bewegung bemerkt, an die ihn der

Anblik meines Apparates erinnerte. Folgende Umstaͤnde veranlassen

diese Bewegung. Es sey, E, F, G, H, (Fig. a, im halben Maßstabe) die kupferne Scheibe

einer Sirene, die 24 cylindrische, schief gegen die Flaͤche der

Scheibe durchlaufende Loͤcher fuͤhrt, deren Achsen auf einem

Umdrehungs-Hyperboloide gereihet sind. Diese Scheibe ist unten an dem

Cylinder, g, h, angeschraubt, auf welchem eine

mit einem Hahne, Q, R, versehene Roͤhre,

A, B, C, aufgesezt ist. Ein Metall-Draht,

I, K, der senkrecht auf die Ebene dieser

Scheibe steht, und durch den Mittelpunct derselben lauft, ist an seinen

beiden Enden, I, und, K, befestigt. Er lauft durch den Mittelpunct einer zweiten Scheibe

aus Papier oder Pappendekel, G', H'. Eine

Scheibe aus Kork, G'', H'', die sich, zwischen

den Leisten, L, M, N, O, schiebt, und durch

Reibung zwischen denselben festhaͤlt, bestimmt den Abstand der

Platte, E, F, G, H, und der Scheibe, G', H'. Das Ende, K,

des Drahtes, I, K, wird von einer Steknadel

gehalten, die in der Querleiste, L, N, stekt,

die von den Leisten, L, M, und, N, O, gehalten wird. Nachdem Alles so

vorgerichtet wurde, blaͤst man bei A, in

die Roͤhre, A, B, C Die eingeblasene Luft

fuͤllt den Cylinder, g, h, und theilt

sich in kleine Stroͤme, die in die Atmosphaͤre

uͤbergehen. Die Scheibe, G', H', wird

schief von oben von jedem Strahle des Luftstromes getroffen. Dieser Stoß

macht, daß sie sich um den Draht, I, K, wie um

eine Achse dreht, und sucht sie von der Platte, E, F,

G, H, zu entfernen, uͤber die Stuͤze, G'', H'', hinaus. Die Lufttheilchen, die auf die

Scheibe stoßen, bewegen sich in der Ebene der Scheibe, nach der Richtung der

Tangenten eines und desselben Umfanges, und so wie die Scheibe sich dreht,

werden sie von einer Centrifugal-Kraft belebt, die sich der Luftmasse

mittheilt, welche zwischen der Scheibe und der Platte enthalten ist. Diese

Luftmasse wirkt, wenn sie in Bewegung gesezt wird, auf eine der

Flaͤchen der Papier-Scheibe, und aͤußert einen geringeren

mittleren Druk, als der Druk der Atmosphaͤre an der entgegengesezten

Seite ist. Da nun dieser lezte aͤußere Druk groͤßer, als der

entgegengesezte innere ist, so entsteht hieraus die sonderbare dynamische

Erscheinung, daß die Scheibe sich dreht, und waͤhrend des Drehens

sich hebt, und der Platte sich naͤhert, obschon sie ihrem Gewichte

nach und in Folge ihrer Schwere sich von dieser Platte entfernen sollte. A.

d. O.

Erklaͤrung des Versuches.

Die Luft wird von der Muͤndung, A, der

Roͤhre gegen die Oeffnung, E, der Platte, C, D, getrieben. Sie schlaͤgt auf den dieser

Oeffnung gegenuͤberstehenden Theil der Scheibe, und der mittlere Druk auf

diesen Theil der Scheibe ist groͤßer, als der Druk der

atmosphaͤrischen Luft. Die eingeblasene Luft nimmt die Stelle der Luft

zwischen der Platte und der ihr gegenuͤberstehenden Scheibe ein; sie bewegt

sich in diesem Zwischenraume mir einer Geschwindigkeit, die von den Raͤndern der

Oeffnung aus angefangen abnimmt. Die elastische Kraft dieser Luft nimmt zugleich so

ab, daß ihr mittlerer Druk zwischen der Platte und der inneren Flaͤche der

Scheibe geringer wird, als der Druk der atmosphaͤrischen Luft; und da dieser

lezte Druk sich auf die ganze aͤußere Flaͤche der Scheibe, C', D', aͤußert, so folgt diese Scheibe, die auf

zwei entgegengesezten Seiten von zwei entgegengesezten Kraͤften

gedruͤkt wird, der groͤßeren Kraft, woraus folgt, daß die Scheibe, C', D' gegen die Platte, C,

D, getrieben werden muß.Es sey, d, die Entfernung der Platte, C, D, (Fig. 2.) von der

Scheibe, C', D'.K, die Flaͤche der Platte oder der

Scheibe, die hier von gleichem Durchmesser angenommen werden.k, die Flaͤche der Oeffnung, durch welche

die Luft aus der Roͤhre in den Raum zwischen der Platte und der

Scheibe tritt.p, die Einheit des Drukes, welcher durch die

bei, A, (Fig. 2.) oder A', (Fig. 3.)

eingeblasene Luft auf den Theil, E, der Scheibe

entsteht, der der Oeffnung, E,

gegenuͤbersteht, und einen Theil der Flaͤche, k, bildet.

p', die Einheit des mittleren Drukes, welcher

durch die eingeblasene Luft auf den Theil der Scheibe entsteht, die die

Flaͤche, K – k, bildet.P, der Druk der Atmosphaͤre auf die

Einheit der Flaͤche; so wird die Scheibe, C',

D', die hier als unbiegsam angenommen wird, abgesehen von ihrer

Schwere, zwei verschiedenen Druken ausgesezt, wovon der eine aͤußere

= K, P, dieselbe der Platte, C, D, zu naͤhern trachtet; der andere ist

der innere, der sie von dieser Platte zu entfernen trachtet, und der

eigentlich aus zwei Druken besteht, die durch; k,

p, und durch (K – k) p' ausgedruͤkt sind. Wenn nun der

aͤußere Druk groͤßer ist, als der innere, so wird KP

>

kp +

p'(K + k), oder K (P – p') >

k (p –

p') – – – (1.)Alle Umstaͤnde der Bewegung der Luft in dem Raume zwischen der Platte

und Der Scheibe haͤngen von den Verhaͤltnissen der

Groͤßen, d, K, k, p, p', P, ab, die die

Ungleichheit (1) bilden. Dieses Verhaͤltniß mag nun wie immer

ausfallen, so muß dieser Ungleichheit (1) Genuͤge geleistet werden,

damit die Wirkung des Stoßes der Luft auf die gegenuͤberstehende

Scheibe durch den Druk der Atmosphaͤre geschwaͤcht wird.Wenn man sezt, daß die Flaͤche, k, der

Oeffnung im Verhaͤltnisse zur Flaͤche, K, der Scheibe sehr klein ist, und daß die luftfoͤrmige

Fluͤßigkeit, die durch die Oeffnung, E,

ausstroͤmt, viel mehr zusammengedruͤkt ist, als die

atmosphaͤrische Luft; so wird, unter dieser Voraussezung, der Druk,

p, viel groͤßer, und der Druk, p', viel kleiner seyn, als der Druk der

atmosphaͤrischen Luft, P. Die

Groͤße, k (p

– p'), als das zweite Glied der Ungleichheit (1) wird, durch

Reduction von, k, so klein werden, als man will.

Die Große, K (P –

p'), als erstes Glied, wird um so weniger klein werden, als p', im Verhaͤltnisse zu P, klein wird. Es ist also sehr leicht, der

Ungleichheit (1) zu genuͤgen. Die Schwierigkeit dabei wird aber

groͤßer, je mehr der Werth von k, sich

jenem von K, naͤhert, was

gewoͤhnlich bei den Klappen an den Dampfkesseln der Fall ist. Die

Ungleichheit (1) hat auch bei Fluͤßigkeiten Statt, die aus einem

Gefaͤße in einem Raume ausfließen, der zwischen zwei

gegenuͤberstehenden und zugleich sehr nahe an einander befindlichen

Flaͤchen sich befindet. A. d. O.

Es ist nicht nothwendig, daß die Scheibe, C', D', nahe an

der Oeffnung, E, der Roͤhre, A, E, sich befinde, um den Stoß der Luft durch den Druk der

Atmosphaͤre veraͤndern zu lassen.

Es sey, C'', D'', C, D, (Fig. 5.) ein Gefaͤß

in Form eines Cymbels, und bestehe aus einem hohlen Cylinder, C, D, G, F, und einem flachen Rande, der es umkraͤnzt, und dessen

Breite durch C'', F, oder G,

D'', ausgedruͤkt ist. Wenn man nun auf dem Boden, C, D, eine Roͤhre, A,

E, angebracht hat, die die Oeffnung, E, (von 3

Millimeter im Durchmesser) bedekt, und man bei A, gegen

eine Scheibe, C', D', in der Naͤhe des flachen Randes, C'', D'', blaͤst, so wird diese Scheibe gegen die

Oeffnung, E, getrieben.

Das Gefaͤß und die Roͤhre sind in Fig. 5. in halber

natuͤrlicher Groͤße dargestellt. Das Gewicht der Scheibe, welches noch

durch die bei P, angebrachten Koͤrper vermehrt

wird, betraͤgt ungefaͤhr 12 Gramm. Dieses Gewicht bemißt den Druk, der

durch gewoͤhnliches Einblasen bei A, oben an dem

oberen Ende, von A, E, entsteht.

Nachdem man oͤfters auf die Scheibe, C', D',

geblasen hat, wird diese Scheibe feucht, und man sieht darauf Furchen von Luftfaden,

die wie Halbmesser aus dem Mittelpunkte eines Kreises auslaufen, und sich in einem

kleinen Umfange enden, der beinahe von gleichem Durchmesser mit der Oeffnung, E, ist.

Die Scheibe, C', D', hat 54 Millimeter im Durchmesser;

der Druk der atmosphaͤrischen Luft auf diese Scheibe ist demnach einem

Gewichte von 23 Kilogrammen gleich. Hieraus folgt, daß, bei diesem Versuche, der

Druk der eingeblasenen Luft auf die innere Flaͤche der Scheibe, und der Druk

der Atmosphaͤre auf die aͤußere Flaͤche derselben Scheibe nur

um ein halbes Tausendel des lezteren ungefaͤhr von einander abweichen.

Wenn man die Kruͤmmungen der Platte und der Scheibe, zwischen welchen die

eingeblasene Luft durch muß, ehe sie in die Atmosphaͤre tritt,

abaͤndert, so bemerkte ich, daß, bei gleichen Abstaͤnden der Scheibe

von der Platte der groͤßte Unterschied zwischen dem Druke auf die

gegenuͤberstehenden Seiten der Scheibe sich nicht so verhielt, wie wenn die

Flaͤchen an beiden vollkommen eben waren. Dieser Unterschied war noch

merklicher, wann die Luft zwischen sphaͤrischen Oberflaͤchen

ausfuhr.

Alle uͤbrigen Umstaͤnde gleich gesezt, aͤndert auch die Form der

Oeffnung der Platte die Phaͤnomene. Wenn diese Oeffnung ein Rechtek mit zwei

laͤngeren Seiten, oder ein Kreuz (Fig. 4. im Durchschnitte)

ist, so ist der Unterschied zwischen dem Druke auf die gegenuͤberstehenden

Seiten der Scheibe bedeutend vermindert. Folgende Versuche sollen zur Messung dieses

Drukes dienen fuͤr den Fall, daß die Platte und die Scheibe Kreise von

gleichen Durchmessern sind, und die Oeffnung auch ein Kreis ist.

Versuche uͤber die Bewegung der Luft zwischen zwei

flachen Flaͤchen.

Eine gebogene Roͤhre, B, B', (Fig. 6.) wurde an den Waͤnden des

Kastens eines Blasebalges einer Schmiede angebracht. Der Blasebalg wurde mittelst

des gewoͤhnlichen Hebels in Bewegung gesezt, und die Luft in dem Kasten auf

demselben Druke erhalten, der durch eine Wassersaͤule gemessen wurde, die

sich in einer Roͤhre mit doppelter Biegung befand, von welcher ein Ende an

dem Kasten des Blasebalges befestigt war. Die Luft wurde durch die rechtwinkeligen

Roͤhren, B, B, B', herbeigefuͤhrt, und

trat durch die Oeffnung, E, aus, die in dem Mittelpunkte

einer hoͤlzernen Scheibe, C, D, c, d, angebracht

war. Eine andere Scheibe, C', D', H', (Fig. 6.) fuͤhrte

eine Stange, oder einen Schweif, H', H, der durch eine

Buͤhne, G, G', lief, und sich in einer Scheide,

K, K', schob. Diese Stange, H, H', ist mit Loͤchern; h, h', h'',

versehen, die einen Zapfen aufnehmen, durch welchen die Entfernung der Scheiben, C, D, c, d, und, C', D', H',

regulirt wird, und welcher oben auf der Scheide, K, K',

ruht. Mehrere senkrechte Stuͤzen, C, G, D, G',

sind in den parallelen Scheiben, C, D, G, G',

vereint.

Die Hoͤhe der Wassersaͤule,

die den Druk der Luft indem Kasten des Blasebalges maß, war

8 Centim.

Der Durchmesser der Oeffnung, E, der Scheibe, C,

D.

22 Millim.

Die Flaͤche, oder der

Flaͤcheninhalt der Oeffnung, E,

380 □ Mill.

Der Durchmesser der Scheibe, C', D', oder, c,

d,

10 Centim.

Der Umfang der Scheibe, C', D',

314 Millim.

Entfernung der Scheiben, C, D, und, C',

D'.

Unterschiede des Drukes

auf die gegenuͤberstehendenFlaͤchen

der Scheibe, C', D'.

1

Millimeter

55 Gramme

3

–

45

–

6

–

31

–

13

–

0

–

Bei dieser Entfernung von 13 Millimeter wird der Druk der Luft des Blasebalges auf

die innere Flaͤche der Scheibe gleich dem Druke der Atmosphaͤre auf

die gegenuͤberstehende aͤußere. Bei dieser ersten Reihe von Versuchen

ward die Stange, H, H', durch eine Schnur, H, Q, P, gehalten, die uͤber eine Rolle lief, die sich um die

Achse, R, drehte. Man legte auf die Schale, P, soviel Gewicht, als noͤthig war die Reibung,

die Schwere der Scheibe, C', D', und der Stange, H, H', aufzuwiegen.

Bei Fortsezung dieser Versuche nahm man die Schnur, H, P,

Q, von der Stange, H, H', ab, und legte die

Gewichte auf den Hut, U', dieser Stange. Wenn die

Entfernung der Scheiben 13 Millimeter uͤbersteigt, ist der Stoß der Luft

groͤßer als der Druk der atmosphaͤrischen Luft, und die Scheibe wird

gehoben. Die Gewichte, die sie in den in der ersten Reihe angegebenen Entfernungen

erhielten, waren

15

Millimeter

35

Gramm.

19

–

22

–

Man sieht aus dieser Tabelle, daß, wenn die Entfernung der Scheibe von der Platte nur

Ein Millimeter betraͤgt, die Luft aus dem Blasebalge in die

Atmosphaͤre durch einen cylindrischen Guͤrtel von 314 □

Millimeter tritt, in dem der Umfang dieses Guͤrtels 314 Millimeter und seine

Hoͤhe 1 Millimeter betraͤgt.

Wenn die Entfernung 13 Millimeter betraͤgt, so betraͤgt die

Flaͤche des cylindrischen Guͤrtels 4082 Millimeter. Bei der ersten

Entfernung von Einem Millimeter ist der Ausstroͤmungs-Guͤrtel der

Oberflaͤche nach kleiner, als die Oeffnung; bei der zweiten Entfernung von 13

Millimeter ist sie 10 Mahl groͤßer. In einem Falle, wie in dem anderen, wird

die Wirkung des Stoßes der Luft des Blasebalges gegen die Scheibe durch den Druk der

atmosphaͤrischen Luft vermindert.

Bemerkungen.

Die Vereinigung des Stoßes der Luft und des Drukes der Atmosphaͤre hat nicht

bloß zwischen zwei flachen Oberflaͤchen Statt. Wenn die Platte flach ist, so

kann die Oberflaͤche der Scheibe etwas convex seyn. Eine zu große

Convexitaͤt wuͤrde jedoch die Scheibe von der Platte zu weit

entfernen; und wenn die Oberflaͤche der Scheibe concav waͤre, so

wuͤrde der Stoß der Luft auf diese Flaͤche nicht mehr durch den Druk

der atmosphaͤrischen Luft im Gleichgewichte gehalten werden.

Die an dem Ende der Roͤhre des Stuben-Blasebalges angeloͤthete

Metall-Platte, von welcher oben die Rede war, hat 125 Millimeter im Durchmesser. Ich

legte auf diese Platte eine Scheibe von geplaͤtteten Pappendekel, und leimte auf demselben nach

und nach mehrere Blaͤtter Papier auf, bis endlich so viele derselben darauf

kamen, daß sie, waͤhrend der Blasebalg im Gange blieb, mit dem Druke der

aͤußeren Atmosphaͤre im Gleichgewichte standen. Die Zahl dieser

Blaͤtter ward nach und nach ziemlich betraͤchtlich, als die Scheibe

endlich gegen die Platte hin etwas convex ward.

Diese Wirkung, die von veraͤnderter Kruͤmmung herruͤhrte, wurde

noch durch Erscheinungen bei dem Ausfluße des Wassers bestaͤtigt, wovon ich

in einem anderen Aufsaze sprechen werde.

Ueber die Bewegung der Luft zwischen einer

kreisfoͤrmigen Platte und einer Scheibe von gleichen Durchmesser auf

derselben, die aber biegsam und elastisch ist. Versuch. (Fig. 2.)

Man lege auf die Platte, C, D, (Fig. 2.) eine Scheibe, C', D', aus glattem und etwas duͤnnen Papiere.

Man befeuchte dieselbe mittelst eines Tropfen Wassers, den man mit der Fingerspize

in die Mitte desselben bringt. Man blase sanft bei A,

dem Ende der Roͤhre, A, B, C, D. Da das Papier an

dem benezten Theile etwas durchscheinend ist, so sieht man die Oeffnung, E, der Platte, und, waͤhrend man blaͤst,

blaͤht sich der benezte Theil von innen nach außen der Oeffnung, E, gegenuͤber auf, und behaͤlt diese

Kruͤmmung: der uͤbrige Theil der Scheibe knittert, und man

hoͤrt das Knittern und Zischen. Wenn man stark blaͤst, so wird der

Stoß der eingeblasenen Luft groͤßer, als der Druk der

atmosphaͤrischen, und die Papier-Scheibe stiegt davon. Wenn die

Papier-Scheibe groß ist, so zeigen diese Erscheinungen sich noch deutlicher. Ich

legte auf die Metall-Platte von 124 Millimeter Durchmesser, die am Ende der

Roͤhre des Stuben-Blasebalges aufgeloͤthet war, eine Scheibe von

Loͤschpapier, das etwas dik und befeuchtet war. Ich ließ den Blasebalg

spielen, und diese Papierscheibe blaͤhte sich, wie bei dem vorigen Versuche,

der Oeffnung gegenuͤber auf, druͤkte sich in einer gewissen Entfernung

von dieser Oeffnung ein, und loͤste sich von den Raͤndern der Platte

los, um die Luft durchzulassen. Durch das Eindruͤken stellte sich fuͤr

einen Augenblik eine Verbindung zwischen der Luft im Mittelpuncte und an den

Raͤndern der Platte her, und die Luft, deren Ausfluß unterbrochen wurde,

nimmt an Elasticitaͤtskraft zu und oͤffnet sich einen neuen Ausweg. Die

Eindruͤke und Biegungen des Papieres wiederholen sich, und dadurch entstehen

die unregelmaͤßigen Toͤne, die sich mit jenen der Metall-Platte

verbinden.

Ueber die Bewegung einer tropfbaren Fluͤßigkeit

zwischen zwei Oberflaͤchen, verglichen mit der Bewegung einer

gasfoͤrmigen Fluͤßigkeit zwischen eben denselben.

Die Bewegungen einer luftfoͤrmigen oder tropffoͤrmigen

Fluͤßigkeit, die hier verglichen werden, haben zwischen zwei Flaͤchen,

S, S', Statt, die so nahe an einander stehen, daß

die atmosphaͤrische Luft nicht zwischen dieselben eindringen kann. Wenn eine

luftfoͤrmige Fluͤßigkeit, die in einem Gefaͤße enthalten ist,

unter einem gegebenen Druke in diesem Raume eintritt, so fuͤllt sie denselben

in Folge ihrer Ausdehnbarkeit, und tritt in die Atmosphaͤre in einem

Guͤrtel, dessen Graͤnze die Raͤnder der beiden Flaͤchen,

S, S', sind, oder einer derselben allem ist. Da der

Umfang dieses Guͤrtels groͤßer, als jener der Muͤndung in der

Flaͤche, S, ist, durch welche die

Fluͤßigkeit aus dem Gefaͤße ausstroͤmt, in welchem sie

enthalten ist; so folgt, daß die Geschwindigkeit der Fluͤßigkeit von der

Oeffnung bis an die Raͤnder des Guͤrtels des Ausflußes in die

Atmosphaͤre abnimmt, und da die Fluͤßigkeit in ihrer Bewegung den Raum

zwischen dem Guͤrtel und der Oeffnung ganz ausfuͤllt, so verliert sie

einen bedeutenden Theil ihrer elastischen Kraft, die sie in dem Gefaͤße

haͤtte, so daß ihr mittlerer Druk gegen die Flaͤche, S', kleiner wird, als jener der atmosphaͤrischen

Luft. Die Ausdehnbarkeit der Fluͤßigkeit ist uͤbrigens kein

nothwendiges Element der Verschiedenheit der Druke auf die

gegenuͤberstehenden Seiten der Flaͤche, S'. Wenn man statt der luftfoͤrmigen Fluͤßigkeit eine tropfbare

nimmt, so vertritt das Anhaͤngen der tropfbaren Fluͤßigkeit an den

Waͤnden der Flaͤchen, S, S', die Stelle

der Ausdehnbarkeit. Da diese Flaͤchen einander hinlaͤnglich

genaͤhert sind, so tritt die atmosphaͤrische Luft nicht in den Raum

ein, der sie noch trennt; die tropfbare Fluͤßigkeit tritt aber an die Stelle

derselben ein, und fließt in die Atmosphaͤre aus. Die Geschwindigkeit nimmt

bei der tropfbaren Fluͤßigkeit, wie bei der luftfoͤrmigen, ab, von der

Oeffnung auf der Oberflaͤche, 8, bis zu den Raͤndern der

Oberflaͤche, S', und der mittlere Druk, den die

tropfbare Fluͤßigkeit innenwendig auf einer Seite der Oberflaͤche S' aͤußert, ist geringer, als der

atmosphaͤrische Druk auf der entgegengesezten Seite.

Versuch.

Ich verband zwei Gefaͤße, V, V', Fig. 7. mittelst einer

Roͤhre, T, T', von 3 Centimeter Durchmesser und

ungefaͤhr 5 Meter Laͤnge. Auf dem Boden des unteren Gefaͤßes,

V', ist eine Platte, C,

D, in deren Mittelpuncte sich eine kreisfoͤrmige Oeffnung, E, befindet. Waͤhrend das Wasser bei dieser

Oeffnung ausfloß, both man in verschiedenen Entfernungen von der Platte eine

Scheibe, C'D', mit einer Masse, P, beladen dar, die fuͤr jede Entfernung bemessen wurde, so daß das

ganze Gewicht im Gleichgewichte mit den verschiedenen Druken auf die

gegenuͤberstehenden Seiten der Scheibe war. Nach verschiedener

Abaͤnderung der Oberflaͤchen der Platte und der Scheibe fand ich, daß

der groͤßte Unterschied nicht mit den flachen Oberflaͤchen

correspondirte, und daß man eine Reihe von Versuchen anstellen mußte, um die Aufgabe

zu loͤsen: „Wenn eine tropfbare Fluͤßigkeit unter einem

gegebenen Druke zwischen zwei sehr nahe stehenden Flaͤchen ausfließt,

welchen Druk aͤußert diese Fluͤßigkeit auf jeden Punct der einen

und der anderen Flaͤche?“ Die Resultate hiervon in einem

anderen Aufsaze.

Tafeln