| Titel: | Beschreibung eines vollständigen Tuchmacherstuhls, nach neuester und zwekmäßigster Konstruction. Von den Fabriken-Commissions-Räthen Frank und May. |

| Fundstelle: | Band 27, Jahrgang 1828, Nr. I., S. 2 |

| Download: | XML |

I.

Beschreibung eines vollstaͤndigen

Tuchmacherstuhls, nach neuester und zwekmaͤßigster Konstruction. Von den

Fabriken-Commissions-Raͤthen Frank und May.

Aus den Abhandlungen der koͤnigl. preußischen

technischen Deputation fuͤr GewerbeDer Inhalt des ersten Theils dieses technischen Prachtwerkes, wovon wir der

Guͤte Sr. Exzellenz des Herrn Ministers

Freiherrn v. Schuckmann ein Exemplar

verdanken, enthaͤlt: I. Beitraͤge zur

Kenntniß des Dampfmaschinenwesens, von dem

Fabriken-Commissionsrathe Severin, und zwar I. Geschichte der Dampfmaschine, die in folgende

Unterabtheilungen zerfaͤllt: 1. Erste Versuche und Savarische

Maschinen. 2. Nawcomensche Maschinen. 3. Watt'sche Maschinen und

Veraͤnderungen derselben in England, in Frankreich und in

Deutschland. 4. Hochdrukmaschinen mit auf- und niedergehenden Kolben.

5. Maschinen mit 2 Cylindern zur doppelten Benuͤzung des Dampfes. 6.

Rotirende Maschinen. 7. Einige andere durch Feuer und Waͤrme in

Bewegung gesezte Maschinen. 8. Ueber die Kessel und Feuerungen der

Dampfmaschinen. 9. Anwendung der Dampfmaschinen aus die Bewegung der

Schiffe. II. Detaillirte Beschreibung einiger

Dampfmaschinen, ihrer Ausfuͤhrung und ihres Effectes. 1.

Eine Maschine von 16 Pferdekraft, bei dem Fabrikanten Hrn. Tappert in

Berlin. 2. Beschreibung der Dampfmaschine in der Kattundrukerei des Hrn.

Dannenberger in Berlin. 3. Beschreibung einer Dampfmaschine von dem

Mechanikus Hrn. Freund. 4. Beschreibung einer doppeltwirkenden Dampfmaschine

von Humphry Edwards in Paris, nach dem Woolff'schen Prinzip. 5. Ueber

Veraͤnderung der Richtung in der Bewegung einer Dampfmaschine.

6. Die beim Bergbaue aufgestellten Dampfmaschinen und verschiedene

Bauanstalten derselben in den Koͤnigl. Preussischen Staaten. III. Einige allgemeine Betrachtungen uͤber Dampf,

Dampfmaschinen und ihre Theile. 1. Ueber den Dampf. 2. Von den

Kesseln. 3. Von dem Cylinder, der Kraftberechnung und den einzelnen Theilen

einer Dampfmaschine. II. Beitraͤge zur

Tuchfabrikation. I. Beschreibung eines Tuchweberstuhls. Von den

Fabriken: Commissionsraͤthen Frank und May, den wir hier in einem um ein Viertheil

verkleinerten Maßstabe in Abbildung mittheilen. II. Beschreibung einer

Rauhmaschine. Von dem Fabriken-Commissionsrath Frank. III. Beschreibung einer Scheermaschine. Von dem Geheimen

Ober-Finanzrath Beuth. III. Beschreibung

einer Maschine fuͤr Kupferstecher. Von dem

Fabriken-Commissionsrath Severin.

Demselben sind beigegeben 13 große Kupfertafeln und 29 in groß Folioformat,

und zwar in einer so vollendeten Ausfuͤhrung, daß sie wohl schwerlich

durch ein aͤhnliches Werk uͤbertroffen werden koͤnnen.

Wenige Exemplare wurden der Buchhandlung Dunker

und Humblot in Berlin zum Debuͤt

uͤbergeben, wovon das Exemplar 30 preuß. Thlr. kostet, ein Preis, der

mit dem großen Kunstwerthe dieses Prachtwerkes in einem sehr geringen

Verhaͤltnisse steht. Wo der Staat seiner Industrie mit solchen

Leitfaͤden an Handen geht, da muß sie auch den hoͤchsten

Gipfel ihrer Vervollkommnung erreichen. A. d. Red.. Erster Theil, Berlin 1826. S. 379.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Frank's und May's, Beschreibung eines vollstaͤndigen

Tuchmacherstuhls.

Wenn man die Werkstaͤtten der Weberei durchwandert, und

seine Aufmerksamkeit auf die Werkzeuge und Maschinen richtet, welche sich darin

vorfinden, so wird man bald gewahr, daß die Konstructionen und Dimensionen, nach

welchen dieselben erbauet sind, in der Regel sehr von einander abweichen.

Laͤßt man sich daruͤber mit den Webern in Unterredung ein, so vernimmt

man wohl, daß es sich auf dem einen Weberstuhl leichter und besser arbeiten lasse,

als auf dem andern; aber selten wird man einen Meister oder Gesellen finden, welcher

im Stande waͤre; den eigentlichen Grund hiervon anzugeben. Um dem

fehlerhaften Stuhle zu Huͤlfe zu kommen, wenden die Weber wohl mancherlei

Mittel an, die auch oft den Zwek erreichen wuͤrden, wenn sie nur

hinlaͤngliche Dauer und Festigkeit gewaͤhrten; wiewohl diese

Huͤlfsmittel gewoͤhnlich dem Auge des Besuchers wehe thun, wenn

derselbe an Ordnung und Regelmaͤßigkeit gewoͤhnt ist.

Jene Verschiedenheit in der Konstruction und dem Baue der Weberstuͤhle

gruͤndet sich auf mehrere Ursachen. Zunaͤchst faͤllt es der

Nachlaͤßigkeit unserer Tischler oder Zimmerleute zur Last, wenn die von ihnen

erbaueten Weberstuͤhle nicht von der guten Wirkung sind, als das dazu gegebene Muster. Bei

dem Ausmessen wird gewoͤhnlich auf einen Viertel- oder halben Zoll

nicht so genau geachtet. Die Bearbeitung und Zusammenstellung des neuen Stuhls

fuͤhrt wiederum auf Abweichungen, und so kommt es oft, daß der neu erbauete

Stuhl ganz andere Dimensionen als das dazu gegebene Muster enthaͤlt, was

jedoch der gewoͤhnliche Weber selten zu beurtheilen versteht, welcher die

Verschiedenheit nur erst findet, wenn ihm die Arbeit auf dem neuen Stuhl nicht so

leicht von der Hand gehet, als auf dem zum Muster gegebenen alten.

Eine andere Ursache, weßhalb die Weberstuͤhle in ihrem Baue so sehr

verschieden erscheinen, liegt auch darin, daß der Tischler oder Zimmermann

gewoͤhnlich nur einige Maße, selten aber eine vollstaͤndige Zeichnung,

von dem Stuhle zur Hand hat, welchen er zu erbauen beabsichtiget, und aus der er die

erforderlichen Dimensionen, nach der beabsichtigten Konstruction, jederzeit

entnehmen koͤnnte. Vieles wird dann nach Gutduͤnken angefertiget, und

der neue Stuhl ist am Ende ganz etwas anderes geworden, als was er der Bestellung

nach haͤtte werden muͤssen, wenn die Ausfuͤhrung mit

Genauigkeit geschehen waͤre.

Eine Hauptursache aber, daß so viele schlechte Weberstuͤhle erbauet, und in

den Werkstaͤtten aufgestellet werden, liegt oft in der Nachlaͤßigkeit

und dem Mangel an Einsicht von Seiten der Fabrikenunternehmer. Ihnen liegt in der

Regel sehr wenig daran, ob dem Lehrmeister oder Gesellen die Arbeit leicht oder

schwer von der Hand gehet, denn sie bezahlen ja nicht nach Zeit, sondern nach

Stuͤk. Der Weber mag also sehen, wie er mit dem schlechten Stuhle fertig

wird, und dieser hilft sich denn auch so gut er kann, und so weit er es versteht.

Wenn nur die Arbeit bei der Ablieferung annehmbar erscheint, was kuͤmmert es den

Unternehmer, wie sehr der Arbeiter sich hat quaͤlen muͤssen. Werden

neue Stuͤhle erbauet, so gibt man sie dem Mindestfordernden in Arbeit. Ja, es

haben sich sogar Faͤlle ereignet, daß Fabrikenunternehmer, welche auf Bildung

und Anerkennung ihrer Verdienste Anspruch nehmen, die ihnen auf Kosten des Staats

zugetheilten zwekmaͤßigen Weberstuͤhle nicht einmahl weiter haben

nachbauen lassen, weil die nach gewoͤhnlichen schlechten Konstructionen

angefertigten wohlfeiler herzustellen waren, und es zunaͤchst nicht zu ihrem

Nachtheil gereicht, wenn die Arbeit darauf schwer zu verrichten ist.

In allen mechanischen Dingen, wozu die Weberei zunaͤchst gehoͤrt, gibt

es aber zur Erreichung eines Zwekes nur eine beste Art, und, wenn diese einmahl

aufgefunden ist, so sollte jeder in seinem Fache dahin streben, sie fest zu halten,

und dafuͤr zu sorgen, daß sie nicht wieder verloren gehe. Es geziemt dem

gebildeten Menschen, und so auch Fabrikenunternehmer, sich nur der besten und

verstaͤndigsten Mittel zu bedienen, und jedes Mittel, welches dazu geeignet

ist, eine Arbeit zu erleichtern, nuͤzt nicht allein dem Arbeiter, welcher sie

verrichtet, sondern auch dem Unternehmer, fuͤr welchen sie verrichtet wird,

indem es die Kraͤfte des Arbeiters schont, und ihn dadurch ermuthiget, seinen

Fleiß auf die Hervorbringung vollkommen guter Arbeit zu verwenden.

Indessen gibt es auch noch Fabrikenunternehmer und Gewerbsmeister, welche bei dem

Baue der Weberstuͤhle gern die besten Muster zum Grunde legen, und auf deren

genaue Ausfuͤhrung halten wuͤrden, wenn sie nur damit bekannt waren.

Um diesen nun zu Huͤlfe zu kommen, und zugleich die Weberstuͤhle nach

ihrer verschiedenen Art in neuester und zwekmaͤßigster Konstruction

darzustellen, sollen leztere in einer Reihe von Zeichnungen und Beschreibungen in

den Abhandlungen mitgetheilt werden.

Es wird mit dem einfachsten der Weberstuͤhle, dem Tuchmacherstuhl, der Anfang

gemacht, welcher zugleich in neuer Zeit, bei Anwendung des Schnellschuͤzens,

die wichtigste Verbesserung erhalten hat, indem man ihn von dem

zweimaͤnnischen zum einmaͤnnischen Stuhle umgestaltete.

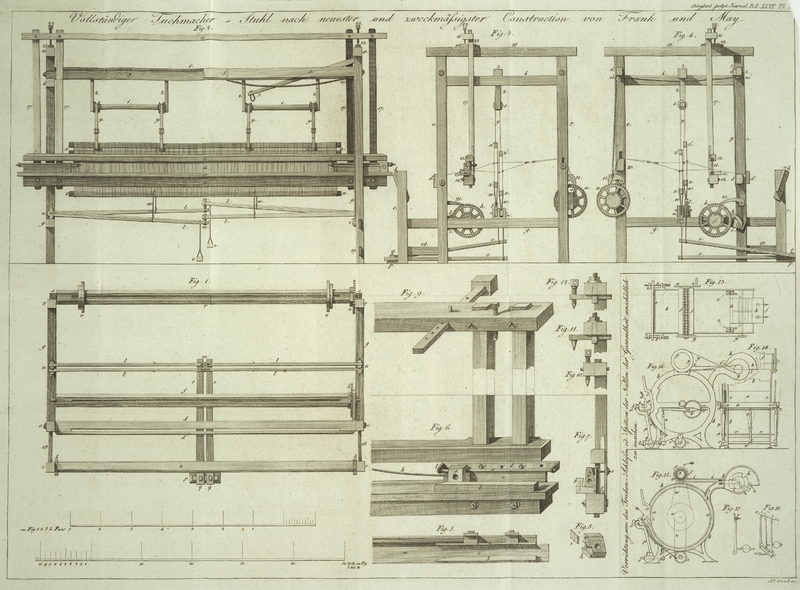

Tab. I. stellt den Stuhl in verschiedenen Ansichten dar, und zwar Fig. 1. im Grundrisse,

Fig. 2. in

der vorderen Ansicht, Fig. 3. in der

Seitenansicht, und Fig. 4. im Querprofile. Einerlei Gegenstaͤnde sind dabei mit

einerlei Buchstaben bezeichnet.

Im Grundrisse, Fig.

1., ist, a, die schraͤgliegende Sizbank

fuͤr den Arbeiter; sie ruhet auf den beiden Leisten, b, b, welche an den Pfosten, c, c, mit

Naͤgeln oder Holzschrauben befestigt sind. Der Brustbaum, d, ist durch Schraubenbolzen mit dem Pfosten, e, verbunden. Durch das angesezte Brustbrett, d', entstehet eine Spalte, durch welche das gewebte Tuch auf den Tuchbaum,

f, gelanget; dieser ruhet mit eisernen Zapfen in

Einschnitten der Riegel, g, g. – h, ist ein am Tuchbaume befestigtes gußeisernes

Sperrrad, und, i, ein durch den Zapfen des Tuchbaumes

gehaltener beweglicher Hebel, an welchem der Schiebezahn, k, Fig.

4. angebracht ist. Die 4 Querschemmel (contre

marches) J, J, J, J, welche bei, m, durch Gewinde Paarweise vereinigt sind, werden in den

Lagern, n, n, durch eiserne Stifte gehalten. Bei, m, sind die Querschemmel durch Schnuͤre mit den

Tritten, o, o, verbunden, welche auf dem am Fußboden

befestigten Lager, p, ruhen. Die schraͤg

eingestaͤmmten Loͤcher in den Fußtritten, durch welche die Zapfen, q, q, gehen, gestatten erstern die auf- und

niedergehende Bewegung. Der Garnbaum, r, hat eiserne

Zapfen an beiden Enden, und liegt mit denselben in den hoͤlzernen Lagern, s, s, die an den Pfosten, t,

t, angeschroben sind. An dem einen Ende des Garnbaumes ist das Sperrrad,

u, befestiget, welches dem vorhin erwaͤhnten

am Tuchbaume vollkommen gleich ist. v, v, sind

bewegliche hoͤlzerne Scheiben, die so weit auseinander gestellt werden, als

es die Breite der Kette erfordert; eiserne Stifte, welche durch die Scheiben gehen,

erhalten sie in der gegebenen Stellung. Der Garnbaum sowohl, als der Tuchbaum sind

mit Ruthen versehen, in welche die zur Befestigung dienenden Staͤbe gelegt

werden.

Die vordere Ansicht, Fig. 2., in welcher die Bank, der Brustbaum und der Tuchbaum, so wie auf

der linken Seite der Pfosten, e, zur deutlicheren

Darstellung der dahinter liegenden Theile weggelassen sind, bemerkt man die Lage der

Querschemmel, J, J, J, J, und der Fußtritte, o, o, in aufgezogener Stellung mit den Gewinden bei, m. Die Gewinde sind von der Art, daß der Bogen, welchen

die Schemmel bei ihrem Auf- und Niedergange machen, nicht schiebend oder

ziehend auf die Lager, n, n, wirken kann. Durch die

Schnuͤre, w, w, sind die Querschemmel mit den

untern Schaͤften, x, x, des Geschirres verbunden;

an den oberen Schaͤften, x', x', sind Riemen, y, y, y, y, vermittelst eingeschraubter Kloben, z, z, z, z, befestigt, welche uͤber die mit

eisernen Zapfen versehenen beweglichen Wellen, 1,1, gehen. Die Arme, 2, 2, 2, 2,

welche die Zapfen der Wellen aufnehmen, sind in dem Geschirrbaume, 3, eingezapft.

Der Geschirrbaum ruhet auf den Riegeln, 4, 4, und ist verschiebbar, um ihm die zum

Weben schikliche Lage leicht geben zu koͤnnen. 5, ist der vordere, und, 6,

der hintere Riegel, wodurch die beiden Seitenwaͤnde des Stuhls oberhalb

mittelst Schraubenbolzen, deren Muttern in das Holz eingelassen sind, verbunden

werden. Die beiden obern Kanten des vordem Riegels sind abgerundet, damit er als

Streichriegel, beim Aufziehen der Kette benuͤzt werden kann. An der hintern

Seite dieses Riegels ist ein doppelarmiger Hebel, 7, angebracht, welcher sich auf

dem Zapfen, 8, drehet: er dient dazu, mittelst der Schnur, 9, die an dem einen Ende

bei, 7', befestigt ist, und bis zum Hebel, i, gehet, das

Aufziehen des Tuchs zu bewirken, ohne daß der Arbeiter noͤthig hat, sich von

seinem Stande in der Mitte des Stuhls zu entfernen. Indem naͤmlich der Weber

mit der. linken Hand den Hebel bei, 7, niederdruͤkt; erhebt er sich bei, 7',

wodurch zugleich der Hebel, i, und mit ihm der

Schieberzahn, k, Fig. 4., der in das

Sperrrad, h, eingreift, gehoben werden, und die

Umdrehung des Tuchbaums hervorbringen, der Sperrhaken, 21, aber das

Zuruͤkgehen verhindert. Unter dem Riegel, 5, ist bei, 5, noch eine Schnur

befestigt, welche uͤber die Rolle, 10, gehet, und von da uͤber eine

zweite Rolle, 10', Fig. 4., nach dem Sperrhaken, 11, geleitet ist; sie hat den Zwek, daß der

Arbeiter, indem er die Schnur anziehet, und dadurch den Sperrhaken aufhebt, die

Kette nachlassen kann. 12, 13, 14, 15, 16 und 17, sind die Haupttheile der Lade,

welche auf dem Holme, 18, ruhet. Sie wird weiter unten mit ihren Triebwerken zum

Schnellen des Schuͤzens noch naͤher beschrieben werden. Aus der

Seitenansicht, Fig.

3., und dem Querprofile, Fig. 4. ergibt sich die

Lage und Verbindung der erwaͤhnten Theile nach denen damit

uͤbereinstimmenden Buchstaben und Ziffern. Die zu den Seitenwaͤnden

gehoͤrenden Stuͤke, als die Pfosten, c, e,

und, t, so wie die Riegel, g, 4, und, 19, und der Holm, 18, sind durch Verzapfungen fest mit einander

verbunden. Der Laͤnge nach sind die beiden Seitenwaͤnde oberhalb durch

die Riegel, 5, und, 6, wie schon bemerkt, vereinigt, unterhalb aber sind sie durch

den Brustbaum, d, und den Riegel, 20, verbunden. Dieser

Riegel hat neben dem Zwek, den Stuhl zusammen zu halten, noch den, daß er der Kette

zur Unterlage dient, vermittelst welcher sie hoch und niedrig gestellt werden kann,

zu welcher Absicht in die Pfosten, t, t,

verlaͤngerte Zapfenloͤcher gemacht sind. An der aͤußeren Kante

ist er stark abgerundet, damit die Kettfaͤden leicht uͤber ihn

hinweggleiten koͤnnen. Die Festhaltung dieses Riegels geschieht

uͤbrigens auch durch Schraubenbolzen mit eingelassenen Muttern.

Zur Lade, welche Fig.

2. in der vorderen, Fig. 3. in der

Seitenansicht, und Fig. 4. im Querprofile zu sehen ist, gehoͤrt der Ladenbaum, 12,

die Bahn, 13, das Riethblatt, 14, der Ladendekel, 15, der Holm, 16, und die vier

Arme, 17, 17, 17, 17. Leztere sind durch dicht schließende Zapfen mit dem Ladenbaum

und Holm verbunden, welche unterhalb durch eiserne Schraubenbolzen, und oberhalb

durch hoͤlzerne Naͤgel in den Zapfenloͤchern gehalten werden.

Die Bahn wird auf dem Ladenbaum festgeleimt. Der Ladendekel ist verschiebbar, um das Blatt einsezen zu

koͤnnen. Durch den Holm gehen die Schrauben, 22, 22, welche unten mit

verstaͤhlten Spizen versehen sind, mit welchen sie in eisernen Pfannen,

23,23, ruhen. Leztere enthalten mehrere Loͤcher, damit die Lade nach

Erforderniß vor- und ruͤkwaͤrts gestellt werden kann, so wie

durch die Schraube die Stellung nach der Hoͤhe bewirkt wird. Die Schraube,

welche Fig. 9

und 10. nach

groͤßerem Maßstabe gezeichnet ist, stehet absichtlich an der aͤußeren

Kante des Holms, um einen staͤrkeren Fall der Lade hervor zu bringen, der dem

Arbeiter das Einschlagen des Schußgarns erleichtert. Wuͤnscht man diesen Fall

durch noch weitere Vorruͤkung der Aufhaͤngepuncte zu vermehren, so

kann dieses dadurch geschehen, daß man die Schrauben durch ein verschiebbares Eisen

gehen laͤßt, wie Fig. 12. zeigt, wobei man

auch statt der Schraube eine einfache Spize, Fig. 11., anbringen kann,

welche leztere jedoch den Vortheil zum Hoch- und Niedrigstellen der Lade

nicht gewahrt. Der staͤrkere Fall der Lade kann uͤbrigens auch noch

dadurch bewirkt werden, daß man an den Holm horizontale verschiebbare Arme mit

Gewichten anbringt, wie Fig. 9. zeigt.

Zum Hin- und Hertreiben des Schuͤzens dient die an beiden Enden der

Lade angebrachte Vorrichtung, welche durch den Grundriß vom rechten Fluͤgel

der Lade, Fig.

5., durch die perspektivischen Ansichten, Fig. 6 und 8., und durch die

Profil-Zeichnung, Fig. 7. dargestellt ist.

Dabei ist, a, ein duͤnnes Brettchen, welches

hinter der Bahn liegt, und in die Arme der Lade eingelassen ist. Es ist

verschiebbar, damit es nach der jedesmahligen Laͤnge des Riethblatts gestellt

werden kann, an welches es dicht anstoßen muß. b, ist

eine auf der Bahn befestigte Leiste, welche dem Schieber, a, gegenuͤber stehet, und nach der Breite des zu webenden Tuchs

ihren Stand erhaͤlt. Sie ist an dem einem Ende abgerundet, damit der

Schuͤze ohne Anstoß in den Raum, c, gelangen

kann. Ueber dem Schieber, a, liegt die eiserne Schiene,

d, welche durch die Schraubenbolzen, e, e, an den Armen der Lade befestigt ist. Sie hat

mehrere Loͤcher, um sie nach der Breite des zu webenden Tuchs vor-

oder ruͤkwaͤrts stellen zu koͤnnen. An den umgebogenen Enden

der Schiene ist die runde eiserne Stange, f, befestigt,

welche gut geschliffen und polirt seyn muß, damit der Treiber, g, sich leicht auf derselben hin- und herschieben

lasse. Dieser Treiber haͤngt frei auf der Stange, f, wie Fig. 7. zeigt, und wird von zaͤhem und nicht zu schwerem Holz, als

Birken oder Ahorn, angefertigt. Fig. 8. gibt ein

deutliches Bild von seiner Gestalt, wobei, h, die nach

dem Schuͤzen zugekehrte Seite darstellt, an welcher der Einschnitt zu sehen

ist, in welchen ein Stuͤk starkes Sohlleder, i,

hineingeschoben wird. Er ist mit vier runden Loͤchern durchbohrt; durch das

oberste gehet die Stange, f, in dem darunter liegenden

kleinern wird die Schnur,

k, Fig. 6. befestigt: das in

dem Einschnitte angebrachte groͤßere Loch wird mit Filzscheiben, Kork, oder

mit einem anderen elastischen Koͤrper ausgefuͤllt. Das in der vorderen

Seite angebrachte Loch dient theils zur Verminderung des Gewichtes, theils dazu, den

zur Befestigung der Schnur, g, dienenden Knoten

aufzunehmen. Das Leder, i, so wie der dahinter liegende

Kork, vermindert den harten Schlag beim Auffangen und Fortschnellen des

Schuͤzens, auch muß zu diesem Zweke die Stange, f, an ihrem Ende bei, J, mit Tuch, Filz, oder Kork

umgeben werden.

Fig. 5. zeigt

uͤbrigens noch im Grundrisse die Lage der Bahn, m, auf dem darunter befindlichen Ladenbaum, so die die Ruthe, n, in welcher das Rieth stehet. Diese Ruthe ist nicht,

wie gewoͤhnlich, in den Ladenbaum hinein gearbeitet, sondern bildet sich

durch die vorstehende Bahn und durch die auf den Ladenbaum geleimte Leiste, o, welche den inneren Raum zwischen den Ladenarmen

einnimmt. Sie ist nach der aͤußern Seite abgerundet, wie Fig. 7. zeigt, um die

Reibung der uͤber ihr liegenden Kettfaͤden zu vermindern.

Der Schnellschuͤze selbst ist hier nicht abgebildet. Es wird davon in

Zusammenstellung mit allen uͤbrigen Arten von Schnellschuͤzen

besondere Zeichnung und Beschreibung erscheinen.

Tafeln