| Titel: | Verbesserung im Heben oder Treiben des Wassers, worauf Franz Halliday, Esqu., zu Ham, sich am 25. August 1826 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 27, Jahrgang 1828, Nr. VIII., S. 19 |

| Download: | XML |

VIII.

Verbesserung im Heben oder Treiben des Wassers,

worauf Franz Halliday,

Esqu., zu Ham, sich am 25.

August 1826 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent Inventions. Novbr. 1827.

S. 261.

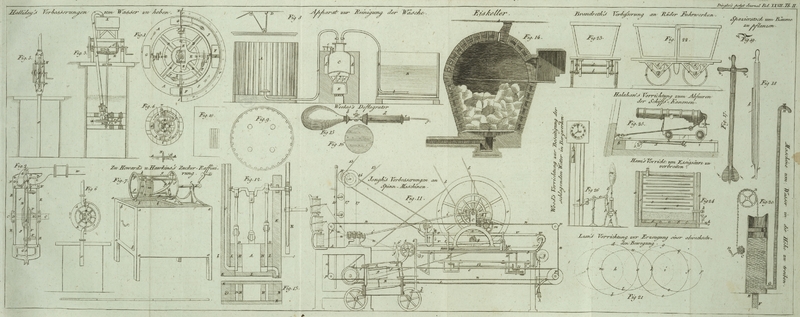

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Halliday's Verbesserung im Heben oder Treiben des

Wassers.

Diese Verbesserungen, Wasser zu heben oder zu treiben, lassen

sich vorzuͤglich an jenen Maschinen anwenden, die man drehbare hydraulische

Maschinen nennt, und mit welchen dann, wenn sie von Dampfmaschinen, Wind, Wasser

oder von Thieren oder Menschen getrieben werden, Wasser in ununterbrochenem Strome

durch die unmittelbare Einwirkung gewisser Theile gehoben oder getrieben wird,

welche sich innerhalb einer Kammer oder eines geschlossenen Gefaͤßes in einem

Kreise so bewegen, daß sie gegen das Wasser wirken, dasselbe aus der Kammer

austreiben, und durch die Roͤhren in die Hoͤhe heben.

Fig. 1. ist

ein Grundriß dieser sich drehenden Maschine, Fig. 2. ein Seitenaufriß.

A, A, ist ein sich drehendes, auf der Achse, C, befestigtes Rad. Diese Achse hat zwei Haͤlse

oder Zapfen, die in Lagern, D, D, liegen, und frei auf

denselben laufen. Ein Ende der Achse, C, laͤuft

uͤber das Lager, D, aus, und die Kraft, welche

die Maschine in Bewegung sezt, wird an diesem hervorstehenden Ende der Achse

angebracht, um das Rad, A, in ununterbrochener

kreisfoͤrmiger Bewegung umher zu drehen. Das Rad, A, hat in seinem Mittelpuncte einen Knopf, der auf der Achse, C, befestigt ist, und vier oder mehr Arme, B, B, die sich von diesem Knopfe aus bis zu dem breiten

kreisfoͤrmigen Rande, A, A, der an seinen beiden

gegenuͤberstehenden Flaͤchen genau flach abgedreht ist, und an seiner

Kante genau einen Kreis bildet, hin erstreken.

An dem kreisfoͤrmigen Rande, A, A, sind vier oder

mehrere Oeffnungen, F, F, F, F, angebracht, zur Aufnahme

von eben so vielen vierekigen oder laͤnglichen Fluͤgeln der

Staͤmpel, G, G, G, G, die genau in diese

Oeffnungen passen, so daß sie dieselben ausfuͤllen und genau sich in die

flachen Flaͤchen zu beiden Seiten des Randes so einlegen, als wenn gar keine

Oeffnungen in diesem Rande waͤren, und dieser aus Einem Stuͤke

bestuͤnde. Jeder dieser Staͤmpel, G, ist

in seiner Oeffnung, F, mittelst einer Spindel oder Achse

der Bewegung, g, die durch die Dike des Randes, A, und des Staͤmpels, G, in der Richtung nach dem Mittelpuncte der Achse, C, laͤuft, eingelassen.

Die Spindel fuͤr den Staͤmpel, G, ist so in

Stiefeln, welche sich in dem Rande, H, H, zu jeder Seite

der Oeffnung, F, (in welche der Staͤmpel, G, paßt) befinden, vorgerichtet, daß dieser

Staͤmpel sich mit der Spindel, g, als Achse der

Bewegung, zugleich drehen kann, so daß der Staͤmpel, g, mit seiner Flaͤche senkrecht oder unter rechten Winkeln auf die

Flaͤche des Randes, A, A, zu stehen kommt, in

welcher Lage dann der Staͤmpel zu jeder Seite des flachen

kreisfoͤrmigen Randes hervorsteht, so daß er seine flache Flaͤche dem

Wasser darbietet, auf welches er wirken soll. Derselbe Staͤmpel kann auch so

durch seine Spindel oder Achse, g, gedreht werden, daß

er, indem er einen Viertelkreis beschreibt, in seine vorige Lage und in seinen Plaz

in der Oeffnung, F, im Rande, A,

A, gelangt, diese ausfuͤllt, und dann mit der flachen Flaͤche

dieses Randes eine und dieselbe Ebene bildet, so daß er dem Wasser, welches gehoben

werden soll, gar keine Flaͤche oder gar keinen Widerstand darbietet. Die

Staͤmpel, G, wirken gegen das Wasser in einer

halbkreisfoͤrmigen Kammer, J, J, die einen Canal

bildet, der sich auf die Haͤlfte (oder daruͤber) des Randes, A, A, um diesen herum erstrekt und so gekruͤmmt

ist, daß er mit dem Kreise, den dieser bildet, correspondirt.

Die Staͤmpel, G, G, sind sehr genau in die

halbkreisfoͤrmige Kammer, J, J, eingepaßt, so,

daß sie den Querdurchschnitt derselben genau ausfuͤllen, so oft sie so

gedreht werden, daß sie mit ihren flachen Flaͤchen senkrecht auf die

Flaͤche des Rades, A, A, zu stehen kommen; d.h.

der aͤußere Rand oder der Umriß eines jeden Staͤmpels, G, ist genau eben so groß und von derselben Gestalt, wie

der Querdurchschnitt der Kammer, J, J, so daß er genau

in dieselbe paßt und eine bewegliche Scheidewand in derselben bildet. Diese

Scheidewand ist im Stande, gegen das Wasser zu wirken, mit welchem diese Kammer

ausgefuͤllt ist, so daß dasselbe von ihr aus dieser Kammer durch die

armfoͤrmige Drukroͤhre, L, L, welche mit

einem Ende der Kammer, J, in Verbindung steht,

ausgetrieben wird. Dieses Ende dieser Kammer wird von dem Dekel, N, geschlossen, welcher mittelst Schraubenbolzen an

einem hervorstehenden Rande am Ende der Kammer befestigt wird. Die Arme, L, L, der Drukroͤhre ragen aus dem Ende des

Dekels, N, hervor, und vereinigen sich mit einander, um

eine gemeinschaftliche Roͤhre zu bilden, an welche die aufsteigende

Drukroͤhre, w, x, angefuͤgt wird.

Die Kante des flachen kreisfoͤrmigen Randes des Rades, A, laͤuft zwischen den beiden Armen, L,

L, der Drukroͤhre, durch eine schmale Oeffnung in dem Enddekel, N, und der Rand, A,

fuͤllt diese Oeffnung so genau aus, daß das Wasser dadurch nicht durch kann,

und nicht anders aus

derselben entweichen kann, als durch die Arme, L, L,

obschon das Rad sich frei darin drehen kann; und wenn die verschiedenen

Staͤmpel, G, seitwaͤrts (nach ihrer Kante)

gedreht sind, so daß sie sich in die Oeffnungen, F, in

dem kreisfoͤrmigen Rande des Rades zuruͤkziehen, bieten sie kein

Hinderniß in der Bewegung oder in dem Durchgange des Rades durch diese schmale

Oeffnung in dem Dekel, N, der Kammer, J, dar.

Fig. 3. zeigt

die Art, wie diese Maschine im Grunde eines Brunnens oder Wasserbehaͤlters,

aus welchem das Wasser in eine daruͤber befindliche Cisterne, X, gehoben werden soll, angebracht wird, und Fig. 4. ist ein

mit Fig. 3.

correspondirender Grundriß. Die Maschine ist unter der Oberflaͤche des

Wassers in dem Brunnen angebracht. Das kreisfoͤrmige Rad, A, A, wird in eine horizontale Lage gebracht, so daß

seine Achse, C, senkrecht steht. Die

halbkreisfoͤrmige Kammer, J, J, hat Stangen, E, E, die quer durch dieselbe laufen, so daß sie einen

Rahmen bilden, welcher die Lager, D, D, traͤgt,

von welchem die Zapfen der senkrechten Achse getragen werden. Die

halbkreisfoͤrmige Kammer mit ihren Querstangen bildet den feststehenden Theil

der Maschine, und ist auf gehoͤriger hoͤlzerner Zimmerung im Grunde

des Brunnens wohl befestigt. Die Achse, C, welche durch

ein angefuͤgtes Laͤngenstuͤk derselben, r, verlaͤngert ist, welches bis oben an den Brunnen hinaufreicht,

fuͤhrt ein Rad, R, an dieser

Verlaͤngerung, welches von dem Triebstoke, S,

getrieben wird, der auf einer horizontalen Achse, s,

befestigt ist. Diese Achse kann von einem Manne gedreht werden, der eine Kurbel an

dem einen Ende derselben dreht: an dem anderen ist ein Flugrad angebracht, wodurch

die Bewegung gleichfoͤrmig gemacht wird. Das sich drehende Rad wird auf diese

Weise mit Kraft und in einer solchen Richtung getrieben, daß die Staͤmpel bei

dem offenen Ende der halbkreisfoͤrmigen Kammer hinein fahren, und bei dem

geschlossenen Ende derselben herauskommen. Wenn die Staͤmpel bei dem offenen

Ende der halbkreisfoͤrmigen Kammer hineinfahren, muͤssen sie unter

rechten Winkeln auf die Flaͤche des Rades stehen, so daß sie die

halbkreisfoͤrmige Kammer ausfuͤllen, und waͤhrend sie sich in

derselben der Laͤnge nach hinbewegen, das in derselben enthaltene Wasser vor

sich her treiben, welches dann durch die armfoͤrmige Roͤhre, L, L, in die aufsteigende Drukroͤhre, w, x, steigt, mittelst welcher es in die obere Cisterne,

X, gehoben wird.

Da das Rad immer ununterbrochen vorwaͤrts getrieben wird, so wird ein

ununterbrochener Wasserstrom durch dasselbe gehoben, indem, ehe ein Staͤmpel

die ganze Laͤnge der halbkreisfoͤrmigen Kammer durchlief und dieselbe

verließ, ein anderer nachfolgender Staͤmpel bei dem offenen Ende dieser

Kammer bereits eingetreten ist, und das Wasser wieder vor sich hertreibt. Nachdem jeder Staͤmpel

auf diese Weise beinahe durch die ganze Laͤnge der halbkreisfoͤrmigen

Kammer durchging, und nahe an das geschlossene Ende, N,

oder den Dekel derselben kam, wird jeder Staͤmpel nach seiner Kante in seine

Hoͤhlung in dem Rade, A, gedreht, damit er in

dieselbe Ebene mit der Flaͤche des Randes des Rades zu liegen kommt, und nach

seiner Kante durch die schmale Oeffnung in dem Enddekel, N, der halbkreisfoͤrmigen Kammer durchkann, ohne dem Wasser durch

dieselbe irgend einen Ausweg zu gestatten. Um die Staͤmpel in dem

gehoͤrigen Augenblike so nach ihrer Kante zu drehen, ist eine Walze oder ein

kleines Rad, das man in Fig. 1. sieht, innerhalb

der halbkreisfoͤrmigen Kammer in einer solchen Stellung angebracht, daß

dadurch der obere Theil eines jeden Staͤmpels gefangen wird, wenn dieser in

die Naͤhe des geschlossenen Endes der Kammer gelangt, und da der

Staͤmpel mit dem Rade in der kreisfoͤrmigen Bewegung desselben unter

dieser Walze umhergetrieben wird, wird er in die Flaͤche des Randes

hineingedreht oder hineingedruͤkt. Diese Walze ist auf einem feststehenden

Centralstifte aufgezogen, der von einem kleinen Boke getragen wird, welcher an dem

Enddekel, N, innerhalb desselben befestigt ist und

soweit in die Kammer hervorragt, daß die Staͤmpel von dieser Walze oder von

dem Rade aufgefangen und zu gehoͤriger Zeit dadurch seitwaͤrts gedreht

werden.

Die armfoͤrmige Roͤhre, L, welche aus dem

Dekel, N, der halbkreisfoͤrmigen Kammer

heraustritt, ist so angebracht, daß sie das Wasser aus dem unteren Theile dieser

Kammer unter der Flaͤche des Rades, A, durch

einen ihrer Arme leitet, waͤhrend der andere Arm das Wasser aus dem oberen

Theile der Kammer uͤber dieser Flaͤche des Rades fortfuͤhrt.

Der Theil, wo die beiden Arme sich in eine Roͤhre, w, vereinigen (so wie die beiden Roͤhren selbst), muß von

hinlaͤnglicher Weite seyn, um dem Wasser geraͤumigen Durchgang zu

lassen. In dieser Roͤhre ist eine Klappe angebracht, die bei, z, sich abwaͤrts schließt, so daß das Wasser

nicht zuruͤk kann, wenn die Maschine still steht. So lang die Maschine

hingegen arbeitet, ist die Klappe immer offen, und wirkt nicht, indem ununterbrochen

ein Strom Wassers durchzieht. Nachdem die Staͤmpel nach ihrer Kante durch die

schmale Oeffnung in dem Enddekel, N, der

halbkreisfoͤrmigen Kammer durchgegangen sind, muͤssen sie wieder so

gedreht werden, daß sie unter rechten Winkeln auf der Flaͤche des Rades, A, A, zu stehen kommen, und so vorbereitet werden, bei

dem offenen Ende der Kammer wieder einzutreten, und eine neue Menge Wassers vor sich

her zu treiben. Zu diesem Ende fuͤhrt die Achse, g, eines jeden Staͤmpels einen kurzen Hebel oder Griff, h, welcher auf dem aͤußersten Ende desselben

innerhalb des Randes des Rades, A, befestigt ist, und

jeder dieser Hebel, h, ist mit einer Walze oder mit einem kleinen Rade an

seinem Ende versehen, welche Walze sich gegen eine feststehende

Leitungs-Stange, P, P, (wenn das Rad gedreht

wird) anlegt.

Diese Leitungs-Stange, P, P, ist so

gekruͤmmt, daß sie concentrisch mit einem Kreisbogen ist, der um den

Mittelpunct oder die Achse der Bewegung, C, umschrieben

wird, so daß die Walzen der Hebel, h, h, wenn sie in

ihrer kreisfoͤrmigen Bewegung umhergefuͤhrt werden, sich an die

besagte gekruͤmmte Stange, P P, anlegen, welche

in der Naͤhe ihres Endes auch so nach außen gekruͤmmt ist, daß die

Walzen davon gedreht werden, und dadurch auch die Staͤmpel, G, in die gehoͤrige Lage kommen, um gegen das

Wasser wirken zu koͤnnen, ehe jeder in die halbkreisfoͤrmige Kammer,

J, J, eintritt; d.h. jeder Hebel, h, ist auf der Achse oder Spindel, g, in einer Querrichtung, oder unter rechten Winkeln auf

die Flaͤche des Staͤmpels selbst befestigt; folglich wird, wenn dieser

Staͤmpel nach der Kante gedreht wird, so daß er sich in die Flaͤche

des kreisfoͤrmigen Randes, A, A,

zuruͤkzieht, um aus der Kammer, J, J, durch den

Endedekel, N, auszutreten, die Richtung der

Laͤnge des Hebels, h, nach außen von der

Flaͤche des Rades, A, A, vorstehen, so daß sie

einen rechten Winkel mit der Flaͤche desselben bildet, und parallel auf die

Achse, C, ist. Der Hebel, h,

und die Walze desselben bleiben in diesem Zustande, bis der Staͤmpel die

Kammer, J, J, vollkommen verlassen hat. Ehe der

Staͤmpel aber in das offene Ende der Kammer, J,

J, zuruͤk tritt, faͤngt das gekruͤmmte Ende der

befestigten Leitungs-Stange, P, die Walze auf,

und da Walze und Hebel in ihrer kreisfoͤrmigen Bewegung mit dem Rade, A, A, vorwaͤrts gefuͤhrt werden, treibt

die Kruͤmmung von jenem Ende der besagten Leitungsstange, P, die Walze und den Hebel, h, seitwaͤrts, so daß sie den Staͤmpel um seine Achse, g, in einem Viertelkreise dreht, um den Staͤmpel,

C, senkrecht quer uͤber die Flaͤche

des Rades auf eine solche Weise zu stellen, daß dieser in das offene Ende der

halbkreisfoͤrmigen Kammer eintreten kann. Dieses offene Ende ist an seinem

aͤußeren Theile etwas erweitert, so daß die Muͤndung etwas

glokenfoͤrmig wird, damit der Staͤmpel leichter eintreten kann. Wenn

der Staͤmpel aber in der halbkreisfoͤrmigen Kammer etwas vorgedrungen

ist, fuͤllt der Rand des Staͤmpels genau den Querdurchschnitt der

halbkreisfoͤrmigen Kammer so aus, daß kein Wasser an den Kanten

durchkann.

Anmerkung.

Die Staͤmpel koͤnnen auch nach ihrer Kante in die Flaͤche des

Rades mittelst einer anderen befestigten Leitungs-Stange gebracht werden, die

der mit, P, P, bezeichneten aͤhnlich ist, statt

mittelst des obenerwaͤhnten Rades oder des angefuͤhrten Rades

innerhalb der kreisfoͤrmigen Kammer. In diesem Falle muß die Achse, g, eines jeden Staͤmpels, G, einen

anderen Hebel auf sich haben, der dem Hebel, h,

aͤhnlich, aber so befestigt ist, daß er in einer Querrichtung, oder unter

einem rechten Winkel darauf steht. Die Walzen an den Enden dieser Extra-Hebel

muͤssen auf der kreisfoͤrmigen Krummen der

Extra-Leitungs-Stange laufen, die an der entgegengesezten Seite des

Rades, A, befestigt seyn muß, d.h. auf der der Seite, an

welcher die zuerst erwaͤhnte Leitungsstange, P,

befestigt war, gegenuͤberstehenden Seite. Das Ende der besagten

Extraleitungs-Stange muß gekruͤmmt oder seitwaͤrts von der

Flaͤche des Kreises, welchen das Rad bei seiner Umdrehung beschreibt, gebogen

seyn, so daß das besagte gekruͤmmte Ende der Leitungs-Stange die Walze

des Extra-Hebels, h, zur gehoͤrigen Zeit

und auf eine solche Weise faͤngt, daß der Staͤmpel nach der Kante in

die Flaͤche des Rades gedreht wird, so oft der besagte Staͤmpel nahe

an das geschlossene Ende, N, der

halbkreisfoͤrmigen Kammer kommt, damit der Staͤmpel nach der Kante

durch die enge Oeffnung in dem Endedekel, N, durchlaufen

kann. Die Raͤder, R, und, S, welche die hydraulische Maschine in Bewegung sezen, sind sehr bequem,

wenn die Maschine durch die Hand in Bewegung gesezt wird, um das Wasser aus dem

Brunnen zu heben, oder in obere Stokwerke hinauszuschaffen, oder aus

Schiffsraͤumen aufzupumpen, und auch bei Feuer- und Gartensprizen.

Fuͤr groͤßere Wasserwerke und Fabriken kann diese Maschine durch Pferde

oder Ochsen an einem Gestaͤnge (einer Reihe von Hebeln, die an dem oberen

Ende der Achse angebracht ist, und dadurch eine kreisfoͤrmige Bewegung ohne

alles Raͤderwerk mittheilt) oder durch eine Dampfmaschine in Bewegung gesezt

werden, indem man die Hauptwelle derselben mit der Hauptachse dieser Maschine

entweder mittelst eines Zahnraͤder-Werkes oder auf eine andere Weise

in Verbindung sezt. Die halbkreisfoͤrmige Kammer, J,

J, besteht aus zwei Haͤlften oder aus zwei aͤhnlichen

Theilen, wovon der eine nach der Flaͤche in Fig. 1., und beide nach

der Kante oder Seite in Fig. 2. dargestellt sind.

Jede Haͤlfte hat einen flachen, an der convexen Kante derselben

Hervorstehenden Rand, r, mittelst dessen sie durch

Schraubenbolzen, welche durch beide Raͤnder, r,

laufen, zusammengehalten werden. Eine kreisfoͤrmige Vertiefung findet sich in

den Flaͤchen dieser hervorstehenden Raͤnder dort, wo sie sich mit

einander verbinden, so daß eine Art von Umschlag oder Furche innerhalb der

halbkreisfoͤrmigen Kammer, J, J, entsteht, die

von groͤßerem Durchmesser ist, als der innere Raum dieser Kammer, und zur

Aufnahme des aͤußersten Umfanges des Rades, A, A,

dient, oder jedes Theiles, der uͤber die Oeffnungen, F, F, hervorragt, in welchen die Staͤmpel eingeschlossen sind.

Diese kreisfoͤrmige Furche, Vertiefung oder Oeffnung ist genau so breit und

dik, als die Peripherie des Rades, A, A, so daß sie in

dieselbe paßt; und wenn diese Theile sich durch Reibung abnuͤzen, lassen die

flachen Oberflaͤchen der Raͤnder, wo sie an einander anliegen, sich

verduͤnnen, so daß die beiden Haͤlften einander naͤher kommen,

und wieder an die Peripherie des Rades anschließen. Die halbkreisfoͤrmige

Kammer, J, J, laͤuft um den halben Theil des

Rades, A, A; wenn man die beiden Haͤlften dieser

Kammern, J, J, verfertigt, so muͤssen beide

mittelst ihrer hervorstehenden Raͤnder, I, I,

verbunden werden, so daß sie einen ganzen kreisfoͤrmigen Canal bilden, dessen

innere Flaͤchen auf einer Drehebank vollkommen genau zugedrehet werden

muͤssen. Diese beiden von einander getrennten Theile werden dann

zusammengefuͤgt, ein Theil dem anderen gegenuͤber, um die

halbkreisfoͤrmige Kammer, J, J, zu bilden, und

werden dann innenwendig genau passen. Das kreisfoͤrmige Rad, A, A, hat einen kreisfoͤrmigen Rand, a, a, der zu beiden Seiten uͤber die flache

kreisfoͤrmige Flaͤche, A, A, emporsteht,

und diese hervorstehenden Raͤnder passen genau in den concaven Rand eines

jeden Segmentes der halbkreisfoͤrmigen Kammer, J,

J, so daß kein Wasser aus der halbkreisfoͤrmigen Kammer heraus kann.

In jeder Seite des Rades sind dort, wo der kreisfoͤrmige erhabene Rand

derselben eintritt, zwischen den beiden Haͤlften der

halbkreisfoͤrmigen Kammer, J, J, die Kanten der

Staͤmpel, G, G, sehr genau in das Innere der

halbkreisfoͤrmigen Kammer, J, J, eingepaßt,

ebenso auch in die Oeffnungen in dem kreisfoͤrmigen Rande, A, A; es koͤnnen auch Furchen um die Kanten der

Staͤmpel-Dike angebracht seyn, in welchen Leder, Hanf u. d. gl.

aufgenommen wird, fuͤr den Fall naͤmlich, wo es noͤthig ist,

die Gefuͤge vollkommen wasserdicht zu erhalten, und alle Entweichung des

Wassers zu hindern.

Fig. 5. und

6. zeigt

eine sich drehende hydraulische Maschine, um Wasser sowohl durch Aufsaugen, als

durch Druk in die Hoͤhe zu treiben. In diesem Falle haben beide Enden der

halbkreisfoͤrmigen Kammer, J, J, ihre Dekel, die

sie schließen, wie, N, und, n, zeigt, so daß diese Kammer kein offenes Ende hat, und der Rand des sich

drehenden Rades, A, A, laͤuft durch die enge

Oeffnung in den Dekeln, so genau in dieselbe passend, daß kein Wasser entweichen

kann. Die Staͤmpel muͤssen in jedem Falle nach der Kante in die

Flaͤche des Rades, gedreht seyn, damit sie durch diese Oeffnungen

durchkoͤnnen, und jeder Staͤmpel muß, so lang er außer der Kammer ist,

naͤmlich von der Zeit an, wo er aus dem geschlossenen Ende der Kammer, N, heraustritt, bis er wieder in dieselbe

zuruͤkgekehrt und in das andere Ende der Kammer eingetreten ist, nach der

Kante gerichtet bleiben. Sobald aber jeder Staͤmpel durch die enge Oeffnung

des geschlossenen Endes der Kammer durch und in dieselbe eingetreten ist, wird

dieser Staͤmpel mittelst des Hebels, h, und der

Leitungsstange, P, nach seiner Flaͤche so

gekehrt, daß er das Wasser vor sich her treibt, und nachdem er dieß gethan hat, und

nahe an das andere Ende

der Kammer gekommen ist, wird er wieder nach der Kante gedreht, um aus der

halbkreisfoͤrmigen Kammer mittelst der Walze oder auch mittelst der

erwaͤhnten Extraleitungs-Stange innerhalb derselben auf die

beschriebene Weise austreten zu koͤnnen. Die beiden Arme der

Saugroͤhre, x, sind mit jenem Ende des Dekels der

halbkreisfoͤrmigen Kammer verbunden, durch welches die Staͤmpel in

diese Kammer treten, und die beiden Arme der Drukpumpe sind mit dem anderen

Endedekel verbunden, durch welchen die Staͤmpel aus der Kammer laufen. Die

hydraulische Maschine in Fig. 5. und 6., die eine

Saugpumpe zum Aufziehen des Wassers hat, braucht nicht unter das Wasser getaucht zu

seyn, wie die Maschinen in 3 und 4, sondern kann in jede bequem zugaͤngige

Lage gebracht werden. Was die Groͤßen der hier gezeichneten Maschinen

betrifft, so ergeben sie sich aus dem Maßstabe; sie koͤnnen aber auch nach

Umstaͤnden abgeaͤndert werden, so wie das Materiale, aus welchem die

Maschine gebaut ist. Die Maschine kann, je nach ihrer Groͤße, 3, 4, 6

Staͤmpel, G, fuͤhren, und die Kammer, J, J, muß von solcher Groͤße seyn, oder einen

solchen Theil von dem Rade, A, A, umfassen, daß ein

Staͤmpel leicht in diese Kammern eintreten und darin laufen kann, ehe der

andere austritt, so daß immer einer der nachfolgenden Staͤmpel sich in einer

Lage befindet, das Wasser vor sich her zu treiben. Die Staͤmpel, G, koͤnnen kreisfoͤrmig, oval oder von

irgend einer anderen Form, vierekig oder laͤnglich seyn, vorausgesezt, daß

die Oeffnung, F, in dem kreisfoͤrmigen Rande, A, A, und der Querdurchschnitt der inneren Kammer die

dazu gehoͤrige Form hat.An welchem Werke ist diese Maschine im Gange? A. d. U.

Tafeln