| Titel: | Verbesserung an den Kunststühlen der Tuchweber, worauf Wilh. Hurst, Fabrikant, und Georg Bradley, Maschinen-Verfertiger, beide zu Leeds in Yorkshire, sich am 16. Julius 1825 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 27, Jahrgang 1828, Nr. XXIV., S. 81 |

| Download: | XML |

XXIV.

Verbesserung an den Kunststuͤhlen der

Tuchweber, worauf Wilh.

Hurst, Fabrikant, und Georg Bradley, Maschinen-Verfertiger,

beide zu Leeds in Yorkshire, sich am 16. Julius 1825 ein Patent ertheilen ließen.

Aus dem London Journal of Arts. October.

1827.

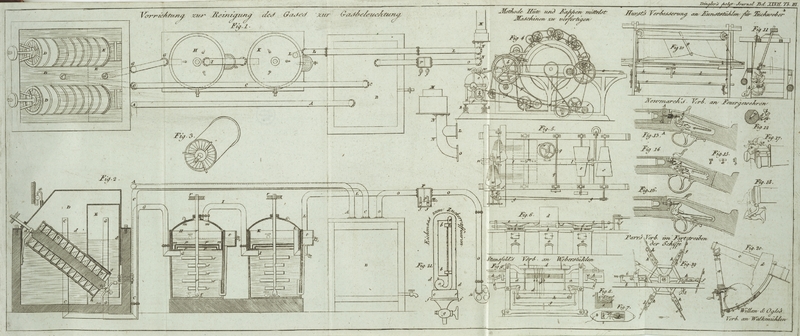

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

[Hurst und Bradley's, Verbesserung an den Kunststuͤhlen der

Tuchweber.]

In diesem Patente kommen zwei Dinge zu beachten: 1) der

Schlaghebel, durch welchen das Schiffchen hin und her geschnellt wird zwischen der

Kette; 2) ein sich drehendes Muschelrad, welches so vorgerichtet ist, daß die Lade

zwei schnelle Schlaͤge hinter einander auf den Eintrag macht, was an

Tuͤchern so sehr zu wuͤnschen ist.

Fig. 10. Tab.

III. zeigt diesen Kunststuhl von vorne. a, ist die

Hauptachse, welche von einer Dampfmaschine, oder auf irgend eine andere Weise, in

Umtrieb gesezt wird, und alle anderen Theile des Stuhles treibt. Fig. 11. ist ein

senkrechter Durchschnitt des Stuhles unter einem rechten Winkel mit Fig. 10. b, ist ein gekruͤmmter Hebel in der Naͤhe

des Endes des Stuhles, welcher sich auf einem Zapfen, c,

als um seinen Stuͤzpunct dreht. d, ist ein Arm an

der Hauptachse, a, welcher als Daͤumling wirkt,

und gegen den gekruͤmmten Hebel anschlaͤgt, so wie die Hauptachse sich

dreht. Die senkrechte Stange, e, ist an ihrem unteren

Ende mit diesem gekruͤmmten Hebel verbunden, und an ihrem oberen Ende an

einer Schnur befestigt, die uͤber die Rolle, f,

zu dem Schlaghebel, g, laͤuft.

Ein aͤhnlicher Apparat, wie dieser, wird auch an dem entgegengesezten Ende des

Stuhles angebracht, und die Schnur von dem Schlaghebel, die uͤber eine andere

Rolle laͤuft, ist an einer anderen senkrechten Stange, e, befestigt, wie diese unten an einem aͤhnlichen

gekruͤmmten Hebel.

Durch die Umdrehung der senkrechten „(horizontalen!)“ Achse, a, wird der Arm oder Daͤumling, d, umgetrieben, und schlaͤgt auf das obere Ende

des gekruͤmmten Hebels, b, der sich auf seinem

Stuͤzungs-Zapfen dreht, sein umgekehrtes Ende in die Hoͤhe

wirft, und einen daran befestigten Stift in einen Ausschnitt in dem Sperrkegel, h, treibt, so daß der gekruͤmmte Hebel in die

durch die Puncte angedeutete Lage kommt. Durch die weitere Umdrehung der Achse kommt

der Daͤumling, d, in Beruͤhrung mit dem

Ende des Sperrkegels, h, lezterer wird gehoben, und der Stift des gekruͤmmten

Hebels dann frei, so daß

dieser mit bedeutender Kraft niederfaͤllt, wozu das Gewicht, i, beitraͤgt, und im Fallen die Stange, e, niederzieht, die damit verbunden ist, welche die

Schnur zieht, und so den Schlaghebel, g, in rasche und

kraͤftige Bewegung sezt, wodurch das Schiffchen schnell durch die Kette

geworfen wird.

Ein correspondirender Daͤumling ist in entgegengesezter Richtung an dem

gegenuͤberstehenden Ende der Hauptachse angebracht, und wirkt auf

aͤhnliche Weise auf den gekruͤmmten Hebel, wodurch das Schiffchen

wieder zuruͤkgeschnellt wird.

Auf einem Nebenschafte, h, der durch eine Reihe von

Zahnraͤdern getrieben wird, ist ein anderes Muschelrad, l, dessen Form man in Fig. 11. sieht. Dieses

Muschelrad wirkt gegen eine Reibungs-Walze, m,

die an der unteren Seite der Lade, n, angebracht ist.

Beinahe der dritte Theil des Umfanges dieses Muschelrades ist ein concentrischer

Kreis, welcher, wenn er gegen die Reibungs-Walze unter der Lade wirkt,

dieselbe zuruͤk haͤlt, um Zeit fuͤr den Durchlauf des

Schiffchens zu gewinnen. Wie dieser kreisfoͤrmige Theil von der Walze frei

wird, faͤllt die Lade mit bedeutender Gewalt, und gibt den Schlag, wodurch

der Eintrag eingeschlagen wird. Unmittelbar darauf hebt der spizige Theil des

Muschelrades, so wie es sich, weiter umdreht, die Lade wieder, und laͤßt sie

geradezu fallen, so daß der Eintrag einen zweiten Schlag erhaͤlt, was bei der

Tuchweberei aͤußerst wichtig ist.

Tafeln