| Titel: | Beschreibung einer Maschine zum Schleifen und Poliren optischer Gläser, von der Erfindung des Hrn. Legey, Verfertiger mathematischer Instrumente, rue de la Planche, N. 12 zu Paris. |

| Fundstelle: | Band 27, Jahrgang 1828, Nr. LXIV., S. 254 |

| Download: | XML |

LXIV.

Beschreibung einer Maschine zum Schleifen und

Poliren optischer Glaͤser, von der Erfindung des Hrn. Legey, Verfertiger mathematischer Instrumente,

rue de la Planche, N. 12 zu Paris.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, N. 280, S. 339.

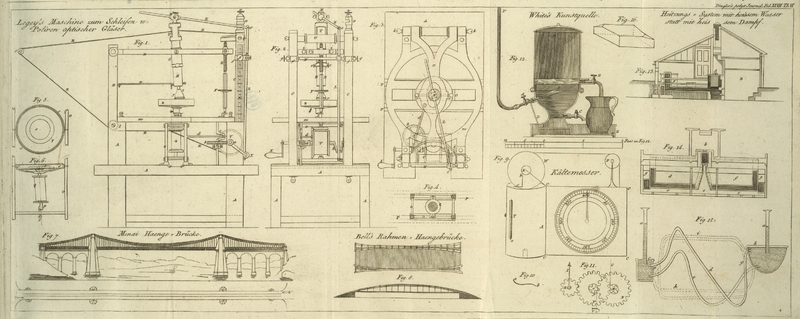

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Legey's Maschine zum Schleifen und Poliren optischer

Glaͤser.

Das gewoͤhnliche Verfahren bei dem Schleifen optischer

Glaͤser besteht darin, daß man sie in convexen oder concaven Beken, je

nachdem sie naͤmlich concav oder convex werden sollen, abreibt. Diese Beken

werden auf der Drehebank abgedreht, wo sie den gehoͤrigen Grad von

Woͤlbung erhalten, welchen man dem Glase geben will. Das Gelingen dieser Art

des Schliffes ist hoͤchst ungewiß. Die Woͤlbung des Bekens leidet sehr

bald durch die Reibung des Glases und des Schmergels; ja es geschieht nicht selten,

daß, nachdem man die erste Arbeit, die man das Schleifen

(Doucir) nennt, gluͤklich vollendet hat, die

Woͤlbung des Glases durch die Politur leidet, indem man bei dem Poliren auf

die Oberflaͤche des Bekens einen weichen Koͤrper, wie z.B. Papier,

legen muß.

Aergerlich uͤber den Ungewissen Erfolg dieser Arbeit, zumahl bei

achromatischen Objectivglaͤsern, die die hoͤchste Genauigkeit

erfordern, hat die Société d'Encouragement

im J. 1820 die Aufmerksamkeit der Mechaniker auf diesen wichtigen Gegenstand

geleitet, und einen Preis von 2,500 Franken fuͤr

Verfertigung einer Maschine ausgeschrieben, die den optischen Glaͤsern

eine beliebige Woͤlbung gibt und sie polirt, ohne diese Woͤlbung

im Mindesten zu

veraͤndern. Diese Aufgabe schien um so weniger schwierig zu

loͤsen, als der beruͤhmte Optiker zu Muͤnchen, Hr. von Reichenbach, mit dem besten

Erfolge sich gewisser mechanischer Vorrichtungen hierzu bediente, und es sich nur

darum handelte, eine Maschine vorzurichten, die dasselbe leistete.

In den ersten Jahren blieben diese Wuͤnsche der Gesellschaft ohne Erfolg. Die

Preiswerber sandten theils nur sehr kleine Modelle, theils nur Versuche ohne alles

positive Resultat. Im J. 1825 war es indessen nahe daran, daß Hr. Stewart zu Bordeaux den Preis

gewonnen haͤtte. Dieser geschikte Mechaniker sandte eine sehr einfache

Maschine, die, bei einer in Gegenwart der Commissaͤre vorgenommenen

Pruͤfung sehr guͤnstig beurtheilt wurde, und ohne Zweifel den Preis

erhalten haben wuͤrde, wenn sie nicht in Hinsicht der Politur des Glases noch

etwas zu wuͤnschen uͤbrig gelassen haͤtte. Diese Maschine, die

gegenwaͤrtig in dem Conservatoir des arts et

métiers aufbewahrt ist, besteht in einer Art von senkrechter

Drehebank, die das Beken dreht, unter welchem das zu schleifende. Glas

aufgehaͤngt ist. Das Glas ist an einer Metallstange befestigt, deren

Laͤnge man nach Belieben abaͤndern kann, und laͤßt sich auf der

bekannten Cardan'schen Vorrichtung bewegen, deren Mittelpunct der Bewegung genau mit

dem sphaͤrischen Theile des Glases correspondirt, den man erzeugen will. Die

Maschine ertheilt, fuͤr sich selbst, dem Glase keine Bewegung; der Arbeiter

fuͤhrt dasselbe mit seiner Hand ganz nach der gewoͤhnlichen Weise, nur

daß er bei dieser neuen Vorrichtung weit weniger Geschiklichkeit noͤthig

hat.

In Erwartung, daß Hr. Stewart

seine Maschine verbessern, und wieder als Preiswerber auftreten wuͤrde,

verschob die Société die Vertheilung des

Preises auf das Jahr 1826, und belohnte ihn einstweilen mit der goldenen Medaille

als Beweis ihrer Zufriedenheit. Hr. Stewart kam aber nicht wieder, und das Jahr 1826 gab kein neues

Resultat. Dieß veranlaßte die Gesellschaft den Preis einzuziehen, und in ihrem

Bulletin Zeichnung und Beschreibung der von Hrn. v. Frauenhofer erfundenen, und in der

Werkstaͤtte des Hrn. v.

Reichenbach angewendeten, Maschine herauszugeben. Allein ihre

Bemuͤhungen, die Mittheilung der hierzu noͤthigen Papiere aus

Muͤnchen zu erhalten, blieben ohne Erfolg.

Indessen verdienen die Versuche mehrerer Kuͤnstler den Wuͤnschen der

Gesellschaft zu entsprechen, bekannt zu werden; und dieß veranlaßte dieselbe, die

Beschreibung der zeither vorgelegten Maschine des Hrn. Legey bekannt zu machen. Die Gesellschaft hat

zwar nur ein Modell; indessen arbeitet dasselbe mit solcher Leichtigkeit, daß sich

die gluͤklichsten Resultate von der Maschine selbst erwarten lassen.

Der Mechanismus, den Fig. 1, 2, 3, Taf. VI. im Grundrisse und Aufrisse darstellt, ist so eingerichtet,

daß die einfachste Anwendung irgend einer Triebkraft an einer Kurbel hinreicht, das

Glas zu drehen, indem sie dasselbe auf einer flachen Platte, die als Schleifstein

dient, so herumfuͤhrt, daß die Zuͤge sich kreuzen. Diese Platte dreht

sich im Kreise um sich selbst und senkrecht auf ihrer Achse hin und her. Mittelst

dieser vier Bewegungen, die auf eine eben so sichere als einfache Weise

ausgefuͤhrt werden, kommt jeder Theil des Glases nach und nach mit jedem

Theile des Modells in Beruͤhrung, und das Glas muß auf diese Weise

unvermeidlich die Form eines Theiles einer Kugel erhalten, welche dasselbe durch das

Poliren, das durch dieselben Bewegungen geschieht, nicht verlieren kann. Was den

Halbmesser betrifft, so laͤßt dieser sich auf die genaueste und leichteste

Weise nach Belieben bestimmen und festhalten.

Concave Glaͤser erhaͤlt man, wenn man in diesem Apparate das Glas an

die Stelle der flachen Platte, und einen gewoͤlbten Schleifstein an die

Stelle des Glases sezt, und die Bewegung des ersteren hin und her zur Kreuzung der

Zuͤge unterbricht.

Um flache Glaͤser zu erhalten, bringt man dieselben an dem Ende der Achse an,

welcher man nur ihre umdrehende Bewegung laͤßt, und nimmt wieder die

Schleifplatte, die ihre beiden Bewegungen, sowohl die drehende als jene hin und her,

fortsezt.

Die Commissaͤre haben gezweifelt, daß die lezten beiden Arten von

Glaͤsern auf dieser Maschine eben so gut gelingen koͤnnen, als die

Convexglaͤser, und dieß zwar wegen der Mittelpuncte der Stuͤke, die

sich drehen, die, da sie keine Bewegung haben, sich durch die Umdrehung allein nicht

abschleifen werden, sondern bloß durch die Bewegung hin und her, welche der eine der

wirkenden Theile besizt.

Hr. Legey hat diesen Nachtheil

dadurch beseitigt, daß er der unteren Achse, welche das Glas dreht, eine

excentrische Bewegung gab, und an einem der Haͤlse dieser Achse die

Cardan'sche Haͤnge-Vorrichtung anbrachte. Auf diese Weise verfertigt

die Maschine nun die concaven Glaͤser eben so genau, wie die convexen.

Die Maschine befindet sich in einem Gestelle, A, Fig. 1, 2. und 3, Taf. VI. Auf

dem Tragebalken, A', laͤuft in Falzen, P, P, ein Wagen, O, der

seinen Mittelpunct der umdrehenden Bewegung in, Y, hat.

Auf diesem ist ein platter Schleifstein, Z, aufgezogen,

der mit vieler Sorgfalt zugerichtet seyn muß, und der sich auf allen Theilen gleich

abschleift. Dieser Schleifstein hat eine Umdrehungs-Bewegung um sich selbst,

die ihm mittelst der Rolle, Q, mitgetheilt wird, um

welche die Schnur, R, laͤuft, und eine

geradelinige Bewegung hin und her mittelst der Stange, d. Ueber dem Schleifsteine ist senkrecht ein kleiner Laͤufer, J,

aufgehaͤngt, an dessen unteren Ende der Laͤufer befestigt ist. Dieser

Laͤufer, der an einer Stange, H, aufgezogen ist,

die in eine Diele, G, paßt, dreht sich um sich selbst,

und schwankt zugleich auf den zwei Drehezapfen, i, i.

Die erste Bewegung erhaͤlt er durch die Rolle, T,

um welche die Schnur, R, laͤuft, und die auf der

Stange, H, aufgezogen ist; die zweite durch eine in

einen rechten Winkel gebogene Stange, K, L, die mittelst

des Theiles, L, an einer gebogenen Stoßstange, h, haͤngt. Der Koͤrper des Laͤufers

haͤngt in einer Alhidade, D, die zwischen den

zwei Stuͤzen, B, B, auf den Zapfen, K, K, beweglich ist, und die man nach Belieben mittelst

der Schraubenstange, E, die in das vordere Ende

desselben paßt, heben oder senken kann. Wenn man diese Stange mittelst des

geraͤndelten Knopfes, F, dreht, so, kann man das

Glas dem Schleifsteine naͤher bringen, oder weiter davon entfernen, und

dadurch auch den Halbmesser der verlangten Kruͤmmung bestimmen.

Die Maschine wird durch die Kurbel, X, in Bewegung

gesezt, deren Achse eine Winde, V, fuͤhrt, um

welche die Schnur, R, sich windet. Diese Schnur

laͤuft, nachdem sie die Rolle, Q, umschlungen

hat, unter der Rolle, l, uͤber die Rolle, S, oben an der Deke der Werkstaͤtte, schlingt

sich dann um die Rolle, T, geht uͤber die Rolle,

U, und kommt endlich auf die Winde zuruͤk.

Man wird einsehen, daß, wenn man die Kurbel dreht, Schleifstein und Laͤufer

sich zugleich um sich selbst drehen muͤssen.

Wir haben gesagt, daß der Wagen mittelst der Stange, d,

in Falzen laͤuft; diese Stange ist an einem Ende an dem Wagen und an dem

anderen an der gekruͤmmten Stoßstange, c,

befestigt, auf welcher ein Zahnrad, b, aufgezogen ist,

welches von der Schraube ohne Ende, a, umgetrieben wird,

die sich auf der Treibachse befindet. Wenn diese Schraube und das Zahnrad in

Bewegung gesezt wird, wird der Wagen abwechselnd geschoben, und wieder um eben so

viel zuruͤkgefuͤhrt, als die Laͤnge des Armes der

gekruͤmmten Stange, c, betraͤgt.

Die Stange, k, welche den Laͤufer sich schwingen

laͤßt, laͤuft in eine Art von Knie, M. Sie

ist in einen rechten Winkel gebogen, und bewegt sich auf dem Stifte, t. Wenn man die Stange, h,

mittelst der Treibachse dreht, hebt oder senkt man den Arm, L, dieser Stange um so viel, als die Laͤnge des Elbogens der

Stoßstange betraͤgt. Diese Bewegung theilt sich dem Arme, K, und folglich auch dem Laͤufer mit. Man stellt

die Weite des Bogens dieser Bewegung, indem man die horizontale Achse, N, in welche der Arm, L,

laͤuft, hebt oder senkt. Diese Achse ist auf Zaͤumen aufgezogen, f, welche die senkrechten Pfeiler, C, C, umfassen, und die man durch Drukschrauben,

g, stellt. Einer dieser Pfeiler hat einen graduirten

Maßstab, n, um die krumme Linie, welche der

Laͤufer beschreibt, verlaͤngern oder verkuͤrzen zu

koͤnnen.

Dieß ist die Einrichtung dieser sinnreichen Maschine im Allgemeinen, deren

verschiedene Wirkungen wir erklaͤren wollen.

1) Um ein convexes Glas in einer bestimmten Kruͤmmung zu verfertigen, kittet

man auf einem hoͤlzernen oder kupfernem Laͤufer, J, dessen Rand gehoͤrig zugedreht ist, ein Glas

von solcher Dike und von jenem Durchmesser auf, den die zu verfertigende Linse haben

soll, unter der Vorsorge, daß sie gehoͤrig centrirt wird. Man bringt den

Laͤufer in den Mittelpunct der Kreisbewegung, I,

und befestigt ihn mittelst einer Schraube.

Der Schleifstein wird, nachdem er gehoͤrig zugerichtet wurde, mittelst vier

Zapfen auf einer Buͤhne befestigt, und dann auf den Mittelpunct der Umdrehung

des Wagens gestellt, worauf er mittelst einer Schraube festgehalten wird.

Man laͤßt hierauf die Stange, H, so weit

niedersteigen, daß die Entfernung von ihrem feststehenden Mittelpuncte bis zur

Oberflaͤche des Schleifsteines gleich ist dem Halbmesser der verlangten

Kruͤmmung; hierauf hebt oder senkt man den Arm, L, in einer zum Durchmesser des Glases verhaͤltnißmaͤßigen

Laͤnge; dann dreht man die Kurbel, x.

Buͤhne und Glas wird dann in entgegengesezter Richtung sich drehen, der Wagen

wird die Bewegung hin und her hervorbringen, und den Laͤufer, waͤhrend

er die verlangte Krumme beschreibt, hin und her schwingen. In dem

Verhaͤltnisse, als das Glas sich abschleift, laͤßt man es sich tiefer

auf den Schleifstein senken, indem man die Alhidade, D,

mittelst der Schraubenstange, E, herablaͤßt.

Waͤhrend das Glas sich bildet, mißt der Arbeiter mit einem Maßstabe die

Entfernung des feststehenden Mittelpunctes von der Flaͤche des

Schleifsteines.

2) Um ein concaves Glas zu verfertigen, bringt man statt des Glases einen kleinen

gewoͤlbten Schleifstein an, und legt das Glas auf die Stelle des platten

Schleifsteines. Man befestigt den einen und das andere auf ihren respectiven

Mittelpuncten. Man stellt die hin- und herlaufende Bewegung des Wagens

mittelst zweier Haken, und indem man die Stange, d, die

ihn mit der Stoßstange, h, verbindet, abnimmt. Man

begreift, wie nun, da der Wagen unbeweglich ist, das auf der Buͤhne

befestigte Glas nur mehr eine umdrehende Bewegung haben kann, waͤhrend der an

dem Laͤufer befestigte Schleifstein noch seine schwingende und umdrehende

Bewegung behaͤlt. Da dieser Laͤufer immer einen Kreisbogen beschreibt,

wird auch die innere Kruͤmmung des Glases immer die Entfernung des

feststehenden Mittelpunctes von dem Mittelpuncte des Glases als Halbmesser haben.

Hr. Legey hat diese Vorrichtung

abgeaͤndert, indem er die Achse, p, der

Buͤhne, q, welche das zu bearbeitende Glas, o, traͤgt, außer die Lothrechte brachte, und sich

auf einer Centrirungs-Schraube, r, (siehe Fig. 5. und

6.) drehen

laͤßt, zu gleicher Zeit aber die Buͤhne mit Ringen, s, s, umgibt, deren Breite der Dike des Schleifsteines

gleich ist, und die mittelst der Cardan'schen Vorrichtung zwischen den

Stuͤzen des Wagens, O, haͤngen. Auf diese

Weise werden alle Theile des Glases und des Schleifsteines immer im Gleichgewichte

erhalten, und nuͤzen sich gleichfoͤrmig ab, ohne daß die Reibung auf

einem Puncte groͤßer waͤre, als auf dem anderen.

3) Um ein flaches Glas zu schleifen, geschieht das Entgegengesezte der vorigen

Arbeit; d.h., man stellt die Schwingung des Laͤufers mittelst des Hakens, u, indem man den Stift, t,

aus der Stange, k, herauszieht. Diese Stange tritt dann

in den Ausschnitt der Doke, v, wo sie mittelst einer

Drukschraube, x, festgehalten wird. Dadurch

erhaͤlt der Laͤufer mehr Festigkeit, indem er sich dann nur mehr um

sich selbst drehen kann. Man stellt aber dafuͤr zu gleicher Zeit die

Verbindungsstange, d, des Wagens in ihre alte Lage,

damit dieser wieder hin und her laufen kann, und wenn alles so vorgerichtet ist,

wird das Glas, das unter dem platten Schleifsteine hin und her laͤuft, sich

gleichfoͤrmig auf allen Puncten abnuͤzen, bis der Arbeiter es

fuͤr hinlaͤnglich zugeschliffen haͤlt.

Um zu sehen, ob die Maschine gehoͤrig arbeitet, hat man eine Probirnadel,

deren eines Ende, welches abgeplattet ist, sich auf dem Glase reibt, und deren

anderes Ende laͤngs einem Zifferblatte an einem der senkrechten Pfeiler, C, laͤuft. Wenn diese Nadel, waͤhrend sie

so zwischen Glas und Laͤufer sich befindet, schwankt, so ist dieß ein Beweis,

daß ein Fehler im Falze des Wagens ist, den man alsogleich verbessern muß.

Eine Hauptsache ist es, dafuͤr zu sorgen, daß der Rand der Laͤufer

gehoͤrig zugedreht wird. Wenn er es nicht ist, muß der Arbeiter auf die bei

den flachen Glaͤsern angegebene Weise die Lage verbessern.

Zur Aufnahme der Abfalle des Schmergels stellt man eine große mit Blei

gefuͤtterte Kufe unter das Gestell.

Hr. Legey bedient sich der

gewoͤhnlichen Schleifpulver.

Erklaͤrung der Figuren auf Tab. VI

.

Fig. 1. Tab.

VI. Seiten-Aufriß der Maschine zum Schleifen optischer Glaͤser.

Fig. 2. Aufriß

von ruͤkwaͤrts.

Fig. 3.

Grundriß.

Fig. 4.

Horizontaler Durchschnitt des Wagens.

Fig. 5. und

6.

Grund- und Aufriß der Verbesserung zum Schleifen concaver Glaͤser.

A, A, Gestell der Maschine; A', Tragbalken. B, B, die beiden vorderen

Stuͤzen. C, C, die beiden hinteren senkrechten

Pfosten, zwischen welchen der Mechanismus angebracht ist. D, Alhidade, zur Regulirung der Stellung des Glases. E, Stange mit einem Schraubengewinde, die zur Hebung und

Senkung dieser Alhidade gehoͤrt, F,

geraͤndelte Scheibe, die auf dieser Stange aufgezogen ist und zur Drehung

derselben gehoͤrt. G, Dille mit feststehendem

Mittelpuncte. H, Stange, die mit Reibungsgefuͤge

in die Dille paßt. I, Mittelpunct der drehenden

Bewegung. J, Laͤufer aus Holz, sehr genau

zugedreht. K, L, unter einem rechten Winkel gebogene

Stange, mittelst welcher man dem Laͤufer eine schwankende Bewegung geben

kann. M, Knie, welches den Arm, K, der Stange aufnimmt. N, Achse zur

Regulirung der Lage des senkrechten Armes, L. O, Wagen.

P, P, Falze, in welchen der Wagen laͤuft. Q, Rolle, welche den Laͤufer dreht. R, Schnur, welche um diese Rolle laͤuft, und um

die Rolle des Laͤufers. S, Rolle, welche diese

Schnur zuruͤkschikt, und oben an der Deke der Werkstaͤtte befestigt

ist. T, Rolle des Laͤufers. U, eine andere Rolle zwischen den beiden senkrechten

Pfeilern. V, Winde. X,

Kurbel. Y, Zapfen des Laͤufers. Z, Schleifstein fuͤr convexe Glaͤser, der

fuͤr concave und flache Glaͤser durch eine Platte ersezt wird.

a, Schraube ohne Ende, die mit der Treibachse Einen

Koͤrper bildet. b, Zahnrad, welches von dieser

Schraube getrieben wird. c, gekruͤmmte Stoßstange

der Achse dieses Rades. d, Hebel, der den Wagen

vor- oder ruͤkwaͤrts schiebt. e,

Schraube, um die Stange, H, in der Dille, G, zu befestigen. f,

Zaͤume, die die Achse, N, laͤngs der

Pfeiler, C, C, sich schieben lassen. g, g, Schraube zur Stellung derselben. h, gekruͤmmte Stoßstange der Treibachse. i, i, Schrauben, auf welchen der Laͤufer seine

schwankende Bewegung hat. k, k, Zapfen der Alhidade, D. I, Rolle, unter welcher die Schnur, R, laͤuft. m,

Quer- oder Tragbalken des Gestelles, welcher die Zapfen der Achsen, E, und, c, aufnimmt. n, graduirter Maßstab an einem der Pfeiler, C. o, Fig. 5. und 6., concaves

Glas, auf der Buͤhne aufgezogen. p, schiefe Achse

der Buͤhne, q. r, Centrirungs-Schraube

dieser Achse. s, s, Ringe oder Reife, die mittelst der

Cardan'schen Vorrichtung aufgehaͤngt sind. t,

Stift, welcher die Stangen, K, und, L, vereinigt. u, Haken, um

das Schwanken des Laͤufers zu stellen. v, Doke,

welche den Arm, K, in einem Ausschnitte aufnimmt. x, Drukschraube dieser DokeWas wuͤrden die HHrn. v.

Frauenhofer und Reichenbach gesagt haben, wenn sie dieß gelesen

haͤtten? A. d. U..

Tafeln