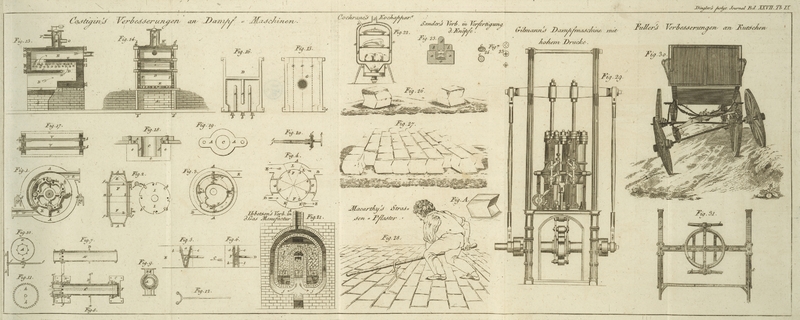

| Titel: | Gewisse Verbesserungen an Dampfmaschinen, worauf Joh. Costigin, zu Collon in Louthshire in Ireland, sich am 13. December 1826 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 27, Jahrgang 1828, Nr. CVII., S. 401 |

| Download: | XML |

CVII.

Gewisse Verbesserungen an Dampfmaschinen, worauf

Joh. Costigin, zu

Collon in Louthshire in Ireland, sich am 13. December 1826 ein Patent ertheilen ließ.Diese Dampfmaschine scheint uns so zusammengesezt, daß wir sie, wenn auch

fuͤr englische Maschinisten ausfuͤhrbar, doch unanwendbar finden;

indessen verdient alles, was Dampfmaschinen betrifft, die hoͤchste

Aufmerksamkeit, indem Niemand berechnen kann, was aus Dampfmaschinen noch einst

hervorgehen wird. A. d. Ueb.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions.

December. 1827.

Mit Abbildungen auf Tab.

IX.

[Gewisse Verbesserungen an Dampfmaschinen.]

Die hier beschriebenen Verbesserungen beziehen sich auf eine

sogenannte sich drehende einfache Dampfmaschine (single

rotatory steam engine).

A, A, Fig. 1. ist ein

senkrechter Durchschnitt des Dampf-Cylinders unter einem rechten Winkel mit

der Achse, B.

C, C, sind Durchschnitte des tragenden Theiles einer

starken Platte aus Gußeisen, welche, A, A, durch ihre

Vorspruͤnge, d, d, die fest auf C, C, niedergebolzt sind, tragen.

D, ist eine Einleitungs-Roͤhre, durch

welche der Dampf von dem Kessel oder Dampferzeuger in jenen Theil des Cylinders

tritt, welchen ich die Dampfkammer, K, K, nenne, und zwar in der Richtung der Pfeile.

E, ist die Ausfuͤhrung-Roͤhre,

welche dem Dampfe gestattet in den Verdichter zu entweichen, in einen Schornstein,

oder in die freie Luft.

F, F, ist ein Durchschnitt von dem, was ich Kern nenne, aus Gußeisen, und auf der Achse, B, gehoͤrig befestigt.

Diese Achse dreht sich mit dem Kerne, und sezt das Maschinenwerk in Bewegung, welches

durch diese Dampfmaschine in Umtrieb gebracht werden soll, so wie auch die Pumpen,

welche zum Heben und Einsprizen des nothwendigen Speisungs-Wassers der

Maschine gebraucht werden. a, a, a, a, sind die Enden

oder Durchschnitte der vier Schwimmer oder Faͤcher, welche mittelst Gewinden

in F, F, eingehenkt sind, um welche sie sich frei drehen

koͤnnen, bis sie in die gegenwaͤrtige Lage, a 1, und, a 2, kommen, in welcher Lage sie

durch den Druk des Dampfes, der sie durch die Kammer, K,

K, in der Richtung der Pfeile treibt, festgehalten werden, bis a 2, so weit vorruͤkt, daß seine Kante

uͤber einen Theil der Oeffnung der Ausfuͤhrungsroͤhre hinlaͤuft, wo der

Dampf entweicht, der Faͤcher in seine Lage in eine Vertiefung in dem Kerne

zuruͤkfaͤllt, und dort in derselben Stellung aufgenommen wird, in

welcher sich jezt a 3, und, a 4, befindet.

Waͤhrend dieß durch Umdrehung des Kernes geschieht, ist a 4, in die Dampfkammer getreten, und faͤllt in die Lage, welche,

a 1, nun einnimmt, und da der Druk des Dampfes gegen

die Faͤcher fortwaͤhrt, bringt die Bewegung des Kernes auch, a 3, in die Dampfkammer, wo nach und nach auf alle

Faͤcher gewirkt, und jeder derselben im Voruͤbergehen vor der

Ausfuͤhrungs-Roͤhre den zwischen sich und seinem Nachfolger

eingeschlossenen Dampf uͤberliefert, und sich dann in die Vertiefung in dem

Kerne legt, und unter dem noch nicht beschriebenen Aufhaͤlter, G, voruͤber zieht.

Um obige Wirkung hervorzubringen, wird es nothwendig, daß der Dampf seine Kraft in

der Richtung der gezeichneten Pfeile aͤußert, indem er seiner Natur nach sich

nach allen Richtungen hin ausdehnt.

G, G, ist ein Theil eines Kreises aus Gußeisen, den ich

einen Aufhaͤlter nenne, und dessen innerer Umfang

ein Achtel Zoll mehr im Durchmesser haͤlt, als der aͤußere Umfang des

Kernes, mit welchem er concentrisch und dampfdicht an seiner Stelle zwischen dem

Cylinder und den Kappen, welche die Enden des Cylinders einschließen, befestigt ist.

(Siehe Fig.

2.), wo die Kappen weggelassen sind, da sie den Aufhaͤlter und die

Faͤcher verfielen wuͤrden. G, G, ist auf

A, A, festgebolzt, und auf die Kappen, und der

Umfang des Kernes dreht sich so nahe als thunlich an G,

G, ohne daß jedoch beide Flaͤchen mit einander in Beruͤhrung

kommen.

Auf dem Umfange des Kernes, nahe an den Kanten der Faͤcher, sieht man

Hanf-, Stahl- oder Messing-Fuͤtterung, b, b, b, b, (ich ziehe leztere vor). Diese

Fuͤtterung druͤkt, waͤhrend des Umlaufes, leicht gegen die

innere Flaͤche, G, G, welche, indem sie mit dem

Kerne concentrisch ist, der glatt polirt, und an den Enden schief abgedacht ist,

leicht unter demselben ohne allen Stoß und ohne bedeutende Reibung hinlaufen.

Der Aufhaͤlter, G, G, ist etwas mehr als ein

Viertelkreis, wodurch immer wenigstens eine der Fuͤtterungen, b, b, b, b, mit demselben in Beruͤhrung bleibt,

wodurch alle Entweichung des Dampfes aus der Kammer, K,

K, in dieser Richtung verhindert wird. Es wird also die ganze elastische

Kraft des Dampfes bei Umdrehung des Kernes mittelst eines oder mehrerer

Faͤcher, a, a, a, a, verwendet, die immer

nacheinander die Dampfkammer, K, K, quer

ausfuͤllen. Da diese Faͤcher an ihren Kanten mit Hanf- oder

Metall-Fuͤtterung oder Fassung dampfdicht versehen sind, so kann kein

Dampf entweichen, bis

sie nicht vor einem Theile der Oeffnung der Ausfuͤhrungs-Roͤhre

voruͤber sind, waͤhrend welcher Zeit der nachkommende Faͤcher

sich quer durch die Dampfkammer ausgebreitet hat, in welcher sie alle nach und nach

als Staͤmpel wirken, und ununterbrochen eine Triebkraft liefern, die den Kern

und seine Achse, B, dreht.

An der gegenwaͤrtigen Maschine machen die Faͤcher, a, a, a, a, einen aͤußerst wichtigen Theil aus,

und man wird aus Ansicht von Fig. 1. entnehmen, daß die

ganze wirkende Kraft des Dampfes, K, K, nach und nach

gegen jeden einzelnen Faͤcher wirkt; diese Faͤcher muͤssen

daher so vorgerichtet seyn, daß sie Staͤrke und Festigkeit genug besizen, um

jenem Druke zu widerstehen, und sich doch leicht und frei um ihre Mittelpuncte

drehen. In dieser Hinsicht erfand ich die Methode, die in der Zeichnung angezeigten

Faͤcher einzuhaͤngen. Wenn man dieselben aufmerksam betrachtet, und

auf folgende Erklaͤrung Ruͤksicht nimmt, so wird man finden, daß jeder

Faͤcher eine kleine Achse in seinem Mittelpuncte hat. Diese Achse dreht sich

in Loͤchern, die zu diesem Ende in Vorspruͤngen angebracht sind,

welche an jedem Ende des Kernes mittelst Bolzen oder Nieten befestigt werden, zu

deren Aufnahme Loͤcher in F, F, vorgerichtet

sind. Diese Vorspruͤnge sind hier weggelassen, damit man den Kern sehen

kann.

Die Achsen der Faͤcher sind von kleinem Durchmesser, aber doch stark genug um

den Faͤcher zu halten, wenn er sich in die Vertiefung des Kernes einlegt,

oder quer durch die Dampfkammer ausgebreitet durchzieht. Wenn er aber ausgebreitet

oder aufgeschlagen ist, rechne ich nicht laͤnger mehr auf die Achse als

Huͤlfsmittel, dem Faͤcher Staͤrke oder Stuͤzung zu

verleihen, indem er dann von dem Kerne selbst gehalten wird, da er mit seinem

Ruͤken gegen e, druͤkt, und sein

kuͤrzeres Ende in der Naͤhe des Mittelpunctes des Kernes von c, aufgehalten wird. Es ist nun offenbar, daß, jemehr

der Dampf gegen den Faͤcher, waͤhrend er sich in dieser Lage befindet,

(siehe a 1, und, a 2,)

druͤkt, desto weniger derselbe der Stuͤze der Achse bedarf. Sobald

aber der Faͤcher so weit vorgeruͤkt ist, daß er dem Dampfe, welcher

auf ihn wirkte, durch die Ausfuͤhrungs-Roͤhre, E, zu entweichen gestattet, so faͤngt er an sich

in seine Vertiefung einzulegen, und bedarf dann der Stuͤzung von seiner Achse

so lange, bis er wieder sich ausbreitet oder aufsteigt, um den Druk des Dampfes

aufzufangen.

Man hat Dampfmaschinen, die sich drehen, (rotatory

Steam-engines) nach verschiedenen Planen verfertigt, und einige

derselben kommen in mancher Hinsicht der oben beschriebenen Maschine nahe; ich mache

auf diese, auf die Cylinder, Kern-Kappen, Faͤcher,

Fuͤtterungen, als solche, keinen Anspruch, sondern beschraͤnke mein

Patent-Recht bloß

auf die Erfindung einer verbesserten Methode die Faͤcher einzuhaͤngen,

so daß Leichtigkeit der Bewegung mit der groͤßten erforderlichen

Staͤrke verbunden wird, und auf die noch nicht beschriebene Methode ihre

Entwikelungen zu leiten, und auf weine verbesserte Methode, die Entweichung des

Dampfes aus der Dampfkammer in einer gewissen Richtung zu hindern, und zwar mittelst

des Aufhaͤlters, G, G, wodurch ich im Stande bin,

meine Fuͤtterungen, b, b, b, b, an dem Umfange

des Kernes anzubringen, und sie an dem gleichfoͤrmig polirten Umfange des

Aufhaͤlters, G, G, wirken zu lassen, so daß auf

diese Weise die große Breite der Fuͤtterung, die außerordentliche Reibung und

Abnuͤzung, die bisher die sich drehenden Dampfmaschinen mißlingen machte,

vermieden wird.

Fig. 2. stellt

den Kern, F, F, mit seinen Vorspruͤngen, I, I, dar. Eine Flaͤchen-Ansicht von I, I, ist in I', I',

gegeben.

b, b, b, b, sind Einschnitte zur Aufnahme der

Fuͤtterungen, die mir denselben Buchstaben in Fig. 1. angezeigt (und

daselbst weggelassen) sind.

H, H, sind Kappen, die auf I,

I, aufgeschraubt sind, und die eine Fuͤtterung von Hanf oder Metall

zwischen sich und, I, I, aufnehmen; eine

Fuͤtterung, die jener an den gewoͤhnlichen Staͤmpeln einer

Dampfmaschine aͤhnlich ist, und die, da sie sich zwischen den

Vorspruͤngen, f, f, und, f, f, dreht, die Entweichung des Dampfes aus der Kammer, K, K, hindert.

A, A, stellt einen Durchschnitt des in Fig. 1. mit denselben

Buchstaben bezeichneten Dampf-Cylinders laͤngs der Achse, B, dar.

f, f, und, f, f, sind

Durchschnitte der Kappen, welche die Enden, A, A,

schließen (diese sind in Fig. 1. weggelassen), und

die Kammer, K, K, luftdicht machen.

K, ist ein Durchschnitt der Dampfkammer, und die

punctirten Linien, h, h, h, h, zeigen einige der

verschiedenen Formen an, die man dieser Kammer geben kann. Da ich aber kein Patent

auf eine Dampfmaschine nehme, will ich nur so viel hiervon beschreiben, als

noͤthig ist um zu zeigen, in wiefern meine verbesserte Dampfmaschine bei

gewissen Theilen der Dampfmaschine nuͤzen kann.

Ich habe die Faͤcher als durch sich selbst, durch ihre eigene Schwere wirkend,

beschrieben. Da aber diese an einer sich drehenden Dampfmaschine von bedeutender

Schwere sind, fallen sie bei dem Oeffnen und Schließen mit solcher Gewalt, daß die

Maschine dadurch leidet. Um diesem Mangel abzuhelfen, lasse ich die Achse der

Faͤcher an einem Ende durch den Vorsprung des Kernes laufen, und durch die

Kappe, die denselben bedekt, uͤber welchen sie so weit hervorragen, daß an

ihren Enden die kleinen Arme, m, m, m, m, (Fig. 3.) angebracht werden

koͤnnen. In Fig. 2. sind zwei Faͤcher-Achsen durch punctirte

Querlinien, F, F, angedeutet. Man sieht, daß die Enden

dieser Achsen uͤber, H, hervorragen, und an ihren

Enden befinden sich die Arme, m, m, deren Enden, wie ein

kurzer Griff, nach auswaͤrts gekehrt sind.

m, n, ist eine Flaͤchen-Ansicht dieser

Arme, die zwei Enden haben, und wie die Schenkel eines Zirkels sich oͤffnen:

sie sind hier unter einem Winkel von 90 bis 100 Graden geoͤffnet. An den

Vorspruͤngen des Kernes sind Schlußbuͤchsen angebracht, durch welche

die vier Achsen der Faͤcher arbeiten. Diese Arme dienen dazu, daß, im Falle

irgend eine zufaͤllige oder zu große Leichtigkeit der Fuͤtterung Statt

haͤtte, gehoͤrig angebrachte Aufhaͤlter, so daß sie mit den

kleinen Griffen an den Enden von m, m, m, m, in

Beruͤhrung kommen, durch Einwirkung auf dieselben, waͤhrend der Kern

sich dreht, die Faͤcher an gehoͤriger Stelle sich zu oͤffnen,

und zu schließen noͤthigen. Eine weiter ausgedehnte und vortheilhaftere

Anwendung dieser Vorrichtung zeigt Fig. 3.

In Fig. 3.

zeigt die Linie, A, A, das Innere eines

Dampf-Cylinders, welches durch dieselben Buchstaben in Fig. angedeutet ist.

a, a, a, a, bezeichnen die Mittelpuncte der vier

Faͤcher (dieselben Buchstaben in Fig. 1.), und, m, m, m, m, sind die Arme oder Griffe, die außen an der

Kappe befestigt sind, an den Enden der Achsen dieser Faͤcher. Diese Achsen

sind in Fig.

2. durch L, bezeichnet.

M, und, N, sind zwei

Eisenstangen, die an den Seiten naͤchst m, m, m,

m, gefeilt und polirt sind. Diese Stangen werden fest in ihrer

gehoͤrigen Lage erhalten, und koͤnnen durch Buͤgel

gestuͤzt werden, die an den Kappen, f, f, oder an

der Plane, auf welche A, A, aufgebolzt ist, festgemacht

werden. Diese Stangen dienen dazu, daß, so wie der Kern sich dreht, die kleinen

Griffe, welche an den Enden der Arme hervorstehen, m, m, m,

m, in Beruͤhrung mit den Krummen, M,

und, N, kommen, und, waͤhrend die Griffe

laͤngs der glatten und gehoͤrig geoͤhlten Oberflaͤche

derselben hinlaufen, eine solche Bewegung der an denselben Achsen befestigten

Faͤcher erzeugen, daß dadurch die verlangten, oben beschriebenen

Entwikelungen, von a, a, a, a, entstehen.

Ich wuͤnsche so verstanden zu werden, daß ich die beiden Stangen, M, und, N, zu dem doppelten

Zweke benuͤze, ein Mahl die Faͤcher zu noͤthigen, ungeachtet

ihrer dichten Fuͤtterung und Gefuͤge, sich zu oͤffnen, wenn sie

in die Dampfkammer, wie a 1, Fig. 1. eintreten, und

dann, daß, waͤhrend dieß geschieht, die Faͤcher, so frei sie sich auch

an ihren Gewinden drehen, und so massiv sie seyn moͤgen, nicht mit Gewalt und

Ungestuͤmm gegen die Seiten oder gegen den Boden der Dampfkammer, K, K, schlagen.

Lezteres wird auf folgende Weise bewirkt. Die Faͤcher sind hier mit denselben

Buchstaben, wie in Fig. 1. bezeichnet, und nehmen genau dieselbe Lage ein. a 1, ist in der Kammer, K,

aufgerichtet oder ausgebreitet, und es ist klar, daß der Kern, der sich in der

Richtung der Pfeile bewegt, den Arm, 1, von a 4, in

Beruͤhrung mit der Kruͤmmung, O, der

Stange, N, bringen wird, und daß, waͤhrend er zur

gegenwaͤrtigen Lage, a 1, fortschreitet, seine

Arme, 1, und, 2, so gekehrt seyn muͤssen, wie es jene von a 1, gegenwaͤrtig sind, und sein Faͤcher

quer in der Kammer, K, ausgebreitet seyn muß. Diese

Bewegung wird a 1, in die gegenwaͤrtige Lage von

a 2, gebracht haben, ohne daß irgend eine

Veraͤnderung in der Lage der Arme vorging; denn im Verlaufe dieses Raumes

sind die Stangen, M, und, N,

concentrisch mit dem Kerne gekruͤmmt. Nachdem aber, a 2, in derselben Zeit durch denselben Raum vorgelaufen ist, wird sein

Arm, 2, mit dem Theile, p, der Stange, M, in Beruͤhrung gekommen seyn, die, da sie hier

nach innen zusammengedruͤkt ist, den Arm, 2, in jene Richtung dreht, die man

jezt an demselben Arme von a 3, sieht, und folglich den

Faͤcher in seine Hoͤhlung in dem Kerne niederlegen.

Bei Vorrichtung der Kruͤmmung der Stangen, M, und,

N, ist es nothwendig, dieselbe mit dem Kerne

concentrisch zu machen, wo dann keine Veraͤnderung in der Lage der

Faͤcher nothwendig ist; wo aber diese nothwendig ist, wie beim Eintritte in

die Dampfkammer und beim Voruͤbergehen vor der

Ausfuͤhrungs-Roͤhre, muͤssen die Stangen so

gekruͤmmt seyn, daß sie das Fortschreiten des einen dieser Arme hindern,

wodurch dann, da der Mittelpunct vorwaͤrts tritt, dieser Arm zuruͤk

gedreht, und der Faͤcher entweder aufgeschlagen oder niedergelegt wird, wie

es der Fall erfordert.

Es ist ferner noͤthig, die Kruͤmmung von M,

und, N, so einzurichten, daß der Faͤcher bei

seinem Eintritte in die Dampfkammer, indem der Arm, 1, durch die Kruͤmmung,

O, der Stange, N,

aufgehalten wird, sich dadurch nach auswaͤrts dreht; daß der Griff, 2, auf

der Kruͤmmung, r, der Stange, M, ruht, damit er, statt seiner ganzen Schwere

niederzuschlagen, sich nur sacht schiebt, und ohne alle Erschuͤtterung und

Laͤrm sich in die gegenwaͤrtige Lage, a 1,

Fig. 1.

begibt. Die Art, wie der aufrecht stehende Faͤcher bei seinem Umdrehen um die

Ausfuͤhrungs-Roͤhre, E,

niedergelegt wird, ist der so eben beschriebenen Methode aͤhnlich: die

Kruͤmmung, p, der Stange, M, unterbricht das Fortschreiten des Armes oder Griffes, 2, und neigt den

Faͤcher gegen den Kern, gegen welchen er mit aller Heftigkeit niederfallen wuͤrde, wenn

der Arm nicht durch sein Hinschleifen laͤngs der polirten Oberflaͤche

der Kruͤmmung der Stange, N, gehalten

wuͤrde.

Die oben beschriebene Methode, die Entwikelungen der Faͤcher mittelst der

Stangen, M, und, N, zu

leiten, die ich Leitungs-Stangen nenne (governor bars) wird, wie Fig. 1, 2, 3. zeigen, in der

Anwendung sehr nuͤzlich: bei einigen sich drehenden Dampfmaschinen von

gewisser Art ist es aber durchaus unerlaͤßlich. Man seze, derselbe Kern,

Cylinder etc., wie in Fig. 1., befinde sich an

einer senkrechten Achse, so werden sie durch ihre eigene Schwere keine Neigung haben

sich aufzurichten oder niederzulegen, und wuͤrden sich ohne die

Leitungs-Stangen gar nicht gehoͤrig entwikeln.

Es gibt auch noch eine andere Einrichtung der sich drehenden Dampfmaschinen, bei

welchen obige Erfindung gleichfalls unumgaͤnglich nothwendig ist. Ich nenne

diese Maschine eine doppelte sich drehende Dampfmaschine

(double rotatory steam-engine), die man in

Fig. 4.

sieht. In dieser Figur ist, A, A, das Innere eines

Dampf-Cylinders, mit zwei Einleitungs-Roͤhren, D, D, zwei Ausleitungs-Roͤhren, E, E, und den beiden Aufhaͤltern, G, G, die in demselben eingepaßt sind.

F, F, ist der Umriß des Durchschnittes eines Kernes, der

mit 8 Faͤchern versehen ist, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, die den in Fig. 1.

beschriebenen aͤhnlich sind, und auf dieselbe Weise wirken, nur daß jeder

Faͤcher sich von selbst zwei Mahl aufrichten und niederlegen muß,

waͤhrend der Kern sich ein Mahl dreht, da zwei Dampfkammern, K, K, und, L, L, hier

vorhanden sind.

Es ist offenbar, daß das Gewicht der Faͤcher zu dieser Bewegung nicht

beitragen kann, außer bei dem Eintritte in die Kammer, K, und selbst dann nicht, wann der Kern an einer aufrechten Achse steht. Bei

solchen Maschinen sind also die Leitungs-Stangen unerlaͤßlich, und

muͤssen auf obige, oder auf irgend eine andere Weise befestigt, und in ihren

Kruͤmmungen so vorgerichtet werden, wie in Fig. 3., nur daß jeder

Faͤcher bei dem Eintritte in jede Dampfkammer sich aufrichten, und bei dem

Voruͤbergehen vor der Ausfuͤhrungs-Roͤhre in seine

Vertiefung sich niederlegen muß, ehe er vor den Aufhaͤltern, G, G, voruͤber geht. Nach obiger Beschreibung des

Nuzens und der Art der Kruͤmmung dieser Stangen wird kein guter Mechaniker in

Verlegenheit seyn koͤnnen, dieselben zu verfertigen. Dieselbe Methode die

Faͤcher einzuhaͤngen, und diese ihr nothwendiges Spiel treiben zu

lassen, ist auch bei einem Kerne, wie in Fig. 4. anwendbar, wenn er

sich an einer aufrechten Spindel befindet, oder wenn drei oder mehrere Dampfkammern

mit einer verhaͤltnißmaͤßigen Anzahl von Faͤchern vorhanden

sind.

Der Staͤmpel einer Dampfmaschine ist eine schwere Eisen- oder

Metall-Masse, deren Gewicht, wenn er in einem senkrechten Cylinder

haͤngt, und durch eine Verbindungs-Stange an dem anderen Ende des

Balkens aufgewogen wird, nicht als Nachtheil erscheint. Wenn ein

Dampf-Cylinder aber horizontal liegt, und das Gewicht des Staͤmpels

und der Stange immer nach unten hinzieht, so entsteht dadurch eine gewaltige

Reibung; der Cylinder wird oval, die Fuͤtterung an der unteren Seite des

Staͤmpels geht zu Grunde, und in diesem Falle wird das Gewicht desselben ein

Nachtheil, gegen welchen bisher noch keine zwekmaͤßige Abhuͤlfe

bekannt gemacht wurde. Diese Abhuͤlfe bei horizontalen hin und her wirkenden

Dampfmaschinen bildet aber einen Theil meiner Verbesserung an Dampfmaschinen, und

besteht in Folgendem.

Fig. 5. A, stellt einen senkrechten Durchschnitt meines

sogenannten Schwebe-Staͤmpels (buoyant peston) dar; denn ich bezweke dadurch nichts

Geringeres, als diesen Staͤmpel so schwebend zu erhalten, daß sich,

ungeachtet aller Schwere des Cylinders, dieselbe mag noch so groß seyn, die Reibung

von unten nach oben in dem Cylinder uͤbertraͤgt.

S, ist ein starker eiserner Kloz, in welchem die

Staͤmpelstange befestigt wird, und an dessen beiden Enden eine eiserne Platte

unter dem in der Zeichnung dargestellten, oder irgend einem anderen Winkel

angebracht ist. Diese Planen sind so zugedreht, daß sie selbst in dieser Lage eben

so genau in den Cylinder passen, wie diejenigen, die unter rechten Winkeln auf die

gewoͤhnliche Weise in dem Cylinder angebracht sind.

Die Kanten dieser Platten sind so vorgerichtet, daß sie eine Fuͤtterung von

Hanf, Stahl, Messing oder irgend einer Metall-Composition aufzunehmen

vermoͤgen; (ich ziehe leztere vor). Auf diese Weise eingerichtet, werden sie

zwei Staͤmpel, die sich unten wechselseitig beruͤhren, oben aber

einige Zoll weit von einander stehen, und so einen Hohlraum, a, zwischen sich lassen. Ich durchbohre beide Staͤmpel mit einem

kleinen Loche in der Richtung, b, c, und bringe

uͤber jedem dieser Loͤcher an jedem Staͤmpel eine kleine

haͤngende Klappe an, die man in der Figur bei b,

c, sieht. Man seze nun der Dampf fuͤlle das Ende, c, des Cylinders in der Richtung des Pfeiles; so wird er

die Klappe, c, schließen, und den Dampf hindern, in den

Hohlraum, a, einzudringen; und wenn, durch irgend einen

Fehler in der Fuͤtterung oder Fassung, der Dampf in den Hohlraum, a, tritt, wird er durch die Klappe, b, entweichen, die sich bei dem leisesten Druke von

innen oͤffnet. Es ist kaum noͤthig zu bemerken, daß, wenn der Dampf

von der anderen Seite eintritt, dasselbe Statt haben wuͤrde; die Klappe, b, wird ihm den Eintritt in den Hohlraum, a, verschließen, und wenn einiger Dampf in lezteren

geraͤth, wird er durch die Klappe, c,

ausgeblasen. Der Dampf mag also von E, oder, C, herkommen und druͤken, so gehoͤrt, a, immer zu der lezten Seite; folglich schiebt der Druk

des Dampfes auf die schiefe Flaͤche des Staͤmpels nicht bloß den

Staͤmpel, sondern er hebt denselben zugleich im Verhaͤltnisse der

Neigung, die man dem Staͤmpel gegeben hat.

Nach der gefundenen Schwere des Staͤmpels und der Stange, und der

Elasticitaͤts-Kraft des Dampfes in dem Cylinder muß die Neigung der

Flaͤchen der Platten so berechnet werden, daß der Staͤmpel durch die

leztere schwebend erhalten wird. Da dieß aber schwierig werden muß, indem die

Flaͤchen der geneigten Staͤmpel keine Kreise sind, so will ich andere

Vorrichtungen angeben, um einen schwebenden Cylinder zu erhalten.

In Fig. 6. ist,

B, ein Durchschnitt eines

Doppel-Staͤmpels, der auf der Stange unter rechten Winkeln angebracht,

auf die gewoͤhnliche Weise kreisfoͤrmig abgedreht ist, und den

Hohlraum, f, g, zwischen sich laͤßt. Dieser

Hohlraum wird durch eine horizontale Scheidewand in zwei Theile getheilt, an deren

Enden eine Fuͤtterung oder Fassung angebracht ist, die eine luftdichte

Scheidewand zwischen dem unteren Hohlraume, f, und dem

oberem Hohlraume, g, bilden. Diese beiden

Staͤmpel sind mit kleinen Loͤchern in den Richtungen, d, e, und, k, l, durchbohrt.

An den Loͤchern, d, e, befinden sich außen kleine

haͤngende Klappen, und an den Loͤchern, k,

l, befinden sich aͤhnliche Klappen an der inneren Seite. Der Dampf

mag nun, von welcher Seite er kommen mag, einwirken, so hat er in voller Kraft

Zutritt in den Hohlraum, f; denn die Klappen sind an der

inneren Seite, und geben nach, lassen den Dampf herein, und die

gegenuͤberstehende Klappe wird ihm den Ausgang verwehren, indem sie sich

anlegt: das Aufsteigen des Dampfes in den Hohlraum, g,

verhindert die luftdichte horizontale Scheidewand.

Die Klappen, d, e, die außen angebracht sind, und sich

schließen, wenn sie in dieser Richtung gedruͤkt werden, versperren demselben

jeden Zutritt in den Hohlraum, g, wenn sie

gehoͤrig gefaßt sind; aber selbst dann, wann Dampf eingedrungen waͤre,

wuͤrde er bei der gegenuͤberstehenden Klappe ausfahren. Hieraus

erhellt, haß der Dampf, der auf die Flaͤche der horizontalen Scheidewand

zwischen den beiden Staͤmpeln druͤkt, wenn diese groß genug, und die

Kraft des Dampfes stark genug ist, den Staͤmpel in dem Cylinder schwebend

erhalten wird.

Ich beschraͤnke mich uͤbrigens nicht auf diese beide Methoden allein,

um den Staͤmpel schwebend zu erhalten, oder auf die hier angegebene Art von Klappen,

sondern auf die Methode, den Staͤmpel mittelst des Dampfes in demselben

schwebend zu erhalten, und diese nehme ich, als mein Patent-Recht, in

Anspruch.

Eine andere Art, den Maͤngeln des horizontalen Cylinders an

Dampf-Maschinen abzuhelfen, ist diese, daß man denselben in eigenen Lagern

sich langsam drehen laͤßt, so daß der Ein- und Austritt des Dampfes in

denselben dadurch nicht gehindert wird: durch dieses Umdrehen des Cylinders wird

jeder Theil desselben und der Schlußbuͤchse gleicher Reibung und

Abnuͤzung unterzogen, Ich lasse diese Bewegung langsam, und, entweder

ununterbrochen, oder abwechselnd geschehen. In dem lezteren Falle, welchen ich

vorziehe, lasse ich die Bewegung des Cylinders in dem beinahe unwahrnehmbaren

Augenblike eintreten, der zwischen dem Aufhoͤren der Einwirkung des Dampfes

auf einer Seite des Staͤmpels, und dem Anfange der Einwirkung desselben auf

der anderen Statt hat, indem in diesem Augenblike der Cylinder sich leichter bewegen

laͤßt.

Ich habe Vorrichtungen getroffen, durch welche man den Cylinder mit der Hand drehen

kann, auf folgende Weise. A, in Fig. 7. ist ein

Laͤngendurchschnitt eines horizontalen Cylinders durch den Mittelpunct

desselben. Dieser Cylinder ist auf die gewoͤhnliche Weise gebohrt, und ein

Theil desselben an jedem Ende ist auch außen vollkommen genau zugedreht.

A 2, zeigt denselben Durchschnitt desselben Cylinders in

den Lagern eingelegt, in welchen er sich drehen soll. B,

und, C, stellt die Lager im Vogel-Perspective

dar, in welche, A, mit aller Genauigkeit paßt. Es sind

noch Kappen angebracht (die hier der Deutlichkeit wegen weggelassen sind), welche

die Haͤlse oder Zapfen von A, zwischen ihnen,

und, B und C, einschließen

und bedeken. Die hier gegebene Ansicht der lezteren zeigt ihre Vorspruͤnge

und Bolzenloͤcher, durch welche sie gehoͤrig auf Stuͤzen

befestigt werden. e, e, ist ein Raum oder Ring, der

zwischen dem Halse und den Vorspruͤngen, A, und

dem Inneren von B, gebildet wird, welches, in Verbindung

mit einer Roͤhre zwischen B, und seiner Kappe,

einen Durchgang zum Ein- und Austritte des Dampfes bildet: die Richtung

dieser Roͤhre ist durch die punctirten Linien, g,

g, angedeutet.

Der Hals von A, bei e, e, ist

mit Loͤchern versehen, durch welche der Dampf nach, g,

g, eindringen und wieder ausstroͤmen kann.

An den Enden der Untersaͤze, B, und, C, und ihren Kappen sind Vorspruͤnge, an welchen

die nothwendigen Dampfverbindungen angebracht werden koͤnnen. An C, kann man diese Verbindungen unten bei F, oder an den Enden, wie bei B, anbringen, und da, A, nicht ganz bis auf

den Grund der in C, zu seiner Aufnahme angebrachten Oeffnung hinabreicht,

kann es, wie bei e, e, ohne alle durchgebohrten

Loͤcher Dampf ein- und auslassen.

b, b, b, b, in B, sind

Platten, welche mittelst Schrauben und Nieten in ihrer Lage festgehalten werden.

Diese Platten sind Ringe, welche so zugedreht sind, daß sie außen auf A, passen, und Kappen fuͤr Schlußbuͤchsen,

o, o, o, o, bilden, welche, wenn sie gehoͤrig

gefuͤttert oder gefaßt sind, und wenn, b, b, b,

b, fest auf dieselben aufgeschraubt sind, die Verbindung mit A, dampfdicht machen.

In C, bezeichnen dieselben Buchstaben die

Schlußbuͤchse, wie in B; die Klatten oder Kappen

auf der Buͤchse in C, innenwendig von B, muͤssen aber aus zwei oder mehreren

Stuͤken bestehen, die nach dem Abdrehen zugeschnitten werden, indem sie in

Einem Stuͤke nicht fuͤglich uͤber die Vorspruͤnge von

A, passen koͤnnten.

c, c, ist ein Durchschnitt der Kappe, die auf die

Muͤndung des Cylinders aufgeschraubt ist, und ihre Schlußbuͤchse hat,

durch welche die Staͤmpelstange arbeitet.

Das Ende von A, zunaͤchst an c, c, sollte, bis zur punctirten Linie, i, i, mit irgend einer harten Substanz

ausgefuͤllt seyn, jedoch auch ein Loch haben, durch welches die

Staͤmpelstange laͤuft, ohne daß es dieselbe beruͤhrt. Dadurch

wird der Verlust des Dampfes vermieden, der sonst bei jedem Stoße Statt haben

wuͤrde.

a, a, ist ein Durchschnitt eines Rades, das an dem

Vorsprunge am Ende von A, mittelst desselben Bolzen

befestigt ist, welche die Kappen, c, c, darauf

befestigen. Dieses Rad ist an seinem Umfange mit Zaͤhnen versehen, wodurch es

bewegt werden kann, und kann, wenn man es so wuͤnscht, an dem Vorsprunge, D von A, angebracht werden,

wie die punctirten Linien, a 2, zeigen.

In Fig. 9. ist,

B, eine Ansicht des Untersazes, B, von der Seite, mit seiner Kappe, E, bedekt, und die kreisfoͤrmige Oeffnung

dazwischen zeigend, in welcher, A, eingeschlossen ist,

und sich dreht: der dunkle Ring um diese Oeffnung zeigt die Furche, o, o, in Fig. 8. welche die

daselbst beschriebene Schlußbuͤchse bildet. B,

und, E, sind gehoͤrig abgefeilt und geschliffen,

so daß, wenn sie vereinigt und zusammengebolzt werden, sie ein dampfdichtes

Gefuͤge bilden. Derselbe Fall hat auch bei C, und

bei seiner Kappe Statt.

Fig. 10.

gewaͤhrt eine Flaͤchen-Ansicht des Rades, a 1, welches an dem Ende von A, befestigt ist; die Einschnitte in der Kante der Oeffnung, in der Mitte

derselben, dienen zur Aufnahme der Bolzen, mittelst welcher es an dem Vorsprunge,

A, befestigt ist. Diese Bolzen, welche, um Raum zu

gewinnen, keinen Kopf auf der Seite von A, haben, laufen

durch diese Einschnitte und durch Loͤcher in c,

c, und haben dann ihre Niete aufgeschraubt. f, f,

ist eine Achse, die

gehoͤrig in Lagern gestuͤzt ist, und auf welcher sich die Schraube

ohne Ende, d, befindet, die in Zaͤhne am Umfange

des Radis, a, a, eingreift. h,

h, ist ein Rad auf der Achse, f, f; es ist ein

Sperr-Rad.

Fig. 11. ist

eine Flaͤchen-Ansicht des Rades, h, h,

welches hier 32 Zaͤhne hat; es kann deren aber auch mehr oder weniger

besizen.

Ich lasse am Ende eines jeden Doppel-Stoßes des Staͤmpels eine Stange

oder einen Klopfer gegen einen der Zaͤhne des Rades, h, h, in der Richtung des Pfeiles stoßen, so wie man eine Klappe oder

einen Hahn oͤffnet, und ich richte den Stoß so ein, daß er den Umfang des

Rades genau um Einen Zahn dreht. Folglich wird jeder zwei und dreißigste Doppelstoß

der Maschine Eine Umdrehung des Rades, h, h, vollenden;

und wenn, a, a, in 120 Zaͤhne getheilt ist, wird

der Cylinder sich fuͤnf Mahl des Tages umdrehen. Wenn man aber die Zahl der

Zaͤhne in den Raͤdern vermehrt, oder ein oder das andere Rad mehr

zusezt, kann die Bewegung von A, so langsam werden, als

man will.

Fig. 12.

stellt eine Art von Stange oder Kruͤke mit Zapfen an ihren gekruͤmmten

Enden vor, die, in der gezeichneten Lage, unter rechten Winkeln auf derselben

stehen. Der Vorsprung, D, von, A ist auf seiner Flaͤche mit Loͤchern versehen, in welche

die Zapfen der Stange eingefuͤhrt werden, so daß man dann, A, mittelst der Hand drehen kann. Ich bediene mich des

Schwebe-Staͤmpels, und des sich drehenden Cylinders einzeln, oder

beider zugleich. Zuweilen bringe ich meinen Cylinder in die oben beschriebenen

Lager, lasse die Raͤder gaͤnzlich weg, und drehe dann, wenn ich mit

einem Schwebe-Staͤmpel arbeite, den Cylinder zu gewissen Zeiten mit

der Hand, nur so, daß ich die Lage desselben aͤndere.

(Die Fortsezung folgt.)

Tafeln