| Titel: | Unterricht über das Feinmachen des Goldes und Silbers; abgefaßt von Hrn. d'Arcet im Namen des Gesundheits-Rathes der Stadt Paris und des Seine-Departements. Allgemeine Betrachtungen über den Zustand von Vollkommenheit, welche diese Kunst in Frankreich erreicht hat. |

| Fundstelle: | Band 28, Jahrgang 1828, Nr. I., S. 2 |

| Download: | XML |

I.

Unterricht uͤber das Feinmachen des Goldes

und Silbers; abgefaßt von Hrn. d'Arcet im Namen des Gesundheits-Rathes der Stadt Paris und des

Seine-Departements. Allgemeine Betrachtungen uͤber den Zustand von

Vollkommenheit, welche diese Kunst in Frankreich erreicht hat.Aus den Annales

mensuelles. Mai 1827. S. 131.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

d'Arcet', Unterricht uͤber das Feinmachen des Goldes und

Silbers.

Die Kunst des Feinmachens (affinage) hat keinen anderen Zwek, als Gold und Silber,

wenn beide entweder mit einander, oder mit anderen leichter oxydirbaren Metallen von

geringerem Werthe verbunden sind, auf den hoͤchsten Grad von Reinheit

zuruͤk zu fuͤhren. Diese Kunst war schon den Alten bekannt. Man schied

in den aͤltesten Zeiten das Gold von den leichter oxydirbaren Metallen

entweder durch lange anhaltendes Schmelzen, oder durch die sogenannte

Caͤmentation, oder durch Anwendung des Schwefels und Salpeters;

spaͤter bediente man sich des Spießglanzschwefels und des Sublimates zur

Reinigung des Goldes. Das Silber reinigten die Alten dadurch von den demselben

beigemengten leichter oxydirbaren metallischen Substanzen, daß sie dasselbe unter

freiem Zutritte der atmosphaͤrischen Luft lange im Fluße erhielten, oder mit

Schwefel und Salpeter behandelten. Das Abtreiben auf der Kapelle (coupellation), das Saigern (liquation) wurde erst in spaͤteren Zeiten zum Feinmachen des

Silbers von geringerem Korne angewendet, und erst gegen das Ende des 14ten

Jahrhundertes brachte man es dahin, Silber von dem Golde mit Salpetersaͤure

durch die Quart zu scheiden. Dieses leztere Verfahren ist der wichtigste

Fortschritt, den die Kunst des Feinmachens in den fruͤheren Zeiten gethan

hat. Sie sezte die sogenannten Probirer in den Stand, allen Beduͤrfnissen des

Handels mit Gold und Silber zu entsprechen, und da diese Kunst nur unter der Aegide

eines Privilegiums getrieben werden durfte, so wird man sich leicht

erklaͤren, wie sie Jahrhunderte lang getrieben werden konnte, ohne irgend

einen weiteren Fortschritt zu thun.Wir betrachten hier das Feinmachen (l'affinage)

nicht in der weitesten Bedeutung dieses Wortes, sondern bloß in Hinsicht auf

Gold und Silber, d.h., bloß um die Verbindungen des Goldes und Silbers mit

einander und mit anderen Metallen zu behandeln. A. d. O.

Als im Jahre 1789 die Revolution die verderblichen Privilegien-Rechte

zerstoͤrte, ward die Ausuͤbung der Kunst, reines Gold und reines Silber darzustellen, das

Recht eines jeden franzoͤsischen Buͤrgers (Gesez vom 19. Brumaire, An VI. Article 112.). Dem Privat-Fleiße

uͤberlassen, vervollkommnete diese Kunst sich jezt schnell, und man fing bald

an, Schwefelsaͤure statt der Salpetersaͤure bei der Behandlung der

Verbindung des Goldes mit dem Silber anzuwenden.Man vergleiche uͤber Anwendung der Schwefelsaͤure bei dem

Feinmachen die Abhandlung von d'Arcet, neveu, vom J. 1802 im LV. Bd. des Journal de Physique p. 259, und die Antwort

hierauf von Dizé, Ebendas. p. 437, 440. Hr. d'Arcet, neveu, wendete zuerst Kessel

von Platinna an, um Verbindungen von Gold und Silber fein zu machen. A. d.

O. Die große Menge Platinna, die nach und nach in das Publicum kam,Haͤmmerbare Platinna galt die Unze 36 Franken, als die HHrn. Cuvq und Couturier

eine bedeutende Menge dieses Metalles nach Frankreich brachten, und Hrn. Bréant zur Bearbeitung uͤberließen.

Dadurch gaben sie die erste Veranlassung zur besseren Behandlung der rohen

Platinna, zu den gluͤklichen Erfolgen, welche Hr. Bréant erhielt, und zu der

maͤchtigen Herabsezung des Preises, die die Platinna damals erlitt.

Dadurch konnte dieses Metall nur haͤufiger zum

Fabrik-Gebrauche angewendet werden. Die HHrn. Cuoq und Couturier fahren noch jezt

fort diesen Zweig der Industrie zu betreiben. Die Gefaͤße, die

lezterer verfertigt, werden rue de Lulli, N. 1.

verkauft. A. d. O. und die Fortschritte in der Kunst, Platinna zu haͤmmern,Hr. Bréant, vérificateur général des essais des monnaies,

ließ die Platinna-Gefaͤße verfertigen, die wir in dem unten

beschriebenen Laboratorium anwenden. Er hat seine Fabrik, rue Montmartre, N. 64, wo alle Gefaͤße

zur Concentrirung der Schwefelsaͤure, zur Scheidung des Goldes von

dem Silber etc. verfertigt werden. A. d. O. trugen endlich noch dazu bei, der Kunst des Feinmachens einen Grad von

Vollkommenheit zu verschaffen, den man nicht voraussehen konnte, und der jezt noch

schwer zu begreifen ist. Wir muͤssen uns hier in einiges Detail einlassen,

damit das Andenken an eine so große Verbesserung im Gold- und Silberhandel

erhalten wird, und jene Maͤnner, die unserer Industrie diese Vortheile

gewaͤhrten, eben so geehrt werden, wie die Wissenschaft selbst, die ihnen die

Mittel hierzu dargebothen hat.

Im Jahre 1789 wurde eine Silberbarre von geringem Korne, welche Gold enthielt, auf

folgende Weise fein gemacht.

Man fing damit an, daß man sie, oͤfters sogar mehrere Mahle, mit Salpeter

schmelzte, um das Kupfer davon abzuscheiden. Man koͤrnte hierauf dieses

Silber, und behandelte es in Gefaͤßen von Steingut mit heißer

Salpetersaͤure. Das nicht aufgeloͤste Gold wurde noch ein Mahl mit

staͤrkerer Salpeter-Saͤure behandelt, und mit vielem Wasser

gewaschen, getroknet, und mit Salpeter geschmolzen. Die, Fluͤßigkeiten wurden

zusammengegossen, mit Kupfer gesaͤttigt, und heiß mit Kupferplatten in

Beruͤhrung so lange gebracht, bis alles Silber ausgeschieden war. Das im

metallischen Zustande niedergeschlagene Silber wurde sorgfaͤltig gewaschen,

dann getroknet, und mit Salpeter und etwas Borax geschmolzen. Die

Fluͤßigkeiten, welche alles salpetersaure Kupfer enthielten, wurden bis zur

Syrup-Consistenz eingedikt, in große Gefaͤße von Steingut gegossen, und in diesem einem

Feuer ausgesezt, durch welches das salpetersaure Kupfer zersezt werden konnte. Auf

diese Weise ging natuͤrlich beinahe alle angewendete Salpetersaͤure

verloren. Man mußte nun auch noch das Kupfer-Oxyd auf dem Boden dieser

Gefaͤße in metallischen Zustand reduciren, und mit Kohlen in einem

Wind- oder in einem sogenannten Aermel-Ofen schmelzen.

Man sieht, daß man bei diesem Verfahren sehr viel Salpeter brauchte; daß man sich der

Salpetersaͤure bediente, die sehr theuer zu stehen kommt; daß die

Gefaͤße, deren man sich bediente, sehr gebrechlich waren, und dem schnellen

Wechsel der Temperatur nur sehr schlecht widerstehen koͤnnen; daß beinahe

alle Salpetersaͤure verloren ging, theils durch die Aufloͤsung des

Metalles, theils durch die Zersezung des salpetersauren Kupfers; daß man

aͤußerst gefaͤhrliche, und fuͤr die Gesundheit verderbliche

Gasarten erzeugte; daß man bedeutenden Abgang an dem angewendeten Kupfer erlitt; daß

man viele Schlafen und Tiegeltruͤmmer erhielt, um daraus die Abfaͤlle

an Gold und Silber zu gewinnen; daß man endlich alle diese Kosten nur durch das Gold

und Silber, als die einzigen brauchbaren Artikel, die man bei diesen Operationen

erhielt, deken konnte.

Bei der neuen Verfahrungs-Art, deren man sich gegenwaͤrtig zu Paris

bedient, sind alle so eben angefuͤhrten Nachtheile beseitigt. Das Detail,

welches wir sogleich angeben werden, wird, verglichen mit Obigem, hinreichen um zu

beweisen, mit welchem Erfolge unsere Feinmacher alle Huͤlfsquellen der Chemie

auf ihre Arbeiten anzuwenden verstanden.

Wir wollen nun annehmen, man haͤtte eine Silberbarre von geringem Korne, die

etwas Gold enthaͤlt, fein zu machen. Nach dem neuen Verfahren wird nun der

Arbeiter diese Barre schmelzen und koͤrnen, ohne sie mit Salpeter zu treiben,

um ihren Gehalt zu erhoͤhen, und das gekoͤrnte Metall mit

Schwefelsaͤure in Gefaͤßen von Platinna behandeln. Das von dem Silber

abgeschiedene Gold wird noch ein Mahl mit neuer Saͤure behandelt, dann

gewaschen, getroknet und mit etwas Salpeter geschmolzen. Das schwefelsaure Silber

wird heiß zersezt, indem man Kupferplatten in dasselbe taucht, das Silber gewaschen

und getroknet, und dann mit etwas Salpeter und Borax geschmolzen, und in eine neue

Barre gegossen. Das aufgeloͤste schwefelsaure Kupfer wird gereinigt, indem

man demselben noch heiß eine hinlaͤngliche Menge Kupfer-OxydVergl. Hrn. Gay-Lussac's Abhandlung im 49.

Bd. d. Annales de Chimie, p. 25. A. d. O. zusezt, dann bis zur gehoͤrigen Consistenz abgeraucht, und zur

KrystallisirungVergl. hieruͤber Descroizilles,

uͤber Erzeugung des Kupfervitrioles und die Krystallisation dieses

Salzes in den Mèmoires de l'Acad. de Rouen,

année 1807, p. 63. A. d. O. bei Seite gestellt, wo man nach dem Erkalten schoͤne Krystalle von

schwefelsaurem Kupfer erhaͤlt.

Man sieht hieraus schon, daß man bei diesem Verfahren in einem gut eingerichteten

Laboratorium weit weniger Ausgaben fuͤr Arbeitslohn, fuͤr Salpeter,

fuͤr Saͤuren, fuͤr Tiegel, fuͤr Kohlen etc. hat; daß man

weniger Abgang erleidet; daß man weniger Ruͤkstaͤnde erhaͤlt,

die man neuerdings bearbeiten muß; daß man viel an Zeit gewinnt, indem die Operation

schneller von Statten geht; daß man endlich dadurch auch eine brauchbare Waare

erhaͤlt, indem man, außer dem feingemachten Golde und Silber, auch

krystallisirten Kupfervitriol bekommt, und so die Schwefelsaͤure und das

Kupfer, welche man bei diesem Verfahren brauchte, so wie auch das Kupfer, welches

dem Silber beigesezt war, am besten verwendet hat. Ueberdieß ist bei diesem

Verfahren auch die Gesundheit weniger gefaͤhrdet, da sich waͤhrend

desselben nur schwefeligsaures Gas und etwas Schwefelsaͤure in Dampf

verwandelt entwikelt, und selbst die wenigen hierdurch entstehenden Nachtheile

lassen sich leichter beseitigen. Die unten beigefuͤgte Uebersicht wird die so

eben erwaͤhnten Vortheile dieser neuen Verfahrungs-Weise noch mehr

bestaͤtigen. Wir koͤnnten dieselben noch mehr herausheben; da wir aber

nicht die Absicht haben, die ganze Kunst des Feinmachens zu beschreiben, so werden

wir uns nicht in das Detail der bei derselben nothwendigen Handgriffe einlassen, und

beschraͤnken uns bloß darauf, dieses Verfahren in allen seinen Theilen

fuͤr die Gesundheit gaͤnzlich unschaͤdlich zu machen.

Beschreibung eines Laboratoriums, in

welchem man Gold und Silber ohne alle Gefahr fuͤr die Arbeiter, und ohne

alle Ungelegenheit fuͤr die Nachbarschaft fein machen kann.

Die HHrn. St. André, Poizat und Comp., rue de la Fidélité N. 11, haben das hier

beschriebene Laboratorium sich nach unserem Plane und nach unserer Weisung erbauen

und einrichten lassen. Man fing am 1. April 1826 in demselben an zu arbeiten. Es ist

groß genug, um taͤglich mehr als zwei Ztr. (100 Kilogramm) Silber fein zu

machen. Man hat in demselben bereits 15,000 Kilogramm verarbeitet (im Werthe von

3,300,000 Franken), und 3,000 Kilogramm Gold, im Werthe von ungefaͤhr

10,500,000 Franken. Man erzeugte in demselben noch uͤberdieß 12 bis 15,000

Kilogramm krystallisirten Kupfer-Vitriol. Die Nachbarn, welche alle der

Errichtung dieser Fabrik

sich widersezten, und dieselbe nicht in ihrer Mitte leiden wollten, haben indessen

das ganze Jahr uͤber nicht die mindeste Klage gefuͤhrt; sie wußten

sogar eine lange Zeit uͤber nicht, daß die Fabrik bereits im Gange war, und

sind gegenwaͤrtig vollkommen uͤber alle Moͤglichkeit eines

fuͤr sie entstehenden Nachtheiles beruhigt. Folgende Zeichnung stellt den Bau

und die Einrichtung dieser Fabrik dar.

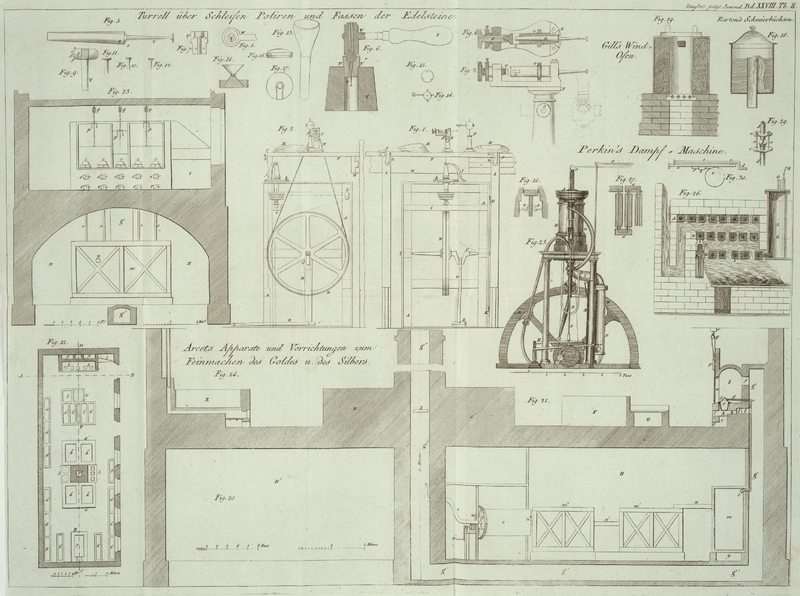

Fig. 22.

Grundriß des Laboratoriums zum Feinmachen des Goldes und Silbers.

b, b, Grundriß der Oefen, auf welche die fuͤnf

Kessel aus Platinna gestellt werden.

g, g, Schornstein, durch welchen die sauren

Daͤmpfe und der Rauch der Oefen niedersteigt, um in den horizontalen

Schornstein zu gelangen, g'', Fig. 23, 24., und aus diesem in

den Hauptschornstein, g'', Fig. 22, 24. in der Mitte des

Laboratoriums.

1, kleiner Rauchfang, der seinen Zug von dem Hauptschornsteine erhaͤlt.

Dieser Winkel ist zur Aufnahme der Platinna-Kessel vorgerichtet, wenn

dieselben von ihren Oefen abgehoben werden, um unter diesem Rauchfange die sauren

siedenden Fluͤßigkeiten abzugießen, ohne daß ungesunde Daͤmpfe sich in

dem Laboratorium verbreiteten. Diese Daͤmpfe werden von dem Schornsteine, g, aufgenommen, in welchen sie der Luftzug hinreißt.

G, ist die Tafel, auf welche die Platinna-Kessel

gestellt werden, wenn man die Schwefelsaͤure und das gekoͤrnte Silber

in dieselben bringt. Man waͤscht daselbst auch das aus dem Kupfer und Silber

ausgeschiedene feingemachte Gold.

2, sind die Kessel, in welchen man das Silber, nachdem es durch das Kupfer

gefaͤllt und gewaschen wurde, troknet.

3, Grundriß der drei Windoͤfen, in welchem man sowohl die unreinen Barren, die

man koͤrnen will, als das feingemachte Gold und Silber schmilzt.

4, bleierne Kessel, in welchen man das mit Wasser verduͤnnte schwefelsaure

Silber mittelst der kupfernen Platten zersezt; man verdampft in denselben auch die

Aufloͤsungen des schwefelsauren Kupfers, um dieses Salz dann zu

krystallisiren.

5, Behaͤlter, in welchem man die Platinna-Kessel und alles

Geraͤthe des Laboratoriums waͤscht, das von schwefelsauren Silber

benezt oder beschmuzt wurde.

6, Krystallisir-Gefaͤße, mit Blei ausgefuͤttert, in welche man

die concentrirte Aufloͤsung des schwefelsauren Kupfers gießt, um sie in

denselben krystallisiren zu lassen.

7, Kessel, in welchem man die Mutter-Laugen der ersten Krystallisation des

Kupfer-Vitrioles bis zur gehoͤrigen Dike abraucht.

g'', Durchschnitt des Hauptschornsteines, der aus der

Mitte des Laboratoriums aufsteigt und allen Rauch der Oefen; b, b, 2, 3 und 4, aufnimmt. Die in den Oefen, 2, 3 und 4, erzeugte Hize

erwaͤrmt vorzuͤglich den senkrechten Theil dieses Schornsteines, und

erzeugt dadurch den anhaltenden und maͤchtigen Zug.

Fig. 23.

Querdurchschnitt des Laboratoriums nach der Linie, A, B,

des Grundrisses in Fig. 22. vom Puncte, C, aus gesehen.

Man sieht in, q, q, q, die Rollen, uͤber welche

die Ketten laufen, die zum Aufziehen und Niederlassen der

Blech-Thuͤrchen, p, p, p dienen, welche

man, nach Belieben, ganz oder zum Theile schließen, und dadurch auch das vordere

Ende des Rauchwinkels, in welchem sich die Platinna-Kessel befinden, die man

in, c, c, c, c, c, sieht, ganz oder zum Theile absperren

kann. Die Thuͤren der 5 Oefen sind mit s, die

Thuͤren der Aschenherde mit t, bezeichnet.

1, ist der kleine Rauchwinkel, der gleichfalls in den Schornstein, g, seinen Abzug hat, und in welchem man alle Arbeiten

verrichtet, welche in dem Laboratorium einen uͤblen Geruch verbreiten

koͤnnten.

g, ist jener Theil des Schornsteines, welcher den Rauch

der 5 Oefen, auf welchen sich die Platinna-Kessel befinden, in den

horizontalen Schornstein, g', leitet, und aus diesem in

den Hauptschornstein, g'', Fig. 24. fuͤhrt.

Die sauren Daͤmpfe, welche aus den Platinna-Kesseln entweichen, wenn

man sie oͤffnet, koͤnnen sich nicht in dem Laboratorium verbreiten,

sondern vermengen sich mit dem Rauche der Oefen, und ziehen mit diesem durch die

Schornsteine, g, g', in den Hauptschornstein, g'', Fig. 24.

e, e, e, e, sind bleierne Roͤhren von 0,08 Meter

im Durchmesser, welche die Platinna-Kessel mit der mit Blei

ausgefuͤtterten Kiste, m, im Keller, H, unter dem Laboratorium in Verbindung sezen. Die

fuͤnfte bleierne Rohre, e, dient zur

Luͤftung des Platinna-Kessels, der in der Mitte des Ofens steht, und

laͤuft in den inneren Raum des Schornsteines, g',

kann also in dieser Figur nicht dargestellt werden. Man sieht in, n, den Durchschnitt der bleiernen Roͤhre, welche

die Daͤmpfe der Kiste, m, in die uͤbrigen

Theile des Apparates fuͤhrt.

g', Durchschnitt, des Theiles des Schornsteines, welcher

horizontal unter dem Boden des Kellers hinlaͤuft, und in der Mitte des

lezteren in den Hauptschornstein, Fig. 24. tritt.

Fig. 24. ist

der Durchschnitt des Laboratoriums nach der Linie, C, D,

des Grundrisses.

In dem oberen Theile der Tafel sieht man den Durchschnitt des Laboratoriums, in

welchem gearbeitet wird. Der untere Theil stellt den Durchschnitt des Kellers, H,In dem hier beschriebenen Laboratorium ist jener Theil des Kellers, welcher

hier mit H, bezeichnet ist, ein Pochwerk und

zusammenhaͤngendes Muͤhlenwerk, in welchem die Abfalle des

Laboratoriums mit Queksilber behandelt werden. A. d. O. unter dem Laboratorium dar, wo sich, in zwekmaͤßigen Apparaten, die

Dampfe und schaͤdlichen Gasarten verdichten und absorbirt werden, die sich

bei der Einwirkung der Schwefelsaͤure auf das unreine Gold und Silber

entwikeln. Diese Apparate wirken auf folgende Weise.

Der Platinna-Kessel, c, welcher so viel Metall und

Schwefelsaͤure enthaͤlt, als er auf ein Mahl fassen kann, wird auf

seinen Ofen, h, gestellt, dessen Aschenherd man in, i, sieht, und den Schornstein in, k, l, g, g', g''. Man bedekt diesen Kessel mit

seinem Platinna-Hute, und verbindet sorgfaͤltig seinen Hals, d, mit der Roͤhre, e,

e, die aus Blei ist. Eben dieß geschieht mit den vier anderen

Platinna-Kesseln. Man laͤßt die Blech-Thuͤren, p, p, p, Fig. 23. beinahe ganz

herab, und schuͤrt das Feuer unter den 5 Oefen an, deren Ofen- und

Aschen-Thuͤren man bei, s und t, sieht.

Unter den Oefen, 2, 3, 4, in Fig. 22. wird zuerst

Feuer gemacht. Die dadurch erhizte Luft in dem Hauptschornsteine, g'', g'', Fig. 24. erzeugt einen

maͤchtigen Zug nach aufwaͤrts, der alles der Gesundheit

Gefaͤhrliche aus dem Laboratorium fortreißt, theils unter dem Rauchwinkel,

b, der Oefen, auf welchem die

Platinna-Kessel, stehen, theils aus dem Rauchwinkel, 1, (Fig. 22 und 23.), wo jede

ungesunde Arbeit zu geschehen hat.

Sobald die Schwefelsaͤure auf das Silber und Kupfer einzuwirken

anfaͤngt, entwikelt sich schwefeliges Gas und Wasserdampf, der in

Daͤmpfe verwandelte Schwefelsaͤure enthaͤlt. Der Zug in dem

Hauptschornsteine macht, daß in jeden Platinna-Kessel einige Luft durch die

Roͤhre, 8, Fig. 24. eintritt. Diese Luft, die sich mit der schwefeligen

Saͤure und mit den Daͤmpfen verbindet, wird mit denselben in den Hals

des Hutes hineingezogen, und kommt von da in die bleierne Roͤhre, e, e, e. Diese Daͤmpfe gelangen mit der

schwefeligen Saͤure in die Bleikiste, m, in dem

Keller, H; ein Theil verdichtet sich; der uͤbrige

Theil durchlaͤuft nach und nach die Roͤhre, n; die zweite Bleikiste, m'; die Rohre, n'; die dritte Bleistifte, m'', in welcher sich endlich die lezten Daͤmpfe verdichten. Durch die

Roͤhre, n'', geht dann beinahe reine schwefelige

Saͤure uͤber, und gelangt in die mit Kalk-Hydrat

gefuͤllte Kiste, o, die mittelst eines

Raͤderwerkes, u, und einer Kurbel, u', um ihre Achse gedreht, und so gehoͤrig

geruͤttelt wird, um allen Kalk in Beruͤhrung mit dem schwefeligen Gase

zu bringen. Auf diese Weise wird alles Gas leicht verschlungen, und es entweicht

durch die Roͤhre, q, in den Schornstein, g'', nur jene wenige atmosphaͤrische Luft, die man durch die

Tubulirung in den Platinna-Kessel eintreten ließ, um die Daͤmpfe aus

demselben zu verjagen, und zu verhindern, daß sie sich nicht unter dem Rauchwinkel,

b, der Oefen verbreiten. Wenn sich auch einige

ungesunde Daͤmpfe in dem Rauchwinkel, b, oder

unter dem sogenannten Mantel waͤhrend der Arbeit, entweder in dem Augenblike,

wo man die Kessel von dem Ofen wegnimmt, oder waͤhrend der Arbeit,

verbreiten, so koͤnnen sie doch nicht aus diesem Winkel heraus, oder unter

dem Mantel durch. Der in dem Hauptschornsteine, g'',

hergestellte Zug wuͤrde sie noͤthigen, zugleich mit der Luft, die

unter den Blech-Thuͤren, p, Fig. 23.

eintritt, in den Schornstein, g, zu treten, indem sie

durch die Oeffnung, f, oben in dem Rauchwinkel, b, (Fig. 24.) in den

Schornstein, g, treten, und dann dem horizontalen

Schornsteine, g', folgend sich mit dem Rauche in dem

Hauptschornsteine, g'', verbinden, der sie hoch in die

Atmosphaͤre hinauf fuͤhrt.

Eben dieß gilt auch von den schaͤdlichen Daͤmpfen, die sich in dem

Rauchwinkel, 1, entwikeln (Fig. 22 und 23.); und auf

diese Weise laͤßt sich leicht diese Arbeit der Gesundheit vollkommen

unschaͤdlich machen. Was die Gewinnung des schwefelsauren Silbers und die

Verdampfung der Aufloͤsung des schwefelsauren Kupfers betrifft, so ist es

genug, wenn man, um diese Arbeit unschaͤdlich zu machen, diese

Aufloͤsungen nicht mit einer zu hohen Temperatur behandelt, ehe man sie auf

den neutralen Zustand gebracht hat, was immer leicht geschehen kann, wenn man sich

des gepuͤlverten kohlensauren Kupfer-Oxydes bedient, und damit die

Aufloͤsung saͤttigt.

In einigen besonderen Faͤllen, wo man sich des Eisens oder Zinkes, statt des

Kupfers, bedienen kann, um das Silber oder Kupfer niederzuschlagen, aus

Aufloͤsungen, die uͤberschuͤssige SchwefelsaͤureEisen und Zink kann man dann zur Zersezung des schwefelsauren Silbers und

Kupfers anwenden, wann es sich nur um Ausscheidung des Goldes aus seinen

Verbindungen mit Silber und Kupfer handelt. Die

Muͤnz-Directoren, die nur Silber von 0,009 brauchen,

koͤnnten sich dieser Methode mit großem Vortheile bedienen. A. d.

O. enthalten, muß diese Arbeit in einer bedekten Kufe verrichtet werden, die

wie in den Berlinerblau-Fabriken vorgerichtet ist.Die Beschreibung dieses Apparates findet sich im 82. Bd. der Annales de Chimie, p. 165. A. d. O. In diesem Falle muß das Wasserstoffgas, welches sich entwikelt, durch eine

Roͤhre von gehoͤrigem Durchmesser in das Innere des Schornsteines, g'', uͤber der Oeffnung, I, geleitet werden, damit dieses Gas in keinem Falle sich

entzuͤnden kann. Man sieht in y, Fig. 24., daß die

Blei-Kiste, m, den Boden nicht beruͤhrt;

sie steht zugleich auf allen Seiten frei. Dadurch kann sie leichter

abkuͤhlen, und folglich koͤnnen die dahin geleiteten Daͤmpfe

sich leichter verdichten.

Man sieht in E, den Durchschnitt des bleiernen Kessels,

E, im Grundrisse, Fig. 22. Der Buchstabe,

F, zeigt den Aufriß der

Krystallisations-Gefaͤße im Grundrisse, so wie G, den Tisch, G, zeigt.

Die Oeffnung, I, im Schornsteine, g'', dient als besonderer Schornstein fuͤr die Oefen, 2, Fig. 22, 24.Man muß die Oeffnung, i, ganz oder zum Theile,

nach Belieben, schließen koͤnnen. Eben dieß gilt auch von den

Schornsteinen der Oefen, die in Fig. 22. durch,

b, b, 3, 4, und 7, bezeichnet sind. Alle

diese Schornsteine muͤssen mit guten Schiebern (Registern) versehen seyn, damit man den Zug

gehoͤrig reguliren kann. A. d. O.. Die Buchstaben, x und x' bezeichnen den Durchschnitt des Mauerwerkes der Oefen, auf welchen die

Bleikessel, 4, 4, 4, 4, Fig. 22. aufgestellt

sind.

Alle Dekel auf den Blei-Kisten und allen uͤbrigen Apparate

muͤssen genau verkittet werden; dann, wenn diese aͤußere Luft zwischen

den Fugen eintreten, wuͤrde, wuͤrde der Zug durch den Schornstein, g'', weniger auf die Tubulirungen der

Platinnen-Kessel wirken, und nicht die verlangte Kraft aͤußern. Immer

muͤssen zuerst auch die Oefen, 2, 3, und 4, in Fig. 22. geheizt werden,

damit die schaͤdlichen Daͤmpfe aus b und

1, vertrieben werden koͤnnen, und, wie gesagt, alle gefaͤhrlichen

Arbeiten muͤssen in diesen Rauchwinkeln oder unter diesen Maͤnteln

verrichtet werden. Man muß auch dafuͤr sorgen, daß immer frische Luft genug

in das Laboratorium gelangen kann; theils damit die Oefen ziehen koͤnnen,

theils damit durch die Gitterbedachung die Daͤmpfe aus den

Abrauch-Kesseln leichter ihren Ausweg finden; denn sonst wuͤrde

fuͤr die Kessel in der Mitte des Laboratoriums eine andere Ventilation

nothwendig werden.Wenn man anderswo kein Gitterdach errichten koͤnnte, so muͤßten

uͤber den Kesseln um den Hauptschornstein, g'', Rauchwinkel oder Mantel aus Brettern, oder aus leichtem

Mauerwerke errichtet werden, die man mit dem Hauptschornsteine in Verbindung

bringt. Wenn man diese Rauchwinkel mit Vorhaͤngen versieht, und sich

so benimmt, wie bei dem Vergolden, wird man allen Dampf leicht in den großen

Schornstein fuͤhren, und auch auf diese Weise das Laboratorium gesund

machen koͤnnen. A. d. O.

Verschiedene Tarife uͤber die

Kosten des Feinmachens in Frankreich seit der Zeit, als diese Kunst frei gegeben

wurde. (Im Auszuge.)

Nach Titel IX. Sect. 2. Art. 135 des Gesezes 19. Brumaire

J. VI. (9. Nov. 1797.) konnte der Feinmacher der

Regierung als Kosten fuͤr seine Arbeit anrechnen:

1) Wenn die Barren mehr als die Haͤlfte ihres Gewichtes Gold enthielten, 24

Fr. 35 C. von jedem Kilogramm feinen Goldes, das er aus diesen Barren schied.

2) Wenn die Barren weniger als die Haͤlfte Goldes hielten, 10 Fr. 22 C.

fuͤr jedes Kilogramm, das die unreine Barre vor der Scheidung wog.

3) Fuͤr Silber-Barren, 3 Franken 27 C. fuͤr jedes Kilogramm

reinen Silbers in diesen Barren.

Nach dem Geseze vom 4. Prairial Jahr XI. (24. Mai 1803.)

wurde fuͤr Gold 32 Franken fuͤr jedes Kilogramm Fein als Taxe

fuͤr das Feinmachen bestimmt.

Fuͤr Silber wurde diese Taxe nach dem Korne berechnet: fuͤr Barren von

890 oder 899 Tausendtheilen kamen 4 Franken 10 C. fuͤr jedes Kilogramm:

fuͤr Barren unter 200 aber 14 Franken fuͤr das Kilogramm.

Diese Taxen fordert man noch heute zu Tage an den Wechsel-Buͤreaux der

Muͤnze, wenn man daselbst Gold oder Silber unter 0,09 umsezen will.

Die Kunst ist seit der Zeit, als dieses Gesez fabricirt wurde, so weit

fortgeschritten, daß dem Feinmacher jezt jede Barre fuͤr Gold-Barre

gilt, die mehr als ein Zehntel ihres Gewichtes Gold enthaͤlt. Wenn sie das

Gold aus solchen Barren zu scheiden haben, erstatten sie dem Eigenthuͤmer

alles darin enthaltene Gold und Silber, behalten nur das Kupfer fuͤr sich,

das derselben beigemengt war, und verlangen nur 5 Franken 50 C. Kosten-Ersaz

fuͤr das Feinmachen fuͤr jedes Kilogramm.

Wenn man eine Silber-Barre fein machen laͤßt, die weniger als 100

Tausendtheile Gold enthaͤlt, so behaͤlt der Feinmacher Ein

Tausendtheil Gold und alles Kupfer in dieser Barre fuͤr sich; alles

uͤbrige Gold und Silber, welches in der Barre enthalten war, gibt er dem

Eigenthuͤmer, und noch eine Verguͤtung, die jezt 75 Cent, fuͤr

das Kilogramm betraͤgt. Will der Eigenthuͤmer aber alles Gold und

Silber in der fein zu machenden Barre, so verlangt der Feinmacher 2 Franken 68 C.

fuͤr jedes Kilogramm, und behaͤlt nur das Kupfer fuͤr sich. Bei

Barren von sehr schlechtem Korne ist der Feinmacher durch das Kupfer allein

hinlaͤnglich bezahlt; er gibt dem Eigenthuͤmer gern alles Silber, was

die Barre enthielt, zuruͤk. So sehr hat die Kunst des Feinmachens sich

vervollkommnet!

Die Vortheile hiervon fuͤr den Handel sind nicht zu berechnen. Es ist sehr

wahrscheinlich, daß Aufhebung der schaͤndlichen Privilegien, daß Concurrenz

und Wissenschaft diese Kunst noch weit mehr vervollkommnen, und noch

genuͤgendere Resultate liefern wird.

Tafeln