| Titel: | Ueber das Spalten, Schleifen, Poliren und Fassen der Demante zu allen bekannten Zweken. Von Hrn. Edm. Turrell. |

| Fundstelle: | Band 28, Jahrgang 1828, Nr. II., S. 11 |

| Download: | XML |

II.

Ueber das Spalten, Schleifen, Poliren und Fassen

der Demante zu allen bekannten Zweken. Von Hrn. Edm. Turrell.

Aus Gill's technological Repository, Decbr. S.

321.

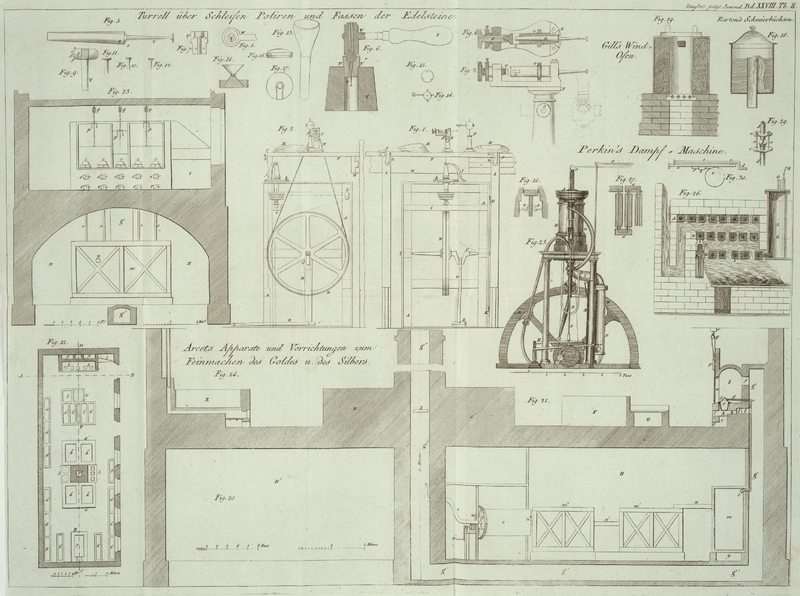

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

(Fortsezung Bd. XXVII

S. 363.)

Turrell, uͤber das Spalten, Schleifen, Poliren und Fassen

der Demante zu allen bekannten Zweken.

Ueber Anwendung des Demantpulvers zum

Siegelstechen. Ich verdanke Hrn. Raphael Clint,

einem jungen Kuͤnstler von vielen Talenten in unserer Hauptstadt, diese

Bemerkungen uͤber die wichtige Kunst des Siegelstechens; er erlaubte mir auch

seinen verbesserten Apparat hier abzuzeichnen.

Im technical Repository (VII. B. polytechn. Journ. B. XVI

S. 302.) wurde bereits seine verbesserte Methode, Demantstaub mit Oehl mittelst

concaver und convexer Werkzeuge aus gehaͤrtetem Stahle, statt mittelst des

gewoͤhnlichen Moͤrsers und Stoͤßels abzureiben beschrieben, so

daß ich hierbei nicht laͤnger verweilen darf.

Er hat ferner noch die Drehebank oder die Muͤhle verbessert, durch welche die

kleinen eisernen Raͤder und Werkzeuge, welche mit Demantstaub belegt sind,

getrieben werden, so daß sie jezt nicht bloß tragbar ist, sondern auch die zitternde

Bewegung des Laufrades und des Tretschaͤmels, wodurch das Augenglas immer hin

und her bewegt wurde, gaͤnzlich beseitigt wird.

Er bringt jezt das Laufrad auf einem besonderen Gestelle an, das mit dem Werktische

in keiner anderen Verbindung steht, als mittelst einer duͤnnen Darmsaite, die

die kleinen Raͤder treibt.

Fig. 1. auf

Tab. II. ist ein Aufriß des Werktisches und des Rahmens von der Vorderseite, und

Fig. 2.

ein Seitenaufriß. A, A ist das Gestell, welches das

Lauf- oder Bandrad aus Gußeisen traͤgt. Dieses Rad ist auf der

Kurbelachse, C, aufgezogen: die Kurbel hat zwei und

einen halben Zoll im Durchmesser. Die Kurbelstange, D,

ist aus Holz, und ist. in der Naͤhe ihres oberen Endes mit einem Loche

versehen, welches genau in den Hals der Kurbel paßt. Sie ist durch dieses Loch bis

in ihre Mitte herabgespalten oder gesaͤgt, so daß sie sich oͤffnen und

den Hals in dem Loche aufnehmen kann, und wird dann mittelst einer durch ihre Dike

gerade unter dem Loche hin durchziehenden Schraube befestigt, wie die punctirten

Linien in Fig.

2. zeigen. An dem unteren Ende dieser Stange ist noch ein Loch durch

dieselbe durchgebohrt, und ein Ausschnitt oder eine Kehle in der Naͤhe des

einen Endes des Tretschaͤmels, E, nimmt dieselbe

auf. Correspondirende Loͤcher befinden sich gleichfalls in diesem

Tretschaͤmel, und durch einen Schraubenstift, der durch eines derselben und durch das Loch in der

Kurbelstange durchgestekt wird, wird der Tretschaͤmel mit derselben

verbunden.

Das andere oder aͤußere Ende des Tretschaͤmels ist mit einem daran quer

befestigten Holzstuͤke versehen, welches eiserne Zapfen an seinen Enden

fuͤhrt, die in zwei Loͤchern laufen, welche in Oehren angebracht sind,

die an einem vierekigen, auf dem Boden des Zimmers befestigten, Stuͤke Holzes

steken, so daß auf diese Weise Kurbelstange, Tretschaͤmel und Kurbel so unter

einander verbunden sind, daß sie sich frei und ohne alles Wakeln und ohne

Laͤrmen bewegen koͤnnen.

Der Werktisch aus Mahagonyholz, F, der die Drehebank oder

die Muͤhle traͤgt, G ruht mit seinem

Ruͤken auf einer horizontalen hoͤlzernen Latte, H, die quer nach dem Fenster im Zimmer befestigt wird. Vorne ruht sie auf

zwei anderen Pfeilern, I, I. Jedes dieser drei

Hoͤlzer besteht aus zwei Stuͤken, die mit

Schwalbenschweifgefuͤge in einander eingelassen sind, so daß sie genau in

einander passen, wie Fig. 2. zeigt, und verlaͤngert oder verkuͤrzt werden

koͤnnen, je nachdem man sie hoͤher oder tiefer stellen will. Die

Mahagonytafel bildet auch das Vordertheil der dadurch und durch die bedekten Seiten

des Gestelles, A, A, gebildeten Lade auf einer Reise,

und fuͤhrt die weiblichen Haͤlften der zwei Angelgewinde, J, J die auf den Zapfen in den anderen Haͤlften,

K, K, vorne an der Seite des Rahmens befestigt sind.

Wenn indessen die Tafel horizontal liegt, wie in den beiden Figuren, nehmen die

Loͤcher in den halben Angeln, J, J, andere Zapfen

in sich auf, die an den Platten, L, L angebracht, und an

den oberen Enden der Pfeiler, I, I, befestigt sind, so

daß sie, wie Fig.

1. zeigt, davon festgehalten werden. Wenn man diese drei Stuͤke

nicht braucht, kann man sie so zusammenschieben, daß sie bequem eingepakt und in die

Kiste gebracht werden koͤnnen. Der obere Theil der Kiste und die

Mahagonytafel haben Laͤngeneinschnitte, durch welche das Laufband von dem

Laufrade auf die Rolle an der Doke der Drehebank laͤuft; und diese

Einschnitte werden auf Reisen durch Holzstuͤke geschlossen, die genau in

dieselben passen, und innerhalb der Kiste durch Dreheschieber befestigt.

Hr. Clint hat seinen Werktisch gern so, daß er bei der

Arbeit stehen kann, indem das Sizen eine Menge Krankheiten erzeugt, von welchen man

durch das Stehen frei bleibt.Anhaltendes Stehen erzeugt aber ebensoviele, nur andere Krankheiten: es ist

„das Leiden Christi auf eine andere Manier“ wie der

alte Kaͤstner sagte. A. d. U. Seine Elbogen stuͤzen sich auf zwei lederne Kissen, M, M, von ungefaͤhr 9 Zoll im Durchmesser und mit Kleien

ausgefuͤllt: seine Haͤnde haben also alle zu einer so feinen Arbeit

noͤthige Ruhe.

Die Doke seiner Drehebank steht auf einem netten Untersaze aus Gußeisen, N, der in Fig. 3. in halber

natuͤrlicher Groͤße dargestellt ist. Man sieht sie in dieser Figur in

halber natuͤrlicher Groͤße im Aufrisse von der Seite, und in Fig. 4. von

oben im Durchschnitte und im Grundrisse. Dieser Untersaz ist auf einem

keilfoͤrmigen Holzstuͤke aufgezogen, das unter demselben auf dem

Tische so befestigt ist, daß sein oberer Theil vorwaͤrts gegen den

Kuͤnstler gekehrt ist, wie man in Fig. 2. sieht. Die Doke,

O, in Fig. 3. und 4. ist aus

Stahl, der gehaͤrtet und temperirt ist. Sie laͤuft an ihrem vorderen

Ende verschmaͤlert zu, und hat eine Schulter; ihr hinteres Ende ist

walzenfoͤrmig, und laͤuft in einem walzenfoͤrmigen Loche,

welches sich in dem Ende einer staͤhlernen Schraube, P, befindet, die gleichfalls gehaͤrtet und temperirt ist, in eine

Schraubenmutter in dem Untersaze, N, paßt, und durch ein

Schraubenniet, Q, genau in ihrer Lage erhalten wird. Der

Boden des walzenfoͤrmigen Loches in der Schraube, P, ist flach, und das Ende der dagegen spielenden Doke ist etwas

zugerundet, oder convex, so daß es nur in seiner Mitte denselben beruͤhrt und

die Reibung dadurch sehr vermindert wird, wie es bereits vor vier Jahren im technical Repository (polytechn. Journ. B. XVII. S. 174.) empfohlen wurde.

Der Boden des Loches und das Ende der Doke sind beide sehr fein, in ihrem

Mittelpuncte polirt: dieß ist die Wirkung der von Hrn. Gill empfohlenen sinnreichen Vorrichtung. Das Vordertheil oder das

schmaͤlere Ende laͤuft in einem gespaltenen Halsbande von sogenanntem

Piuter, wie bei den Doken der Knopfpolirer, und laͤuft darin sehr schnell,

weil ein solches Halsband sich weniger erhizt, als ein staͤhlernes oder

messingenes. Dieses Halsband wird bereits vier Jahre lang gebraucht, und befindet

sich noch immer in einem vollkommen guten Zustande, da man stets dafuͤr

sorgte, daß keine harten und sandigen Theile in dasselbe

eindringen, und waͤhrend sie sich in den Piuter einlegen, die Doke zerkrazen.

Dieses Halsband aus Piuter ward auf der Doke selbst gegossen, nachdem jede Seite des

vorderen Endes des Standes, N, vorlaͤufig mit

Platten von verzinntem Eisenbleche gedekt wurde, die mit Loͤchern versehen

waren, welche auf die Doke an ihrem Untersaze paßten. Das Halsband wurde hierauf

horizontal mit der Saͤge durchschnitten, und wie gewoͤhnlich in zwei

Theile getheilt. Es wird auf dem Untersaze mittelst zweier ekigen Stuͤke oder

Baken vorne an seiner Stelle erhalten. Diese ganze Vorrichtung wird mittelst einer

Dekplatte und zwei Schrauben auf ihrem Plaze niedergehalten. Eine dritte Schraube,

die gleichfalls durch ein Loch in der Mitte der Platte laͤuft, druͤkt die oberste

Haͤlfte nieder, und macht dasselbe auch dann noch sich an die Doke

anschließen, wann eines oder das andere dieser Stuͤke sich abgenuͤzt

haͤtte.

Die Doke hat ein allmaͤhlich sich verschmaͤlerndes oder

kegelfoͤrmiges Loch, R, Fig. 4., das der

Laͤnge nach durch dasselbe laͤuft, und ein Querloch, oder einen

Ausschnitt, 8, an dem duͤnneren Ende dieses Loches, wie man in Fig. 3. und

4. sieht.

Das sich verschmaͤlernde oder duͤnn zulaufende Loch, R, dient zur Aufnahme der kegelfoͤrmig

zulaufenden Theile der Stiele der Werkzeuge, die den

Demantstaub fuͤhren. Eines dieser Werkzeuge ist in Fig. 5. in seiner vollen

natuͤrlichen Groͤße dargestellt. Es haͤlt in seinem

kegelfoͤrmigen Theile zwei Zoll, und an seinem

duͤnnsten Ende einen Viertelzoll; an seinem diksten Ende 1 Viertel und 1

Sechzehntel „(sic! auf deutsch fuͤnf

Sechzehntel)“ Zoll. Dieser Unterschied in der Dike der beiden Enden

reicht hin, um diese Werkzeuge fest genug in dem verduͤnnt zulaufenden Loche

der Doke steken zu lassen, und sie vor dem Lokerwerden waͤhrend des

Gebrauches zu sichern: sie koͤnnen, bei dieser Festigkeit, jedoch leicht

wieder herausgestoßen werden, wenn man einen Keil an dem inneren Ende anbringt,

welches in den Querdurchschnitt, S, in der Doke

hervorragt.

Diese Kegel werden alle in messingenen Modeln aus einer Blei-Composition

gegossen, in welcher dem Bleie zur Haͤrtung etwas Spießglanzkoͤnig

zugesezt wird, oder aus Letternmasse. Da die hierzu verfertigten Model sehr

sinnreich sind, und das Gelingen der Arbeit gar sehr von der Genauigkeit derselben

abhaͤngt, so will ich mit Erlaubniß des Hrn. Clint

denselben beschreiben.

In Fig. 6. ist,

T ein hoͤlzerner Blok, der in einem in seiner

Mitte angebrachten kreisfoͤrmigen Loche zwei messingene Baken, U, U, stuͤzt und aufnimmt, die einander

vollkommen gleich sind. Sie werden durch vier an der einen Haͤlfte

angebrachte festehende Zapfen oder Stellzapfen zusammen gehalten, indem diese in

vier mit denselben correspondirende Loͤcher in der anderen Haͤlfte

passen, wie Fig.

7. zeigt. Diese Figuren sind in halbem Maßstabe gezeichnet, oder in der

Haͤlfte ihrer natuͤrlichen Groͤße. In diese Baken, U, U, werden die aͤußeren Stiele, V der Werkzeuge Fig. 5. und 6. durch

Zufeilen eingepaßt; oder wenn sie sehr duͤnn seyn sollten, wird Papier um

dieselben gewikelt. Die Baken kommen hierauf senkrecht in das zu ihrer Aufnahme

verfertigte Loch, T, und der Stiel des Werkzeuges wird

gleichfalls in den Baken senkrecht gehalten. Die inneren vierekigen, ungleichen und

verduͤnnt zulaufenden Theile des Stieles der Werkzeuge werden dann in dem

Haupttheile des Models, W, eingeschlossen, Fig. 6., der

genau in Laͤnge und Groͤße mit dem verduͤnnt zulaufenden Loche in der Doke

correspondirt, und einen Stiel und hoͤlzernen Griff, X, eingepaßt hat. Der untere Theil des Models

hat einen Hals, der genau in eine Hoͤhlung in dem oberen Theile der Baken

paßt, und wenn der Model so gehalten wird, daß das spizige Ende des Stieles des

Werkzeuges in den Mittelpunct des Loches des Models kommt, wird das geschmolzene

Metall mittelst eines eisernen Loͤffels mit einer Lippe in den Model

gegossen, oder mittelst einer Tobakpfeife, welche das Metall aus dem

groͤßeren Loͤffel, in welchem es geschmolzen wird, in den Model

leitet, wo sie auch als Maßstab dient. Nachdem das Metall sich gesezt hat, wird der

Guß mittelst eines walzenfoͤrmigen eisernen Staͤngelchens aus dem

Model geschafft, das genau den Durchmesser des kleineren Endes des Models hat,

welches darauf gestuͤzt wird: man stoͤßt so lang sacht daran, bis der

Guß heraus getrieben wird. Man wird finden, daß der Guß sich bloß in dem Theile, W, des Models gebildet hat, dessen aͤußere Theile

unten hervorstehen koͤnnen, da sie spaͤter durch Feilen etc.

weggeschafft werden koͤnnen.

Fig. 8. zeigt

das untere oder weitere Ende des Models, W, in welchem

man einen Einschnitt, Y, sieht, der an der

Muͤndung desselben eingefeilt ist. Dieser Einschnitt erzeugt einen kleinen

unter einem Winkel hervorstehenden Theil auf dem breiteren Ende des Kegels, wie Z, in Fig. 5. zeigt. Dieser

Theil paßt dann in einen anderen ekigen Ausschnitt, der an der inneren Seite der

Doke, O, angebracht ist. Dieser Vorsprung hindert die

Werkzeuge, sich in der Doke loker zu drehen, und erhaͤlt sie innerhalb

derselben immer in derselben Lage, worauf gar sehr viel ankommt.

Die Werkzeuge, oder wenn man will, Meißel, sind alle aus dem weichsten Eisen,

entweder aus Hufnaͤgelstumpfen, die von Flintenlauf-Schmieden

zusammengeschweißt werden, oder aus Eisendraht, den man in gehoͤrige

Laͤngen zuschneidet und verduͤnnt zuschmiedet, dann in Buͤschel

zusammenbindet und vom Morgen, wo man das Feuer anzuͤndet, bis zum

naͤchsten Morgen ruͤkwaͤrts hinter dem Feuer eines

Kuͤchenherdes liegen laͤßt. Auf diese Weise bleibt der Draht den

ganzen Tag uͤber der Hize des Feuers ausgesezt, und kuͤhlt mit

demselben allmaͤhlich ab, so daß er dadurch vollkommen angelassen und zum

Gebrauche dienlich wird. Sie werden auf der Drehebank mittelst eigener Werkzeuge auf

der Doke, auf eine Ruhe gestuͤzt, abgedreht. Die Hauptstange dieser Ruhe

laͤuft durch ein Loch, das in der Stuͤze der Lade sich findet, wie die

punctirten Linien in Fig. 3. zeigen, und ist auf die an den Lacashireladen gewoͤhnliche

Weise auf einer Querleiste aufgezogen und mittelst Schrauben gestellt. Ihre

Hauptstange wird durch die Bindschraube, a, Fig. 3. in dem

Untersaze befestigt. Die Formen der Werkzeuge sieht man im Allgemeinen an einem derselben in

Fig. 9. in

natuͤrlicher Groͤße: es ist das groͤßte, das man braucht. V, ist ein Theil des Stieles, auf dessen aͤußerem

Ende das Werkzeug, b, aufgeschraubt wird. Die Peripherie

dieses Werkzeuges ist kegelfoͤrmig, oder vorne schmaͤler als hinten.

Der Theil, der davon gebraucht wird, ist mit, c, d,

bezeichnet, und die Kanten, e, und, f, sind zugerundet. Man gibt ihm diese Form, weil man

den Stein bei dem Schneiden nothwendig unter einem Winkel gegen dasselbe halten muß,

damit er nicht mit dem Stiele desselben in Beruͤhrung kommt.

Die Werkzeuge in Fig. 10. und 11. sind beinahe so, wie

das in Fig.

9., gestaltet, sind, aber kleiner, und man braucht noch kleinere.

Fig. 12. ist

ein Meißel mit einem doppelten Rande, den man zur Schattirung des Grundes eines

Schildes etc. braucht, wo die Linien parallel und gleich weit von einander entfernt

seyn muͤssen: der Meißel zeichnet hier eine zweite Linie vor, waͤhrend

er die erste schneidet. Diese kleineren Meißel sind jedoch nicht so, wie in Fig. 9., auf

das Ende eines Stieles aufgezogen, sondern sind aus einem Stuͤke mit

denselben auf der Drehebank gedreht.

Die Steine, welche geschnitten werden sollen, sind rothe oder weiße (?) Carneole,

denen der Steinschneider die Form gegeben hat. Man nimmt diesen Steinen zuerst ihre

Politur mittelst Schmergels und Wassers, womit man eine flache Piuter Platte

bestreicht, an welcher man den Stein abreibt, nachdem man denselben auf einem

hoͤlzernen Griffe, wie in Fig. 13., gehoͤrig

aufgekittet hat. Die Umrisse der Zeichnung werden mittelst eines zugespizten

Messingdrahtes gezogen, der trefflich zu diesem Zweke dient. Nun wird der Stein

geschnitten. In dieser Absicht bringt der Graveur etwas von dem mit Oehle

abgeriebenen Demantstaube, den er von den oben erwaͤhnten staͤhlernen

Reibwerkzeugen nimmt, mittelst eines aus einem Federkiele geschnittenen

Loͤffelchens, auf den Umfang des Meißels, welcher Staub sich in das weiche

Eisen, aus welchem der Meißel verfertigt ist, fest einlegt. Der Demantstaub wurde

mit Baumoͤhl abgerieben; der Meißel wird aber waͤhrend der Arbeit

bestaͤndig mit sogenanntem Ziegeloͤhle (oil of bricks) schluͤpfrig gemacht, einem

brennzeligen vegetabilischen Oehle, welches die Chemiker eigens zu diesem Gebrauche

dadurch bereiten, daß sie roth gluͤhende Ziegel in Oehl eintauchen, und diese

das Oehl einsaugen lassen, hierauf aber die Ziegel destilliren. Dieses Oehl wird in

einem kegelfoͤrmigen Gefaͤße aus verzinntem Eisenbleche aufbewahrt,

welches in, das obere Ende eines anderen Kegels eingeloͤthet wird, wie Fig. 14.

zeigt, wo dann dieser Kegel als Untersaz dient, damit es fester steht. Hr. Clint hat in dieser Absicht einen solchen Kegel in einen

kupfernen Reifen gestellt, und innenwendig mit geschmolzenem Bleie

ausgefuͤllt, mit

welchem er ihn auch von außen in dem Reife umgeben hat.

Es ist eine Thatsache, daß die feine Arbeit des Siegelstechens mehr durch das

Gefuͤhl, als durch das Auge vollendet wird: denn das Werkzeug, womit

gearbeitet wird, hindert das Auge am Sehen, und die von dem Steine abgeschliffenen

Theilchen, so wie das Oehl, das von dem Werkzeuge oder Meißel abfließt, bilden auf

dem Steine einen undurchsichtigen Flek, durch welchen der Blik nicht durchzudringen

vermag. Die durch die Arbeit selbst hervorgebrachte Wirkung laͤßt sich nur

dadurch beurtheilen, daß man bestaͤndig Abdruͤke von dem geschnittenen

Stuͤke auf Bienenwachs macht, das man mit befeuchtetem Elfenbeinschwarz

gemengt hat, und gegen den Stein andruͤkt. Der Griff, auf welchem der Stein

ausgekittet ist, wird in der rechten Hand gehalten, die sich auf den Arbeitstisch

stuͤzt. Der Stein wird ferner mittelst der linken Hand geleitet und fest

gehalten, deren Flaͤche auf einer convexen Metallplatte ruht, mit welcher,

wie man in Fig.

1. in punctirten Linien sieht, der obere Theil der Drehelade bedekt ist.

Auf diese Weise ist der Arbeiter vollkommen Herr uͤber den Stein, und kann

denselben waͤhrend der Arbeit in jede beliebige Lage bringen.

Der Kuͤnstler schaͤrft sein Auge mittelst eines

Vergroͤßerungsglases von anderthalb Zoll Brennweite, das so wie das

Handvergroͤßerungsglas der Uhrmacher und Kupferstecher etc. aufgezogen ist.

Die Linie ist naͤmlich in einem Ringe, in welchen ein Eisendraht sich endet,

aufgezogen; und dieser Draht laͤuft durch ein horizontales Loch, welches in

einer hoͤlzernen Kugel von drei Zoll im Durchmesser sich befindet, durch

welche noch ein anderes Loch unter einem rechten Winkel mit dem vorigen

durchlaͤuft. In dieses Loch paßt ein anderer Draht, der an einem schweren

metallnen Fußgestelle befestigt ist, welches drei Naͤgel oder Schrauben an

seiner flachen Unterflaͤche hat, damit es desto fester steht. Diese Drahte

werden in den Loͤchern der Kugel mittelst Bindschrauben fest gestellt. g, in Fig. 1. und 2. zeigt diesen

Apparat. Fig.

14 zeigt ihn im Grundrisse, und Fig. 15. zeigt die untere

Flaͤche desselben.

Nachdem die Arbeit vollendet ist, muß die Oberflaͤche des Steines wieder

polirt werden. Dieß geschieht gewoͤhnlich mittelst einer flachen Platte von

Piuter, die in einem besonderen Gestelle auf einer senkrechten Achse aufgezogen ist,

und von einem Laufrade mittelst einer Schnur in Umtrieb gesezt wird. Hr. Clint hat aber diese Vorrichtung an seinem tragbaren

Gestelle selbst angebracht, wo sie von derselben Schnur in Bewegung gesezt wird, die

seine Meißel oder Werkzeuge treibt. In Fig. 1. und 2. ist diese

Piuterplatte bei, h, dargestellt; die Achse derselben

laͤuft in einem Loche, und ruht auf dem oberen Ende einer Stellschraube, die

in die Querleiste, i, des Gestelles, A, A, eingelassen ist. Das obere Ende dieser Achse wird

von einem Zapfen gestuͤzt, der in einem eisernen Arme oder Buͤgel

angebracht ist, j, welcher mittelst Schrauben oben auf

dem Rahmen gehoͤrig befestigt wird. Der Zapfen tritt in ein Loch, das oben in

der Achse angebracht ist. Ein Band laͤuft von dem Rade, B, unter einer der zwei messingenen Rollen, K, hin, Fig. 2., die sich in einer

eigenen Kapsel befinden, und dann uͤber die Rolle zu dem Querl oder der Rolle

auf der Achse der Kappe, die sie zum Theile umgibt, und steigt dann oben auf eine

andere Rolle, K, hinauf, von welcher sie auf den Umfang

des Rades, B, herabsteigt, und also gehoͤrig

getrieben wird. Die Politur wird mittelst Ziegelmehles (?) (zerfallenen Steines, rotten stone) und Wasser gegeben, das man auf die flache

obere Flaͤche der Polirscheibe auftraͤgt: das Ziegelmehl (rotten stone) muß sorgfaͤltig von allen groben

oder sandigen Theilchen, mit welchen es gewoͤhnlich vermengt ist, befreit

werden; diese muͤssen daher ausgelesen werden. Damit das Wasser mit dem

Ziegelmehle nicht versprizt, ist die Polirplatte mit einer zinnernen Buͤchse

umgeben, deren unterer Theil mit einem Loche in seiner Mitte versehen ist, damit die

Achse der Polirscheibe durch kann, ehe man die Rolle darauf sezt. Der Dekel der

Buͤchse hat einen Einschnitt oben und an der Seite, der bis in die Mitte

desselben laͤuft, damit die Achse bei dem Schliessen der Spindel durch kann.

Dieser Einschnitt wird mittelst eines zinnernen Schiebers geschlossen, der in

Furchen laͤuft, welche an dem Dekel zu diesem Ende angebracht sind. Fig. 16. zeigt

diese Buͤchse im Aufrisse und Fig. 17. von oben.

Die schneidenden Werkzeuge laufen außerordentlich schnell. Sie machen 10 Umdrehungen,

waͤhrend das Laufrad, B, eine macht. Die besten

Demante zu dieser Arbeit sind die schwarzen und rauhen, die von den Juwelieren

weggeworfen werden. Hr. Clint sagte mir, daß er einmahl

einen anderen Demant hatte, der aus einem anderen Grunde weggeworfen wurde, weil er

naͤmlich so hart war, daß man keinen anderen fand, der ihn haͤtte

schleifen koͤnnen.

Glas kann nicht auf diese Weise geschnitten werden, weil das Glas macht, daß die

Theilchen des Demantstaubes die Werkzeuge selbst angreifen. Glas wird mittelst

Schmergels geschnitten, den man auf kupfernen Meißeln auftraͤgt.

Formen von Thieren und sehr artige krumme Linien lassen sich durch diese

kreisfoͤrmigen Werkzeuge sehr leicht in Stein schneiden. In Stahl hingegen

werden flache und vierekige Formen leichter dargestellt, weil hier mittelst Punzen

und Meißeln gearbeitet wird. Daher sind auch Steinschnitte schoͤner, als

Stahlschnitte. Die Weise selbst, wie gearbeitet wird, laͤßt den

Kuͤnstler weit kleinere Gegenstaͤnde darstellen, als bei einem anderen

Verfahren nicht moͤglich ist.

Tafeln