| Titel: | Leichtes und sicheres Mittel, um Drukpumpen außer Thätigkeit zu sezen. Vorgeschlagen von Dr. Ernst Alban. |

| Fundstelle: | Band 28, Jahrgang 1828, Nr. CIX., S. 426 |

| Download: | XML |

CIX.

Leichtes und sicheres Mittel, um Drukpumpen außer

Thaͤtigkeit zu sezen. Vorgeschlagen von Dr. Ernst Alban.

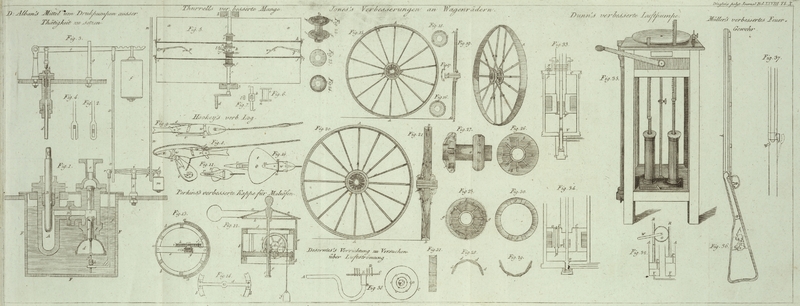

Mit Abbildungen auf Tab.

X.

Alban's Mittel, um Drukpumpen außer Thaͤtigkeit zu

sezen.

Herr John

Potter empfiehlt in Gill's technical Repository N.

61Polytechn. Journal, Bd. XXIV. S.

309. eine, wie er meint, ganz neue Methode, die Wirkung einer Drukpumpe durch

Luͤftung des Saugventils zu hemmen. Da ich dieselbe bereits aber schon vor 8

Jahren an einer hydraulischen Presse anwandte, und in den vor 3 Jahren nach England

gebrachten Plaͤnen zu meiner neuen Dampfmaschine von sehr hohem Druke

weitlaͤufig mit beschrieben, auch durch eine Menge Zeichnungen fuͤr

verschiedene Anwendungen erlaͤutert habe, so erlaube ich mir der Neuheit der

Sache hiemit zu widersprechen, und nehme die Erfindung, wenn sie anders neu ist,

fuͤr mich in Anspruch.

Daß diese Methode entschiedene Vorzuͤge vor den bisher uͤblichen

Wirkungshemmungen der Drukpumpen, vorzuͤglich sehr stark wirkender habe, ist

nicht zu bezweifeln; denn

1) Es wird ganz erstaunlich wenig Kraft erfordert, um die Hemmung auf diese Weise zu

bewirken. Oft reichen wenige Loch hin, um das Saugventil, vorzuͤglich wenn

seine eigenthuͤmliche Schwere durch Vorrichtungen balancirt wird, zu heben

und in dieser Stellung zu erhalten. Dieser Umstand ist von ganz vorzuͤglichem

Werthe, wo nur wenige. Kraft zu einer sich selbst regulirenden Hemmung vorhanden

ist, wo man z.B. nur sehr kleine Schwimmer im Kessel und Generator anwenden kann,

oder die Hemmung durch sehr kleine Gouverneure oder Moderatoren bestreiten lassen

will. Die gewoͤhnlich uͤblichen Abschlußhaͤhne an den

Saugroͤhren muͤssen eine nicht ganz unbedeutende Groͤße haben,

um eine hinreichende Oeffnung fuͤr das aufgesogene Waͤsser zu geben,

und werden, so wie jeder Wasserhahn, leicht undicht, da die stete Einwirkung des

Wassers die Schmiere derselben bald entfernt und zerstoͤrt. Manche Wasser

enthalten aber auch saure oder erdige Bestandtheile, wovon erstere das Metall des

Hahns rauh fressen und ihn feststehend machen, waͤhrend leztere erdige

Concremente an denselben absezen und die Bewegung desselben theils erschweren,

theils der Dichtheit seines Ganges Schaden thun. Welche Gefahr aber das

Stekenbleiben eines solchen Hahns, vorzuͤglich wenn dieses im geschlossenen Zustande

desselben Statt findet, fuͤr einen Kessel bringen kann, ist aus meiner ersten

Abhandlung uͤber die Hochdrukmaschinen klar geworden.

2) Dampfmaschinen ersparen bei Anwendung dieser Hemmungsmethode und der dadurch

bewirkten Hemmung die Kraft, die zur Betreibung der Drukpumpe noͤthig ist.

Dieser Vortheil springt da recht in die Augen, wo bei Anwendung eines sehr hohen

Dampfdrukes die Bewegung der Drukpumpe einen nicht unbedeutenden Kraftverlust

bringt. Bei hydraulischen Pressen bewirkt sie waͤhrend des Eintritts ihrer

Wirkung sogar eine Ersparung beinahe des ganzen zur Betreibung derselben

noͤthigen Kraftaufwandes, waͤhrend der Druk in der Presse auf keine

Weise nachlaͤßt. Dieserhalb wuͤrde ihre Anwendung in den neuen

hydraulisches Pressen des Franzosen Hallette

Man vergl. Bullet. de la Soc. d'Encourag. etc. N.

272, S. 33. Polyt. Journ. B. XXIV. S.

473. viel guͤnstigere Resultate gewaͤhren, als der von ihm

erwaͤhlte Nothbehelf, wornach er bei eintretendem Maximum in der Wirkung des

einen oder anderen Preßcylinders das Wasser durch die Drukpumpe zum

Sicherheitsventile so lange herausdruͤken laͤßt, bis der Regulirhahn

die Wirkung dieser Drukpumpen auf einen anderen Punct leitet. Wie meine

Hemmungsmethode bei hydraulischen Pressen zwekmaͤßig anzubringen sey, davon

hernach.

3) Meine Hemmungsmethode vermeidet ferner die Bildung desjenigen schaͤdlichen

Vacuums unter dem Kolben oder Staͤmpel, das bei der Anwendung eines

Abschließhahnes an der Saugroͤhre waͤhrend des jedesmahligen Steigens

dieses Kolbens oder Staͤmpels hervorgebracht wird. Abgesehen von dem geringen

Kraftverluste, den die jedesmahlige Formirung eines solchen Vacuums in der Drukpumpe

bei der Bewegung derselben von Seiten der Maschine oder durch andere

Betriebskraͤfte herbeifuͤhrt, wird durch dieses Vacuum nicht selten

die Wirkung des Drukwerkes bei Wiedereroͤffnung des Hahnes auf

laͤngere Zeit gestoͤrt, vorzuͤglich wenn dasselbe, wie man so

haͤufig sieht, nicht richtig construirt ist. Man lasse mich hier etwas

deutlicher reden.

Wenn der Staͤmpel eines Drukwerkes, dieses moͤge nun mit einem soliden

ungeliederten Staͤmpel, einem in England sogenannten plunger, der durch eine Stopfbuͤchse arbeitet, oder mit einem

geliederten Kolben (piston)Beide Ausdruͤke werden von den meisten Mechanikern als gleich

bedeutend genommen. Waͤre es aber nicht zwekmaͤßiger, wenn man

Kolben fuͤr das englische Wort piston und

Staͤmpel fuͤr plunger gebrauchte?

so haͤtte man fuͤr jedes dieser beiden sehr verschiedenen

Organe doch auch eine bestimmte Benennung, was manchen Irrthum vermeiden

helfen moͤchte. – In der That bezeichnet aber auch der Ausdruk:

Staͤmpel sehr gut die dadurch

auszudruͤkende Sache, indem ein plunger

eine solide cylindrische Stange ist. Kolben sagt nach seiner

urspruͤnglichen Bedeutung so viel, als ein staͤrkerer Theil an

einem schwaͤcheren Stiele, woher das Wort Streitkolben,

Destillirkolben u.s.w. Ein solches Werkzeug ist aber wirklich auch ein piston an seiner Stange. – Der plunger arbeitet in einem ungebohrten Cylinder,

durch eine an einem Ende desselben angebrachte Stopfbuͤchse, er ist

also ohne Liederung, da diese in dem Cylinder enthalten ist und steht fest,

waͤhrend sie sich an einem piston mit

diesem bewegt. Lezterer (der piston) erfordert

daher einen gebohrten und genau ausgeschliffenen Cylinder, waͤhrend

er selbst weniger Akkuratesse in der Ausfuͤhrung noͤthig hat,

da nicht er, sondern seine Liederung seinen Gang dichtet.Um nun aber auch den Cylinder eines Staͤmpels von dem eines Kolbens zu

unterscheiden, da beide doch ihrer Construktion nach wesentlich verschieden

sind, so uͤberlasse ich es den Kunstverstaͤndigen zur

Pruͤfung, ob fuͤr ersteren nicht der Ausdruk: Stiefel sehr paßlich seyn moͤchte,

waͤhrend man fuͤr lezteren das Wort: Cylinder beibehaͤlt? – Ich moͤchte glauben,

daß auch diese Ausdruͤke fuͤr ihren Gegenstand eben so

bezeichnend sind, als Staͤmpel und Kolben fuͤr den ihrigen.

Cylinder deutet naͤmlich immer schon ein genauer gearbeitetes

Stuͤk an, als ein Stiefel, der (d.h. sein oberer Theil oder der

sogenannte Schaft) zwar auch roͤhrenartig gebaut, jedoch nichts

weniger als genau cylindrisch ist.Ich werde in meinen kuͤnftigen Maschinenbeschreibungen diesen meinen

Vorschlag beruͤksichtigen und bin uͤberzeugt, daß ich dadurch

oft kuͤrzer und verstaͤndlicher mich zu fassen Gelegenheit

finden werde. und einem gebohrten Cylinder versehen seyn, bei Schließung der Saugroͤhre,

waͤhrend seines Steigens, fortwaͤhrend ein Vacuum bilden muß, das

durch kein durch das Saugrohr aufsteigendes Wasser ausgefuͤllt wird, so

geschieht es haͤufig, daß bei einer nicht ganz luftdichten Liederung des

Staͤmpels oder Kolbens etwas Luft von oben vor der Liederung vorbei in den

Stiefel dringt. Diese LuftLuft kann auch durch einen undichten Hahn an der Saugroͤhre

fortwaͤhrend in die Pumpe gebracht werden. haͤlt sich dann bei wieder aufgehobener Hemmung des Spiels der Pumpe

haͤufig eine zeitlang unter ihrem Kolben oder Staͤmpel, und verhindert

ein gehoͤriges Saugen derselben, wodurch ihre Arbeit nicht selten auf mehrere

Minuten und oft noch weit laͤnger unterbrochen wird, ja wohl ganz und gar

unterbleibt, wenn der Staͤmpel nach der Hallette'schen Methode, d.h. mit einfachem LederringeMan sehe am angefuͤhrten Orte (im Bulletin

und polytechn. Journale) nach. geliedert ist, bei welchem der Luft der Eintritt in den Stiefel der Pumpe

verstattet, der Zuruͤktritt aber abgeschlossen ist. Bei

Staͤmpel- (plunger) Pumpen wird dieser

Nachtheil um so fuͤhlbarer, wenn das in die Ventilbuͤchse

fuͤhrende Seitenrohr am unteren Theile des Stiefels angebracht ist, so daß

die eingedrungene Luft durch dieses nicht entweichen kann. Dieserhalb kann man beim

Bau solcher Pumpen nicht vorsichtig genug seyn. In der Folge werde ich Gelegenheit

haben, hieruͤber bestimmte Regeln aufzustellen.

4) Meine Hemmungsmethode ist endlich hoͤchst einfach, indem sie weiter keine

besondere Einrichtung, als eine Verlaͤngerung des Stiels der Saugvalve durch

ein kleines duͤnnes Staͤngelchen verlangt, auf welches eine in den

Wasserhaͤlter der Pumpe herabreichende Hebstange wirkt. Diese Einrichtung ist

nicht allein weit leichter als ein Hahn hergestellt, sondern auch von jedem

gewoͤhnlichen Arbeiter ohne Aufwand von Geschiklichkeit vollendet.

Auf Tab. X. Fig.

1. habe ich eine Drukpumpe bester Construktion dargestellt. Sie besteht

aus dem Drukstiefel, A. In demselben arbeitet der genau

abgedrehte und polirte Staͤmpel, B, am besten von

weichem Messing oder Kupfer,Bei groͤßeren Pumpen wuͤrde ein solider kupferner

Staͤmpel zu kostspielig werden, darum nimmt man einen eisernen, den

man mit einer duͤnnen Huͤlse von Kupfer uͤberzieht.

Diese Huͤlse wird mit weichem Schlagelothe zusammengeloͤthet,

uͤber den eisernen Staͤmpel geschoben und beide nun durch

einen Ring gezogen, wobei sich die kupferne Huͤlse genau an den

eisernen Staͤmpel anlegt und unzertrennlich mit demselben verbindet.

Der Staͤmpel braucht dann nicht weiter gedreht und polirt zu werden,

weil er durch das Ziehen durch den Ring gehoͤrige Rundung, gleiche

Dike und Politur erhaͤlt. Massiv kupferne Staͤmpel

muͤssen beim Abdrehen immer mit Milch befeuchtet werden, dann

erhaͤlt man gleiche Spaͤne und hat kein Hoppern des Meißels zu

befuͤrchten. um das Rosten zu verhuͤten, gebaut. Er hat oben einen

schwaͤcheren Theil, woruͤber die Huͤlse der Zugstange greift,

und mit einem Keil befestigt wird. a, ist die

Stopfbuͤchse, die den Gang des Staͤmpels dichtet, C, die Ventilbuͤchse, die durch das

Communicationsrohr, D, mit dem Drukstiefel in Verbindung

steht. In dem oberen Theile der Buͤchse befindet sich das Entleerungs-

oder Drukventil, b, in einer an der Buͤchse

angeschrobenen Roͤhre, E, aber das Saugventil,

C. Das untere Ende dieses Rohres ist mit einem

kupferneu Seiher, d, versehen. Ueber der Buͤchse

ist die Steigroͤhre, e, angeschroben, die

uͤber dem Ventile eine Erweiterung hat, damit das aus dem Ventile, b, kommende Wasser gehoͤrig in dieselbe treten

kann. Die Ventile sind gewoͤhnliche Kegelventile mit einem dreiekigen Stiele,

der ihnen die Leitung gibt.

Die Vorrichtung zum Oeffnen des Ventils, wie ich sie vorschlage und zum Theil schon

angewandt habe, besteht in der Hebstange, f, die

senkrecht in den Wasserkasten dringt. Sie biegt sich unter dem Seiher horizontal um,

und trifft hier auf das Staͤngelchen, g, das in

den Stiel des Saugventils, c, eingeschoben ist und durch

eine Oeffnung des Seihers, d, geht, in welcher es

zugleich einige Leitung findet. Der horizontale untere Theil der Hebstange hat ein

Loch, zur Aufnahme des Staͤngelchens, g, und

vermag sich damit frei an demselben auf und nieder zu bewegen, ohne auf das Ventil

zu wirken. Um eine Luͤftung des Staͤngelchens mit dem Saugventile

durch die Hebstange zu bewirken, ist auf erstere eine Art Knopf, h, geschoben und festgekeilt. Gegen diesen stoͤßt

die Hebstange bei ihrer Hebung. Der Knopf muß von dem Staͤngelchen entfernt

werden koͤnnen, wenn das Ventil aus der Ventilbuͤchse herausgenommen

werden soll.Das Knoͤpfchen auf die Stange zu schrauben, widerrathe ich, weil es

sich

auf der Schraube leicht drehen und seinen richtigen Plaz veraͤndern

kann, auch der horizontale Arm der Stange, f,

bei dem Auf- und Niedergleiten auf dem unter dem Knopfe befindlichen

Ende des Staͤngelchens, g, einigen

Widerstand an einem darauf geschnittenen Gewinde finden moͤchte.

Die Stange, f, steht außerhalb des

Wasserbehaͤlters, F, der Pumpe mit einem kleinen

Balancier, i, in Verbindung, der sich auf der

Stuͤze K, bewegt. Dieser ist bei, e, mit einem Gewichte, m,

belastet, dessen Schwere so berechnet ist, daß es die Stange, g, mit dem Saugventile vereinigt aufwiegt, und bei der Arbeit der Pumpe

das sich geluͤftet habende Ventil, c,

geoͤffnet erhalten kann. n, ist eine

Regulirstange, die von dem Gouverneur einer Dampfmaschine, oder von einem mit einem

Schwimmer des Dampfkessels verbundenen Hebel kommt. Sie hat unten einen Schliz, der

in Fig. 2.

besonders abgebildet ist. Mit diesem greift sie bei, o,

uͤber das mit dem Gewichte beschwerte Ende des kleinen Balanciers und wird

hier durch 2 kleine durch denselben gehende Stifte, p,

und, q, in ihrer Lage so erhalten, daß sie keine

Seitenbewegung auf demselben machen kann. Der Schliz schiebt sich leicht an dem

Balancier auf und nieder, ohne ihn zu bewegen. Die Regulirstange, n, ist mit dem Gouverneur oder Schwimmer in der Art

verbunden, daß sie sinkt, wenn die Kugeln des ersteren bei zu großer Geschwindigkeit

der Maschine abspringen oder der Schwimmer faͤllt (was durch eine

Hebelcommunication leicht zu bewerkstelligen ist). In beiden Faͤllen aber

senkt sich dann der untere Rand ihres Schlizes, worauf der Balancier ruhte, dieser

wird frei und das Gewicht luͤftet das Saugventil, c, worauf die Arbeit der Pumpe so lange unterbrochen wird, bis die

Regulirstange sich wieder hebt, der untere Rand ihres Schlizes das Gewichtsende des

Balanciers aufzieht, und dadurch die Saugvalve wieder sinken laͤßt. Ein zu

starkes Heben der Regulirstange und des Gewichtsendes des Balanciers kann nicht

nachtheilig fuͤr das Ventil werden, weil der horizontale Arm der Stange, f, nach unten Spielraum genug auf dem

Staͤngelchen, g, des Ventils hat.

Anmerkung.

Es mag manchem Mechaniker auffallen, warum ich die Stange, f, nicht gleich Regulirstange seyn lasse, und wozu ich die Anordnung des

Balanciers und des Gewichts getroffen habe. Hier meine Gruͤnde: da wo die

Wirkung auf die Stange, f, ploͤzlich und mit

einer gewissen Energie erfolgt, wie es wohl bei dem Gouverneur einer Dampfmaschine

oder der von mir gleich zu beschreibenden Vorrichtung einer hydraulischen Presse

geschieht, wuͤrde, wenn der Act dieser ploͤzlichen und energischen

Wirkung waͤhrend des Druͤkens des Drukstaͤmpels der Pumpe, wo

das Saugventil durch die in dieselbe gedruͤkte Fluͤßigkeit gewaltsam

geschlossen gehalten wird, eintraͤte, die Stange, g, leicht gebogen und dadurch fuͤr die Folge unthaͤtig gemacht werden

koͤnnen, was fuͤr die Sicherheit des ganzen Hemmungsapparates und

seiner Wirkung von hoͤchst nachteiligen Folgen seyn kann. Bei der Anordnung

des Balanciers mit dem Gewichte ist die Wirkung auf die Stange aber allein von

diesem Gewichte abhaͤngig, und dieses oͤffnet das Saugventil nur beim

Saugen der Pumpe, also in einem Augenblike, wo dieses Oeffnen schon von selbst durch

das Saugen des Staͤmpels bewirkt wird, es kann also hier nie ein gewaltsamer

Zug an der Stange, f, Statt finden. Die Regulirstange

hebt nur die Hemmung in der Wirkung des Gewichtes auf, und ihre Action mag so

schnell und so kraftvoll eintreten, als sie will, die das Saugventil

oͤffnende Ursache bleibt deshalb immer dieselbe.

Bei hydraulischen Pressen kann das Luͤften des Saugventils durch eine sehr

einfache Vorrichtung bewirkt werden, die zugleich als Anzeiger des Maximums in der

Wirkung der Presse zu benuzen ist. Sie ist mit dem inneren Raume des Preßcylinders

oder der Preßcylinder, wenn mehrere angewandt werden, durch eine kleine

Roͤhre in Verbindung gesezt und in Fig. 3. abgebildet. a, ist hier ein kleiner Cylinder, worin sich ein

Staͤmpel, b, in einer Stopfbuͤchse, c, dicht bewegt. Der innere Raum des Cylinders ist mit

dem des Preßcylinders durch eben genannte Roͤhre, d, verbunden, so daß die in jenem wirkende Fluͤßigkeit auch ihre

Wirkung auf den kleinen Staͤmpel zu aͤußern vermag. Dieser

Staͤmpel ist durch eine kleine Verbindungsstange und einem doppelten

Scharnier mit dem Hebel, e, verbunden, der ein

Stellgewicht, f, nach Art eines Sicherheitsventils hat.

Der Durchmesser des Staͤmpels, die Laͤnge des Gewichtshebels und die

Schwere des Stellgewichtes muͤssen zusammen so berechnet seyn, daß der

Staͤmpel beim Eintritt des Normaldruks in der Presse den Hebel mit dem

Gewichte zu luͤften beginnt. Bei, g, ist eine

Stuͤze mit einem Schliz, worin der Hebel theils Leitung gewinnt, theils aber

auch zugleich am zu starken Sinken und Steigen gehindert wird, indem er in beiden

Faͤllen gegen den oberen und unteren Rand des Schlizes anstoͤßt. Durch

Stellung des Gewichts kann zugleich der beruͤhrte Normaldruk in der Presse

beliebig modificirt werden. Von dem Gewichtshebel fuͤhrt die Regulirstange,

x, zu dem Stangenende, r, des kleinen Balanciers der ersten Figur, und faßt uͤber diesen mit

einem unten offenen Schlize. Sie wird ebenfalls durch zwei Stifte am Balancier vor

Seitenschwankungen auf demselben bewahrt. In Fig. 4. ist der Schliz

dieser Regulirstange besonders abgebildet.

Die Wirkung dieser Vorrichtung ist folgende: wenn das Maximum des Druks der

Fluͤßigkeit in dem Preßcylinder eintritt, beginnt der Staͤmpel, c, in dem kleinen Cylinder, a, sich zu heben und luͤftet den Hebel mit dem Stellgewichte, wobei der Schliz in der

Stuͤze, f, das weitere Emporsteigen hindert, der

Hebel aber zieht die Regulirstange in die Hoͤhe, so daß der obere Rand des

Schlizes den Balancier, den er niedergedruͤkt hielt, frei macht, worauf das

Gewicht am anderen Ende desselben zur Luͤftung der Saugvalve seine Action

beginnt. Laͤßt der Druk der Fluͤßigkeit in den Preßcylindern etwas

wieder nach, wie es z.B. beim Pressen von Oehlsamen geschieht, der beim Heraustreten

des Oehls sich etwas zusammenzieht, so faͤllt augenbliklich der

Staͤmpel mir dem Hebel und der Regulirstange, und hebt die Wirkung des

Balanciergewichts wieder auf, worauf die Drukpumpe so lange wieder arbeitet, bis der

Normaldruk von neuem eingetreten ist. Dieser Vorgang wird sich ohne alles Mitwirken

des Aufsehers der Presse so oft wiederholen, bis keine Verminderung des Normaldruks

mehr Statt finden kann, wo dann die Drukpumpe fuͤr immer außer Arbeit gesezt

bleibt, wenn der Aufseher nicht den Druk in dem Arbeitscylinder der Presse aufhebt.

Bei Anwendung dieser Vorrichtung kann keine Gefahr durch Uebertreibung des

Normaldruks in der Presse entstehen, und dadurch eine Beschaͤdigung oder

Sprengung derselben herbeigefuͤhrt werden, selbst wenn der Aufseher sich um

dieselbe nicht bekuͤmmert. Sollte es einem Fabrikunternehmer darum zu thun

seyn, fuͤr den Aufseher irgend ein hoͤrbares Zeichen des eingetretenen

Normaldruks in der Presse zu haben, so ließe sich leicht die Einrichtung treffen,

daß der sich luͤftende Gewichtshebel einen Glokenzug in Bewegung sezte. Eine

solche Einrichtung wird aber jeder Maschinenbauer ohne besondere Anleitung zu machen

verstehen.

Indem ich diese Vorrichtung bloß ihrem Principe nach, wie ich hoffe, deutlich genug

angegeben habe, darf ich uͤberzeugt seyn, daß jeder Maschinenbaumeister die

Anwendung derselben nach allen besonderen Faͤllen zu modificiren verstehen

wird.

Diejenige hydraulische Presse, die ich vor 8 Jahren fuͤr eine

Oehlmuͤhle baute, und die jezt noch der Hr. Kaufmann Karnatz in Rostock zum Pressen des

Senfes gebraucht, besaß die Hemmungsvorrichtung der Drukpumpe in der Art, daß der

Presser oder Aufseher sie vermittelst der Hand in Bewegung sezte, sobald er

bemerkte, daß ein kleines Rohr zu sprizen anfing, was das aus dem Sicherheitsventile

kommende Oehl (ich gebrauchte in dieser Presse als fluͤßiges Medium

naͤmlich Oehl statt Wasser) in einen Trichter fuͤhrte, der es in den

Reservoir der Drukpumpe zuruͤkleitete. Die Anordnung war fuͤr den

Presser so getroffen, daß er die Luͤftung des Saugventils von demjenigen

Tische aus bestreiten konnte, worauf er den Oehlsamen in die Haartuͤcher zu

thun beschaͤftigt war. Zu dem Ende ging die das Ventil luͤftende

Stange bis an die Deke des Oehlmuͤhlenlocals, und war hier an dem einen Ende

eines leichten Balancier von Holz eingelenkt, der bis uͤber den besagten

Tisch reichte, und von seinem entgegengesezten Ende eine Stange zu diesem Tische

herabschikte, an welcher ein Gewicht durch seine Schwere die Luͤftung des

Saugventils in der Art besorgte, wie es in Fig. 1. geschieht. Wollte

der Arbeiter die Wirkung der Drukpumpe wieder erneuern lassen, so bewegte er nur den

Hebel einer kleinen Welle uͤber dem Tische, die durch einen kleinen Hebdaumen

die Gewichtsstange wieder emporhob.

Stubbendorf im Monate November 1827.

Tafeln