| Titel: | Verbesserung an Wagenrädern, worauf Theod. Jones, Accountant in Coleman-Street, City of London, sich am 11. October 1826 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 28, Jahrgang 1828, Nr. CXVII., S. 444 |

| Download: | XML |

CXVII.

Verbesserung an Wagenraͤdern, worauf

Theod. Jones, Accountant

in Coleman-Street, City of London, sich am 11.

October 1826 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent Inventions. Mai 1828. S.

279.

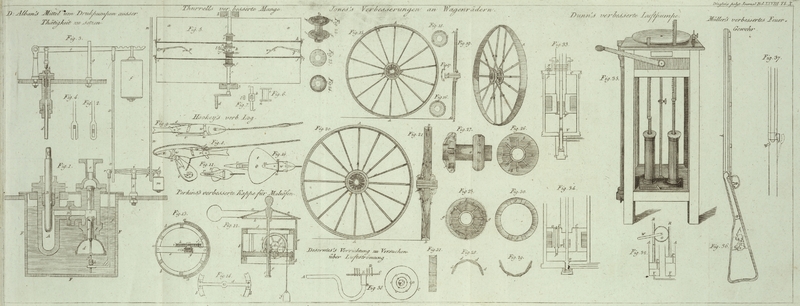

Mit Abbildungen auf Tab.

X.

Jones's Verbesserung an Wagenraͤdern.

Diese Erfindung besteht in einem solchen Baue der

Raͤder, daß das Gewicht, welches sie zu tragen haben, an dem oberen Theile

des Rades haͤngt, und nicht wie gewoͤhnlich von den Speichen, die sich

unter der Achse befinden, getragen wird.

In der Zeichnung stellt Fig. 15. einen

Seitenaufriß meiner verbesserten Raͤder mit einer einfachen Reihe von

Haͤngestangen dar, wie ich die Speichen in diesem Rade nennen will. A, A, ist ein starker Reif aus geschlagenem Eisen oder

aus irgend einem anderen schiklichen Material, welchen ich, da er die Stelle der

Felgen und des Reifes zugleich vertritt, den Rand nennen will. Dieser Rand kann

entweder ein flacher Reif, oder wie er hier dargestellt ist, innenwendig mit einer

Rippe versehen seyn, damit er staͤrker wird. Durch diesen Rand laufen

vierzehn kegelfoͤrmige Loͤcher, die gleichweit von einander entfernt

sind: sie sind hier, durch punctirte Linien angedeutet, und eines derselben ist mit,

a, bezeichnet. G, ist

die Buͤchse. F, F, die Nabe, an welcher die Kappe

oder der Schild abgenommen ist, um den Bau derselben deutlicher zu zeigen. Die Nabe

enthaͤlt vierzehn Waͤnde oder Abtheilungen, wovon eine mit, f, bezeichnet ist: diese Waͤnde theilen sie in

eben so viele Faͤcher oder Zellen, und sie ist, sammt der Buͤchse, aus

Einem Stuͤke aus Gußeisen oder aus irgend einem anderen schiklichen Metalle.

B, ist eine Haͤngestange aus geschlagenem

Eisen oder aus einem anderen schiklichen Metalle mit einem kegelfoͤrmigen

Kopfe, der genau in das fuͤr ihn in dem Rande gebohrte Loch paßt: das andere

Ende bildet eine Schraube. Diese Stange fuͤhre ich durch das Loch, a, in dem Rande und dann durch ein correspondirendes

Loch in der Nabe, so daß das Ende mit der Schraube in die fuͤr dasselbe

vorgerichtete Zelle eindringt. Wenn nun auf diese Schraube das Niet, D, aufgeschraubt wird, so ist diese Haͤngestange

an ihrer Stelle. Die uͤbrigen dreizehn Hangestangen werden auf dieselbe Weise

eingesezt.

Fig. 16.

zeigt die Platte, welche ich den Schild nenne; er ist aus Gußeisen oder aus anderem

schiklichen Metalle, und wird mittelst Schrauben vorne an der Nabe befestigt, damit

die Niete sich nicht drehen koͤnnen, wenn sie an ihrer Stelle eingeschraubt

sind.

Fig. 17. ist

ein senkrechter Durchschnitt desselben Schildes, und Fig. 18. zeigt den Schild

von innen. Die Theile, h, h, kommen damit in

Beruͤhrung, und ruhen auf einer der flachen Seiten eines jeden Nietes,

wodurch das Lokerwerden oder Abschrauben derselben vollkommen gehindert wird. Die

Loͤcher in der Nabe sind groß genug, um die Haͤngestangen frei

durchzulassen, und die Niete, welche auf die Haͤngestangen aufgeschraubt

werden, haben Raum genug, um in ihre Zellen zuruͤk zu schluͤpfen. Die

Haͤngestangen haben keine Schultern gegen die Außenseite der Nabe, und ihre

Schrauben laufen nicht so weit durch die Niete in ihre Zellen, daß sie die

Buͤchse beruͤhren, und ihr Zuruͤktreten gehindert

wuͤrde. Es ist naͤmlich dieß das Eigene an meinet, verbesserten

Raͤdern, daß die Stangen, die unter der Achse sich befinden, sich so in ihre

Zellen zuruͤkziehen, daß sie nie einem Druke ausgesezt sind, und die Folge

hiervon ist, daß das ganze Gewicht, das auf der Achse in der Buͤchse, G, ruht, mittelst der oberen Stangen an jenem Theile des

Rades aufgehaͤngt erhalten wird, der waͤhrend der Umdrehungen des

Rades immer der oberste ist. Fig. 19. ist ein

Durchschnitt von Fig. 15. nach der punctirten Linie, A, A. In

dieser Figur ist, A, A, der Rand; B, ist eine duͤnne Wand auf dem kegelfoͤrmigen Kopfe der

Stange, die in einen correspondirenden Spalt in der Seite des kegelfoͤrmigen

Loches in dem Rande paßt, und so die Stange hindert, sich zu drehen, wenn das Niet

an ihrem anderen Ende aufgeschraubt wird. F, ist die

Nabe. G, die Buͤchse.

Fig. A, Tab. X. ist ein

groͤßeres Rad nach meiner verbesserten Methode mit einer doppelten Reihe von

Haͤngestangen fuͤr Lastkarren, welche staͤrkere Raͤder

fordern. G, G, in Fig. 22. ist die

Buͤchse, welche aus Einem Stuͤke gegossen ist, mit zwei Naben oder mit

zwei Reihen von Zellen, F, F, und, f, f, welche dieselbe umgeben.

Fig. 20. ist

ein Aufriß dieses Rades von der Seite, an welchem der Schild vorne an der Nabe

abgenommen ist. A, A, ist der Rand mit

kegelfoͤrmigen Loͤchern, in welche die Stangen kommen; D, D, sind acht Niete, die auf den Enden der

Haͤngestangen, B, B, aufgeschraubt sind: die

anderen acht Haͤngestangen, C, C, sind mittelst

Nieten in der Hinteren Nabe befestigt. f, f, sind acht

Waͤnde, die die vordere Nabe in acht Zellen theilen: die Hintere Nabe hat

eben so viele Zellen. In der Perspectivzeichnung, Fig. 22., sieht man, daß

die Loͤcher fuͤr die Haͤngestangen an der vorderen Nabe nicht

den Loͤchern in der anderen Nabe gegenuͤber stehen, sondern

abwechselnd mit denselben angebracht sind, so daß z.B., K, zwischen, L, und, M, zu stehen kommt.

Fig. 21. ist

ein Durchschnitt von Fig. 20. durch die

punctirte Linie, A, A. Diese Figur zeigt bei, B, den kegelfoͤrmigen Kopf der Stange mit der

duͤnnen Wand, die in einen correspondirenden Spalt in dem Rande paßt, um die

Stange, wie oben bemerkt wurde, vor dem Umdrehen zu schuͤzen. Man muß auch

bemerken, daß der obere Theil der Zelle, f, f, unter

einem rechten Winkel auf die Stange, B, steht, um dem

Niete, D, ein schoͤnes Lager darzubieten: dieß

gilt uͤbrigens auch von allen anderen Zellen. Die Stellung der Stangen, B, C, B, C, so wie sie abwechselnd mit der vorderen und

Hinteren Nabe in Verbindung stehen, sieht man besser in der Zeichnung, A.

Fig. 23.

zeigt den Schild fuͤr die vordere Nabe von außen, wie oben.

Fig. 24.

zeigt denselben Schild von innen. Ein aͤhnlicher Schild ist auch fuͤr

die Hintere Reihe von Nieten noͤthig, damit sie sich nicht abschrauben

koͤnnen, und wird auf dieselbe Weise befestigt.

Die Methode, die mir am besten bei Verfertigung der Buͤchse und Naben an

meinen Raͤdern scheint, ist folgende Verbindung des Guß- und geschlagenen Eisens. Fig. 25. zeigt

bei, a, a, eine Endansicht der Buͤchse, auf

welcher ein breiter Ranft, b, und zugleich die acht

Waͤnde, c, c, in gleicher Entfernung rings umher

in der Buͤchse gegossen sind, so daß sie den Raum in Zellen theilen, die zur

Aufnahme der Nieten bestimmt sind, wie in Fig. 20.

Fig. 25. gibt

eine aͤhnliche Ansicht der Buͤchse, a, a,

und der Waͤnde, c, c, sammt dem Rande, b. d, d, d, d, ist ein Ring aus geschlagenem Eisen,

dessen innerer Theil auf einer Doke in ein Achtek, dddd, und, eeee, ausgebildet ist. Acht

kleinere Seiten wechseln mit den groͤßeren, zwischen welchen sie sich

befinden; diese kleineren Seiten passen mit den Enden der Radialwaͤnde, und

da die Radialwaͤnde nach innen sich schief abdachen, wie man in der

Seitenansicht Fig.

27. bei, c, c, sieht, so muß dieser achtekige

Ring in zwei Theile getheilt werden, wie Fig. 28. und 29. zeigt.

Wenn diese beiden Haͤlften, d, d, d, d, auf den

Ranft, b, aufgesezt werden, so daß sie die Waͤnde

umfassen, die in Fig. 26. dargestellt sind, wird der Ring aus geschlagenem Eisen, g, g, in Fig. 30. (nachdem er

vorlaͤufig dem achtekigen Ringe angepaßt wurde, der außen cylindrisch ist)

roth gluͤhend gehizt, und uͤber die beiden Haͤlften des

achtekigen Ringes geschoben, wo er dann bei dem Erkalten sich zusammenzieht, und

folglich alle Theile fest zusammenhaͤlt, so daß genau solche Zellen

entstehen, wie in den Naben aus Gußeisen Fig. 20., 21., 22. Die punctirte Linie,

g, g, Fig. 25., zeigt die Lage

des aͤußeren Ringes. Wenn alles zusammengefuͤgt ist, werden die

Loͤcher fuͤr die Haͤngestangen durch beide Ringe durchgebohrt,

wie die punctirten Linien in Fig. 26. zeigen.Wir sehen sie nicht im Originale. A. d. U.

Fig. 27.

zeigt die Buͤchse, a, a, von der Seite, wo, d, und, g, die beiden Ringe

aus Eisen sind (im Durchschnitte), wie sie uͤber einander liegen, und ihre

Verbindung mit den Waͤnden deutlicher dargestellt ist.

Fig. 31,

zeigt den achtekigen Ring in einer seiner Haͤlften von innen, wie dieselbe

mit jenem Stuͤke, das in Fig. 27. als an seiner

Stelle (im Durchschnitte) aufgelegt ist, correspondirt. f, zeigt den Schild, der dem bereits beschriebenen aͤhnlich ist, im

Durchschnitte, und, m, zeigt die Hintere Nabe ganz von

außen.

Meine Verbesserung besteht demnach darin, die Last von den unter der Achse

befindlichen Speichen wegzunehmen, und von den daruͤber befindlichen Stangen

tragen zu lassen.

Bemerkungen des

Patenttraͤgers.

Wer immer mit Wagen viel zu thun hat, kennt die Maͤngel der

gewoͤhnlichen hoͤlzernen Raͤder, die theils von den Fehlern im

Baue derselben, theils von der Hinfaͤlligkeit des Holzes

herruͤhren.

Gegenwaͤrtiges Patentrad soll, nach den mit demselben angestellten Versuchen,

diesen Fehlern und Maͤngeln abhelfen.

Dieses Patentrad ist ganz aus Eisen, und das Gelingen desselben haͤngt

hauptsaͤchlich von dem Umstaͤnde ab, daß das Eisen hier so angewendet

ist, daß es nur durch seine Spannung wirken kann, folglich auf die vortheilhafteste

Weise.

Daß dieser Schluß richtig ist, erhellt aus der durch Versuche erwiesenen Thatsache,

daß ein duͤnner Draht das groͤßte Gewicht zu halten vermag, und daß

man an einer eisernen Stange von einem Quadratzoll im Durchschnitte 28 Tonnen (die

Tonne zu 2000. Pf.) aufzuhaͤngen vermag.

An den hoͤlzernen Raͤdern muͤssen die Speichen unter der Nabe

die Last tragen, waͤhrend an diesen Raͤdern eiserne Stangen statt

dieser Speichen die Last so in die Hoͤhe halten, daß sie gleichfoͤrmig

auf alle Stangen vertheilt wird, und dieß zwar an dem oberen Theile des Rades.

Durch diesen Bau des Rades erhaͤlt dasselbe eine außerordentliche

Staͤrke; das Materiale desselben ist ohne Vergleich dauerhafter, als Holz,

und das Rad selbst bekommt dadurch eine leichte und elegante Form. Diese

Raͤder bilden ferner vollkommene Walzen: eine Vollkommenheit im Baue

derselben, die bisher noch nie in diesem Grade erreicht wurde, obschon die Vortheile

dieser Cylinderform so allgemein anerkannt sind, daß in Folge eines

Parliamentsactes, 3. Georg IV. Cap. 126. Sec. 9. alle Zoͤllner auf allen

Straßen ermaͤchtigt sind, den Zoll in allen Faͤllen, wo Raͤder

und Achsen vollkommen walzenfoͤrmig sind, auf 2/5 herabzusezen.

Die Vortheile bei diesen Raͤdern sind folgende:

1) eine bedeutende Ersparung, indem sie nur um etwas weniges theurer zu stehen

kommen, als die gewoͤhnlichen hoͤlzernen Raͤder, dafuͤr

aber weit laͤnger dauern, als diese, theils ihres Baues, theils ihres

Materiales wegen, das der Witterung und der Naͤsse, und in warmen

Laͤndern den Insecten weit besser zu widerstehen vermag, als das Holz.

2) Koͤnnen sie, sowohl dem Materiale als dem Baue nach, jede beliebige

Staͤrke erhalten, und jedes andere Rad an Staͤrke uͤbertreffen.

Sie lassen sich leicht ausbessern, und jeder einzelne Theil kann, ohne daß die

uͤbrigen dadurch litten, ausgebessert werden. Man gewinnt ferner auch an

Material: denn, wenn das Rad auch bereits gaͤnzlich abgenuͤzt ist, hat

es noch den Werth des alten Eisens, waͤhrend ein abgenuͤztes

hoͤlzernes altes Rad, buchstaͤblich genommen, keinen Schilling werth

ist. Dieß ist bei Unternehmungen, die viele Raͤder nothwendig machen, eine

Sache von Wichtigkeit.

3) Erleichtert die rein cylindrische Form dieser Raͤder den Zug der Pferde

ungemein, und Geschirr und Straße leidet weniger.

4) An diesen Wagen drehen sich die Achsen, und die Raͤder sind ohne Schrauben

und Lohnnaͤgel an denselben befestigt. Da sie auf einer breiteren Basis

stehen, so ist die Gefahr des Umwerfens geringer.

5) Lassen sie sich leichter schmieren: dieß darf hoͤchstens zwei oder drei

Mahl im Jahre geschehen, und das Rad darf hierzu nicht abgenommen werden, wie es bei

hoͤlzernen Raͤdern haͤufig der Fall ist.Das Register of Arts lobt diese

Patentraͤder, die der Redacteur desselben an verschiedenen Fuhrwerken

angebracht sah, ungemein. Was wir bei denselben fuͤrchten, ist der

Rost, der sich hoͤchstens an solchen Raͤdern fuͤr

elegante Kutschen, durch Plattirung verhuͤten laͤßt. Auch

besorgen wir, daß diese eisernen Raͤder auf dem Pflaster stark

brummen werden. A. d. U.

Tafeln