| Titel: | Neue hydrostatische Luftpumpe ohne Kolben, Hähne, Klappen und Stöpsel, erfunden und beschrieben von J. Mile, Professor an der königl. Universität in Warschau. |

| Fundstelle: | Band 30, Jahrgang 1828, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Neue hydrostatische Luftpumpe ohne Kolben,

Haͤhne, Klappen und Stoͤpsel, erfunden und beschrieben von J. Mile, Professor an der

koͤnigl. Universitaͤt in Warschau.

Aus A. v. Drake's polnischen Miszellen. Bd. 1. S.

162.

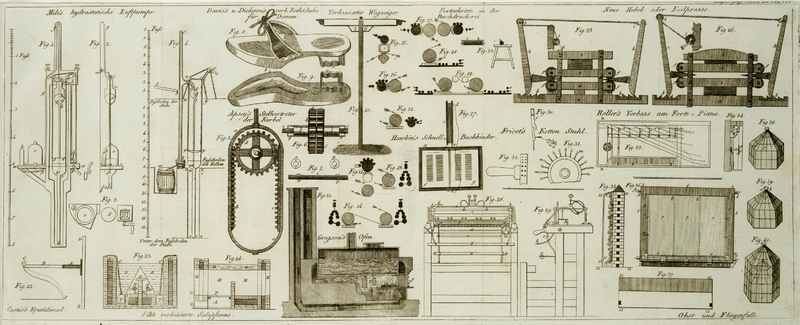

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Mile's neue hydrostatische Luftpumpe ohne Kolben, Haͤhne,

Klappen und Stoͤpsel.

In der von mir veraͤnderten Luftpumpe vertritt Queksilber die Stelle des

Kolbens, und in dieser Hinsicht ist sie nicht neu, in dem bereits Swedenborg, Baader und Hindenburg erstens dabei angewandt haben.Gehler physikalisches Woͤrterbuch 1790: V.

596. III. 79 und 81. Dadurch aber unterscheidet sie sich wesentlich von anderen, daß bei ihr gar

keine mechanischen Vorrichtungen angebracht sind. Swedenborg gebrauchte bei der seinigen Klappen, Baader und Hindenburg Haͤhne, die

meinige aber besteht in einer einfachen Vereinigung von Roͤhren, worin das

Queksilber allein die Dienste des Kolbens, der Klappen, Haͤhne und

Stoͤpsel vertritt. Ich habe sie in den Jahrbuͤchern der

koͤnigl. Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften in Warschau, im XVI. Bd.

v. J. 1823, und eine Verbesserung derselben im XVII. Bd. v. J. 1824 beschrieben.

Spaͤterhin ist mir die Beschreibung der Rommershausischen MaschineArchiv fuͤr die gesammte Naturlehre von Kastner. Bd. II. H. 3. 1824. und einer zweiten von Oechsle verbessertenObiges Archiv u.s.w. Bd. V. H. 3. 1825. Beschreibung einer großen

Queksilber-Luftpumpe, welche sich im physikalischen Kabinet zu

Karlsruhe befindet, vom Prof. Wucherer. bekannt geworden. Lezterer bedient sich eines Kolbens, um das Queksilber zu

heben, wie ich dasselbe auf die naͤmliche Weise zwei Jahre fruͤher

gebrauchte, sodann aber diese Methode als unzwekmaͤßig verwarf. Auch

gebraucht er, wie alle anderen, zwei Haͤhne, von denen der eine dazu dient,

die Luft aus dem Recipienten hinauszulassen, der andere, sie wiederum aus der Gloke

in den Recipienten hineinzulassen. Diese Maschine hat also nichts Besonderes vor den

anderen voraus, und wegen der Haͤhne, die man aufmerksam drehen muß, ist sie

complicirt. Uthe hat eine der Rommershausischen ganz

aͤhnliche Pumpe beschrieben und sie fuͤr seine eigene fruͤher

erfundene ausgegeben.Die hydrostatische Luftpumpe ohne Kolben und Ventile, im polyt. Journ. von

Dingler. Juli 1825. S. 272. An beiden ist ein Hahn noͤthig, der aͤußerst fleißig

ausgefuͤhrt seyn

muß, da sich auf ihm die ganze Maschine dreht; der Erfinder sagt selbst, daß hier

alles aus Stahl und sorgsam gearbeitet seyn muß. Bei meiner Maschine ist der Hahn

entbehrlich, nur muͤssen die Roͤhren fest zusammengekittet seyn, und

außerdem nichts mehr. Sie ist keine Kabinetsraritaͤt, und kann in der Technik

angewandt werden, weil man durch sie mit leichter Muͤhe die Luft in so großer

Menge verduͤnnen kann, wie durch keine andere.

Aus diesem Grunde denke ich, waͤre es nicht uͤberfluͤssig, dem

Auslande hier die Beschreibung meiner Luftpumpe mitzutheilen. Ihre Einrichtung

erklaͤren die Figuren auf der hier beigefuͤgten Tafel, von denen die

erste die Maschine von vorn, die zweite von der Seite und die dritte in horizontalem

Durchschnitte nach der Linie, x, x, vorstellt. Dieselben

Theile sind in allen Figuren mit denselben Buchstaben bezeichnet.

Das Hauptbehaͤltniß, in dem der Wechsel der Ausdehnung und

Zusammendruͤkung der Luft geschehen soll, ist ein Cylinder oder die Kugel,

a, die in die Rohre, b,

b, welche unten geoͤffnet ist, uͤbergeht. In dem oberen

Theile dieser Kugel sind zwei Roͤhren, g, g, und,

h, h, eingekittet, deren Durchmesser

ungefaͤhr eine Linie betraͤgt. Die Roͤhre, g, g, muß bis in den Hals der Kugel, a, reichen; sie hebt sich in die Hoͤhe, beugt

sich dann wieder nach unten, und ist mit der auf dem Teller aufgestellten Gloke, o, und mit der Barometerprobe, k, verbunden. Die zweite Roͤhre, h, h,

aber darf nicht in die Kugel hineinreichen, und braucht nur auf dem Halse derselben

aufgekittet zu werden, damit die lezte Luftblase beim Conprimiren leicht hinaus

koͤnne. Diese Roͤhre ist gebogen und tritt mit ihrem zweiten auch

offenen Ende in das Gefaͤß, i. Auf die

Roͤhre, b, b, muß die zweite Roͤhre, c, c, sich gleich einer Scheide leicht aufschieben

lassen; sie ist unten verschlossen, oben aber trichterfoͤrmig so erweitert,

daß dieser Theil uͤber die Kugel aufzubringen ist. Dieser Trichter, d, d, sammt der Rohre, c, c,

kann aber in die Hoͤhe gebracht werden, und zwar vermittelst der durch das

Drehen der Kurbel bewegten Rolle, p, auf die sich

Schnuͤre aufwinden, die uͤber die Rollen, f,

f, nach dem Trichter hingehen.

Die Roͤhren, g, h, wie auch die Kugel, a, koͤnnen aus Glas, die Roͤhren, b, b, c, c, aber muͤssen aus Eisen und der

Trichter von Holz seyn. Alles kann, wie die Figuren zeigen, am hoͤlzernen

Geruͤste befestigt werden. Einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf das

Befestigen der Kugel, a, durch die Klammer, n, weil diese Kugel von allen Seiten frei bleiben muß,

um den Trichter uͤber dieselbe hinausziehen zu koͤnnen. Die Maschine

kann vermoͤge der Haken, m, m,

an der Wand aufgehangen werden; auf diese Art nimmt sie ungeachtet ihrer

Hoͤhe nicht viel Raum ein.

Die Vorbereitung zum Gebrauche der Luftpumpe besteht in dem Anfuͤllen des

Trichters, d, d, mit so vielem Queksilber, daß bei

dessen Aufziehen uͤber die Kugel und bei deren ganzen Anfuͤllen, das

Niveau im Trichter uͤber dem hoͤchsten Punct der Kugel stehe, was das

Ausstoßen aller Luft aus lezterer versichert. Außerdem muß man etwa ein paar Linien

uͤber die Oeffnung der Roͤhre, h, h, noch

Queksilber in das Gefaͤß, i, gießen.

Das Auspumpen der Luft geschieht auf folgende Art durch Aufziehen und Herablassen des

Trichters, d, d. Beim Aufziehen des Trichters bis auf

die Kugel, a, verschließt das aufsteigende Queksilber

gleich die Oeffnung, g; deßhalb kann die in der Kugel

zusammengedruͤkte Luft nur durch die Roͤhre, h,

h, heraustreten, und dieses geschieht mit großer Leichtigkeit, weil sie nur

den Widerstand einer ein Paar Linien hohen Queksilbersaͤule im

Gefaͤße, i, zu uͤberwinden hat. Wenn alle

Luft aus der Kugel, a, herausgetrieben ist, was am

Aufhoͤren des Brausens im Gefaͤße, i, zu

erkennen ist, wird der Trichter herabgelassen, worauf das sich senkende Queksilber

eine Leere in der Kugel, a, zuruͤklaͤßt.

Dadurch wird zugleich die vorher durch das Queksilber verschlossene Oeffnung der

Roͤhre, g, frei; jezt kann also die Luft aus der

Gloke in die Kugel, a, so lange

hinuͤberstroͤmen, bis es zum Gleichgewichte kommt. Die aͤußere

Luft wird in die Kugel einzudringen streben, hat hiezu aber nur einen Weg,

naͤmlich die Roͤhre, h, h, durch welche

sie hinausgetreten. Da aber das Ende dieser Roͤhre im Queksilber des

Gefaͤßes, i, eingesenkt ist, so wird die auf die

Oberflaͤche des Queksilbers druͤkende Luft dasselbe in der

Roͤhre, h, h, hoͤchstens 28 Zoll hoch

treiben, jedoch in die Kugel nicht gelangen koͤnnen. Um den aus der Gloke in

die Kugel vertheilten Theil der Luft herauszutreiben, wird der Trichter von Neuem

gehoben, wodurch das einstroͤmende Queksilber abermahls die Oeffnung, g, verschließt, und die Luft durch die Roͤhre,

h, h, heraustreibt. Durch das Wiederholen dieses

Verfahrens wird man also immer eine neue Quantitaͤt Luft aus der Gloke

herausbringen, die Verduͤnnung wird also stufenweise wie in einer

gewoͤhnlichen Luftpumpe erfolgen.

Bei dieser Operation vertritt das Heben und Senken des Queksilbers vermittelst des

Trichters die Stelle des Kolbens, und in dem es die Oeffnungen der Roͤhren,

g, und, h, bald der

heraustretenden Luft oͤffnet, bald der eintretenden verschließt, wirkt es

anstatt der Haͤhne, Ventile und Stoͤpsel der bis jezt

gebraͤuchlichen sowohl mechanischen als hydrostatischen Luftpumpen.

Aus der Beschreibung der Wirkung geht hervor, warum diese Luftpumpe so hoch

ausfaͤllt, und die Roͤhren uͤber 28 Zoll Laͤnge bekommen

muͤssen. Denn wenn das Queksilber nicht uͤber 29 Zoll unter die

Oeffnung, g, herabgelassen werden koͤnnte,

wuͤrde gegen das Ende der Verduͤnnung der Luft die Kugel, a, sich des Queksilbers nicht entleeren, noch sich mit

Luft anfuͤllen, auch wuͤrde die Roͤhre, g, nicht geoͤffnet werden koͤnnen. Deßgleichen, wenn die

Roͤhre, g, g, nicht 28 Zoll erhoben waͤre,

so wuͤrde im Augenblike des Eindringens des Queksilbers in die Kugel, a, waͤhrend der schon hochgetriebenen

Luftverduͤnnung unter der Gloke, das Queksilber durch diese Roͤhre in

die Gloke uͤberlaufen. Wenn endlich die Roͤhre, h, h, nicht uͤber 28 Zoll lang waͤre, so wuͤrde

waͤhrend der Verduͤnnung der Luft in der Kugel, a, das von der aͤußern Luft gedruͤkte Queksilber aus dem

Gefaͤß, i, in die Kugel und hinterdrein die

aͤußere Luft hineinstroͤmen.

Das Einlassen der Luft in die Gloke nach Beendigung des Versuches geschieht leicht,

ohne Huͤlfe eines Hahns. Das Roͤhrchen, l,

welches sehr duͤnn, gekruͤmmt und oben trichterfoͤrmig

erweitert ist, wird, in dem man es mit dem Finger zuhaͤlt, durch das

Queksilber in die Oeffnung der Roͤhre, b,

eingestekt, die es aber nicht zuschließen darf. Nachdem man den Finger

hinweggenommen, stroͤmt die leichtere Luft in die Kugel und von da in die

Gloke. Man koͤnnte dasselbe dadurch bewirken, daß man den Trichter, d, d, so tief herabsenkte, bis das Ende der

Roͤhre, b, b, frei in die Luft

hervorstuͤnde; in diesem Falle aber wuͤrde die durch die

groͤßere Oeffnung in zu großer Menge einstroͤmende Luft das Queksilber

in die Roͤhre, g, und in die Gloke mit

fortreißen.

Dieses ist der Bau einer Maschine, bei welcher das Oehl unnoͤthig ist, und der

Staub nicht schadet, da sie keiner Ausreibung unterworfen und uͤberall

luftdicht verschlossen ist, und in welcher der schaͤdliche Raum sich auf das

Kanaͤlchen, h, h, beschraͤnkt.

Die Einfachheit dieser Luftpumpe empfiehlt ihren Gebrauch in der Technik,Dingler sagt im polytechn. Journ. VII. Bd. 3. H.

S. 374 uͤber die Anwendung der Luftpumpe in Fabriken und Manufacturen

Folgendes: vor noch nicht laͤnger als 10 Jahren war die Anwendung der

Luftpumpe lediglich auf physische und chemische Versuche beschraͤnkt.

Jezt faͤngt man so ziemlich allgemein an, dieses herrliche Instrument

bei Manufacturen zu gebrauchen. Unseres Wissens waren die HHrn. Howard und Hodgson die

Ersten, welche laut ihres Patentes die Luftpumpe bei ihren Zukerraffinerieen

im Großen anwendeten u.s.w. Auch wurde bekanntlich die Anwendung der

Luftpumpe in Manufacturen der Gegenstand einer Preisaufgabe der Gesellschaft

der Wissenschaften in Harlem. in welchem Falle man den Durchmesser des Behaͤltnisses und der

Roͤhren nach Belieben vergroͤßern kann, um eine groͤßere

Quantitaͤt Luft in kuͤrzerer Zeit hinauszutreiben, wozu freilich auch

eine groͤßere Quantitaͤt Queksilber und eine groͤßere Kraft, es

zu heben, noͤthig waͤre; die Maschine selbst aber brauchte deßhalb

nicht hoͤher zu

werden. Da es aber in der technischen Anwendung gewoͤhnlich nicht

erforderlich ist, die Luft im hohen Grade zu verduͤnnen, so kann man statt

Queksilber Wasser oder eine andere Fluͤssigkeit gebrauchen, und die

Hoͤhe der Maschine dem specifischen Gewichte der Fluͤssigkeit

anpassen, wodurch sie doch nicht sehr hoch ausfallen wuͤrde. Moͤge

hier als Beispiel die Beschreibung ihrer Anwendung beim Destillirapparat

angefuͤhrt werden, welche ich in der polnischen Zeitschrift Isis vom Jahre

1824, N. 5, einruͤken lassen, wo die Verduͤnnung auf ein Viertel des

Atmosphaͤrendruks oder auf 8 Fuß Wasserdruk berechnet ist.

Die vom Refrigerator abgeleitete Roͤhre (Fig. 4.) geht in die

Roͤhre, a, f, uͤber, welche mit ihrem

Ende, a, in dem Gefaͤße, e, eingesenkt und mit Branntwein angefuͤllt ist. Oben bei, f, beugt sich die Roͤhre nach unten und reicht

bis auf den Boden der Kugel, g, h, die einige Maas

Fluͤssigkeit enthalten kann. Vom obern Theile dieser Kugel geht die Rohre,

i, k, ins Gefaͤß, e. Endlich geht von der

Kugel die Roͤhre, l, m, nach unten,

woruͤber die Scheide, n, o, und der Trichter, p, q, vermittelst der Schnuͤre, p, r, t, p, s, t, und der Rolle, t, durch die Bewegung der Kurbel aufgezogen werden koͤnnen. Das

Ganze kann von Kupfer verfertigt seyn, und ist an dem Fußboden befestigt.

Die Wirkungsart dieser Luftpumpe ist aus dem oben Gesagten leicht zu begreifen. Da

die Roͤhre, l, m, nur 8 Fuß lang ist, so

wuͤrde, wie gesagt, die Luft um 1/4 des Atmosphaͤrendruks

verduͤnnt. Ueber diesen Punct wuͤrde auch bei weiterer Bewegung keine

Luft mehr herauskommen, weil die Kugel, g, h, sich nicht

vom Wasser entleeren, also nicht mit Luft anfuͤllen konnte. Doch

moͤchte solche unnuͤze Bewegung keinen Schaden hervorbringen. Nach dem

Verhaͤltniß der Laͤnge der Roͤhre, l,

m, muß gleichfalls die der anderen ausfallen. Der ganze innere Raum des

Apparats waͤre also verschlossen, und der abgekuͤhlte Branntwein

moͤchte in die Roͤhre, b, a, abfließen,

hier 8 Fuß hoch stehen und die neu zufließende Menge moͤchte immer eine

gleiche in das Gefaͤß, a, k, und von da in die

Faͤsser abtreiben.

Um nach Beendigung der Operation Luft in den Apparat einzulassen, wuͤrde die

aus dem Gefaͤß, o, weggeschoͤpfte

Quantitaͤt Branntwein ein leichtes Mittel abgeben: denn dadurch wuͤrde

die Oeffnung, a, außerhalb der Fluͤssigkeit

kommen, und der atmosphaͤrischen Luft den Eintritt gewaͤhren.

Aus obiger Beschreibung ist ersichtlich, daß der Fußboden die Oeffnung, x, y, haben muß, um den Trichter, p, p, frei durchzulassen; deßgleichen, daß im Boden des Kellers eine

hoͤlzerne Roͤhre eingegraben seyn muß, damit die Scheide, n,

o, frei bis dahin herabgelassen werden koͤnne. Die Befestigungsart

der ganzen Maschine am Boden der Stube ist aus der Fig. 4. leicht zu

erkennen, und kann nach Belieben veraͤndert werden.

Tafeln