| Titel: | Verbesserung an den Pfannen zum Salzsieden und in der Heizung derselben, worauf Jos. Tilt, Kaufmann, Prospect-Place, Southwark, sich in Folge einer Mittheilung eines im Auslande wohnenden Individuums am 4. April 1827 Ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 30, Jahrgang 1828, Nr. XVII., S. 64 |

| Download: | XML |

XVII.

Verbesserung an den Pfannen zum Salzsieden und in

der Heizung derselben, worauf Jos.

Tilt, Kaufmann, Prospect-Place, Southwark, sich in Folge einer Mittheilung eines im Auslande wohnenden

Individuums am 4. April 1827 Ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem Supplement to Vol. VI.

of the Repertory of

Patent-Inventions. p. 431.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Tilt's Verbesserung an den Pfannen zum Salzsieden etc.

Die Pfanne, nach der ersten in diesem Patente beschriebenen Art, besteht aus einer

langen Cisterne aus Baksteinen, die 30 und mehr Fuß lang ist, und Doppelwaͤnde hat, die nicht

weit von einander abstehen, und zwischen welchen Thon oder andere wasserdichte

Koͤrper fest eingepreßt werden, so daß die Fluͤssigkeit nicht

durchsikern kann. Der Boden ist auf aͤhnliche Weise wasserdicht gemacht. In

jeder dieser Cisternen ist ein hohles dreiekiges Prisma aus Eisenblech mit einer

seiner Seiten horizontal auf eine Buͤhne gelegt, die etwas uͤber dem

Boden erhaben ist, und bis auf einen kleinen Zwischenraum an beiden Enden, die ganze

Lange desselben einnimmt. Die Buͤhne ist gerade um so viel schmaler, als die

Cisterne, daß ein langer schmaler Trog, oder mehrere der Laͤnge nach

hingestellte schmale Troͤge zwischen der unteren Kante derselben und den

Seitenwaͤnden Raum finden. Diese Troge sind nur so hoch als die

Buͤhne, so daß sie hinlaͤnglich tief stehen, um alles Salz

aufzunehmen, das von den schiefen Flaͤchen des eisernen Prismas in dieselben,

sobald es krystallisirt, hinabrollt durch seine eigene Schwere.

Man wird leicht begreifen, daß die Salzsohle mittelst des hohlen eisernen Prismas

geheizt wird, und zu dieser Heizung hat er zwei verschiedene Methoden vorgeschlagen.

Nach der ersten geschieht sie mittelst eines Dampfkessels gewoͤhnlicher

Bauart, aus welchem der Dampf durch zwei Roͤhren, welche an einem Ende

desselben nahe am Boden in das Prisma eintreten, eingeleitet wird. Diese

Loͤcher, durch welche der Dampf eintritt, befinden sich zu beiden Seilen

einer Scheidemauer, die der Laͤnge nach auf der Buͤhne in dem Prisma

hinlaͤuft, und oben einen Aufsaz traͤgt, der nicht sehr weit von dem

oberen Winkel des Prismas absteht, wodurch die Hize gehindert wird, zu stark auf

diesen Theil zu wirken. Zwei andere Roͤhren laufen von der entgegengesezten

Endflaͤche des Prismas fort, und fuͤhren den Dampf entweder in eine

andere Salzpfanne, oder durch einen Schornstein in die Luft. Eine fuͤnfte

Roͤhre tritt nahe am Boden des Prismas hervor, und dient zur Ausleitung des

Wassers, welches durch den verdichteten Dampf gebildet wurde.

Nach der zweiten Methode wird in dem hohlen Prisma Feuer gemacht; in dieser Absicht

ragt das Prisma an einem Ende hervor, und ist daselbst mit Roststangen, mit einer

Aschengrube, mit einer Ofenthuͤre zum Einschuͤren des Feuermateriales

und mit einer zweiten Thuͤre zur Herausnahme der Asche versehen. Es ist

dieselbe, der Laͤnge nach hinlaufende Scheidemauer hier, wie bei der

Dampfheizung angebracht, so daß eigentlich zwei Herde hier brennen, und einige Fuß

vor dem hinteren Ende des Prismas ist eine Ruͤkmauer aufgemauert,

uͤber welche Rauch und Flamme in eine große Roͤhre am Ende des Prismas

hinauszieht, die durch die Hintere Mauer der Cisterne laͤuft, und entweder die Hize in eine

andere Cisterne, oder unmittelbar in den Schornstein fuͤhrt.

Wenn der Trog, von welchem oben die Rede war, und in welchen das Salz faͤllt,

aus Einem Stuͤke und so lang, als die Cisterne ist, so ist er durch

Scheidewaͤnde in mehrere vierekige Abtheilungen getheilt, in welchen das Salz

die Gestalt eines Wuͤrfels bekommt; eben diese Abtheilungen koͤnnen

auch dann angebracht werden, wann die Troͤge uͤberhaupt groͤßer

sind, als der Salzblok werden soll. In jedem Falle sind sie mit einer Menge kleiner

Loͤcher versehen, durch welche das Wasser ausfließen kann, wenn sie aus der

Cisterne heraufgezogen werden, was immer geschieht, wenn sie sich mit Salz

gefuͤllt haben. Zum Aufziehen sind sie mit Striken versehen, die uͤber

die obere Kante der Cisterne laufen.

Der Patenttraͤger bedient sich nicht des Ausdrukes Prisma, sondern spricht

blos von einem dachfoͤrmigen Ofen, und gibt

demselben nur zwei Seiten von Eisenblech. Da aber ein solches Dach nicht wohl

wasserdicht gebaut werden kann, so hat das Repertory

hier das Patent auf seine Rechnung verbessert.

Der Patenttraͤger bemerkt, daß dem dachfoͤrmigen Ofen sowohl als der

Cisterne auch noch andere Formen gegeben werden koͤnnen; daß ersterer auch

den Boden der Salzpfanne bilden, und leztere aus Holz verfertigt werden kann.

In der Figur, die der Patenttraͤger mittheilte, bilden die Seiten des

dachfoͤrmigen Ofens, oder des Prismas einen Winkel von 60°, und die

Sohle steigt nur einige Zolle uͤber den Giebel desselben.

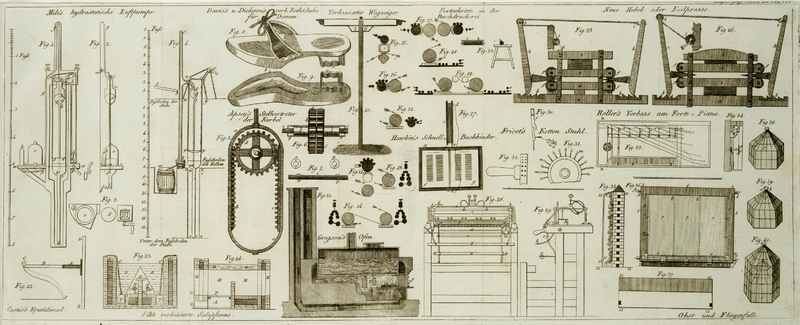

Fig. 23 ist

ein Querdurchschnitt der Salzpfanne, die hier mit Dampf geheizt wird.

B, B, ist die Cisterne aus Ziegeln, die die Sohle

enthaͤlt.

H, H, H, der hohle dachfoͤrmige Ofen aus

Eisenblech (das Prisma).

S, S, die Dampfroͤhren, die in, H, H, eintreten.

P, die Roͤhre zur Ableitung des Wassers, welches

aus dem in H, H, verdichtetem Dampfe entsteht.

T, T, Troͤge zur Aufnahme des Salzes.

C, C, Strike zum Aufziehen der Troͤge, T, T.

L, die Scheidemauer in dem Prisma mit dem Aufsaze zur

gleichfoͤrmigen Vertheilung der Hize.

Fig. 24.

Laͤngendurchschnitt der Salzpfanne, wenn sie mit Feuer geheizt wird.

B, B, die Cisterne aus Ziegeln, in welcher die Sohle

enthalten ist.

H, H, H, H, der dachfoͤrmige Ofen (oder das

Prisma), der hier durch die Doppelwaͤnde an jedem Ende von B, B, laͤuft.

D, Ofenthuͤre am Ende von, H, H.

F, Roststangen am Herde.

A, Aschengrube.

E, Thuͤre zu der Aschengrube.

K, Thon, der zwischen die Doppelmauern, B, B, eingestampft ist.

Die Abdachung, auf welcher das Salz herabrollt, so wie es sich krystallisirt, wurde

bereits von Hrn. Jos. Parker in seiner Pfanne, auf die er

im J. 1823 ein Patent nahm, angewendet (Repert. of Pat. new.,

Pres. Series. B. I., p. 281. Polytechn. Journ.

B. XVII. S. 460)

Die Bemerkung, sagt das Repertory, die wir uͤber

Parker's Pfanne machten, daß naͤmlich die

Neigung, die man hier gibt, um das Salz schnell abfallen zu machen, und die Bildung

des Pfannnensteines zu verhindern, nicht zureicht, die starke Anziehungskraft des

Eisens gegen die Erde der erdigen Salze in der Sohle zu uͤberwinden, gilt

auch von dieser Vorrichtung. Indessen scheint dieser Ofen weniger Feuermaterial zu

fordern, als jener des Hrn. Parker's, und hierin besteht

eine wahre Verbesserung. Auch ist die Methode, nach welcher das Salz hier

herausgefoͤrdert wird, besser als in dem Patente des Herrn Parker's. Es scheint jedoch noch immer hier viel Hize

verloren zu gehen, in dem dieselbe ungleichfoͤrmig vertheilt ist, und zu sehr

nach dem Giebel steigt, was durch den Aufsaz auf der Scheidemauer nicht vermindert

wird. Fuͤr den Fall, wo mit Dampf geheizt wird, schlaͤgt das Repertory eine beladene Klappe vor, um den Dampf unter

Druk zu benuͤzen, und, wo mit Feuer geheizt wird, mehrere parallele

Zuͤge unter dem Prisma, die als eben so viele Herde dienen.

Tafeln