| Titel: | Maschine zum Schneiden der Nägel, Schuhnägel und Stifte, worauf Jak. Wilks, Zinngießer zu Rochdale, Lancastershire, und Joh. Ecroyd, Krämer und Talglichthändler eben daselbst, sich am 8. November 1825 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 30, Jahrgang 1828, Nr. XXV., S. 86 |

| Download: | XML |

XXV.

Maschine zum Schneiden der Naͤgel,

Schuhnaͤgel und Stifte, worauf Jak. Wilks, Zinngießer zu

Rochdale, Lancastershire, und Joh. Ecroyd, Kraͤmer und

Talglichthaͤndler eben daselbst, sich am 8.

November 1825 ein Patent ertheilen ließen.

Aus dem London Journal of Arts. Jaͤner 1828. S.

550.

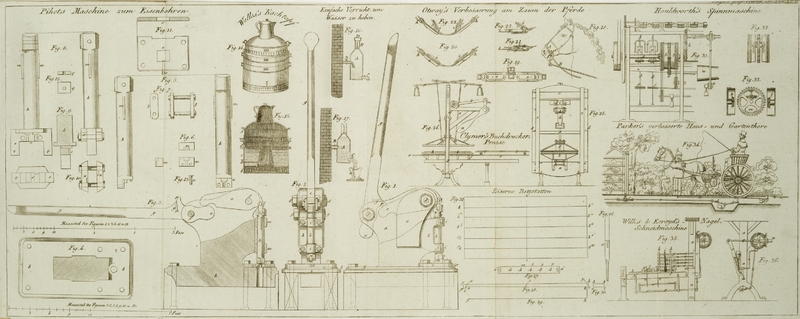

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Wilks's und Ecroyd's Maschine zum Schneiden der Naͤgel

etc.

Diese Maschine dient zum Schneiden schmaler keilfoͤrmiger Stuͤke aus

den Enden schmaler Streifen von Eisenblech: mehrere solche Streifen kommen auf ein

Mahl unter die Messer, oder unter die Schere, so daß mehrere Naͤgel etc. auf

ein Mahl geschnitten werden.

Die Maschine besteht aus einem Schlitten, welcher die Blechstreifen unter die

Schneiden des Messers fuͤhrt, und aus einem beweglichen Arme oder Messer,

welches mit den uͤbrigen Theilen der Maschine durch eine Kurbel, die von

einer sich drehenden Achse getrieben wird, in Bewegung gesezt wird.

Fig. 35 gibt

eine Laͤngenansicht dieser Maschine. Fig. 36 zeigt sie von

vorne. a, a, ist der Hauptpfosten, an dessen Seite die

Stahlplatte befestigt ist, welche eines der Blaͤtter der Schere bildet. c, ist ein Hebel oder ein Arm, der sich um einen

Stuͤzpunct in dem Pfosten, a, schwingt, und die

gekruͤmmte staͤhlerne Klinge, d,

fuͤhrt. e, e, e, sind die Streifen Eisenblech,

die mittelst der Schere, b, d, in Naͤgel

geschnitten werden sollen. f, f, ist ein Lager, welches

den Zahnstok sammt Zugehoͤr fuͤhrt, wodurch die Blechstreifen nach und

nach unter die Schere gebracht werden.

Die Streifen, e, e, e, sind mit einem ihrer Enden an den

Spindeln, g, g, g, befestigt, die sich in den

senkrechten Leisten, h, h, drehen; jede Spindel fuͤhrt ihren

Triebstok, i, i, i, der in den nachstehenden eingreift.

Die Leisten, h, h, bilden den Schlitten fuͤr die

Streifen, der an dem Zahnstoke, k, k, befestigt ist, und

mir diesem auf dem Lager, f, f, hinschleift.

Auf diesem Lager befinden sich zwei andere Leisten, die eine Schraube ohne Ende, l, fuͤhren, welche durch ihre Umdrehung den

Zahnstok, k, vorwaͤrts schiebt, zugleich mit den

Leisten, h, h, den Triebstoͤken, i, den Spindeln, g, und den

zu schneidenden Blechstreifen, e.

Das Lager, f, liegt, wie man sieht, nicht horizontal,

damit naͤmlich die Streifen nicht in einer senkrechten Richtung auf ihre

Achsen geschnitten werden, sondern schief, so daß also keilfoͤrmige

Stuͤke zum Vorscheine kommen. Zu diesem Ende laͤßt das Bett sich unter

jedem Winkel stellen, um jeden Winkel an dem keilfoͤrmigen Stuͤke

hervorzubringen, und ruht daher an jenem Ende, mit welchem es zunaͤchst an

dem Pfosten, 2, steht, in einem Gefuͤge, und an dem anderen Ende mittelst

eines Zapfens in einem Hinterpfosten, m, so, daß es nach

einem in Grade getheilten Kreisausschnitte gestellt werden kann.

Das Spiel der Maschine ist folgendes. Wenn eine gehoͤrige Drehekraft an der

Spindel, n,

Fig. 36,

angebracht wird, so wird das Rad, o, das Rad, p, drehen, und die Stange, q, die mit dem Hebel, c, und mit einer Kurbel an

der Achse dieses Rades verbunden ist, wird, so wie das Rad sich dreht, den Hebel,

c, in Schwung bringen, und die beiden Schneiden, d, und, b, wie die Schneiden

einer Schere wirken lassen, wodurch die Enden der Streifen des Eisenbleches

abgeschnitten werden.

Die Stange, r, die an einem excentrischen Rade, und auch

auf der Achse des Rades, p, befestigt ist, steigt zu

einem Arme, s, herab, der seitwaͤrts von der

langen Spindel, s, s,

Fig. 35,

auslaͤuft, wodurch, so wie das Rad, p, sich

dreht, die Spindel, s, s, sich schwingt. Diese Stange

fuͤhrt eine Stange oder ein Blatt, t, und so wie

die Spindel, s, sich schwingt, bewegt das Blatt, t, sich hin und her, und wirkt als ein Klopfer auf die

gabelfoͤrmigen Hebel, u, und, v, die oben in Stuͤzen haͤngen.

Der Stoß des Blattes, t, auf den gabelfoͤrmigen

Hebel, u, der durch die obigen Schwingungen

hervorgebracht wird, macht, daß ein Sperrkegel, der von dem oberen Ende des Hebels,

u, auf einen Zahn des Rades, w, schlaͤgt, und dasselbe dadurch einen Theil seiner Umdrehung

machen laͤßt, und so auch die Schraube ohne Ende, l, die auf der Achse desselben Rades befestigt ist. Diese Bewegung der

Schraube ohne Ende, die in die Zaͤhne des Zahnstokes, k, eingreift, schiebt, den Zahnstok um etwas vorwaͤrts, und dadurch zugleich auch den

Schlitten, h, h, und die Blechstreifen, e, e, e, die geschnitten werden sollen.

So wie diese Streifen, e, e, e, zwischen die Messer

vorwaͤrts geschoben werden, folgt alsogleich der Schlag des Hebels, und

schneidet die Enden ab, die in kleinen keilfoͤrmigen Stuͤken abfallen,

d.h. in den beabsichtigten Naͤgeln.

Wenn der Hebel, c, zuruͤktritt, macht die Stange,

r, die Spindel, s, sich

neuerdings schwingen, und das Blatt, t, wieder gegen die

gabelfoͤrmigen Hebel, u, und, v, anschlagen. Wenn der Hebel, v, bewegt wird, schlaͤgt sein oberes Ende gegen einen Zahn des

Zahnrades, x, und in dem er. dasselbe umher treibt,

treibt er auch das Zahnrad, y, auf derselben Achse,

welches in den unteren Zahnstok der Reihe, i, eingreift,

alle uͤbrigen zu einer halben Umdrehung noͤthigt, und die

Eisenblechstreifen, e, gleichfalls dreht, wodurch die

schiefe Flaͤche, die von dem lezten Schnitte uͤbrig blieb, auf die

andere Seite gekehrt, und das folgende Stuͤk ebenso keilfoͤrmig, wie

das erste, geschnitten wird. Durch die folgende Bewegung des Blattes, t, schlaͤgt der gabelfoͤrmige Hebel, u, auf das Rad, w, wie

vorher, und in dem die Schraube ohne Ende, l, gedreht

wird, wird der Zahnstok und der Schlitten sammt den Blechstreifen, o, o, o, vorgeschoben.

Auf diese Weise ertheilt jede Umdrehung des Rades, p, den

Scheren eine Bewegung, worauf jede Schwingung der Spindel, s, und ihres Blattes, t, den Schlitten mit den

Streifen vorwaͤrts schiebt, und zwar nur um Nagelbreite; die Blechstreifen

werden gedreht bei jedem Schnitte, und wenn nach wiederholten Schnitten die Bleche

bis an die sie hallenden Spindeln abgeschnitten sind, stoßt ein vorne an dem

Zahnstoke angebrachtes Stuͤk gegen das Ende des Hebels, z, welches das Rad, p,

zuruͤk schiebt und außer Umlauf sezt, und den weiteren Umlauf der Maschine

aufhebt.

Tafeln