| Titel: | Ueber das Schneiden und Schleifen der Demante und Edelsteine. |

| Fundstelle: | Band 30, Jahrgang 1828, Nr. XLIV., S. 162 |

| Download: | XML |

XLIV.

Ueber das Schneiden und Schleifen der Demante und

Edelsteine.

Aus Gill's technological Repository. August S.

65.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

(Im

Auszuge.)

Ueber das Schneiden und Schleifen der Demante und

Edelsteine.

Hr. Gill glaubt seinem fruͤheren Aufsaze

uͤber Demantschnitt von Hrn. Turrell, den wir im

polytechnischen Journ. Bd. XXVI. S. 18

geliefert haben, noch den Aufsaz uͤber diesen Gegenstand aus einem der lezten

Baͤnde des Dictionnaire technologique, Bd. XII.

S. 124 (aus welchem wir hier unsere Uebersezung liefern) nachschiken zu

muͤssen, da die englischen Demantschleifer sehr geheimnißvoll mit ihren

Arbeiten sind, und „die Steinschleifer zu Paris, wie man nicht

laͤugnen kann, ihre Kunst hoͤher gebracht haben, als alle

anderen.“

Die Kunst, Demante zu schleifen, ist sehr alt, wird aber meistens ohne genauere

Kenntniß der Grundsaͤze, auf welchen sie beruht, ausgeuͤbt.

Es scheint, daß die Alten nicht bloß wußten, daß der Demant der haͤrteste

Stein ist, sondern daß sie auch die Brechung der Lichtstrahlen, das Farbenspiel an

den regelmaͤßig krystallisirten Stuͤken desselben kannten; sie wußten

ihn aber nicht zu schneiden oder zu schleifen, und trugen ihn so, wie er aus der

Erde kam. Sie hatten keine Idee von dem Glanze, von dem Feuer, welches der Demant

durch den Schliff erhaͤlt.

Es war im J. 1476, daß Louis de Berquen zufaͤllig

die Kunst, Demante zu schleifen, dadurch entdekte, daß er zwei Demante an einander

rieb, und sie durch ihren eigenen Staub, durch das Demantpulver (égrisée),Hr. Gill, sagt man, nennt das Demantpulver égrisée

„wegen seiner schneidenden oder schleifenden

Eigenschaft;“ allein égrisée ist bloß das Particip des Zeitwortes: égriser, welches der Kunstausdruk fuͤr

Demantschleifen bei den Franzosen ist, und weder eine „cutting“ noch eine „grinding quality“ bezeichnet A.

d. Ueb. poliren lernte.

Man verkuͤrzt die Arbeit des langweiligen Demantschleifens auf zwei

verschiedene Weisen: 1) durch das Spalten des Demantes in der Richtung seines

Blaͤtterdurchganges: Stuͤke, die diese Operation nicht erlauben,

werden den Glasern in ihrem natuͤrlichen Zustande (als diamans de nature) verkauft; 2) durch den Schnitt mittelst eines feinen

Eisendrahtes, der mit einer Mischung aus Oehl und Demantstaub uͤberzogen

ist.

Demant ist der einzige Edelstein, der mit Demantpulver und Oehl geschnitten, und auf

einer sehr weichen Stahlplatte polirt wird.

Rubine, Sapphire, orientalische Topaße werden mit Demantpulver und Oehl auf einer

kupfernen Scheibe geschnitten, die geschnittenen Faßetten aber auf einer anderen

kupfernen Scheibe mit Trippel und Wasser polirt.

Schmaragde, Hyacinthe, Amethyste, Granate, Achate und andere minder harte Steine

werden mit einer bleiernen Scheibe mit Schmergel und Wasser geschnitten, und auf

einer zinnernen Scheibe mit Trippel und Wasser polirt, oder was noch besser ist, auf

einer Scheibe aus Zink mit Zinnasche und Wasser.Hr. Gill uͤbersezt sehr unrichtig:

„mit demselben Polirmateriale.“

Die kostbaren Steine weicherer Art, auch die kuͤnstlichen oder sogenannten

Pasten werden auf einer Scheibe aus hartem Holze mit Schmergel und Wasser

geschnitten, und auf einer aͤhnlichen Scheibe mit Trippel und Wasser

polirt.

Die Handgriffe bei dem Schneiden und Schleifen der uͤbrigen Steine sind

dieselben, wie bei dem Demante.

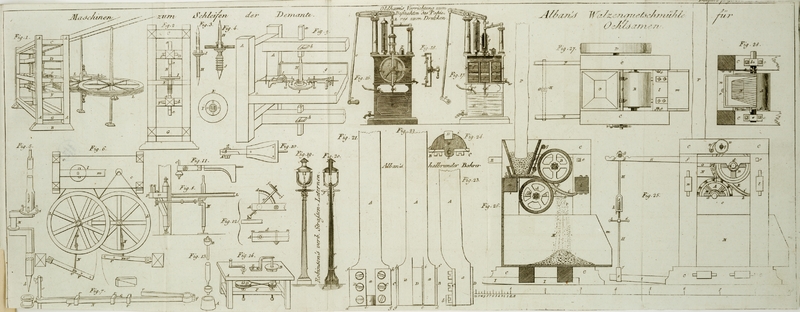

Fig. 1 zeigt

die Scheibe des Steinschneiders, die in einem starken Gestelle, A, A, aus Eichenholz aufgezogen ist, an welchem die

einzelnen Stuͤke in einander eingezapft, und durch Schrauben und Niete in

einander befestigt sind. Das Gestell hat die Form eines Parallelopipedes von 23 bis

26 DecimeterEin Decimeter ist 3,93702 englische Zoll; folglich ein Centimeter 0,39370

engl. Zoll. A. d. engl. Uebers. Laͤnge, 19–20 Decimeter Hoͤhe, und 6–7 Decimeter

Breite. In einem solchen Gestelle haben zwei Scheiben neben einander Plaz, wie die

Figur zeigt.

Außer den Fuͤßen, B, B, sind noch die fuͤnf

großen Querstuͤke, C, D, E, F, G, zu bemerken,

wovon das oberste und unterste, C, und, G, Theile des Gestelles bilden, und zur Befestigung

desselben dienen. Die beiden Querstuͤke, D, und,

F, fuͤhren in ihrer Mitte ein langes

Stuͤk Holz von gleicher Dike mit ihnen selbst, aber nur von zwoͤlf

Centimetern Breite, das fest in dieselben eingezapft ist. Diese beiden

Laͤngenstuͤke sind einander gegenuͤber und uͤber

einander mit ihren Flaͤchen parallel gestellt: das eine, D, heißt der obere, das andere, F, der untere Balken. Fig. 2 zeigt das Gestell

von innen, so daß man sieht, wie die Scheiben gestellt und gestuͤzt sind.

Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstaͤnde in allen Figuren.

Jeder Balken hat zwei vierekige Loͤcher, die einander genau genau

gegenuͤber stehen, und in welche zwei vierekige Bloͤke aus Eichenholz, a, a, sehr genau passen: die Enden dieser Bloͤke

sind mit kegelfoͤrmigen Loͤchern versehen, welche als Pfannen die

kegelfoͤrmigen Spizen an den Enden des gehaͤrteten Stahles aufnehmen,

der die eiserne Achse, H, der Scheibe bildet. Diese

Bloͤke, a, a, werden in gehoͤriger

Hoͤhe mittelst der doppelten hoͤlzernen Keile, b, b, befestigt.

Das mittlere Querstuͤk, E, E, traͤgt eine

Tafel, c, c, welche ein starkes Brett aus Eichenholz

ist. Diese Tafel ist mit zwei großen Loͤchern versehen, deren Mittelpunkte

mit den kegelfoͤrmigen Loͤchern in den Enden der vierekigen

Bloͤke, a, a, correspondiren. Jene Loͤcher

haben ungefaͤhr 16 Centimeter im Durchmesser, und lassen die Achsen zweier

Scheiben frei durch.

Jede Scheibe, I,

Fig. 3,

besteht aus einer eisernen Achse, H, von verschiedener

Staͤrke, so daß man sie nach Umstaͤnden und nach dem Gewichte der

Scheibe wechseln kann; dann aus der Rolle, J, Fig. 4, die

mehrere Furchen an ihrem Umfange hat, und auf dem vierekigen Theile der Achse

aufgesezt ist.

Die Achse fuͤhrt einen Knopf, d, in welchem sich

vier eiserne Stifte befinden, die in die Loͤcher passen, welche in der

Scheibe zur Aufnahme derselben angebracht sind.

Die Scheibe, die man in, k, im Grundrisse sieht, ist im

Mittelpuncte zur halben Dike ausgehoͤhlt. Wenn sie, wie in Fig. 4, auf ihrer Achse

aufgezogen ist, wird ein Ring von geschlagenem Eisen auf ihr aufgesezt, und diese

ganze Vorrichtung wird durch doppelte eiserne Keile, f,

gehoͤrig befestigt, die durch einen Einschnitt in der Achse, welcher zur

Aufnahme derselben bestimmt ist, durchgezogen werden.

Eine hoͤlzerne Leiste, g, ungefaͤhr zwei

Decimeter hoch, ist an der entgegengesezten Seite, an welcher die Arbeiter bei ihrer

Arbeit stehen, befestigt, damit nichts von den Schneide- und Polirmaterialien

durch die Wurfskraft der Bewegung der Scheiben uͤber die Tafel hinaus

geschlaͤudert wird.

Hinter diesem Apparate ist fuͤr jede Scheibe ein großes Laufrad, L, angebracht, wie bei Messerschmieden, nur daß es

horizontal steht. Der Laufriemen oder die Schnur laͤuft in einer Furche an

dem Umfange dieses Rades, und in einer der Furchen an der Rolle, J, die auf der Scheibe unter der Achse befestigt ist.

Auf diese Weise wird durch das Drehen des Rades, L, die

Scheibe gleichfalls, und zwar mit einer Geschwindigkeit gedreht, die mit jener des

Rades und mit dem Unterschiede zwischen den Durchmessern des großen Rades, L, und der kleinen Rolle, J,

im Verhaͤltnisse steht.

Jedes Rad, J, ist auf einer eisernen Achse aufgezogen,

auf welcher eine Kurbel,

M, angebracht ist, die man in Fig. 5 in einem

groͤßeren Maßstabe sieht. Der untere Zapfen, h,

dieser Achse ist kegelfoͤrmig, und dreht sich in einem metallnen Lager, das

auf dem Fußboden der Werkstaͤtte gehoͤrig befestigt ist. Das große Rad

selbst ist auf dem Knopfe, i, angebracht, auf welchem

sich gleichfalls vier Stifte befinden, die in eben so viele, zur Aufnahme derselben

vorgerichtete Loͤcher in dem Rade passen, und so dasselbe auf der Achse

befestigen. Ueber dem Rade ist ein eiserner Ring angebracht, und das Ganze wird so,

wie die Scheiben, mittelst doppelter Keile, die in dem in der Achse hierzu

bestimmten Einschnitte, l, durchgetrieben werden,

befestigt.

Fig. 6 zeigt

diese ganze Vorrichtung im Durchschnitte: man hat jedoch, um das Spiel der Maschine

deutlicher zu zeigen, die uͤber dem oberen Balken befindlichen Theile

weggenommen. Man sieht hier die Tafel, c, c; den oberen

Laͤngebalken, m; eine der beiden Scheiben, I; (die andere ist abgenommen, damit man den Lauf des

Laufbandes sehen kann, das sich nicht kreuzt); die zwei großen Triebraͤder,

L, L; die zusammengesezten Verbindungsstangen, N, N, von welchen eine einzeln im groͤßeren

Maßstabe in Fig.

7 dargestellt ist, und die die großen Raͤder, L, L, treiben. Diese Verbindungsstange, N, besteht aus drei eisernen Stangen, n, o, p, q, und q, r. Die

erste, n, o, endet sich in ein Auge oder in einen Ring,

n, worein der Stift, s,

paßt. Die zweite, p, q, ist von gleicher Laͤnge

und Dike mit der ersten und mit der dritten, und mit dieser lezteren mittelst eines

Gewindes bei dem Puncte, q, verbunden, wo die beiden

Theile einen Kreis bilden, der den Hals der Kurbel, M,

umfaͤngt. Nachdem die Theile zusammengebracht wurden, werden sie in

gehoͤriger Laͤnge mittelst der vierekigen Ringe, t, t, t, die sie umgeben, befestigt, wie man in Fig. 6

sieht.

Die Stifte, s, s, wovon man einen bei, s, in Fig. 7 sieht, sind an den

Puncten, v, v, in Fig. 6 mittelst

Vorstekkeilen befestigt, und mit den hoͤlzernen Schwungarmen oder Hebeln, P, P, verbunden, die auf senkrechten Achsen aufgezogen

sind, wovon man eine einzeln und im Perspektive in Fig. 8 dargestellt sieht.

Die Treiber oder die Arbeiter, die das Rad drehen, ergreifen die beiden

hoͤlzernen Griffe, x, x, auf den Hebeln, P, P, und durch die abwechselnde Bewegung nach

ruͤkwaͤrts und vorwaͤrts, welche die Hebel dadurch erhalten,

theilen sie dieselbe mittelst der Verbindungsstangen den Kurbeln, M, M, auf den Achsen des großen Rades mit, und erzeugen

dadurch eine umdrehende Bewegung an diesen Achsen und an den Scheiben.

Fig. 9 zeigt

einen Theil dieser Vorrichtung von vorne und im Perspective. Wir sehen hier die

Tafel, c, c, und die Scheibe, I, die in

senkrechter Richtung zwischen den zwei vierekigen Bloͤken aus Eichenholz, a, a, welche in den Laͤngenbalken mittelst der

Keile, b, b, befestigt sind, festgehalten wird. Zu jeder

Seite der Scheibe sehen wir zwei jener wichtigen Werkzeuge, die man in England die

Zangen nennt (die Franzosen nennen sie Cadrans), von

welchen die Steine waͤhrend des Schleifens und Polirens fest gehalten werden.

Diese Zangen, welche wir einzeln in Fig. 10 und 11 dargestellt

haben, haben bedeutende Verbesserungen erhalten, die wir nach Fig. 12 beschreiben

werden. Der Arbeiter nimmt eines dieser Instrumente in jede Hand, und bringt es

gegen die Stifte, u, u, die in der Tafel befestigt sind,

damit es nicht durch die Schnelligkeit, mit welcher die Scheibe sich dreht,

weggeschlaͤudert wird. Diese Zangen sind uͤberdieß zuweilen noch mit

Gewichten beschwert (von welchen man eines bei, l,

sieht),Fehlt im Originale. A. d. Ueb. damit die Scheibe desto kraͤftiger eingreift.

Fig. 10 und

11 zeigt

die gewoͤhnlichen Zangen oder Cadrans der

Steinschneider: Fig. 10 im Grundrisse und von oben gesehen; Fig. 11. im Aufrisse oder

von der Seite; Fig.

9. im Perspective. Jede dieser Zangen hat zwei Baken, A, wie ein Schraubstok mit einer Schraube, a, die durch dieselben laͤuft, und sie an

einander festhaͤlt. Bei, b, sieht man ein von

beiden Baken gebildetes Loch, in welches der Stiel des Kittstabes, c, den man in Fig. 11 sieht, und an

dessen unterem Ende der Demant mit Mastix eingekittet oder mit Zinn

eingeloͤthet ist, eingesezt wird. Der Arbeiter neigt diesen Stab mehr oder

minder, je nachdem er den Faßetten, welche er auf dem Demante schleift, mehr oder

minder Neigung geben will, und wenn er von einer Faßette zur anderen

uͤbergeht, dreht er den Stab etwas herum. Da er indessen durch keinen

sicheren Leiter geleitet wird, so kann er hier leicht dadurch einen Fehler begehen,

daß die Faßetten nicht dort zu stehen kommen, wo sie eigentlich seyn sollten.

Einer der geschiktesten Steinschleifer zu Genf erlaubte mir die Verbesserungen zu

beschreiben, die er an diesem Instrumente anbrachte, und wodurch er in den Stand

gesezt wird, die Faßetten mit großer Regelmaͤßigkeit zu schleifen und zu

poliren, und wodurch er auch das Instrument wirklich zu einem wahren Cadran, d.i. zu

einem wahren Zifferblatte machte. Fig. 12 zeigt diese

Verbesserung. Jeder Baken enthaͤlt eine große muschelfoͤrmige

Hoͤhle, in welche eine messingene Kugel kommt, die an ihrem oberen Theile

eine Roͤhre, e, fuͤhrt, an deren Ende ein

flaches kreisfoͤrmiges Zifferblatt, f, f,

angebracht ist, auf welchem viele concentrische Kreise gezeichnet sind, deren jeder

in gleiche Theile getheilt ist, nach der Anzahl der Faßetten, die man gewoͤhnlich in jeder

Reihe von Schliffen geben will. Die Roͤhre nimmt den Stiel des Kittstabes mit

sanfter Reibung auf, und lezterer wird mittelst einer auf einem schlichen Puncte

angebrachten Stellschraube vollkommen darin befestigt. Man hat diese Stellschraube

in der Figur nicht darstellen koͤnnen, indem sie sich hinter dem senkrechten

Viertelkreise befindet, von welchem wir alsogleich sprechen werden.Wir sehen nicht ein, warum Hr. Gill die lezten

zwei Saͤze aus folgende Weise uͤbersezte: „Die

Roͤhre gibt dem Stiele des Kittstabes einen hinlaͤnglichen

Grad von Reibung, um ihn auf jeder Abtheilung fest zu halten, und wird

unter jedem schiklichen Winkel mittelst einer Schraube festgestellt, die

die zwei Baken zusammenhaͤlt, die man in der Figur nicht

dargestellt hat, indem“ etc. Es ist kein Wort von Abtheilung

und Winkel etc. im Originale. A. d. Ueb.

Ein Zeiger, g, stekt auf dem vierekigen Ende, in welches

der Kittstab oben auslaͤuft, und zeigt mittelst seiner Spize die Abtheilungen

auf dem Zifferplatte, f, f.

An der Seite, m, n, des Bakens, A, ist der in Grade getheilte Bogen oder Viertelkreis, d, mittelst zwei Schrauben befestigt: der Mittelpunct

dieses Viertelkreises wird als Mittelpunkt der Kugel angenommen. Dieser Viertelkreis

ist in 90° getheilt, wovon der oberste mit 0, der unterste mit 70°

bezeichnet ist: die anderen 20° bis 90 sind von dem Baken verstekt. Diese

beiden Cadrans oder Zifferblaͤtter werden auf folgende Weise gebraucht.

Wenn der Kittstab auf, o, an dem Viertelkreise gestellt

ist, so ist er senkrecht, und schleift an dem Demante die Tafel, oderHier ist ein Sinn entstellender Drukfehler in der englischen Uebersezung:

„on“ statt

„or;“

„the table of the brilliant on the point

opposite to it“ statt: „or the point.“ A. d. Ueb. die derselben gegenuͤberstehende Seite, die parallel mit der Tafel

seyn muß. Wenn man den Kittstab etwas, um 5 Grade, neigt, so werden alle Faßetten in

demselben Guͤrtel liegen, wenn anders ihre Neigung nicht sehr abweicht.Se trouverent sur une même zone, pourvu que

l'inclinaison ne varie pas. Gill uͤbersezte: „all wil be found in the same zone with their

inclination but little varied.“ A. d. Ueb. Wenn man nun den Kittstab dreht, so weiset der Zeiger, g, die Abtheilungen auf dem Kreise des Zifferblattes,

f, f; so daß, wenn man auf dem Kreise mit 16

Abtheilungen arbeitet, und bei jeder Abtheilung eine gehoͤrige Zeit

uͤber verweilt, man auf dem Demante, nachdem der ganze Kreis vollendet seyn

wird, 16 vollkommen gleiche Flaͤchen, und alle diese Flaͤchen

vollkommen gleich weit von einander abstehend erhalten wird.

Man schleift gegenwaͤrtig den Demant nur auf zwei verschiedene Weisen: man

gibt ihm naͤmlich den sogenannten Rosen-

oder den Brillantenschliff.

Der Rosenschliff ist unten flach, wie an allen schwachen

Steinen, seine obere

Flaͤche ist aber kuppelfoͤrmig gewoͤlbt, und in Faßetten

geschliffen. Im Mittelpuncte sind gewoͤhnliche sechs Faßetten, welche eben so

viele Dreieke bilden, deren Scheitel an einander stoßen. Die Grundlinien dieser

Dreieke stoßen an eine andere Reihe von Dreieken, die in verkehrter Ordnung mit

denselben stehen, so daß naͤmlich die Grundlinien beider an einander liegen,

und die Scheitel derselben an den scharfen Umfang des Steines stoßen,Diesen Saz hat Hr. Gill ganz ausgelassen. A. d.

Ueb. den man das Blaͤtterwerk nennt (feuilletés). Die lezten Dreieke lassen

Zwischenraͤume, deren jeder in zwei Faßetten geschnitten wird. Auf diese

Weise bekommt der Rosendemant 24 Faßetten, und die Oberflaͤche des Steines

wird in zwei Theile getheilt, von weichender obere die sogenannte Krone, und der sie umgebende untere Theil die Spizen

bildet (dentelle, die Hr. Gill mit Zaͤhnen, tuth,

uͤbersezt).

Der sogenannte Brillant ist immer wenigstens drei Mahl

diker, als die Rose.Wenigstens 3 Mahl diker, „au moins trois

fois plus épais, ist bei Hrn. Gill: „immer

duͤnner“

always thinner.“ A. d. Ueb. Seine Dike wird in zwei ungleiche Theile getheilt: ein Drittel wird

fuͤr die obere Flaͤche des Steines aufbewahrt, und zwei Drittel

bleiben fuͤr den unteren Theil desselben, den die Franzosen die Culasse nennen. Die Tafel hat 8 Flaͤchen, und der

Umfang wird gleichfalls in Faßetten geschliffen, von welchen einige Dreieke, und

andere Rauten bilden. Der untere Theil des Steines bekommt auch Faßetten, die die

franzoͤsischen Steinschleifer Pavillons nennen.

Es ist sehr zu beachten, daß diese Pavillons in dieselbe Lage kommen, wie die oberen

Faßetten, und mit einander in der vollkommensten Symmetrie uͤbereinstimmen,

denn sonst wuͤrde der Brillant falsch spielen.

Obschon der Rosendemant ein sehr starkes Feuer blizen laͤßt, und dasselbe

zuweilen noch weiter verbreitet, als der Brillant, so spielt lezterer doch unendlich

besser, was von dem verschiedenen Schliffe herruͤhrt.Um dem litterarischen Polizeispione in der Didaskalia, – r, zu zeigen,

wie in den besten englischen Journalen, unter

welche Gill's Repository allerdings gehoͤrt, uͤbersezt wird,

wollen wir noch folgende Stelle aus dem Franzoͤsischen im Dictionnaire technologique S. 130 uͤber

ihrer englischen Uebersezung hier einruͤken: „Quoique le diamant-rose darde de

très-grands éclats de lenière à

proportion souvent plus étendus que le brillant;

celui-ci joue infiniment d'avantage, à cause de la

différence de la taille“. Dieß heißt bei Hrn.

Gill S. 72:„Although the rose diamond darts a great

splendour of light, in proportion as it is more spread than the

brilliant; this infinite advantage is caused by the difference in

cutting it.“ Der Brillant hat 32 Faßetten von verschiedener Gestalt und unter

verschiedener Winkelneigung rings um die Tafel auf der oberen Flaͤche des Steines. Der

untere Theil desselben hat ferner noch 24 Faßetten rings um eine kleine Tafel

aufgeschlissen, durch welche dieser Theil zur abgestuzten Pyramide wird. Diese 24

Flaͤchen sind, wie die 32 oberen, unter verschiedenen Winkeln geneigt, und

bieten verschiedene Figuren dar. Indessen wird es wesentlich nothwendig, daß die

Faßetten des oberen und des unteren Theiles mit einander correspondiren, und zwar in

so genauen Verhaͤltnissen, daß die Brechungen und Zuruͤkwerfungen der

Lichtstrahlen so vervielfaͤltigt werden, daß man die Farben des Prismas alle

so hell als moͤglich wahrnehmen kann.

Die uͤbrigen natuͤrlichen Edelsteine, so wie die kuͤnstlichen

oder die Pasten, werden wie die Brillianten geschnitten; der einzige Unterschied

besteht in dem Materiale, aus welchem die Scheiben zum Schleifen und zum Poliren

verfertigt werden, wie wir bereits oben bemerkten.

Die Steine, welche geschliffen werden sollen, werden auf dem Kittstabe, Fig. 13

aufgezogen, den man senkrecht in eine Muschel, A, stekt,

welche sich in der Mitte befindet, und auf einer Art von Leuchter ruht, die man

Salzfaß (salière) nennt, und die das

Schwanzstuͤk des Kittstabes aufnimmt: der Kopf fuͤllt die

Hoͤhlung aus.Dieß heißt im Franzoͤsischen: „On

monte les pierres sur le bâton

à ciment, qu'on place debout dans

une coquille, A, placée au milieu et posée sur une

espèce de chandelier nommé salière, qui reçoit la queue du

bâton; la tête remplit la cavité de la

coquille.“

Im Englischen aber heißt es: „The stones to

be cut are mounted in a cement-stick, which is placed upright

with its shell A in the middle of a kind of candlestick or

saltcellar, which receives into its socket the stem of the

cement-stick; cavity in its head being filled up by the shell

of it!!“ A. d. Ueb. Man hat eine Composition aus Zinn und Blei, geschmolzen und zwar ziemlich

fluͤssig bei der Hand; man legt den Stein darauf und in die Mitte, und sobald

die Composition erstarrt ist, schabt man mit einem kleinen Messer die den Demant

umgebende Loͤthung ab, und gibt ihr die pyramidenfoͤrmige Gestalt, die

man in, B, sieht.

Das Spalten wurde ehemahls haͤufiger angewendet,

als gegenwaͤrtig; da es indessen auch jezt noch Faͤlle gibt, wo man

spalten muß, so wollen wir diese Arbeit beschreiben. Man schneidet, wenn man spalten

will, mittelst eines sehr duͤnnen Eisendrahtes, der in dem Gestelle einer

Saͤge aufgezogen ist, mittelst Demantstaubes, den man mit Oehl benezt, rings

um den Stein dort, wo man ihn theilen will, eine Furche in denselben, und beobachtet

dabei den wahren Durchgang der Blaͤtter (le vrai fil

de la pierre). Nachdem diese Furche tief genug geworden ist, sezt man die

Schneide eines scharfen und gut gehaͤrteten Messers in dieselbe,

fuͤhrt mit einem Hammer auf den gerade und vollkommen senkrecht gestellten„Sur la pierre posée droite et bien

à plomb“ heißt es im Originale; der englische

Uebersezer uͤbersezt dieß: „directly

upon the stone whilst it is posited upright upon a block of

lead.“ A. d. Ueb. Stein einen derben Streich, und der Stein wird in zwei beinahe gleiche

Theile gespalten seyn. Der gespaltene Demant schikt sich sehr gut zu Rosen.

Es gibt ein Instrument, dessen sich die Stahlpolirer, die fuͤr Uhrmacher

arbeiten, und die Uhrglasmacher bei Uhrglaͤsern mit zugeschliffenem Rande

bedienen, und das sie den Steinschneider nennen (lapidaire).Diesen lezten Saz hat der englische Uebersezer gaͤnzlich weggelassen.

A. d. Ueb. Dieses Instrument besteht aus einem Tische, A,

Fig. 14,

aus starkem Eichenholze sowohl an der Tafel, als an den Fuͤßen. Oben ist er

mit zwei Loͤchern versehen: das eine dient zum Durchgange der Rolle und der

Achse der Scheibe, B, die nach Umstaͤnden

entweder aus Blei oder aus hartem Holze ist; das andere, C, ist zur Aufnahme des oberen Theiles der Achse der großen Rolle

bestimmt, D. Der obere Zapfen der Scheibe stuͤzt

sich auf ein Eisen, C, das auf dem Tische mittelst

zweier hoͤlzernen Schrauben befestigt ist. Die unteren Zapfen der beiden

Achsen laufen auf Schraubenpfannen, die in eine in dem Balken, F, eingesezte Mutterschraube eingreifen. Die

Fuͤße an diesem Tische sind mehr oder minder hoch gestellt, je nachdem man an

demselben sizend oder stehend arbeiten will.

Man bedient sich des Schmergels zum Abschleifen, und der Zinnasche oder des

Englischroth zum Poliren.

Der Arbeiter legt das Stuͤk mit einer Hand auf die Scheibe, und druͤkt

mit einem Korke auf dasselbe, waͤhrend er mit der anderen Hand die Kurbel

dreht. Das Eisen, E, auf welches er seine Hand

stuͤzt, dient ihm als Unterlage beim Flachpoliren. Die Scheiben sind ebenso

eingerichtet und werden ebenso aufgezogen, wie wir oben bei dem Demantschliffe

dieselben beschrieben haben. Man bedient sich dieser lezten Vorrichtung

haͤufig in Uhrfabriken.

Anmerkung des Hrn. Gill. Bei

uns in England wird, wie Hr. Turrell bemerkt, das

Schlagloch um den Demant mit dem Mittelfinger aufgetragen, indem man lezteren

haͤufig in der Asche der Holzkohlen reibt, deren man sich zum Schmelzen des

Schlagloches bedient, wodurch man dem Anhaͤngen der heißen Metalltheilchen,

die den Finger verbrennen wuͤrden, vorbeugt. Man bedient sich des

Schlagloches statt des Kittes beim Demantschliffe wegen der großen Hize, die durch

die Reibung entsteht.

Tafeln