| Titel: | Walzenquetschmühle für verschiedene Oehlsamen. Von Dr. Ernst Alban. |

| Autor: | Dr. Ernst Alban [GND] |

| Fundstelle: | Band 30, Jahrgang 1828, Nr. XLVIII., S. 179 |

| Download: | XML |

XLVIII.

Walzenquetschmuͤhle fuͤr

verschiedene Oehlsamen. Von Dr. Ernst

Alban.

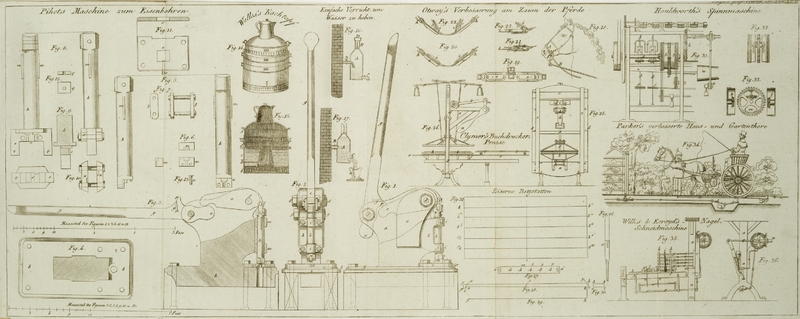

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Alban's Walzenquetschmuͤhle fuͤr verschiedene

Oehlsamen.

Die gewoͤhnlichen Maschinen dieser Art haben meistens viererlei Fehler:

1) Sie quetschen nach Verhaͤltniß der Kraft, die zu ihrem Betriebe

noͤthig ist, eine zu geringe Quantitaͤt Samen;

2) Der gequetschte Samen wird darauf nur geplaͤttet, so daß oft nicht einmahl

seine Huͤlsen aufspringen, er folglich bei seiner Bearbeitung in den Stampfen sich

der Wirkung dieser eben so leicht entzieht, als ein ungequetschter Same. Ueberhaupt

wird durch die Unvollkommenheit der Quetschung die voͤllige Verarbeitung des

Samens unter den Stampfen sehr verzoͤgert;

3) Der Same muß den bisherigen Walzenmuͤhlen sehr gereinigt

uͤberliefert werden, vorzuͤglich sind alle Steine sorgfaͤltig

abzusondern, um nicht die genau abgedrehten und gestellten Walzen zu verderben.

4) Die Walzen verlieren bald ihre genau gearbeitete Oberflaͤche und

muͤssen oͤfters neu abgedreht werden.

Alle diese Mangel sind hauptsaͤchlich in dem Umstande begruͤndet, daß

man die Walzen dieser Muͤhlen durch Stellschrauben in eine voͤllig

unnachgiebige Stellung gegen einander bringt, bei welcher zwischen beiden ein nach

Beschaffenheit des Samens verhaͤltnißmaͤßig geringer Zwischenraum

bleibt. In diesem kann der Same bei seinem Durchgange nur einen unvollkommenen Grad

von Plattung erfahren, so daß oͤfters, vorzuͤglich bei kleinern

Koͤrnern, seine Huͤlse nicht einmahl aufspringt. Ganz kleine

Koͤrner, wie sich doch viele in jedem noch so guten Samen finden,

entschluͤpfen nicht selten ganz der Bearbeitung durch die Walzen, indem jener

Zwischenraum fuͤr sie zu groß ist. Zum Zweke einer gehoͤrigen, und

einer nachherigen, lange Kraft und Zeit raubenden Bearbeitung unter schweren

Stampfen ersparende Quetschung, wobei der Same die noͤthige Eigenschaft des

Zusammenballens erhaͤlt, wenn eine Portion davon in der Hand

zusammengedruͤkt wird, ist es aber durchaus erforderlich, daß er bei

derselben voͤllig auseinander fließe, und sowohl in Hinsicht seines Kerns als

seiner Huͤlse gehoͤrig zertheilt erscheine.

Vorzuͤgliche Nachtheile bringt dieses Stellen der Walzen durch Stellschrauben

aber fuͤr die Muͤhle selbst, wenn der Same mit kleinen Steinchen, wie

es so haͤufig geschieht, verunreinigt ist. Sind diese zu groß, um durch den

Zwischenraum zwischen beiden Walzen schluͤpfen zu koͤnnen, oder gar so

hart, daß die Walzen sie nicht zu zerdruͤken vermoͤgen, dann graben

sie so tiefe Gruben in diese, oder schleifen darin nach und nach an der durch sie

betheiligten Stelle eine ringfoͤrmige Furche bis zu der Groͤße, daß

sie durchschluͤpfen koͤnnen. Dabei werden die Walzen aber

natuͤrlich gaͤnzlich verdorben und unbrauchbar gemacht.

Alle diese Maͤngel lebhaft fuͤhlend, kam ich schon vor 10 Jahren auf

die Idee, die Walzen unmittelbar auf einander arbeiten zu lassen, so daß sie sich

jederzeit beruͤhrten. Ich wurde auf diese Idee durch die Bemerkung

gefuͤhrt, daß die gewoͤhnlichen großen Laͤufersteine in den

Oehlmuͤhlen, die unmittelbar auf ihren Bodensteinen umlaufen, und mit ihrem

ganzen Gewichte darauf druͤken, eine so schnelle und vollkommene Quetschung bewirken. Das Gewicht

der Bodensteine glaubte ich leicht auf eine kuͤnstliche Weise und durch

einfache Vorrichtungen ersezen zu koͤnnen. Der Versuch, wodurch ich diese

Idee ins Leben treten ließ, fiel zu meiner hoͤchsten Zufriedenheit aus.

Rappsamen wurde so vollkommen auf meiner Muͤhle gequetscht, daß er zur ersten

Pressung geschikt befunden wurde, und Leinsamen war in dem Maße zerdruͤkt,

daß er nur noch kurze Zeit gestampft zu werden brauchte. Ich hatte in dieser

Probemaschine das Gewicht der Laͤufersteine dadurch ersezt, daß ich die eine

der Walzen in ein bewegliches Gestell legte, und dieses mit seiner Walze durch

starke Federkraft gegen die andere fixirt umlaufende druͤken ließ. Ich gewann

außer der vollkommenen Quetschung des Samens durch diese Einrichtung noch zwei

andere Vortheile:

a) Daß bei Zwischenfallen von groͤßern

Unreinigkeiten oder Steinen zwischen die Walzen denselben kein Schade

zugefuͤgt wurde, indem die bewegliche Walze bei Durchgang derselben nachgab.

In dem Augenblike des Nachgebens fiel dann zwar eine Portion Samenkoͤrner

ungequetscht durch, der Nachtheil war aber nicht in Rechnung zu bringen gegen den

Verlust der Walzen, die einmahl in Furchen geschnitten, fortwaͤhrend eine

weit groͤßere Menge Samenkoͤrner unbearbeitet durchschluͤpfen

lassen.

b) Bemerkte ich aber auch, daß jezt keine Getriebe an

den Walzenwellen noͤthig waren, um beide Walzen in gleichem Umtriebe zu

erhalten. Die Friction der fixirt umlaufenden, und durch irgend eine Triebkraft in

Bewegung zu sezenden Walze gegen die andere reichte vollkommen hin, um diese mit

umzudrehen. Dabei fand uͤberdem eine Art Schleifen zwischen den

Beruͤhrungslinien beider Walzen Statt; das waͤhrend des

Dazwischenfallens des Samens, durch eine verzoͤgerte Geschwindigkeit der

zweiten, im beweglichen Gestelle liegenden Walze in der Weise bewirkt wurde, daß die

Glatte der Samenkerne die Reibung, wodurch die leztere Walze von der fixirt

umlaufenden aus in Umtrieb gesezt wurde, etwas verminderte. Grade dadurch aber

geschah die Zerquetschung des Samens um so vollkommener, weil diese nun zugleich mit

einem Zerreiben wohlthaͤtig verbunden war.

Die Probemuͤhle, die ich nach diesem Principe erbaut habe, hat nur 8 Zoll

breite Walzen voll hartem Sandstein, und der Same faͤllt nur in einen 5 Zoll

breiten Striemen zwischen denselben, dessen ungeachtet verarbeitet sie in 12 Stunden

gegen 16 ScheffelIch verstehe hier den Rostocker Scheffel, der ungefaͤhr 5/7 des

Inhaltes eines Berliner faßt. Rappsamen so vollkommen, daß er des Stampfens nur noch eine hoͤchst

unbedeutende Zeit

bedarf, um sogleich gepreßt zu werden. Ich habe sie in der Oehlmuͤhle des

Muͤllers Kaͤhlert in Tulendorf bei Rostock

aufgestellt, dessen Windmuͤhle zu ihrer Betreibung nicht mehr Kraft

gebraucht, als zur Ingangsezung von 2 Stampfen noͤthig ist, so daß sie mit

einem kaum fuͤhlbaren Winde ihrer voͤllig maͤchtig wird. Beim

Versuch mit einer Kurbel waren 2 Mann hinreichend, um sie gehoͤrig in Betrieb

zu sezen und zu erhalten.

Sie wird in der Kaͤhlertschen Muͤhle sowohl

zum Quetschen des Rapp- als auch des Leinsamens mit großem Erfolge gebraucht,

und durch einen starken Gurt in Bewegung gesezt, der uͤber ein Riemenrad der

Daumenwelle von 5 Fuß Durchmesser laͤuft, und von hier aus ein anderes

Riemenrad von 2 Fuß Durchmesser, an der fixirt umlaufenden Walzenwelle, mit der

Geschwindigkeit von 50 bis 60 Umgangen in der Minute, fuͤr lezteres umtreibt.

Die Walzen sind von verschiedenem Durchmesser, so daß der der fixirt umlaufenden 1

Fuß, der der andern 18 Zoll betraͤgt. Der Gurt wird durch einen Hebel mit

einer Rolle, die gegen denselben durch ein schweres Gewicht angedruͤkt wird,

in steter gleicher Spannung erhalten.

Beschreibung der Muͤhle.

Zwei Steine, A, und, B, gute,

harte Sandsteine, oder noch besser von GranitSandsteine rathe ich nur im aͤußersten Nothfalle zu nehmen, da sie

sich abnuzen, und oͤfter ersezt werden muͤssen. Zwar werden

sie durch das sich in sie ziehende Oehl des Samens auf ihrer

Oberflaͤche haͤrter, als im Innern, indem das Oehl darin

troken wird und erhaͤrtet, dessen ungeachtet haben sie nach meinen

Erfahrungen nicht den erwuͤnschten Erfolg. Ueberdem findet man sie

selten auch an allen Stellen von gleicher Haͤrte, sie nuzen sich

daher ungleich ab, und laufen unrund, was der richtigen Wirkung der

Muͤhle sehr hinderlich ist.) gehoͤrig walzenfoͤrmig bearbeitet, von 1 Fuß im Durchmesser

und 1, 1/2 bis 2 Fuß Breite, oder auch 2 gußeiserne Walzen von diesen Dimensionen,

aus einem hohlen Cylinder und 2 eingesezten Endscheiben zusammengesezt,Ich wuͤrde nicht gerne massiv gußeiserne Walzen nehmen, weil sie sehr

schwer ausfallen, und die Anlage der Maschine unnoͤthig vertheuern.

Die auf oben angegebene Weise zusammengesezten Walzen verbinden hinreichende

Staͤrke mit Leichtigkeit. Werden sie sehr genau gegossen, mit grobem

Sandsteine auf ihrer Oberflaͤche etwas vom Gußsande gereinigt und

geebnet, und gut centrisch zusammengesezt und auf ihre Welle gekeilt, so

wird das genauere Abdrehen derselben unnoͤthig. sind auf eiserne Wellen aufgezogen, so daß sie gehoͤrig centrisch

umlaufen, und liegen auf einem hoͤlzernen (oder gußeisernen) starken

Gestelle, C, so uͤber einander, daß das Centrum

der obern Walze einen Winkel von ungefaͤhr 30° mit der senkrechten,

durch den Mittelpunct der untern Walze gezogenen Linie macht, wenn man von der

erstem zur leztern die Linie zieht. Die Walze, A, ist

die fixirt umlaufende. Sie dreht sich mit ihrem Wellzapfen in 2 Lagern, a, und, b, mit messingenen

Futtern, die an dem Riegel, c, des Gestelles, C, befestigt sind. Außerhalb des Gestelles ist aber an ihrer Welle ein

Riemenrad, D, oder Getriebe angebracht, wodurch sie in

Umlauf gesezt wird. Die obere Walze, B, liegt in 2, an

den eisernen Hebeln, E, und, F, befestigten, und mit Messing ausgefuͤtterten Lagern, d. Das Hypomochlion der Hebel, E, und, F, dreht sich bei, e, im Stender des Gestelles um einen eisernen Zapfen,

e, bei, F, laufen aber

beide Hebel durch einen Schliz des gegenuͤberstehenden Stenders des

Gestelles, und stehen hier 2 oder mehrere Fuß lang nach außen hervor. Gegen das Ende

derselben sind mehrere correspondirende Furchen, g, g,

auf ihrer obern Flaͤche angebracht, in deren 2, in beiden Hebeln

gegenuͤberstehenden, eine runde eiserne Querstange ruht, die in Fig. 27 bei,

G, punctirt vorgestellt ist. Von derselben, und zwar

von ihrer Mitte, geht eine Zugstange, H,

abwaͤrts, die sie mit einer starken Holzfeder, I,

in Verbindung sezt, welche quer unter dem Gestelle der Muͤhle befestigt ist.

Die Zugstange, H, kann durch eine Stellvorrichtung, h, verlaͤngert und verkuͤrzt werden, je

nachdem man die Holzfeder mehr oder weniger spannen, und dadurch den Druk auf die

Hebel, E, und, F, vermehren

oder vermindern will. Bei der Gegenwart der verschiedenen Furchen, g, g, auf den Hebeln, E,

und, F, wird es zugleich moͤglich, die Querstange

naͤher oder entfernter dem Hypomochlio der Hebel, E, und, F, zu bringen, und so den Druk auf

dieselben auch auf diese Weise zu modificiren. Die Stellvorrichtung an der

Zugstange, H, besteht in einer Stellschraube 1, die bei

2 in einem Gewinde des obern Endes 3 derselben geht. Das untere Ende der Zugstange

mit der Schraube 1 kann vermittelst des doppelten Handgriffes 5 und 6 gedreht

werden, und hat zu diesem Ende bei 7 ein Knopfgelenk in dem Halsbande 8, das die

Holzfeder umfaßt.

Anmerkung. Ich ziehe das Andruͤken der obern

Walze, B, an die untere, A,

durch Federkraft weit dem durch Gewichte vor. Meine Erfahrung hat mich

naͤmlich belehrt, daß die Gewichte dem Springen ausgesezt sind, sobald

unzerdruͤkbare Partikeln zwischen den Walzen durchgehen, und eine

ploͤzliche Luͤftung der Hebel, E, und, F, bewirken. Ein solches Springen der Gewichte hat aber

den Nachtheil, daß in dem Momente desselben eine groͤßere Quantitaͤt

Samen unzerquetscht den Walzen entwischt, als sonst beim Durchgehen eines fremden

Koͤrpers durch dieselben geschieht, indem der Druk der Walzen auf einander

dabei zu lange unterbrochen wird.

Zum Abnehmen des bei dieser Quetschmethode fest an den Walzen haͤngen

bleibenden Samens dienen 4 Schaber, K, und, L, die an ihrer Schaͤrfe verstahlt werden

muͤssen, und jeder durch 2 Federn, i, und, k, an den Riegel, l, des

Gestelles geschroben werden. Die Federn sind so gespreizt, daß die des obern Schabers, K, denselben gegen die obere, die des untern, L, den ihrigen gegen die untere Walze

andruͤkt.

Der gequetschte Same faͤllt in einen, unten im Gestelle angebrachten

Behaͤlter, M, aus dessen offener, und aus dem

Gestelle etwas hervorragender Seite, m, er vermittelst

einer Kruͤke in die zu seiner Aufnahme bestimmten Kasten geschafft werden

kann; diese sezt man am zwekmaͤßigsten in eine Vertiefung des Fußbodens. In

Faͤllen, wo man die Muͤhle etwas erhoͤht stellen kann,

laͤßt sich auch eine Art Trichter im Gestelle unter den Walzen anbringen, der

den Samen in darunter gestellte große Behaͤlter leitet. Dieß hat da

vorzuͤglichen Werth, wo man die Muͤhle etwa ohne Aufsicht die

Naͤchte durch arbeiten lassen will.

Zum Leiten des Samens zu den Walzen dient ein gewoͤhnlicher Schuh, N, wie er in Kornmuͤhlen uͤblich ist. Er

ist nach den Walzen zu offen, und seine Oeffnung im Lichten 2 1/2 Zoll

schmaͤler als die Breite der Walzen. Das Bodenbrett desselben ist in der, in

der Abbildung Fig.

4 angegebenen Weise gefurcht, damit der Same moͤglichst

gleichmaͤßig zwischen die Walzen gebracht werde. Die Furchen laufen ein wenig

convergirend nach der untern schmaͤlern, und in der Figur punctirt

angegebenen Rumpfoͤffnung zu. Auf diese Weise nehmen alle Furchen gleich viel

Samen aus dem Rumpfe auf, und leiten ihn troz alles Schuͤttelns in gleichen

Striemen bis zur vordern Ausgußoͤffnung, indem derselbe uͤber den

hoͤhern Rand der Furchen nicht wieder weggeschnellt werden kann. Die

Ausgußoͤffnung muß der Beruͤhrungslinie beider Walzen so viel als

irgend thunlich genaͤhert werden, damit der einmahl aus derselben gedrungene

Same sogleich von den Walzen ergriffen werde, ohne auf den Seiten ausweichen zu

koͤnnen.

An seinem hintern Ende ruht der Schuh auf dem Riegel, n,

des Gestelles. Er hat in seiner Mitte hier ein eisernes Oehr, womit er sich auf den

Nagel, o, des Riegels wendet. Seine ganze Stellung

erscheint nach der Ausflußoͤffnung hin etwas geneigt, damit der Same schon

von selbst etwas Fall dahin habe. Ueber der Ausflußoͤffnung ist er an 2

Schnuͤren, p, aufgehaͤngt, die sich

uͤber eine durch die Gestelle quer durchlaufende hoͤlzerne Welle, q, schlagen oder wikeln. Durch Drehung dieser leztern

kann man den Schuh mehr heben oder senken, je nachdem man mehr oder weniger Samen

zwischen die Walzen bringen will.

Das Ruͤtteln des Schuhes geschieht durch den Nagel, r, der an einer oder der andern Seite desselben angeschroben ist. Er

kruͤmmt sich erst nach außen und dann nach unten, so daß er den auf diesem

Ende gezahnten Rand der Walze, A, beruͤhrt und

durch die, auf der

entgegengesezten Seite an das Gestelle angeschrobene Holz- oder Stahlfeder,

t, in deren Zahnung hinein gedruͤkt wird. Der

Rand der Walze ist in der Art eines Steigrades in einer Uhr gegossen, und

druͤkt beim Umgange derselben durch seine Zahne den Nagel mit dem Schuh in

schnell auf einander folgenden Momenten nach außen, wo derselbe dann gleich darauf

immer wieder vom Zahn abschnappt, und durch die Wirkung der Feder

zuruͤkgeschnellt wird. Da ich es sehr zwekmaͤßig fuͤr eine

regelmaͤßige Arbeit des Schuhes gefunden habe, wenn derselbe recht schnell

geruͤttelt wird, so gebe ich dem Rande der Walze bei 50 UmgaͤngenDiese Geschwindigkeit ist, nach meinen Erfahrungen, die beste und

zwekmaͤßigste fuͤr Walzen von der angegebenen Groͤße,

jedoch geht dieselbe in der Kaͤhlertschen

Muͤhle haͤufig uͤber 60 Umgaͤnge, ohne daß ein

schlechteres Product geliefert wuͤrde. derselben 12 Zaͤhne.

Die zur Stellung des Schuhes dienende Welle, q, hat

außerhalb am Gestelle ein kleines hoͤlzernes Sperrrad, u, und an dem Gestelle selbst ist ein Sperrkegel, v, angebracht, der sie in der ihr einmahl gegebenen Stellung

erhaͤlt.

In dem Schuhe steht der Rumpf, O, der auf

gewoͤhnliche Weise eingerichtet, aber nur so klein ist, daß er uͤber

dem Gestelle der Muͤhle nicht hervorragt. Bis zur Haͤlfte seiner Tiefe

hinab haͤngt ein Schlauch, P, von starker

Leinwand, der in das obere Stokwerk fuͤhrt, wo in den Oehlmuͤhlen

gewoͤhnlich die Samenvorraͤthe angehaͤuft liegen. Hier ist er

an dem untern Ende eines großen Rumpfes befestigt, der, um an Aufsicht und Arbeit zu

ersparen, wo moͤglich die in einem Tage zu quetschende Menge Samen fassen

kann. Dieser große Rumpf versorgt dann den kleinen Rumpf der Muͤhle immer in

der Art, daß dieser stets bis uͤber die Haͤlfte gefuͤllt

bleiben muß, so lange noch Same im großen Rumpfe vorhanden ist, und zwar auf

folgende Weise: Sobald der Same naͤmlich vom obern Rumpf durch den Schlauch

in den untern hinunterfallt, fuͤllt sich dieser augenbliklich bis an die

Muͤndung des Schlauchs, und schließt diese, waͤhrend er durch seinen

Druk noch etwas weniges uͤber das Ende des Schlauchs im Rumpfe empor steigt.

Durch den, auf diese Art durch den Samen selbst bewirkten Verschluß der untern

Oeffnung des Schlauchs wird der Same verhindert, den kleinen Rumpf der Maschine zu

uͤberfuͤllen, so daß er nur in dem Maße weiter nachstroͤmen

kann, als der leztere sich wieder entleert.

Erklaͤrung der Tafel.

Fig. 25.

Aufriß der Muͤhle.

A, die fixirt umlaufende Walze.

B, zweite Walze. C,

hoͤlzernes Gestell der Muͤhle.

E, Einer der eisernen Hebel, die die Walze, B, auf die untere Walze andruͤken. d,

Lager desselben fuͤr die Wellzapfen der Walze. e,

eiserner Zapfen als Hypomochlio des Hebels. f, deutet

die Stelle an, wo der Hebel durch einen Schliz im Stender geht, so daß er sich frei

bewegen kann, und zugleich vor jedem Wanken nach den Seiten gesichert wird.

G, Querstange uͤber den Drukhebeln. g, g, Furchen in leztern zur Aufnahme derselben.

H, Zugstange die zur

I, Holzfeder fuͤhrt. h, Stellvorrichtung zur Verlaͤngerung oder Verkuͤrzung der

Zugstange, H, 1 Schraube des untern Theils der

Zugstange. Sie dreht sich in dem Gewinde bei 2, 5 und 6 Handgriffen zum Drehen der

untern Zugstange. 7 und 8 eisernes Halsband fuͤr die Holzfeder.

K, und, L, die beiden

Schaber, welche die Walzen rein von dem gequetschten Samen erhalten, i, und, k. Die sie

andruͤkenden Federn dieser Seite.

l, und, n, Querriegel des

Gestelles, an, l, sind die Schaber befestigt, und auf,

n, ruht der Schuh.

M, der im Gestelle angebrachte Behaͤlter, in

welchen der gequetschte Samen faͤllt, m, der

aͤußere, aus dem Gestelle hervorragende und offene Theil desselben, wo der

gequetschte Same herausgenommen wird.

N, der Schuh. p, die Schnur

dieser Seite, woran der ruͤttelnde Theil des Schuhes haͤngt. q, die Welle, woruͤber die Schnur sich

schlaͤgt, und wodurch der Schuh hoͤher oder niedriger gestellt werden

kann, r, der Schuͤttelnagel des Schuhs. u, Sperrrad an der hoͤlzernen Welle fuͤr

die Stellung des Schuhs. v, am Gestelle angebrachter

Sperrkegel, um das Sperrrad und die Welle in der gegebenen Stellung

festzuhalten.

O, der Rumpf.

P, der Schlauch von Leinewand, der dem Rumpfe den Samen

aus einem obern, groͤßern Rumpfe im zweiten Stokwerke zufuͤhrt.

Fig. 26.

Senkrechter Laͤngsdurchschnitt der Muͤhle.

A, und, B, die beiden

Walzen.

C, Gestell. E, Drukhebel der

hintern Seite. e, Nagel fuͤr sein

Hypomochlion.

K, und, L, die Schaber. i, und, k, Federn derselben,

an dem Riegel, l, befestigt.

I, Holzfeder.

M, Behaͤlter fuͤr den gequetschten Samen.

m, offenes Ende desselben.

N, Schuh. o, auf dem Riegel,

n, befestigter Nagel, worauf sich der Schuh mit seinem

eisernen Oehre wendet. p, Stellschnur des Schuhs. q, Stellwelle desselben.

O, Rumpf.

P, Schlauch.

Fig. 27.

Obere Ansicht der Muͤhle.

B, Die obere Welle.

C, das Gestell. D, Riemenrad

zur Betreibung der Muͤhle.

E, und, F, Drukhebel, e, e, Nagel fuͤr die Hypomochlia der Drukhebel,

G, Querstange derselben.

H, Oberer Knopf der Zugstange.

l, Querriegel des Gestelles, woran die Schaber

geschroben sind.

m, Aeußerer Theil des Behaͤlters fuͤr den

gequetschten Samen.

p, p, Stellschnuͤre fuͤr den Schuh. q, die Stellwelle, u,

Sperrrad derselben. v, Sperrkegel.

O, Rumpf.

Fig. 28.

Obere Ansicht des Schuhes und der untern Walze mit ihren Lagern.

A, Untere Walze. a, und, b, Lager derselben.

C, Gestell. c, c, Riegel

desselben fuͤr die Lager.

N, Schuh. o, Nagel, auf dem

Riegel, n, des Gestelles fuͤr das eiserne Oehr

des Schuhes befestigt, r, Ruͤttelnagel des

Schuhes. Er wird durch den gezahnten Rand, s, der Walze,

A, geschuͤttelt, t, Feder, um den Rumpf zuruͤkzuschnellen, wenn der

Ruͤttelnagel ihn ruͤttelt.

Tafeln