| Titel: | Die englische Drehebank, beschrieben von Dr. Ernst Alban. |

| Autor: | Dr. Ernst Alban [GND] |

| Fundstelle: | Band 30, Jahrgang 1828, Nr. LXII., S. 248 |

| Download: | XML |

LXII.

Die englische Drehebank, beschrieben von Dr.

Ernst

Alban.

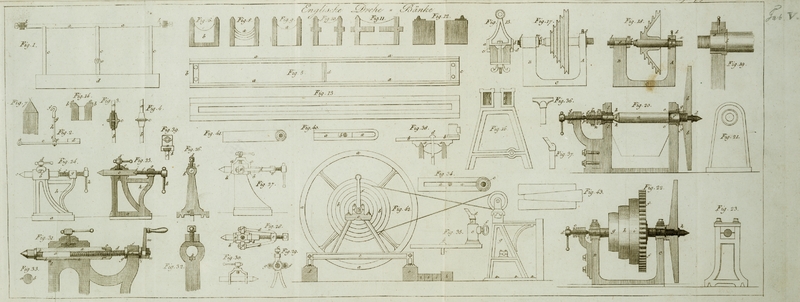

Mit Abbildungen auf Tab.

V. und VI.

Alban's englische Drehebank.

Der Hr. geheime Oberfinanzrath Beuth in Berlin hat in den

Verhandlungen des Vereins zur Befoͤrderung des Gewerbfleißes in Preußen eine

sehr gute Beschreibung einer englischen Drehebank kleinerer Art und vortreffliche

Abbildungen dazu geliefert.Sie sind auch im polytechn. Journ. Bd.

XXIV. S. 214 aufgenommen worden, wo man sie nachsehen kann. (Wir

bedauern sehr, daß wir nicht auch eben so schoͤne geschnittene

Kupferabbildungen, wie die von den Gewerbsverhandlungen liefern

koͤnnen. A. d. R.) Diese Drehebank ist nach dem Maudslay'schen

Principe eingerichtet, und von Rich in London erbaut, und

enthaͤlt eine Menge der vorzuͤglichsten Einrichtungen, wodurch sich

die englischen Drehebaͤnke auszeichnen. Vornehmlich muͤssen wir dem

Hrn. G. O. F. R. Beuth aber Dank wissen fuͤr die

Mittheilung einer Beschreibung und Abbildung der in England so allgemein

gebraͤuchlichen, in Deutschland aber groͤßtentheils noch wenig

bekannten und in Anwendung gekommenen, mechanischen Vorlage.

Da ich in England Gelegenheit gehabt habe, eine Menge Drehebaͤnke von

vorzuͤglicher Construction und in allen moͤglichen Groͤßen zu

sehen und zu zeichnen, und die AufnahmeDiese Aufnahme war gewoͤhnlich mit bedeutenden Schwierigkeiten

verknuͤpft, indem, man mir ein Zeichnen an Ort und Stelle stets

verwehrte, und ich daher nur zu Hause das Aufgefaßte zu Papier bringen

konnte. Dieserhalb war es mir nicht moͤglich, bei einigen der

groͤßeren Drehebaͤnke alle Maße genau. zu geben, vielmehr

konnte ich nur das Princip derselben niederzeichnen. Genau genommen ist

dieses aber auch der Hauptpunct bei der Sache. Man will die Mittel kennen,

diesen oder jenen Zwek in der Drehekunst zu erreichen. Die

Ausfuͤhrung und Anwendung derselben nach bestimmten Regeln wird jeder

Mechaniker schon ohne große Muͤhe von selbst finden, der in seinem

Fache etwas mehr als ein bloßer Handwerker ist. derselben allein in der Absicht von mir unternommen wurde, um meinem

Vaterlande durch Mittheilung derselben nuͤzlich zu werden, so moͤge

mir der Hr. G. O. F. R. Beuth es nicht uͤbel

deuten, wenn ich seiner vortrefflichen Beschreibung und Abbildung in diesem Journale

dasjenige anzureihen mich bemuͤhen werde, was ich zur

Vervollstaͤndigung unserer Kenntnisse in der Drehekunst und der dahin

gehoͤrigen Apparate zu liefern vermag. Das Beduͤrfniß einer

naͤheren Bekanntschaft mit diesen Apparaten wird in Deutschland von Tage zu

Tage groͤßerDas bekannte neuere Werk von Dr. J. H. M. Poppe: die englische Drehebank fuͤr

Arbeiter in Holz, Metall und Horn, ist sehr unvollstaͤndig. Es ist

eigentlich auch nur eine bloße Uebersezung aus Thom. Martins Encyklopaͤdie der mechanischen Kuͤnste

etc.

und fuͤhlbarer

und der wahre Vaterlandsfreund kann daher nicht genug eilen, sein Scherstein zur

Befriedigung desselben darzubringen, und sey es auch noch so gering. Ein

gemeinschaftliches Zusammenwirken fuͤr einen nuͤzlichen Zwek ist ein

Hauptbefoͤrderungsmittel desselben. Sollte meine Mitwirkung zu gering seyn,

so wird mich das Gefuͤhl der reinsten Absicht und des besten Willens

beruhigen muͤssen.

Man kann die in England bei der Maschinenfabrication gebraͤuchlichen

Drehebaͤnke in Hinsicht ihrer Groͤße wohl in 4 Abtheilungen bringen,

d.h. in kleinere, klein mittlere, groß mittlere und große. Erstere beiden Arten

werden in den meisten Faͤllen von dem daran beschaͤftigten Arbeiter

durch einen Fußtritt in Bewegung gesezt, leztere aber entweder durch einen oder

mehrere Menschen, die an einem Schwungrade drehen, oder durch Elementarkraft

betrieben. Alle diese vier Arten, von denen ich die allerkleinsten, in der

Uhrmacherkunst gebraͤuchlichen und mit dem Bogen gedrehten ausnehme, sind

nach sehr verschiedenen Principien gebaut, indem jeder Mechaniker, wie Hr. G. O. F.

R. Beuth sehr richtig bemerkt, dabei seinen

verschiedenen Ansichten folgt. Ich will versuchen, uͤber diejenigen

besonderen Einrichtungen, die die von mir gesehenen Drehebaͤnke unter

einander auszeichneten, zuerst einige Worte im Allgemeinen zu sagen, bevor ich zu

der specielleren Beschreibung der Drehebaͤnke uͤbergehe. Ich erspare

dadurch bei lezterer viele Worte, und erleichtere die Uebersicht uͤber die

dem Baue aller Drehebaͤnke zum Grunde liegenden verschiedenen Principien.

Zugleich will ich mich aber auch hie und da bemuͤhen, so viel ich vermag,

jedem besonderen Principe den ihm gebuͤhrenden Plaz in der Drehekunst

anzuweisen, und dessen groͤßeren oder minderen Werth fuͤr besondere

Faͤlle zu bestimmen.

Die Hoͤhe der englischen Drehebank, d.h. vom Fußboden bis zur Achse des zu

drehenden Koͤrpers gerechnet, ist bei allen vier

Groͤßenverhaͤltnissen fast gleich, naͤmlich 3 Fuß bis 3 Fuß 6

Zoll engl. Maßes; diese Hohe entspricht am besten der mittleren menschlichen

Groͤße. Bei groͤßeren Drehebaͤnken, woran fast

bestaͤndig mit der mechanischen Vorlage gearbeitet wird, ist die Hoͤhe

indessen eher geringer als an kleineren, damit der Arbeiter, den die mechanische

Vorlage an einer genuͤgenden Annaͤherung seines Koͤrpers an den

zu drehenden Gegenstand behindert, den oberen Theil seines Leibes gehoͤrig

uͤber diese neigen koͤnne, um seine Augen der Arbeit naͤher zu

bringen.

Was den Tritt an den kleineren Drehebaͤnken

betrifft, so ist derselbe stets von derjenigen Einrichtung, die Hr. G. O. F. R. Beuth

beschrieben und

abgebildet hat. Die Kurbel der Schwungradwelle liegt meistens in der Mitte der

Drehebank, damit ihre Verbindung mit dem Tritte moͤglichst im Centrum

desselben geschehe. Auf diese Weise hat der Tritt gehoͤrige Staͤrke,

und man mag auf demselben an einer Stelle treten, auf welcher man will, so entfernt

man sich nirgends zu sehr von seinem Aufhaͤngepuncte an der Kurbel, wodurch

ein Wanken desselben verhuͤtet wird. Bei sehr langen Drehebaͤnken

findet man auch wohl 2 Kurbeln nahe an den beiden Enden der Schwungradwelle, von den

2 Zugstangen zum Tritt herunter gehen. Diese Einrichtung gibt dem Tritte viel

Festigkeit in seiner Bewegung. Derjenige Theil des Trittes, der mit den

Fuͤßen beruͤhrt und getreten wird, ist immer von einem harten Holze

gemacht. Er wird an mehrere eiserne Arme angeschroben, die von derjenigen Welle

kommen, welche das Hypomochlium des Trittes bildet, und an dem hinteren und unteren

Theile des Drehebankgestelles, ungefaͤhr 4 Zoll hoch uͤber dem

Fußboden, sich gewoͤhnlich zwischen 2 staͤhlernen Spizen, oder auch

mit Zapfen in kleinen Lagern, bewegt. Der Tritt ist vom Centrum seiner Welle bis zu

Ende des hoͤlzernen Fußtrittes in der Regel 2 Fuß und etwas mehr lang. Die

Verbindungsstange zwischen ihm und der Kurbel haͤngt mit einem Haken in einem

eisernen Oehr seines mittleren Armes. Ihr Aufhaͤngepunct liegt

gewoͤhnlich auf 3/5 der ganzen Laͤnge des Trittes vom Centrum seiner

Welle entfernt. Der vordere Rand des Trittes springt nur um wenige Zolle vor den

Wangen der Drehebank hervor, um das Treten nicht zu erschweren.

Die Verbindungsstange zwischen Tritt und Kurbel hat unten

zur beweglichen Befestigung an den Tritt eben genannten Haken, am oberen Ende einen

gleichen von Rothguß. Dieser ist jedoch breit gearbeitet und haͤngt

uͤber der Warze der Kurbel. Er ist so breit als diese, damit er auf derselben

keinen Spielraum habe. In seinem Koͤrper befindet sich gewoͤhnlich ein

muͤtterliches Gewinde, in welches die Verbindungsstange eingeschroben wird,

durch mehreres oder geringeres Einschrauben kann selbige nach Beduͤrfniß

verlaͤngert oder verkuͤrzt werden.

Bei manchen Verbindungsstangen sieht man anstatt dieser Einrichtung zum Berichtigen

ihrer Laͤnge in ihrer Mitte eine Huͤlse mit 2 Gewinden, von denen das

eine verkehrt laͤuft. Die Verbindungsstange wird auf beiden Enden in diese

Huͤlse hineingeschroben, sie besteht also hier aus 2 Haͤlften. Beim

Drehen der Huͤlse werden beide Enden in der Huͤlse wegen der

verschiedenen Einrichtung der Gewinde entweder genaͤhert oder entfernt. Die

Huͤlse ist von Rothguß und mit einem erhabenen Stellringe zur bequemeren

Handhabung versehen. – Diese Einrichtung hat den Vortheil, daß man die Laͤnge der

Verbindungsstange beliebig veraͤndern kann, ohne den oberen Haken

aushaͤngen zu duͤrfen.

Fig. 2 Tab. V.

sieht man die erstere Art der Verbindungsstange. f, ist

der obere Haken von Rothguß. Er hat bei, g, in seinem

Koͤrper das Gewinde. h, ist die

Verbindungsstange, i, ihr unterer Haken, in das Oehr,

e, des Tritts eingehaͤngt.

Fig. 3 ist

eine aͤußere Ansicht der Huͤlse, Fig. 4 ein Durchschnitt

derselben. a, und, b, sind

die beiden Enden der Verbindungsstange, c, der Stellring

der Huͤlse.

Die Schwungradwelle ist immer von geschmiedetem Eisen und

gut abgedreht. Bei kleineren Drehebanken laͤuft sie auf staͤhlernen

Spizen, und ist an ihren Enden verstaͤhlt. Die Spizen werden bis zur

strohgelben Hize temperirt. Bei groͤßeren hat sie Endzapfen, die in mit

Rothguß ausgebuchsten Lagern des Gestelles laufen. Die Wellen duͤrfen nicht

zu schwach seyn, weil sie sich sonst bei starkem Treten federn oder gar verbiegen

wuͤrden. Der Durchmesser derselben richtet sich theils nach der

beabsichtigten Wirkung der Drehebank, ob stark oder schwach getreten werden muß,

theils nach ihrer Laͤnge im Verhaͤltnisse zu dieser. Kleine

Drehebaͤnke sind gewoͤhnlich 3 bis 4 Fuß, klein mittlere 6–8

Fuß lang. Bei ersteren ist es hinreichend, wenn die Welle einen Durchmesser von 5/4

Zoll hat, bei lezteren geht er nicht selten uͤber 2 Zoll. Diese Art der

Drehebaͤnke hat auch gewoͤhnlich 2 Kurbeln und 2 Verbindungsstangen.

Die Kroͤpfung der Kurbel oder Kurbeln betraͤgt gewoͤhnlich 2

bis 2 1/2 Zoll, sehr selten mehr.

Das Schwungrad ist in der Regel von Gußeisen, und meistens

mit 2 Kraͤnzen, einem groͤßeren und einem kleineren, versehen. Der

groͤßere Kranz ist gewoͤhnlich etwas staͤrker gegossen, und

bildet zugleich den Schwungring. Der kleinere wird fast immer angeschroben. Die

Ruthen oder Gange beider Kranze werden auf der Drehebank ausgedreht, damit sie genau

centrisch laufen. Sie stehen im umgekehrten Verhaͤltnisse zu denen der

Spindelscheibe. Ihrer sind, sowohl am großen als kleinen Kranze, gewoͤhnlich

2 bis 6. Zu beiden Kraͤnzen ist eine besondere Schnur vorhanden. Eine und

dieselbe Schnur paßt immer zu allen Gaͤngen desjenigen Kranzes, zu welchen

sie gehoͤrt. Soll die Spindelscheibe mit dem kleinen Kranze in Verbindung

gesezt werden, so muß ihre Doke so viel auf den Wangen verruͤkt werden, daß

ihre Ruthen perpendiculaͤr uͤber die des kleineren Kranzes zu stehen

kommen.

Zu Schnuͤren bedient man sich allgemein der

Darmsaiten, deren Enden in eine kleine staͤhlerne oder messingene

Huͤlse geschroben und so vereinigt werden. Oft besteht diese Vorrichtung auch

aus 2 besonderen

Huͤlsen, die mit staͤhlernen Haken versehen sind, und auf diese Weise

in einander gehaͤngt werden koͤnnen. Diese Einrichtung hat den

Vortheil, daß man die Enden der Schnur trennen kann, ohne sie aus den Huͤlsen

herausschrauben zu duͤrfen. Da ich diese Einrichtung wohl als allgemein

bekannt voraussezen darf, so will ich ihrer weiter nicht beruͤhren.

Die Gestelle der englischen Drehebaͤnke sind fast

alle von Gußeisen. Sie bestehen aus 2 oder 3 Stendergeruͤsten, auf denen die

Wangen ruhen und durch Schrauben befestigt sind. Sie sind nach unten auf dem

Fußboden festgeschroben, und noch unter sich durch Riegelstangen verbunden, um die

gehoͤrige Festigkeit und Unerschuͤtterlichkeit hervorzubringen. Hinter

den Wangen befindet sich gewoͤhnlich eine Art hoͤlzerner Tischplatten

von 1 Fuß bis 18 Zoll Breite, die an's Gestell mit befestigt wird und zum

Aufbewahren und Weglegen der Dreheinstrumente waͤhrend der Arbeit dient. In

manchen Drehebanken sind die Lager fuͤr. die Schwungradwelle oder ihre

Schizen verschiebbar (d.h. auf und nieder), damit die Schnur immer gehoͤrig

gespannt werden koͤnne. Die Einrichtung einer solchen Stellvorrichtung hat

Hr. G. O. F. R. Beuth deutlich beschrieben, daher ich

davon schweige.

Die Achse der Schwungradwelle liegt nie perpendiculaͤr unter der der Spindel,

sondern immer etwas nach hinten geruͤkt. Die Groͤße dieser Abweichung

wird durch den Aufhaͤngepunct der Verbindungsstange an dem Tritte bestimmt,

welcher Punct mit der Achse der Schwungradwelle stets in einer Linie liegen muß.

Die Wangen oder Bahnen werden in England sehr verschieden

construirt. Die Anwendung eines Prisma statt zweier Bahnen ist daselbst nicht sehr

gewoͤhnlich. Man findet selbiges fast nur n der

Maudslay'schen Werkstaͤtte, hier aber auch

selbst an den groͤßten Drehebaͤnken eingefuͤhrt. Seine

Ausfuͤhrung hat indessen in der That mehr practische Schwierigkeiten, als die

gewoͤhnlichen Einrichtungen. Es erfordert bei seiner Verfertigung mehr Arbeit

und mehr Accuratesse, und hat dennoch nicht den Grad der Festigkeit, wie jene. Zu

seiner Befestigung auf dem Gestelle sind eigene Apparate noͤthig, die die

Menge der zu arbeitenden Theile fuͤr die Drehebank unnoͤthig

vermehren, dieselbe complicirter machen, und ihre Kosten erhoͤhen, da doch

die gewoͤhnlichen Wangen unmittelbar an das Gestelle befestigt werden

koͤnnen. Auch erfordert die Application der Doken und Vorlagen darauf

kuͤnstliche Einrichtungen und Vorrichtungen. Hr. G. O. F. R. Beuth hat alle diese Einrichtungen, so wie die ganze

Drehebank nach diesem Principe sehr genau beschrieben und abgebildet, so daß ich

nichts in der Folge hinzuzufuͤgen vermag, als zu erinnern, daß die

groͤßeren Drehebaͤnke in der Maudslay'schen

Werkstaͤtte ganz und in allen ihren Theilen nach dem naͤmlichen

Principe gearbeitet sind.

Die gewoͤhnlichste Form der Wangen ist diejenige, die Tab. V. Fig. 5 von oben und Fig. 6 im

Querdurchschnitte vorgestellt ist. Die obere Flaͤche, a, derselben ist von beiden Seiten schraͤg oder dachartig abgefeilt

und gerichtet. Sie bildet mit der Grundflaͤche der beiden Abdachungen im

Durchschnitte ein gleichseitiges Dreiek, dessen oberer Winkel etwas flach

abgestumpft ist, wie in Fig. 7 zu sehen ist. Beide

Wangen sind von Gußeisen, und bilden mit den sie verbindenden Endstuͤken, b, und, c, und Querriegeln

oder Bruͤten, d, einen einzigen, aus einem

Stuͤke gegossenen Koͤrper. In Fig. 8 und 9, a, sieht man eine der Bruͤken in verschiedener Form. Zuweilen

finden sich auch 2 derselben unter einander. Die einzelnen Bruͤken dienen zur

innigeren und dauerhafteren Verbindung der Wangen mit einander und sind nach

Beduͤrfniß in groͤßeren oder geringeren Zwischenraͤumen von 3

bis 4 Fuß angebracht. Um den Wangen selbst noch mehr Steifigkeit zu geben, sind hie

und da auch Rippen, sowohl nach innen als nach außen an denselben angegossen, die

z.B. bei den Fox'schen Drehebaͤnken sehr weit nach

innen vorspringen und hier ordentliche Tafeln bilden, welche nur einen geringen

Zwischenraum zwischen sich lassen, worin die Anziehebolzen fuͤr die Doken und

Vorlage liegen. Bei solchen Wangen fehlen nicht selten die Bruͤken ganz. In

Fig. 10

und 11 sieht

man dergleichen mit groͤßeren und kleineren Rippen versehene Wangen im

Durchschnitte.

Hie und da habe ich auch bei groͤßeren Drehebaͤnken Wangen von starkem

Holze gesehen, auf welches prismatische Bahnen angeschroben waren (Fig. 12 im

Durchschnitte).

Alle Doken und Vorlagen haben correspondirende Ausschnitte fuͤr die Bahnen,

mit denen sie auf selbigen hin- und hergleiten. Die Ausschnitte sind sehr

genau auf die Bahnen geschlissen und zuweilen mit Rothguß ausgefuͤttert.

An allen Fox'schen Drehebaͤuken ist nur die eine

Bahn dachfoͤrmig abgeschliffen, waͤhrend die andere flach gearbeitet

ist. Die Zurichtung solcher Wangen ist mit weit weniger Muͤhe verbunden, als

die der vorher beschriebenen. Wenn nur die dachartig gearbeitete gehoͤrig

Flucht halt, so kann die flache Bahn schon eher Seitenbiegungen (aber auch nur

Seitenbiegungen) ohne Schaden machen, da die obere Flaͤche derselben sehr

genau die Horizontallinie halten muß. In Fig. 11 ist ein

Durchschnitt der Fox'schen Wangen dargestellt.

Außer dieser Art von Wangen hat man noch eine andere, a welchen alle Bahnen flach

sind. Die Wangen sind meistens mit den sie verbindenden Endstuͤken aus einem Stuͤke

in der in Fig.

13 bezeichneten Form gegossen. Fig. 14 zeigt einen

Durchschnitt derselben. Die Bahnen liegen an der Außenkante der Wangen, eine nach

oben (Fig.

14, a, a), eine nach der Außenseite, b, b. Sie springen, gegen den Koͤrper der Wangen

gehalten, etwas vor, und werden gleich so gegossen, um desto leichter abgerichtet

und abgeschliffen zu werden. Die Doken und Vorlagen liegen flach darauf, und haben

zu beiden Seiten 2 Streichplatten (Fig. 14, a, und, b) von Rothguß, die

an den Seitenbahnen, c, und, d, gleiten und durch Schrauben an den Doken befestigt sind. Diese Platten

verhuͤten jede Seitenbewegung der Doken, und halten ihren Gang auf den Bahnen

stets genau parallel mit diesen. Einmal sah ich solche Wangen hohl gegossen und

einzeln an die Stendergeruͤste in der Art angebolzt, wie in Fig. 16 dargestellt

ist.

Man findet diese Form von Wangen meist nur bei kleinen und klein mittleren

Drehebaͤnken. Bei kleinen sieht man auch oft den unteren Rand der Bahnen, c, und, d (Fig. 15) abgerichtet, und

dann die Streichplatten mit einer Leiste versehen, die uͤber den Rand greift,

wie in Fig.

15 auf der rechten Seite zu sehen ist. Durch diese Einrichtung wird das

Abfallen der Doken von den Bahnen verhuͤtet, wenn ihre Anziehebolzen

geloͤset werden.

Die Befestigung der Wangen auf die Stendergeruͤste oder gußeisernen

Boͤte (bei groͤßeren Drehebaͤnken) geschieht durch die

Endstuͤke. Hievon jedoch ausfuͤhrlich bei der speciellen Beschreibung

der verschiedenen Drehebaͤnke; so auch von der noͤthigen Entfernung

derselben und ihrer Bahnen von einander, bei der verschiedenen Form und

Groͤße derselben.

Die Spindeldoken bestehen bei den englischen

Drehebaͤnken immer von Gußeisen, und stehen auf einer Platte, wodurch beide

vereinigt werden, und mit welcher sie auf den Wangen ruhen. Fast alle Spindeldoken

mit ihrer Verbindungsplatte (zusammen am besten das Spindelgestell genannt) haben

mehr oder weniger einerlei Form, und so viel der Drehebaͤnke ich gesehen

habe, so konnte ich, hinsichtlich der Aufstellung der Spindel darin, nur 3 Methoden

entdeken, die als wesentlich verschieden angenommen zu werden verdienen.

1) Bei der ersten Fig. 17 und 18 laͤuft die

Spindel vor dem sogenannten Spindelkopfe in einem staͤhlernen Ringe der

inneren Spindeldoke, der in selbige eingesezt und glashart ist, und auf beiden

Seiten der Doke etwas hervortritt. Derselbe ist cylindrisch ausgebohrt, und an der

nach der Spindelscheibe hinsehenden Muͤndung seiner cylindrischen Oeffnung

konisch versenkt, nach Art eines Ventilsizes fuͤr ein gewoͤhnliches

Kegelventil. Die gleichfalls glasharte staͤhlerne Spindel laͤuft mit

ihrem cylindrischen Zapfen in dem cylindrischen Canale des Ringes, und ist genau in

denselben eingeschliffen, fuͤr die konische Vertiefung des Ringes hat sie

aber einen Anlauf, der genau in selbige paßt und gleichfalls eingeschliffen ist.

Dieser Anlauf erleichtert den Gang der Spindel, da sie, wenn der ganze Zapfen

konisch gearbeitet waͤre, sich einklemmen und schwer umlaufen wuͤrde.

Um dem Zapfen der Spindel im Ringe Schmiere geben zu koͤnnen, dringt von dem

obern Theile der Doke ein Schmierloch bis auf den Zapfen, welches mit einem

Metallstoͤpsel verschlossen werden kann. Sehr haͤufig fehlt dieses

Schmierloch aber auch, vorzuͤglich bei kleineren Drehebaͤnken. Man

bringt dann das Fett von außen an die Spindel.

Bei kleinern Drehebaͤnken sind gewoͤhnlich die ganzen Spindeln von

Stahl und ihre Enden glashart, bei groͤßern aber nur von Schmiedeeisen. Auf

den Zapfen ist dann ein glasharter staͤhlerner Ring, mit dem besagten Anlaufe

versehen, geschoben, am entgegengesezten Ende der Spindel aber ein Stuͤk

harten Stahls mit der Versenkung fuͤr die Spize eingesezt.

Das andere Ende der Spindel laͤuft auf einer Spize, die sich an einem

staͤhlernen Cylinder befindet, welcher die aͤußere Doke durchbohrt und

in dieselbe genau eingeschliffen ist. An beiden Enden, wo der Cylinder vor der Doke

vorsteht, hat er Gewinde, und wird hier durch eine Mutter und Gegenmutter an

derselben befestigt. Zugleich erlaubt diese Einrichtung aber auch, die Spize mehr

oder weniger gegen die Spindel an zu stellen.

An manchen kleinern Drehebaͤnken hat die Spindel an diesem Ende eine Spize,

mit welcher sie in der Vertiefung einer staͤhlernen Schraube laͤuft,

die in die Doke eingeschroben wird.

Die erste Art der Spindelaufstellung in dem Spindelgestelle, wobei die Spindel theils

in einem Futter, theils auf einer Spize laͤuft, ist, wie schon bemerkt, in

Fig. 17

und 18

vorgestellt, und zwar Fig. 17 von außen, Fig. 18 im

perpendiculaͤren Langedurchschnitte. A, ist die

innere, B, die aͤußere Spindeldoke. Leztere ist

immer staͤrker als die erstere. Beide sind durch die mit ihnen aus einem

Stuͤke gegossene Platte, C, verbunden, die auf

den Wangen ruht. Die Platte, C, wird auf verschiedene

Weise auf den Wangen befestigt. Die bei Anwendung eines Prisma uͤbliche

Befestigung hat Herr G. O. F. R. Beuth deutlich

geliefert, daher ich davon schweige. Bei der gewoͤhnlichen Art der Wangen mit

dachartigen Bahnen hat die Platte 2 Einschnitte, die der Form der Bahnen

entsprechen. Sie wird durch einen oder 2 Schraubenbolzen an die Wangen angezogen.

Die Bolzen gehen zwischen beiden Wangen abwaͤrts, durchbohren eine quer unter

denselben liegende Platte, und sind unter derselben mit einem Gewinde und einer

Mutter, (bei kleinem Drehebaͤnken einer großen Fluͤgelmutter) zum Anziehen versehen.

Bei den Fox'schen Drehebanken ruht die Gestellplatte

nicht auf den Bahnen der Wangen, sondern auf den inwendigen breiten Rippen

derselben; bei den Wangen mit flachen Bahnen hat sie aber, wie schon oben

beruͤhrt worden, Streichplatten.

Bei, a, Fig. 18 sieht man den in

die innere Doke eingesezten Ring, bei, b, den

cylindrischen Zapfen der Spindel, bei, c, den konischen

Anlauf, bei, d, das Schmierloch. In Fig. 19 ist diese

Einrichtung fuͤr eine groͤßere Drehebank besonders vorgestellt. Man

bemerkt hier bei, a, den auf die Spindel geschobenen

Stahlring mit dem Anlauf, b, als besondern Theil.

Fig. 18, e, ist die Spize der Doke, B,

F, ein cylindrischer in die Doke eingeschliffener Theil derselben, l, und, m, sind Mutter und

Gegenmutter zum Stellen derselben.

Man sieht diese Art der Aufstellung der Spindel im Spindelgestelle am

haͤufigsten und selbst an den groͤßten Drehebanken, jedoch habe ich

bei leztern haͤufig Klagen gehoͤrt uͤber das Wankende solcher

Spindeln, wenn große Ebenen oder Oberflaͤchen auf Platten sehr genau

abgedreht werden sollen. In der That koͤnnen aber auch bei großer

Kraftanwendung auf solchen Drehebanken, und vielem Gebrauche derselben, an der Spize

und der Versenkung fuͤr dieselbe in der Spindel, leicht Unrichtigkeiten

vorfallen. Das allermindeste Abschleifen der Spize, ein hoͤchst unbedeutendes

schiefes Ausschleifen der Versenkung, das geringste Schlottern zwischen beiden

Theilen hebt aber augenbliklich den exacten Gang der Spindel auf und die

Wiederherstellung desselben erfordert viele Muͤhe und Arbeit, und verursacht

unnoͤthigen Zeitverlust. Fuͤr große Drehebaͤnke ist auf alle

Faͤlle

2) Diejenige Methode vorzuziehen, die Herr Fox in Derby

zur Aufstellung feiner Spindeln befolgt. Dieser laͤßt beide Spindelenden in

hartstaͤhlernen und in die Doken eingesprengten Ringen laufen. Die Art, wie

er dieß bewerkstelligt, ist Fig. 20 im

Laͤngedurchschnitte abgebildet. a, ist die

Spindel von geschmiedetem Eisen, b, die große

Drehescheibe. Sie ist auf das Gewinde, c, der Spindel

oder auf den Spindelknopf aufgeschroben und sizt fuͤr immer darauf fest. Bei,

d, kann eine Spize in dieselbe eingeschroben werden.

Durch das Anschrauben der Drehescheibe wird zugleich der glasharte staͤhlerne

Ring, e, auf den Zapfen, f,

der Spindel festgehalten. Er hat bei, g, einen Anlauf,

und arbeitet in dem staͤhlernen glasharten Ringe der Doke, in welchen er

fleißig eingeschliffen ist. Am andern Ende verjuͤngt sich bei, h, die Spindel. Auf den Zapfen, i, (er ist nur 1/3 schwaͤcher als der Zapfen, f) desselben wird gleichfalls der glasharte

staͤhlerne Ring, k, geschoben, der in dem Ringe,

l, der aͤußern Doke laͤuft. Der Ring,

k, wird durch eine starke Mutter, m, angezwaͤngt, die auf das Gewinde, n, des verlaͤngerten Zapfens, i, geschroben wird. Beim gehoͤrigen Anziehen der

Mutter werden beide Anlaufe der Ringe, e, und, k, gegen die in die Doken eingesprengten Ringe

angedraͤngt, wodurch der Gang der Spindel hoͤchst fleißig und sicher

wird. Die Ringe, e, und, k,

sind vor dem Drehen auf dem Zapfen, f, und, i, der Spindel durch kleine, an der Spindel angebrachte

erhabene Leisten geschuͤzt, die in kleinen auf der innern Seite der Ringe

eingeschnittenen Furchen liegen. Bei, o, druͤkt

noch eine Stellschraube mit einer Spize gegen das Ende, p, der Spindel, die durch die Mutter, q, in

der gegebenen Stellung befestigt werden kann, r, ist ein

Getriebe mit seiner Mutter, s, das dazu dient, um die

Bewegung der Spindel auf mehrere Organe der Drehebank zu uͤbertragen. In Fig. 21 sieht

man das Spindelgestell dieser Vorrichtung von einen der beiden Enden.

3) Noch eine dritte Methode der Aufstellung von Spindeln im Spindelgestelle, die sich

vorzuͤglich fuͤr Drehebaͤnke von groͤßtem Schlage

eignet, ist diejenige, wobei die Spindel Fig. 22, A, sich mit 2 Zapfen, a,

und, b, in gewoͤhnlichen mit Rothguß

ausgebuchsten Lagern dreht, die auf den Doken, B, und,

C, angebracht sind. Man sieht diese Art der

Aufstellung in England nur sehr selten, obgleich sie sehr einfach und sicher ist,

auch die Spindel immer in einem exacten Gange erhaͤlt, so daß sie selbst bei

kleinem Drehebaͤnken Anwendung verdient. Um die Spindel vor Hin- und

Herbewegung zu sichern, sind die Zapfen der Spindel mit gehoͤrigen Schultern

versehen, auch reibt sich das mit einem glasharten Stahleinsaze vor Abnuzung

gesicherte Ende, c, der Spindel gegen die

staͤhlerne Stellschraube, d, die zur Sicherung

ihrer Stellung mit einer Stellmutter, e, versehen ist.

Um die Einrichtung der Lager mehr zu versinnlichen, ist in Fig. 23 eine der Doken

mit ihrem Lager von der Seite dargestellt.

Diejenige Spindelscheibe, deren Beschreibung der Herr G.

O. F. R. Beuth faßlich und vollstaͤndig liefert,

ist nur bei den Drehebaͤnken der 2 untersten Classen gebraͤuchlich,

und ihre Form und Beschaffenheit selten bedeutend verschieden. Die Anzahl der Ruthen

daran ist sehr ungleich. Bei klein-mittlern Drehebaͤnken sieht man

statt der Scheiben mit Nuthen oft auch mehrere Riemenscheiben. Die Nuthen sind an

der Scheibe, so wie am Schwungrade, stets scharfwinklicht, so daß die Schnur dadurch

gekniffen und so die Friction zwischen beiden vermehrt wird. Theilscheiben findet

man nur an wenigen Scheiben. Sind sie vorhanden, so sind sie und die dazu gehoͤrige Feder

mit ihrem Stifte ganz so eingerichtet, als Herr G. O. F. R. Beuth angegeben hat.

Bei großen Drehebaͤnken bedient man sich selten der Scheiben mit Muthen, da

diese zum Betrieb derselben nicht hinreichen wuͤrden. Vielmehr hat man große

gezahnte Betriebsraͤder (Fig. 22, f) noͤthig, oder gebraucht auch mehrere große

Riemenscheiben (Fig. 22, g, h, und i), die durch Elementarkraft in Bewegung gesezt werden. Weiter unten mehr

davon.

Auf den Spindelkopf der Spindel werden entweder eine groͤßere oder kleinere

Drehescheibe, nach den verschiedenen Zweken des drehenden Individuums, oder ein

Futter mit einer Spize oder andere Futter zur Befestigung besonders geformter

Koͤrper aufgeschroben.

Die Drehescheiben sind von verschiedenem Durchmesser. Auf

kleinen Drehebanken braucht man sie selten, desto mehr auf den groͤßern. Auf

den groͤßten sind sie gewoͤhnlich unzertrennlich mit der Spindel

verbunden. Wegen ihrer Groͤße Und bedeutenden Schwere wuͤrde ihre

Abnahme von der Spindel und das noͤthige Wiederanschrauben auch mit großen

Umstaͤnden verbunden seyn. Sie sind mit vielen Loͤchern versehen, und

haben hie und da auch langlichte Schlizen. Loͤcher und Schlizen sind immer in

die Radien der Scheiben gesezt. Durch beide Theile werden die Bolzen zur Befestigung

der darauf zu drehenden Maschinentheile gestekt. Hievon jedoch unten

ausfuͤhrlicher.

Will man vor 2 Spizen drehen, so wird ein Futter von Rothguß oder Gußeisen auf den

Spindelkopf geschroben, das mit einer Spize versehen ist, die gewoͤhnlich

konisch in das Futter eingeschoben ist. Dasselbe enthaͤlt zugleich quer durch

seinen Koͤrper eine vierekige Oeffnung, wodurch ein Haken gestekt und durch

eine Stellschraube in seiner Stellung befestigt, werden kann. Er dient dazu, das auf

dem abzudrehenden Stuͤke festgespannte Herz herum zu werfen, und so das

Stuͤk zu drehen. Bei groͤßern und ganz großen Drehebaͤnken

werden die Spizen, wie vorhin schon bemerkt worden, in das Centrum der Drehescheibe

eingeschroben (s. Fig. 20, d, 22, k). Abbildungen von diesen Theilen bei Beschreibung der

einzelnen Drehebaͤnke.

Außer diesem Futter mit der Spize hat man auch noch eines mit einer vierekigen

Oeffnung in seiner Achse, worin Bohrer befestigt werden koͤnnen, wenn auf der

Drehebank gebohrt werden soll. Man sezt dann den zu bohrenden Koͤrper gegen

den durch die Spindel gedrehten Bohrer und druͤkt ihn dadurch gegen diesen

an, daß man die Gegenspize vermittelst ihrer Schraube gegen selbigen stemmt und

fortwaͤhrend anschraubt. Zwischen den zu bohrenden Koͤrper und die Gegenspize schiebt

man etwas hartes Holz oder Blei. Der Bohrer kann dann weder die Spize noch sich

selbst beschaͤdigen, wenn er den Koͤrper durchdringt.

Die Doke fuͤr die Gegenspize hat allemal eine

groͤßere Basis, damit sie gehoͤrige Festigkeit bei ihrer Stellung auf

den Bahnen der Wangen gewinne, und ihre Spize sich immer parallel mit den Bahnen

bewege. Diese Basis bildet daher haͤufig ein Quadrat und ist auf ihrer untern

Flaͤche, wie die Verbindungsplatte des Spindelgestells, nach Maßgabe der Form

der Bahnen verschieden geformt. Der obere Theil derselben ist durchbohrt, und

traͤgt die Gegenspize, welche sich an dem Ende eines staͤhlernen

Cylinders befindet. Dieser ist in die Doke luftdicht eingeschliffen. Fig. 24 und 25 sieht man

eine solche Doke von der gewoͤhnlichen Einrichtung und zwar Fig. 24 im Aufrisse, Fig. 25 im

perpendiculaͤren Laͤngsdurchschnitte, a,

ist die auf den Wangen ruhende Bodenplatte, die durch einen Schraubenbolzen, wie am

Spindelgestelle, an selbige angezogen werden kann; b,

ist der obere Theil der Doke mit dem Canale, worin die Gegenspize, c, mit ihrem cylindrischen Koͤrper stekt. Um

leztere in einer bestimmten Stellung befestigen zu koͤnnen, dient die

Schraube, d, die aber beim Anziehen den Cylinder nicht

selbst beruͤhrt, sondern mittelbar durch eine eiserne Platte, e, auf ihn druͤkt, die von vorne uͤber den

Cylinder in die Doke eingeschoben ist, und uͤber dem Cylinder etwas nach der

Form desselben ausgeschnitten wird. Beim Einschleifen des Cylinders in die Doke wird

dieses Stuͤk Eisen vorher eingesezt und selbiger in den Ausschnitt desselben

mit eingeschliffen. Fig. 26 sieht man die Doke im perpendiculaͤren Querdurchschnitte.

c, ist hier der Cylinder, e, (dunkler schattirt) die eiserne Platte, d,

die Schraube. Bei einigen Drehebaͤnken sieht man andere Vorrichtungen zur

Feststellung des Cylinders, sie sind weniger im Gebrauche, wenn gleich einfach und

zwekmaͤßig genug. Fig. 27, 28 und 29 ist eine dergleichen

abgebildet und zwar Fig. 27 im Aufrisse; Fig. 28 von oben, und

endlich Fig.

29 vom Ende angesehen. a, ist ein

Buͤgel, dessen beide Schenkel b, b, durchbohrt

sind, und den Cylinder der Gegenspize umfassen, c, ist

die Stellschraube. Wird diese gegen den Kopf der Doke angeschroben, so drangt sie

den Buͤgel mit Gewalt aufwaͤrts, und zieht durch den untern Rand der

den Cylinder umfassenden Schenkeloͤffnungen diesen gegen die obere Wand

seines Canals an, wodurch derselbe fixirt wird. In Fig. 30 sieht man den

Buͤgel besonders vorgestellt, und zwar so, daß der Cylinder mit seiner Spize

durch die Schenkeloͤffnungen gestekt ist.

Noch eine andere Vorrichtung zum Feststellen des Cylinders weiter unten.

Um die Spize mit ihrem cylindrischen Koͤrper vorzuschieben, dient eine

Schraube (Fig.

24 und 25, f,) deren Mutter, g, von einer Unterlage, h, getragen wird, die

entweder besonders an die Doke angeschroben, oder mit ihr aus einem Stuͤke

gegossen ist. Die Schraube druͤkt bei, i, mit

einer Spize in die Versenkung des Cylinders. Der Handgriff, k, dient zum Drehen und Anziehen der Schraube. Oft sieht man zu diesem

Zweke auch eine Kurbel angewandt. Statt der Unterlage findet man zuweilen einen

Buͤgel vor, der die Mutter haͤlt, und der an 2 Lappen des Dokenkopfes

angeschroben ist. In Fig. 27 und 28 bezeichnet,

d, d, den Buͤgel, e, die Mutter, f, und, g, sind die Lappen, an welche der Buͤgel fest geschroben ist.

Bei dieser Art des Vorschiebens zeigt sich eine Unbequemlichkeit, die

vorzuͤglich bei sehr großen Drehebanken, wo der Cylinder mit seiner Spize oft

ein bedeutendes Gewicht hat und mit der Hand zu bewegen ist, fuͤhlbar wird.

Man muß naͤmlich bei beabsichtigtem Zuruͤkschieben des Cylinders diese

Function mit der Hand verrichten. Um diese UnbequemlichkeitUnbequemlicheeit zu beseitigen, und durch die Schraube beides. Vor- und

Zuruͤkschieben zugleich bewerkstelligen zu koͤnnen, haben manche

englische Drehebaͤnke folgende schoͤne, jedoch etwas complicirte

Vorrichtung, die in Fig. 31 im perpendikulaͤren Laͤngs- und Fig. 32 im

perpendiculaͤren Querdurchschnitte vorgestellt ist. Der Cylinder, a, ist bei derselben hohl und die Gegenspize wird bei,

b, in die Hoͤhlung desselben eingeschroben.

Nach hinten ist eine Mutter von Rothguß, c, uͤber

den Cylinder geschroben. Sie ist von gleichem Durchmesser mit diesem, um bei

vorkommenden Faͤllen in den Canal der Doke dringen zu koͤnnen. Durch

dieselbe geht eine Schraube, d, (gewoͤhnlich mit

flachem Gewinde), und dringt in die Hoͤhlung des Cylinders, wo sie Spielraum

hat. Der cylindrische Hals, e, der Schraube dreht sich

in der an der Doke mit angegossenen und mit Rothguß ausgebuchsten Huͤlse, f. Er hat bei, g, einen

cylindrischen Ansaz oder eine Schulter. Auf den vierekigen Theil, h, der Schraube wird zuerst die Scheibe, i, gebracht, dann eine Kurbel, m, gestekt, und beide durch eine vorgeschraubte Mutter, n, befestigt. Der Hals der Schraube dreht sich bei

dieser Einrichtung in der Huͤlse auf die Art, daß, g, und, i, sein Ausweichen aus derselben

verhindern. Das Gewinde der Schraube schiebt aber vermittelst der Mutter, c, den Cylinder mit der Spize vor oder zuruͤk, je

nachdem sie vor- oder ruͤkwaͤrts gedreht wird. Damit der

Cylinder sich nicht zugleich mit der Schraube drehe, ist er unten bei, k, etwas flach gefeilt und reibt sich mit dieser

Flaͤche gegen ein Stuͤk Stahl, e, was an

der vordern Muͤndung des Dokencanals nach unten eingesezt ist. Um die Spize, b, gehoͤrig anschrauben zu koͤnnen, ist

sie auf 2 Seiten etwas abgeflaͤcht, wie in Fig. 33, welche die

vordere Ansicht der Spize darstellt, bei a, und, b, zu bemerken ist.

Eine ihrem Principe nach voͤllig gleiche, in Hinsicht ihrer Ausfuͤhrung

jedoch von dieser Einrichtung etwas verschiedene Vorrichtung zum Vor- und

Zuruͤkschieben des Cylinders mit seiner Spize weiter unten.

Die gewoͤhnlichen Vorlagen zum Drehen aus freier

Hand bestehen aus einer geschlizten laͤnglichtvierekigen gußeisernen Platte,

die quer uͤber den Wangen liegt. In dem Schlize spielt der Bolzen zum

Anziehen der Platte an die Wangen. Er hat uͤber demselben einen Knopf, womit

er die Platte pakt, wenn unten angeschroben wird. In Fig. 34 sieht man die

Platte von oben, in Fig. 35 von der Seite. a, ist der Schliz, b, der Knopf des Bolzen. An dem vordem abgerundeten Ende

der Platte steht ein cylindrischer Aufsaz, c, in dessen

senkrechte cylindrische Hoͤhlung die gewoͤhnliche englische Vorlage,

d, gestekt und mit ihrem cylindrischen Zapfen, (e), eingeschliffen ist. In 36 und 37 ist diese Vorlage

besonders vorgestellt, und zwar Fig. 36 von vorne, Fig. 37 aber

von der Seite. Durch die Stellschraube Fig. 35, f, kann die. Vorlage in jeder gegebenen Stellung

befestigt werden.

Bei Wangen mit dachartigen Bahnen liegt auf diesen haͤufig erst eine besondere

solide Platte mit Ausschnitten fuͤr diese Bahnen. Sie ist breiter, als die

der Vorlage und auf derselben ruht erst die Platte der Vorlage. Zur Befestigung der

leztern an die Platte, und dieser an die Wangen dient ein einziger

gewoͤhnlicher Anziehebolzen. Fig. 38, a, ist die Grundplatte, b,

die Vorlageplatte, c, der Bolzen. Sein Knopf, d, liegt uͤber dem Schlize der Vorlageplatte.

Zuweilen findet man die Vorlageplatte auch ohne Schliz. Der Bolzen ist dann an ein

vierekiges geschmiedet eisernes Stuͤk befestigt, das nach Art eines

Schlittens, sich in einem Falze bewegt, welcher an der untern Flaͤche der

Platte angegossen ist. Das Stuͤk ist schwalbenschwanzaͤhnlich in

selbigen eingesezt, und schiebt sich mit Leichtigkeit darin. Fig. 39 bei, a, sieht man die Form des Falzes im Durchschnitte. b, ist der Schlitten mit seinem Bolzen, c. Fig. 40 stellt die untere

Flaͤche der Platte mit dem Falze, a, a, vor. b, ist der Schlitten. Fig. 41 zeigt die obere

Flaͤche der Platte. Der Zwek des Schlizes und des Falzes der Vorlageplatte

ist, die Vorlage in jeder Entfernung von dem in der Drehebank befindlichen und zu

drehenden Koͤrper stellen zu koͤnnen.

Von den mechanischen Vorlagen weiter unten.

Bei den groͤßern Drehebanken sind, wenn sie durch Menschen in Bewegung gesezt werden, die Betriebsraͤder ungefaͤhr wie in Fig. 42

eingerichtet. Durch dieselben werden entweder, wie z.B. bei den

klein-mittlern Drehebaͤnken, die Spindelscheiben, oder wie an den

groͤßer, besondere Vorgelege in Bewegung gesezt, deren verschiedene

Einrichtungen spaͤter angegeben werden. Die Fortpflanzung der Bewegung vom

Dreherade aus geschieht entweder durch Darmsaiten oder Riemen. Gewoͤhnlich

findet man daran fuͤr erstere Nuthen von verschiedenen Durchmessern neben

einander oder mehrere kleinere und groͤßere Scheiben fuͤr die Riemen.

Man sehe Fig.

42, wo, a, das eiserne Schwungrad, b, die Scheibe mit den verschiedenen Nuthen, c, das gußeiserne Gestell bezeichnet, das bei, d, und, e, auf

hoͤlzerne Schwellen geschroben ist; f, ist die

Kurbel. Gewoͤhnlich, vorzuͤglich aber bei großen Drehebaͤnken,

haben dergleichen Raͤder 2 Kurbeln, auf jedem Ende der Welle eine, die Schnur

oder der Riemen werden immer uͤbers Kreuz geschlagen, weil beide so besser

ziehen. g, ist die Drehebank, von klein-mittlerer

Große. Ich habe diese Abbildung vorzuͤglich geliefert, um zu zeigen, wie man

in England bei den verschiedenen Durchmessern der Gange (Nuthen) oder

Riemenscheiben, Schnur und Riemen immer in die gehoͤrige Spannung sezt. Bei,

h, ist naͤmlich eine Schwelle an den Fußboden

angeschroben. Zwischen ihr und der Schwelle, e, werden

keilfoͤrmige Holzstuͤken, (i, i, i)

geschoben, so daß die breite Seite der Keile immer abwechselnd nach einer und der

andern Seite zu liegen kommt, die Schwellen, h, und, d, also immer parallel neben einander bleiben. In Fig. 43 ist

diese Lage der verschiedenen Keile von oben abgebildet. Durch gelindes Antreiben der

Keile kann das Anspannen der Schnur und des Riemens nach jedem Beduͤrfnisse

bewirkt und modificirt werden. Die Schwere des Schwungrades und des Gestelles

verhindert das Aufwippen des leztern hinreichend.

Oft sieht man die Betriebs- oder Dreheraͤder auch unter oder

uͤber der Drehebank in den naͤchsten Stokwerken der Fabriken

aufgestellt, um nicht zu viel Raum in der Werkstaͤtte zu verlieren.

–––––––––

Ich komme nun zur speciellen Beschreibung einzelner Drehebaͤnke selbst, und

hoffe bei derselben von jeder Groͤße die gebraͤuchlichsten und besten

auffuͤhren zu koͤnnen. Die kleine und klein-mittlere konnte ich

genau nach dem Maßstabe aufnehmen, was mir bei den groͤßern Arten leider

nicht vergoͤnnt war; jedoch hat mein gutes Augenmaß so viel wie

moͤglich geholfen, so daß ich die Zeichnungen als ziemlich richtig und in

allen verschiedenen Verhaͤltnissen moͤglichst genau getroffen

empfehlen kann. Um einigermaßen eine Norm der Groͤße des Ganzen und aller

Theile immer vor Augen zu haben, ist bei jeder Zeichnung ein Maßstab gegeben. Jedem Mechaniker, der durch

diese Mittheilung mit dem Principe, wonach die verschiedenen englischen

Drehebaͤnke gebaut sind, bekannt geworden ist, wird es, wenn er mit

praktischem Gefuͤhle und Takt gehoͤrig ausgeruͤstet ist, nicht

schwer werden, das Beste aus meinen Beschreibungen herauszuheben und auf seine

Drehebaͤnke zu verpflanzen.

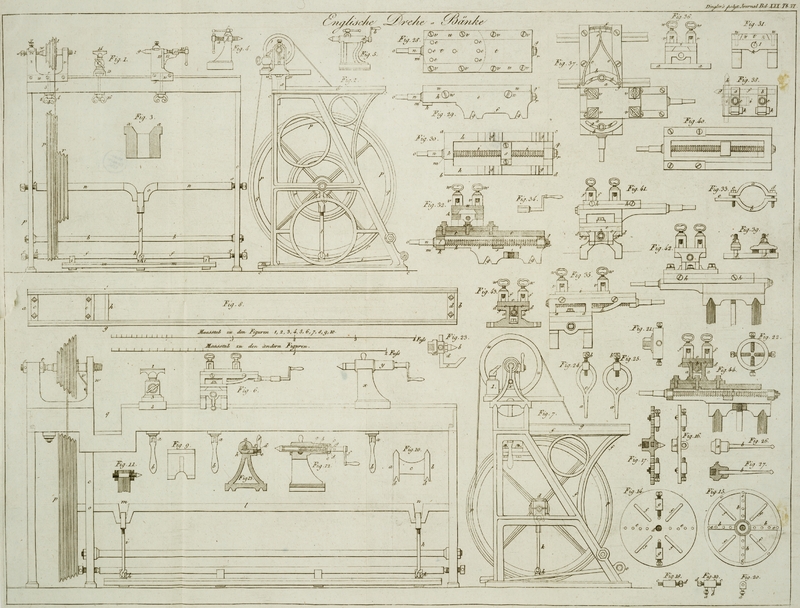

I. Kleine Drehebank.

Sie ist nach einem andern einfacher Principe als die vom Herrn G. O. F. R. Beuth beschriebene gebaut, und eine von derjenigen Art

und Groͤße, wie man sie in England am haͤufigsten sieht. Sie hat

flache gußeiserne Bahnen und ein Gestell von dem naͤmlichen Metalle. Man

sieht selbige Tab. VI. Fig. 1 von vorne und Fig. 2 vom

rechten Ende angesehen.

Die Wangen sind 3 Fuß 6 Zoll lang, mit ihren an beiden Enden befindlichen

Verbindungen aus einem Stuͤke gegossen, und von derjenigen Construction, die

Tab. V., Fig.

13 und 14 abgebildet worden ist. Einen Durchschnitt derselben zeigt Fig. 3 im

vergroͤßerten Maßstabe. Die Dike der einzelnen Wangen betraͤgt ein

Zoll, die Hoͤhe 3 Zoll und der Zwischenraum zwischen beiden 3/4 Zoll. Die

verschiedenen geschliffenen Flaͤchen der Wangen, als die Bahnen, sind bei,

a, b, und, c,

angedeutet. Sie liegen rund um eine erhabene Leiste, die am obern Rande beider

aͤußern Flaͤchen der Wangen angegossen ist. Die obere Bahn, a, ist nicht so breit als die Wangen. Diese sind

naͤmlich nach dem Zwischenraume hin, also an ihrem inner und obern Rande

etwas abgedacht gegossen. Eine solche Einrichtung ist getroffen, um das Abrichten

und Schleifen der obern Bahn etwas zu erleichtern.

Die Wangen sind durch Bolzen an die gußeisernen Stendergeruͤste, c, c, angezogen, deren einen Bolzen man in Fig. 2 bei, a, punctirt sieht. Hinter den Wangen, jedoch etwas unter

der durch die obere Bahn der Wangen gebildeten Linie, ist ein Brett, d, auf die Stendergeruͤste geschroben, was als

Tisch fuͤr das Werkzeug dient, und zugleich mit zur Festigkeit des ganzen

Gestelles beitraͤgt. Unter der Tischplatte ist oft auch eine hoͤlzerne

Schublade angebracht.

Die Basis der Stendergeruͤste wird auf den Fußboden festgeschroben. Bei (b, Fig. 1 und 2) gleich uͤber

derselben geht noch ein eiserner Querriegel durch das Gestell und ist an beiden

Stendergeruͤsten festgeschroben. Auch er ist bestimmt, dem Gestelle an seinem

untern Theile mehr Festigkeit zu geben.

Bei, e, e, befinden sich die Schrauben mit den Spizen

fuͤr die Welle des Tritts. Diese sieht man Fig. 1, f, der Laͤnge nach, g, und, h, sind die beiden Spizen, worauf sie sich

bewegt, i, i, i, ihre 3 Arme, an dessen Mittlern das

Oehr, k, befestigt ist, woran die Verbindungsstange, l, des Tritts mit der Kurbel haͤngt, m, ist der hoͤlzerne Fußtritt. Den ganzen Tritt

sieht man Fig.

2 von der Seite.

Fig. 1, n, ist die Schwungradwelle mit der Kurbel, o, und dem Schwungrade, p.

Die Kurbel hat 2 Zoll Kroͤpfung, und ist mit der Verbindungsstange, l, auf die oben beschriebene, und Tab. III, Fig. 2

abgebildete Weise verbunden. Das Schwungrad hat 2 Kraͤnze, q, und, r, von Gußeisen. Der

groͤßte Durchmesser des groͤßern, zugleich zum Schwungrade dienenden

Kranzes betraͤgt 2 Fuß, 4 Zoll, der des kleinern 1 Fuß, 2 Zoll. Jeder der

Kranze enthaͤlt 3 Nuthen oder Gaͤnge. s,

und, t, sind die beiden Spizen, worauf die

Schwungradwelle laͤuft.

Alle Doken der Drehebank liegen flach auf den Wangen auf, und haben Streichplatten

von Rothguß, (u, u,) fuͤr die Seitenbahnen

derselben, welche mit einer Leiste an ihrem untern Ende uͤber den Vorsprung

der Bahnen greifen. (Man vergleiche hier Tab. V., Fig. 15. Die

Streichplatten sind durch mehrere Schrauben an den Koͤrper der Doken

festgeschroben, und muͤssen genau an die Seitenbahnen der Wangen

angeschliffen seyn.

Die Aufstellung der Spindel ist von der fruͤher beschriebenen, und auf Tab. V,

Fig. 17

und 18

abgebildeten Art. Die glasharte Spindel arbeitet in der Doke, (v,) in einem staͤhlernen, gehaͤrteten

Ringe, hat aber bei, w, eine Spize, die in einer

Versenkung der Schraube, x, laͤuft. Diese

Schraube kann durch eine Stellschraube, y, in die Doke,

z, befestigt werden. Leztere druͤkt auf ein

von vorne eingeschobenes Eisenstuͤk, tz, in

welches innerhalb des Schraubencanals das Gewinde desselben mit eingeschnitten ist.

Die Spindelscheibe 1 ist von Messing, im groͤßten Durchmesser 6 Zoll, und

enthaͤlt 3 Nuthen, die mit denen des Schwungrades in umgekehrter Ordnung

stehen. Die Durchmesser derselben sind zu denen der Schwungradnuthen so berechnet,

daß seine und dieselbe Schnur fuͤr alle verschiedenen Gaͤnge paßt.

Beim Gebrauche des kleinen Schwungradkranzes ist jedoch eine kuͤrzere Schnur

zu nehmen. Man stellt dann das Spindelgestelle mehr nach innen, so daß die Nuthen

der Spindelscheibe genau uͤber die des kleinen Kranzes treffen. Die

Entfernung der Spindelachse von den Wangen betraͤgt 4 1/2 Zoll, der

groͤßte Durchmesser der Spindel 1 Zoll.

Fuͤr den Spindelkopf (2) dieser kleinen Drehebank sind vorhanden: eine kleine

gußeiserne Drehescheibe, ein Futter mit einer Spize, eines mit einem Haken, eines

zum Einsezen der Bohrer und eine Menge hoͤlzerner, die entweder an der

Drehescheibe befestigt, oder auf den Spindelkopf selbst geschroben werden.

Der Anziehebolzen 3 des, Spindelgestelles hat zur bequemern Handhabung am untern Ende 2

Fluͤgel, 4, 4, und geht durch eine quer unter den Wangen liegende Platte, 5,

gegen welche der Kopf, 6, desselben beim Anziehen sich stemmt; am obern Ende hat er

aber ein Gewinde, womit er in die Verbindungsplatte, 7, der beiden Spindeldoken

eingeschroben wird.

Die Doke zur Gegenspize ist von der einfachsten Form. Ihre Basis (8) ist breiter als

ihr Kopf. Der Cylinder mit der Gegenspize (9) wird durch die Schraube (10)

verschoben, und muß, wenn er zuruͤkgestellt werden soll, mit der Hand

zuruͤkgebracht werden. Die Mutter (11) fuͤr die Schraube ist von

Rothguß, eben so die Unterlage (12), die vermittelst der Platte (13) an die Doke

angeschroben ist. Streichplatten und Anziehebolzen dieser Doke sind ganz wie am

Spindelgestelle.

Die Vorlage (14) zum Drehen aus freier Hand liegt mit ihrer Platte unmittelbar auf

den Wangen. Leztere hat einen Falz, (15) worin sich der Schlitten mit seinem

Anziehebolzen schiebt. Dieser Anziehebolzen ist in dem Schlitten befestigt und hat

an seinem untern Ende ein Gewinde. Zum Anziehen desselben dient die

Fluͤgelmutter (16). Man vergleiche hier Tab. V., Fig. 39, 40 und 41.

Zuweilen haben dergleichen kleine Drehebaͤnke auch mechanische Vorlagen. Die

Unterlage derselben schiebt sich ganz so auf den Wangen, als die Doken, und kann

auch so wie diese durch einen Anziehebolzen festgestellt werden. Die Einrichtung

einer solchen mechanischen Vorlage ist durchaus in nichts verschieden von

derjenigen, die ich bei der klein-mittlern Drehebank ausfuͤhrlich

beschreiben werde.

Ich muß am Schlusse dieser Beschreibung einer kleinen englischen Drehebank noch 2

Variationen in dem Baue der Doken fuͤr die Gegenspize erwaͤhnen, die

haͤufig an solchen Drehebanken vorkommen. Fig. 4 zeigt die eine und

Fig. 5 die

andere. Bei Fig.

4 ist die Gegenspize der aͤußerste Theil einer Schraube, a, deren Mutter der Kopf der Doke, b, selbst ist. Selbige Schraube muß sehr genau in der

Mutter gehen, und doch durchaus in derselben nicht wakeln,Die Englaͤnder nennen das: trunken seyn.

Sie sagen; die Schraube ist trunken. weil sonst das Centrum der Spize nicht feststeht. In der ihr gegebenen

Stellung wird sie durch eine Stellschraube, c, fixirt,

die ganz so eingerichtet ist, wie ich sie eben bei der Spindeldoke, z, Fig. 1 beschrieben

habe.

In Fig. 5

schiebt der Cylinder der Spize sich in einem Canale der Doke, in welchem er

eingeschliffen ist, sein Hinterer schwaͤcherer Theil enthaͤlt ein

Gewinde, das durch die am Ende des Canals angebrachte Mutter, a, geht, und auswendig mit einer Kurbel, b,

versehen ist. Beim Drehen des Cylinders vermittelst der Kurbel, schiebt das Gewinde

der Mutter ihn vor und zuruͤk, je nachdem man vorwaͤrts oder

ruͤkwaͤrts dreht.

Noch muß ich endlich einer besondern Form des untern Endes derjenigen Anziehebolzen

gedenken, die mit einem Gewinde ihres obern Endes in den Koͤrper der Doken

eingeschroben, folglich beim Anschrauben gedreht werden muͤssen. Das untere

Ende (Fig. 6,

a, a, a,) derselben hat naͤmlich ein starkes

Scharnier, in welches eine Art eisernen Handgriffes (b, b,

b,) eingelenkt ist. Fuͤr gewoͤhnlich haͤngt dieser

Handgriff senkrecht herunter und behindert so den Plaz unter den Wangen nicht. Will

man aber die Schraubenbolzen drehen, so bewegt man ihn aufwaͤrts, und zwar

so, daß er mit dem Bolzen in einem rechten Winkel steht, und gebraucht ihn dann als

gewoͤhnlichen Schraubenschluͤssel. Man bekommt auf diese Weise schnell

und ohne besondere Umstaͤnde einen langen und kraͤftigen Hebel zum

Drehen des Bolzen in seine Gewalt. Ein solcher Schraubenschluͤssel kann nie

verloren gehen oder verlegt werden.Gewiß sind manche der bisher beschriebenen Einrichtungen an den englischen

Drehebanken schon theilweise auch in Deutschland bekannt und lange im

Gebrauch, indessen hat mich diese Ueberzeugung nicht abgehalten, sie hier zu

nennen und zu beschreiben, da ich gerne allen Mechanikern, auch den

kleinern, die oft nur geringe Kenntnisse vom Werkzeug zur

Maschinenfabrikation besizen, indem sie groͤßere Werkstaͤtten

nicht besehen konnte, nuͤzlich seyn moͤgte.

Man findet diese Einrichtung selbst an groͤßern Drehebanken,

vorzuͤglich an klein-mittlern. Bei groß-mittlern und ganz

großen hat Herr Fox die Anziehebolzenmutter fuͤr

die Doke der Gegenspize auf den Scheitel der Doke gestellt, was allerdings große

Bequemlichkeiten hat, in so ferne als die Wangen derselben nicht selten dem Fußboden

ganz nahe liegen. Jedoch hievon spaͤter ein Mehreres.

II. Klein-mittlere

Drehebank.

Die davon auf Tab. VI., Fig. 6 und 7 gelieferte Abbildung ist

nach einer Drehebank bester Construction genommen. Man sieht in Fig. 6 die Drehebank von

vorne und in Fig.

7 von der Seite.

Die Wangen sind 7 bis 8 Fuß lang und von der gewoͤhnlichsten Art, d.h. mit

dachartig zugeschliffenen Bahnen, wie ich sie oben beschrieben und auf Tab. V. in

Fig. 6

abgebildet habe. Selbige sind mit den Endstuͤken und der Bruͤke aus

einem Stuͤke gegossen. Die Dike der Wangen betraͤgt 1 bis 1 5/4 Zoll,

die Hoͤhe 5 Zoll, der Zwischenraum zwischen beiden ebenfalls 5 Zoll. Die

Endstuͤken sind gearbeitet, als in Fig. 8 bei, a, und, c, zu sehen ist. Die

Leisten, c, und, d, springen

nach innen hervor, und dienen zum Anschrauben der Wangen an die

Stendergeruͤste, deren diese Drehebank 3, 2 an den Enden und eines in der

Naͤhe des Schwungrades (Fig. 6, c) hat. Zur Befestigung des leztern an die Wangen dient

die Bruͤke, Fig. 8, e, die zu diesem Zweke nach einer

Seite hin mit einer gleichen Leiste als die der Endstuͤken versehen ist.

Endstuͤken sowohl als Bruͤke und Leiste sind 1 Zoll stark.

Die Stendergeruͤste zu dieser Drehebank sind ganz einfach eingerichtet.

Man sieht eines derselben in Fig. 7. Sie sind

saͤmmtlich von Gußeisen, und mit ihrer Basis auf den Fußboden festgeschroben.

Bei, d, sieht man das Zapfenlager fuͤr die

Schwungradwelle, bei, e, die Schraube mit der Spize,

worauf die Welle des Tritts sich dreht. f, ist eine

angegossene Stuͤze fuͤr die hoͤlzerne Tischplatte, g, die durch Schrauben daran befestigt ist.

Der Tritt ist so lang als die ganze Drehebank, und moͤglichst stark

gearbeitet, damit er bei seiner Laͤnge Festigkeit besize und nicht schwanke.

Die Welle desselben ist z.B. 1 1/2 Zoll stark, ihre Arme, deren 4 sind, haben 3/8

Zoll Dike und 1 1/2 Zoll Breite, der Fußtritt hat 1 1/2 Zoll Dike und 5 Zoll Breite.

An dem ersten und vierten Arme befindet sich das Oehr, h, fuͤr die 2 Verbindungsstangen, i, und,

k. Leztere sind von gewoͤhnlicher

Einrichtung.

Die Schwungradwelle, l, hat 2 Kurbeln m, und, n, und dreht sich in

Lagern, wovon eines am mittlern Stendergeruͤste bei (o) sich befindet. Die Kurbeln haben gewoͤhnlich 2 1/2 Zoll

Kroͤpfung. Der Durchmesser der Schwungradwelle, p, haͤlt meist 1 1/2 Zoll. Das Schwungrad ist wie bei der kleinen, eben

beschriebenen Maschine, aber nur mit einem großem Kranze versehen, der der

noͤthigen Schwungkraft halber etwas staͤrker gegossen ist. Der Kranz

hat 3 bis 5 Ruthen.

Bei manchen Drehebaͤnken dieser Gattung geht der Tritt nur vom Schwungrade an

bis zu einem Stendergeruͤste, was gerade in der Mitte der Drehebank

aufgestellt ist, und dieser Laͤnge entspricht dann natuͤrlich die der

Schwungradwelle. Selbige hat dann auch nur eine Kurbel, und ist sammt dem Tritte

leichter gearbeitet. Es schließt diese Einrichtung zwar eine Unvollkommenheit in

sich, die das Drehen am Ende der Drehebank mehr oder weniger verhindert, indessen

scheint man dazu durch die Erfahrung aufgefordert zu seyn, daß große Tritte schwer

und unbehuͤlflich mit den Fuͤßen zu betreiben sind, und daher die

Arbeiter sehr ermuͤden. In den meisten Werkstaͤtten sieht man diese

Gattung von Drehebanken sogar schon ohne Tritt und Schwungrad und laͤßt sie

entweder durch Elementarkraft oder vermittelst besonderer, durch Menschen gedrehter

Betriebsraͤder, deren eines auf Tab. V., Fig. 42 mit der Drehebank

abgebildet ist, in Bewegung sezen. Allerdings kann aber auch ein Arbeiter an einer

solchen Drehebank nicht viel Festigkeit in seiner Hand und in der Haltung seines

Koͤrpers gewinnen, wenn er mit dem untern Theile desselben so kraftvoll und

ausdauernd in Bewegung seyn soll.

An manchen dieser Drehebaͤnke sind die Wangen gleich neben dem Spindelgestelle

in der Art ausgeschnitten, wie man es bei, q, sieht.

Diese Einrichtung ist getroffen, um platte Gegenstaͤnde von groͤßerm

Durchmesser darauf drehen zu koͤnnen. Bedarf man des Ausschnittes nicht, so

werden 2 Einschiebsel durch eine Bruͤke zu einem Ganzen verbunden,

eingeschoben. Diese Einschiebsel sind gewoͤhnlich so eingesezt, wie Fig. 8 bei, f, und, g, zeigt, oder ruhen

auch auf dem dachartig abgeschliffenen Rande (Fig. 6, r,) des Ausschnitts, uͤber welchen ihre untere

Flaͤche mit ihren beiden Enden greift, die eine der Form der Abdachung

correspondirende Vertiefung haben. Wenn die Einschiebsel eingesezt sind, so muß ihre

obere Bahn mit der der Wangen genau Flucht halten. Fig. 9 sieht man ein

Einschiebsel der leztern Art von der Seite, in Fig. 10 vom Ende, a, und, b, sind die

Wangenstuͤke desselben mit ihren untern Ausschnitten, c, Fig.

8, h, die Bruͤke. Mit dem Ausschnitte

Fig. 10,

d, d, ruhen sie auf den Raͤndern Fig. 6, r, des Ausschnittes.

Die Aufstellung der Spindel im Spindelgestelle ist die bei allen kleinern

Drehebaͤnken gewoͤhnliche (s. Tab. V., Fig. 18). Die Mutter, f, und Gegenmutter, t,

fuͤr die Spize waren bei der hier abgebildeten DrehebankEs ist meine Absicht bei diesen Beschreibungen, auch die verschiedenen, in

England uͤblichen Formen der einzelnen Theile einer Drehebank zu

beruͤksichtigen. Diese sind zwar nicht immer wesentlich, jedoch ist

es fuͤr jeden Mechaniker ein großer Gewinn, wenn er auch in dieser

Beziehung vielseitig sich ausbildet, und dadurch in den Stand gesezt wird,

bei seinen Arbeiten und Erfindungen mit dem Nuzen eine angenehme Form zu

verbinden. Der Laie sieht gewoͤhnlich mehr auf die Form als das Wesen

einer Maschine, weil die Auffassung des leztern zu sehr aus seiner

Sphaͤre liegt, und der groͤßte Theil des Publicums besteht aus

Laien. Aber auch selbst der Kunstkenner hat Wohlgefallen an schoͤnen

und mannichfaltigen Formen, und es empfiehlt den Schoͤpfer derselben

sehr bei ihm, wenn dieser sie mit dem Wesentlichen der Maschine so weise zu

verschmelzen wußte, daß eines ohne das andere nicht bestehen zu

koͤnnen scheint, und wirklich auch nicht bestehen kann. von der Form des Dokenkopfes, d.h. cylindrisch, und hatten in ihrem Umfange

einige Loͤcher, in welche man zum Zwek ihres festen Anziehens, den Stiel

eines Hebels steken konnte. Man sehe diese Einrichtung Fig. 11 im

perpendiculaͤren Laͤngsdurchschnitte. Die Spindelscheibe ist mit einer

besondern Theilungsscheibe versehen, die in die innere Hoͤhlung derselben

eingesprengt ist (s. die Beschreibung der englischen Drehebank von G. O. F. R. Beuth Bd. XXIV. S. 214). Zuweilen fehlt sie auch und

statt derselben findet man den Rand Fig. 7, u, der Scheibe etwas groͤßer, und die Theilung

auf diesen aufgezeichnet. Daß die Theilung dann nicht so vollstaͤndig sey, als

bei Anordnung der besondern Theilungsscheibe, kann man sich leicht vorstellen,

indessen reicht sie fuͤr gewoͤhnliche Zweke hin. Sollen aber

Raͤder auf einer solchen Drehebank eingeschnitten werden, dann ist jene

unentbehrlich.

Bei V, Fig. 6,

sieht man die Feder mit dem Stifte. Sie ist an die Doke, w, leicht angeschroben, damit man sie nach verschiedenen Richtungen drehen

koͤnne, je nachdem die Halbmesser der getheilten Kreise groͤßer oder

kleiner sind. Der Stift ist von Stahl, und wird in die Theilungspuncte der Scheibe

gesezt, um leztere in den noͤthigen Stellungen zu fixiren.

Die Spindelscheibe wird sehr einfach auf die Spindel gesezt. Leztere ist

naͤmlich da, wo die Scheibe befestigt werden soll, ein ganz wenig (kaum

merkbar) konisch gearbeitet und auf diesen geringen Anlauf der Spindel wird die

Scheibe mit einer der Form des Anlaufs correspondirenden Oeffnung in ihrer Achse

fest aufgetrieben. Man findet diese Art der Befestigung der Spindelscheibe auf die

Spindel nicht allein bei allen Drehebanken von kleinerer Gattung, sondern selbst bei

groͤßern und ganz großen. Es ist bei derselben nur dahin zu sehen, daß die

Vereinigung beider nicht zwischen zu kleinen Flaͤchen Statt finde, damit die

Zahl der gegenseitigen Beruͤhrungspuncte und die dadurch bewirkte Reibung

groß genug werde, um beide in einer unbeweglichen dauerhaften und sichern Verbindung

mit einander zu erhalten.

Der groͤßte Durchmesser der Spindelscheibe mißt 1 Fuß, der der Spindel 1 5/8

Zoll, der des Spindelkopfes 9/8 Zoll. Die Entfernung der Spindelachse von den Wangen

betraͤgt 7 1/2 Zoll.

Die Anziehebolzen fuͤr saͤmmtliche Doken werden in die Grundplatten

derselben eingeschroben, koͤnnen folglich auch mit vorhin beschriebenem

beweglichen und zum Schraubenschluͤssel dienenden Hebel versehen werden. Hier

in der Abbildung sieht man diesen Hebel in Anwendung. Die Platten fuͤr die

Anziehebolzen liegen quer unter den Wangen.

Die Doke fuͤr die Gegenspize hat die in Fig. 6, x, bezeichnete Form. Sie ist in Fig. 7, x, mit einer der Wangen vom Ende vorgestellt. Der Kopf

derselben hat bei, y, eine cylindrische

Verlaͤngerung, in welcher die Vorrichtung zum Vor- und

Zuruͤkschieben der Gegenspize mit ihrem Cylinder befindlich ist. Selbige ist

Fig. 12

im perpendiculaͤren Laͤngsdurchschnitte dargestellt. Der

staͤhlerne Cylinder der Gegenspize ist hohl, und leztere in die vordere

Oeffnung der cylindrischen Hoͤhlung eingeschroben. Diese Hoͤhlung

verengert sich bei, a, und die Verengerung

enthaͤlt ein Gewinde, das der Schraube, b, zur

Mutter dient. Diese Schraube schiebt den Cylinder vor und zuruͤk, und ihr Hals

dreht sich in der Huͤlse, c, von Rothguß, die auf

die cylindrische Verlaͤngerung des Dokenkopfes geschroben ist. Innerhalb des

Canals dieser Verlaͤngerung hat der Hals, d, der

Schraube einen cylindrischen Ansaz oder eine Schulter, die sich gegen die

Huͤlse reibt, auswendig aber einen vierekigen oder runden Zapfen, worauf die

Kurbel, f, gestekt und durch einen kleinen Keil

befestigt wird, der durch sie und den Zapfen der Schraube dringt. Sie bildet bei,

g, zugleich die aͤußere Schulter fuͤr

den Schraubenhals.

Damit der staͤhlerne Cylinder bei dem Drehen der Schraube sich nicht mit

derselben rund bewegen koͤnne, ist diejenige Vorrichtung angebracht, die ich

oben schon ausfuͤhrlich angegeben habe. (s. Tab. V, Fig. 31 und 32, k, und, l.)

Zur Feststellung des staͤhlernen Cylinders mit seiner Gegenspize dient bei

dieser Drehebank eine Vorrichtung, die in Fig. 13 im

perpendiculaͤren Querdurchschnitte vorgestellt ist. a, ist der Dokenkopf, b, der staͤhlerne

hohle Cylinder fuͤr die Gegenspize, c, ein

cylindrisches, von hinten eingeseztes Stuͤk Eisen, bei, d, mit einem Gewinde versehen, auf welches eine Mutter,

e, mit einem kleinen Handgriffe, f, geschroben ist. Damit das cylindrische Stuͤk

Eisen die zur Sicherung seines Ganges noͤthige Laͤnge gewinne, ist ein

Ansaz, g, Fig. 7, nach hinten an den

Dokenkopf angegossen. Der eiserne Cylinder liegt in solcher Hoͤhe unter dem

staͤhlernen Cylinder fuͤr die Gegenspize, daß dieser in einem obern

halbkreisfoͤrmigen Ausschnitte, h, desselben

ruht. Er wird in selbigen mit eingeschliffen.

Wird der eiserne Cylinder durch die Mutter (e) angezogen,

so kneipt er mit seinem Ausschnitte den staͤhlernen Cylinder, und

druͤkt ihn mit Gewalt gegen die Hintere und obere Wand seines Canals, worauf

er feststeht.

Die Vorlage zum Drehen aus freier Hand, Fig. 6 und 7, 1, steht auf einer

besondern Platte 2, die sich mir untern Ausschnitten auf den Bahnen der Wangen

schiebt. Auf derselben wird die Vorlage mit ihrer geschlizten Platte 3 besonders

festgeschroben, so daß sie vermoͤge des Schlizes alle moͤglichen

Stellungen annehmen kann. Sie ist sonst von gewoͤhnlicher und oben

beschriebener Einrichtung, (s. Tab. V, Fig. 34–38).

Ich komme nun noch zur naͤhern Beschreibung einiger Theile, die zu dieser

Drehebank gehoͤren, und die ich fruͤher nur oberflaͤchlich

angegeben habe. Ich finde mich veranlaßt, sie bei dieser Gelegenheit um so genauer

zu beschreiben, als sie bei einer Drehebank von dieser Gattung am meisten in

Anwendung sind, und in so ferne bei derselben auf die Zwekmaͤßigkeit ihrer

Construction und auf die Vervollkommnung ihrer einzelnen Einrichtungen der meiste Fleiß verwandt

wird. Zu diesen verschiedenen Organen rechne ich:

1) Die gußeiserne Drehescheibe. Selbige ist in Fig. 14 von der

aͤußern, Fig. 15 von der innern, nach der Spindel hinsehenden Seite, Fig. 16 von

vorne, und Fig.

17 im perpendiculaͤren Laͤngsdurchschnitte durch die Achse

derselben vorgestellt. Das Centrum derselben ist nach der Spindel hin durch den

Ansaz, a, verstaͤrkt, in welchem sich die

muͤtterliche Schraube fuͤr die Befestigung der Drehescheibe an dem

Spindelkopf befindet. Von demselben laufen vier Rippen, b, b,

b, b, aus, die auf den Kranz, c, treffen, der

den Umkreis der Scheibe verstaͤrkt. Die aͤußere Flaͤche ist

vollkommen flach abgedreht, und enthalt im Mittelpuncte eine kleine Oeffnung mit

einem Gewinde, wohinein eine Spize geschroben werden kann. Der Durchmesser der

Drehescheibe betraͤgt 15 Zoll, ihre Dike bei dem Kranze und den Rippen 5/4

Zoll, zwischen den Rippen 1/2 Zoll, und die Hoͤhe des Ansazes, a, 2 Zoll, die Tiefe der Oeffnung fuͤr das

Gewinde darin 1 1/2 Zoll.

Die Drehescheibe ist in der Richtung der Rippen mit 4 oder 5 runden Loͤchern,

e, e, e, e, versehen, die dieselbe durchdringen.

Zwischen diesen 4 Loͤcherreihen liegen Schlizen, f, f,

f, f, eben so wie die Loͤcher in der Richtung von Radien. Den Zwek

beider Theile kennen wir von fruͤher her, hier jedoch dienen die

Loͤcher noch zur Befestigung besonderer Vorrichtungen, die zum bequemen

Einspannen verschieden geformter Koͤrper in die Drehebank dienen. Sie

bestehen aus den Ansaͤzen, g, Fig. 14, welche in Fig. 18, 19 und 20, und zwar

Fig. 18

von oben, Fig.

19 von der Seite und Fig. 20 vom Ende

angesehen, vorgestellt sind. Der Koͤrper derselben ist langlicht vierseitig,

seine aͤußere oder obere Seite halbzirkelfoͤrmig abgerundet.

Hoͤhe 1 1/4 Zoll, Breite 1 Zoll, Laͤnge 2 1/2 Zoll. Die Ansaͤze

werden vermittelst 2 Zapfen, a, und, b, befestigt, die an ihren nach der Scheibe hinsehenden

Flaͤchen angebracht sind. Beide Zapfen stehen so weit von einander entfernt,

daß sie durch 2 und 2 Loͤcher der Scheibe passen. Der aͤußere Zapfen,

a, reicht durch die Scheibe, und hat an seinem

hervorragenden Ende ein Gewinde, vermittelst dessen der Ansaz bei Vorschraubung

einer Mutter an die Scheibe angezogen wird. Der andere Zapfen, b, ist so kurz, daß er nur eben durch die Scheibe

reicht. Er dient bloß dazu, den Ansaz in seiner Stellung im Radius der Scheibe zu

erhalten, und jede Drehung desselben nach andern Richtungen zu verhuͤten.

Durch jeden Ansaz laͤuft seiner Laͤnge nach eine Schraube, c, die bei, d, mit einem

Schraubenkopfe versehen ist. In Fig. 16 sieht man die

Ansaͤze mit der Scheibe in Verbindung, Fig. 17 die Scheibe mit

demselben im Durchschnitte.

Solcher Ansaͤze sind 4. Sind alle in die Scheibe gesezt, so kann man vermittelst der 4 Schrauben

jeden noch so verschieden geformten Gegenstand an die Scheibe befestigen, und genau

centrisch stellen, vorzuͤglich wenn er regelmaͤßige Formen hat. Diese

Einrichtung ist also eine Art sehr einfachen Universalfutters, was manche

kuͤnstliche Vorrichtung und Arbeiten zur noͤthigen Einspannung der zu

drehenden Koͤrper erspart. Nach der verschiedenen Groͤße der

einzuspannenden Koͤrper kann man vermittelst der Loͤcher in der

Scheibe die Ansaͤze mit leichter Muͤhe und wenigem Zeitverluste bald

mehr, bald weniger dem Centrum der Scheibe naͤhern, und so sich fuͤr

alle Faͤlle schnell einrichten. Es kann diese vortreffliche Einrichtung nicht

genug zur Nachahmung empfohlen werden.

Eine unvollkommenere Einrichtung der Art sieht man in Fig. 21 von vorne und

Fig. 22

vom Ende. Sie ist nur zum Einspannen kleinerer Gegenstaͤnde bestimmt und

besteht aus einem Futter mit einer offenen Buͤchse, durch dessen

Waͤnde 4 Schrauben in den innern Raum der Buͤchse hineingeschroben

werden koͤnnen. Der zu befestigende Gegenstand wird nach

Zuruͤkschrauben aller 4 Schrauben in die Buͤchse gethan, und dann

durch das Anschrauben derselben in jeder beliebigen Stellung befestigt.

2) Von dem Futter mit der Spize und dem Haken habe ich fruͤher deutlich genug

geredet.

In Fig. 23 ist

eine Abbildung davon geliefert, a, ist das Futter von

Rothguß oder Gußeisen; b, die staͤhlerne Spize,

konisch eingetrieben, c, der Haken. Er geht durch eine

vierekige Oeffnung des Futters und kann durch die Stellschraube, d, in der ihm gegebenen Lage befestigt werden.

3) Ein gewoͤhnliches Herz, wie es gebraucht wird, um an zu drehende

Koͤrper von geringem Durchmesser gespannt zu werden, damit der Haken des

Futters sie herum zu werfen vermoͤge, sieht man Fig. 24 und 25 in

verschiedenen Formen. a, ist der Fortsaz desselben, der

von dem Haken des Futters ergriffen wird. b, die

Stellschraube, die das Ende des zu drehenden Koͤrpers in den Winkel, c, hineinpreßt, und so mit dem Herz verbindet.

Fuͤrchtet man, daß der Koͤrper durch das Anschrauben des Herzes auf

seiner Oberflaͤche verlezt werde, so umgibt man ihn zuerst mit einem Ringe

von Kupferblech, und spannt ihn nun ins Herz, wobei das Kupferblech dann eine

schuͤzende Deke bildet.

Ich habe in Fig.

33 noch eine Vorrichtung abgebildet, die man auch fuͤglich unter

die Kategorie der Herzen bringen kann. Sie besteht aus 2 Baken, a, und, b, mit Schrauben,

c, und, d, versehen,

zwischen welchen der zu drehende Gegenstand befestigt wird. Der Fortsaz, e, wird von dem Haken des Futters gefaßt und bei Drehung

der Spindel mit der ganzen Vorrichtung herumgeworfen.

4) Ein Futter zur Befestigung von Bohrern an der Spindel sieht man in Fig. 26 und 27, und zwar

Fig. 26

im Aufrisse, Fig.

27 im Durchschnitte. a, ist das Futter, b, ein gerade darin befestigter Bohrer, c, zeigt den vierekigen Canal in der Achse des Futters,

worin der Bohrer stekt. Er laͤuft nach innen etwas verjuͤngt zu.

5) Jezt endlich komme ich zur Beschreibung der sogenannten mechanischen Vorlage

fuͤr Drehebaͤnke. Da dieselbe in Deutschland noch im Ganzen so wenig

bekannt ist und angewandt wird, so will ich die Beschreibung derselben recht genau

geben, und mit guten und deutlichen Abbildungen erlaͤutern helfen.Ich bitte mit meiner Beschreibung diejenige des Herrn G. O. F. R. Beuth zu vergleichen, die, so vortrefflich sie

auch geliefert ist, mir im Ganzen doch ein wenig zu kurz und

gedraͤngt scheint, um von jedem Mechaniker, der nie eine mechanische

Vorlage sah und in Haͤnden hatte, begriffen zu werden.

In der Haupteinrichtung sind sich alle verschiedenen in England uͤblichen

Vorlagen ganz gleich, d.h. sie sind alle mit einem doppelten Schiebwerke versehen,

vermittelst dessen der Drehestahl oder Meißel theils der Laͤnge der Drehebank

nach, theils quer uͤber selbige bewegt werden kann. Zugleich sind sie mit

einer Vorrichtung versehen, daß man den laͤngs der Drehebank arbeitenden

Stahl auch in verschiedenen Winkeln gegen die Achse der Spindel schneiden lassen

kann. Was die Ausfuͤhrung dieser verschiedenen Functionen einer Vorlage

betrifft, so findet man im Wesentlichen keine besondern Verschiedenheiten darin, als

nur hie und da in der Form und in der Art der Leitung der Schlitten. Im Ganzen sind

sich alle so ziemlich gleich, und von den groͤßten bis zu dem kleinsten immer

nach einem Hauptprincipe gebaut.

Ich will 2 Arten solcher Vorlagen naͤher beschreiben, die sich nur in Hinsicht

der Stellung der Bahnen fuͤr die Schlitten, also eigentlich in nichts

Wesentlichem unterscheiden.

Beide Arten haben eine Unterlage mit Ausschnitten fuͤr die Wangen. Auf diesen

Wangen koͤnnen sie ganz so geschoben und durch einen Anziehebolzen befestigt

werden, als die Doken. Die Unterlage tritt immer nach vorne mehr hervor, als nach

hinten, und traͤgt bei der erstern Art der Vorlagen auf ihrer obern

laͤnglicht vierekigen Flaͤche die Bahnen fuͤr den Schlitten.

Auf dem Schlitten ist der obere Aufsaz befestigt. Der Koͤrper der Unterlage

ist von Gußeisen, und hat 2 starke Waͤnde, die an beiden Enden verbunden

sind, und so zusammen eine Art Rahmen bilden. Fig. 28, 29, 30, 31 und 32 sieht man die

Unterlage, und zwar Fig. 28 von oben, Fig. 29 von der Seite,

Fig. 30

von unten, Fig.

31 vom vordern Ende angesehen, und Fig. 32 im

perpendiculaͤren Laͤngsdurchschnitte. In lezterer Figur steht der obere Aufsaz

darauf. Fig.

30, a, b, c, d, bezeichnet den Rahmen der

Unterlage, Fig.

29, e, eine ihrer starken Waͤnde. Diese

Wand tritt nach unten bei, f, mehr hervor, und hat an

ihrem untern Rande die beiden Ausschnitte, g, g,

fuͤr die Bahnen der Wangen. Bei, h,

verschmaͤlert sich die Wand, und tritt nach vorne hervor. Durch die ganze

Unterlage, und zwar ihrer Laͤnge nach laͤuft eine Schraube oder

Leitspindel Fig.

30, und, 32, i, mit flachem Gewinde. Da wo

selbige durch die Endstuͤken der Unterlage laͤuft, sind diese nach

unten etwas verstaͤrkt gegossen, damit das Loch fuͤr die Schraube

ihrer Festigkeit keinen Eintrag thue. Die Schraube dreht sich in dem vordern

Endstuͤke, k, Fig. 29, 30 und 31 mit einem

cylindrischen Zapfen Fig. 32, l, der so stark als die ganze Schraube ist. Bei dieser

Einrichtung kann die Schraube bequem durch die Oeffnung des Endstuͤkes

gebracht und in die Unterlage eingesezt werden. Nach außen hat der Zapfen der

Schraube eine Schulter Fig. 28, 29, 30, 32, m. Er verlaͤngert sich nach außen in den

cylindrischen Fortsaz, n, der am vordem Ende, o, vierekig gearbeitet ist, um die zum Umdrehen der

Schraube oder Leitspindel bestimmte Kurbel aufzunehmen. Diese Kurbel ist Fig. 34

besonders vorgestellt. Damit der Schlitten der Unterlage bei seiner Bewegung nach

vorne hinreichend Raum habe, uͤber den aͤußersten vorderen Rand

derselben uͤberzutreten, und bei diesem Herausruͤken nach vorne nicht

durch die Kroͤpfung der Kurbel aufgehalten werde, wird diese Kroͤpfung

von jenem Rande so weit als moͤglich entfernt. Diese naͤmliche

Vorsicht ist bei dem oberen Aufsaze angewandt.

Das hintere Ende der Schraube, i, dreht sich mit einem

duͤnnen Zapfen, p, Fig. 32 in dem hinteren

Endstuͤke der Unterlage, und hat auswendig zuerst einen vierekigen Aufsaz,

worauf eine Scheibe, q, gestekt, und dann durch eine

Mutter, r, befestigt wird, die auf das aͤußere

mit einem Gewinde versehene Ende des Zapfens geschroben wird. Die Schulter, m, und die Scheibe, q,

verhuͤten jede Bewegung der Schraube nach vorne oder hinten, wodurch ihre

Zapfen aus ihren Lagern kommen, und sie selbst aus der Unterlage gebracht werden

koͤnnte. Diese Einrichtung, die selbiger nur erlaubt, sich um ihre eigene

Achse zu drehen, ist noͤthig, damit sie bei dem Vor- und

Zuruͤkschieben des Schlittens, welches sie durch die an demselben befestigte

Mutter, Fig.

30 und 32, s, besorgt, nicht den Bewegungen

desselben folgen koͤnne.

Der Schlitten besteht aus einer gußeisernen, starken Platte, Fig. 28, t, von der Laͤnge der Unterlage. Ihre Breite ist

so viel schmaler als die der Unterlage, daß die Bahnen auf beiden Seiten derselben

noch gehoͤrig Plaz haben. Sie muß auf beiden Flaͤchen, ihrer unteren

und oberen, gut abgerichtet seyn. Ihre Seitenraͤnder sind dachartig

abgeschraͤgt, und

schieben sich zwischen den beiden Bahnen, Fig. 28 und 29, u, u, von Rothguß, die durch mehrere Schrauben, Fig. 28, v, v, v, v, auf die obere rahmartige, gut abgerichtete

Flaͤche der Unterlage befestigt werden. Die Oeffnungen, wodurch die

Anzieheschrauben gehen, sind etwas weniges laͤnglicht, um die Bahnen immer

genau gegen den Schlitten stellen zu koͤnnen, wodurch dessen Gang

hoͤchst fleißig bleibt. Das Stellen der Bahnen versehen 2 Stellschrauben,

Fig. 29,

w, und, x, die in die

Seitenwaͤnde der Unterlage von außen so eingeschroben sind, daß sie mir dem

oberen Theile ihres Kopfes gegen die Bahnen drangen. Die Koͤpfe aller

Schrauben, sowohl der zur Befestigung als der zur genauen Stellung der Bahnen

dienenden, liegen versenkt.

Die sich gegen den Schlitten reibenden Flaͤchen der Bahnen sind genau nach der

Form der Abdachung seiner Seitenraͤnder bearbeitet, so daß sie mit der obern

Flaͤche der Unterlage zusammen eine Art Falz bilden, der im Durchschnitte,

oder vom Ende angesehen, wie in Fig. 31 bei, y, und, z, erscheint. t, ist in dieser Figur der Schlitten, 1, das vordere