| Titel: | Vorrichtung zum Ersaze der großen Hähne an Wasserleitungen. Von Hrn. Moulfarine, Mechaniker zu Paris. |

| Fundstelle: | Band 30, Jahrgang 1828, Nr. CV., S. 405 |

| Download: | XML |

CV.

Vorrichtung zum Ersaze der großen Haͤhne

an Wasserleitungen. Von Hrn. Moulfarine, Mechaniker zu Paris.

Aus dem Recueil industriel, N. 19. S.

62.

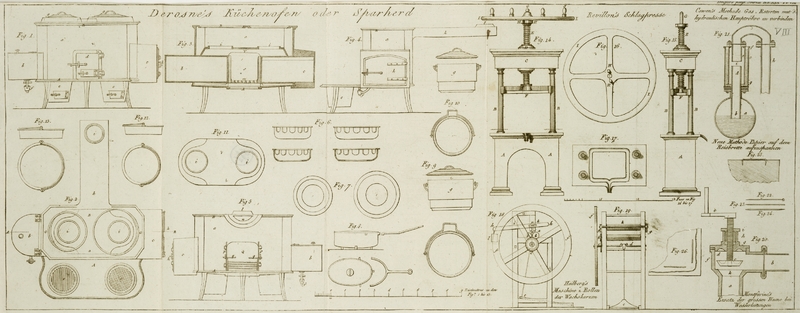

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.Dieser Aufsaz befindet sich auch im Industriel.

Moulfarine's Vorrichtung zum Ersaze der großen Haͤhne an

Wasserleitungen.

(Die Schwierigkeit, welche bei dem Oeffnen und Schließen großer Haͤhne an

Wasserleitungen Statt hat, ist allgemein bekannt, und Hr. Moulfarine hat dieselbe auf eine sehr sinnreiche

Weise beseitigt.)

Fig. 20 zeigt

diese Vorrichtung im senkrechten Durchschnitte durch die Achse. Das Wasser, welches

durch eine Roͤhre herbeistroͤmt, wird in groͤßerer oder

geringerer Menge in eine andere gelassen, die mit der vorigen einen rechten Winkel bildet. Statt des

gewoͤhnlichen, nur mit Muͤhe zu drehenden Hahnes geschieht dieß

mittelst einer kegelfoͤrmigen Klappe, die man mittelst einer Kurbel mehr oder

minder oͤffnen kann.

a, Roͤhre, durch welche das Wasser zufließt.

b, zweite Roͤhre unter einem rechten, oder irgend

einem anderen Winkel auf, a, die das Wasser aufnimmt,

und an irgend einen beliebigen Ort leitet.

c, kegelfoͤrmige Klappe aus Kupfer, die der

groͤßeren Leichtigkeit wegen ausgehoͤhlt ist. Sie ist so vorgerichtet,

daß sie sich frei um einen Zapfen am Ende einer kupfernen Schraube, d, drehen kann, an deren anderem Ende eine Kurbel

angebracht ist, e.

Die Klappe, c, liegt frei, so daß sie auf allen Seiten in

der kreisfoͤrmigen Buͤchse, f, die den

Kopf der Roͤhre, a, bildet, freies Spiel hat.

g, ist eine Scheibe aus Kupfer, die auf einer Dille, h, aufgestekt ist. Diese Scheibe dient als Mutter

fuͤr die Schraubenspindel, d, und ist innenwendig

durch eine Kehle frei: sie schraubt sich innenwendig oben auf die Buͤchse,

f, auf, und eine Scheibe von Pappendekel ist

zwischen dem Rande der Buͤchse, f, und der

Scheibe, g, eingeschlossen.

In die Dille, h, schraubt sich noch eine Roͤhre

mit einem vielekigen Kopfe, i, auf welchen ein

Schluͤssel paßt, mit welchem man die Roͤhre in der Dille einschrauben

oder aus derselben herausnehmen kann. Die Schraube, d,

laͤuft in der Roͤhre, i, ganz frei, und

schraubt sich nur in der Scheibe, q.

Aus dieser Beschreibung ergibt sich das Spiel dieser Vorrichtung von selbst. Man

seze, daß die Roͤhre mittelst eines Schluͤssels in die Dille, h, so eingeschraubt wurde, daß der Kopf der

Roͤhre auf dem Rande der Dille aufliegt (wie die Figur zeigt): wenn man nun

die Kurbel, e, in einer gewissen Richtung dreht, so wird

die Schraube, d, so weit hinabsteigen, daß die Klappe,

c, vollkommen in die kegelfoͤrmige Oeffnung,

k, die die Muͤndung der Roͤhre, a, bildet, eintritt, und in derselben fest

niedergedruͤkt wird. Da nun diese Oeffnung auf die Klappe genau zugeschliffen

wurde, so muß, sobald die Schraube, d, sich nicht mehr

drehen kann, die Klappe, c, die Oeffnung, k, hermetisch schließen, und dem Wasser jeden Zutritt in

die Buͤchse, f, verwehren. Wenn man aber im

Gegentheile die Kurbel, e, in entgegengesezter Richtung

dreht, so wird die Schraube, d, in die Hoͤhe

steigen, folglich auch die Klappe, c, in die

Hoͤhe steigen, die die Oeffnung bei, k, schließt,

und dem Wasser der Roͤhre, a, erlauben, sich in

die Buͤchse, f, zu stuͤrzen und in die

Roͤhre, b, uͤberzugehen, oder in jede andere

Roͤhre, die man an dem Umfange der kreisfoͤrmigen Buͤchse, f, angeschraubt hat. Es ist offenbar, daß das Wasser in

groͤßerer oder geringerer Menge in die Buͤchse, f, gelangen wird, je nachdem man die Klappe mehr oder minder von der

Muͤndung, k, entfernt. Man kann folglich hiernach

die Menge Wassers reguliren, die durch die Roͤhre, b, laufen muß, je nachdem man die Entfernung der Klappe, c, von der Oeffnung, k,

bestimmt hat. Um nun diese Entfernung bestimmen zu koͤnnen, hat man die

Roͤhre mit der Schraube in der Dille, h,

angebracht. Wenn die Klappe bis zu jener Hoͤhe gehoben ist, wo die verlangte

Menge Wassers ausfließt, hebt man die Roͤhre, bis ihr Kopf, i, an die Kurbel anstoͤßt. In dieser Lage kann

die Klappe nicht mehr tiefer hinabsteigen, und kann keine groͤßere Menge

Wassers ausfließen lassen, bis man die Roͤhre nicht wieder anders gestellt

hat.

Tafeln