| Titel: | Verbesserung an der Baumwollen-Spinnmaschine, worauf Phil. Jak. Heisch, Kaufmann in American-Square, City of London, sich in Folge einer Mittheilung eines Ausländers, am 20. Febr. 1827 ein Patent geben ließ. |

| Fundstelle: | Band 31, Jahrgang 1829, Nr. V., S. 12 |

| Download: | XML |

V.

Verbesserung an der

Baumwollen-Spinnmaschine, worauf Phil. Jak. Heisch, Kaufmann in

American-Square, City of London,

sich in Folge einer Mittheilung eines Auslaͤnders, am 20. Febr. 1827 ein Patent geben ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. N. 37.

S. 1.

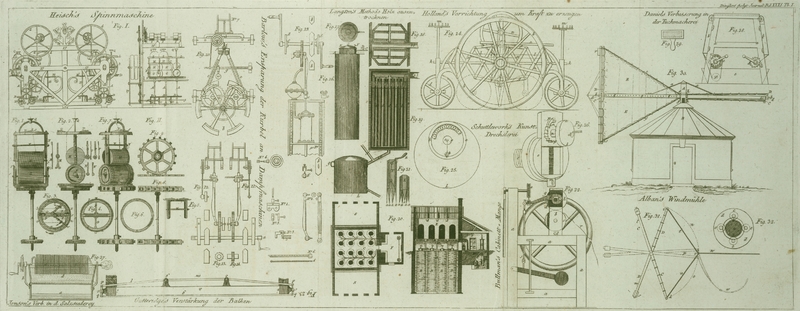

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Heisch's Verbesserung an der

Baumwollen-Spinnmaschine.

Die Zeichnung, Fig.

1., zeigt eine Spinnmaschine von ruͤckwaͤrts, und einen

Theil derselben von vorn, so wie man sie zum Vorspinnen braucht (a roving frame), auf welcher naͤmlich beim

Spinnen der Baumwolle die Fasern der Baumwolle ausgezogen und zusammengedreht

werden, so daß sie weiche und locker gedrehte Faden bilden, die man das Vorgespinst,

(Rovings) nennt. Diese Faden werden in der Folge

wieder weiter ausgezogen, und durch andere Maschinen, die man Spinn-Maschinen

nennt, gedreht, so daß sie feine und feste Faden, das Garn bilden. 1 und 2

bezeichnet in beiden Figuren von I die feststehenden und die losen Rollen, mittelst,

welcher die ganze Maschine durch ein Laufband, das uͤber dieselben und uͤber eine andere

Rolle oder Trommel laͤuft, die von der Triebkraft der Maschine in Umtrieb

gesezt wird, in Gang gebracht wird. 3 ist ein Spornrad, welches auf der Achse einer

feststehenden Rolle befestigt ist, und ein groͤßeres Rad, 4, treibt, das auf

dem aͤußersten Ende der vorderen Walzen (front

rollers), 5, aufgezogen ist, zwischen welchen und den oberen Walzen (top rollers) die Fasern der zu spinnenden Baumwolle von

den hinteren Walzen (back rollers) hinter 5

hervorgezogen, und auf die Spindeln, A, geleitet werden,

wo sie ihre Drehung erhalten und Vorgespinst werden, welches Vorgespinst dann

alsogleich, wie es gebildet wurde, aufgenommen und auf die Spulen, H, gebracht wird. 6 ist eine Vorrichtung mit kleinen

Raͤdern, wodurch die Hinteren und mittleren Walzen langsamer gedreht werden

koͤnnen, als die vorderen, damit die hinteren und mittleren Walzen die Fasern

des Baumwollen-Wikels, der von hinten zwischen dieselben eingefuͤhrt

wird, festhalten koͤnnen, waͤhrend die vorderen Walzen diese Fasern

mit einer schnelleren Bewegung vorwaͤrtsziehen, als die hinteren und

mittleren Walzen denselben in ihrer Bewegung nach vorwaͤrts nicht gestatten.

Die Fasern werden auf diese Weise ausgedehnte gestrekt, ihrer ganzen Laͤnge

nach ausgezogen, und der Wikel erhaͤlt die gehoͤrige Duͤnne, um

das verlangte Vorgespinst zu bilden. 7, 7, sind zwei Zwischenraͤder, welche

die Bewegung des obigen Rades, 3, zwei kleineren Raͤdern, 8, 8, mittheilen,

die auf den aͤußersten Enden zweier horizontalen Achsen 9,9, aufgezogen sind,

welche der ganzen Laͤnge der Maschine nach hinlaufen, und zwar an dem unteren

Theile derselben unter den senkrechten Spindeln, A.

Mittelst der kleinen abgestuzt kegelfoͤrmigen Raͤder, 10, die auf den

Achsen, 9, befestigt sind, und anderer aͤhnlicher Raͤder, B, auf den senkrechten Spindeln in der Naͤhe der

unteren Enden dieser lezteren wird Alles in correspondirender Bewegung

umgetrieben.

Die Spindeln, A, sind, wie man in der Ansicht von

ruͤkwaͤrts sieht, m zwei Reihen aufgestellt: Eine Reihe befindet sich

uͤber jeder der beiden Achsen, 9, 9, und die Spindeln einer Reihe stehen den

Raͤumen zwischen den Spindeln der anderen Reihe gegenuͤber, (wie man

in der Ansicht von vorn deutlich sieht) damit sie weniger Raum einnehmen, ohne sich

wechselseitig im Wege zu stehen und zu hindern. Q, ist

ein kleiner Trichter oben auf jedem Gestelle, L, C, D:

er ist an dem oberen Ende einer jeden Spindel, A,

befestigt, und dreht sich mit derselben. Die ausgedehnten Wikel, die zwischen den

vorderen Walzen, 5, herabsteigen, laufen durch diese verschiedenen Trichter, Q, und werden auf den Spulen, H, aufgewunden, welche innerhalb der sich drehenden Gestelle, L, C, D, aufgezogen sind, und durch diese umdrehende Bewegung

werden die Fasern des ausgedehnten Baumwollen-Wikels gedreht, so daß sie dann

das Vorgespinst bilden. So wie diese Wikel zwischen den vorderen Walzen, 5, in ihrem

ausgedehnten Zustande hervortreten, und, wie gesagt, zu Vorgespinst gedreht werden,

wird dieses Vorgespinst von den Spulen H, aufgenommen,

und auf denselben aufgewunden. Diese Spulen drehen sich daher langsam um ihre

eigenen horizontalen Achsen, waͤhrend sie zu gleicher Zeit sich horizontal

der Laͤnge nach oder endwaͤrts zugleich mit den Spindeln schneller

drehen, um dem Vorgespinste die gehoͤrige Drehung zu geben. Die horizontale

Bewegung der Spulen, H, um ihre eigene Achse, wodurch

das Vogespinst aufgenommen und aufgewunden wird, wird denselben von einer der

unteren Achsen, 9, (wie man in der Ansicht von ruͤkwaͤrts sieht), und

zwar mittelst eines abgestuzt kegelfoͤrmigen Rades auf diesen Achsen, 9,

ertheilt, welches ein anderes aͤhnliches Rad, 11, treibt, das auf einer

Querachse, 12, aufgezogen ist, welche an ihrem anderen Ende ein aͤhnliches

Rad, 13, fuͤhrt, das wieder ein aͤhnliches Rad, 14, auf der

senkrechten Achse, 15, treibt, an deren oberem Ende ein großes Spornrad, 16,

befestigt ist, welches mittelst seiner Zaͤhne gewisse Raͤder, D, D, in Umtrieb sezt, die loker auf dem oberen Ende der

verschiedenen Spindeln, A, sizen, und mittelst der

Theile und Raͤder, F und G, die Spulen, H, auf solche Weise drehen, daß

sie das Vorgespinst aufnehmen und auf sich aufwinden koͤnnen. 17, ist das

Ende des feststehenden Gestelles der Maschine. 18, ist die

Haupt-Horizontalbank, der sogenannte Walzenbaum, (roller beam), weil die senkrechten Stuͤzen der Achsen der Walzen,

5, darauf befestigt sind. 19, ist die untere Spindelbank, in welcher die Pfannen

sich befinden, worin die unteren Enden oder die Spizen der Spindeln sich bewegen,

und 20 ist die obere Spindelbank, in welcher die Halsbaͤnder sich befinden,

worin die oberen Enden der Spindeln, A, A, laufen und

waͤhrend ihrer Umdrehung in senkrechter Lage erhalten werden. Eine solche

Vorspinn-Maschine kann, wie die Ansicht von ruͤkwaͤrts zeigt,

auch doppelt gemacht werden, d.h., mit zwei Reihen von Spindeln und Walzen, wo dann

alle anderen oben beschriebenen Theile hinten, und die anderen vorn angebracht

werden.

Bemerkung. Diejenigen Theile der Vorspinn-Maschine

in I, welche mit Zahlen bezeichnet sind, machen keinen Theil meiner Verbesserung

aus, sondern sind so, oder beinahe so, wie an den gewoͤhnlichen Maschinen

dieser Art. Man hat sie hier bloß beschrieben, um zu zeigen, wie meine neuen

Verbesserungen an denselben angebracht werden koͤnnen. Die Theile der

Vorspinn-Maschine, welche weine Verbesserung ausmachen, sind in Fig.

1–7 in groͤßerem Maßstabe dargestellt, und begreifen vorzuͤglich

diejenigen Theile, die zur Aufnahme und zum Aufwinden des Vorgespinstes auf den

Spulen, so wie dieses aus den vorderen Walzen, 5, hervortritt, und durch das

Umdrehen der Spindeln, A, gedreht wird, bestimmt

sind.

Die Bewegung, welche die Spulen zur Aufnahme und zum Aufwinden des Vorgespinstes

mittelst der verbesserten Vorrichtung erhalten, ist vollkommen gleichfoͤrmig,

und geschieht regelmaͤßig mit derselben Geschwindigkeit waͤhrend des

ganzen sogenannten Wachsens der Spulen von dem ersten Augenblike an, wo das

Vorgespinst auf der noch ganz leeren Spule aufgenommen wird, bis zur lezten

Fuͤllung der Spule durch allmaͤhliche Anhaͤufung der

verschiedenen Lagen des Vorgespinstes auf derselben. Diese gleichfoͤrmige

Bewegung ist so geregelt, daß das Vorgespinst immer so schnell auf den Spulen

aufgenommen wird, als die Walzen und die Spindeln dasselbe zu bilden

vermoͤgen, so daß, auf der einen Seite, das Vorgespinst nie schlaff werden

kann, weil es nicht schnell genug aufgewunden wird, und, auf der anderen Seite, sich

nie dadurch zu sehr spannen kann, und folglich leiden muͤßte, weil es

schneller aufgewunden, als gebildet wird.

Fig.

1–6 zeigt die sich drehende Vorrichtung an dem oberen Ende der Spindel, A, durch welche die Spule, H, gefuͤhrt und zugleich gedreht wird, um das Vorgespinst aufzunehmen.

A, ist die Spindel, welche auf der Spize an dem

unteren Ende derselben ruht, und in einem Becher oder Stiefel steht, der, wie

gesagt, in der unteren Spindelbank befestigt ist. Das obere Ende der Spindel

stuͤzt sich bei Z, auf einem Halsbande in der

oberen Spindelbank, und wird dadurch in senkrechter Stellung erhalten,

waͤhrend die Spindel sich mittelst des abgestuzt kegelfoͤrmigen Rades,

B, in der Naͤhe des unteren Endes derselben

frei drehen kann. C, C, ist ein Gestell aus geschlagenem

Eisen, welches aus zwei senkrechten Seiten und aus einem horizontalen

Querstuͤke an dem unteren Theile desselben besteht, das von einer senkrechten

Seite zur anderen laͤuft. Dieser lezte Theil laͤuft uͤber das

obere Ende der Spindel, A, und nimmt eine an diesem

oberen Ende der Spindel gebildete Schraube auf, wodurch das Gestell, C, C, fest damit verbunden wird, und beide senkrechte

Seiten desselben sich mit der Spindel drehen muͤssen. C, C, fuͤhrt einen senkrechten Spalt oder Durchschnitt, und die

Enden der Achsen des Cylinders, G, so wie auch die Enden

der Spulen-Achse, H, werden in diese

Durchschnitte eingefuͤhrt, und ruhen in denselben. I,

I, ist ein anderes Gestell (das man in Fig. 5 einzeln sieht) mit

zwei aufrechten Seiten oder Zaken, die so vorgerichtet sind, daß sie in die

senkrechten Durchschnitte der senkrechten Seiten von C, C passen. Die

senkrechten Seiten des Gestelles I, I ruhen auf den

Enden der Achse der Spule, H, so daß sie dieselbe

abwaͤrts, und die Spule, H, auf den unter

denselben befindlichen Cylinder, G, druͤken. Der

obere Theil des Gestelles, I, I, ist ein horizontaler

Kreis mit einer geraden Leiste durch den Mittelpunkt desselben, (wie man in Fig. 4 und 5 im Grundrisse

sieht) und auf dieser Leiste ist ein halbkreisfoͤrmiger Bogen, der auf

derselben in die Hoͤhe steigt, und den Trichter, Q, fuͤhrt, den er genau uͤber dem Mittelpunkte der

senkrechten Spindel, A, haͤlt, damit dieser

Trichter sich gehoͤrig mit der Spindel drehen, und dem Vorgespinste auf

seinem Durchgange durch denselben auch die gehoͤrige Drehung geben kann. D, ist ein horizontales Zahnrad, das loker auf dem

oberen Ende der Spindel, A, aufgezogen ist, gerade unter

dem horizontalen Theile des sich drehenden Gestelles, C,

welches an dem oberen Ende der Spindel festgeschraubt ist. Das lokere Rad, D, ist auf der oberen Seite wie ein Teller

ausgehoͤhlt, damit es den horizontalen Theil des Gestelles, C, in sich aufnehmen kann. Das Gewicht des lokeren

Rades, D, ruht auf einem kleinen Halsstuͤke, E, das auf der Spindel, A,

gerade uͤber dem Theile, X, befestigt ist,

welcher in dem Halsstuͤke aufgenommen wird, um die Spindel in ihrer

senkrechten Lage zu erhalten. Das lokere Rad, D, hat

zwei Reihen Zaͤhne: eine Reihe befindet sich an dem unteren Theile desselben,

und in diese Zaͤhne greifen die Zaͤhne der Zwischenraͤder ein,

die zwischen den lokeren Raͤdern, D, der

benachbarten Spindeln angebracht sind, und durch welche eine Verbindung zwischen

allen den lokeren Raͤdern, D, auf allen Spindeln,

A, in beiden Reihen hergestellt wird, so daß alle

diese lokeren Raͤder, D, gezwungen werden sich in

gleicher und correspondirender Schnelligkeit zu bewegen, wodurch folglich, wenn

irgend eines dieser lokeren Raͤder, D, was immer

fuͤr eine Geschwindigkeit durch das oben beschriebene Rad, 16,

erhaͤlt, diese Geschwindigkeit allen uͤbrigen Raͤdern

gleichfoͤrmig mitgetheilt wird. Die Zaͤhne des Rades, 16, greifen in

die Zaͤhne ringsum den unteren Theil eines der lokeren Raͤder, D, ein, und durch Verbindung der Raͤder 16, 14,

13 und 11, vereint mit jener der Zwischenraͤder, welche alle die lokeren

Raͤder, D, unter einander verbinden, werden diese

lezteren gezwungen sich in derselben Richtung zu drehen, in welcher die Spindeln

sich drehen, auf welchen sie angebracht sind. Sie drehen sich aber in einer

langsameren Bewegung, so daß die Spindeln sich in der That innerhalb der lokeren

Raͤder, D, drehen, die der Bewegung der Spindel

etwas langsamer folgen. Die andere Reihe von Zaͤhnen auf den lokeren

Raͤdern, D, nimmt die obere Kante des erhobenen

Randes derselben ein, und diese Zaͤhne sind schief gestellt, so daß sie in

die Zaͤhne eines kleineren abgestuzt kegelfoͤrmigen Rades, F, eingreifen, welche auf einem Ende der Achse des Cylinders, G, befestigt sind, der sich innerhalb des Gestelles, C, befindet: die Enden der Achse dieses Cylinders werden

naͤmlich in den Durchschnitten der senkrechten Seiten des Gestelles

aufgenommen, und ruhen auf dem Grunde dieser Durchschnitte.

Der Cylinder, G, ist aus verzinntem Eisenbleche, und,

damit er leicht wird, inwendig hohl. Die Spule, H, wird

dadurch gehalten, daß sie auf dem Cylinder, G, aufliegt.

Die Spule, H, ist aus Holz, mit kreisfoͤrmigen

Schilden von Zinnblech an jedem Ende: der freie Raum zwischen diesen beiden Schilden

correspondirt mit der Laͤnge des Cylinders, G, so

daß die besagten Schilde uͤber jedes Ende des Cylinders hinaus reichen, und

der ganze Koͤrper der Spule (oder das auf denselben aufgewundene Vorgespinst)

mit dem Cylinder, G, in Beruͤhrung kommt. Da nun

die Spule durch ihre eigene Schwere fest auf den Cylinder niedergedruͤkt

wird, und das Gewicht des Gestelles, I, I, und der

Theile, L, Q, die, wie gesagt, auf den Enden der Achse

der Spule ruhen, noch zu diesem Druke hinzukommt, so dreht sich die Spule um ihre

eigene Achse in correspondirender Bewegung mit der Bewegung der Oberflaͤche

des Cylinders, G, d.h., die cylindrische

Oberflaͤche des Vorgespinstes, das auf der Spule aufgehaͤuft ist, und

das den Cylinder bildet, auf welchem das Vorgespinst durch die Umdrehung dieses

Cylinders um seine Achse aufgenommen wird, wird sich, unter allen Umstaͤnden,

mit derselben Geschwindigkeit bewegen, wie die Oberflaͤche des Cylinders, G, indem die Bewegung durch die Beruͤhrung der

Oberflaͤche des Vorgespinstes, das auf der Spule aufgehaͤuft ist, mit

der Oberflaͤche des Cylinders, G, entsteht.

Das kleine abgestuzt kegelfoͤrmige Rad, F, wird

waͤhrend der umdrehenden Bewegung, die das Gestell, C,

C, I, L, durch die Spindel, A, zur Drehung des

Vorgespinstes erhaͤlt, in einer kreisfoͤrmigen Bahn

umhergefuͤhrt, und waͤhrend dieser Umdrehung rollt das kleine Rad, F, rings um die schief geneigten Zaͤhne am oberen

Rande des lokeren Rades, D, indem dieses Rad sich nicht

so schnell dreht, wie die Spindel, und folglich das Rad, F, zugleich mit dem Cylinder, G, der sich auf

derselben horizontalen Achse befindet, um diese horizontale Achse gedreht wird,

waͤhrend diese Achse sich zugleich in einer horizontalen Ebene dreht.

Das Raͤderwerk, 11, 13, 14, 16, welches die lokeren Raͤder, D, von derselben Achse, G,

bewegt, welche alle Spindeln, A, dreht, muß so

vorgerichtet seyn, daß es die lokeren Raͤder, D,

um so viel langsamer als die Spindeln dreht, als nothwendig ist, um die

Oberflaͤche des Blechcylinders, G, und folglich

auch die des auf der Spule,

H, aufgewundenen Vorgespinstes, in correspondirender

Geschwindigkeit mit jener Geschwindigkeit, womit die vorderen Walzen das Vorgespinst

liefern, sich drehen zu lassen, damit die Spule, durch die ihr mitgetheilte

Bewegung, das Gespinst gerade so schnell aufnimmt, als es gebildet wird, und nicht

schneller. Wenn dieses Verhaͤltniß gehoͤrig beobachtet wurde, so wird

das Aufnehmen immer in gleichem Maße geschehen, die Spule mag voll oder leer seyn,

indem die Geschwindigkeit der Oberflaͤche des Vorgespinstes mitgetheilt wird,

das auf der Spule aufgehaͤuft ist, und das Vorgespinst auf dieser

Oberflaͤche aufgewunden wird.

Bemerkung. An dem gegenuͤberstehenden Ende der

Achse des Cylinders, G, ist ein anderes kleines

abgestuzt kegelfoͤrmiges Rad, F, 1, angebracht,

dessen Zaͤhne in die schiefstehenden Zaͤhne des lokeren Rades, D, auf dieselbe Weise eingreifen, wie das oben

beschriebene Rad, F, an dem anderen Ende der Achse; das

Rad, F, 1, ist aber loker auf der Achse, so daß es sich

frei auf derselben dreht, und theilt daher keine Bewegung mit, und hat auch keine

andere Wirkung, als daß es dem eben erwaͤhnten Rade, F, das Gleichgewicht haͤlt, welches das wirkende Rad, das den

Cylinder, G, umdreht. Um das Vorgespinst auf der Spule

aufzutragen, und dasselbe gleichfoͤrmig zwischen den Schilden oder Enden zu

vertheilen, laͤuft das Vorgespinst auf seinem Wege aus dem Trichter, Q, zur Spule durch ein Auge oder ein Loch in einem

kleinen staͤhlernen Hebel, O, (siehe Fig. 3 und 4 im

Grundrisse), welcher Hebel sich um einen, Central-Stift dreht, der in die

Querschiene, 1, in der Naͤhe des Mittelpunktes des horizontalen Kreises oben

an dem Gestelle, J, eingeschraubt ist, und der Hebel

wird langsam ruͤckwaͤrts und vorwaͤrts um seinen

Central-Stift bewegt, wo dann das Auge einen Bogen eines Kreises beschreibt

(den die punktirte Linie in Fig. 3 bezeichnet), und

das Vorgespinst, das durch dieses Auge laͤuft, abwechselnd von einem Ende der

Spule auf das andere dadurch geleitet, und folglich gleichfoͤrmig

laͤngs der Spule vertheilt wird.

Die abwechselnde Bewegung des Hebels, O, wird auf

folgende Weise hervorgebracht. (Siehe Fig. 1 und 2.) An dem

aͤußersten Ende des einen Endes der Achse der Spule, H, ist ein kleiner hervorragender Stift außerhalb des Mittelpunktes der

Achse, so daß, wenn die Spule sich dreht, dieser Stift einen kleinen Kreis

beschreibt, und folglich, wie ein Kurbel-Stift, in einer Oeffnung an dem

unteren Ende eines kurzen staͤhlernen Hebels, M,

wirkt, der an dem Ende einer horizontalen Achse, K,

befestigt ist, die quer uͤber das Gestell, J, J,

von einer Seite zur anderen laͤuft, und an beiden Seiten hervorragt. Das

obere Ende des staͤhlernen Hebels, M, ist

verduͤnnt, so daß

es wie eine Feder gegen gewisse Zaͤhne innerhalb eines beweglichen metallenen

Ringes, L, wirkt, der so auf dem horizontalen Kreise an

dem oberen Theile des Gestelles, J, J, aufgepaßt ist,

daß er sich frei auf diesem Kreise, als um den Mittelpunkt seiner Bewegung, drehen

kann, wenn das obere Ende der Feder, M, gegen die oben

erwaͤhnten Zaͤhne wirkt, die innerhalb des Ringes, L, an dem unteren Theile, der unter den horizontalen

Kreis, J, hinabsteigt, gebildet sind. Es sind schief

geneigte Zaͤhne, wie die Zaͤhne einer Saͤge, (wie man in Fig. 4 sieht,

wo die untere Seite des Ringes, L, im Grundrisse

dargestellt ist); so oft die Spule, H, eine Umdrehung um

ihre eigene Achse gemacht hat, bewegt der kleine Kurbelstift am Ende dieser Achse

die Feder, M, ruͤkwaͤrts, und dann eine

kleine Streke vorwaͤrts, und das obere Ende dieser Feder schluͤpft

uͤber die schief geneigten Seiten der Zaͤhne innerhalb des Ringes weg,

wenn sie sich nach einer Seite bewegt, faͤngt sich aber bei der

Ruͤkkehr in den Zaͤhnen, und treibt den Ring um eine kleine Streke um,

so daß derselbe nach und nach rings um den Kreis oben auf dem Gestelle, J, J, in langsamer und fortschreitender Bewegung, aber

immer in derselben Richtung, umher gefuͤhrt wird.

Bemerkung. Eine kleine Feder, N, ist an dem anderen Ende der horizontalen Achse, K, befestigt, und das obere Ende von N, wirkt

gegen die Zaͤhne innerhalb des Ringes, L, auf

dieselbe Weise, wie das obere Ende der Feder, M, in

diese Zaͤhne wirkt. Durch diese beiden Wirkungen an den entgegengesezten

Seiten des Mittelpunktes des Ringes, L, wirken aber die

zwei Federn, M, und, N,

abwechselnd, und drehen diesen Ring um, jedoch immer nur in derselben Richtung; die

Bewegung des Ringes, L, wird dem Hebel, O, mitgetheilt, so daß dieser in seinem Kreisbogen

(punktirte Linie in Fig. 3,) herumgefuͤhrt wird, und das Vorgespinst auf der ganzen

Laͤnge der Spule vertheilt; der Hebel, O, wird in

diesem Kreisbogen abwechselnd vor- und ruͤkwaͤrts

herumgefuͤhrt, obschon der Ring, L, durch welchen

er seine Bewegung erhaͤlt, sich immer nur in derselben Richtung bewegt. Zu

diesem Ende sind einige schief geneigte Zaͤhne an der oberen Seite des

beweglichen Ringes, L, angebracht, (wie man bei, r, und, s, Fig. 3, und in Fig. 1 und 7 sieht), und

die Zaͤhne, r, s, ragen nach oben uͤber

die Oberflaͤche des anderen Theiles des Ringes, L, so viel empor, daß sie das aͤußerste Ende des Hebels, O, fangen, sobald, durch die Bewegung des Ringes, L, die besagten Zaͤhne unter das Ende jenes

Hebels gelangen, und so wird der Hebel, O, um den Stift

in seinem Mittelpunkte nach Einer Richtung bewegt: um aber diesen Hebel, O, in demselben Halbkreise wieder zuruͤk zu

fuͤhren, ist ein anderer Hebel, P, auf einem anderen

Central-Stifte auf eine aͤhnliche Weise an dem Hebel, O, angebracht, und Zaͤhne sind rings um die

Central-Stuͤke beider Hebel ausgeschnitten, die so in einander

greifen, daß, wenn ein Hebel in Einer Richtung in seinem Kreisbogen herum

gefuͤhrt wird, der andere Hebel in entgegengesezter Richtung ein eben so

großes Kreisstuͤk durchlaͤuft. Die schief geneigten Zaͤhne, r, s, an der oberen Seite des Ringes, L, sind bestimmt das Ende der beiden Hebel, O, und, P, abwechselnd zu

fangen, so daß, wenn z.B. diese Zaͤhne den Hebel, O, in der punktirten Richtung, Z, Fig. 3,

gefangen, und mit dem Ringe, L, beinahe durch einen

Halbkreis in die andere punktirte Lage, X, gebracht

haben, wodurch das Vorgespinst nach und nach auf jeden Theil des Koͤrpers der

Spule, H, von Z, bis X, aufgelegt wird, der andere Hebel, P, damals in der punktirten Lage, t, war, und, waͤhrend der Hebel, O,

sich von Z, nach X, zugleich

mit dem Ringe, L, bewegte, der Hebel, P, von t, in die andere

punktirte Lage, u, kam, weil die Zaͤhne an seinem

Central-Theile durch die Zaͤhne an dem Central-Theile des

Hebels, O, diese Bewegung erhielten.

Bemerkung. Diese ruͤkschreitende Bewegung des

Hebels, p, von t, nach u, geschieht in einer der Bewegung des Ringes, L, entgegengesezten Richtung, und dann gleitet das Ende

des Hebels, p, uͤber den glatten Theil des

Ringes, L, wo keine Zaͤhne auf demselben sind.

Wenn die Zaͤhne des Ringes, L, das Ende des

Hebels, O, mit sich von Z,

nach X, gefuͤhrt haben, und der Hebel, P, waͤhrend dieser Zeit sich von t, nach u, bewegte, dann

wird das in X, befindliche Ende des Hebels, O, um so viel in die Hoͤhe gehoben, daß es frei

uͤber den Zahn, s, des Ringes, L, steht, und in demselben Augenblike ergreift der Zahn,

r, das Ende des anderen Hebels, P, bei U, und fuͤhrt

dasselbe mit dem Ringe, L, umher, wodurch der andere

Hebel, O, wieder in seinem Kreisbogen von X, nach Z, mittelst der

Verbindung der Zaͤhne an seinem Central-Theile mit jenen des anderen

Hebels, P, zuruͤkgefuͤhrt wird, und

waͤhrend der Hebel, O, auf diese Weise von X, ruͤkwaͤrts nach

Z, laͤuft, vertheilt er das Gespinst laͤngs der Spule von einem Ende

derselben, X, bis zu dem anderen, Z, und waͤhrend dieser Bewegung gleitet das

Ende des Hebels, O, uͤber den glatten Theil des

Ringes, L, wo keine Zaͤhne sind, und in

entgegengesezter Richtung mit der Bewegung des Ringes, wo dann der Hebel, P, auf diese Weise von den Zaͤhnen des Ringes,

L, von u, nach t, gefuͤhrt wurde, waͤhrend der Hebel, O, in derselben Zeit sich von X, nach Z, bewegte. Dann wird das Ende des

Hebels, p, bei t, so weit in

die Hoͤhe gehoben, daß es vollkommen von den Zaͤhnen frei wird, wo

dann augenbliklich das Ende des anderen Hebels, O, bei Z, von dem Zahne, r, gefangen und mit

demselben vorwaͤrts gegen X, gefuͤhrt

wird, um eine andere Lage Vorgespinst auf die bereits beschriebene Weise aufzulegen.

Um die Enden der Hebel, O, und P, auf die oben bemerkte Weise so zu heben, daß sie von den

Zaͤhnen, r, und s,

des Ringes, L, frei werden, nachdem sie von demselben

durch alle ihre Kreisbogen bis an das Ende derselben durchgefuͤhrt wurden,

ist der horizontale Kreis, I, auf welchem der Ring, L, angebracht ist, mit Erhoͤhungen oder mit

halbkreisfoͤrmigen schiefen Flaͤchen versehen, die auf der oberen

Seite hervorragen, (wie man an V, und W, in Fig. 3, sieht) und

allmaͤhlich von Z, gegen X, und von u, gegen t, emporsteigen. Die Enden der Hebel, O, und

P, erstreken sich uͤber die besagten schiefen

Flaͤchen, v, und w,

beruͤhren sie aber nicht, wenn die Hebel den Lagen, Z, oder U, nahe kommen; da aber diese Hebel

von Z, nach X, oder von u, nach t, vorwaͤrts

zugleich mit dem Ringe, L, durch die Zaͤhne, r, s, desselben gefuͤhrt werden, so kommen diese

Hebel uͤber staͤrker erhoͤhte Theile der Flaͤchen v, und w, und werden dadurch

so hoch aufgehoben, daß sie uͤber die Zaͤhne frei emporragen und von

denselben auf die oben beschriebene Weise frei werden.

Bemerkung. Die Hebel, O, und

P, werden aus Stahl verfertigt, der wie zu Federn

gehaͤrtet wird, so daß sie sich aufwaͤrts biegen lassen, um aus den

Zaͤhnen, r, s, des Ringes, L, frei zu werden, und durch ihre eigene Elasticitaͤt

niedergedruͤckt werden, um in diese Zaͤhne einzugreifen, sobald die

schiefen Flaͤchen, v, und w, ihnen dieß gestatten.

Bemerkung. Die Zaͤhne, r,

s, auf dem Ringe, L, nehmen so viel von dem

Umfange desselben ein, als von t, bis Z, reicht, oder von X, bis

u, und sie sind so vorgerichtet, daß der vorderste,

oder der Leitungs-Zahn, r, das Ende eines der

Hebel, O, oder P, ergreift,

um dasselbe alsogleich herumzufuͤhren, nachdem das Ende des

gegenuͤberstehenden Hebels, O, oder P, in die Hoͤhe gehoben und von dem lezten oder

folgenden Zahne, S, befreit wurde, was, wie gesagt,

durch die Wirkung der schiefen Flaͤchen, v, oder

w, geschieht. Ferner, wenn ein oder der andere der

Hebel, O, oder P, durch den

leitenden Zahn, r, des Ringes, L, durch einen Theil seines Kreisbogens von Z,

gegen X, oder von u, gegen

t, gefuͤhrt wird, kommt das Ende des Hebels,

O, oder P, uͤber

einen solchen Theil der halbkreisfoͤrmigen schiefen Flaͤche, v, oder w, daß dieses Ende

so hoch gehoben wird, daß es von dem ersten Zahne frei und los wird; folglich wird

dieser Zahn sich mit dem Ringe, L, bewegen; der Hebel,

O, oder P, wird aber

still stehen, bis der zweite Zahn des Ringes, L, der

hoͤher emporragt, als der erste, das Ende des Hebels ergreift, welches der erste Zahn so eben

verlassen hat, und dieser zweite Zahn fuͤhrt den Hebel etwas weiter

vorwaͤrts, bis die zunehmende Hoͤhe der schiefen Flaͤche, v, oder w, das Ende des

Hebels uͤber den zweiten Zahn hebt, der vorwaͤrts geht, und den Hebel

still stehen laͤßt, bis der dritte Jahn, der noch hoͤher ist, als der

zweite, das Ende des Hebels erreicht, und denselben etwas weiter vorwaͤrts

fuͤhrt, bis die schiefe Flaͤche ihn auch uͤber diesen Zahn

hebt, der den Hebel wieder zuruͤck laͤßt, damit er von dem folgenden

Zahne ergriffen werden kann, und so fort, indem jeder folgende Zahn hoͤher

ist, als der vorausgehende, wie man in Fig. 1 und 7 sieht. Der Hebel wird

von jedem Zahne nach und nach eine gewisse Streke vorwaͤrts gefuͤhrt,

und von diesem Zahne seinem Nachfolger uͤberlassen, bis der lezte Zahn, S, ihn ergreift, und da dieser hoͤher ist, als

jeder andere, und die schiefen Flaͤchen darnach berechnet sind, bleibt das

Ende des Hebels mit diesem lezten Zahne, S, in

Beruͤhrung, bis der Hebel dadurch in die Lage, x,

oder t, kommt; und da hier die schiefen Flaͤchen,

v, oder w, hoͤher

emporsteigen, als jeder andere Theil, so werden sie das Ende des Hebels so hoch

heben, daß es uͤber dem lezten Zahne, S, stehen

und von demselben befreit werden wird, und in demselben Augenblike wird der erste

Zahn, r, das Ende des anderen Hebels, O, oder P, bei Z, oder U, ergreifen, und

anfangen dasselbe vorwaͤrts zu treiben.

Bemerkung. Die verschiedenen Zaͤhne, r, s, verlassen, auf die oben beschriebene Weise, die

Enden der Hebel, O, oder P,

und gehen nach und nach unter denselben durch; sie lassen, fuͤr kurze Zeit,

diese Hebel still stehen, waͤhrend sie in der Mitte ihres Durchganges durch

die Kreisbogen sind. Auf diese Weise wird das Vorgespinst regelmaͤßig auf

jeden Theil der Spule, der Laͤnge derselben nach von einem Ende bis zu dem

anderen aufgelegt, ohne sich an den Enden mehr, als in der Mitte,

anzuhaͤufen.

Bemerkung. Da der sich drehende Ring, L, durch die Bewegung, die er von der Achse der Spule,

H, mittelst des kleinen excentrisch gestellten

Stiftes oder Kurbel-Stiftes erhaͤlt und mittelst des Hebels, M, langsam umgedreht wird, so wird diese Bewegung, so

wie die Bewegung des Hebels, O, nach

ruͤkwaͤrts und vorwaͤrts dann am schnellsten, wann die Spule

leer ist, und wird in dem Verhaͤltnisse langsamer, als die Spule durch

Anhaͤufung des Vorgespinstes auf derselben groͤßer wird; dadurch

kommen nun die aufeinander folgenden Umwikelungen des Vorgespinstes immer dicht

neben einander zu liegen, so daß die Spule zwischen ihren Schilden von einem Ende zu

dem anderen gehoͤrig gefuͤllt wird, und immer eine gleiche Anzahl von

Umwikelungen bei jeder aufeinander folgenden Lage in jedem Zustande der Spule, sie mag voll oder

leer seyn, auf derselben zu liegen kommt, obschon die Laͤnge des

Vorgespinstes, die zur Bildung einer Lage oder zur Bedekung der ganzen Spule

nothwendig ist, verhaͤltnißmaͤßig immer groͤßer wird, je

groͤßer der Durchmesser der Spule wird, und folglich auch die Zeit, die zur

Bildung einer solchen Lage nothwendig ist, verhaͤltnißmaͤßig desto

laͤnger dauern muß, je diker die Spule wird. Wenn die Spule ganz mit

Vorgespinst gefuͤllt ist, und das Gespinst so hoch auf derselben liegt, als

die Schilder am Ende der Spule es erlauben, so muß sie aus der Maschine genommen und

eine leere dafuͤr aufgestekt werden. Zu diesem Ende muß das obere Gestell,

I, I, in die Hoͤhe gehoben werden, damit die

senkrechten Seiten desselben aus den Furchen in den senkrechten Seiten des

Gestelles, C, C, kommen, welches oben an der Spindel

befestigt ist. Dann kann dieses Gestell, I, I, zugleich

mit dem kreisfoͤrmigen Ringe, L, uͤber die

Spule weggezogen, die volle Spule aus dem Gestelle, C,

C, herausgenommen, die Achse aus derselben herausgezogen und in eine leere

eingestekt, und diese leere Spule wieder an die Stelle der vollen gebracht werden,

worauf dann das obere Gestell, I, I, mit allem

Zugehoͤre wieder in die Furche des Gestelles, C,

C, eingesezt wird, so daß es durch seine Schwere auf den Enden der Achse

der Spule ruht, und diese in genaue Beruͤhrung mit dem darunter befindlichen

Cylinder, G, auf obige Weise bringt.

Bemerkung. Statt die Spindeln, A, mittelst der abgestuzten kegelfoͤrmigen Raͤder, B, und 10, auf die in, I,

dargestellte Weise zu drehen, koͤnnen sie auch mittelst einer Laufkette, die

uͤber eine Reihe gehoͤrig vorgerichteter Rollen oder Raͤder

laͤuft, welche an den unteren Theilen der Spindeln statt der Raͤder,

B, angebracht sind, in Umlauf gebracht werden. Diese

Rollen oder Raͤder haben an ihrem Umfange hervorstehende Zaͤhne oder

Zapfen, so wie Fig.

7 und 8, sie zeigt, die in die Oeffnungen der Glieder der Kette (die in Fig. 8 und 9 gezeichnet

ist) eingreifen, so daß diese Kette nicht auf den Rollen glitscht und die Spindeln

mit aller Sicherheit und Regelmaͤßigkeit drehen muß. Auf 'diese Weise

koͤnnen alle Spindeln durch eine solche Laufkette in gleichfoͤrmiger

Bewegung gedreht werden. Auf aͤhnliche Art koͤnnen auch die lokeren

Raͤder, D, alle mittelst einer aͤhnlichen

Laufkette, die uͤber die unteren Theile derselben zieht, gedreht werden, und

in diesem Falle muͤssen diese unteren Theile mit groben Zaͤhnen

versehen seyn, die auf die in Fig. 7, 8 und 9 gezeichnete Weise

hervorstehen, um in die Glieder der Kette einzugreifen. Diese Kette wird alle

lokeren Raͤder, D, untereinander verbinden, so

daß sie mit gleicher Geschwindigkeit sich bewegen, ohne daß die

Zwischenraͤder nothwendig waͤren, von welchen oben die Rede war. Zwei Raͤder

mit gehoͤrigen Zaͤhnen, damit sie die Glieder der beiden Laufketten

gut fassen koͤnnen, muͤssen hier so vorgerichtet seyn, daß die Ketten

dadurch jene Geschwindigkeit erhalten, die zum gehoͤrig schnellen Umtriebe

der Spindeln und der Raͤder, D, nothwendig

ist.

Was die Form und Groͤße der einzelnen Theile dieser Verbesserung an den

Spinnmaterialien, so wie auch das Materiale betrifft, aus welchem dieselben

verfertigt werden, so lassen sich hier viele Abaͤnderungen treffen, die von

der Einsicht des Werkmeisters abhaͤngen.Diese Maschine ist allerdings sehr sinnreich; nur wuͤnschten wir zu

wissen, ob sie bereits irgendwo und wie lang sie im Gange ist. A. d. U.

Tafeln