| Titel: | Gefahrloses Knallgas-Gebläse von Ferdinand Oechsle in Pforzheim. |

| Fundstelle: | Band 31, Jahrgang 1829, Nr. XXV., S. 93 |

| Download: | XML |

XXV.

Gefahrloses Knallgas-Geblaͤse von

Ferdinand Oechsle

in Pforzheim.

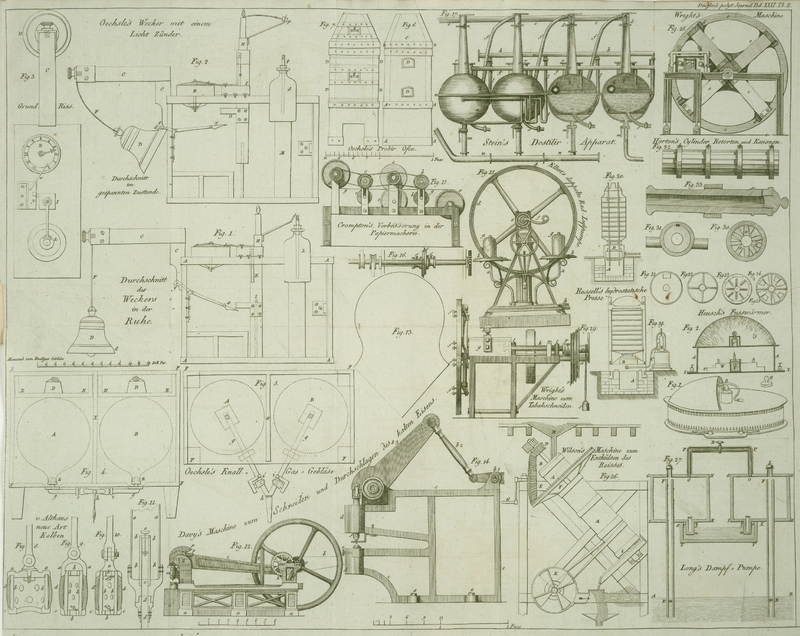

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Oechsle's gefahrloses Knallgas-Geblaͤse.

Um das Knallgas-Geblaͤse gefahrlos zu machen, muͤssen beide

Gasarten in besondern Behaͤltern aufbewahrt werden, damit keine Explosion

veranlaßt werden, und der Experimentator ohne Angst vor diesem Apparat sizen und

seine Arbeit verrichten kann. Alle Mittel, welche man bisher zur Verhinderung einer

Explosion des Knallgases anwandte, z.B. Oehlbehaͤlter, Drathneze, enge

Roͤhren und dergl., moͤgen ihren Zwek erfuͤllen, wenn der

Apparat richtig construirt ist und von einem geuͤbten Chemiker gehandhabt

wird, aber das geringste Versehen kann Gesundheit und Leben in Gefahr bringen, und

der vorsichtige und besonnene Chemiker gehet doch mit einer gewissen Scheue und

Zaghaftigkeit mit dem Knallgas-Geblaͤse um.

Um meinen beabsichtigten Zwek zu erreichen, bediente ich mich der einfachsten Mittel,

und construirte folgenden Apparat:

Zwei große Rindsblasen mußten die Gase aufnehmen, und wurden daher mit Roͤhren

und Haͤhnen versehen; beide Roͤhren liefen in eine gemeinschaftliche,

an welcher eine abwaͤrts gebogene Loͤthrohrspize stekte, zusammen. Die

Vermischung der Gase erfolgte daher gerade hinter der Loͤthrohrspize. Beide

Blasen mit ihren Roͤhren wurden in einem Kasten mit einer Scheidewand befestigt. In

jedes Fach dieses Kastens wurde ein kleineres Kaͤstchen eingepaßt, das mit

dem erforderlichen Gewicht beladen werden konnte, welches die Blasen druͤkte,

und bei geoͤffneten Haͤhnen die Gase ausstroͤmen ließ. Die

groͤßte Schwierigkeit fand ich in dem Reguliren der Hahnoͤffnungen, um

immer ein Volum Sauerstoff- mit zwei Volum Wasserstoff-Gas

ausstroͤmen zu lassen. Die Haͤhne wurden deßhalb mit Stellschrauben

versehen, damit man die Gase schnell oder langsam ausstroͤmen lassen konnte,

und eine Reihe Versuche war erforderlich, um das richtige Verhaͤltniß der

ausstroͤmenden Gase zu finden. Folgendes Verfahren fuͤhrte mich auf

kuͤrzestem Wege zum Ziele.

Jede Blase wurde mit dem Munde aufgeblasen, und mit dem Hahne gesperrt. Auf jede

druͤkte ein zehn Pfund schweres Gewicht; es wurde eine lange

gekruͤmmte Roͤhre an die Stelle des Loͤthrohrs gestekt, und in

eine Wasserwanne geleitet. Nun ließ ich die Luft aus einer Blase in eine umgekehrte,

mit Wasser gefuͤllte Bouteille stroͤmen, und so oft sich die Bouteille

mit Luft gefuͤllt hatte, wurde jedes Mal in dem Kasten ein Zeichen gemacht,

wie tief sich das kleinere Kaͤstchen mit dem Gewicht senkte. So wurde

fortgefahren bis die ganze Blase leer war. Mit der zweiten Blase wurde auf gleiche

Weise verfahren. Ich erhielt auf diese Art eine Scale, an welcher zu erkennen war,

wie viel Luft jede Blase verloren hatte. Nun wurden beide Blasen mit Luft bis an den

ersten Strich der Scale, welcher mit o, bezeichnet war,

angefuͤllt. Beide Haͤhne wurden gleichzeitig geoͤffnet und an

der Scale beobachtet, welcher Hahn am meisten Luft durchgehen ließ, waͤre aus

einer Blase ein Volum, und aus der anderen zwei Volum Luft zu gleicher Zeit

entwichen, so haͤtten die Haͤhne keiner weiteren Correktion bedurft;

da aber dieß ein seltner Zufall ist, so mußte durch die Stellschrauben der beiden

Haͤhne die Oeffnung so lange veraͤndert werden, bis in derselben Zeit

aus einer Blase eins, aus der anderen zwei Volum Luft ausstroͤmten, was nur

durch die vorbereitete Scale beobachtet werden konnte.

Hat man das richtige Verhaͤltniß der ausstroͤmenden Luft gefunden, so

fuͤllt man die Blasen auf folgende Weise: Die Blase, welche zwei Volum

Wasserstoff-Gas abgibt, wird moͤglichst luftleer gemacht; alsdann

fuͤllt man eine gewoͤhnliche Weinbouteille zur Haͤlfte mit

verduͤnnter Schwefelsaͤure, wirft einige Loth Zink hinein, sezt eine

elastische Roͤhre auf die Bouteille, verbindet das andere Ende der

Roͤhre mit der Muͤndung des Gasrohres, und laͤßt so viel

Wasserstoff-Gas in die Blase, bis sie voll ist, worauf man den Hahn

verschließt. Die andere Blase, welche ein Volum Sauerstoff-Gas aufnehmen muß,

wird ebenfalls zuerst moͤglichst luftleer gemacht und dann vermittelst eines Korken

eine kleine glaͤserne Retorte an das Gasrohr befestigt. In diese Retorte

bringt man ungefaͤhr ein halb Loth chlorsaures Kali (Kali muriaticum oxydatum) mit eben so viel Braunstein abgerieben; lezterer

verhindert das starke Aufblaͤhen und Uebersteigen. Man erhizt sodann die

Retorte mit einer Weingeistlampe, um das Sauerstoff-Gas aus dem chlorsauren

Kali auszutreiben; dabei muß man sich aber vor zu schnellem Erhizen derselben

huͤten, weil das Gas schon bei maͤßiger Hize entweicht und ein zu

starkes Feuer die Retorte aus dem Korke treiben und zerbrechen koͤnnte. Ist

nun diese zweite Blase mit Sauerstoff-Gas gefuͤllt, so verschließt man

den Hahn.

Will man eine Schmelzprobe, z.B. mit Platinna machen, so legt man ungefaͤhr

ein bis drei Gran davon auf eine Kohle, in die man zuvor ein Gruͤbchen

gemacht hat. Man oͤffnet den Wasserstoff-Gas-Hahn,

zuͤndet das Gas mit einem Fidibus an, und oͤffnet dann auch den

Sauerstoff-Gas-Hahn; sobald lezterer Hahn geoͤffnet wird,

verkuͤrzt sich die Flamme auffallend. Das zum Schmelzen bestimmte Metall auf

der Kohle wird nun an die Spize der abwaͤrts brennenden Flamme gehalten. So

wenig die Flamme an der Tageshelle leuchtet, so sehr wird diese Leuchtkraft steigen,

wenn die Flamme einen festen Koͤrper trifft. Hat man die rechte Entfernung

von der Loͤthrohrspize getroffen, so wird die Lichtstaͤrke so heftig,

daß die Augen eben so sehr geblendet werden, wie wenn man in die unbewoͤlkte

Sonne sieht. Diese Schmelzproben erfordern aber eine gewisse Uebung und

Behendigkeit. Kleine Cylinderchen von Thonerde schmelzen zu einer gelblichten

Glasperle. Silber verdampft und verbreitet einen feinen Staubregen um die Kohle.

Graphit zerknistert anfaͤnglich, endlich aber schmilzt er zu einem schwarzen

Glase. Platinna schmilzt mit Funkenspruͤhen, wie schweißendes Eisen oder

Stahl.

Erklaͤrung der Zeichnung.

Fig. 5.

Grundriß, F, F, F, F, hoͤlzerner Kasten mir einer

Scheidewand, X. A, B, zwei große Rindsblasen mit

messingenen kegelfoͤrmigen Muͤndungen, welche in Fig. 3, z, z, deutlicher zu sehen sind. g, g, zwei Roͤhren, die in h,

zusammenlaufen. i, i, Haͤhne mit Stellungen, die

zum Reguliren der Oeffnungen dienen. Bei h, ist ein

abwaͤrts gebogenes kleines Loͤthrohr angestekt.

Fig. 4, zeigt

den Kasten im Aufriß, alle Theile mit gleicher Bezeichnung. K, K, zeigt die kleinen Kaͤstchen, mit den zwei Gewichten, D, D, jedes von zehn Pfund, welche auf die Blasen, A, B, druͤken.

(Preis dieses Apparats Fl. 34.)

Tafeln