| Titel: | Zweiter Unterricht über das Fein-Machen des Goldes und Silbers, von Hrn. d'Arcet. Auf Verlangen des Hrn. Grafen de Sussy,, Präsid. d. Münz-Commission etc. |

| Fundstelle: | Band 31, Jahrgang 1829, Nr. LXXVI., S. 268 |

| Download: | XML |

LXXVI.

Zweiter Unterricht uͤber das

Fein-Machen des Goldes und Silbers, von Hrn. d'Arcet. Auf Verlangen des Hrn. Grafen de Sussy,, Praͤsid.

d. Muͤnz-Commission etc.

Aus dem Recueil industriel. December. 1828. S.

308.

(Mit Abbildungen auf Tab.

V.Der erste Unterricht wurde im Recueil 1827, Mai, mitgetheilt.

Es wurden auch einzelne Abdruͤke davon veranstaltet, die im Bureau du

Recueil industriel, rue Taitbout, N. 6, und bei Bachelier, N. 55 quai des

Augustins zu haben sind. A. d. O. (Wir haben diesen ersten Unterricht im Polytechn. Journ. B. XXVIII. S. 1 mitgetheilt, aber keine eigene Broschuͤre aus

demselben gemacht; was wir mit keiner unserer Abhandlungen thaten. Dafuͤr

haben andere Herren aus unseren einzelnen Abhandlungen ganze Baͤnde

zusammen gestohlen. A. d. R.)).

d'Arcet, zweiter Unterricht uͤber das Feinmachen des Goldes

und Silbers.

Die erste Abhandlung uͤber das Fein-Machen, die sich im J. 1827 im

Namen des Gesundheits-Rathes (Conseil de

salubrité) bekannt machte, ward in der Absicht abgefaßt, diese

Arbeit fuͤr die Gesundheit unschaͤdlich zu machen, und denjenigen, die

sich mit Erbauung der hierzu noͤthigen Werkstaͤtten

beschaͤftigen, ein Muster eines solchen Baues vorzulegen. Ich habe, in dieser

Hinsicht, die Beschreibung der Geraͤthe und Vorrichtungen geliefert, aus

welchen eine zu dieser Arbeit neu erbaute Werkstaͤtte bestehen muß, so wie

auch das Verfahren

selbst, welches man bei dem Fein-Machen zu beobachten hat. Da ich auf diese

Weise den Gegenstand so zu sagen im Allgemeinen abhandelte, uͤberließ ich es

der Sorgfalt eines jeden einzelnen Arbeiters, die allgemeinen Grundsaͤze so

gut wie moͤglich auf seine Local-Verhaͤltnisse anzuwenden, um

seine Werkstaͤtte so wie seine Nachbarschaft gesund zu erhalten.

Das Schreiben des Hrn. Grafen de Sussy bezeichnete mir jedoch eine andere BahnHr. Graf de Sussy

wuͤnscht naͤmlich in diesem Schreiben, das im Originale

gegenwaͤrtigem Aufsaze vorgedrukt ist, daß Hr. d'Arcet seine Vorrichtungen, um die

Werkstaͤtte der Feinmacher fuͤr die Gesundheit

unschaͤdlich zu machen, so einrichten moͤchte, daß sie auch an

bereits bestehenden, nicht bloß an den neu zu erbauenden

Werkstaͤtten, und auch im Kleinen, nicht bloß im Großen, angewendet

werden koͤnnten.A. d. U., und ich will daher, um den Absichten der Muͤnz-Commission zu

entsprechen, die Vorrichtungen beschreiben, welche ich auf Verlangen des

Polizei-Praͤfecten im Namen des Gesundheits-Rathes getroffen

habe, um selbst die ungesundeste und am schlechtesten gelegene Werkstaͤtte,

die ich noch betreten habe, unschaͤdlich zu machen.

Diese Werkstaͤtte, in welcher Hr. d'Arcet, der Neffe, das neue Verfahren,

welches er im J. 1802 einfuͤhrte, zuerst mit Erfolg angewendet hat,

gehoͤrt gegenwaͤrtig den HHrn. Gebruͤdern Guichard und Legendre, affineurs du Commerce, rue Chapon, N. 14. Die Werkstaͤtte, die

sammt allem Zugehoͤre in einem engen Hofe eingeschlossen war, der von hohen

Gebaͤuden umgeben ist, hat seit ihrer Errichtung keine bedeutende

Verbesserung erhalten. Die saueren Daͤmpfe verbreiteten sich im ganzen Hause

und waren fuͤr die Nachbarschaft sehr nachtheilig, die sich daruͤber

beklagte und so unruhig wurde, daß die Behoͤrde, die oͤfters in's

Mittel trat, sich endlich genoͤthigt fand, die Verbesserungen zu befehlen,

die ich hier beschreibe, und durch welche die Werkstaͤtte vollkommen

unschaͤdlich wurde. Ich hoffe, daß, wenn man gegenwaͤrtige

Beschreibung mit meiner fruͤheren Abhandlung uͤber diesen Gegenstand

verbindet, man alles Noͤthige wissen wird, um die kuͤnftigen neuen

Werkstaͤtten zu dieser Arbeit so wenig nachtheilig fuͤr die Gesundheit

zu machen, daß man sie fuͤglich in die II. Classe der Industrie-Zweige

in Hinsicht auf Gefahren fuͤr die Gesundheit stellen, und folglich in dem

Mittelpunkte der Staͤdte selbst errichten kann.

Da diese Beschreibung sich an die fruͤhere Abhandlung anschließt, so werde ich

die, in der Einleitung zu lezterer aufgestellten, Betrachtungen hier nicht

wiederholen; um jedoch die Arbeiten so viel moͤglich zu erleichtern, werde

ich, nachdem ich die Werkstaͤtte der HHrn. Guichard und Legendre beschrieben

habe, einige Vorsichtsmaßregeln aufstellen, um die gehoͤrigen Resultate zu

erhalten, und der Beschreibung selbst einige Winke uͤber die Geraͤthe

und rohen Materialien beifuͤgen, mit welchen der Fein-Macher sich

beschaͤftigt.

Beschreibungen der in der Werkstaͤtte der HHrn.

Gebruͤder Guichard und Legendre, Affineurs du Commerce, angebrachten Vorrichtungen, um dieselbe fuͤr die

Gesundheit unschaͤdlich zu machen.

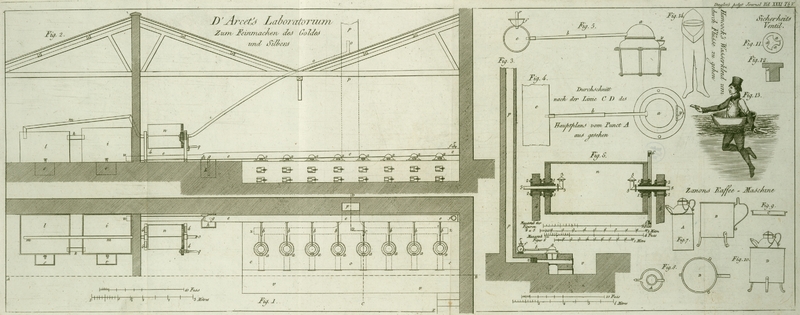

Taf. V. Fig. 1.

Allgemeiner Grundriß der Werkstaͤtte.

Die Local-Verhaͤltnisse der Werkstaͤtte der HHrn. Guichard und Legendre noͤthigten uns, unsere

Vorrichtungen, durch welche wir dieselbe fuͤr die Gesundheit

unschaͤdlich machen wollten, anders zu reihen und zu stellen, als wir

wuͤnschten, und als wir auch in der Werkstaͤtte der HHrn. St.

André und Poisat wirklich gethan haben. In dieser Werkstaͤtte mußte

Alles gleich hoch gestellt werden, und es ward moͤglich, die Oefen und die

Verdichter alle laͤngs einer diken Mauer in derselben Richtung anzubringen.

Folgendes Detail wird die Einrichtung und das Spiel dieser Vorrichtungen deutlich

machen.

a, a, a, im Grundrisse sind acht Kessel aus Platinna auf

ihren Oefen.

b, b, b, Roͤhren aus Platinna, die die Kappen

dieser Kessel mit dem Verdichtungs-Apparate verbinden.

c, c, c, Mauerwerk, in welchem alle diese acht Kessel

aus Platinna ausgesezt sind.

p, allgemeiner Schornstein der Werkstaͤtte.

z, z, die punktirten Linien, stellen den Grundriß des

horizontalen Schornsteines dar, in welchen die acht kleinen Schornsteine der Kessel

sich enden, die, auf diese Weise, mit dem senkrechten Schornsteine, p, in Verbindung stehen.

v, v, Grube vorne vor den Oefen, um die Arbeit vor

denselben zu erleichtern.

x, Treppe, uͤber welche man in obige Grube, v, v, hinabsteigt.

e, e, e, großer bleierner Cylinder von beilaͤufig

3 Décim (11 Zoll) im Durchmesser. Diese Roͤhre bildet den Anfang des

Verdichtungs-Apparates. Sie ist so gestellt, daß sie eine kleine Neigung von

der Rechten zur Linken hat, und hat acht Tubulirungen an der Seite, um die

Vorstoͤße, b, b, b, aufzunehmen, durch welche

eine Verbindung zwischen diesem Cylinder und den Kesseln, a,

a, a, hergestellt wird.

f, Grundriß eines bleiernen Trichters, durch welchen

Wasser in den Cylinder, e, zur allenfalls

noͤthigen Reinigung desselben zugegossen werden kann.

d, kleine Querscheidewand aus Blei, die auf den unteren

Theil der großen Roͤhre, e, aufgeloͤthet

ist; sie verschließt ungefaͤhr den vierten Theil der Oeffnung dieser

Roͤhre. Dieser Damm dient um jene Fluͤssigkeit aufzuhalten, die in dem

geraden oder stehenden Theil der Roͤhre, e,

verdichtet oder eingeschuͤttet wird.

g) bleierne Roͤhre von 2 – 3 Cent. (8

– 13 Lin.) im Durchmesser, welche die Fluͤssigkeit, die in der

Roͤhre, e, laͤuft, und durch den Damm, d, aufgehalten wird, in den Behaͤlter, h, leitet.

h, bleierner Behaͤlter, welcher die in dem

geraden Theile der Roͤhre, e, sich verdichtende

Saͤure aufnimmt.

u, unteres Ende der bleiernen Roͤhre, e, e, e. Man sieht, wie diese Roͤhre mit der

linken Seite des Verdichtungs-Apparates in Verbindung steht.

i, erste Blei-Kiste.

l, zweite Blei-Kiste. Beide sind ganz so, wie die

Bleikammern bei der Schwefelsaͤure-Bereitung, eingerichtet.

k, bleierne Roͤhre, durch welche eine Verbindung

zwischen den beiden Kisten, i und l, hergestellt wird.

m, m, Roͤhre, durch welche die Gasarten

entweichen koͤnnen, die in die Kiste, l,

gelangen, und dieselben in jenen Apparat fuͤhren, den man in n sieht.

n, eine Kiste, die sich dreht, und Kalk-Hydrat

enthaͤlt. Diese Kiste, von welcher wir bei Fig. 6 eine genauere

Beschreibung liefern werden, dient zur Aufnahme der Gase durch die Roͤhren,

m, und laͤßt durch die Roͤhre, o, diejenigen entweichen, die der geloͤschte Kalk

nicht verschlingen kann.

o, o, o, Ausleitungs-Roͤhre fuͤr

jene Gase und Daͤmpfe, die nicht verschlungen und nicht verdichtet werden

koͤnnen. Das obere Ende dieser Roͤhre ist senkrecht gestellt, und

tritt, wie man sieht, in den inneren Raum des allgemeinen Schornsteines, p, wo das in den acht Oefen unterhaltene Feuer einen

ununterbrochenen und maͤchtigen Zug hervorruft.

q, Kurbel, um die Kiste, n,

auf ihrer hohlen Achse zu drehen, die den gepuͤlverten geloͤschten

Kalk enthaͤlt.

s und t, Behaͤlter

zur Aufnahme der in dem unteren Theile des Cylinders, e,

und in den beiden bleiernen Kisten, i und l, verdichteten Daͤmpfe.

4, 4, 4, hoͤlzerne Pfeiler zum Gestelle der sich drehenden Kiste, n.

Fig. 2. Allgemeiner Aufriß der Werkstaͤtte.

Man sieht rechts in dieser Zeichnung die Ofenthuͤrchen und die Aschenherde der

acht Oefen, auf welchen die Platinna-Kessel sich befinden, und sieht auch

bei, b und g, deutlich die

Lage der Bleiplatte, die den Damm in dem Cylinder, e,

bildet, so wie die Lage der Leitungs-Roͤhre, die die in dem oberen

Theile dieser Vorrichtung verdichtete Saͤure in den Behaͤlter, h, leitet. Die Roͤhre, g, senkt sich in Wasser, und kann folglich den Gasen und den nicht

verdichteten Daͤmpfen keinen Ausweg gestatten; diese muͤssen sich in

die bleiernen Kisten, i und l, begeben, indem sie uͤber den Damm, d, wegsteigen. Der Gang dieser Daͤmpfe ist hier sehr leicht zu

verfolgen. Man sieht, daß sie, nachdem sie durch die beiden bleiernen Kisten, i und l, durchgezogen sind,

durch die Roͤhre, m, aus denselben austreten, und

in die Drehebuͤchse, n, gelangen, in welcher sie

mit einer Wolke von geloͤschtem Kalke in Beruͤhrung kommen, und aus

welcher sie durch die Roͤhre, o, in den

allgemeinen Schornstein, p, gelangen, in welchem sie

durch den starken Zug, der durch das Feuer von acht Oefen entsteht, maͤchtig

hinaufgezogen werden.

Der Trichter, f, der oben am Amfange der Roͤhre,

e, steht, und den man, nach Belieben, mit einem

hoͤlzernen Pfropfen, r, schließen kann, dient zum

Eingießen von heißem Wasser, um die innere Flaͤche des Cylinders, e, abzuwaschen, und das schwefelsaure Silber

herauszuschaffen, wenn zufaͤllig die Saͤure in den Kesseln sich

aufblaͤhen, bis an die Kappen derselben hinansteigen, und in den Cylinder,

e, hinuͤber fallen sollte. In diesem Falle

wird dann das vom Wasser aufgeloͤste, oder von demselben mitgefuͤhrte

schwefelsaure Silber nach, d, gelangen, wo es

aufgedaͤmmt wird, und durch die Roͤhre, g,

in den Behaͤlter, h, fließt, in welchem man

dieses Salz leicht sammeln kann.

s und t, sind die beiden

kleinen Behaͤlter vor den bleiernen Kisten, i und

l, die zur Ausleerung der lezteren bestimmt sind,

nachdem die Saͤure sich in denselben verdichtet hat. Da die Roͤhre,

e, beinahe am Boden der Kiste, i, eintritt, wie man bei, u,

sieht, so muß diese erste Kiste oͤfters geleert werden, damit die Oeffnung,

u, des bleiernen Cylinders, e, immer frei bleibt. Die zweite Kiste kann immer mit der in derselben

verdichteten Saͤure ruhig belassen werden, bis dieselbe uͤber 3 bis 4

Centimeter emporsteigt (13–17 Lin.)

Fig. 3. Querdurchschnitt des Ofens, nach der gebrochenen Linie,

C, C, D, D, des allgemeinen Planes.

Dieser Durchschnitt zeigt, daß man das Mauerwerk der acht Oefen in der

Werkstaͤtte der HHrn. Guichard und Legendre so gebaut hat, daß der obere

Theil derselben in gleicher Hoͤhe mit dem Fußboden der Werkstaͤtte

steht. Man mußte daher die Grube, v, anbringen, die der

ganzen Laͤnge der Ofen-Mauer nach hinlaͤuft, und die man in

dieser Figur im Durchschnitte, so wie in der ersten Figur im Grundrisse, sieht, um

an diesen Oefen arbeiten zu koͤnnen. Die in der lezteren Figur durch den Buchstaben, x, angedeutete Treppe dient zum Hinabsteigen in diese

Grube.

Fig. 3, die

wir hier beschreiben, zeigt das ganze System des Baues der Oefen, die Lage, welche

die Platinna-Kessel waͤhrend der Scheidung (départ) haben muͤssen, die Art, wie die Verbindung zwischen

den Kesseln und dem großen Bleicylinder, e, hergestellt

ist, so wie auch die Lage des Trichters, f. Wir wollen

diesen Artikel mit der Bemerkung schließen, daß die HHrn. Guichard und Legendre meinen, daß man die mit der

Saͤure und mit dem Silber in gehoͤriger Menge gefuͤllten Kessel

leichter wuͤrde handhaben koͤnnen, sowohl vor als nach der Scheidung,

wenn man die Oefen nicht uͤber den Fußboden der Werkstaͤtte

erhoͤht. Wenn man Fig. 2, 3, 4 der Vorrichtung bei den

HHrn. St. André und

Poisat vergleicht, so wird

man finden, daß diese Fein-Macher einer anderen Meinung waren, und daß sie

wollten, daß die Oefen uͤber den Boden der Werkstaͤtte emporragen; sie

wollten keine Grube in ihrer Werkstaͤtte. Wir sind derselben Meinung, und wir

rathen allen, die eine solche Werkstaͤtte anlegen wollen, ihre Oefen

uͤber dem Boden derselben zu erhoͤhen, und nicht so, wie in dieser

Figur, zu vertiefen. Wir haben sie indessen hier so dargestellt, wie sie sind, damit

man sie mit jenen des ersten Unterrichtes vom J. 1827 vergleichen und jeder

waͤhlen kann, was ihm am besten duͤnkt.

Fig. 4. Grundriß eines Kessels aus Platinna sammt

Zugehoͤr.

Man sieht bei, y, die Art von Tubulirung, durch welche

man, waͤhrend der Arbeit, die Saͤure in den Kessel gießen und den Gang

der Arbeit beobachten kann. Diese Oeffnung laͤßt sich nach Belieben mittelst

eines mit Scharnier versehenen Dekels schließen, dessen Einrichtung man in Fig. 5 deutlich

sieht. Man sieht hier, wie der Hals der Kappe des Kessels sich mit der

Platinna-Roͤhre, b, verbindet, und wie

diese Roͤhre selbst in die Tubulirung des Blei-Cylinders, e, eintritt.

Fig. 5. Aufriß eines Platinna-Kessels sammt

Zugehoͤr.

Dieselben Buchstaben bezeichnen hier dieselben Theile, wie in Fig. 4. Man sieht, wie der

Trichter, f, aufgesezt ist oben am Anfange des

Blei-Cylinders; man sieht den Pfropfen, r, der

diesen Trichter schließt, wenn man denselben nicht mehr braucht.

Fig. 6. Laͤngen-Durchschnitt der

Drehe-Kiste, n, in Fig. 1

und2.

Die Drehe-Kiste, n, die man hier im Durchschnitte

sieht, muß so eingerichtet seyn, daß der feingepuͤlverte Kalkstaub mittelst

der Kurbel und ihres Raͤderwerkes nach allen Seiten hin geruͤttelt

werden kann, ohne daß der Durchgang der Gase durch diese Kiste dadurch gehindert

wuͤrde. Dieß geschieht auf folgende Weise.

Die beiden Boden der Kiste, n, sind mit kupfernen

Buͤchsen, 1111, in ihrem Mittelpuncte versehen, und die hoͤlzernen

Pfosten, 44, fuͤhren an ihrem oberen Ende aͤhnliche Buͤchsen

aus Gußeisen, 2222, die der Laͤnge nach durchgebohrt sind. Diese lezteren

Buͤchsen, die in den Pfosten eingesezt sind, passen in die kupfernen

Buͤchsen am Boden der Kiste, und dienen folglich derselben als Achse. Man

sieht also, daß, wenn die Kiste mittelst der Kurbel und ihres Raͤderwerkes

gedreht wird, sie um die Buͤchsen in den Pfosten sich drehen kann, welche

leztere in diesen festgemacht sind, und man begreift, daß, da diese lezteren

Buͤchsen ihrer ganzen Laͤnge nach durchbohrt sind, Roͤhren

durch diese Hoͤhlung durchgezogen werden koͤnnen, die zu jeder Seite

in die Kisten eindringen, wie man links bei 3, 3, 3, und rechts bei 5, 5, 5, sieht,

so daß das Gas durch diese Roͤhren laufen kann, ohne daß man mit der

umdrehenden Bewegung still halten duͤrfte. Die Roͤhren, 333, und 555,

sind in der Drehe-Kiste in einen rechten Winkel aufgebogen und an ihrem

oberen Ende mit einem großen kupfernen Hute bedekt, damit kein Kalkstaub in

dieselben fallen, sie verlezen, und dem Gase den Ein- und Ausgang erschweren

kann. Es ist uͤberfluͤssig zu bemerken, daß die Drehe-Kiste mit

einem Thuͤrchen versehen seyn muß, das man an irgend einer der

groͤßeren Flaͤchen derselben anbringen kann, und durch welches man den

geloͤschten Kalk hineinschuͤttet und nach seiner Saͤttigung mit

der Schwefelsaͤure, die in den Bleikammern nicht verdichtet wurde, wieder

herausnimmt. 66 ist der Durchschnitt des großen Zahnrades, welches die Zaͤhne

des Triebstokes auf der Achse der Kurbel aufnimmt. Soviel zur Erklaͤrung der

hier dargestellten Figuren; es bleibt noch das Spiel dieser Vorrichtungen und der

Gang der Arbeiten bei dem Fein-Machen mit der gehoͤrigen

Ruͤksicht auf Unschaͤdlichkeit fuͤr die Gesundheit zu

erlaͤutern uͤbrig.

Nachdem der Fein-Macher die gehoͤrige Menge Silbers und concentrirte

Schwefelsaͤure in seine Kessel gebracht und dieselben in ihre Oefen eingesezt

hat, richtet er die Platinna-Roͤhren vor, durch welche die Kappen der

Kessel mit dem großen bleiernen Cylinder, e, in

Verbindung gesezt werden, und schuͤrt unter den Kesseln an. So wie die

Aufloͤsung des Silbers anfaͤngt, und die Fluͤssigkeit eine

hoͤhere Temperatur erhaͤlt, bildet sich in den Kesseln schwefelsaures

und schwefeligsaures Gas. Diese Gase werden, theils durch ihre eigene Spannung,

theils durch den Zug, den der Schornstein auf alle Theile dieser Vorrichtung

aͤußertDieser Zug muß stark genug seyn, um, wenn alle kleine Dekel, y (in Fig. 4 und 5) an

den Tubulirungen der acht Kessel auf ein Mal geoͤffnet werden, die

Luft der Werkstaͤtte durch diese Tubulirungen in die Kessel

eindringen und dadurch verhindern kann, daß keine saueren Daͤmpfe

sich in der Werkstaͤtte verbreiten.A. d. O., in den Cylinder, e, treten, in welchem sich

bereits viele schwache

Schwefelsaͤure anfangen wird zu verdichten. Der Gasstrom, der aus diesem

Cylinder in die erste Blei-Kiste, i, tritt, und

aus dieser in die zweite Kiste, l, wird bald erkalten

und von allen Daͤmpfen befreit seyn, die sich durch Verdichtung aus demselben

abscheiden lassen. Es tritt also in die Drehe-Kiste nur schwefelige

Saͤure uͤber, welcher der geloͤschte Kalk, der immer

geruͤttelt wird, sich leicht bemaͤchtigt, und es kommt endlich an dem

oberen Ende der Roͤhre o nur jene geringe Menge

Luft in den Schornstein, p, die in den Apparat theils

durch die Fugen desselben, theils durch die Tubulirungen der Kessel waͤhrend

des Oeffnens derselben im Verlaufe der Arbeit eingedrungen ist. Man wird einsehen,

daß, wenn das Feuer unter den Oefen gehoͤrig geleitet und die

Drehe-Kiste, n, gehoͤrig gedreht wird, die

ganze Arbeit sich leicht auf solche Weise einrichten laͤßt, daß keine der

Gesundheit nachtheiligen Daͤmpfe sich außer der Werkstaͤtte verbreiten

koͤnnen. Eben dieser Vortheil laͤßt sich aber auch fuͤr das

Innere der Werkstaͤtte erlangen, wenn man die Platinna-Kessel

hinlaͤnglich kalt werden laͤßt, ehe man dieselben von den Oefen

abhebt, oder, wenn man sie abhebt, da sie noch saure Daͤmpfe ausstoßen, unter

einen kleinen Schornstein bringt, den man absichtlich hierzu vorrichtete, und

entweder, mittelst einer kleinen bleiernen Roͤhre, mit dem großen

Schornstein, p, oder mit den Aschenherden der Oefen in

Verbindung bringt, deren Thuͤrchen genau geschlossen seyn muͤssen. Was

die bleiernen Kessel betrifft, in welchen das schwefelsaure Silber zersezt wird, so

scheint es uns, daß, da sie nur einen wenig bedeutenden Dampf von sich geben, es

hinreicht, wenn man denselben entweder durch ein offenes Dach aus der

Werkstaͤtte entweichen laͤßt, oder, was noch besser waͤre,

durch eigene kleine Schornsteine (Schwadenfaͤnge), die gehoͤrig

angebracht und vertheilt sind, in den großen Schornstein der Oefen leitet. Nur noch

einige Bemerkungen, die wir bis an das Ende dieser Abhandlung versparen zu

muͤssen glaubten.

Ueber die Groͤßen-Verhaͤltnisse

verschiedener Theile dieser Vorrichtung.

Es waͤre gut, wenn man dem großen bleiernen Cylinder, e, der die Daͤmpfe von acht Kesseln aufzunehmen hat,

Geraͤumigkeit genug gaͤbe, um mit einem Male alle diese Daͤmpfe

aufnehmen zu koͤnnen, wenn sie sich auch nicht in demselben verdichten

sollten. Es fehlen uns indessen bisher noch die nothwendigen Data, um die Weite mit

Sicherheit zu berechnen, die man dieser Roͤhre geben muß. Wir kennen die

Geschwindigkeit des in dem Schornsteine, p,

aufsteigenden Dampfes noch nicht genau genug, eben so wenig auch das Volumen der

schwefeligen Saͤure und des Dampfes, der sich aus jedem Kessel entwikelt; wir

wissen nicht, wie viel aͤußere Luft durch die Gefuͤge und durch die

Tubulirungen

eintrittDiese scheinen jedoch luftdicht seyn zu muͤssen; denn sonst werden die

gespannten Daͤmpfe auf diesen Wegen ehe ausfahren, als daß Luft ist

dieselben eindringt.A. d. U.. Wir muͤssen daher uns an die praktischen Resultate halten, die sich

bisher ergaben und die Fein-Macher befriedigt haben. Die Erfahrung hat

erwiesen, daß der Zug im Schornsteine, p, stark genug

war, um, wenn jede Roͤhre, b, und jede

Tubulirung, y, 32 bis 33 Millimeter (14-15 Lin.)

im Durchmesser hat, diese Tubulirungen offen lassen zu koͤnnen, ohne besorgen

zu duͤrfen, daß, waͤhrend der Arbeit, die in Daͤmpfe

verwandelte Saͤure der Kessel durch die Tubulirungen austritt, und sich in

der Werkstaͤtte verbreitet. Man muß also dem bleiernen Cylinder einen solchen

Durchmesser geben, daß seine Oeffnung, uͤber dem Damme, e, genommen, wo die groͤßte Verengerung desselben

Statt hat, wenigstens der Summe der Durchschnitte der acht

Platinna-Tubulirungen, b, b, b, gleich ist. Die

Verengerung des Cylinders, e, und andere Gruͤnde,

deren Entwikelung hier zu weitlaͤuftig seyn wuͤrde, haben uns

bestimmt, dem geraden Theile dieses Cylinders jenen Durchmesser zu geben, dessen er

dort, wo der Damm, d, angebracht ist, bedarf; wir

empfehlen jedem diese Maßregel zu ergreifen. Was die Oeffnung der Roͤhren,

k, m, o, betrifft, so reicht eine Oeffnung, die Ein

und ein halbes Mal der Summe der Durchschnitte der acht Roͤhren, b, b, b, gleich ist, hin. 117 Millimeter (4 Zoll, 4

Lin.) Durchmesser werden in dieser Hinsicht ungefaͤhr zureichen.

Nun nur noch von den Hoͤhen und Weiten der Oefen, der Schornsteine und des

Haupt-Schornsteines, p. Die Erfahrung hat

gezeigt, daß, bei dem Feinmachen, der Rost eines jeden Ofens eine eben so große

Oberflaͤche haben muß, als der Boden eines jeden daruͤber aufgesezten

Platinna-Kessels betraͤgt; die Erfahrung hat aber auch gezeigt, daß,

wenn die Kohks darunter gehoͤrig brennen sollen, man einen Schornstein haben

muͤsse, der, im Verhaͤltnisse zum Roste, eine weitere Oeffnung, als

gewoͤhnlich, haben muß. Wir rathen daher jedem einzelnen Schornsteine die

Haͤlfte des horizontalen Durchschnittes seines Herdes zu geben. Der

allgemeine Fang, z, wird eine Weite haben

muͤssen, die der Summe der Durchschnitte der acht kleinen Schornsteine gleich

ist. Was den großen Schornstein, p, betrifft, so wird

man ihm 10 bis 12 Mal die Weite eines kleinen Schornsteines geben muͤssen; ja

man wird ihn selbst noch weiter machen muͤssen, wenn man voraussieht, daß

andere Ofen-Roͤhren und die Zuͤge von Schwadenfaͤngen,

von welchen wir oben gesprochen haben, mit diesem Schornsteine in Verbindung

gebracht werden muͤssen. In diesem Falle muͤßte man dem Durchschnitte

des allgemeinen Schornsteines noch so viel zusezen, als der Durchschnitt eines jeden

Schornsteines betraͤgt, den man damit vereinigen will. Wir schließen diesen Abschnitt mit

dem Rathe, die Weite der Schornsteine an keiner Stelle derselben zu verengen, den

allgemeinen oder Haupt-Schornstein oben mit einer einfachen Kappe aus Blech

zu bedeken, und an jedem kleinen Schornsteine, so wie auch an dem

Haupt-Schornsteine, p, einen sogenannten

Schluͤssel oder eine Klappe anzubringen, damit man das Feuer unter jedem

Kessel reguliren, und nach Belieben die Hize unter den Oefen und in dem unteren

Theile des Schornsteines unterhalten kann.

Ueber die Zusammensezung der Legirungen, welche die Feinmacher

anwenden.

Die zum Feinmachen mittelst Schwefelsaͤure geeignetste Legirung ist diejenige,

welche nur Silber, Gold und Kupfer und bei einem Korn von 900 oder 950

Tausendtheilen, ungefaͤhr 200 Tausendtheile Gold enthaͤlt. Diese

Legirung muß im Allgemeinen folgendermaßen zusammengesezt seyn:

Silber

725

Gold

200

Kupfer

75

–––––

1000

Die Legirungen, welche mehr Kupfer enthalten, geben bekanntlich Aufloͤsungen,

worin sich wasserfreies schwefelsaures Kupfer suspendirt erhaͤlt, weßwegen

man das Gold nicht leicht daraus absondern kann, und die Legirungen, welche zu viel

Gold enthalten, werden von kochender Schwefelsaͤure nicht mehr angegriffen:

der Feinmacher muß also die Legirungen, woraus er das Gold und Silber fein

ausscheiden soll, auf die oben angegebene Zusammensezung zu bringen suchenIm Allgemeinen kann man sagen, daß sich diese Legirungen um so leichter und

in einer desto geringeren Saͤure-Menge aufloͤsen, je

weniger Kupfer und je mehr Silber sie enthalten, und daß sie um so

vortheilhafter verarbeitet werden koͤnnen, wenn außerdem noch der

Goldgehalt sich mehr dem Verhaͤltniß von 200 Tausendtheilen

naͤhert.A. d. O.. Er kann diesen Zwek entweder dadurch erreichen, daß er die Legirungen von

geringem Gehalt mit Salpeter behandelt, oder dadurch, daß er sie mit reichhaltigeren

Legirungen oder sogar mit feinem Silber versezt, oder endlich dadurch, daß er diese

Legirungen von geringem Gehalt auf der Kapelle abtreibt. Die Gold- und

Silberartikel, welche Blei oder sogar außer dem Kupfer noch leicht oxydirbare

Metalle enthalten, darf der Feinmacher nie mit Schwefelsaͤure behandeln,

sondern er muß zuvor diese Metalle vermittelst Salpeter daraus abscheiden, wenn sie

nur in geringer Menge darin vorhanden sind, im entgegengesezten Falle aber sie zuvor

auf der Kapelle abtreiben. Wir wollen diesen Abschnitt mit der Bemerkung schließen,

daß der Feinmacher aus einer guten Zusammensezung der der Scheidung unterworfenen

Legirung großen Gewinn ziehen kann, und daß der Erfolg dabei ganz von der Vereinigung chemischer und

commercieller Kenntnisse und von ihrer guten Anwendung abhaͤngt.

Ueber die Schwefelsaͤure, welche man zum Feinmachen der

Gold- und Silberbarren anwendet.

Die Feinmacher wenden concentrirte Schwefelsaͤure an, welche ein

Handelsartikel ist und gewoͤhnlich 66° Beaumé (1844

specifisches Gewicht) zeigt; man koͤnnte jedoch diese Saͤure auch so

anwenden, wie sie aus den Bleikammern kommt, wo sie nur 45 bis 50 Grad hat; in

lezterem Falle wuͤrde man aber nur einen Theil der Concentrationskosten

gewinnen und dagegen die Operationen des Feinmachens verzoͤgern, wobei man

noch befuͤrchten muͤßte, daß sich schwefelsaures Blei in den

Platinna-Kesseln niederschlaͤgt, was sie in gewissen Faͤllen

durchloͤchern koͤnnte. Die schwache Saͤure aus den Bleikammern

enthaͤlt uͤbrigens fast immer Salpetersaͤure und

Salzsaͤure, deren Gegenwart den Platinna-Geraͤthen nur

nachtheilig seyn kann; wir rathen daher den Feinmachern, fuͤr ihre Arbeiten

nur concentrirte Schwefelsaͤure anzuwenden, welche genau 66° zeigt.

Wir haben von der schwachen Schwefelsaͤure nur deßwegen gesprochen, weil wir

wissen, daß diese Saͤure im Großen von einem Feinmacher angewandt worden ist

und um zugleich ein Auskunftsmittel fuͤr den Fall anzugeben, wo man sich die

erforderliche concentrirte Saͤure nicht leicht verschaffen

koͤnnte.

Wenn man die sauren Aufloͤsungen, welche schwefelsaures Kupfer (Kupfervitriol)

enthalten und die man bei den Arbeiten des Feinmachens erhaͤlt, abdampft, so

erhaͤlt man nach den lezten Krystallisationen eine außerordentlich schwarze

Schwefelsaͤure, worin nur sehr wenige Substanzen aufgeloͤst sind.

Concentrirt man diese Saͤure in Bleikesseln bis auf 60° und bringt sie

sodann bis auf 66°, indem man sie entweder in einem Platinna-Kessel,

oder in glaͤsernen Retorten einkocht, so erhaͤlt man eine

Schwefelsaͤure, die fast eben so rein ist, wie die kaͤufliche und sehr

gut an Statt der lezteren bei den Arbeiten des Feinmachens angewandt werden kann.

Wir wollen hier nur noch bemerken, daß man die Concentration dieser Saͤure,

wobei sich schaͤdliche Daͤmpfe entwikeln koͤnnen, nicht in der

Naͤhe von Wohnungen vornehmen darf, vorausgesezt, daß man sie nicht in

solchen Apparaten verrichtet, welche die Daͤmpfe und die schwefliche

Saͤure in den großen Cylinder e leiten und sich

nicht des Verdichtungs-Apparates bedient, welchen wir im Anfange dieser

Abhandlung beschrieben haben.

Um 100 Theile Kupfer zu oxydiren und aufzuloͤsen, braucht man bekanntlich

ungefaͤhr 311 Theile Schwefelsaͤure von 66°, wogegen nur 91

Theile dieser Saͤure erforderlich sind, um 100 Theile feines Silber zu

oxydiren und aufzuloͤsen; die Erfahrung hat jedoch gezeigt, daß man eine groͤßere

Menge Schwefelsaͤure anwenden muß, wenn man klare Aufloͤsungen

erhalten will und solche die nicht zu schnell krystallisiren. Da aber die

Platinna-Geraͤthe, uͤber welche man zu verfuͤgen hat,

gewoͤhnlich eine geringe Capacitaͤt haben, und dessen ungeachtet zum

Feinmachen der groͤßtmoͤglichen Menge von Substanzen gebraucht werden

muͤssen, so sieht man sich genoͤthigt, nur die genau erforderliche

Saͤuremenge anzuwenden und den Mangel einer groͤßeren

Quantitaͤt durch eine besonders sorgfaͤltige Manipulation beim

Abgießen der Fluͤssigkeiten zu ersezen, fuͤr deren ganz langsame

Abkuͤhlung man Sorge tragen muß. Alle diese Erfordernisse haben auf das von

den Feinmachern angenommene Verhaͤltniß gefuͤhrt, welches darin

besteht, drei Theile concentrirte Schwefelsaͤure auf Einen der Legirung

anzuwenden, welche die von uns angegebene Zusammensezung hat, und sodann die

Saͤuremenge nach den Abweichungen im Goldgehalte und besonders nach dem

groͤßeren oder geringeren Kupfergehalte der feinzumachenden Legirung zu

vermehren oder zu vermindern.

Ueber das Kupfer, welches der Feinmacher anwendet, um das

schwefelsaure Silber zu zersezen und daraus das Silber in metallischem Zustande

niederzuschlagen.

Die Feinmacher kaufen zu diesem Zweke die Barren von geringem Korn, die Kupferbarren,

welche einige Tausendtheile Silber enthalten, die Abschnizel von dem mit Silber

platirten Kupfer, und das versilberte Rothkupfer, welches man im Handel oft zu

niedrigem Preise haben kann; sie gießen die Barren in duͤnne Platten und

bedienen sich dieser Platten an Statt des reinen Kupfers, um das schwefelsaure

Silber zu zersezen; sie ersparen so die Feinmachungskosten des in diesen Substanzen

enthaltenen Silbers und haben dann oft sogar alles Kupfer oder alles dieses Silber

durch ein solches Verfahren umsonst. Die einzige Vorsichtsmaßregel, welche sie

befolgen muͤssen, ist, keine Legirungen anzuwenden, welche Blei oder Zinn

enthaltenWir haben in unserer ersten Abhandlung (polytechnisches Journal Band XXVIII. S. 8.) gesagt, daß man

jedes Mal Eisen und Zink anwenden kann, wenn man nicht den Zwek hat, reines

Silber zu fabriciren. In der That zersezen diese Metalle das schwefelsaure

Silber und Kupfer gut; man muß sogar, wenn man sich ihrer bedient und die

Operation zur gehoͤrigen Zeit unterbricht, Silber von sehr hohem Korn

erhalten. Diese Anwendung des Eisens und des Zinkes wird jedes Mal in

denjenigen Umstaͤnden vortheilhaft seyn, wo das schwefelsaure Kupfer

keinen Werth hat und man sich genoͤthigt sieht es auf metallisches

Kupfer zu verarbeiten. Der geringe Preis des Eisens und des Kupfers

wuͤrde uͤbrigens sehr oft erlauben die Fluͤssigkeiten,

welche diese Metalle aufgeloͤst enthalten, als werthlos

wegzuwerfen.A. d. O..

Es scheint, daß man im Großen 28 Kupfer anwenden muß, um 100 Silber niederzuschlagen,

und daß die Fluͤssigkeiten, welche man durch diese Operation erhaͤlt,

gewoͤhnlich 100 bis 104 krystallisirtes schwefelsaures Kupfer geben.

Ueber die Wahl des Wassers, welches man in einer

Feinmachungs-Anstalt anwenden muß.

Das Wasser, welches der Feinmacher bei seinen Arbeiten anwendet, muß so rein als

moͤglich seyn, und besonders keine salzsauren Alkalien enthalten; denn sonst

wuͤrde ein Theil des Silbers in unaufloͤsliches Chlorsilber

umgeaͤndert werden, welches das Auswaschen des Goldes sehr schwierig machen

und großen Verlust verursachen koͤnnteWir haben in einem aͤhnlichen Falle mit Erfolg ein mit Ammoniak

verseztes Wasser angewandt, um eine sehr große Menge mit Chlorsilber

vermengtes Gold die lezten Male auszuwaschen.A. d. O.. Der Feinmacher muß also Regenwasser anwenden, oder wenigstens das reinste

Wasser, welches er sich an dem Orte seines Etablissements verschaffen kann; in dem

Falle, wo ihm nur Brunnen-Wasser, welches salzsaure Salze enthaͤlt, zu

Diensten steht, wird er sogar untersuchen muͤssen, ob es seinem Interesse

nicht angemessener ist, dieses Wasser mittelst schwefelsauren Silbers zu reinigen,

bevor er sich desselben zum Aufloͤsen des schwefelsauren Kupfers und Silbers,

und zum Auswaschen des pulverfoͤrmigen Goldes bedient, welches man bei der

Scheidung erhaͤlt.

Ueber das Kalkhydrat, welches man anwendet, um die schwefliche

Saͤure zu absorbiren.

Um das Kalkhydrat zu bereiten, muß man gebrannten Kalk sorgfaͤltig

loͤschen und durch ein feines Sieb sieben.

Man muß den fetten Kalk anwenden, welcher beim Loͤschen sein Volumen sehr

vermehrt, und man muß dafuͤr sorgen, daß er nach dem Loͤschen alles

Wasser enthaͤlt, was er zuruͤkhalten kann, und dabei doch leicht durch

das Sieb geht. Man erreicht diesen Zwek leicht, wenn man den Kalk folgender Maßen

loͤscht: man bringt ihn in einen weit geflochtenen Korb, welchen man in

Wasser taucht und darin so lange laͤßt, bis man sieht, daß sich Luftblasen

aus den Kalkstuͤken entwikeln; man nimmt den Korb dann aus dem Wasser,

vereinigt den Kalk zu einem Haufen auf einem mit Rinnen versehenen Boden, besprizt

ihn waͤhrend seines Loͤschens mit ein wenig Wasser, bedekt ihn sodann

mit Tuͤchern, und laͤßt ihn einige Stunden in diesem Zustande; er ist

sodann in ein sehr feines zum Durchsieben geeignetes Pulver verwandelt, welches

vortheilhaft zum Absorbiren der sauren Gasarten und Daͤmpfe verwandt werden

kann. Man muß das Kalkhydrat nur in dem Maße bereiten, als man desselben bedarf; im

Gegentheil muͤßte man es sorgfaͤltig in gute Tonnen verschließen.

Ueber das Brennmaterial, welches der Feinmacher

anwendet.

Zum Erhizen der Platinna-Kessel eignet sich kein Brennmaterial besser als

Kohks oder gereinigte Steinkohlen. Man muß nur solche Kohks waͤhlen, welche

aus Steinkohlen bereitet wurden, die keine schwefliche Saͤure geben, und

moͤglichst wenig Asche oder erdigen Ruͤkstand nach der Verbrennung

hinterlassen. Die Kohks koͤnnen auch vortheilhafter als Holzkohlen bei den

Schmelzoͤfen angewandt werden. Die Abdampfkessel muͤssen mit

demjenigen Brennmateriale erhizt werden, welches, alles zusammengerechnet, im Lande

am wohlfeilsten zu stehen kommt. Wir wollen diesen Artikel mit der Bemerkung

schließen, daß die Kohks, welche man aus den Gasbeleuchtungs-Anstalten

erhaͤlt, als das vorzuͤglichste Product der Steinkohle, sich

vollkommen zu den Arbeiten des Feinmachers eignen wuͤrden, wenn die Erfahrung

nicht gezeigt haͤtte, daß diese Kohks schwieriger brennen, als die nach dem

alten Verfahren bereiteten; um sie vortheilhaft anzuwenden, muß man nach Belieben

einen sehr raschen Luftstrom im Roste des Ofens herstellen koͤnnen. Wir haben

weiter oben gesagt, wie man diesen Zwek leicht erreichen kann.

Ueber die Platinna-Kessel und ihre

Erhaltung.

Der in Fig. 4

und 5

vorgestellte Platinna-Kessel ist einer von denjenigen, wie sie Hr. Bréant den Feinmachern

geliefert hat; ihre Form und Groͤße hat man sehr zwekmaͤßig gefunden.

Dieser Kessel faßt 42 Liter; er wiegt 8 1/2 Kilogramm und kostet ungefaͤhr

8500 Franken; er ist, wie man in der Zeichnung sieht, mit einem eisernen Beschlage

versehen, um ihn leicht transportiren zu koͤnnen und gegen die Stoͤße

zu sichern, welchen diese Kessel bestaͤndig ausgesezt sind. Bekanntlich wird

die Platinna zu Paris besser als irgendwo zubereitet, und man muß also die

erforderlichen Platinna-Kessel von dort her beziehenWir haben in unserer fruͤheren Abhandlung (polyt. Journ. Bd. XXVIII. S. 2.) gesagt, daß die

Platinna-Kessel, deren sich die Feinmacher und die

Schwefelsaͤure-Fabrikanten bedienen, aus Platinna verfertigt

werden, welche nach dem von Hrn. Bréant erfundenen Verfahren zubereitet wurde, und daß

sie zu Paris von Hrn. Bréant und von den HHrn. Cuoq und Couturier fabricirt werden; hierin hat

sich seitdem nichts veraͤndert; Hr. Bréant hat seine

Werkstaͤtte noch rue Montmartre, N. 64,

und die Niederlage der HHrn. Cuoq und Couturier ist immer rue de Lulli,

N. 1.Wir verweisen in Betreff der Geschichte der Anwendung der

Platinna-Gefaͤße in den technischen Kuͤnsten, auf die

von uns herausgegebene Broschuͤre, und bemerken hier nur noch, daß

die Belohnungen, welche Hr. Bréant und die HHrn. Cuoq und Couturier seit der lezten Ausstellung

unserer Industrie-Produkte erhalten haben, beweisen, daß diese

geschikten Fabrikanten sich immer mehr des Vertrauens, welches man in sie

sezt, wuͤrdig machen. A. d. O..

Da das Feingold in dem Augenblike, wo es aus der Legirung durch die Schwefelsaͤure

abgeschieden worden ist, ein sehr feines Pulver bildet, und alsdann in

Beruͤhrung mit Platinna dem Einflusse der kochenden Schwefelsaͤure

ausgesezt ist, welche beide Metalle reinigt und ihre Temperatur betraͤchtlich

erhoͤht, so schweißt es leicht an die Platinna und macht den Boden des

Kessels immer diker; die Erhaltung dieser Geraͤthschaft, und der Vortheil,

welchen man durch Ersparung an Brennmaterial und dadurch erlangt, daß man keinen

Werth unbenuzt liegen laͤßt, noͤthigen den Feinmacher, dieses Gold oft

abzuloͤsen, was er dadurch erreicht, daß er zu wiederholten Malen schwaches

Koͤnigswasser in den Kessel bringt, welches das Gold aufloͤsen kann,

ohne die Platinna anzugreifen. Da diese Operation sehr delicat ist, so muß sich der

Feinmacher wohl mit allen ihren Umstaͤnden vertraut machen, ehe er sie im

Großen ausuͤbt. Vielleicht waͤre es zwekmaͤßiger, hier

Queksilber oder schwefelwasserstoffsaure Alkalien an Statt des Koͤnigswassers

anzuwenden; wir haben aber zu wenig Versuche uͤber diesen Gegenstand

angestellt, als daß wir einen anderen Rath geben koͤnnten, als die Anwendung

dieser beiden Aufloͤsungsmittel im Kleinen zu versuchen.

Die Kunst des Feinmachens verdankt bekanntlich der Anwendung der

Platinna-Geraͤthe die großen Fortschritte, welche sie in Frankreich

gemacht hat. Ungluͤklicherweise beschraͤnken die Seltenheit und der

hohe Preis der Platinna noch viel zu sehr ihren Gebrauch. Wir haben in dieser

Beziehung erfahren, daß man in Deutschland, wo dieser nachtheilige Umstand sich

besonders fuͤhlbar machte, die Platinna durch eine Legirung aus Einem Theile

Gold und drei Theilen Silber ersezt hat. Wir wissen nicht, ob die aus dieser

Legirung verfertigten Gefaͤße der Einwirkung der concentrirten und kochenden

Schwefelsaͤure gut widerstanden haben; wir haben einige Gruͤnde, daran

zu zweifeln, und glauben, daß es besser waͤre, diese Kessel aus einer

Legirung mit einem groͤßeren Antheile Gold zu verfertigen, besonders wenn das

pulverfoͤrmige Gold sich nicht leichter an diese Legirungen aus Gold und

Silber anhaͤngt, als an die Platinna-Geraͤthe. Man sieht

uͤbrigens, daß die Untersuchung dieses Gegenstandes sehr wichtig ist, und man

kann daher die Feinmacher nicht genug auffordern, sich damit zu

beschaͤftigen. Wir schließen unsere Bemerkungen uͤber die

Platinna-Kessel damit, daß wir es wohl empfehlen, diese Gefaͤße nicht

in Beruͤhrung mit Blei oder Zinn zu bringen, besonders wenn sie kochende

Schwefelsaͤure enthalten, denn diese Metalle legiren sich leicht mit der

Platinna, wenn sie auf diese hohe Temperatur gebracht ist, und koͤnnen so die

Zerstoͤrung des Kessels verursachen, wie wir selbst vor wenigen Jahren die

Erfahrung machten.

Ueber das schwefelsaure Kupfer, welches in den

Werkstaͤtten der Feinmacher fabricirt wird.

Da die Feinmacher bisher Kupfer anwandten, um das schwefelsaure Silber, welches sie

bei ihren Operationen erhalten, zu zersezen, so erhielten sie so

betraͤchtliche Quantitaͤten schwefelsaures Kupfer, welches sie in den

Handel brachten, daß dieses Salz dadurch viel von seinem Werthe verlor und an

manchem Orte jezt um den Werth des darin enthaltenen Kupfers verkauft wird. Ich habe

oft schwefelsaures Kupfer aus den Feinmachungs-Anstalten zur Untersuchung

erhalten, und darin Eisen, bisweilen Zinn, haͤufiger schwefelsauren Kalk und

fast immer einen sehr großen Saͤureuͤberschuß gefunden. Diese fremden

Substanzen sind fast bei allen Proceduren schaͤdlich, wo schwefelsaures

Kupfer angewandt wird; es ist also fuͤr die Feinmacher wichtig, dieses Salz

erst dann in den Handel zu bringen, wenn sie es auf den erforderlichen Grad von

Reinheit gebracht haben. Man wird diesen Zwek leicht erreichen, wenn man die

Krystalle des unreinen schwefelsauren Kupfers in Wasser aufloͤst, und die

Aufloͤsung in der Waͤrme entweder mit Kupferschlag, oder mit dem

natuͤrlichen kohlensauren Kupfer behandelt, welches man zu Chezy bei Lyon

findet; oder noch besser, wenn man sie nach dem Verfahren des Hrn. Gay-Lussac reinigt, wovon ich in meiner ersten im Jahre 1827 geschriebenen

Abhandlung (polyt. Journ. Bd. XXVIII. S. 3.)

gesprochen habe, und welches in den Annales de Chimie

Bd. XLIX. S. 25. beschrieben istHr. Gay-Lussac sagt daselbst: „Wenn man

vermittelst Salpetersaͤure, oder noch besser oxydirter

Salzsaͤure, das Eisen stark oxydirt, so wird man es

gaͤnzlich aus dem schwefelsauren Kupfer ausscheiden, wenn man

eine hinreichende Menge Kalilauge hinzuthut, die Fluͤssigkeit

dann erhizt und gut umruͤhrt.“

A. d. R.. Ehe ich dieses Kapitel schließe, will ich noch bemerken, daß man

uͤber die Fabrikation des schwefelsauren Kupfers eine gute Abhandlung, welche

uͤber diesen Gegenstand von Hrn. Descroizilles geschrieben worden ist, in der

Collection des Mémoires de l'Academie de

Rouen, Jahrgang 1807, S. 63. vortheilhaft zu Rathe ziehen kann.

Ueber die Abfaͤlle oder Ruͤkstaͤnde in

den Feinmachungs-Anstalten.

Diese Ruͤkstaͤnde, welche man im Handel mit Gold- und

Silber-Artikeln unter dem Namen Asche (cendres) kennt, bestehen hauptsaͤchlich aus der

Erde der Tiegel, welche nach dem Gebrauche gestoßen werden, um daraus

moͤglichst viele Koͤrner durch Sieben und Schlaͤmmen zu

erhalten; man sezt ihnen auch den Auskehricht der Werkstaͤtte, die Asche der

Schmelzoͤfen, den Ruß dieser Oefen, und mit einem Worte alle anderen

Ruͤkstaͤnde und Abfaͤlle von der Arbeit zu, weil sie immer einige Theilchen Gold

und Silber enthalten. Nachdem die Asche

sorgfaͤltig gesiebt und geschlaͤmmt worden ist, wird sie, so wie die

Sachen jezt stehen, oͤfters mittelst Queksilber behandelt, um daraus die

Koͤrner auszuziehen, welche nicht weggeschlaͤmmt wurden, und diese

Asche wird jedes Mal im Wind- oder Reverberirofen mit einem geeigneten

Flußmittel geschmolzen, um daraus denjenigen Theil der edlen Metalle abzuscheiden,

welcher darin in oxydirtem oder sogar verglastem Zustande vorhanden ist, und daher

bei den erwaͤhnten verschiedenen vorhergehenden Behandlungen, welchen man die

Asche vor dem Schmelzen unterzieht, entgeht. Ich glaube, daß man diese

Behandlungsart wesentlich verbessern kann: in der That, da man es nicht umgehen

kann, diese Asche zu schmelzen, um die darin enthaltenen oxydirten und verglasten

Gold- und Silbertheilchen abzuscheiden, warum schmilzt man sie nicht

unmittelbar nach dem Schlaͤmmen, ohne sie mit Queksilber zu behandeln? Man

wuͤrde so durch eine einzige Operation alle edlen Metalle erhalten, welche

man mittelst zwei oder drei Amalgamationen und des Schmelzens auszieht;

wahrscheinlich wuͤrde die Ausscheidung der edlen Metalle aus der Asche, nach

diesem Verfahren mit großem Vortheil verbunden seyn. Wenn man diesen Weg bis jezt

nicht eingeschlagen hat, so muß man es ohne Zweifel dem großen Gewinne zuschreiben,

welchen die Behandlung der sogenannten Aschen lange Zeit abgeworfen hat, der

Schwierigkeit, sie genau auf ihren Werth zu pruͤfen, dem hohen Preise der

Substanzen, welche man als Flußmittel anwenden koͤnnte, dem Verluste, welchen

nothwendig die Ausfuͤhrung neuer Operationen mit Substanzen, welche oft einen

bedeutenden Werth an Gold und Silber haben, nach sich zieht, dem Mangel an

Vertrauen, und endlich dem Mangel an der Industrie, welche sich entwikeln mußte, um

diese neuen Processe zu organisiren. Mehrere dieser Schwierigkeiten sind nicht mehr

vorhanden, und Alles laͤßt hoffen, daß die Ruͤkstaͤnde der

Werkstaͤtten der Feinmacher, so wie die Aschen der Muͤnzwardeins, der

Goldschmiede, der Juwelirer, der Vergolder u.s.w. nach schnelleren und mehr

oͤkonomischen Verfahrungsweisen, als es die gegenwaͤrtigen sind,

werden behandelt werden. Ich habe mich mit diesem Gegenstande vor einigen Jahren

beschaͤftigt: ich habe versucht Soda, Glaubersalz, Eisenoxyd als Flußmittel

anzuwenden, und die Versuche haben im Kleinen gute Resultate gegeben, und sind im

Großen nur aus Ursachen, welche dem chemischen Theile der Operation fremd waren,

gescheitert. Doch will ich auf diesen Ansichten auch nicht beharren; ich weiß, daß

sehr faͤhige Leute diese Arbeit wieder aufnehmen, und auf dem Punkte sind,

die fraglichen Verfahrungsarten im Großen anzuwenden. Ich nehme hier nur zu Gunsten

der franzoͤsischen Industrie von einer merkwuͤrdigen Verbesserung

Datum, welche, indem sie einen wichtigen Theil der Kunst des Feinmachers vervollkommnet,

ohne Zweifel dazu beitragen wird, die Arbeiten, wobei man Gold und Silber anwendet,

gewinnreicher zu machen, oder auch den Werth der Produkte, welche man durch diese

Arbeiten erhaͤlt, zu verringern.

Wir sind nun an das Ende der Arbeit gekommen, welche von uns verlangt wurde; wir

haͤtten sehr gewuͤnscht, sie vollstaͤndiger machen zu

koͤnnen; da wir aber keine Gelegenheit gehabt haben, eine

Feinmachungs-Anstalt zu dirigiren, so sind wir genoͤthigt, uns hierin

auf die allgemeinen Anweisungen, welche wir gegeben haben, zu beschraͤnken;

zum Schluß dieser Abhandlung bemerken wir noch, daß die neuen Verfahrungsarten,

wovon es sich handelt, schon eine betraͤchtliche Menge verloren gewesenen

Goldes in Umlauf gebracht haben; daß sie dem Handel mit Gold- und

Silber-Artikeln sehr große Vortheile gebracht haben, und daß sie ein sehr

merkwuͤrdiges Beispiel von dem großen Einflusse geben, welchen die chemischen

Kenntnisse auf die Schoͤpfung neuer Industriezweige und die Vervollkommnung

der darin schon bestehenden Verfahrungsarten haben koͤnnen.

Tafeln