| Titel: | Ueber Beleuchtung von Gallerien zur Aufstellung der Kunstwerke. Von Hrn. J. Wallace zu Leabridge, Birmingham-Heath. |

| Fundstelle: | Band 31, Jahrgang 1829, Nr. LXXIX., S. 291 |

| Download: | XML |

LXXIX.

Ueber Beleuchtung von Gallerien zur Aufstellung

der Kunstwerke. Von Hrn. J.

Wallace zu Leabridge,

Birmingham-Heath.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions.

Jaͤner. 1829. S. 25.

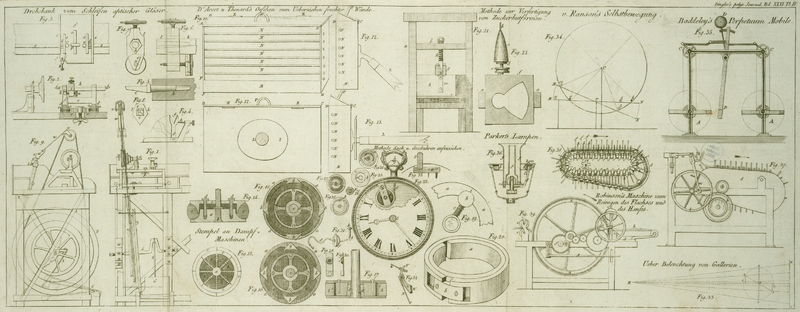

(Mit Abbildung auf Tab.

IV.)

J. Wallace, uͤber Beleuchtung von Gallerien zur Aufstellung

der Kunstwerke.

In Gallerien, in welchen Kunstwerke aufgestellt werden sollen, bedarf man eines

solchen Lichtes, daß man nur die wahren Toͤne des Gemaͤhldes

wahrnehmen kann, und keine Toͤne fremdartiger Werke dazwischen kommen, und

die demselben eigenen Farben und Wirkungen zerstoͤren.

Dieses Licht muß nicht bloß rein und farbenlos, es muß auch in hinlaͤnglicher

Menge vorhanden seyn, damit man die Kunstwerke in der von dem Kuͤnstler zur

Beschauung beabsichtigten Entfernung deutlich wahrnehmen kann. Dieses Licht muß

ferner so eingerichtet seyn, daß, wenn es moͤglich ist, es auf jedem Punkte

der Gallerie dasselbe, und so viel moͤglich, zu allen Zeiten, wo man die

Werke betrachtet, gleich stark ist.

Das Licht mag uͤbrigens von was immer fuͤr einer Art, oder so stark

oder schwach zu irgend einer Zeit seyn, als es will, so muß man sich immer gegen

zwei Ursachen der Verminderung desselben wohl verwahren. Die erste dieser Ursachen ist

der Einfalls-Winkel, der von der Lage entsteht, in welcher das Glas, in Bezug

auf die Quelle des Lichtes, gestellt ist; die zweite ist die Stelle des Lichtes, in

Hinsicht auf das Auge des Beobachters. Erstere haͤngt unmittelbar von der

Beschaffenheit der Brechung des Lichtes ab, und kann nur durch Versuche, die hierauf

Bezug haben, erlaͤutert werden. Leztere ist allen hinlaͤnglich

bekannt, die jemals Kunstwerke mit Aufmerksamkeit betrachteten, und dieselben ein

Mal zuerst mit freiem Auge und dann durch eine Roͤhre beschauten; durch

leztere kommt alles Licht, welches in das Auge gelangt, unmittelbar von dem

Gemaͤhlde, und liefert daher ein vollkommenes und von allem Fremdartigen

reines Bild in das Auge.

Da es nun klar ist, daß die Kunstwerke in einem Lichte dargestellt werden

muͤssen, das auf sie faͤllt, ohne vorher in das Auge des Beobachters

gelangt zu seyn, so laͤßt sich wohl schließen, daß es in dieser Hinsicht

nichts anderes bedarf, als das Licht so zu stellen, daß man nicht merkt, wo es

herkommt.

In Hinsicht auf den besten Winkel des Lichtes sind wieder zwei Umstaͤnde in

Betrachtung zu ziehen. Der eine ist, daß es so eintreten, und also das Glas so

verlassen kann, daß seine Richtung so viel moͤglich senkrecht auf die

Oberflaͤche desselben ist. Der andere ist, daß es, waͤhrend seines

Durchganges durch das Glas einen solchen Winkel mit einer senkrecht auf das

Gemaͤhlde gezogenen Linie bildet, daß der Ruͤkprellungs-Winkel

unter dem Auge des Beobachters gebildet wird. Zu diesem Ende muß nothwendig die auf

das Gemaͤhlde gezogene Senkrechte mit der Achse des Auges des Beobachters

beinahe zusammenfallen, und dieß ist zugleich die beste Lage, in welcher man das

Gemaͤhlde beobachten kann. Es ist ferner offenbar, daß der

Einfalls-Winkel bedeutend groß seyn muß, d.h. in anderen Worten, daß das

Licht oben am Dache so nahe als moͤglich an der Wand seyn muß, an welcher das

Gemaͤhlde haͤngt; denn sonst muß der Punkt, von welchem aus man das

Gemaͤhlde betrachtet, sehr entfernt seyn; d.h., wenn das Auge des

Beobachters, wie es seyn muß, sich uͤber jener Ebene befindet, innerhalb

welcher der Zuruͤkprellungs-Winkel eingeschlossen ist.

Es ist indessen bekannt, daß die Senkrechte auf das Gemaͤhlde mit der Achse

des Auges des Beobachters nur in Einem Sehepunkte zusammen treffen kann, indem,

naͤher als dieser Punkt an dem Gemaͤhlde, die Senkrechte uͤber

dem Auge weglaͤuft, und folglich, weiter davon entfernt, unter demselben

wegziehen wird. Da die Neigung des Gemaͤhldes fuͤr jeden Fall nach dem

eigenen Horizonte desselben sich richten muß, muß die gehoͤrige Entfernung

des Gesichtspunktes von dem Gemaͤhlde, oder vielmehr der Punkt der

Entfernung, sich gleichfalls mit derselben aͤndern, und der

Zuruͤkprellungs-Winkel wird gleichfalls mit der Veraͤnderung

der Lage der Oberflaͤche sich aͤndern.

Hier also ist es offenbar, daß, wenn das Licht so nahe als moͤglich

uͤber dem Gemaͤhlde angebracht ist, und sich in der erwaͤhnten

Lage befindet, jedoch so, daß kein Schatten auf demselben durch den Rahmen erzeugt

wird, der Einfalls-Winkel so stumpf werden wird, daß alle

zuruͤkgeworfenen Lichtstrahlen auf den Boden der Gallerie naͤher an

der Wand, an welcher die Gemaͤhlde haͤngen, als der Gesichtspunkt

irgend eines Kunstwerkes an derselben, zuruͤkgeworfen werden. Wenn es jedoch

so eingerichtet und gestellt ist, daß es quer durch eine große Gallerie laufen muß,

ehe es seine Wirkung hervorbringen kann, wird, außer dem Verluste, den es auf seinem

Durchgange durch eine so große Streke erleidet, der Einfalls-Winkel offenbar

so spizig seyn muͤssen, daß das Auge von einem Lichte, das von allen

Gemaͤhlden zuruͤkgeworfen wird, getroffen werden muß, wenn diese

Gemaͤhlde in ihrer gehoͤrigen ihnen eigenen Entfernung beobachtet

werden sollen.

Die nun zunaͤchst zu loͤsende Aufgabe von der hoͤchsten

Wichtigkeit ist die Bestimmung des Glases oder uͤberhaupt des Mittels

(Mediums), durch welches das Licht einfallen soll. Um diese Aufgabe zu

loͤsen, kann nichts sicherer zum Ziele fuͤhren, als

Zuruͤkfuͤhrung auf die Beweise, die uns die Natur selbst gibt. Keinem

nur etwas aufmerksamen Beobachter kann es entgangen seyn, daß die oͤrtlichen

Farben der Gegenstaͤnde dann am deutlichsten dargestellt, und ihre Umrisse

dann auf das Genaueste umschrieben sind, wann die Atmosphaͤre am wenigsten

mit waͤsserigen Daͤmpfen beladen ist, d.h., wann der Himmel, die Luft

den hoͤchsten Grad von Durchscheinenheit besizt. Man kann also ein Mittel,

ein Medium (Glas) finden, das so durchsichtig ist, daß das Licht, welches dasselbe

durchzieht, einer von allen waͤsserigen Daͤmpfen befreiten Luft so

nahe als moͤglich kommt. Dieses Mittel kann dann mit verschiedenen Substanzen

angeschliffen werden. Man faͤngt hier mit dem feinsten Schmergel an, so daß,

wenn man sich eines solchen Glases zur Beleuchtung eines Gemaͤhldes bedient,

oder dieses mittelst des Auges pruͤft, es die Wirkung desselben auf lezteres

von einem warmen, hellen und durchsichtigen Abend in jenen eines kalten neblichten

Morgens verwandelt, und dasselbe durchsichtige Mittel kann so gaͤnzlich

umgestaltet werden, wenn man fortfaͤhrt, sich eines groͤberen

Schmergel-Pulvers zu bedienen, daß die Waͤrme in dem Gemaͤhlde,

die man anfangs an demselben bewunderte, so ganz und gar aufgehoben wird, daß man

nur mehr einen Nebel vor sich sieht, in welchem man auch nicht das Mindeste mehr von

der urspruͤnglichen Absicht des Kuͤnstlers zu entdeken vermag.

Wenn die Atmosphaͤre also mit einer ungewoͤhnlichen Menge von Daͤmpfen

uͤberladen ist, so weiß man aus Erfahrung, daß das Licht, welches auf

dieselbe auf ihrer aͤußeren Oberflaͤche auffaͤllt, ein sehr

bedeutendes Maximum im Vergleiche zu jener Menge desselben ist, welche die Masse der

mit Daͤmpfen beladenen Atmosphaͤre durchdringt; mit anderen Worten,

daß das Licht, welches dieselbe wirklich durchdringt, nur ein sehr kleiner

Bruchtheil des Ganzen ist. Wer immer die Lichtstrahlen beobachtet hat, die

ploͤzlich durch einen dichten Nebel irgendwo in demselben durchbrechen, wird

dieß so gefunden haben. In Faͤllen dieser Art hat man Gelegenheit die Menge

oder den Werth des Lichtes, das durch die durchscheinende Atmosphaͤre

durchgelassen wird, mit jenem Theile desselben zu vergleichen, den man durch einen

zerstreuenden Koͤrper erhalten kann. Wirkungen dieser Art erklaͤren

nun dasjenige hinlaͤnglich, was da geschieht, wenn man die Politur eines

Glases von der Oberflaͤche desselben wegnimmt, und die Menge des

durchgelassenen Lichtes wird in dem Verhaͤltnisse abnehmen, in welchem diese

Oberflaͤchen sich mehr und mehr von dem Zustande einer vollkommen glatten und

ebenen Oberflaͤche entfernen.

Waͤhrend der Zeit, als die Gegenwart der Sonne durch die oben

erwaͤhnten Ursachen verdunkelt ist, muß man bemerkt haben, daß die

Gegenstaͤnde nur einen unbedeutenden Grad von Licht und Schatten besizen, daß

aber die naͤher gelegenen Gegenstaͤnde in ihren Massen einen

bedeutenden Grad von Intensitaͤt zeigen. Ihr Licht und Schatten ist geringer,

und ihre Intensitaͤt in den Massen der naͤheren Gegenstaͤnde

ist großer in dem Verhaͤltnisse, in welchem ihre oͤrtlichen Farben

neutralisirt oder undeutlich werden. Wenn diese Thatsache nun auf die Anwendung

verschiedener Mittel (Glaͤser) bezogen wird, so wird man finden, daß, obschon

man durch das Schleifen des Glases bis auf einen solchen Grad, daß dadurch eine

Zerstreuung der einfallenden Lichtstrahlen an jenen Punkten, aus welchen sie

ausgehen, entsteht, Einen Punkt gewinnt, die Farben der Gemaͤhlde darunter

leiden muͤssen, und Licht und Schatten auf denselben durch ein solches

Verfahren beinahe zerstoͤrt wird. Diese Folgen werden gleichfalls allzeit in

demselben Verhaͤltnisse entstehen, in welchem der urspruͤngliche Zwek,

oder die Vertheilung des Lichtes, erreicht wurde, d.h., in dem Verhaͤltnisse,

in welchem der Zutritt des groͤßten Theiles des Lichtes eine

unmoͤgliche Sache wurde.

Der lezte wichtige Punkt ist die Entfernung, welche das Licht nach seinem Austritte

aus dem Mittel (dem Glase) zu durchwandern hat, ehe es zu jenen Gegenstaͤnden

gelangen kann, die sichtbar werden sollen. Auch hier wird man, nicht bloß aus

Erfahrung, sondern auch aus Analogie, finden, wenn man auf die Wirkungen achtet, die

in der Atmosphaͤre Statt haben, daß Entfernung einen wesentlichen Einfluß auf die Menge des aus

einer gewissen Quelle erhaltenen Lichtes aͤußert. In unserem eigenen Klima

haben wir waͤhrend des Sommers eine groͤßere Menge Lichtes, als

diejenigen Laͤnder, die dem Aequator naͤher liegen, wenn

naͤmlich die Sonne sich in einer solchen Lage befindet, daß sie, in beiden

Faͤllen, mit einer auf die Oberflaͤche der Erde gezogenen Senkrechten,

denselben Winkel bildet, indem, obschon die Sonne wirklich weiter entfernt ist, der

Raum, durch welchen ihre Ausfluͤsse zu laufen haben, in den gegen den Pol hin

gelegenen Laͤndern in einem bedeutenden Grade kuͤrzer ist, als in

jenen Laͤndern, die sich in der Naͤhe des Aequators befinden. Man mag

also was immer fuͤr einen Koͤrper als Mittel waͤhlen, durch

welchen das Licht durch soll, so wird man finden, daß man am meisten Licht erspart

oder gewinnt, wenn man dasselbe, nach seinem Austritte aus dem Mittel, den

moͤglichst kuͤrzesten Weg durchlaufen laͤßtDie Frage uͤber die eigentliche Natur des Lichtes, oder uͤber

die wahre Art der Wirkung desselben wollen wir hier, wenigstens fuͤr

dieß Mal, unberuͤhrt lassen, und nur bei der Anwendung desselben in

jenem Zustande verweilen, in welchem wir uns in der unvermeidlichen

Nothwendigkeit befinden, dasselbe aufzunehmen, und zwar auf eine besondere

Weise, zu besonderen Zweken. Die Zeit, die zur weiteren Untersuchung eines

so wichtigen Gegenstandes nothwendig ist, kann nur von solchen Individuen

darauf verwendet werden, die ex professo sich

mehr mit demselben beschaͤftigen muͤssen, oder deren Muße und

Geschiklichkeiten so genau gegen ihre Neigungen und Erwartungen abgewogen

ist, daß nichts Negatives dazwischen zu treten vermag.A. d. O..

Um zu bestimmen, in wie fern obige Analogien, die aus einem Ueberblike der

groͤßten Wirkungen der Natur abgeleitet sind, sich durch Versuche in einem

kleineren Maßstabe nachweisen lassen, und bei der gewoͤhnlichen Beleuchtung

des inneren Raumes der Gebaͤude angewendet werden koͤnnen, wurden drei

gleich große Stuͤke desselben Fenster-Glases genommen, und auf

folgende Weisen versucht: – Das erste Glas blieb ungeschliffen und vollkommen

durchsichtig; das zweite wurde auf einem weichen Sandsteine auf Einer Seite

geschliffen; das dritte wurde mittelst desselben Steines auf beiden Seiten

geschliffen. Diese Glaͤser wurden so befestigt, daß sie sich leicht auf ihrer

Achse drehen ließen, und in derselben Ebene und senkrecht gegen die Richtung der

Lichtstrahlen aufgestellt. Die naͤchste Annaͤherung, die man von der

Wirkung derselben finden konnte, war, daß das zweite Glas nur Ein Viertel der Menge

des Lichtes durchließ, das durch die erste Glastafel durchging, und das dritte nur

die Haͤlfte des zweiten.

Als man hierauf das zweite Glas um seine Achse, a, drehte

(Fig. 34)

und so stellte, daß es nur die Haͤlfte der Oberflaͤche des dritten

Glases darbot, welches in seiner vorigen Lage, senkrecht auf die Lichtstrahlen,

belassen wurde, und dann auch das erste so drehte, daß es nur den vierten Theil der

Oberflaͤche des zweiten darbot, also ein Achtel des dritten, so war das

Resultat dieses, daß die Menge des aus dem Punkte, R,

durch jedes derselben durchgelassenen Lichtes nach der moͤglich genauesten

Bestimmung beinahe dieselbe war.

Bei jedem dieser Versuche wurde das Licht auf einem weißen Schirme, S, S, aufgenommen, der in einer senkrechten Lage auf die

im Mittelpunkte befindlichen Lichtstrahlen sich befand. Die Wirkungen waren,

insofern man sie mit dem freien Auge beurtheilen konnte, beinahe dieselben, das

Licht mochte auf die vierekigen Glastafeln von einer Wachskerze her, oder von der

Sonne durch drei gleich große Loͤcher in dem Laden eines Fensters eines

dunklen Zimmers kommen. Dieselben Resultate ergaben sich auch, wenn, wie eben gesagt

wurde, die Glastafeln auf einer Achse beweglich waren und frei standen, oder wenn

man sie in drei verschiedenen Oeffnungen einer Buͤchse ohne Dekel befestigte.

Der einzige Unterschied in dem lezteren Falle war der, daß, da die Buͤchse

alle Lichtstrahlen auffing, mit Ausnahme derjenigen, die auf das Glas fielen, das

Licht, das durch diese Vorrichtung auf den Schirm fiel, diejenigen Theile, die dem

Glase gegenuͤberstanden, Heller machte, als alle anderen, waͤhrend

außer der Buͤchse gerade das Gegentheil Statt hatte.

Hieraus folgt offenbar, daß unter allen aͤhnlichen Umstaͤnden man vier

Mal so viel auf Einer, und acht Mal so viel auf beiden Seiten geschliffenen Glases,

im Flaͤcheninhalte desselben, noͤthig hat, um diejenige Menge Lichtes

zu erhalten, die eine eben so große Oberflaͤche vollkommen durchsichtigen

Glases durchlaͤßt. Mit anderen Worten: Glas, das nur auf Einer Seite

geschliffen ist, die Lichtstrahlen aber unter einem Winkel von ungefaͤhr

30° auf die Oberflaͤche desselben empfaͤngt, wirkt durchaus

eben so, wie dasselbe Glas, auf beiden Seiten geschliffen, wenn lezteres die

Strahlen unter einem Winkel von ungefaͤhr 90° aufnimmt; vollkommen

durchsichtiges Glas laͤßt aber Licht, das unter einem Winkel von 7

1/2° auffaͤllt, in derselben Staͤrke durch, wie beide vorigen

unter den erwaͤhnten Umstaͤnden.

Ein an seiner concaven Seite angeschliffenes plan-concaves Glas (Meniscus),

womit ich die Wirkung eines kreisfoͤrmigen Lichtes bestimmen wollte, gab ein

Resultat, welches die vorigen Thatsachen in jeder Hinsicht bestaͤtigte.

Nachdem ich ein auf diese Weise zugeschliffenes Glas auf ein geducktes Buch auf die

Kante stellte, zeigte sich der Einfluß der Entfernung, oder des Raumes, den das

Licht zu durchwandern hat, auf das Deutlichste; an der Kante des Glases konnte man

die Woͤrter deutlich lesen; gegen den Mittelpunkt hin wurden die Buchstaben

aber so undeutlich, daß man sie nicht mehr lesen konnte. Obschon die Lichtstrahlen

auf dem Mittelpunkte mehr senkrecht auffielen, war doch bloß der geringe Unterschied

in der groͤßeren Entfernung des Mittelpunktes von diesen Buchstaben hinreichend, um sie

weniger deutlich und ganz unleserlich zu machen.

Als man die Strahlen durch dasselbe Glas auf einen weißen Schirm fallen ließ, erhielt

man die Wirkung eines im Mittelpunkte ausgegossenen Lichtes, das gegen den Umfang

hin schwaͤcher wurde; die Menge des einfallenden Lichtes war desto mehr

ungleich vertheilt, als die Lichtstrahlen weniger senkrecht einfielen. Eben dieß war

auch der Fall, wenn das Licht durch dieses Glas freistehend einfiel, oder wenn das

Glas in einer kreisfoͤrmigen Buͤchse ohne Dekel befestigt war; die

Waͤnde dieser lezteren nahmen eine sehr geringe Menge im Verhaͤltnisse

zu jenen auf, die auf den Mittelpunkt des Schirmes auffielen, der in derselben die

Stelle eines Bodens vertreten sollte.

Ein Licht dieser Art wird, wie aus Obigem erhellt, weder gleichfoͤrmig noch

gehoͤrig geleitet seyn, und, da zugleich drei Viertel des ganzen sich

darbietenden Lichtes dadurch verloren gehen, wird es hoͤchst ungleich

ausfallen, und nur in der Mitte der Gallerie stark seyn, wo man es am wenigsten

braucht.

Tafeln