| Titel: | Verbesserte Lampen, worauf Samuel Parker, Bronzist in Argyle Street, City of Westminster, sich am 1. Febr. 1827 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 31, Jahrgang 1829, Nr. LXXXIV., S. 306 |

| Download: | XML |

LXXXIV.

Verbesserte Lampen, worauf Samuel Parker, Bronzist in

Argyle Street, City of Westminster, sich am 1. Febr. 1827 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts. December 1827. S.

151.

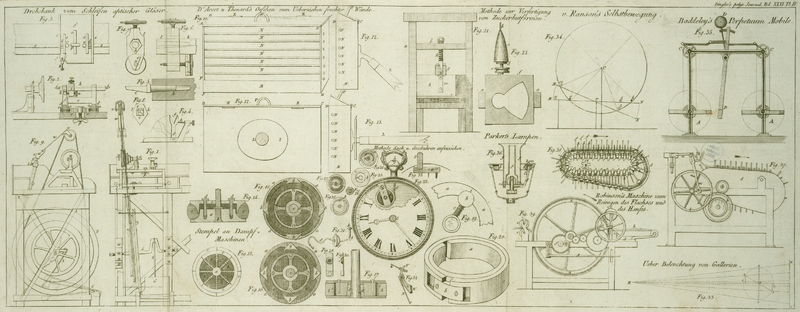

Mit einer Abbildung auf Tab. IV.

Parker, verbesserte Lampen.

Diese Verbesserungen bestehen darin, daß man 1stens die Argand'sche Lampe in ein

Beken, einen Becher oder eine Vase, aus festem Glase stellt; 2tens eine

Glasroͤhre anbringt, die der Patent-Traͤger die Krone (Coronal) nennt, and

mit dieser den gewoͤhnlichen glaͤsernen Rauchfang umgibt; 3tens den

Docht dadurch hebt, daß man die Krone dreht.

Fig. 36 ist

der Durchschnitt der Lampe und der Glaͤser, die dieselbe einschließen. a, a, ist das glaͤserne Gefaͤß, oder das

Beken; b, b, der kreisfoͤrmige Behaͤlter,

welcher das Oehl enthaͤlt, wie gewoͤhnlich; ein Vorsprung an der Kante

desselben ruht auf dem metallenen Rande, der oben rings um das glaͤserne

Beken angebracht ist. c, ist der bei Argand'schen Lampen

gewoͤhnliche Brenner; d, eine Roͤhre, die

das Oehl aus dem Behaͤlter in den Brenner leitet; e,

e, eine kreisfoͤrmige Metallplatte, die den glaͤsernen

Schornstein, f, und die Krone, g,

g, fuͤhrt. Die kreisfoͤrmige Platte ist mit Loͤchern versehen, damit

die Luft zu dem Brenner emporsteigen kann.

Das Halsstuͤk um den Brenner, welches den kreisfoͤrmigen Docht

einschließt, ist innenwendig mit einer spiralfoͤrmigen Furche versehen, um

den Docht durch Drehung in die Hoͤhe zu fuͤhren. Arme von Drath, die

von diesem Halsbande herabsteigen, sind an der kreisfoͤrmigen Platte, e, angebracht, und der untere Rand des

Kronen-Glases steht auf der Platte. Ein Stift, h,

in dem Rande der Krone faͤllt in einen Ausschnitt in der Platte, e, und bindet dadurch die Krone und die Platte zusammen.

Wenn man folglich die Krone mit der Hand dreht, dreht man auch die Platte, und der

Docht wird dadurch, so oft es noͤthig ist, in die Hoͤhe getrieben. i, ist ein Stiel am Grunde des glaͤsernen

Gefaͤßes, wodurch, mittelst eines denselben umgebenden Halsbandes, die Lampe

auf irgend ein elegantes Fußgestell aufgesezt werden kann.

Der Hahn, k, fuͤhrt einen hohlen cylindrischen

Pfropfen mit einer durch die Mitte laufenden Scheidewand. Dieser Pfropfen

fuͤhrt an seinen Seiten kleine Loͤcher sowohl uͤber als unter

der Scheidewand. Wenn es noͤthig ist den Behaͤlter, b, mit Oehl zu fuͤllen, wird der Pfropfen des

Hahnes so gedreht, daß die Oeffnung in dem oberen Theile des Pfropfens einem

correspondirenden Loche in dem Stiefel des Hahnes gegenuͤber kommt, und mit

dem Behaͤlter correspondirt. Das Oehl kann dann nachgeschuͤttet

werden, bis der Behaͤlter voll ist. Wenn der Hahn in entgegengesezter

Richtung gedreht wird, laͤßt die Oeffnung in dem unteren Theile des Pfropfens

das Oehl aus dem Behaͤlter durch die Roͤhre, d, in den Brenner, und die Luft entweicht durch die kleine

Seitenroͤhre, l.

Durch das angebrachte Beken wird das Ausschuͤtten des Oehls verhindert; die,

oben weite, Krone laͤßt die Luft frei herein und bleibt kuͤhl und

rein, so daß man sie mit den Fingern drehen kann; diese beiden Vorrichtungen so wie

den Stift am Grunde der Krone nimmt der Patent-Traͤger als sein

Patent-Recht in AnspruchWir besizen bereits aͤhnliche Lampen in Deutschland. A. d. U..

Tafeln