| Titel: | Maschine zum Hecheln und Reinigen des Hanfes, Flachses und Werges, worauf Salomon Robinson, Flachs-Zurichter zu Leeds, Yorkshire, sich am 16. Jul. 1827 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 31, Jahrgang 1829, Nr. LXXXVIII., S. 312 |

| Download: | XML |

LXXXVIII.

Maschine zum Hecheln und Reinigen des Hanfes,

Flachses und Werges, worauf Salomon Robinson, Flachs-Zurichter zu Leeds, Yorkshire, sich am 16. Jul. 1827 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts. December 1828. S.

137.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Robinson, Maschine zum Hecheln und Reinigen des Hanfes

etc.

Diese Maschine besteht aus zwei Theilen: 1) aus einer Reihe von Hecheln, die

laͤngs des Gestelles hinlaufen, und auf ihrem Laufe die Fasern des zu

hechelnden Materials trennen; 2) aus einer Art von

Kardaͤtschen-Maschine, wo lokeres Werg von einem Speisetuche

aufgenommen und zwischen zwei Walzen zu einem Wikel gebildet wird.

Der Patent-Traͤger sagt, daß seine Erfindung in Anwendung einer

Maschine zum Hecheln des Hanfes und Flachses besteht, wodurch er im Stande ist

Hecheln ohne Ruͤkenbrett anzuwenden, so daß auf diese Weise eine

laͤngere und anhaltendere Reihe von Drathspizen auf die Flachsraufe

waͤhrend des Hechelns wirken kann, als bisher bei keiner andern

Hechel-Maschine moͤglich war; ferner das Werg, das sich in den Hecheln

waͤhrend der Arbeit anhaͤuft, bequemer und sicherer, als bisher, aus

den Zahnen der Hechel weggeschafft werden kann; endlich der Flachs selbst auf eine

neue Art den Zaͤhnen der Hechel dargeboten wird. „Nachdem der

Flachs oder Hanf auf der Breche gebrochen und von der holzigen Rinde gereinigt

wurde, kommt er

auf die Hechel-Maschine, wo seine Fasern geoͤffnet und alle

uͤbrigen holzigen Theile, die Agen oder Rindenschale, weggestrichen

werden.

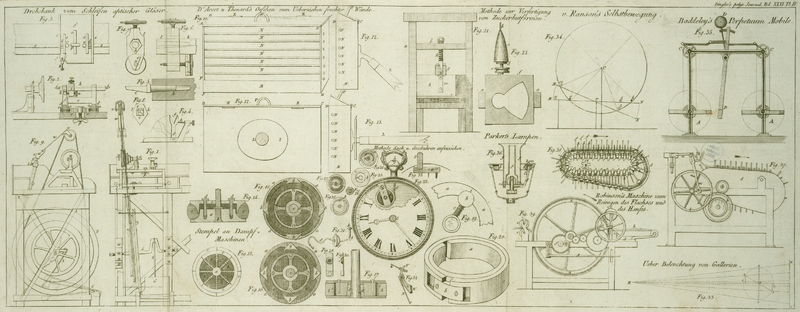

Fig. 37 zeigt

diese Maschine im Seiten-Aufrisse. Sie besteht aus zwei senkrechten

Seiten-Gestellen aus Gußeisen, die mittelst Querleisten zusammengeschraubt

werden, und das Raͤderwerk und den uͤbrigen Mechanismus

fuͤhren, wodurch die Maschine in Thaͤtigkeit gesezt wird. a ist ein Paar Klammern, in welche der Flachs oder Hanf

gehaͤngt wird, der gehechelt werden soll.

Der Bau dieser Hecheln, und die Art, wie sie arbeiten, zeigt sich am deutlichsten in

Fig. 38.

b, b, b, sind die Hecheln, deren jede aus drei

Reihen von Spizen oder Zaͤhnen besteht, die in eine hoͤlzerne Schiene

eingesezt sind, welche von einer Seite der Maschine zur andern laͤuft. Die

Enden dieser Leisten ruhen in den Furchen, c, c, c, der

Seitenplatten, d, d, d, und schieben sich laͤngs

jener Furche, die parallel mit einigen kreisfoͤrmigen Enden laͤuft.

Zwischen den verschiedenen Reihen der Hecheln sind Schienen, e, e, e, angebracht, die als Krazer dienen, und das lose Werg aus den

Hecheln waͤhrend ihres Umlaufes ziehen. Diese Krazer schieben sich auf und

nieder an senkrechten Leitungs-Stangen, f, f, und

diese Staͤbe werden mittelst ihrer Fuͤße umher gefuͤhrt, die

sich in den Furchen, c, c, bewegen, und von den

Hechel-Schienen fortgestoßen werden.

Die Enden der Krazer, e, e, bewegen sich in einer

aͤußeren Furche, g, g, die excentrisch ist, so

daß, wie die Hecheln, b, b, in der excentrischen Furche,

c, fortlaufen, gegen das Ende ihrer Wirkung in den

Hanf oder Flachs die Krazer, e, von den Schienen, f, gehoben werden, und das Werg aus den Zaͤhnen

der Hecheln hinausschieben.

Die Bewegungen dieser Maschine werden durch die Achse, h,

gegeben, die mittelst einer Laufscheibe und eines Laufbandes durch eine

Dampfmaschine oder durch irgend eine andere Triebkraft in Umlauf gesezt werden. Auf

dieser Achse, h, befindet sich innenwendig ein Spornrad,

c, das man in Fig. 38 im Durchschnitte

sieht, welches den unter jeder Hechel hervorragenden Theil oder Zahn ergreift, und

so die Hecheln, b, in der Furche, c, nach und nach vorwaͤrts treibt, und auf diese Weise die

Leitungs-Stangen mit sich fuͤhrt.

Auf diese Weise kommen die Spizen der Hecheln nach und nach unter den bei a aufgehaͤngten Flachs, der dadurch gehechelt

wird, und wie das Werg sich in den Spizen der Hecheln anhaͤuft, steigen die

Krazer in die Hoͤhe, und reinigen die Hecheln von dem Werge.

Man hat es fuͤr zwekmaͤßig gefunden, dem aufgehaͤngten Flachse

einen geringen Grad von schwingender Bewegung zu geben, damit er waͤhrend des

Hechelns zuweilen von den Spizen derselben los wird. Dieß geschieht mittelst eines

eigenen Raͤderwerkes, das mit der Hauptachse verbunden ist.

An dem aͤußeren Ende der Achse, h, befindet sich

ein Triebstok, der in das Zahnrad, k, eingreift. Auf der

Achse dieses Zahnrades, k, ist gleichfalls ein

Triebstok, der in ein anderes Zahnrad, l, eingreift. In

einer kleinen Entfernung von dem Mittelpunkte des Rades, l, befindet sich ein Zapfen, der eine Kurbelstange, m, fuͤhrt, und das entgegengesezte Ende dieser Kurbelstange ist mit

dem Hebel, n, verbunden, woran die Klammer, die den

Flachs enthaͤlt, befestigt ist.

Man wird also einsehen, daß, wie die Hecheln umlaufen, das Rad, l, sich gleichfalls dreht, und mittelst der

Kurbelstange, m, den Hebel, n, mit dem Flachse gelegentlich in die Hoͤhe heben und niederziehen

wird, so daß dadurch eine schwingende Bewegung entsteht, die die Fasern des Flachses

aus den Spizen der Hecheln herauszieht.

Das Hecheln wird zuerst mit weiten oder groben Hecheln angefangen, und hierauf mit

engeren oder feineren fortgesezt. Der Patent-Traͤger schlaͤgt

daher vor, in Einem Gestelle drei solche auf obige Weise eingerichtete

Hechel-Maschinen anzubringen, da der Hebel, n, im

Stande ist, drei Raufen Flachs zu fassen: eine neben der anderen quer nach der

ganzen Breite der Maschine. Wenn nun der Flachs von der ersten Hechel-Reihe

hinlaͤnglich gehechelt wurde, wird er zu der zweiten hinuͤbergebracht,

u.s.w., bis er vollkommen rein gehechelt ist.

Die zweite Maschine betrifft die Vorrichtung, das lose Werg, das von dem vorigen

Hecheln uͤbrig blieb, in Wikel zum Spinnen zu verwandeln. Diese Vorrichtung

arbeitet großen Theils so, wie eine gewoͤhnliche

Kardaͤtschen-Maschine, auf welcher' die Fasern der Wolle und Baumwolle

gestrekt und gerade gelegt werden. Fig. 39 zeigt sie im

Seiten-Aufrisse.

Der Patent-Traͤger sagt, daß er auf dieser Maschine mittelst einer

Reihe paralleler Abtheilungen, die spiralfoͤrmig oder auf eine andere Weise

auf dem Cylinder angebracht sind, im Stande ist einen Wikel aus dem Werge zu bilden.

a, a, ist die Trommel, oder der Cylinder, der mit

fein gespizten Drachen versehen ist. b, ist das

Speisetuch, auf welchem das Werg ausgebreitet, und nach und nach vorwaͤrts

unter die Zaͤhne der Kardaͤtschen-Trommel mittelst seiner

umlaufenden Bewegung gebracht wird, welche leztere den Walzen mittelst eines Laufbandes

ertheilt wird, das auf irgend eine bequeme Weise mit der Triebkraft in Verbindung

steht.

Der große Cylinder oder die Trommel, a, wird mittelst

einer Laufscheibe in Umtrieb gebracht, die auf der Achse derselben befestigt ist.

Die feinen Drathspizen an ihrem Umfange nehmen kleinere Partieen des Werges,

waͤhrend dasselbe umher laͤuft, eben so auf, wie die Trommel einer

gewoͤhnlichen Kardaͤtschen-Maschine.

Das Eigene an dieser Maschine ist dieses, daß die Peripherie der Trommel, ihrer

Breite nach, mittelst paralleler Rippen, die spiralfoͤrmig um dieselbe

laufen, in irgend eine erforderliche Anzahl von Raͤumen getheilt ist: so wie

die Spizen an dem Umfange der Trommel das Werk aufgreifen, druͤkt eine

cylindrische Buͤrste, c, die mit der Trommel in

Beruͤhrung gebracht ist, das Werk in diese Raͤume.

Nachdem eine hinlaͤngliche Menge Werges sich in den Spizen der Trommel

gesammelt hat, wird die Umdrehung derselben unterbrochen, und der

Speisungs-Apparat entfernt, was dadurch geschieht, daß der Wagen, d, der die Walzen des Speisetuches traͤgt,

zuruͤkgeschoben wird. Das Ende des Werges, welches kardaͤtscht wird,

wird dann mit der Hand am Ende des spiralfoͤrmigen Raumes auf dem Umfange der

Trommel in die Hoͤhe gehoben, und zwischen die beiden Walzen, e, e, gefuͤhrt. Die Trommel wird hierauf in

entgegengesezter Richtung, in welcher sie das Werg aufnahm, zuruͤk gedreht,

und wenn nun die Walzen, e, in Bewegung gesezt werden,

wird das Werg als vollkommen gebildeter Wikel hervorgezogen, der zu Garn versponnen

werden kann.

Die Umdrehung der Trommel wird, wie gesagt, durch eine Laufscheibe oder durch eine

Rolle auf ihrer Achse erzeugt. Es sind aber hier zwei Laufscheiben auf der Achse der

Trommel; eine derselben steht fest auf dieser Achse, die andere schiebt sich los auf

derselben. Da sich das von der Triebkraft herlaufende Laufband leicht von der losen

Rolle auf die befestigte werfen laͤßt, und umgekehrt, wird die Maschine auf

diese Weise in Gang gesezt und still gestellt.

Wenn das Laufband auf die erste Rolle oder Laufscheibe geworfen wird, so dreht sich

die Trommel nach der durch den Pfeil angezeigten Richtung, und sammelt das Werg auf

ihrem Umfange. Das, auf dem schiebbaren Wagen, d,

angebrachte, Raͤderwerk kommt dann in Umlauf, und wirkt auf das Speisetuch

und die andruͤkende Buͤrste, waͤhrend das Raͤderwerk auf

der gegenuͤberstehenden Seite außer Umlauf steht. Wenn nun der Wikel

abgewunden werden soll, wird das Laufband auf die lose Rolle geworfen, der Wagen,

d, zuruͤkgezogen, und das andere

Raͤderwerk, f, in Umlauf gesezt, was durch

Herablassen des laͤngeren Armes des Hebels, g,

geschieht, und folglich des Wagen und das Raͤderwerk, f, vorwaͤrts zieht. Durch lezteres dreht sich die Trommel in

entgegengesezter Richtung, wodurch man die Wikel abziehen und zwischen die Walzen

bringen kannDie Beschreibung dieses Patentes ist nicht ganz deutlich. A. d. U..

Tafeln