| Titel: | Kleiner Beitrag zur Kenntniß der englischen Kornmühlen von Dr. Ernst Alban. |

| Autor: | Dr. Ernst Alban [GND] |

| Fundstelle: | Band 31, Jahrgang 1829, Nr. LXXXXII., S. 329 |

| Download: | XML |

LXXXXII.

Kleiner Beitrag zur Kenntniß der englischen

Kornmuͤhlen von Dr. Ernst

Alban.

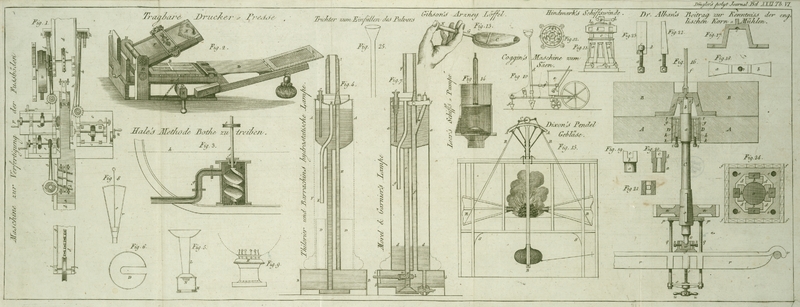

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Alban, kleiner Beitrag zur Kenntniß der englischen

Kornmuͤhlen.

Man hat in Deutschland schon sehr viele Beschreibungen und Abbildungen der englischen

Kornmuͤhlen, und namentlich sieht man mancherlei Darstellungen derjenigen

Einrichtungen, der die Englaͤnder sich theils zur Befestigung, oder vielmehr

Aufhaͤngung der Laͤufersteine auf das Muͤhleisen, theils zur

Einfutterung des, sich im Bodensteine drehenden, Muͤhleisens selbst bedienen.

Einige der besten und gelungensten Darstellungen dieses Gegenstandes findet man in

Christians traité de mécanique

industrielle

Christians traité de mécanique

industrielle, Planche 41., so wie in den Verhandlungen des Vereins zur Befoͤrderung des

Gewerbfleißes in PreußeVerhandlungen des Vereins zur Befoͤrderung des Gewerbfleißes in

Preußen. Zweite Lieferung des Jahres 1825.. Unter allen diesen Darstellungen habe ich aber zu meiner Verwunderung die

derjenigen Einrichtungen ganz vermißt, die in und um London am haͤufigsten,

ja fast allgemein in Anwendung sindSie sind zwar nicht ganz wesentlich von allen denen, in jenen Werken

angegebenen, Einrichtungen verschieden, jedoch enthalten sie einige

Einzelheiten, die sich vortheilhaft auszeichnen, wenigstens in ihrer so sehr

zwekmaͤßigen Combination neu genannt werden koͤnnen.. Um hier eine kleine Luͤke auszufuͤllen, werde ich dasjenige

daruͤber mittheilen, was mir einer der ersten Muͤhlenbauer Londons,

Herr Manwaring in seiner

Werkstaͤtte, worin eine große Menge Mahlmuͤhlen gebaut wurden, zu

sehen mit (in England) seltner Bereitwilligkeit erlaubt hat.

Man sieht in Fig.

16 einen perpendikulaͤren Durchschnitt durch eine mit diesen

Einrichtungen versehene Kornmuͤhle. In der Figur sind jedoch nur alle

diejenigen Gegenstaͤnde abgebildet, die unmittelbar zur Erklaͤrung der

Einrichtungen dienen.

A, bezeichnet den Bodenstein, B, den Laͤufer, C, das

Muͤhleisen, das den Laͤufer traͤgt und umdreht. Dasselbe ist

ganz cylindrisch und gut und fleißig abgedreht. Sein oberer Theil, a, ist starker, und ist bestimmt in der, in den

Bodenstein eingelassenen, Buͤchse, D, zu

arbeiten. Auf dem staͤrkern Theile steht da, wo er aus der Buͤchse

hervortritt, ein vierekiger Zapfen, b, der sich nach

oben etwas verjuͤngt, und auf seiner oberen Flaͤche eine

halbkugelfoͤrmige Erhabenheit, c, hat. Auf dieser ruht die

Muͤhlhaue, d, mit einer gleichen Vertiefung. Sie

ist mit ihren Klauen in dem Laͤufer befestigt. In Fig. 17 und 18 sieht man

diese Muͤhlhaue besonders, und zwar in Fig. 17 im

perpendikulaͤren Laͤngsdurchschnitte, in Fig. 18 von unten

vorgestellt. a, und b, sind

die Klauen, c, ist die halbkugelfoͤrmige

Vertiefung. Vermittelst derselben ist der Laͤufer auf die

halbkugelfoͤrmige Erhabenheit des Muͤhleisens aufgehaͤngt, so

daß er frei darauf balancirt; denn der halbkugelfoͤrmige Kopf bildet

gleichsam ein allgemeines Gelenk. Daß bei dieser Einrichtung der Muͤhlstein

sehr gleich behauen seyn muß, um durch eine ungleiche Schwere nicht nach einer oder

der andern Seite zu sinken, versteht sich von selbst. Damit er aber selbst bei sehr

gleicher Bearbeitung auf dem Muͤhleisen balanciren koͤnne, ist es

noͤthig, daß sein Aufhaͤngepunkt uͤber seinem Schwerpunkte

liege. Dieserhalb ist die Muͤhlhaue doppelt gekroͤpft, in der Art, wie

sie in Fig.

16 und 17 erscheint, und reicht mit dieser Kroͤpfung bis uͤber die

Mitte der Oeffnung des Laͤufers hinauf. Um den Laͤufer zu drehen,

dient der vierekige Zapfen Fig. 16, b, des Muͤhleisens. Auf demselben steht eine

gußeiserne Huͤlse, e, die in Fig. 19, 20 und 21 besonders, und zwar in

Fig. 19

im Aufrisse, Fig.

20 im perpendikulaͤren Durchschnitte und Fig. 21 in einer Ansicht

von oben vorgestellt ist. Diese Huͤlse ist unten bis, a, cylindrisch, oben bei, b, vierekig und hat

hier einen Einschnitt, c, in welchen die

Muͤhlhaue eingreift, jedoch so, daß sie einiger Maßen frei darin spielt. Der

Einschnitt, o, der Huͤlse, der die

Muͤhlhaue umfaßt, dreht selbige mit dem Laͤufer herum. Bei, f, in Fig. 16, sieht man die

sogenannte Ruͤttelwelle, die oben aus der Oeffnung des Laͤufers

hervortritt, und den Schuh ruͤttelt.

Der Theil des Muͤhleisens, der mit, a, bezeichnet

ist, und sich in dem Bodensteine dreht, laͤuft daselbst zwischen metallenen

Futtern, g, g, die in der gußeisernen, mit

hoͤlzernen Keilen in eine vierekige Oeffnung des Bodensteines eingetriebenen

Buͤchse, D, so eingesezt sind, daß sie durch vier

Keile, h, h, die hinter ihnen in Furchen der

Buͤchse liegen, gegen das Muͤhleisen angedraͤngt werden

koͤnnen, um den Gang desselben in der Buͤchse stets fleißig zu

erhalten. Die Keile werden von unten hineingesezt, und koͤnnen durch

Schrauben, c, c, gestellt werden. Diese gehen durch die

untere Schlußplatte, k, die die ganze Buͤchse

nach unten verschließt und nur im Mittel eine Oeffnung fuͤr das

Muͤhleisen hat. Sie wird durch vier Schrauben an die Buͤchse

befestigt, und enthaͤlt zugleich vier Oeffnungen mit muͤtterlichen

Gewinden fuͤr die Stellschrauben der Keile. Die Stellschrauben treten nach

Durchdringung der Platte in Schlizen der Keile ein, die sich in den Keilen hinein

erweitern. In der Erweiterung spielt das aͤußerste, knopffoͤrmige Ende der

Stellschrauben. Bei einer solchen Anordnung wird der Keil gezwungen, jedem Zuge der

Schraube, dieser mag vorwaͤrts oder zuruͤk gehen, zu folgen. In Fig. 22 und

23 ist

einer der Keile besonders, und zwar von zwei Seiten vorgestellt. a, ist die Stellschraube, b,

der Schliz im Keile zur Aufnahme der Stellschraube, c,

die Erweiterung des Schlizes, worin der Knopf, d, der

Stellschraube sich dreht.

Nach oben wird die Buͤchse gleichfalls durch eine Schlußplatte, l, bedekt, die durch vier Schrauben an selbige befestigt

wird. Sie laͤßt, so wie die untere Schlußplatte, im Mittel eine Oeffnung

fuͤr das Muͤhleisen.

Um eine recht deutliche Ansicht von der Lage der Futter am Muͤhleisen und von

der Stellung der Keile zwischen den Futtern und der Buͤchse zu gewinnen, habe

ich in Fig.

24 einen horizontalen Querdurchschnitt durch die Mitte der Buͤchse

vorgestellt. Man sieht hier bei, a, das

Muͤhleisen, bei, b, b, b, b, die vier messingenen

Futter, bei, c, c, c, c, die Keile. Die Buͤchse

sowohl, als die messingenen Futter haben Ausschnitte fuͤr die Keile. Zwischen

den Futtern und der Buͤchse bleiben dreiekige Hoͤhlungen, d, d, d, d, worein in Oehl getraͤnkte Wolle

gestopft wird, die zur Schmierung des Muͤhleisens dient. e, e, e, e, sind die Schraubenloͤcher fuͤr

die zum Anziehen der obern Schlußplatte dienenden Schrauben. f, f, f, f, stellen die, rund um die Buͤchse herum eingetriebenen,

und zur Befestigung derselben in dem Bodensteine dienenden, hoͤlzernen Keile

vor.

Da, wo das den Laͤufer in Bewegung sezende gußeiserne Getriebe auf dem

Muͤhleisen sizt, ist lezteres staͤrker gearbeitet, wie in Fig. 16 bei,

m, zu sehen ist. Diese staͤrkere Parthie

verjuͤngt sich nach oben etwas, und das Getriebe, n, ist auf derselben verschiebbar, so daß es aufwaͤrts

geruͤkt und aus den Zaͤhnen des dasselbe umtreibenden Rades geschoben

werden kann. Ist es herabgelassen, so schließt es fest an das Muͤhleisen.

Seine Achsenoͤffnung ist genau so groß, daß dieser Anschluß erfolgt, wenn es

mit den Zaͤhnen des dasselbe umtreibenden Rades in richtigem Eingriffe steht.

Damit es sich auf dem Muͤhleisen nicht rund drehen koͤnne, ist in

dieses eine erhabene Leiste, o, eingeschoben, die in

eine Nut der Achsenoͤffnung des Getriebes greift.

Das Heben des Getriebes geschieht durch einen Ring, p,

der unter dem Getriebe liegt. Dieser ist an zwei cylindrischen Stangen, q, q, befestigt, die durch den Steg, r, gehen, und unter selbigem durch ein Querstuͤk,

s, in Verbindung stehen. Durch die Mitte des

Querstuͤkes ist eine Oeffnung gebohrt, die ein muͤtterliches Gewinde

enthaͤlt und eine Schraube, t, aufnimmt, deren

oberes Ende sich in dem

Steg mit einem Knopfgelenke dreht, am untern, unter dem Querstuͤke

befindlichen Ende aber mit zwei Handheben, u, u, zu

drehen, versehen ist. Wird die Schraube, t, umgedreht,

so schiebt sie das Querstuͤk mit den beiden cylindrischen Stangen und dem

Ringe aufwaͤrts und der Ring, der gegen das Getriebe druͤkt,

ruͤkt dieses endlich aus dem Eingriff mit dem dasselbe bewegenden Rade. Der

Steg, r, ist von Gußeisen und greift bei, v, mit einem Haken uͤber einen Zapfen des

Muͤhlengeruͤstes. An seinem entgegengesezten Ende ist er mit einer

Stellschraube versehen, vermittelst welcher der Steg mit dem Muͤhleneisen und

Laͤufer mehr oder weniger geluͤftet werden kann, je nachdem man

leztere dem Bodensteine naͤher oder entfernter umlaufen lassen will.

Auf dem Stege befindet sich die Pfanne, w, worin der

unten sich verjuͤngende und an seinem verstahlten Ende halb

kugelfoͤrmig gearbeitete, Theil des Muͤhleneisens, x, umlaͤuft. Die Pfanne ist von einer harten

Messingcomposition und hat eine Vertiefung, in deren Grunde eine

halbkugelfoͤrmige Grube fuͤr das Muͤhleisen angebracht ist. In

die Vertiefung wird das Fett gethan.

Um die Stellung der Pfanne regeln zu koͤnnen, ist sie in eine gußeiserne runde

und mit dem Stege aus einem Stuͤke gegossene Buͤchse, y eingesezt, doch so, daß zwischen ihr und den

Waͤnden der Buͤchse ein Spielraum von eines halben Zolles Breite

bleibt. Vier Stellschrauben, z, z, die durch die Wand

der Buͤchse dringen, und gegen die Pfanne geschoben werden koͤnnen,

vermoͤgen der Pfanne jede beliebige Stellung zu geben.

Stubbendorf im Monate December 1828.

Tafeln