| Titel: | Verbesserung an den Maschinen zur Verfertigung von Nägeln mit und ohne Kopf, auch zur Verfertigung von Schrauben, worauf Thom. Tyndall, Gentleman zu Birmingham, in Folge einer Mittheilung eines im Auslande wohnenden Fremden, sich am 18. Dec. 1827 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 35, Jahrgang 1830, Nr. X., S. 26 |

| Download: | XML |

X.

Verbesserung an den Maschinen zur Verfertigung

von Naͤgeln mit und ohne Kopf, auch zur Verfertigung von Schrauben, worauf

Thom. Tyndall, Gentleman

zu Birmingham, in Folge einer Mittheilung eines im Auslande

wohnenden Fremden, sich am 18. Dec. 1827 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts III. B. N. 16. 1829. S.

184.

Mit Abbildung auf Tab.

II.

Tyndall, uͤber Verfertigung von Naͤgeln mit und ohne

Kopf etc.

Diese Patent-Verbesserung ist, so wie jene fuͤr Verbesserung der

Knoͤpfe (London Journ. Jun. S. 126. Polyt. Journ. B. XXXIV.

S. 8.) eine Erfindung des Hrn. Drs. Church,

welche derselbe dem Patent-Traͤger mittheilte.

Die Erfindung besteht aus zwei Theilen: 1stens in der Art die Naͤgel und

Schraubenstifte mittelst Kneipens oder mittelst eines Drukes zwischen

gezaͤhnten Walzen aus heißen eisernen oder anderen metallnen Stangen zu

verfertigen; 2tens, in einem Apparate, die Schraubengange auf den vorlaͤufig

gebildeten Stift zu schneiden.

Nachdem die Naͤgel etc. durch die Walzen ihre Form so beilaͤufig

erhalten haben, werden sie mittelst einer Schere an beiden Enden abgeschnitten, und

erhalten in der Folge ihre Spizen und Koͤpfe durch eben so viele

Praͤgestaͤmpel in einem sich drehenden Cylinder. Die verschiedenen Theile, wodurch

dieser Mechanismus alles dieß bewirkt, sind Zahn- und

Muschel-Raͤder und Hebel, wie man unten sehen wird.

Die Schraubengaͤnge koͤnnen in jeder beliebigen schiefen Richtung und

Form geschnitten werden, d.h., man kann jede Originalschraube oder jede Copie einer

Schraube schneiden, und dieß kann, wie man sehen wird, durch eine hoͤchst

einfache Stellung des Apparates geschehen.

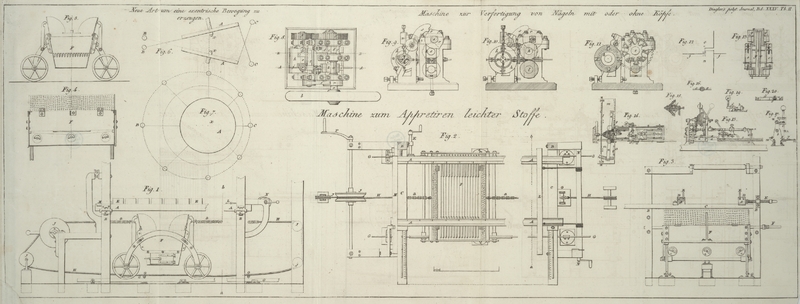

In Fig. 8. ist

die Maschine horizontal, d.h., im Vogel-Perspektive von oben gesehen

dargestellt, so wie man sie zur ersten Bildung der Naͤgel und Schrauben und

dann zur Verfertigung der Spizen und Koͤpfe derselben braucht. Fig. 9. zeigt

sie im senkrechten Aufrisse vom Ende geometrisch dargestellt: das Flugrad ist

weggelassen. Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstaͤnde in dieser

und in den drei folgenden Figuren, aa ist die

Hauptachse, an welcher das Flugrad, b, angebracht ist.

Ein Theil der Hauptachse theilt sich in einen Triebstok mit zwei Blaͤttern,

cc, welcher in die ganz eigens gebildeten

Zaͤhne eines Zahnrades, dd, eingreift, das

auf der Achse, ee, befestigt ist. Durch die

Umdrehung dieser Hauptachse werden alle uͤbrigen Theile der Maschine in

Thaͤtigkeit gesezt.

Fig. 10.

zeigt die Maschine in einem senkrechten Durchschnitte parallel mit der Endansicht

Fig. 9.

nach der punktirten Linie, AA, in Fig. 8, in welchem man die

Formen der Drukwalzen zur Bildung der Naͤgel aus der Metallstange deutlich

sieht, so wie auch die Lage der Praͤgestaͤmpel in dem sich drehenden

Cylinder zum Spizen derselben, und der Hebel zum Aufsezen der Koͤpfe. Man muß

jedoch bemerken, daß die hier zur Bildung der Naͤgel dargestellten Walzen und

Staͤmpel mit anderen vertauscht werden muͤssen, wenn Schrauben

gebildet werden sollen. Fig. 11. ist ein anderer

senkrechter Durchschnitt, parallel mit dem vorigen, nach der punktirten Linie, BB, in Fig. 8. Diese Figur zeigt

die eigene Form der Zaͤhne des Rades, d, und die

zwei Blaͤtter des Triebstokes, cc, die in

dieselben eingreifen, und so, wie die Achse a sich

dreht, das Rad, d, treiben, und folglich durch die

Raͤder f und g alle

uͤbrigen Theile der Maschine in Bewegung sezen: das erstere dieser

Raͤder, f, ist an der Achse des Zahnrades, d, befestigt, das leztere an der Spindel des

Praͤgecylinders h: beide diese Zahnraͤder

sind vorzuͤglich durch Punkte in diesen Figuren angezeigt.

Nachdem die Hauptachse durch irgend eine Kraft in Umtrieb gesezt wurde, wird die

Metallstange, aus welcher die Naͤgel verfertigt werden sollen, durch die

Leiter, i, eingefuͤhrt, und zwischen die Walzen,

kl, gebracht, welche man in Fig. 10. im Durchschnitte

sieht, wo die

Ungleichheiten der oberen Walze, k, die Stange, so wie

sie in der Form einer Reihe von Keilen fortschreitet, wovon jeder einen Nagel gibt,

pressen. Da auf diese Weise das vordere Ende der Stange vorgeschoben wird, so tritt

es in die kreisfoͤrmige Furche des Cylinders, h,

welcher derselben gerade gegenuͤber gelegen ist, wie man in Fig. 8. sieht; und so wie

der Cylinder sich dreht, tritt der theilweise geformte Nagel in den Staͤmpel,

Fig. 10,

und wird daselbst zum Abschneiden festgehalten. Wie dieß geschieht, wird weiter

unten erklaͤrt werden.

Die einzelne Figur,

12, stellt ein paar Praͤgestaͤmpel in einem groͤßeren

Maßstabe von oben gesehen dar. Sie bestehen aus zwei Stuͤken Stahl, n und o, mit

eingeschnittenen Enden nach der Form der Naͤgel, die man erzeugen will. Diese

Staͤmpel sind in Laͤngenfurchen in dem sich drehenden Cylinder, h, aufgezogen, wie man in Fig. 8. sieht: der

Staͤmpel, n, ist fest in der Furche befestigt,

und der Staͤmpel, o, kann sich frei in derselben

bewegen. Eine Feder am Ende des Cylinders, h, wirkt in

einem Ausschnitte am Ende des schiebbaren Staͤmpels, o, wie man in Fig. 8. sieht, zieht ihn

zuruͤk, und oͤffnet folglich die Staͤmpel. Dieß ist die Lage

der Staͤmpel, wie man sie in der Huͤlfsfigur, Fig. 14. sieht; und so,

wie der Cylinder sich dreht, tritt der in die Furche eingefuͤhrte Nagel, wie

oben beschrieben wurde, bei der Oeffnung j in die

Praͤgestaͤmpel.

Die Bewegung der Scheren oder Messer wird mittelst eines Muschelrades, r, an der Hauptachse, a,

bewirkt, wie man in Fig. 8 und 9. sieht; und so, wie

diese Achse sich dreht, hebt das Muschelrad r den Hebel

s, der an der Spindel t

befestigt ist, wodurch die Spindel, t, sich auf ihren

Zapfen schwingt, und das obere Messer, q, mittelst des

kurzen Hebels, u, bewegt.

Der kuͤrzere Hebel, u, dreht sich um einen

Stuͤzstift in dem senkrechten Pfosten an dem Gestelle der Maschine, wie man

in Fig. 10.

sieht. Ein Ende dieses Hebels ist mittelst eines Gewindes mit dem Hintertheile der

Schwungspindel, t, verbunden, und das entgegengesezte

Ende mit dem schiebbaren Stuͤke, x, welches das

obere Messer, q, haͤlt: das untere Messer ist in

dem unteren Theile, des senkrechten Pfostens gehoͤrig befestigt. Durch das

Aufsteigen des Hebels, s, wird das Stuͤk, x, und das obere Messer, q,

niedergedruͤkt, und der zum Theile gebildete Nagel von der Stange

abgeschnitten.

Nachdem nun die zum Theile gebildeten Naͤgel auf diese Weise von dem Ende der

Stange mittelst des Messers, q, abgeschnitten sind,

waͤhrend welcher Zeit der Cylinder still steht, fuͤhrt die

naͤchste Bewegung des Cylinders den Nagel dort hin, wo der Kopf auf demselben

angebracht werden soll.

So, wie der Cylinder sich dreht, kommt das Ende des schiebbaren Staͤmpels, o, gegen die gekruͤmmte schiefe Flaͤche,

v, welche an der Seite des senkrechten Pfostens

befestigt ist, wie man in Fig. 8. sieht. Dadurch

wird der Praͤgestaͤmpel, o, nach innen

getrieben. Da die Staͤmpel auf diese Weise geschlossen wurden, bekommt der

Nagel zwischen denselben die Form, die er haben soll, und wird zugleich

festgehalten, um seinen Kopf zu erlangen.

Wenn der Hebel, s, auf die beschriebene Weise gehoben

wird, wird der Blok, w, an der Spindel, t, welcher den Kopf aufsezt, niedergedruͤkt, und

dadurch der Staͤmpel, x, auf den oberen Theil des

Nagels gebracht, und so der Kopf gebildet. Wir wollen hier bemerken, daß, obschon

die Hauptachse, a, in gleichfoͤrmiger Bewegung

gedreht wird, um die zum Schneiden und zum Aufsezen des Kopfes noͤthige Zeit

zu gewinnen, die Walzen k und l und der Cylinder h regelmaͤßige

Zwischenraͤume von Ruhe erhalten muͤssen. Diese wird denselben nun

durch die besondere Form der Zaͤhne des Rades, d,

gegeben, wodurch es den Hebeln der Triebstoͤke, c, moͤglich wird, einen Theil ihrer Umdrehung zu vollenden, ohne das

Rad vorwaͤrts zu treiben. Dieß geschieht nun zur Zeit, wo einer der

Daͤumlinge des Rades, r, den Hebel, s, hebt, wo dann das Abschneiden und das Aufsezen des

Kopfes auf die oben beschriebene Weise geschieht.

Die weitere Umdrehung des Cylinders, h, fuͤhrt den

Nagel in die entgegengesezte Lage, in welcher derselbe in den Cylinder

eingefuͤhrt wurde, wo ihn dann ein kleiner Meißel, auf welchen ein Hebel, y, mittelst einer Feder wirkt, aus den Staͤmpeln

herauswirft, wie man in Fig. 10. sieht.

Die Schweife dieser Hebel, yy, laufen an dem Ende

des Cylinders mit den Praͤgestaͤmpeln hervor, und werden,

waͤhrend der Umdrehung des Cylinders, durch ein schnekenfoͤrmig

gebildetes Stuͤk, 2, das man in Fig. 9. sieht, nach

einwaͤrts getrieben. Wenn der Cylinder an jenen Theil seiner Umdrehung

gelangt, wo der Nagel herausgeworfen werden muß, gleitet das Ende des Hebels, der

dann in Thaͤtigkeit ist, von dem kleineren Durchmesser der Schneke auf den

groͤßeren. Aus der Huͤlfsfigur, Fig. 13. wird man die

Wirkung dieser Hebel deutlich einsehen: der Cylinder ist daselbst im

Laͤngendurchschnitte dargestellt.

Da nun die Art beschrieben ist, wie die Stange zu keilfoͤrmigen Stuͤken

geformt wird, wie diese Stuͤke von einander geschnitten werden und hierauf

ihren Kopf erhalten, so muß hier nothwendig bemerkt werden, daß die metallne Stange

gehizt werden muß, ehe sie zwischen die Walzen kommt. Dieß ist jedoch nicht durchaus

nothwendig, indem man

auch aus einer kalten Metallstange Naͤgel verfertigen kann. Durch das Hizen

wird die Arbeit jedoch erleichtert.

Die Form der Staͤmpel zum Formen der Naͤgel und zum Aufsezen des Kopfes

auf dieselben muß nach Art der Nagel gewaͤhlt werden, die man verfertigen

will. Die Praͤgestaͤmpel lassen sich daher aus dem Cylinder nehmen,

und mit Leichtigkeit wieder andere dafuͤr aufsetzen.

Um die Schrauben zu formen, muͤssen beide Walzen mit halbkreisfoͤrmigen

Furchen und mit den gehoͤrigen Vertiefungen fuͤr die Koͤpfe

versehen werden: nachdem sie abgeschnitten sind, wird der Kopf mittelst des

Kopfstaͤmpels aufgesezt.

Ich beschreibe nun den zweiten Theil meiner Erfindung, naͤmlich die Art und

die Maschine, wie die Schraubengaͤnge geschnitten werden, wie man in Fig. 14. und

in den folgenden Figuren sieht. Die Maschine hat, im Wesentlichen, mit einer

Drehebank Aehnlichkeit, und ist in Fig. 14. horizontal, d.h.

in einer Ansicht von oben dargestellt. Fig. 15. zeigt sie im

senkrechten Laͤngendurchschnitte, aa ist

das Lager oder das Bett. bb ist das Gestell

fuͤr die Doke, welches die Doke, die Laufscheibe und das Triebwerk, wie an

einer gewoͤhnlichen Drehebank, traͤgt, c

ist die Fußdoke, von gewoͤhnlicher Einrichtung, d

eine schiebbare Ruhe, die mittelst des Gewichtes, e, auf

dem Lager festgehalten wird.

Eine eigene und neue Vorrichtung in diesem Theile der Erfindung ist die Weise, wie an

der schiebbaren Ruhe, welche das schneidende Werkzeug fuͤhrt, eine Bewegung

hin und her erzeugt wird, durch welche zugleich die verlangte Schiefe dem

Schraubengange gegeben werden kann.

Nachdem das Rad, f, mit der Laufscheibe oder Trommel, g in Verbindung gebracht wurde (was mittelst eines

besonders gebildeten Bolzens geschieht, welcher in der Folge beschrieben werden

soll), und die Laufscheibe in der Richtung des Pfeiles getrieben wird, wird das

Zahnrad, h, und die Doke, i,

an welcher es befestigt ist, in entgegengesezter Richtung getrieben.

An dem Hinteren Ende der Doke befindet sich ein kleiner Triebstok, k, der in den Zahnstok, ll, eingreift, welcher an einer schiebbaren Platte, mm, befestigt ist, die man in der horizontalen

Darstellung besonders deutlich sieht. An dieser Platte, m, befindet sich eine Leitungsbuͤchse, nn, welche, da sie sich um einen Stift dreht, nach Belieben unter jedem

schiefen Winkel gestellt und befestigt werden kann. Eine an der schiebbaren Ruhe

befestigte Stange, oo, ist mit der Leitungsstange,

n, verbunden, indem an der unteren Seite ein Einschnitt angebracht ist,

durch welchen die Leitungsstange sich schiebt, wie man in Fig. 16. sieht.

Man wird nun einsehen, daß, wenn die Laufscheibe in der Richtung des Pfeiles

getrieben wird, der Triebstok, k, den Zahnstok und die

schiebbare Platte ruͤckwaͤrts, d.i., in der Richtung des Pfeiles

treiben wird. Durch diese Bewegung wird die Leitungsstange, n, welche schief steht, die schiebbare Ruhe gegen das Dokengestell ziehen,

indem sie mit der Stange, o, verbunden ist. Auf diese

Weise erzeugt nun der schneidende Meißel, wie er sich mit der schiebbaren Ruhe gegen

das Dokenhaupt bewegt, den Schraubenfaden auf dem Schraubenstifte, p, wie man in Fig. 15. sieht.

Nachdem der Faden auf diesem Stifte hinlaͤnglich weit geschnitten wurde, wird

die Wirkung der Maschine verkehrt, um die schiebbare Ruhe mit dem schneidenden

Meißel wieder zuruͤckzufuͤhren, was auf folgende Weise geschieht. So

wie die Platte, m, sich schiebt, schlaͤgt ein

Klopfer, q, der an der Platte angeschraubt ist, gegen

einen Zahn am unteren Ende der senkrechten Spindel, r,

den man in der Huͤlfsfigur, Fig. 17. sehr deutlich

sieht. Auf diese Weise wird die Spindel umgedreht, und ein horizontaler Hebel, s, der oben an besagter Spindel, r, befestigt und mittelst eines Gliedes, t mit

dem schiebbaren Stifte, u, verbunden ist, treibt diesen

Stift einwaͤrts, und ein Sperrbolzen, w, dessen

Arm mit dem Stifte dadurch verbunden ist, daß er durch ein ausgeschnittenes Loch

laͤuft, wird durch das Schieben des Stiftes aus dem Rade, f, gezogen, und in das Rad, k, vorgestoßen. Auf diese Weise wird nun die Laufscheibe an das

Hintertheil der Zahnraͤder gesperrt, wie man in Fig. 18. sieht, und die

Doke dreht sich nun in entgegengesezter Richtung.

Diese Bewegung des Stiftes wird durch das Ueberfallen des Toͤlpels

befoͤrdert, wie man durch die punktirten Linien in Fig. 15. sieht. Nachdem

die entgegengesezte Wirkung auf diese Weise erhalten wurde, kommt, wenn die

schiebbare Ruhe mit dem schneidenden Meißel und mit der schiebbaren Platte mit ihrem

Zahnstoke uͤber die ganze Bahn zuruͤkgelaufen ist, ein anderer

Klopfer, y, der auf der schiebbaren Platte aufgeschraubt

ist, gegen den oben erwaͤhnten Zahn an dem unteren Theile der senkrechten

Spindel, r, und dreht sie in einer der vorigen

entgegengesezten Richtung, wodurch wieder das Vorderrad, s, an die Laufscheibe gesperrt wird.

Vor der zuruͤkkehrenden Bewegung der schiebbaren Ruhe ist es notwendig, daß

die Spize des schneidenden Meißels von der Schraube zuruͤkgezogen wird. Dieß

geschieht durch die Wirkung der oben erwaͤhnten senkrechten Spindel, r, wie wir sogleich sehen werden. Der schneidende Meißel ist an dem

senkrechten Arme eines Elbogenhebels angebracht, den man in der Huͤlfsfigur,

Figur 19.

sieht, welcher Hebel 1 sich auf den Mittelpunkten 2 schwingt, so daß durch das

Aufsteigen des Endes des horizontalen Armes des Hebels der schneidende Meißel 3 von

der Schraube 4 zuruͤkfaͤllt. In der horizontalen Darstellung der

Maschine (Fig.

15.) ist eine schiebbare Stange, z, mittelst

eines Gefuͤges an einem Arme angebracht, der von der senkrechten Spindel, r, auslaͤuft; die Wirkung dieser Spindel ist

Verkehrung der Bewegung der schiebbaren Ruhe, wie oben angegeben wurde, und macht

die Stange, z, hin und her sich schieben. Auf dieser

Stange sind zwei kleine Klopfer, ss, die man in

jeder beliebigen Entfernung von einander stellen kann, welche Klopfer, so wie die

Stange sich schiebt, gegen ein Plaͤttchen 6 auf der Spindel 7 schlagen. An

dieser Spindel ist ein kleiner gabelfoͤrmiger Hebel befestigt, 8, welcher

einen Stift, 9, fuͤhrt, der durch einen horizontalen Ausschnitt in dem

Hintertheile des Hebels, 1, sich befindet. Wenn der schneidende Meißel in

Thaͤtigkeit ist, befindet sich der Hebel 8 in einer beinahe senkrechten Lage,

und wird in dieser Lage mittelst eines mit einem Toͤlpel, Fig. 17. versehenen

Hebels erhalten, den man gleichfalls in Fig. 15 und 16. sieht.

Wenn aber die Stange, z, zuruͤkgestoßen wird, um

den schneidenden Meißel von der Schraube zuruͤkzuziehen, schlaͤgt der

Klopfer, s, auf das Plaͤttchen, und wirft die

Spindel 7 mit dem Toͤlpel 10 und dem gabelfoͤrmigen Hebel 8 in die

entgegengesezte Lage, wodurch der Stift 9, der in dem Ausschnitte sich schiebt,

veranlaßt wird, den Schweif des Hebels 1 zu heben und den schneidenden Meißel

zuruͤkzuwerfen. Wenn die schiebbare Ruhe ihrem ganzen Laufe nach

zuruͤkgegangen ist, um den Schnitt zu wiederholen, zieht die Wirkung der

senkrechten Spindel, r, wie oben gesagt wurde, die

Stange, 2, links, wo dann der andere Klopfer, s, das

Plaͤttchen 6 schlaͤgt, den Toͤlpel wieder, wie vorher,

uͤberwirft, und den schneidenden Meißel wieder neuerdings in

Thaͤtigkeit bringt: der Stift des gabelfoͤrmigen Hebels haͤlt

ihn dann, wie oben erklaͤrt wurde, fest.

Um die Tiefe des Schnittes zu verstaͤrken, ist ein Zahnrad, 11, Fig. 14 und

15. an

der Schraube der schiebbaren Ruhe angebracht, welches Zahnrad dadurch, daß es mit

einem feststehenden Sperrkegel, 12, bei jeder Wiederkehr der schiebbaren Ruhe in

Beruͤhrung kommt, die Schraube einen kleinen Theil ihrer Umdrehung machen

laͤßt.

Um zu verhindern, daß der schneidende Meißel nicht bricht, wenn er aus der Arbeit

herausgezogen wird, tritt der Klopfer auf der Platte, m,

bei jedem folgenden Schnitte nach und nach um etwas vor, so daß die Wirkung des

schneidenden Meißels jedes Mal etwas fruͤher unterbrochen wird. Die Art, wie dieses

geschieht, ist in Fig. 14. dargestellt, und in der vergroͤßerten Figur des Klopfers,

Fig. 20.,

wo die obere Platte abgenommen ist, um die darin enthaltenen Theile zeigen zu

koͤnnen.

Es ist noch ein kleiner Hebel, 13, da, an welchem ein Sperrkegel, 14, angebracht ist,

welcher mittelst einer Feder in das Zahnrad, 15, eingedruͤkt wird. Man wird

nun einsehen, daß, wenn der Schweif des Hebels, 13, eingedruͤkt wird, was

geschieht, wenn er bei jedem Vorraͤten der schiebbaren Platte gegen das

Gestell schlaͤgt, das Zahnrad um Einen Zahn vorwaͤrts geschoben wird,

der Klopfer auf diese Weise verlaͤngert, und folglich der Abstand zwischen

ihm und dem anderen Klopfer verkuͤrzt wird.

Diese Maschine ist zum Schneiden sogenannter Original-Schrauben von jeder Form

und Schiefe der Gange bestimmt, und dient daher auch vorzuͤglich zum

Schneiden der Schraubenzapfen, dergleichen einer in Fig. 15. in der Arbeit

ist. Sie dient auch zum Schneiden der Schrauben zu anderen Zweken.

Patent-Erklaͤrung von Newton.Es ist nicht die Schuld des Uebersezers, wenn der Leser Beschreibung und

Abbildung dieser Maschine nicht deutlich genug findet: wahrscheinlich wollte

man sie nicht deutlicher geben. Die Maschine ist allerdings sehr sinnreich;

sie ist aber auch sehr zusammengesezt, und wir sind begierig, eines Tages zu

hoͤren, wo diese Maschine arbeitet? Wie lang sie arbeitet, ohne

Reparatur zu fordern, und um wie viel sie schneller arbeitet, als ein

kunstfertiger Nagelschmid? denn es ist beinahe unglaublich, was ein

geschikter und fleißiger Nagelschmid zu leisten vermag. A. d. Ue.

Tafeln