| Titel: | Verbesserung an Dampfkesseln für Dampfmaschinen, worauf Ant. Hermange, Baltimore, Maryland, am 26. Nov. 1828 sich ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 37, Jahrgang 1830, Nr. XXIII., S. 81 |

| Download: | XML |

XXIII.

Verbesserung an Dampfkesseln fuͤr

Dampfmaschinen, worauf Ant.

Hermange, Baltimore, Maryland, am 26. Nov. 1828 sich ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Register of Arts. April 1830. N. 53. S.

278.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.Die Originalabbildungen sind schlecht ausgefuͤhrte Holzschnitte. A. d.

R.

(Im

Auszuge.)

Hermange, Verbesserung an Dampfkesseln fuͤr

Dampfmaschinen.

Der Kessel kann von irgend einer beliebigen Form seyn, cylindrisch oder

parallelopipedisch, oder parallelopipedisch und halbcylindrisch, oder er kann einen

Wuͤrfel oder ein sechsseitiges Prisma darstellen. Ich bringe den Feuerherd,

den Zug und die Schuͤre in dem Kessel an (vorzuͤglich wo mit

Steinkohlen geheizt wird) und unter dem Wasser, so daß

der ganze Heizapparat von Wasser umgeben ist.Dieß ist die Heizungsmethode des Drs. Schultes,

von welcher in unseren Blaͤttern oͤfters die Rede war. So sehr

auch bei dieser Methode Brennmaterial erspart wird, wenn Wasser in großen

offenen hoͤlzernen Gefaͤßen gehizt wird, so zweifeln wir doch

sehr, daß sie bei Kesseln von Dampfmaschinen jemals mit wahrem Vortheile und

mit voller Sicherheit anwendbar seyn wird. Einzelne Theile des Kessels sind

hier einer staͤrkeren Hize ausgesezt, und koͤnnen leichter

durchbrennen; und wenn der Ofen im Wasser selbst ein Loch bekommt, und das

heiße Wasser auf die gluͤhende Kohlenmasse stuͤrzt, kann, ehe

diese gaͤnzlich ausgeloͤscht wird, ploͤzlich so viel

Dampf entwikelt werden, daß der Kessel bersten muß. A. d. Ue.Der Zug kann in dem Wasser in beliebiger Laͤnge umhergefuͤhrt

werden, so daß alle aus dem Brennmateriale waͤhrend des Verbrennens desselben

entwikelte Hize an das Wasser abgegeben wird, und der Zug beinahe wie ein

Reverberir-Ofen auf das Wasser wirkt. Die einfachste Leitung der Zuͤge

ist jene in Fig.

23. Der Zug kann aber auch spiralfoͤrmig umher sich winden. Der

Hauptzug kann in 2 bis 4 und mehrere kleine Zuͤge sich oben theilen, und im

Grunde des Kessels sich wieder zu einem Hauptzuge vereinigen und aus dem Kessel

treten: es gibt eine Menge Formen und Verbindungen, die man hier anwenden kann. Dem

Herde selbst kann gleichfalls irgend eine beliebige und bequeme Form gegeben werden.

Er kann unten am Boden des Kessels angebracht seyn, und daselbst mit einem

Aschenloche in Verbindung stehen, wo dann das Brennmaterial durch eine schief

geneigte Roͤhre auf den Herd faͤllt, wie in Fig. 23. eine sehr

bequeme Vorrichtung bei Steinkohlen; oder er kann an der Seite des Kessels

angebracht seyn, wenn man mit Holz brennt, wie in Fig. 26., und auch hier

kann eine Oeffnung in die Aschengrube durchgehen, durch welche Luft zu dem Feuer

gelangt. Da bei den gewoͤhnlichen Dampfkesseln noch sehr viel Brennstoff als

Rauch verloren geht, so wende ich Blasebaͤlge an, um den Luftstrom auf das

Feuer zu verstaͤrken. Da die Luft und die Luftarten am Ende des Zuges

kuͤhler werden, also ein kleineres Volumen einnehmen, indem sie sich

verdichten; so wird es gut seyn, die Zuͤge bei ihrem Austritte aus dem Kessel

zu verengen. Ich werde die Roͤhre, durch welche das Brennmaterial

nachgeschuͤrt wird, und den Zug nie in jenen Theil des Kessels bringen, der

mit Dampf ausgefuͤllt ist, aus folgenden Gruͤnden: diese beiden

Roͤhren koͤnnten, durch ihre nahe Verbindung mit dem Herde, leicht

gluͤhend werden; in diesem Zustande wuͤrden sie den Dampf, der mit

ihnen in Beruͤhrung kommt, zersezen; der Sauerstoff desselben wuͤrde

sie schnell, zur hoͤchsten Gefahr fuͤr den Kessel, zerfressen;

Wasserstoffgas wuͤrde sich entwikeln und den Gang der Maschine unterbrechen.

Um daher der Hoͤhe des Wassers in dem Kessel gewiß zu seyn, bediene ich mich

entweder der gewoͤhnlichen Vorrichtung, oder zweier Roͤhren, wovon die

eine in das Wasser reicht, die andere in dem Raume steht, der mit Dampf

gefuͤllt ist: beide Roͤhren stehen außen am Kessel mittelst einer

starken Glasroͤhre mit einander in Verbindung. Auf diese Weise kann man die

Hoͤhe des Wassers immer mit seinen Augen sehen. Es ist gut, wenn die

Dampfroͤhre aus dem hoͤchsten Theile des Kessels austritt. Das Wasser

wird auf die gewoͤhnliche Weise in den Kessel geschafft; die Pumpe kann

jedoch so vorgerichtet seyn, daß sie nach Umstaͤnden einen staͤrkeren

oder schwaͤcheren Zug machen kann. Kupferne Kessel sind bei dieser

Vorrichtung am besten. Der Aschenherd und das Geblaͤse kann, nach

Umstaͤnden, abgeaͤndert werden. Das Windrohr der Blasebaͤlge

kann entweder an dem Windkasten angebracht werden, oder beweglich seyn, und durch

ein Loch in der Ofenthuͤre laufen, wenn eine solche vorhanden ist, oder

bleibend unter der Thuͤre, oder an der Seite, oder in irgend einer anderen

Lage befestigt seyn. Das Ende des Zuges kann unter den Behaͤlter geleitet

werden, in welchem das Wasser fuͤr den Kessel aufbewahrt wird, damit es warm

in denselben gelangt.

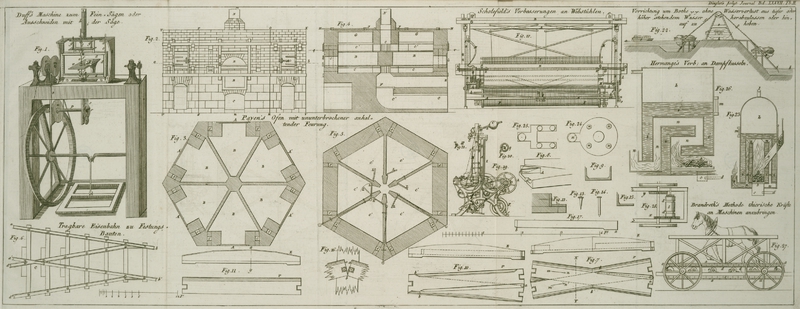

Erklaͤrung der Figuren.

Fig. 23. ist

ein senkrechter Durchschnitt, welcher den inneren Bau des Kessels zeigt. Das beste

Brennmaterial fuͤr diesen Kesselbau ist Steinkohle.

a, der Herd.

b, der Rost.

c, der Windkasten, mit einem Schieber oder Thore

unten.

d, das Windrohr des Blasebalges.

e, die Roͤhre, durch welche das Brennmaterial

nachgeschuͤttet wird.

f, ein Schieber, der obige Roͤhre, e, schließt,

und, wenn er geoͤffnet wird, das Brennmaterial nachrollen laͤßt.

g, ein zweiter Schieber, der die aͤußere Luft

abhaͤlt, wenn der Schieber f aufgezogen wird.

h, die Kiste zur Aufnahme des Brennmateriales.

iii, der Raum des Kessels, der mit Wasser

ausgefuͤllt ist.

k, der Raum, der mit Dampf ausgefuͤllt ist.

l, Dampfroͤhre.

m, Wassereiche.

nnn, Zugroͤhren, 4 oder mehr oder weniger,

die durch den Boden des Kessels austreten, und in eine einzige große

Zugroͤhre sich enden.

Fig. 24. ist

der Boden des Kessels von den Zugroͤhren n, n,

etc. durchbohrt.

b, ist der Rost am Grunde des Herdes.

n', ist ein groͤßerer Zug, welcher den Ausgang

der Zugroͤhren aus dem Kessel bildet. nn,

oͤffnen sich in denselben oder in einen Zugkasten, nachdem sie den Boden des

Kessels durchbohrten.

Fig. 25.

stellt nn vor, wie sie in Zugroͤhren, Statt

in einen Zugkasten sich oͤffnen. Diese Zugroͤhren, pp, stehen mit n' in

Verbindung, und koͤnnten noͤthigen Falls auch unter dem Kessel

angebracht seyn.

Fig. 26. ist

ein Mitteldurchschnitt eines Kessels in Form eines Parallelopipedes, auf welches ein

halber Cylinder aufgesezt ist. Diese Form taugt trefflich, wo Holz gebrannt wird.

Der Bau erklaͤrt sich aus denselben Buchstaben, wie in Fig. 23. Die punktirten

Linien bcd zeigen den Rost, den Windkasten und die

Windroͤhre an. c ist die Thuͤre

fuͤr den Feuerherd.

Tafeln