| Titel: | Verbesserung an den Weberstühlen, um Wollen- Tücher- und Zeuge, Baumwollen- und Seiden-Zeuge, und Leinwand und andere Stoffe zu weben, worauf Georg Scholefild, Mechaniker zu Leeds, Yorkshire, sich am 13. März 1828 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 37, Jahrgang 1830, Nr. XXXI., S. 103 |

| Download: | XML |

XXXI.

Verbesserung an den Weberstuͤhlen, um

Wollen- Tuͤcher- und Zeuge, Baumwollen- und

Seiden-Zeuge, und Leinwand und andere Stoffe zu weben, worauf Georg Scholefild,Ist auch Scholefield im Register genannt. A. d. Ue. Mechaniker zu Leeds, Yorkshire, sich am 13. Maͤrz 1828 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts. N. 24. Maͤrz.

1830. S. 314.

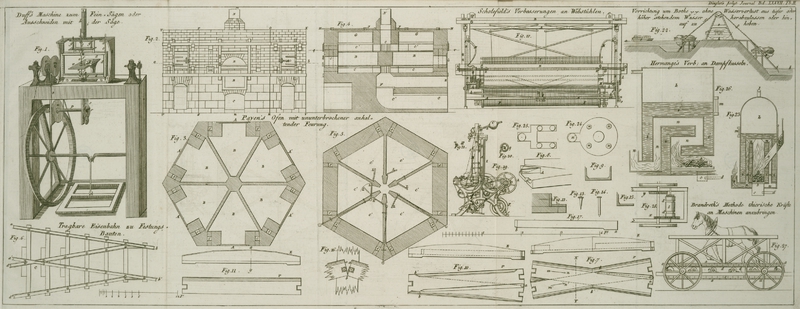

Mit einer Abbildung auf Tab. II.

Scholefield, Verbesserung an den Weberstuͤhlen

etc.

Diese Verbesserung besteht in gewissen Vorrichtungen, durch welche alle Theile eines

Stuhles so unter einander verbunden werden, daß sie entweder durch das Schwingen der

Lade mit der Hand, oder durch eine gemeinschaftliche Achse in gleichzeitige Bewegung

gebracht werden. Der Vortheil bei dieser Verbesserung besteht darin, daß jeder auf

einem solchen Weberstuhle weben kann, der auch gar nichts, oder so wenig von der

Weberei versteht, als die Finanzminister, die das Wohl der Fabriken unter ihren

Guckgucks-Fittigen ausbruͤten sollen; daß ferner, da die verschiedenen

Theile der Maschine so berechnet, und vor dem Weben so gestellt sind, daß jede

verlangte Art von Gewebe zum Vorscheine kommt, alle Bewegungen des Stuhles in

vollkommener Regelmaͤßigkeit von Statten gehen, und eine

gleichfoͤrmige gute Arbeit liefern, so lang der Stuhl im Gange gehalten

wird.

Diese Stuͤhle koͤnnen folglich auch durch irgend eine Kraft, als Dampf,

Wasser etc. in Bewegung gesezt werden, wenn man sie mittelst eines Laufbandes oder

Raͤderwerkes mit der Triebkraft in Verbindung bringt.

Fig. 18.

stellt diesen Stuhl von der Vorderseite, Fig. 19. von der Endseite

dar.

„A, „sagt der

Patent-Traͤger, den wir hier selbst sprechen

lassen,“ ist das Gestell, aus Gußeisen. B ist die Lade, aus Holz und nach der gewoͤhnlichen Art, mit

Gewichten C, welche auf den Hebeln, a, stellbar sind, um dem Blatte mehr oder weniger

Kraft zu geben. Die Hebel, a, sind in dem oberen

Theile der Latte gehoͤrig befestigt, und die Gewichte wirken mehr oder

minder kraͤftig, je nachdem sie mehr oder weniger von der Lade entfernt

sind. bb, sind die Stuͤzen, auf welchen

die Lade haͤngt; sie liegen auf ihrer Schneide, die so scharf ist, wie

ein Meißel, in Furchen oben auf den Schrauben, c,

und diese Schrauben haben oben und unten Niete, die in Vertiefungen im Gestelle

stellbar sind, D ist eine Walze, welche die Kette

liefert, E ist eine Drukwalze, die von den Hebeln,

d, und den Gewichten, e, getragen wird, wodurch ein bedeutender Druk zwischen den Walzen D und E entsteht. Beide

Walzen sind mit

einem groben Tuche bekleidet, damit sie an ihrer Oberflaͤche etwas

elastisch werden. F, ist die Walze, auf welcher die

Kette aufgezogen ist. Diese Walze wird durch die Schnur und das Gewicht f in einem leichteren Grade in ihrem Umlaufe

gehindert (gerieben), so daß die Kette zwischen der Walze E und F immer gehoͤrig gespannt

bleibt. G ist der Brustbaum, uͤber welchen

das Gewebe zu der Walze H laͤuft, welche, als

Tuchbaum, dasselbe aufnimmt, und durch den Laufriemen, g, mittelst der Thaͤtigkeit der Lieferungswalze, D, in Bewegung gesezt wird. h ist ein Stangenbolzen aus geschlagenem Eisen, der das Gestell

zusammenschraubt.

Die Hebel oder Knechte, ii, haͤngen in der

obersten Stange des Gestelles, AA, aus Gußeisen

mit doppelt herabhaͤngenden Vorspruͤngen, worauf die

Stuͤzpunkte der Hebel ruhen. Diese Stuͤzpunkte koͤnnen auf die

bequemsten Aufhaͤngepunkte in dem Gestelle, AA, geschoben werden. Fig. 21. ist ein

Querdurchschnitt des Gestelles AA.

Die Geschirre I haͤngen mittelst Schnuͤren

auf die gewoͤhnliche Weise an den Knechten. Die unteren Enden derselben sind

an den Hebeln K, befestigt, und an diesen sind die

Tretschaͤmeln angebracht. Ueber den Tretschaͤmeln und innerhalb des

Gestelles ist eine horizontale Achse, m, die man in Fig. 18. durch

die punktirten Linien angedeutet findet, hinter dem Gestelle A. Diese Achse laͤuft etwas uͤber den Mittelpunkt des

Stuhles hinaus, und wird daselbst von einem Augenbolzen gestuͤzt, der bei, 1,

in dem Gestelle A befestigt ist. Das andere Lager dieser

Achse befindet sich in dem Ende des Gestelles bei n. An

dem Ende der Achse, m, ist eine Schraube ohne Ende oder

ein Wurm, n, befestigt, der in das Rad o eingreift an dem unteren Ende der diagonalen Achse,

p. An dem oberen Ende der lezteren ist ein Triebstok

mit 16 Zahnen, der in das abgestuzt kegelfoͤrmige Rad, K, eingreift, welches 200 Zahne fuͤhrt, und am Ende der

Lieferungswalze, D, aufgezogen ist.

Da es nothwendig ist Raͤder von verschiedener Groͤße bei o zu haben, je nachdem verschiedene Arten von Geweben

gewoben werden sollen, so wird die diagonale Achse, p,

von einem Gestelle aus Gußeisen getragen, welches damit parallel laͤuft, und

dessen oberes Ende den Zapfen der Lieferungswalze umfaßt. An dem unteren Ende ist

ein Vorsprung, h, in welchem sich ein Ausschnitt, 4, und

eine Stellschraube befindet, um die diagonale Achse heben und senken zu

koͤnnen, im Verhaͤltnisse naͤmlich zu der verschiedenen

Groͤße der Wurmraͤder o, welche so viele

Zaͤhne enthalten muͤssen, als Kettenfaden in Einem Zolle Gewebes

vorkommen; d.h. ein 60zaͤhniges Rad gibt 60 Faden fuͤr den Zoll; ein

Rad von 20 Zahnen 20.

Alle meine Beschleunigungsraͤder sind mit der Zahl der Zaͤhne, welche sie enthalten,

auf der Spindel, m, ausgezeichnet, und genau in dem Mittelpunkte des Stuhles ist

eine hohle Rolle, oder eine Fangbuͤchse, q, deren

Einrichtung Fig.

20. zeigt. Der innere Theil derselben, 2, haͤlt zwei Zaͤhne

oder Faͤnge, und ist an der Achse, m, wohl

befestigt; der aͤußere Theil der Rolle, welcher die Feder, 3, und den

Fallfang enthaͤlt, laͤuft frei um die Achse m. Hieraus erhellt, daß die Achse, m, nur in

der Richtung des Pfeiles umher laufen kann, indem die Rolle in der entgegengesezten

Richtung los ist.

Auf der horizontalen Achse, m, befinden sich in

entgegengesezter Richtung zwei Tummler, r, zu jeder

Seite der Fangbuͤchse einer, deren Raͤnder in den Furchen der

Reibungsrollen, s, arbeiten, und die Reibungsrollen

haͤngen in den Schaͤmeln.

An der inneren Seite des Brustbaumes, G, und in der Mitte

der Laͤnge desselben ist das eiserne Gestell, L,

befestigt, welches bei t eine kleine hoͤlzerne

Rolle traͤgt. An dem unteren Theile der Lade, bei u, ist ein Laufriemen, v, von der Breite eines

Zolles befestigt, der uͤber die Rolle t

laͤuft, und an der hohlen Rolle, q, festgemacht

ist.

An dem Ende des Gestelles, L, ist eine Spiraldrathfeder

bei t befestigt, und an dem unteren Ende dieser Feder

ist eine Schnur angemacht, welche sie mit der hohlen Rolle an der entgegengesezten

Seite und in entgegengesezter Richtung des Riemens, v,

verbindet. Die Enden der Hebel k, sind an den Stangen,

x, befestigt, welche sich, wie man in Fig. 19.

sieht, aufwaͤrts zu den Hebeln, y, erstreken.

Diese Hebel sind stellbar durch die Loͤcher in dem Gestelle A, welche ihre Stuͤzpunkte tragen, und durch die

Schrauben, die man unten an den Stangen sieht. Die rechtwinkeligen Hebel, z, sind an den Seiten der Lade befestigt; ein Arm

derselben geht durch die Lade, und tritt in die Enden der Hebel M bei 5, waͤhrend die Stuͤzen der Hebel

M bei 6 sind. zz

sind selbstthaͤtige, sich drehende Sperrruthen, an deren Umfange und in der

Naͤhe der unteren Kante eine Menge metallner Spizen nach auswaͤrts

hervorragen. Diese Sperrruthen sind auf Achsen aufgezogen, welche mittelst

Schraubeubolzen an dem Brustbaume G befestigt sind. Die

Bolzenloͤcher sind laͤnglich, so daß jede nothwendige Stellung gegeben

werden kann. Ein gebogener Drath ist bei 7 befestigt, und leitet die Enden oder

Sahlleisten des Gewebes zu den Metallspizen.

Bei 8 befindet sich ein Fanghebel, welcher abwechselnd gegen zwei Vorspruͤnge

einer Platte wirkt, die auf der Achse, m, befestigt ist,

um die Schwungkraft zu hindern, die excentrischen Theile zu stark zu treiben. Er

wird durch die untere kleinere Schnur frei gelassen, an welcher er befestigt

ist.

Auf diese so eben erklaͤrte Weise ist nun mein Stuhl eingerichtet, wenn er mit

der Hand in Thaͤtigkeit gesezt wird. Wenn er von irgend einer anderen Kraft

getrieben wird, habe ich noch eine andere Verbesserung angebracht, naͤmlich

diese, daß er stehen bleibt, wenn ein Faden reißt, oder wenn die Spule leer ist.

Die bisher gebraͤuchlichen Kunst- oder Maschinenstuͤhle haben

eine allgemein bekannte Vorrichtung, nach welcher sie stehen bleiben, wenn das

Schiffchen nicht an seine Bestimmung gelangt, oder nicht in die Buͤchse

kommt. Meine Verbesserung besteht darin, daß ich das Schiffchen hindere, in die

Buͤchse zu kommen, wenn der Faden bricht, oder wenn das Schiffchen leer

geworden ist. Dieß geschieht auf folgende Weise. Ich bringe an dem Hinteren Theile

des Schiffchens (oder Schuͤzens) zwischen dem Ende der Spule und der Rolle

oder dem Drache, uͤber welche oder welchen der Faden in das Auge des

Schiffchens laͤuft, einen kleinen rechtwinkeligen Hebel an, der sich an dem

Scheitelpunkte seines Winkels in der Seite des Schiffchens so stuͤzt, daß ein

Arm desselben nach abwaͤrts haͤngt. Der horizontale Arm des Hebels hat

an seinem aͤußersten Ende ein Auge, durch welches der Faden des Eintrages

laͤuft. So lang der Faden ganz bleibt, so haͤlt die Spannung desselben

den Winkelhebel in der Stellung eines Winkelmaßes; in dem Augenblike aber, wo der

Faden reißt, laͤßt er nach; laͤßt den horizontalen Arm des Hebels, den

er stuͤzt, fallen, und treibt folglich das untere Ende des Hebels aus dem

Schiffchen, welches mit einer eigenen Oeffnung zu diesem Ende versehen ist. Der aus

dem Schiffchen hervorragende Hebelarm faͤngt nun einen Aufhaͤlter am

Ende des Rietblattes, und das Schiffchen ist in seinem Laufe aufgehalten.

Da der Eintrag immer schlaff ist, wenn das Schiffchen aus der Buͤchse

zuruͤkkommt, so stehen die Aufhaͤlter am Ende des Rietblattes

teilweise, so daß sie nur dann auf den Hebel in dem Schiffchen wirken

koͤnnen, wenn dieses in die Buͤchse einfaͤhrt, nicht aber wenn

es aus derselben zuruͤk herauskommt.

Bei Wollen- oder Worsted-Ketten, oder bei solchen Ketten, welche

Feuchtigkeit waͤhrend des Webens fordern, wende ich Dampf an, welcher durch

eine kupferne Roͤhre mit feinen Oeffnungen, die quer durch den Stuhl unter

der Kette zunaͤchst an den Tretschaͤmeln durchlaͤuft, zu den

Faden geleitet wird.Waͤre Hr. Scholefield ein so guter Arzt als

er Mechaniker ist, so wuͤrde er gewiß nie auf den heillosen Gedanken

gerathen seyn, die Kettenfaden und den armen Weber zugleich in einem

16stuͤndigen Dampfbade zu halten. Waͤre in England nur ein

Bruchtheil einer medicinischen Polizei von der lezten Decimalstelle, die man

sich denken mag, so wuͤrde diese diese Dampfvorrichtung verbieten,

die den armen Weber, der ohnedieß so vielen Krankheiten durch seine Arbeit

ausgesezt ist, noch elender machen muß, als er es ohnehin fruͤhzeitig

genug wird.A. d. Ue.

Ich webe zwei oder mehrere Stuͤke in Einem Stuhle auf ein Mal, und mit so viel

Schiffchen, als Stuͤken, nur mit dem einzigen Unterschiede, daß in der Mitte

der Lade noch eine besondere Buͤchse angebracht ist, wenn ich zwei

Stuͤke webe. Dann ist auch noch ein Hebel zum Werfen des Schiffchens

vorhanden, der rechts und links wirft. Die Stuͤke muͤssen beide von

derselben Qualitaͤt seyn.

Um die Maschine in den Gang zu bringen (was mittelst der Bewegung der Lade

geschieht), bringe man die Lade in die Lage der punktirten Linien, Fig. 19., d.h., mit dem

Rietblatte gegen das Tuch. Die Kette wird dann offen, und zur Aufnahme des

Schiffchens bereit seyn. Wenn die Lade ruͤkwaͤrts gestoßen wird, kommt

das obere Ende des Hebels, z, in Beruͤhrung mit

dem Hebel y (der damals still steht). Das untere Ende

des Hebels z erhaͤlt folglich eine Bewegung nach

abwaͤrts, und fuͤhrt das kurze Ende des Hebels M bei 5, mit sich. Dadurch erhaͤlt das untere Ende des Hebels M eine rasche und kraͤftige Bewegung, an welchem

der Treiber angebracht ist, der das Schiffchen mit bedeutender Kraft durch die Kette

schnellt. So wie ferner der andere Hebel, y, zur Linken

des Stuhles von dem Hebel z in Folge der Bewegung des

Hebels k frei wird, tritt das Schiffchen ohne Hinderniß

in die Buͤchse, wo eine flache Feder dem Zuruͤk- und

Aufwaͤrtsspringen desselben vorbeugt.

Waͤhrend die Lade sich gegen das Tuch bewegt, dreht der Riemen v die Achse, m, zur

Haͤlfte um. Diese fuͤhrt die excentrischen Raͤder, wechselt

also die Tretschaͤmel, und mit diesen die Stellung der beiden Hebel y, welche auf die Hebel, M,

zum Werfen des Schiffchens wirken. Zu gleicher Zeit dreht die Schraube ohne Ende,

die sich am Ende der Achse, m, befindet, das Wurmrad,

o, und liefert einen Theil der Kette von der Walze,

D, ab, welche, da sie durch den Riemen g, mit der Walze, H,

verbunden ist, zugleich das Aufrollen eines Theiles des bereits gewebten Zeuges

veranlaͤßt.

Der Zwek der Feder, w, ist das

Zuruͤkfuͤhren des aͤußeren Theiles der hohlen Rolle in ihre

vorige Lage, nachdem sie sich um die Haͤlfte umgedreht hat. Wenn die Lade

sich gegen das Tuch bewegt, ist die hohle Rolle, q,

fest; folglich bewegte sie die Achse m. Bei der

entgegengesezten Bewegung der Lade ist die Rolle, q,

los, und wird von der Feder, w, so lang

zuruͤkgezogen, bis der Fang, 3, uͤber einen der Haͤlter in dem

inneren Theile, 2, der hohlen Rolle faͤllt, wo dann die Achse, m, wieder vorwaͤrts bewegt wird.

Jeder Faden Eintrages kann so viele Schlaͤge erhalten, als nothwendig ist,

ohne daß Kette nachgeliefert wird. Nie koͤnnen zwei Theile Kette auf Einen

Faden Eintrag kommen; das Schiffchen muß durch die Kette durchgelaufen seyn, ehe

dieselbe zum zweiten Male nachgeliefert werden kann, und das Schiffchen wird nicht

laufen, wenn es nicht seine eigene Kette hat; d.h., es koͤnnen nie zwei Faden

Eintrag neben einander zu liegen kommen. Auf diese Weise ertheilt die Schwingung der

Lade der horizontalen Achse, m, eine umdrehende

Bewegung, und sezt alle uͤbrigen Theile des Stuhles mit der hoͤchsten

Genauigkeit in Thaͤtigkeit.

Die Vortheile bei meinem Stuhle sind: 1) daß jeder Mensch auf demselben arbeiten

kann, der bloß die Lade mit der Hand vor- und ruͤkwaͤrts zu

schieben vermag; 2) das Gewebe faͤllt auf demselben aͤußerst

gleichfoͤrmig aus: in jedem Zoll Breite liegen gleich viel Faden; 3) die

Laͤnge der Kette und die Bewegung der Lade bleibt immer dieselbe; 4) die

Sperrruthen bleiben immer in der gehoͤrigen Entfernung von dem Rietblatte; 5)

wenn der Meister oder Aufseher ein gehoͤriges Beschleunigungsrad bei o aufgesezt hat, ist der Arbeiter gezwungen ein gutes

Stuͤk zu machen; 6) in jeder Bauernhuͤtte kann mit diesem Stuhle durch

jede Hand, so wie auch mit Dampf- und Wasser-Kraft, das

schoͤnste Gewebe verfertigt werden. Wenn der Stuhl durch Dampf etc. getrieben

werden soll, darf man nur ein Laufband uͤber die Laufscheibe bei 14 werfen;

7) alle jezt gebraͤuchlichen Weberstuͤhle koͤnnen mit einer

unbedeutenden Auslage in diesen Stuhl verwandelt werden.

Mein Patent-Recht besteht darin: 1) in meinem Verfahren jedem Zoll eine

bestimmte Anzahl von Faͤden zu geben; 2) im Baue der selbstthaͤtigen

sich drehenden Sperrruthen; 3) in meinem Verfahren, zwei und mehrere Stuͤke

mir vollkommenen Sahlleisten in Einem Stuhle zu weben; 4) darin, daß alle Theile des

Stuhles durch die bloße Bewegung der Lade in Thaͤtigkeit gebracht werden; 5)

in Anwendung des Dampfes auf solche Ketten, welche feucht gewebt werden

muͤssen.Es ist nicht unsere Schuld, wenn der Leser diese

Patent-Erklaͤrung eben so wenig deutlich findet, als die

Figur. Der Patent-Traͤger hat die Erklaͤrung selbst

abgefaßt: seine Zeichnung war aber gewiß deutlicher. Wie kann man nun zu

einem solchen Stuhle kommen? Nicht einmal ein Modell, viel weniger der Stuhl

selbst, darf aus dem freien England ausgefuͤhrt werden, und nach der

besten Zeichnung arbeitet man sich schwer. Sollten nicht die

Continentalstaaten dem Hrn. Scholefield

Patent-Recht schenken, wenn er so gut seyn

will, ihnen einen seiner Leute zu schiken, der solche Stuͤhle

verfertigt? A. d. Ue.

Tafeln