| Titel: | Ueber Cavallier's, Frère et Comp., Knetemaschine. |

| Fundstelle: | Band 37, Jahrgang 1830, Nr. XLVII., S. 166 |

| Download: | XML |

XLVII.

Ueber Cavallier's, Frère et

Comp., Knetemaschine.Wir haben schon so oft von Knetemaschinen in diesen Blattern gesprochen, und im

2ten Aprilhefte l. J. S. 111. die Ansicht eines

erfahrnen, angesehenen und seiner Zeit zu Wien ruͤhmlich bekannt

gewesenen Bakermeisters mitgetheilt. Wir sind vollkommen uͤberzeugt, daß

die Ansichten dieses Meisters in feiner Kunst aus dem Leben, aus der Erfahrung

aufgegriffen und wahr und richtig sind, wir sind uͤberzeugt, daß, wenn

eine Maschine die Hand des Menschen bei dem Kneten des Teiges zum Brote ersezen

koͤnnte, die Baͤkermeister, denen ihre Leute in der

Baͤkerstube keine geringe Summe kosten, laͤngst diese Maschine

eingefuͤhrt haben wuͤrden, wenn sie wahre Vortheile bei derselben

gesehen haͤtten; denn kein Bakermeister ist so arm, daß er sich nicht

eine solche einfache Maschine beilegen koͤnnte, die ihm kaum mehr als den

halben Jahreslohn eines Baͤkerjungen kostet. Waͤhrend wir aber,

bei unserer hohen Werthschaͤzung aller Maschinen, wodurch

Menschenhaͤnde erspart und Menschen wieder in ihren wahren Menschenwerth

eingesezt werden koͤnnen, als Gegner der Knetemaschinen aufzutreten uns

gezwungen glauben, halten wir es auch fuͤr unsere Pflicht, die Ansichten

unserer Gegner treu darzustellen, damit wir einen so wichtigen Gegenstand nicht

einseitig und parteiisch zu behandeln scheinen. In jeder Streitsache muß das

„audiatur et altera

pars“ gelten, ehe der Handel entschieden werden kann. Wir

haben daher auch die Notiz in den Annales de

l'Industrie uͤber Cavallier's Knetemaschine mit jener des Register's verbunden. A. d. Ue.

Aus dem Register of Arts, Junius 1830, S. 17.

und aus den Annales de

l'Industrie, 1830 N. III. S. 177. aus dem Register und aus den

Annales N.

IV. Auch uͤber die Knetemaschine der Gebruͤder Gui. Aus dem Bulletin d. Scienc. technol. Mars. S.

275.

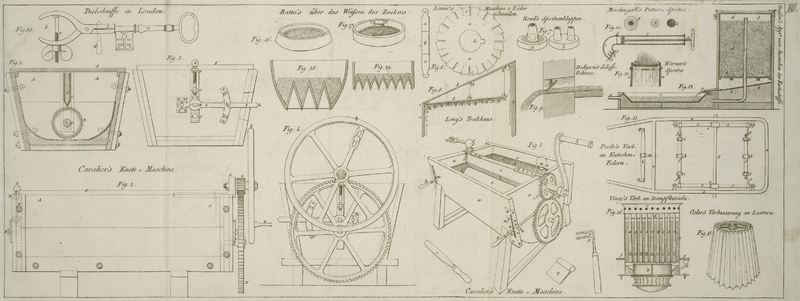

Mit Abbildung auf Tab.

III.

Cavallier's Knetemaschine.

Das Register of Arts erwaͤhnt a. a. O. eines

franzoͤsischen Patentes, welches Hr. Cavallier und

Comp. sich auf seine Maschine geben ließ; eines englischen, das Hr. Poole, als Agent desselben, auf diese Maschine nahm,Wir haben bereits von diesem Patente Nachricht gegeben. A. d. Ue. und noch einer besonderen Broschuͤre uͤber diese Maschine, die

die Patent-Traͤger austheilen, die aber sehr unverstaͤndlich

abgefaßt seyn soll. Auch weicht die dieser Broschuͤre beigegebene Abbildung

von dem Modelle ab, welches der Patent-Traͤger im National-Repository aufgestellt hat. Das Register hielt es daher fuͤr geeignet, eine

Zeichnung nach dem Modelle zu liefern, welches im National-Repository aufgestellt ist, und diese Zeichnung mittelst

folgender Beschreibung zu erklaͤren, die wir hier woͤrtlich

liefern.

„aaaa, Fig. 5., ist ein

starker hoͤlzerner beinahe vierekiger Trog, der sich nach unten zu etwas

verschmaͤlert und einen gekruͤmmten oder

halbwalzenfoͤrmigen Boden hat. Der untere Theil dieses Troges ist mit

Eisenblech ausgefuͤttert, wie man an bb

sieht, und der Laͤnge nach durch eine senkrechte Scheidewand, o, getheilt.

Der untere Theil dieser Scheidewand, d,

laͤuft in einen spizigen Winkel zu, und ist mit Eisenblech beschlagen,

damit er einen Krazer auf der Oberflaͤche des hohlen Cylinders aus

Gußeisen, e, bildet, der sich unter demselben

bewegt. Die Achse des Cylinders, e, welche an einer

Seite durch den Trog laͤuft, fuͤhrt ein Zahnrad, f, welches von einem Triebstoke, g, in Bewegung gesezt wird, der von einer Kurbel,

h, getrieben wird. Bei ii sind die sogenannten „Saͤke oder Size (der

Erfinder), die sich nach abwaͤrts erstreken, so daß sie den

senkrechten Ausschnitt oder Falz, der zur Aufnahme derselben an jedem Ende

des Troges angebracht ist, schließen.“

„Diese Stuͤke“ sagen sie „fuͤhren

zwei Baken an ihrer inneren Seite, durch welche der Krazer seitwaͤrts

gehalten wird.“

„Die Lager der Zahnraͤder, f und g, befinden sich in einer aufrechten Stange an jedem

Ende des Troges, und sind mittelst derselben mit der senkrechten Scheidewand,

cd, verbunden, so daß, wenn es

noͤthig wird, den Raum zwischen der Walze und dem gekruͤmmten

Boden des Troges, wo der Teig gebildet wird, zu vergroͤßern, die Griffe

kk zweier Hebel der zweiten Classe gehoben

werden. Da diese Hebel in der Nahe der Stuͤzpunkte, wovon man einen bei

I sieht, mit den oben erwaͤhnten

senkrechten Stangen verbunden sind, so heben sie zugleich die Walze, den Krazer

und das Raͤderwerk in jede Hoͤhe, welche durch die Ausschnitte,

mm, moͤglich wird, durch welche die Hebel

laufen, und in welchen sie mittelst der Bolzenstifte, n, die durch die Loͤcher, welche durch die Hebel und durch die

Waͤnde der Ausschnitte aus Gußeisen laufen, befestigt werden. Um den

Krazer, cd, nach der Walze, e, zu stellen, werden Schrauben gewoͤhnlicher Art hierzu

verwendet: diese Schrauben haben kugelfoͤrmige Koͤpfe, durch

welche ein Loch, o, laͤuft, in welches man

einen Schluͤssel stekt, so daß, wenn man den Kopf der Schraube dadurch

dreht, der Krazer in jede beliebige Entfernung parallel mit dem Cylinder

gestellt werden kann. Dieser ganze Apparat steht auf starken hoͤlzernen

Fuͤßen mit Querbalken, wie die Figur zeigt.“

Das Register theilt nun, theils im Auszuge, theils in Extenso, das Verfahren ans oben erwaͤhnter

Broschuͤre mit, nach welchem mit dieser Maschine der Teig zum Brote bereitet

wird.

„Es ist einerlei, ob man nach franzoͤsischer Art Sauerteig oder

nach englischer Hefen zu dem Teige nimmt, welcher mit dieser Maschine geknetet

werden soll. Die erforderliche Menge Mehles, Hefen und Wassers, und was die

Baker sonst zum Brote brauchen, wird in dem Troge gehoͤrig mittelst der

Kruͤke, p, unter einander gemengt. Das Kneten

faͤngt damit an, daß man obiges Gemenge durch das Drehen der Kurbel unter

dem Cylinder durchtreibt. Nachdem aller Teig aus einem Fache in das andere

hinuͤber getrieben wurde, wird die Kurbel in entgegengesezter Richtung

gedreht, wodurch der Teig wieder in das vorige Fach zuruͤkgetrieben wird.

Auf diese Weise wird der Teig durch Wechslung der Richtung, in welcher der

Cylinder gedreht wird, aus einem Fache oder aus einer Abtheilung in die andere

getrieben werden, bis der ganze Teig gehoͤrig durchgeknetet

ist.“

Es ist offenbar, daß der Teig hier auf diese Weise bloß gewalgt, aber nicht

geknetet wird. A. d. Ue.

„Ehe man den Cylinder dreht, muß er mittelst der Hebel, kk, in seine hoͤchste Lage gehoben,

und, so wie die Arbeit nach und nach fortschreitet, von einem Loche zu dem

anderen herabgelassen, und mittelst des Stiftes, n,

darin befestigt werden, bis man endlich zum untersten Loche mit demselben

herabkommt, wo der Zwischenraum zwischen dem Cylinder und dem

ausgehoͤhlten Troge des Bodens sehr eng ist, also der Teig schon ziemlich

nachgiebig seyn muß, um durch denselben ohne großen Gewaltaufwand durchgetrieben

werden zu koͤnnen.“

„Wenn“ heißt es in der Broschuͤre „der Teig

bei den ersten Umdrehungen der Walze zu weich ist, so sezt man so viel Mehl zu,

daß man in der Folge keines mehr zuzusezen braucht. Man darf sich jedoch nicht

zu viel auf das erste Ansehen verlassen, indem der Teig spaͤter fester

wird, als man Anfangs haͤtte erwarten sollen.“

Der Nachtheil hiervon bei dieser, wie bei jeder anderen Knetemaschine ist

offenbar. Der Teig ist hier dem Auge und der fuͤhlenden Hand des

Kneters entzogen. Die Maschine weiß nicht, ob zu wenig oder zu viel Wasser

im Teige ist, sie fuͤhlt nicht, wie viel das Mehl anzieh: denn nicht

jedes Mehl zieht gleich stark an. Alles dieß fuͤhlt aber die Hand des

Baͤkers mit Einem Griffe.A. d. Ue.

„Die Menge Mehles muß mit aller moͤglichen Genauigkeit berechnet

werden: ehe zu wenig als zu viel ist indessen weit rathsamer, da man leichter

Mehl als Wasser nachschuͤtten kann.“

„Das Mehl muß mittelst kleiner Brettchen nachgestreut werden, so daß es zu

beiden Seiten der Maschine eine ebene Flaͤche bildet. Die

Patent-Traͤger liefern diese Brettchen, so wie den Handkrazer, q, und ein biegsames Messer, r.“

„Das Nezen“ heißt es in der Broschuͤre

„geschieht mittelst eines Pinsels, mit welchem der Teig mit Wasser

uͤbersprizt wird; waͤhrend des Sprizens muß die Walze zugleich

gedreht werden, damit man immer eine neue Oberflaͤche des Teiges

erhaͤlt, und dieser uͤberall gleich naß wird. Um den Teig aus dem

Troge zu nehmen, darf derselbe nur von dem Cylinder abgenommen werden, indem er

auf demselben in großen Stuͤken gegen den Krazer kommt. Jedes

Stuͤk kommt hierauf in einen gemeinschaftlichen Korb, aus welchem es

genommen wird, um Leibe daraus zu bilden. Dieser Korb ist aber nur dort noͤthig, wo die

Maschine nicht in dem Bakhause selbst aufgestellt ist, und das Brot nicht

alsogleich abgewogen werden kann. Wo lezteres geschehen kann, laͤßt man

den Teig in jenem Fache, in welches ihn die lezte Umdrehung des Cylinders

gebracht hat, und nimmt ihn aus demselben zum Abwaͤgen nach und nach

heraus: eine Arbeit, die auf dem Dekel des Troges selbst geschehen

kann“ (welchen, sagt Hr. Hebert sehr

aufrichtig, wir in der Zeichnung aus Versehen weggelassen haben). „Es

laͤßt sich leicht begreifen, daß, wenn nur fuͤr Einen Einschuß in

den Ofen Teig geknetet werden soll, oder daß, wenn fuͤr jeden Einschuß,

wie es in einigen Laͤndern Sitte ist, ein eigener Sauerteig

angeruͤhrt wird, es nicht noͤthig ist, den Sauerteig

aufzubewahren, der nicht verbraucht wurde.Wir begreifen dieß nicht so leicht; die Dunkelheit in diesem Ausdenke ist

zu groß, als daß wir die Wahrheit ertappen, viel weniger zu G sichte bekommen koͤnnten. A. d.

Ue. Man muß ferner bemerken, daß der Baker, der nur einiger Maßen sein Mehl

und das Brot kennt, das er aus demselben zu baten wuͤnscht, durch das

bloße Ansehen des Teiges leicht die Zahl der Umdrehungen bestimmen kann, die zur

Erhaltung eines guͤnstigen Resultates von Seite der Walze nothwendig

sind.Dieß ist zu viel gefordert von dem groͤßten Virtuosen in der

Bakerkunst. Es gibt Falle, in welchen der Baker durch das bloße Ansehen

des Teiges sagen kann, und mit Bestimmtheit sagen wird, daß er schlecht

ist. Es gibt aber Falle, in welchen auch der erfahrenste Baͤker

seinen eigenen Augen, dem „bloßen Ansehen“ nicht

trauen wird, und unwillkuͤrlich mit seiner Hand in den Teig

fahren wird, um, wie einst Thomas, mit seinen Fingern zu sehen, ob das,

was er zu sehen glaubt, wirklich so ist, wie er es zu sehen glaubte.

Wenn es indessen auch moͤglich waͤre die Guͤte des

Teiges durch das bloße Ansehen zu erkennen, so muͤßte der Baker

vorlaͤufig erst feine Maschine kennen, wenn er hiernach die Zahl

der Umdrehungen des Cylinders bestimmen, oder jene aus dieser herleiten

wollte, und diese Knetemaschine wuͤrde wie ein Billiard, auf

welchem man erst dann gut spielt, wann man es kennt. Jeder neue

Bakerjunge und jede neue Knetemaschine wurde schlechtes Brot geben. A.

d. Ue. Es verdient kaum bemerkt zu werden, daß gegen das Ende eines jeden

Knetens, d.h., wenn die eine Seite des Troges auf dem Punkte ist, leer zu

werden, es immer noͤthig ist, den an der Scheidewand haͤngenden

Teig mit dem Handkrazer ein Mal abzukrazen, und ihn zugleich mit jenem, was an

dem Boden unter der Walze waͤhrend der Umdrehungen haͤngen bleibt,

wieder unter die Walze zu werfen, waͤhrend diese sich dreht.“

Es ist offenbar, daß auf diese Weise in dem Teige und in dem Brote sogenannte

Bazen (flache Klose) entstehen

muͤssen. A. d. Ue.

„Das Wasser muß etwas waͤrmer als gewoͤhnlich angewendet

werden, damit die Temperatur der Walze erhoͤht wird, indem diese ein

guter Waͤrmeleiter ist, und sich folglich leicht in Gleichgewicht mit der

umgehenden Luft stellt. Des Winters ist diese Vorsicht unerlaͤßlich.

Wenn, unerachtet des Rathes, lieber eine zu kleine Menge Mehles, als eine zu große nach dem

Anmachen des Teiges zuzusezen,Die Absicht, warum Anfangs ehe weniger Mehl zum Teige genommen werden

soll, ist wahrscheinlich diese, weil diese Maschine mehr ein

Ruͤhrkuͤbel als eine Knetemaschine ist. Man

koͤnnte, wenn sie wasserdicht waͤre, vielleicht damit ehe

Burter ruͤhren, als einen gesunden, schmakhaften Brotteig

fertigen. Der Baker, der Brot bakt, kann keinen Nudelwalger dazu

brauchen, wohl aber der Pastetenbaͤker. A. d. Ue. der Teig dennoch zu fest werden sollte, so muß Wasser mit einer

Buͤrste zugesprizt werden, wie bereits bemerkt wurde. Was das Uebrige

betrifft, naͤmlich den Grad der Gaͤhrung, die Zeit, welche der

Teig zu dem sogenannten Aufgehen braucht etc., so kann alles dieses auf irgend

eine Weise, welche Ortsverhaͤltniß oder Gutduͤnken nothwendig

macht, eingeleitet werden.“

Dieses „Uebrige“ und

„Grad der

Gaͤhrung“

„Zeit“ etc. erinnert uns an die alten englischen

Parliamentsacten „de omnibus et quibusdam

aliis,“ und an manche neue Schreiberausfertigungen

„uͤber Alles, was zu

vollziehen ist, und noch Einiges andere.“ A. d.

Ue.

„Man darf jedoch nicht vergessen, daß dieser Petrisseur d.h. diese Knetemaschine, das Mehl besser und

gleichfoͤrmiger mengt, und jedes Theilchen desselben in unmittelbare

Beruͤhrung mit dem Wasser bringt. Das Mehl saugt also nicht bloß alles

Wasser ein, welches dasselbe im Stande ist zu verschlingen, sondern nimmt selbst

noch mehr auf, als man mit der Hand demselben nicht beizubringen vermag.Wenn die Maschine dieß wirklich thut, so ist sie ein gefaͤhrlich

s Werkzeug in der Baͤkerstube;

denn jeder Baker wuͤnscht nichts sehnlicher, als nicht mehr

Wasser in seinen Teig zu bringen, als zu einem guten Brote noͤthig ist. Wehe dem Baͤker, der zu

viel Wasser in seinem Brote hat. A. d. Ue. Hiernach kann der Baker leicht bestimmen, wie viel er zusezen muß und

darf.“

„Mit Einem Worte, das Kneten des Teiges mit der gegenwaͤrtigen

Maschine ist von dem gewoͤhnlichen Kneten in Nichts verschieden, als daß

es ein vollkommneres Kneten ist.“

Mit diesem „Einem Worte“ ist

viel zu viel gesagt. Nicht bloß jeder Baker, sondern jede Hausfrau oder jede

Tochter, die Brot baten kann, wird bei Ansicht dieses in einer Art von

Uhrwerk aufgezogenen Nudelwalgers sagen, daß hier gewalgt, nicht geknetet wird, und daß

der Teig selbst zu Nudeln, ehe geknetet werden muß, ehe er gewalgt werden kann. Ein Brot, wie eine Nudel,

ist aber ein schlechtes Brot. A. d. Ue.

„Denn, Statt daß hier das Mehl mit dem unsicheren und ungleich wirkenden

Arme des Mannes gemengt wird, wirkt die gleichfoͤrmig druͤkende

Walze ununterbrochen auf dasselbe.“

Sehr naiv ist das Ende. „Es ist nun der Urtheilskraft eines jeden Bakers

uͤberlassen, ob er von den vielen Vortheilen, die sich mittelst einer so

einfachen und zugleich sinnreichen (?Ein Nudelwalger an einem Bratenwender angebracht, ist doch wahrhaftig

kein feiner Wiz. A. d. Ue. Maschine erhalten lassen, Gebrauch machen will. Denn es muß jedem

einleuchten, daß dieser Mechanismus alles gewahrt, was zu einem

„(schlechten Nudel-)“ Teige gehoͤrt:

Erneuerung der Oberflaͤchen, Einwirkung der Luft, gleichfoͤrmige

Vertheilung aller Theilchen etc. etc.“

Nicht so naiv, sondern Marktschreiereien aͤhnlich ist der Anfang, den wir hier

(wie man sagt) zu guter Lezt geben wollen:

„Da jedem menschlichen Wesen, mittelbar oder unmittelbar, an der Erzeugung

eines guten, wohlfeilen und vorzuͤglich reinlichen Brotes gelegen seyn muß, so bedarf es keiner

Entschuldigung, wenn man dem englischen Publikum Mittel an die Hand gibt, zu

einem so seltenen und wuͤnschenswerthen Gegenstande zu gelangen. Die

wahrhaft barbarische und ekelhafte Weise, Brot mit nakten Haͤnden und Armen,Zu viel Ziererei wird ekelhaft. Der unsterbliche Dechant von St. Patrick,

Jonathan Swift, fand es der Muͤhe

werth in sein Tagebuch zu schreiben: „Wem nichts rein genug ist, der muß den Kopf voll Garstigkeiten

haben;“ (A nice man is a

man of nasty ideas), und man wird

diese Bemerkung des alten Dechantes nur zu oft wahr finden.

„Ziererei bringt um manchen guten Bissen“ sagte

einst ein alter Offizier, der eben so gern geschnittene Nudeln in der

Suppe aß, als Esau Linsen, und der zufaͤllig diese Suppe an dem

Tische des Uebersezers ganz nach seinem Geschmak fand. „Ich

habe“ sagt' er, „seit Jahren keine so gute

Nudelsuppe gegessen. Sie ist so, wie mir meine selige Frau sie

machte, nachdem ich sie dieselbe vorher machen lehrte. Meine Frau

war in einem sogenannten Institute erzogen, und kannte also von

allem dem, was man in einem Hause braucht. Nichts. Ich bat sie um

eine Nudelsuppe, meine Lieblingsspeise, gleich in den ersten Tagen

nach der Hochzeit; die Suppe kam auf den Tisch; ich konnte keinen

Loͤffel voll davon hinabwuͤrgen; die Nudeln blieben

mir an den Zaͤhnen haͤngen und im Gaumen kleben. Ich

bat fuͤr den naͤchsten Tag um dieselbe Suppe, und

wurde wie Tags vorher bedient, und am dritten und vierten Tage

erging es mir um nichts besser. Ich sah also, daß der Fehler in der

Kuͤche war, und meine Frau entschuldigte sich mit der

Bemerkung: daß sie die Nudeln selbst bereitet und sich auf das

sorgfaͤltigste gehuͤtet hat, den Teig ja mit keiner

Hand zu beruͤhren, daß sie bloß die Eier und etwas Wasser mit

dem Mehle zu einem Teige geruͤhrt, und dann den Teig mit dem

Nudelwalger ausgewalgt habe: es ist keine Hand daran gekommen!

fuͤgte sie in ihrer Naivitaͤt bei. Ich bat sie,

kuͤnftig ihre beiden Handchen zu brauchen, den Teig so lang

auf dem Brette zu kneten, bis er in die

Hoͤhe springt, wenn sie ihn auf dem Brette niederwirft, und

dann erst zu walgen (denn so hatte ich mir meine Suppe

fruͤher selbst bereitet): sie fand, daß ich Recht hatte, und

daß das Walgen das Kneten nicht

ersezt. A. d. Ue. zuweilen sogar mit den Fuͤßen,In einigen Militaͤrbaͤkereien war und ist dieß zuweilen

allerdings noch der Fall; allein die Fuͤße der Kneter sind dann

vielleicht reiner, als manche Hand, die die ganze Stadt kuͤßt.

Werden die Trauben, die Malvasier und Malaga und Madeira geben, nicht

auch mit den Fuͤßen ausgetreten? A. d. Ue. zu kneten, war nur zu lang schon unter den gesitteten Voͤlkern

noch immer Sitte. Den Franzosen verdankt die

Menschheit die Erfindung eines Desideratums in der Hauswirthschaft,

naͤmlich die Knetemaschine (le Petrisseur)

den mechanischen Brotbereiter.Wir wissen, daß Kaiser Joseph schon die

Knetemaschine versuchen ließ, und daß er und seine Feldbaͤker sie

verwarfen, weil sie nicht schnell genug und nicht reinlich genug arbeitet, Insecten, Haare und Alles, was der

Baͤker aus dem Teige herausziehen kann, wenn er gut knetet, in

demselben zuruͤklaͤßt. So viel wir ferner wissen, wurde

die Knetemaschine in neueren Zeiten zu Genf, nicht in Frankreich, wieder

aus der alten Maschinenrumpelkammer hervorgezogen.A. d. Ue. Die Anwendung dieser sinnreichen und schaͤzbaren Verbesserung der

Baͤkerkunst, welche der Haͤnde der Menschen entbehren lehrt, wird ohne Zweifel in

England bald allgemein werden, wo alles Nuͤzliche, auch wenn es fremd

ist, alsogleich und gehoͤrig gewuͤrdigt wird.“

Wir zweifeln indessen sehr, daß die Knetemaschinen, und besonders diese hier,

in England Gluͤk machen wird. Wenn der Englaͤnder eine

Knetemaschine macht, so wird er sie mit einigen Duzend excentrischer Scheiben und Muscheln ausstatten, aber keine

concentrischen Bewegungen hierzu brauchen. Es verdient bemerkt zu werden,

daß alle Maschinen, durch welche Menschenhand in

irgend einer etwas zusammengesezteren Arbeit ersezt werden soll, nur durch

Excentricitaͤt ihrer Bewegungen ihren

Zwek erreichen koͤnnen. Sonderbar, daß dasjenige, was man an Menschen

so sehr fuͤrchtet, in der Mechanik gerade dasjenige ist, was die

Maschine dem Menschen so sehr aͤhnlich macht: Excentricitaͤt.

A. d. Ue.

In den Annales de l'Industrie befindet sich a. a. O. ein

Bericht einer Commission der Société Centrale

d'Agriculture du Depart. de la Seine inférieure uͤber die

Knetemaschine der HHrn. Cavallier, Frère et Comp. Die Commission bestand aus Hrn. Girardin, als Bericht-Erstatter, aus dem

Praͤsidenten der Société Hrn. Dubuc, aus Hrn. Le Pasquier,

aus dem M. Dr.

Pouchet, und sogar aus einem Abbe, F. F. Gossier, Chanoine honoraire.

Es ist dem Berichte eine Zeichnung beigefuͤgt, es ist aber keine

ausfuͤhrliche Beschreibung dieses Pétrisseur

mécanique gegeben, indessen kommen jedoch einige Notizen in

demselben vor, welche theils beachtet, theils beleuchtet werden muͤssen. Der

Cylinder dieser Maschine, mit welcher die unten folgenden Versuche angestellt

wurden, war 1,66 MeterEin Meter ist etwas mehr als 3 alte Pariser Fuß.

A. d. Ue. lang, und hielt 0,23 Meter im Durchmesser. Andere Dimensionen der Theile der

Maschine sind nicht angegeben.

Es heißt hier: „der Teig wird nicht bloß gewalgt (laminé), sondern bestaͤndig um sich aufgewunden (enroulé), und daß

zwar in entgegengesezter Richtung, so oft die Walze in entgegengesezter Richtung

gedreht wird. Diese Bemerkung ist wichtig, denn mittelst dieses

bestaͤndigen Aufrollens nimmt der Teig die Luft auf.“

Es ist nicht zu zweifeln, daß waͤhrend des Knetens des Teiges Luft in

den Teig kommt; es ist aber gewiß, daß weit mehr Luft durch das Kneten aus dem Teige fortgeschafft wird, wie die

groͤßere specifische Schwere des gekneteten Teiges zeigt. Der Zwek

des Knetens ist also nicht Aufnahme der Luft.A. d. Ue.

Die Commission beschreibt die Weise, nach welcher unter ihren Augen mit dieser

Maschine gearbeitet wurde, wie folgt:

„Nachdem der Cylinder auf seinen niedrigsten Punkt herabgelassen wurde,

vertheilt man den gegohrenen Sauerteig (levain à

tout point) in beide Faͤcher der Maschine, und goß lauwarmes

Wasser auf denselben. Ein Arbeiter mengte den Sauerteig mit dem Wasser mittelst

einer eisernen Kruͤke, und nachdem diese Mischung gehoͤrig

geschehen war, trug man mittelst Brettchen die

gehoͤrige Menge Mehles so in den Trog ein, daß dieses zu beiden Seiten gleich

hoch auf dem Sauerteige stand, und vollkommen eben war. Der Cylinder wurde auf

seinen hoͤchsten Punkt gehoben, und ein anderer Arbeiter fing an die

Kurbel zu treiben, wodurch die ganze Masse unter dem Cylinder durchging, und

sich in einer der beiden Abtheilungen des Troges sammelte. Die Kurbel wurde

hierauf in entgegengesezter Richtung gedreht, brachte die Masse zum zweiten Male

unter dem Cylinder durch, und trieb sie in die vorige Abtheilung der Maschine

zuruͤk, die sie verließ. Diese erste Arbeit ist nun das, was die

(franzoͤsischen) Baͤker le frasage

nennen, und deren Zwek die erste Mischung des Sauerteiges mit dem Wasser und mit

dem Mehle ist. Nun wird, Falls man den Teig zu weich finden sollte, das

uͤbrige Mehl zugesezt. Nachdem das Mischen gehoͤrig geschehen ist,

laͤßt man den Cylinder um Einen Grad herab, und den Teig zwei Mal unter

demselben durchlaufen, d.h., abwechselnd aus einem Fache in das andere. Der

Cylinder wurde nun auf den lezten Punkt herabgelassen, und von diesem Augenblike

an gab man der Masse eine Bewegung hin und her, bis man glaubte, daß sie

hinlaͤnglich geknetet war. Um sie bis auf diesen Punkt zu bringen,

braucht man fuͤnf vollkommne Umdrehungen.Dieß ist nicht recht deutlich. A. d. Ue. Der Arbeiter, der die Kurbel drehte, gab dem FlugradeEin Flugrad war an der Maschine im Register

nicht angebracht. Die Commission haͤtte bestimmen sollen, wie oft

der Cylinder sich in Einer Minute drehte. A.

d. Ue. eine Geschwindigkeit von 50 Umdrehungen in Einer Minute; diese

Geschwindigkeit war fuͤr den Arbeiter ermuͤdend, und sie ließ

nach, so wie die Arbeit sich ihrem Ende nahte.“

„Zu Rouen knetet man den Teig viel

fester, als zu Paris, und dieser leistet dann

einen groͤßeren Widerstand. Um dem Arbeiter bei den lezten

Drehungen die Muͤhe zu ersparen, darf man nur Statt des

Triebstokes, der an dieser Maschine bei einem Versuche zu Rouen

angebracht wurde, weniger Zahne geben, und man wird dann weniger Kraft

anwenden duͤrfen.“ A. d. O. (Aber doch schlechter

kneten.)

„Man muß bemerken, daß waͤhrend des Walgens (Strekens, laminage

Die Commission gesteht also selbst, daß hier gewalgt, nicht geknetet wird. A. d.

Ue., (ich bediene mich absichtlich dieses Ausdrukes, indem sie dem Geiste

ein vollkommenes Bild von der Weise gewaͤhrt, wie hier die innige

Mischung des Wassers mit dem Mehle geschieht), man muß bemerken, sage ich, daß

waͤhrend des Walgens der Arbeiter, welcher die Mischung zu besorgen

hatte, immer beschaͤftigt war, den Teig von den Waͤnden der

Maschine abzukrazen, und mittelst einer Kruͤke (coupepâte) denjenigen unter den Cylinder zu bringen, der am

Boden der Maschine haͤngen blieb.„Ein zweiter Arbeiter, der den Teig abkrazt, ist nicht

unumgaͤnglich nothwendig. Der Arbeiter, der die Kurbel dreht,

kann bei jeder Umdrehung die Kurbel verlassen, den anklebenden Teig

von der Maschine abkrazen und dann wieder fortfahren zu drehen.

Diese kurze Unterbrechung der Arbeit an der Kurbel verzoͤgert

dieselbe nur sehr wenig. A. d. O. Derselbe Arbeiter nimmt den Teig aus der Maschine, wenn das Kneten fertig ist,

so wie er sich in ungeheueren Wuͤrsten gegen den Krazer oder Streicher

anlegt. Man legt ihn dann auf das Brett (en

fontaine) und laͤßt ihn eine halbe Stunde lang vor dem Einschießen

anziehen.“

„Dieß ist nun die ganze Arbeit, die dieser mechanische Kneter (Pétrisseur

mécanique) vollbringt. Mit einem Sak Mehl ward sie in unserer

Gegenwart in 30 Minuten fertig, mit Inbegriff aller Vorarbeiten vom Abdeken des

Sauerteiges angefangen.“

„Der Teig war, als er aus der Maschine kam, vollkommen

gleichfoͤrmig, von ziemlich fester Consistenz, sehr dehnbar, und hatte

keine Kluͤmpchen (marrons) in seinem Inneren,

d.h., es fand sich nirgendwo das Mehl in Mehlkluͤmpchen bei einander, wie

dieß bei dem Kneten mit der Hand so oft der Fall ist. Die Baker, die bei dem

Versuche gegenwaͤrtig waren, erklaͤrten diesen Teig fuͤr

guten Teig.“

Am folgenden Tage erhielt jedes Mitglied einen Leib Brot von zwei Pfunden.

„Dieses Brot hatte einen gleichfoͤrmigen sehr

loͤcherigen Teig. Die Loͤcher oder Zellen waren im Ganzen genommen

kleiner, als an dem gewoͤhnlichen Brote, aber alle beinahe von gleichem

Durchmesser, folglich mehr gleichfoͤrmig. Man bemerkte keine

Mehlkluͤmpchen in demselben. Es schmekte so gut, wie das beste

Baker-Brot. Es war zwar weniger weiß, dieß hing aber von dem Mehle

ab.Sollte das Eisen gar keinen Einfluß auf Farbe und Geruch haben?A. d. Ue. Es schien uns weniger schnell hart zu werden, als das

gewoͤhnliche Brot. Alle, die es kosteten, fanden es sehr schmakhaft, und

konnten es von ihrem gewoͤhnlichen Brote nicht unterscheiden.Es mußten also alle ihr Brot fruͤher von demselben Mehle gehabt

haben, sonst waͤre dieß unmoͤglich, wenn anders diese

Personen einigen Geschmak haͤtten.A. d. Ue. Es hatte die Consistenz eines Brotes aus festem Teige, so wie man es zu

Rouen ißt. Bei einem fruͤheren Versuche hat man mit dieser Knetemaschine

noch festeres Brot verfertigt, und bei einem dritten Brot fuͤr das

Militaͤr. Man kann also mit derselben Brot von jedem verlangten Grade von

Festigkeit liefern, und eben so gut auch das leichteste: die Maschine taugt

fuͤr jede Art von Baͤkerei.“

„Man hat seit Kurzem eine Menge von Maschinen zum Kneten des Teiges, in

der Absicht das Kneten zu erleichtern und reinlicher zu machen, auf die Bahn

gebracht. Eine der ersten und bekanntesten ist jene des Hrn. Lagorseix (Petrin

mécanique de Lagorseix.) Viele Baͤker bedienen sich

derselben bereits taͤglich. Die Commissaͤre glaubten sie

sorgfaͤltig pruͤfen und mit jener der HHrn. Cavallier vergleichen zu muͤssen. – An der Knetemaschine des

Hrn. Lagorseix kommt die Mischung, die den Teig

bilden soll, in einen gewoͤhnlichen Trog, und wird in demselben in allen

Richtungen von eisernen und verzinnten Reifen aufgeruͤhrt, welche schief

auf einer Achse von demselben Metalle aufgezogeu sind, die mittelst eines weit

zusammengesezteren Raͤderwerkes, als jenes an Cavallier's Maschine, in Umtrieb gesezt wird. Die Arbeit geschieht

schnell, indem ein Sak Mehl in 15 bis 18 Minuten zu Bakerteig verarbeitet wird,

und der Arbeiter, der das Raͤderwerk treibt, weniger bei dem Treiben

desselben muͤde wird.Wir sehen nicht ein, wie die Commission hier noch ein Mal in einer Note

wiederholen kann, „man duͤrfe nur, um den Arbeiter an

der Kurbel zu schonen, einen Triebstok mit weniger Zahnen

nehmen.“

A. d. Ue. Der in derselben geknetete Teig ist in jeder Hinsicht gut, so wie das

aus demselben bereitete Brot, welches durchaus eben so schmekt, wie jenes aus

der Maschine des Hrn. Cavallier; es ist eben so

loͤcherig, die Loͤcher sind aber nicht so gleichfoͤrmig.

Diesen kleinen Unterschied abgerechnet ist es unmoͤglich irgend einen

anderen aufzufinden, und Nichts spricht fuͤr die eine Maschine mehr, als

fuͤr die andere.“

„Wenn aber auch die Products gleich sind, so sind es nicht die

Vorzuͤge in Hinsicht auf Bau, Festigkeit und Leichtigkeit der Reinigung.

Lagorseix's Maschine ist weit mehr

zusammengesezt, und geraͤth folglich weit leichter in Unordnung. Man

braucht bei beiden Maschinen zwei Arbeiter, den einen zum Treiben des

Raͤderwerkes, den anderen zum Mischen und zur Aufsicht bei dem Kneten

selbst. Aber selbst wenn mit großen Maschinen gearbeitet wird, kann der Arbeiter

an der Kurbel noch, wie oben bemerkt wurde, den Teig besorgen. Cavallier's Maschine ist hingegen so einfach, von so

geringem Umfange, so leicht von einem Orte auf den anderen zu bringen, daß sie

in dieser Hinsicht vor jener Lagorseix's voraus ist.

Man sollte beim ersten Anblike glauben, daß leztere sich ihrer Wirkung nach mehr

dem Kneten mit der Hand naͤhert, weil der Teig nach allen Richtungen in

die Hoͤhe gearbeitet wird, und folglich einer groͤßeren Menge Luft

ausgesezt ist, die einen mehr aufgegangenen, weißeren Teig, also ein leichteres

und schmakhafteres Brot geben sollte: die Resultate der Erfahrung

bestaͤtigen aber diese theoretische Ansicht nicht; denn der Teig und das

Brot faͤllt in beiden gleich aus. Der einzige wirkliche Vortheil bei Lagorseix's Maschine ist also bloß dieser, daß sie

schneller arbeitet, ein Vortheil, der an und fuͤr sich nicht sehr wichtig

ist, und durch die Nachtheile einer geringeren Festigkeit, einer minderen

Tragbarkeit aufgewogen wird. In dieser Hinsicht zieht die Commission Cavallier's Maschine vor, und glaubt, daß die

Baͤker bei dieser sich besser stehen wuͤrden, als bei jener des

Hrn. Lagorseix.“

„Indessen ist sie der Meinung, daß auch Cavallier's Maschine noch mancher Verbesserung faͤhig ist. So

ließe sich sehr leicht ein ganz einfacher Mechanismus am Raͤderwerke

anbringen, mittelst dessen dasselbe gar keines Menschenarmes beduͤrfen

wuͤrde. Ja es koͤnnte das ganze Raͤderwerk wegbleiben, und

die Kurbel unmittelbar an dem Cylinder angebracht werden, wie dieß bei einer

Menge aͤhnlicher Maschinen der Fall ist, und es waͤre um so mehr

noͤthig irgend eine andere Triebkraft Statt des Menschenarmes zu

gebrauchen, als diese Maschinen, so wie sie jezt sind, einen großen Kraftaufwand

fordern, um einige Zeit uͤber gedreht zu werden, vorzuͤglich gegen

das Ende der Arbeit, wo der Teig eine ziemlich große Zaͤhigkeit

erhaͤlt. Ein Pferd koͤnnte auf ein Mal vier bis fuͤnf große

Knetemaschinen treiben, welche dann von einem einzigen Arbeiter besorgt werden

koͤnnen.Es muͤßte aber dann ein sogenannter Wechsel angebracht werden, der

das Drehen der Walze bald nach der einen, bald nach der anderen Seite

moͤglich macht. Wenn die Knetemaschinen wirklich brauchbar

waͤren, so wuͤrden sie in groͤßeren

Baͤkereien wohl am besten durch eine Dampfmaschine getrieben

werden koͤnnen. Es waͤre sehr zu wuͤnschen, daß

jeder Baͤker, der ein etwas groͤßeres Gewerbe hat, sich

sein Mehl in seinem Hause selbst mahlte, und dadurch den zahllosen

Betruͤgereien der Muͤller sich entzoͤge. Eine

kleine Dampfmaschine, nur von der Kraft von 2–3 Pferden,

wuͤrde dazu hinreichen, und der Dampfkessel koͤnnte

zugleich mit dem Feuer geheizt werden, das den Baͤkerofen hizt.

Durch eine eigene solche Dampfmuͤhle bei Hause wuͤrde der

Baker vielleicht mehr gewinnen, als durch diese Knetemaschinen. A. d.

Ue. Eine zweite Verbesserung, durch welche noch viel an

Menschenhaͤnden erspart wuͤrde, waͤre das Anbringen von

Krazern oder Streichern laͤngs den Waͤnden des Troges, welche

zugleich durch denselben Mechanismus in Thaͤtigkeit gesezt werden

koͤnnten, der den Cylinder dreht. Diese Krazer wuͤrden den Teig

ununterbrochen und regelmaͤßig unter den Cylinder bringen, und besser

arbeiten, als der Mann mit seiner Kruͤke. Der Mann koͤnnte sich

unterdessen mit irgend etwas anderem beschaͤftigen, z.B. den Ofen

Herrichten, so daß dann ein einzelner Arbeiter den Teig und den Ofen zugleich

besorgen koͤnnte: allein, durch diese Vorrichtungen wuͤrde das

Verdienst der hoͤchsten Einfachheit geopfert, welche diese Maschine so

sehr empfiehlt. Die Platten aus Eisenblech, mit welchen der Boden des Troges

gefuͤttert ist, koͤnnten fuͤglich wegbleiben, indem sie

nicht bloß ganz uͤberfluͤssig sind, sondern auch durch die

Nothwendigkeit, sie rein zu halten, mehr Muͤhe machen. Wir wissen, daß

Hr. Chevallier diese Idee ausfuͤhren

wird.An der englischen Maschine ist aber noch das Blech da. A. d. Ue. Noch eine leztere Verbesserung waͤre diese, die man

uͤbrigens als bloßes Opfer fuͤr die Theorie betrachten koͤnnte. Man bemerkt

waͤhrend des Knetens, daß der Teig, der unter dem Cylinder durch muß, wo

er einen sehr starken Druk erleidet, sich in sehr duͤnne Blaͤtter

rollt, welche sich gegen den Krazer anlegen und auf einander legen, wie

Blaͤtter in einem Buche, das man mit der Hand zusammenrollen wurde. Wenn

der Teig dann in Folge der entgegengesezten Drehung neuerdings unter der Walze

zuruͤklaͤuft, um in das andere Fach des Troges

zuruͤkzukommen, so folgen diese Blaͤtter einander in derselben

Ordnung, in welcher sie bei dem ersten Durchgange sich bildeten, so daß sie sich

so zu sagen gar nicht unter einander verbinden, was nachtheilig ist. Man

koͤnnte sie, um der Masse mehr Gleichartigkeit zu geben, und die Lage

dieser Blaͤtter zu wechseln, mittelst einer Kruͤke brechen, und

sie auf das Innigste unter einander mengen, so wie sie in die Faͤcher

eintreten. Es laͤßt sich einsehen, wie senkrechte Staͤngelchen aus

Holz oder Eisen in verschiedenen Hoͤhen uͤber dem Krazer diesen

Dienst sehr gut versehen, und dadurch einen Mann ersparen koͤnnten.

Dadurch wuͤrde aber die Maschine wieder mehr eomplicirt, und da der Teig,

so wie er war, ohne alle diese Staͤngelchen, selbst nach dem Ausspruche

der Baͤker, gut war, so sind sie uͤberfluͤssig.

Die Commission glaubt daher diesen einfachen Kneter allen Baͤkern nicht

dringend genug empfehlen zu koͤnnen, indem man denselben in jeder

Groͤße verfertigen, und eben so gut 10 als 1500 Pfd. Teig damit

durchkneten kann. Man wird diese Maschine selbst auf Schiffen und in Lagern

mitfuͤhren koͤnnen.“

„Man wirft den Knetemaschinen zwei Fehler vor, die beim ersten Anblike

wichtig zu seyn scheinen, bei strengerer Pruͤfung aber bald verschwinden.

Man behauptet, daß Brot, welches mit diesen Maschinen verfertigt wurde, mehr

Wasser haͤlt, als das gewoͤhnliche Baͤker-Brot,

folglich, bei gleichem Gewichte, weniger nahrhaft ist; ferner, daß es nicht die

Leichtigkeit des Baker-Brotes besizen kann, indem waͤhrend des

Knetens nicht so viel Luft mit demselben sich verkoͤrpert,Siehe unsere obige Bemerkung. A. d. Ue. und auch nicht so gleichfoͤrmig in dasselbe gelangt. Wir Wollen

nun diese Einwuͤrfe pruͤfen.“

„Reines Starkmehl mit Kleber verbunden, wie dieß bei dem Weizenmehle der

Fall ist, kann nicht einen fuͤr unsere Organisation geeigneten

Nahrungsstoff darbieten.Dieß ist durchaus unrichtig. Wir koͤnnen einen ziemlich starken

und sehr gesunden Mann als Beispiel anfuͤhren, der, ehemals an

sehr gute Kost gewoͤhnt, sich groͤßten Theils von rohen

Weizenkoͤrnern naͤhrt, die er auf seiner eigenen

Muͤhle, (mit seinen Mahlzaͤhnen) mahlt. A. d. Ue. Es handelt sich vorzuͤglich darum, mit Bestimmtheit zu wissen,

wie viel man Wasser zum Brote nehmen muß, um demselben die moͤglich

groͤßte Nahrhaftigkeit zu geben. Ungluͤklicher Weise ward diese

Frage noch nie mit der gehoͤrigen Sorgfalt gepruͤft. Nach Parmentier verschlingt das Mehl gewoͤhnlich

zwei Drittel seines Gewichtes Wasser, um mit demselben einen guten Teig zu

bilden. Wenn wir dieses Verhaͤltniß, wie zwei zu drei, als

Verhaͤltniß fuͤr das beste Brot annehmen, was sehr wahrscheinlich

zu seyn scheint; so fragt es sich, ob dasselbe auch in der Praxis wirklich

befolgt wird. Die Baker nehmen gewoͤhnlich fuͤnfzig bis zwei und

fuͤnfzig per Cent Wasser, woraus erhellt, daß

das Brot in diesem Falle noch nicht alles das Wasser aufgenommen hat, welches

dasselbe ohne allen Nachtheil aufnehmen koͤnnte. Wenn man nun, durch

vollkommneres Kneten, machen kann, daß das Mehl zwei Drittel seines Gewichtes an

Wasser aufnimmt, was mittelst der Knetemaschine geschehen muß, indem durch den

bestaͤndigen Druk, den der Teig von allen Seiten erleidet, das Wasser und

das Mehl innig mit einander gemischt wird, so ist es offenbar, daß der daraus

hervorgehende Teig bei gleichem Gewichte ein leichter zu verdauendes und

nahrhafteres Brot gewaͤhren muß, als das gewoͤhnliche, bei welchem

die Bestandtheile desselben nur grob gemengt sind.Auch dieß ist nicht ganz richtig, und es ist nur so viel gewiß, daß in

einem Brote, zu dessen Teige mehr Wasser genommen wurde, mehr Wasser

enthalten ist, daß, in dem lezteren Falle, bei dem Baken, wo das Wasser

als heißer Dampf aus dem Teige gejagt wird, das Mehl mehr

gedoͤmpft, im Dampfe gesotten, als eigentlich gebaken wird; daß

also die Frage hier, hinsichtlich des Brotes, dieselbe ist, die man beim

Fleische so oft gestellt hat: ob das Fleisch in Wasser gedampft, (nicht

ausgesotten), und mit seiner Sauce genossen, mehr naͤhrt, als

gebaken oͤder gebraten? Wenn man seinem gesunden Magen mehr

trauen darf, als allen franzoͤsischen Koͤchen und

gelehrten Aerzten; so scheint jedes Nahrungsmittel desto mehr zu

naͤhren und desto leichter verdaulich, je mehr es sich seinem

natuͤrlichen Zustande naͤhert. Fleisch, das so zu sagen

bloß zugeritten ist, wie unter dem Sattel eines Tataren, das beinahe

halbroh ist, naͤhrt ungemein: man braucht sehr wenig davon um

satt zu werden, und sich so gestaͤrkt zu fuͤhlen von dem

Genuͤsse dieses Wenigen, wie es ein Tatar ist. Ein paar

Haͤnde voll Weizen, nach und nach klein zerkaut und mit dem

Speichel gemengt, naͤhren sehr gut und kraͤftig. Das

bekannte „natura paucis contenta“ koͤnnen diejenigen nicht begreifen, „quorum Deus venter est,“ und

die nur leben um zu essen, nicht essen um zu leben. Wie immer in der

Welt die Extreme sich einander naͤhern, so naͤhert sich

die feinste Kochkunst darin wieder der Natur, daß sie dasjenige, was den

Menschen naͤhrt und staͤrkt, auf eine eben so kleine Masse

zuruͤkfuͤhrt, als diejenige ist, in welcher die Natur es

fruͤher dem Menschen dargeboten hat. Einige Lothe Creatine,

einige Unzen Consommé reichen hin, um einem Manne Manneskraft zu

geben. Wehe dem, der die feinere Kochkunst nicht als die treue

Nachbilderinn der Natur zu ehren versteht, und sich, wie die Natur es

gebot, mit Wenigem begnuͤgen lernte: er faͤllt aus der

Hand der Koͤche in die Krallen der Aerzte, und die Lichtstrahlen,

die er nur zu bald nicht mehr sehen wird, werden sich in derselben Farbe

uͤber seinem Grabe brechen, in welche man zu * * die ganze

dortige medicinische Facultaͤt gekleidet hat, in die Farbe des

Grases, das den Grabhuͤgel dekt. Wer so

viel waͤsseriges Brot ißt, als er ehevor gutes

Baker-Brot aß, dem wird bald vom. Brote geholfen seyn.A. d. Ue. Das mit der Maschine geknetete Brot kann also mehr Wasser enthalten, als

das Baͤker-Brot, ohne deßwegen weniger gut und vortheilhaft zu seyn.

(?) Wenn der Geschmak der Consumenten ein weniger waͤssigeres Brot

vorzieht, so wird man auch leicht in der Maschine nur 50 bis 52 p. Cent Wasser dem Mehle zusezen koͤnnen,

indem man mit der Maschine so weich und so fest kneten kann, als man

will.“

„Hr. Dubuc, eines der Mitglieder der

Commission, hat sich durch mehrere sehr genaue Versuche uͤberzeugt, daß

Baͤker-Brot oder Hausbrot, auf die gewoͤhnliche Weise

zubereitet, zwischen 7 1/2 und 8 Loth Wasser auf das Pfund enthaͤlt. Die

einfache Verfahrungsweise, mittelst welcher er zu diesem Resultate gelangte, und

deren jeder bei aͤhnlichen Versuchen sich bedienen kann, ist folgende.

Man nimmt ein halbes Pfund (16 Loth) von dem Brote, welches man versuchen will

(zwoͤlf Stunden, nachdem es aus dem Bakofen kam), schneidet es in

duͤnne Schnitten, und sezt es einer Hize von 60°

Réaumuͤr aus: eine staͤrkere Hize wuͤrde das Brot

roͤsten, und koͤnnte das Resultat unsicher machen. Wenn das Brot

auf diese Weise vollkommen troken geworden ist, was man leicht daran erkennt,

daß es sich zwischen den Fingern zu einem feinen Staube zerreiben laͤßt,

waͤgt man dasselbe, und erhaͤlt auf diese Weise durch Vergleichung

des Gewichtes des Brotes vor und nach dem Doͤrren die Menge Wassers,

welche dem Brote bloß auf mechanische Weise beigemengt war. Man kann diesen

Versuch auf jeder Ofenplatte und auf jedem Herde anstellen. Man kann nun auf

diese Weise leicht einen vergleichenden Versuch zwischen Hausbrot und zwischen

Brot, das mit der Maschine geknetet wurde, anstellen.“ (Unsere Leser

werden mit uns bedauern, daß die Commission diesen Versuch nicht selbst anstellte:

er waͤre von der hoͤchsten Wichtigkeit gewesen.)

„Was den zweiten Einwurf betrifft, so fragt es sich, ob es durchaus

nothwendig ist, daß Luft durch das Kneten in den Teig kommen muß, welcher zu

Brot verwendet werden soll? Dieser Punkt wird noch sehr bestritten, und viele

ausgezeichnete Chemiker sind weit entfernt, diese Bedingung als

unerlaͤßlich zu einem guten Brote zu betrachten. Der Baͤker

braucht nur sogenannte Augen (Loͤcher, Zellen) in seinem Brote, und dazu

reicht der Sauerteig, mit Mehl gemengt, allein hin, sobald gehoͤrige

Waͤrme und ein gewisser Grad von Feuchtigkeit auf den Teig einwirkt. (?)

Die Waͤhrung, welche hierdurch in der Masse entsteht, erzeugt eine große

Menge kohlensauren Gases und alkoholischer Daͤmpfe, welche, in der Masse

des Teiges, in Folge der von dem Kleber abhaͤngenden Zaͤhigkeit

desselben, zuruͤkgehalten, die zahllose Menge von Zellen bilden, die man

in dem Brote wahrnimmt. Die Luft, welche durch das Kneten auf eine mechanische

Weise in das Brot gebracht wird, kann also nur die oben angegebene Wirkung noch vermehren. So

viel ist gewiß, daß das mittelst der Maschine geknetete Brot in Hinsicht auf

Leichtigkeit von dem mit der Hand, oder mit Lagorseix's Maschine, gekneteten Brote in nichts verschieden ist. Und

weiß man nicht, daß die Pasteten-Vaͤter ihren Teig bloß mittelst

eines Walgers kneten; daß ihre Arbeit also jener der Maschine des Hrn. Cavallier durchaus aͤhnlich, und ihr

blaͤtteriges Bakwerk doch sicher leichter ist als Baker-Brot?Weiß man nicht, moͤchten wir fragen: daß ein Leib Rokenbrot keine

Pastete ist, und daß die Pastete ihr blaͤttriges Gefuͤge

und ihre Leichtigkeit der Butter verdankt? Von der Pastete auf Rokenbrot

schließen ist doch eben so viel, als von Seidenster auf Strohsakleinwand

argumentiren. A. d. Ue. Ueberdieß ist es nicht wahr, daß die Knetemaschine den Teig, welcher

bestaͤndig unter der Walze durchlaͤuft, weniger mit der Luft in

Beruͤhrung bringt. Wenn man den Gang der Arbeit bei dem Kneten in der

Maschine genau und aufmerksam beobachtet, so wird man bald sehen, daß jede

Platte Teiges von einer Luftschichte umhuͤllt ist; denn man hoͤrt

von Zeit zu Zeit, so wie die Platten durch ihr Uebereinanderliegen

zusammengedruͤkt werden, die Luft zwischen denselben mit einer gewissen

Kraft pfeifen, indem sie nur mit Muͤhe aus denselben entweichen kann. Die

Vorwuͤrfe, die man den Knetemaschinen in dieser und in der ersteren

Hinsicht gemacht hat, sind also nicht gegruͤndet und werden durch die

Erfahrung widerlegt.“

Um zu entscheiden, ob durch das Kneten mehr Luft in den Teig oder mehr

kohlensaures Gas und Alkoholdampf aus demselben herauskommt, haͤtte

die Commission das Mehl, den Sauerteig und das Wasser vor dem Kneten und

nach dem Kneten waͤgen sollen; das Gewicht wuͤrde dann

entschieden haben. Daß gekneteter Teig eine groͤßere specifische

Schwere hat, als nicht gekneteter, ist offenbar. A. d. Ue.

„Wenn neue Erfindungen bei uns ohne Widerstand von denjenigen angenommen

wuͤrden, welche am meisten dabei interessirt sind; so wuͤrden wir

nicht langer bei den Vortheilen der Knetemaschine verweilen.

Ungluͤklicher Weise vermag aber Vorurtheil und Schlendrian uͤber

die meisten Menschen mehr, als der gesunde Menschenverstand, und es ist Pflicht

der gelehrten (Corporationen, diese gefaͤhrlichen Feinde jedes Besseren

und jeder Vervollkommnung auf das Aeußerste zu bekaͤmpfen, und alle

Mittel anzuwenden, um den blinden Glauben dieser guten Leute, die nicht Muth

genug besizen ihr Gewohnheitsjoch freiwillig abzuschuͤtteln, etwas

aufzuklaͤren.Alles dieß ist, leider, in vielen Fallen nur zu wahr, in dem

gegenwaͤrtigen aber nichts weniger als ausgemacht. Bakermeister

vom ersten Range, die ihre Kunst nicht bloß verstehen, sondern

maͤchtig foͤrderten, und die von keinem Vorurtheile

geblendet sind, erklaͤrten sich gegen diese Maschinen. Was

gelehrte Corporationen betrifft, so hat die Geschichte nur zu deutlich

erwiesen, daß diese Corporationen (nicht einzelne Gelehrte) Vorurtheile

und Schlendrian und altes Herkommen mehr foͤrderten als

bekaͤmpften, und den gesunden Menschenverstand mehr radebrachen,

als aufrecht hielten. A. d. Ue. Daher findet die Commission es noͤthig, am Ende dieses Berichtes

noch alle Nachtheile des gewoͤhnlichen Knetens

aufzuzaͤhlen.“

Die Commission ergießt sich zuerst in einer langen Predigt uͤber die

Unreinlichkeit des gewoͤhnlichen Knetens, die wir schon so oft hoͤren

mußten. Sie bemerkt, daß, wenn auch Haͤnde und Fuͤße des knetenden

Bakers rein sind, „er doch waͤhrend der Arbeit schwizen kann, und

daß schon die bloße Idee, daß Schweiß in den Teig fallen kann, Ekel erregen

muß.“ Wir erlauben uns die Bemerkung, daß der Ixion am Rade, der

Arbeiter der die Walze an der Knetemaschine drehen muß, die nach dem eigenen

Gestaͤndnisse der Commission sehr schwer zu drehen ist, bei seiner Arbeit

auch nicht abgekuͤhlt wird; daß er schwizen wird, und daß folglich

Schweißtropfen von seiner Stirne so gut in den Trog fallen koͤnnen, als von

der Stirne des knetenden Bakers auf den Knetetisch. Die Commission sagt:

„der Baker kann Kraͤze, Hautkrankheiten aller Art an seinen

Haͤnden haben.“ Kraͤze und Hautkrankheiten an den

Haͤnden ist bei Baͤkern ein seltenes Uebel, indem jeder Baͤker

sich sehr oft waschen muß, und Leute, die ihre Haͤnde sehr oft des Tages

waschen, selten die Kraͤze bekommen. Wir erlauben uns ferner die strengen

Puritaner noch zu fragen: ob sie bei dem Formen des Teiges zum Leibe auch Maschinen

haben, oder ob nicht hier am Ende der Teig dennoch mit der Hand beruͤhrt, mit

der Hand geformt werden muß; mit der abscheulichen Hand, die fuͤnf Finger

hat, wie die Hand eines Affen, und wie die Vorderfuͤße eines Krokodiles und

die Hinterfuͤße eines Laubfrosches sie haben?

Die Commission bemerkt, daß bei den Knetemaschinen weniger Mehlstaub in die Luft

steigt; daß also die armen Baͤker bei dem Gebrauche derselben dem Husten, der

Engbruͤstigkeit, der Lungensucht weniger bloßgestellt sind, als bei dem

gewoͤhnlichen Kneten; daß diese Krankheiten eine Menge Baͤker vor der

Zeit dahin raffen, und nur die staͤrksten Menschen die strenge Arbeit des

Knetens eine kurze Zeit uͤber auszuhalten vermoͤgen; daß das

Anstrengen der Brustmuskel und der Lungen bei dem Kneten mit den Armen eine

Hauptursache der vielen Lungensuchten unter den Baͤkern ist; daß sogar

Aneurysmen des Herzens dadurch entstehen. Allerdings ist es sehr wahr, daß durch das

Kutten mit den Armen viele Brustkrankheiten entstehen, und daß, in dieser Hinsicht

allein schon, die Knetemaschine alle Ruͤksicht verdiente, selbst wenn sie

theuerer zu stehen kaͤme, als dieß nicht der Fall ist; daß sie eine wahre

Wohlthat waͤre, wenn sie den Menschenarm ersezen koͤnnte. Indessen ist

das Kneten und der Mehlstaub, den jeder Meister, in dessen Bakstube viel gearbeitet

wird, fern zu halten sucht und fern zu halten weiß, nicht die einzige Ursache der

vielen

Brustkrankheiten der Baͤker, und vorzuͤglich der bei denselben so

haͤufigen Lungensucht. Es kommt ein guter Theil der Todesopfer dieser Classe

arbeitender Buͤrger auch auf Rechnung der Hize des Bakofens, und der schnell

wechselnden Temperatur von dieser Hize bis zu jener unter dem Frierpunkte im Winter;

auf Rechnung ihrer ehemaligen schlechten Bekleidung, die den Koͤrper, bei

diesem Wechsel der Temperatur, fast halbnakt ließ; auf Rechnung der schweren Lasten

an Mehl und Brot, die diese Leute tragen muͤssen; auf Rechnung der schlechten

Luft um das neugebakene Brot; diese nachteiligen Einfluͤsse auf die

Gesundheit der armen Baͤker lassen sich durch die Knetemaschine allein nicht

beseitigen, welche von Menschenhand getrieben, uͤbrigens auch nichts weniger

als ein sogenannter Brustthee ist.

„Noch eine lezte Betrachtung, welche die Aufmerksamkeit der Bakermeister

vorzuͤglich in Anspruch nehmen muß, und welche auch mehr auf sie wirken

wird, als Alles, was wir uͤber die nachtheiligen Einfluͤsse des

Knetens auf die Gesundheit angefuͤhrt haben, ist die Ruͤksicht auf

die Ersparung, welche bei Knetemaschinen Statt hat. Die Erfahrung hat gelehrt,

daß dort, wo mit der Hand geknetet wird, bei jedem Sake zwei Pfund Mehl verloren

gehen: ein Verlust, welchen der Baker, der in einer trokenen und warmen Luft

sein Mehl mischen muß, der immer mehr oder weniger dasselbe in Bewegung erhalten

muß, nicht in seiner Gewalt hat. Mehl liegt in der Bakerstube auf allen nahen

oder fernen Gegenstaͤnden mehr oder minder. Hierzu kommt noch der Verlust

an Teig, sey es nun aus Mangel an Aufmerksamkeit, oder aus was immer fuͤr

einer anderen Ursache, so daß man immer 2 Kilogramm (4 Pfd.) Verlust auf den Sak

Mehl rechnen kann; ein ungeheuerer Verlust,Wir wollen zugeben, daß dieser Verlust in franzoͤsischen

Baͤkereien Statt haben mag; in deutschen ist er, wo reinlich und

ruhig gearbeitet wird, nicht so groß. Wir wollen aber fragen, ob bei dem

Eintragen des Mehles in den Trog der Maschine, ob bei dem Mischen des

Mehles kein Stauben Statt hat; ob nicht vom Teige am Troge und an der

Walze haͤngen bleibt? A. d. Ue. welcher sich stets wieder erneuert, und den der Baker einzig und allein

zu tragen hat. Man darf nicht sagen, daß diese Angaben nicht genau, oder von

unserer Seite uͤbertrieben waren; wir haben sie aus dem Munde eines

Baͤkers, der schon vor einiger Zeit das gewoͤhnliche Kneten

aufgab, und sich der Knetemaschine des Hrn. Lasgorseix bedient.“

Wir haben hier zu bedauern, daß die Commission nicht die Menge des in ihrem

Sake Mehl (sac de farine) enthaltenen Mehles dem

Gewichte nach bestimmte. Man kann ihr nicht mit Sicherheit nachrechnen. Ist

ihr Sac derselbe, dessen bei Gui's Maschine unten erwaͤhnt wird? A. d.

Ue.

„Diese Betrachtungen sind von der hoͤchsten Wichtigkeit, und die

Commission glaubte dieselben ausfuͤhrlich erlaͤutern zu

muͤssen. Sie erwartet, indem sie dem Publicum dieselben mittheilt, die gluͤklichsten

Resultate, naͤmlich den Sieg uͤber den Widerwillen, welchen die

gesammte Masse der Baker gegen diese Knetemaschine aͤußert. Das Publicum

wird die Baͤker zwingen das Brot auf eine Weise zu bereuen, nach welcher

es wohlfeiler, besser, reinlicher und schneller bereitet werden kann.

Dieß wird das Publicum, wenn es klug ist, bleiben lassen. Es mag seyn, daß

mancher Baker, der vorher wenig Absaz hatte, der Neuheit der Knetemaschine

wegen, die er sich beigeschafft hat, mehr Absaz bekommt; wir wissen, daß der

bloße Name des pain à la mécanique

manchen Pariser verfuͤhrte, eine halbe Stunde weit zu gehen, um sich

eine Semmel á la mécanique zu

kaufen, und das Wunderding zu kosten; wir wissen, daß diejenigen Baker,

welche die ersten diese Mode mit machten, nicht wenig dabei gewonnen haben;

wir wissen aber auch, daß diese guten Leute sehr bald wieder in das alte

Geleise zuruͤkkehrten, sobald zwei oder drei andere Baker, in ihrer

Nachbarschaft, der Mode gleichfalls huldigten, d.h., sobald die Mode

allgemein, das Brot nicht mehr neu, also auch nicht mehr besser war. A. d.

Ue.

Die Commission bedauert, nicht alle noͤthigen Elemente zu Gebote gehabt zu

haben, nm eine der wichtigsten Fragen fuͤr die Baker gehoͤrig

loͤsen zu koͤnnen, naͤmlich, wie viel diese Maschinen beim

ersten Ankaufe kosten. Die Commission liefert die Preise nach dem Prospectus, welche

die HHrn. Lasgorseix und Cavallier fuͤr ihre Knetemaschinen Herausgaben.

Die Knetemaschinen des Hrn. Lasgorseix (Petrins mécaniques à la Lasgorseix)

kosten

Franken.

fuͤr

900 bis

1000

Pfd.

Teig

sammt

Sauerteig,

bei

13 1/2 Fuß Laͤnge

2000

800 –

900

–

–

–

–

–

12

1/2 – –

1750

700 –

800

–

–

–

–

–

11

1/2 – –

1500

600 –

700

–

–

–

–

–

10

1/2 – –

1350

500 –

600

–

–

–

–

–

9

1/2 – –

1200

400 –

450

–

–

–

–

–

8

1/2 – –

1000

300 –

350

–

–

–

–

–

7

1/2 – –

800

200 –

250

–

–

–

–

–

6

– –

600

50 –

120

–

–

–

–

–

4

1/2 – –

500

Die Knetemaschinen der HHrn. Cavallier, Frère et Comp. kosten fuͤr

1000

Pfd.

Teig

1800 Franken

800

–

–

1500

–

600

–

–

1200

–

150

–

–

500

–Man wird gestehen, daß diese Preise schoͤne Preise sind.

Einen solchen Cavallier-Trog, wie

ihn die Figur im Register darstellt,

kann doch jeder billige Arbeiter um eben so viele Groschen liefern,

als hier Franken gefordert sind. Man sieht hier, wohin das

Privilegienmonopol fuͤhrt. Wenn die Maschine wirklich so gut

waͤre, als es heißt, so muͤßte jeder Baker sie von dem

Patent-Traͤger kaufen, und sie diesem neun Mal theurer bezahlen, als er

dieselbe sich selbst bei irgend einem Tischler und Schlosser

koͤnnte machen lassen. Ist dieß, wir wollen nicht sagen

recht, sondern auch nur billig? A. d. Ue.

„Eine Knetemaschine des Hrn. Cavallier von 2

1/2 Fuß Breite, 1 1/2 Fuß Tieft, und 6 Fuß Laͤnge reicht fuͤr 600

Pfo. Teig hin; nimmt also weit weniger Raum ein, als die Maschine des Hrn. Lasgorseix.“

„Man haͤtte die Knetmaschine schon vor vielen Jahren

einfuͤhren koͤnnen, indem Hr. Lambert,

Baker zu Paris, der Société

d'Encouragement daselbst schon im J. 1810 eine Maschine zum Kneten

vorlegte, welche den von der Gesellschaft ausgeschriebenen Preis erhielt.

Versuche, die man mit dieser Maschine zu Paris, Reuen, Lyon und zu Amiens

anstellte, bewiesen die Vortheile, welche die Baͤkerkunst durch diese

eben so einfache als sinnreiche Maschine erhalten koͤnnte: allein, die

Klagen und selbst die Drohungen der Vaͤterjungen noͤthigten die

Baͤker, diese Maschine wieder aufzugeben.Wir haben nachgewiesen, daß die Knetemaschine weit fruͤher, schon

in den goldenen Zeiten Josephs II., zu Wien bekannt war. Vielleicht ist

sie weit aͤlter, obschon die ganze Baͤkerkunst nicht so

alt ist, als man glauben sollte: Erst 580 Jahre nach Erbauung der Stadt

Rom (172 Jahre vor Christus) hatte Rom Baker; ehevor waren die

schoͤnen Roͤmerinnen die Baͤkermeisterinnen

daselbst: jede in ihrem Hause, (Pistores Romae

non fuerunt ad persicum usque bellum, annis ab urbe conditâ

super CLXXX. Ipsi panem faciebant Quirites, mulierumque id opus

erat, sicut etiam nunc in plurimis gentium. Plin. hist. nat. 18. 11 c.) Und, was vielen noch unglaublicher scheinen wird, die

Muͤller kamen erst nach den Baͤkern. Die Baͤker

machten sich selbst ihr Mehl (Et panem facis, et

facis farinam, sagte Martial, noch

unter Domition von einem schlechten Advocaten, der ehevor Baͤker

war, und dann, um noch reicher zu werden, ein caussidicus wurde, und den Leuten Staub in die Augen warf);

das Mehl wurde durch Stoßen in den Baͤkereien (in pistrinis) bereitet; man hatte bloß

Hand- und Esels-Muͤhlen bei Hause, und

Wassermuͤhlen waren noch zu Zeiten des Plinius nichts weniger, als allgemein: „Major pars Italiae ruido utitur pilo, rotis

etiam, quas aqua verset obiter, et molat“ sagt

er Hist. nat. 18. c. 10. Erst bei Vitruvius finden

wir die Beschreibung einer Wassermuͤhle, die einige Aehnlichkeit

mit unseren Muͤhlen hat, und Palladius

empfiehlt das Wasser, das aus den Baͤdern abfließt, zum Treiben

der Muͤhlen zu benuͤzen, um Thiere und Menschen zu

schonen. „Si aquae copia est, fusuras balnearum debent pistrina

suscipere, ut ibi formatis aquariis molis, sine animalium vel

hominum labore, frumenta frangatur.“Pallad. I. 32 (Wo ist heute zu Tage

ein kuͤnstliches Bad in Europa, mit dessen Wasser man auch nur

einen Schleifstein, viel weniger eine Muͤhle treiben

koͤnnte!). So unvollkommen die Muͤhlen bei den

spaͤtern Roͤmern waren, so waren die Muͤller doch

bald nach ihrer ersten Entstehung das, was sie heute zu Tage nur zu oft

sind, dar Schreken aller Mahlgaͤste, und Gruterus hat uns noch die roͤmische Inschrift auf einem

alten Steine erhalten, auf welchem die Worte zu lesen sind:

„VT. OMNIVM. MOLENOINARIOR.

FRAVDES AMPVTFNTVR“

(um allen Betruͤgereien der Muͤller

ein Ende zu machen) Es ist nicht ganz gewiß, ob die

Roͤmer Windmuͤhlen hatten: die „versatiles molae Volsiniis

inventae,“ von welchen Plinius spricht (36, 18) und die man fuͤr

Windmuͤhlen gelten lassen will, koͤnnen wohl auch die

gewoͤhnlichen Handmuͤhlen gewesen seyn, denn die

Roͤmer nannten das Treiben ihrer Handmuͤhlen:

„versare molam.“

Bielleicht steken die Windmuͤhlen unter denjenigen, die Plinius noch fuͤr ein Wunder hielt,

und von welcher et sagt: „aliquas et

sponte motas invenimus in prodigiis.“ Die

Roͤmer waren uͤberhaupt seine großen Freunde von Mechanik,

und beschraͤnkten dieselbe fast einzig und allein auf Baukunst

und Kriegskunst. Arglist, Betrug und Maschine ward bei ihnen mit einem und

demselben Worte, „machina“ bezeichnet, und Raͤnke schmieden, auf Betrug

sinnen und eine Maschine

bauen hieß bei ihnen „machinari“ so gut, wie bei den Griechen das μηχανῶμαι.

Bei lezteren war sogar Kunst einerlei mit Betrug (τεχνη). Technologie ist bei den Franzosen „fausse science de mots, qui cache le sens des

choses,“ und unser alte unsterbliche Vater Wernecke sang noch:„Technikus kann alle

Sachen,Andre lehre, selber machen;Reiten kann er, Tanzen, Springen,Saͤgeseilen und auch Singen,– – –

– –– – –

– –Ernten, Saͤen, Egen, Pfluͤgen,Und zulezt, erschreklich Luͤgen.“Der reiche Prasser Seneca spricht mit

Verachtung von Posidonius (an dessen

Schriften wir mehr verloren haben, als wir an jenen Seneca's) nicht verloren haͤtten, wenn

diese dafuͤr zu Grunde gegangen waͤren), weil dieser

behauptete, die nuͤzlichen Kuͤnste waͤren von

weisen Maͤnnern erfunden und betrieben

worden „(artes a sapientibus dixit

inventas).“

„Menschen, sagt Seneca, haben sie

erfunden, nicht Weise. Das ist die Sache der elendsten Sclaven. Die

Weisheit steht hoͤher; sie beschaͤftigt sich mit der

Seele, nicht mit den Haͤnden.“

„(Hominis, non sapientis inventa sunt.

Vilissimorum mancipiorum ista commenta sunt. Sapientia altius

sedet, nec manus edocet; animorum magistra est. Epist.

90.)“ Dieselbe Sprache hoͤrt man heute zu

Tage noch auf den meisten Universitaͤten, und sie hallt aus den

Buͤreaux maͤchtig wieder. Wie wollen aber fragen, ob Seneca, der bei seiner hohen Weisheit als

zwanzigjaͤhriger Erzieher und Freund Nero's Welt mit einem Nero,

als Meisterstuk seiner Philosophie und Erziehungskunst, beschenkte, der

Welt mehr nuͤzte, als die „elende

Sclavenseele“

„(vilissimum

mancipium),“ die sie Weden, Baken, Landwirtschaft

treiben, Schiffen etc. lehrte? denn alle diese nuͤzlichen

Kuͤnste nennt der weise der christliche, der so hoch gepriesene

Seneca: „Sache der elendsten

Sclaven (vilissimorum mancipiorum

commenta).“

Seneca verdiente einen kleinen Aderlaß

fuͤr eine solche Raserei: eine venaesectio

Neroniana aber, dergleichen auch jezt wieder in jenen

medicinischen Lehranstalten Sitte ist, wo die „Sapientia altins sedet,“ war zu stark. A. d. Ue. Wir hoffen,

daß diese guten Leute sich heute zu Tage nicht mehr der Einfuͤhrung der

Knetemaschinen widersezen werden, und daß Aufmerksamkeit auf ihre Gesundheit

ihnen die Augen uͤber ihre Vorurtheile oͤffnen wird.“

Die Annales de l'Industrie, Nov. 1829., p. 477, und aus diesen der Bulletin des Sciences technol., Mars, S. 273. fuͤhren noch eine

Knetemaschine (Pétrin mécanique) auf, die

wir hier in extenso beschreiben wollen, denn wir sehen

nicht ein, worin sie von jener des Hrn. Cavallier

verschieden ist, und wie, da Cavallier ein Patent auf

seine Maschine nahm, diese neueste Knetemaschine ohne Eingriff in Patent –

Rechte geduldet werden kann.

Knetemaschine der Bruͤder Gui. (Pétrin mécanique des fréres Gui.)

„Die Knetemaschine der Bruͤder Gui

besteht aus einem festen gezimmerten Troge, der halb walzenfoͤrmig ist,

und so viel Mehl faßt, als man Brot baken will. Eine liegende eiserne Walze von

ungefaͤhr 8 Zoll im Durchmesser laͤuft mit ihren Zapfen in zwei

Lagern an den Seitenenden des Troges, welche parallel mit derselben laufen. Diese Walze ist

cylindrisch und in geringer Entfernung von dem Boden des Troges befestigt.Vermuthlich wird sie hohl seyn, was nicht gesagt ist. A. d. Ue. Die Lager ruhen an den beiden Enden des Troges auf Schraubennieten

(Schraubenmuͤttern) und Schraubenspindeln, welche auf die Achse der Walze

senkrecht stehen, so daß man diese nach Belieben dem Boden des Troges

naͤhern kann, wenn man leichteres Brot bereiten und die Theile inniger

mit einander mengen will. Ein Brett oder eine senkrechte Scheidewand ist

uͤber der Walze befestigt, und laͤuft der ganzen Laͤnge

nach uͤber dieselbe hin, indem es unmittelbar dieselbe an ihrer

Oberflaͤche beruͤhrt. Auf diese Weise theilt demnach die Walze und

die Scheidewand den Hohlraum des Troges in zwei der Laͤnge nach

hinlaufende Kammern oder Faͤcher, zwischen welchen keine andere

Verbindung, als diejenige. Statt hat, welche der kleine Raum unter der Walze

offen laͤßt. Die Erfinder haben bemerkt, daß der Teig unter den

Oberflaͤchen, welche ihn druͤken, durchschluͤpft

„(fuͤrwahr eine wichtige Bewertung, diese neu ist, als der

Nudelwalger alt ist!)“ und daß folglich, wenn man die Walze

dreht, der Teig gegen den Boden des Troges gedruͤkt, und nach der zur

Seite stehenden Kammer hinuͤber gezogen wird. Die senkrechte Scheidewand

hindert, daß der Teig nicht uͤber der Walze in diese Kammer gelangt.

Man laͤßt nun die Walze von einem Manne mittelst einer Kurbel und eines

Raͤderwerkes treiben, welches die Triebkraft verstaͤrkt,

waͤhrend die Umdrehung der Walze dadurch zugleich langsamer gemacht wird.

Das Mehl wird in eines der beiden Faͤcher gebracht, und in demselben nur

ganz obenhin mit der erforderlichen Menge Sauerteiges und Wassers gemengt.

Dieses Mischen geschieht mittelst einer Klaue mit einem hoͤlzernen

Stiele: denn man ruͤhrt die Masse nicht mit den Haͤnden

„(!)“ unter einander. Waͤhrend nun die Walze

umgetrieben wird, hindert man mittelst des Krazers oder Streicheisens das

Ankleben des Teiges an den Waͤnden der Maschine. Der Teig wird, durch

sein Ankleben an der Walze, nach und nach gaͤnzlich in das andere Fach

uͤbertragen; man schafft ihn aus demselben in das vorige Fach

zuruͤk, indem man die Walze in entgegengesezter Richtung dreht, und

faͤhrt so fort, bis Alles gehoͤrig gemengt ist. 25 Minuten reichen

hin, um 600 Pfd. Teig zu kneten.Dieß waͤre allerdings ein großer Gewinn an Zeit, wenn geknetet und nicht gewalgt wuͤrde; denn, wie wir im 2. April hefte unseres Journales S. 112 sahen, wird ein Mensch in eilf Minuten nicht

leicht uͤber 100 Pfd. Teig kneten; er

wuͤrde also zum Kneten von 600 Pfd. wenigstens 66 Minuten oder

beinahe 3 Mal so viel Zeit brauchen. Allein, jede auch nur

mittelmaͤßige Koͤchinn weiß, daß Kneten langer hergeht,

als Walgen. A. d. Ue. Hierauf theilt man die Masse in Leibe, und wiegt sie.“

„Wenn man weniger Mehl zu verarbeiten hat, als der Trog fassen

koͤnnte, so verkleinert man den Hohlraum desselben dadurch, daß man eine

Querscheidewand aus zwei senkrechten Brettern anbringt. Diese Bretter sind nach

dem Durchschnitte des Troges zugeschnitten und nach dem Durchschnitte des

Cylinders, so daß sie genau an die Waͤnde anschließen, und dem Teige den

Durchgang versperren.Wir sehen nicht ein, wie dem Teige hierdurch der Durchgang verschlossen

werden kann, da der Cylinder sich drehen muß, folglich die

Querscheidewand nicht uͤberall dicht an dem Cylinder anliegen

kann. Wenn aber ein kleiner Spielraum zwischen der Scheidewand und dem

Cylinder uͤbrig bleibt, wird der Teig durch denselben

durchgepreßt werden, zum Theile aber auch den Spielraum verlegen. A. d.

Ue. Diese Bretter werden hier, ich weiß nicht aus welchem Grunde, Quellen, fontaines,

genannt.Wir vermuthen bloß, daß man sie deßwegen Quellen (fontaines) genannt hat, weil der Teig durchquillt. A. d.

Ue. Eine Knetemaschine von dieser Art gibt, wenn sie 2 1/2 Fuß breit, 1 1/9

Fuß tief, 6 Fuß lang ist, 600 Pfd. Teig, oder verarbeitet anderthalb Sak (un sac et demi) Mehl von 325 Pfd.“

Der Text im Original ist etwas dunkel: es heißt „un Sac et demi de farine de 325

livres;“ man weiß also nicht mit voller Gewißheit, ob

der „Sac“ 325 Pfd.

haͤlt, oder ob anderthalb Sak „un Sac et demi“ 325 Pfd. sind. Ersteres ist jedoch wahrscheinlicher, da sonst der Sak

(Sac) auf 2/3 Pfd., (216 2/3 Pfd.) ausginge,

was nicht wahrscheinlich ist. Ob der „Sac“ der obigen Commission eben so weit war, wissen

wir nicht, da die gelehrte Commission sich nicht in den Sak sehen ließ. A.

d. Ue.

„Dieser Apparat ist sehr gut ausgedacht, ist aber noch einer Verbesserung

faͤhig. Man muß suchen die Klaue, den Krazer oder Streicher, und das

abwechselnde Drehen der Walze in entgegengesezter Richtung zu vermeiden;

uͤbrigens ist die Anwendung desselben so leicht, daß man erwarten darf

von ihr alle Vorurtheile gegen Knetemaschinen und den alten Schlendrian besiegt

zu sehen. Gewiß wird man in Baͤlde das Kneten mit der Hand

gaͤnzlich aufgeben und Knetemaschinen in allen Baͤkereien finden.

Das Publicum, das Ekel an dem gewoͤhnlichen Kneten gefaßt hat,Auch hier ist das Original dunkel: es heißt: „le public, dégoûté du

travail à bras“ Das kann nun heißen:

„das Publicum, welches Ekel daran bekommen

hat,“ oder, „das Publicum, welchem man Ekel

gemacht hat;“ wir haben daher diese Stelle eben so

zweideutig in der Uebersezung ausgedruͤkt, als sie im Originale

da steht. A. d. Ue. wird kein Brot mehr essen, das auf die alte gewoͤhnliche Weise

gebaken wurde. Die Maschine des Hrn. Gui ist zu

einfach und zu bequem, als daß sie nicht allen uͤbrigen vorgezogen werden

sollte.

Der einzige Unterschied, den unsere Leser zwischen dieser Knetemaschine und

jener Cavallier's im Register finden werden, besteht 1) darin, daß diese Schrauben und

jene Loͤcher zum hoͤher und tiefer stellen der Walze hat: Wenn

die Schrauben eine feinere Stellung, als die Loͤcher erlauben; so

fragt es sich auf der anderen Seite: in wie fern die Schwierigkeiten der

Schrauberei bei allen Maschinen, die durch zwei Schrauben horizontal

gestellt werden sollen, hier beseitigt werden koͤnnen? 2) in der

Querscheidewand? Reichen diese Abaͤnderungen und Zusaͤze nun

hin, um Hrn. Cavallier's Patent zu

beeintraͤchtigen? Wohin fuͤhrt das Patent-Wesen? Es

kehrt in sich selbst zuruͤk: „ad

absurdum et inhumanum“

––––––––

Man verzeihe uns, daß wir so lang bei einem Gegenstande verweilen, der

Manchem unbedeutend scheinen wird, der aber der Gegenstand des

taͤglichen Gebetes eines jeden Christen ist: „das

taͤgliche Brot.“ Die Bourboniden, nicht zufrieden das

uͤbrige Europa in der Quelle seines Lebens, in dem weiblichen

Geschlechte, mit ihren Schnuͤrleibern und Corsets (die eine der

edelsten deutschen Frauen, so wahr und huͤbsch als sie selbst ist,

„Drachenfluͤgel“ nannte) verkruͤppelt und

zum Siechlinge gemacht zu haben, kommen nun auch uͤber die

Maͤnner, die ihnen noch zu fest zur Seite stehen, und wollen sie mit

Leimsuppe Statt Fleischbruͤhe, mit Brot aus Erdaͤpfeln und

Leim, Statt mit Brot aus gutem Roken- oder Weizenmehle

fuͤttern, und dieses Brot sollen sie nicht mehr kraͤftig und

gut kneten, sondern walgen. Wenn der Bourbonide so entnervt wurde, daß sein

Arm nicht mehr Teig kneten kann, so wird der deutsche Mann sich

huͤten, so tief zum Schwaͤchlinge herabzusinken. Er wird sich

weder sein gutes Brot noch sein Fleisch fuͤr Erdapfelbrot und

Knochenleim von Pseudo-Philanthropen aus, dem Kopfe, und noch weniger

aus dem Magen schwazen lassen, der bekanntlich keine Ohren hat.

HAEC. SVNT. VENTRI. STABILIMENTA: PANIS. ET. ASSA.

BVBVLA; sagte einer der geistreichsten Maͤnner des

klassischen Allerthumes, den, obschon er ein blinder Heide war, der heilige

Kirchenvater Hieronymus nie von seiner Seite kommen ließ, Accius Plautus in seinem Curcul. 2. 3. 88. Wer die Menschen um gutes Brot und gesundes

Fleisch gelehrter oder finanzieller Grillen wegen bringen will, wird sie

bald in Heuschreken verwandelt haben, die am Ende alles fressen, selbst die

Meßkleider.

A. d. Ue.

Erklaͤrung der Abbildung der Knetemaschine der

HHrn.

Cavallier, Frère et Comp.,

rue Caumartin, N. 7 zu Paris, in den

Annales de l'Industrie. N. IV.

AA, Fig. 1 bis 4. Trog aus Eichenholz, der Form nach einem gewoͤhnlichen Baktroge

ziemlich aͤhnlich, am Boden rundlich ausgehoͤhlt, und mit Blech

ausgekleidet.

B, hohler Cylinder aus Gußeisen. Seine zwei Achsen, bb, aus geschlagenem Eisen liegen in Lagern, C, und folgen den Bewegungen, welche man

veranlaͤßt, um den Cylinder zu heben oder zu senken.

CC, Lager. Sie verlaͤngern sich nach

aufwaͤrts, so daß sie die senkrechte Vertiefung schließen, welche an jedem

Ende des Troges zur Aufnahme derselben angebracht ist. Diese Stuͤke sind

innen mit zwei Baken versehen, welche den Krazer oder Streicher seitwaͤrts

befestigen.

D, Streicher oder Krazer, bestehend aus einem starken

Brette aus Eichenholz, welches sich an seinem unteren Theile in einen spizigen

Winkel verduͤnnt, unduad daselbst mit Eisen beschlagen ist.

EE, maͤnnliche Schraube, deren Stuͤtzpunkt

in C ist, und mittelst welcher der Abstand des Streichers vom Cylinder genau

regulirt werden kann.

F, Niet der Schrauben EE.

G, Knopf. Er dient als Gegenniet, und umfaßt das

Stuͤk Eisen H.

H, flaches Stuͤk Eisen, welches an dem oberen

Theile des Krazers befestigt ist.

H, Hebel, mittelst welcher man die Entfernung des Troges

von dem unteren Rande des Umfanges der Walze bestimmt, um dadurch der Teigplatte,

welche darunter oder zwischen beiden durchlaͤuft, die beliebige Dike zu

geben.

J, Auge des Hebels, in welches der Vorsprung, K, eingreift.

L, Ende des Hebels.

M, Stift mit einem Kopfe, mittelst dessen man das Ende

des Hebels auf der gehoͤrigen Hoͤhe befestigt.

N, Zahnrad, am Ende der Achse des Cylinders

befestigt.

O, Triebstok, welcher dem Rade und dem Cylinder die

Bewegung mittheilt.

P, runde Stange, auf einem Stuͤke Gußeisen,

welche dem Flugrade als Achse dient.

Q, Flugrad, an welchem auf einer Seite der Triebstok, an

der anderen die Kurbel angebracht ist.

K, die Kurbel.

S, Dekel, welcher den Trog bedekt.

Tafeln