| Titel: | Bestimmung der abwechselnden Bewegung der Ziehstangen, Schieber und Klappen, durch welche an einer Dampfmaschine von gewöhnlichem Baue die Verbindung zwischen dem Kessel, dem Cylinder und dem Verdichter hergestellt wird; Bestimmung des Spieles dieser Theile unmittelbar aus der abwechselnden Bewegung des Schwung- oder Wagebalkens. Von Hrn. Verdam. |

| Fundstelle: | Band 37, Jahrgang 1830, Nr. LXXXIII., S. 325 |

| Download: | XML |

LXXXIII.

Bestimmung der abwechselnden Bewegung der

Ziehstangen, Schieber und Klappen, durch welche an einer Dampfmaschine von

gewoͤhnlichem Baue die Verbindung zwischen dem Kessel, dem Cylinder und dem

Verdichter hergestellt wird; Bestimmung des Spieles dieser Theile unmittelbar aus der

abwechselnden Bewegung des Schwung- oder Wagebalkens. Von Hrn. Verdam.

Aus der Correspond. mathém. et phys.Diese Correspondance

mathématique et physique, welche heftweise erscheint, und

in Deutschland wenig bekannt ist, verdient die Aufmerksamkeit der deutschen

Zeitschriften fuͤr Mathematik, indem sie manches Gute

enthaͤlt. A. d. Ue. T. W. 4e livr. p. 255 im Bulletin d. Scienc. technol. Mars. p.

261.

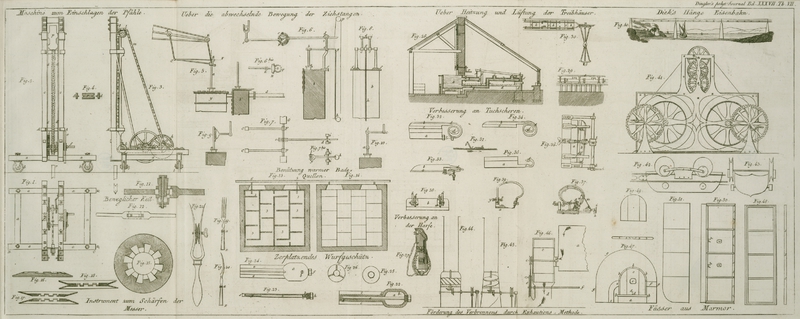

Mit Abbildungen aus Tab.

VII

Verdam, uͤber Bewegung der Ziehstangen, Schieber und Klappen

etc.

Unter gewissen Umstaͤnden muß diesen Theilen ihr Spiel auf eine andere Weise,

oder durch andere Theile der Maschine mitgetheilt werden! Gewoͤhnlich

geschieht dieß mittelst einer excentrischen Scheibe, die an der Achse des

Schwungrades angebracht ist. Um diese excentrische Scheibe bewegt sich in einer

Kehle ein kupferner Ring, an welchem platte Staͤngelchen angebracht sind,

die, von der Achse des Flugrades auslaufend, an dem anderen Ende der Maschine

zusammentreffen, und an einer horizontalen Stange befestigt sind, welche mittelst

Kurbeln und Stoßstangen den Schiebern und Klappen etc. eine Bewegung hin und her

mittheilt. Wer den Bau einer Dampfmaschine kennt, weiß, daß man oͤfters, um

die Bewegung der excentrischen Scheibe diesen Theilen mitzutheilen,

vorzuͤglich wenn sie aus laden oder Schiebern bestehen, die man mit Recht den

Klappen vorzieht, starker und langer Stoßstangen bedarf. Abgesehen von diesen

lezteren fordert der excentrische Apparat auch noch platte Stangen, die eben so lang

sind, als die Maschine, und daher sieht man nicht selten excentrische Scheiben an

starken Maschinen mir Stangen von 8 Metern Lange und daruͤber. Wenn man nun

diese langen Stangen vermeiden, und die Anzahl der uͤbrigen Stoßstangen

vermindern, dafuͤr aber einen anderen, wenn auch nicht einfacheren, doch

gedraͤngteren und weniger unbequemeren Mechanismus anbringen kann, so ist es

klar, daß die Maschine dadurch wohlfeiler wird. Dieß ist nun bei folgendem

Mechanismus der Fall, welchen man in vielen Faͤllen wird anwenden

koͤnnen. Indessen kann man denselben mehr als Aufloͤsung eines

Problemes der angewandten Mathematik, denn als eine wichtige Vereinfachung

betrachten.

Es sey AB (Fig. 5.) ein Theil des

Schwung- oder Wagebalkens; ABCD das

Parallelogramm, an welchem die Stange a des arbeitenden

Staͤmpels angebracht ist, der sich in dem Cylinder, y, bewegt; b der Kasten oder die Abtheilung,

in welchem die Schieber sich bewegen, und in welchen der Dampf sich begibt, wenn er

aus der Dampfroͤhre, d, herbeifließt. Man weiß,

daß das Hauptstuͤk, durch welches das Ende D des

Parallelogrammes beinahe der Senkrechten folgt, eine horizontale Stange, CE, ist, die sich um den feststehenden Zapfen E dreht etc. Man weiß ferner, daß der Punkt E sich gewoͤhnlich auf der Seite von BD befindet, wenn AB in der horizontalen Lage ist, d.h., daß die Punkte E (denn es gibt deren zwei, zu jeder Seite des

Wagebalkens einen) sich in derselben verticalen Ebene befinden, die durch die Stange

a laͤuft, und senkrecht auf die Laͤnge

des Wagebalkens ist. Man weiß ferner, daß dieser Punkt E

auf jeden beliebigen Punkt der horizontalen Linie uͤbertragen werden kann,

wenn man anders die Laͤnge AB oder die

Breite AC des Parallelogrammes gehoͤrig

wechselt; alles dieß geschieht mittelst eines sehr einfachen Mechanismus, der

wahrscheinlich allen Dampfmaschinen-Fabrikanten bekannt ist.

Man seze nun der Punkt E sey nach F uͤbertragen, etwas vor dem Parallelogramme, und die Stangen CF (siehe Fig. 6 und 7., die

horizontalen und verticalen Entwuͤrfe des Mechanismus) drehen sich nicht um

Zapfen, sondern seyen an einer runden Stange FF

befestigt, die sich in zwei Lagern, GG, dreht.

Diese Stange wird also, durch die abwechselnde Bewegung der Stangen, CF, eine abwechselnde kreisfoͤrmige

Bewegung erhalten; sie hat eine nur wenig bedeutende Last zu tragen, kann also, ohne

daß sie sich deßwegen beugen duͤrfte, so duͤnn seyn, als ihre

Laͤnge es nur immer gestattet.Wenn man die Lage der Zapfen E (Fig. 5.) nicht

veraͤndern wollte, so koͤnnte man die Stange, FF, mittelst eines kleinen

gezaͤhnten Bogens, H, Fig. 6. bis sich

drehen lassen, der an der Verlaͤngerung von CE befestigt ist, und in ein auf der

Achse, FF, angebrachtes Rad eingreift.

Dadurch werden, aber die Theile des Mechanismus auf eine unnuͤze

Weise vervielfaͤltigt, indem kein Grund vorhanden ist, warum der

Umdrehungspunkt der Stangen CE vielmehr in

E als in F seyn

soll. A. d. O.

In der Mitte von FF ist ein kleiner excentrischer

Kreis, e, befestigt, der von einem Ringe umfaßt wird, in

welchem er sich frei bewegen kann, wie dieß bei der gewoͤhnlichen

excentrischen Scheibe geschieht. Die Stange, ed,

dieser excentrischen Scheibe ruht auf einem Halsbande, d, (Fig.

5, 6 und 7.) (Fig. 7. ist ein Seitenaufriß) in der Mitte einer kleinen Achse, ii, an deren Enden sich die senkrechten Hebel, ic, befinden, welche gleichfalls auf der

horizontalen Achse, cc, befestigt sind; so daß die

Achse, cc, sich drehen wird, wann die Hebel,

ic, in Bewegung gesezt werden. In der Mitte von

cc ist der Arm des Hebels cb befestigt, der zulezt noch an der Stange, ab, der Laden oder Schieber haͤngt.

Aus dieser Beschreibung erhellt, daß durch die abwechselnde Umdrehung der Achse, FF, die excentrische Scheibe in ihrem Ringe sich

schwingen, und ihre Stange, ed, eine Bewegung hin

und her erhalten wird, wodurch die Stange, ab, und

folglich auch die Schieber, ihre Bewegung von oben nach abwaͤrts und von

unten nach aufwaͤrts erhalten. Wir wollen nun einige Bemerkungen

beifuͤgen.

1) Da die Schieber sich sowohl nach aufwaͤrts, als nach abwaͤrts

bewegen muͤssen, waͤhrend der Staͤmpel Einen Lauf vollendet, so

kann man diese Bewegung ohne excentrische Scheibe nicht einfacher hervorrufen; wenn

die Bewegung von ab gleichzeitig mit jener der

Stange des arbeitenden Staͤmpels waͤre, so koͤnnte man CF uͤber F

hinaus bis nach b verlaͤngern, und die Stange ab unmittelbar an CF befestigen; allein, das Gesez der Bewegung der Schieber erlaubt eine so

einfache Vorrichtung nicht. Da die excentrische Scheibe an der Achse FF angebracht ist, so wird die Ursache klar, warum

der Punkt E, Fig. 7., auf F uͤbertragen werden muß; denn sonst waͤre

die excentrische Scheibe durch die horizontale Achse, D,

welche in ihrer Mitte die Staͤmpelstange fuͤhrt, in ihrer Bewegung

gehindert. Die excentrische Scheibe kann außerordentlich klein seyn, selbst an den

staͤrksten Maschinen, und man wird begreifen, daß die Excentricitaͤt

die Laͤnge von ed, und die Laͤnge

der Hebel sich leicht so reguliren laͤßt, daß die Schwingungen der

excentrischen Scheibe genau jenen Lauf erzeugen, welchen die Schieber nehmen

muͤssen, indem derselbe von den Dimensionen der Maschine abhaͤngt, und

bei Maschinen von mittlerer Starke, von der Kraft von 12 bis 24 Pferden, kaum mehr

als ein Decimeter betraͤgt. Ich bleibe daher nicht laͤnger bei den

Laͤngen der Stuͤke stehen, die immer ohne Vergleich kleiner und

weniger der Anzahl nach seyn werden, als bei der gewoͤhnlichen

Einrichtung.

2) Die Achse ii ist frei, die Achse cc aber feststehend; es muͤssen demnach auf

der Hoͤhe cc zwei feststehende

Stuͤzen vorkommen. Die großen Maschinen mit zwei Saͤulen, so wie die

Maschinen mit sechs Saͤulen, die tragbar sind, bieten beinahe immer leichte

Mittel dar, diese Stuͤzen auf dem oberen Gestelle der Maschine, oder auf den

Saͤulen zu befestigen. Was aber die tragbaren Maschinen mit zwei

Saͤulen betrifft, so muͤssen diese Stuͤzen mittelst zweier

kleinen Saͤulen, cf, Fig. 6 und 3 am Dekel der

Abtheilung b befestigt werden.

3) Die Stange, ab, muß eine vollkommen verticale

Bewegung, oder wenigstens eine solche erhalten, die derselben so viel nur immer

moͤglich gleich kommt. Dieß geschieht auf folgende Weise:

a) Wenn der Arm des Hebels, cb, Fig.

6 und 7.

bis, sich in eine Gabel endet, die an jedem Ende mit zwei Loͤchern

zur Aufnahme eines Joches versehen ist, an welchem die Stange, ab, haͤngt, und wenn diese Loͤcher

eifoͤrmig sind, und weiter als der Durchmesser des Joches (wie Fig. 6.

zeigt); so ist es klar, daß, durch dieses Spiel, die Abweichung des Endes b der Senkrechten keine Abweichung von ab veranlassen kann. Diese Vorrichtung

waͤre unvollkommen, und die ovalen Loͤcher wuͤrden sich bald

abnuͤzen, wenn der Lauf von ab sehr groß

waͤre; da er aber sehr klein ist, so bin ich geneigt zu glauben, daß man

diese Vorrichtung an großen Maschinen eben so gut, als an mittleren, anbringen

koͤnnte.

b) Man koͤnnte indessen an großen Maschinen den

Arm cb mit der Stange ab verbinden, und zwar mittelst einer Zwischenstange, ab, Fig. 10., mit zwei

Gliederungen a und b.

c) oder was noch besser waͤre, ein kleines

Parallelogramm an dem Arme, bc, anbringen. Dieses

Parallelogramm macht keine Schwierigkeiten, in dem es sehr klein ist, fordert aber

einen fixen Punkt mehr. Endlich koͤnnte man auch noch eine andere Vorrichtung

anbringen, wie Stoßstangen, durch welche sich die verlangte Verticalitaͤt

erhalten ließe.

d) Die Verticalitaͤt erhaͤlt man auch

mittelst eines gezaͤhnten Bogens (Fig. 9.), der in die

Stange, ab, eingreift, welche, zu diesem Ende, in

einen Zahnstok auslaͤuft. Da die Bewegung von ab sehr langsam ist, und die Zaͤhne des Zahnstokes beinahe nichts

zu nagen haben, wegen des Gegengewichtes, gh, Fig. 6., so

ist es offenbar, daß die Bewegung genau und leicht seyn wird, und die Zahne sich

durch die abwechselnde Veraͤnderung der Bewegung nicht viel abnuͤzen

werden. Man kann aber nicht sagen, daß diese Vorrichtung die einfachste ist.

e) Wenn man endlich dem Arme, cd, die Laͤnge Eines Meter geben kann, so

wird der beschriebene Bogen sich nicht viel an seinem Ende, b, von der Senkrechten entfernen, und man wird immer eine Gabel b, (Fig. 6 und 7. bis) mit

ovalen Loͤchern, und selbst mit runden (die sich beinahe gar nicht merklich

abnuͤzen) anwenden koͤnnen, wenn die Laͤnge von ab wenigstens auch Ein Meter betraͤgt.

4) Das Gegentheil gh muß nach abwaͤrts

verlaͤngert werden, damit der Maschinist dasselbe ergreifen kann, um die

Maschine in den Gang zu sezen. Zugleich muß er die Stange aus der

Excentricitaͤt ihres Halsbandes, d (Fig. 6 und

8.)

bringen, was mittelst eines gabelfoͤrmigen Stokes, oder mittelst einer Schnur

geschehen kann, die uͤber eine Ruͤksendungsrolle, p, laͤuft.

Tafeln