| Titel: | Eine Maschine oder Pumpe zum Heben des Wassers oder anderer Flüssigkeiten, worauf Gg. Vaughan, Mechaniker in Cleveland Street, Mile End Road, Parish Mile End Old Town, sich am 22. Jäner 1830 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 37, Jahrgang 1830, Nr. LXXXVI., S. 330 |

| Download: | XML |

LXXXVI.

Eine Maschine oder Pumpe zum Heben des Wassers

oder anderer Fluͤssigkeiten, worauf Gg. Vaughan, Mechaniker in Cleveland Street, Mile

End Road, Parish Mile End Old Town, sich am 22.

Jaͤner 1830 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Mai. 1830. S.

66.

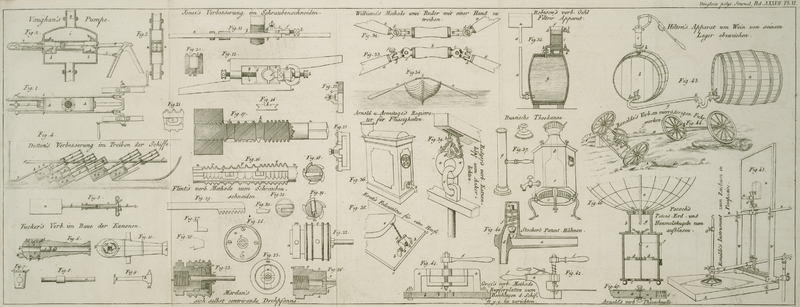

Mit einer Abbildung auf Tab. VI.

Vaughan, Maschine oder Pumpe zum Heben des Wassers oder anderer

Fluͤssigkeiten.

Der Gegenstand dieses Patentes ist eine neue Zusammenstellung der Theile einer Pumpe,

an welcher der Staͤmpel in horizontaler Richtung arbeitet. Dieser Pumpenbau

soll an gewoͤhnlichen Pumpen, an Schiffspumpen, und auch an Drukpumpen bei

Feuersprizen angewendet werden koͤnnen.

Fig. 1.

„sagt der Patent-Traͤger“ zeigt den Apparat

vollendet, so wie er von

oben gesehen erscheint, mit seinen Kurbeln und Staͤmpelstangen zur Bewegung

des Staͤmpels, welcher horizontal in einem Gehaͤuse, AA, liegt. Fig. 2. ist ein

senkrechter Laͤngendurchschnitt mit den Wasserfluͤgeln, Klappen und

mit dem Staͤmpel in dem Gehaͤuse. Fig. 3. ist ein

Querdurchschnitt durch die Mitte dieses Gehaͤuses. In allen diesen drei

Figuren zeigen dieselben Buchstaben dieselben Gegenstaͤnde. a, ist die aufsteigende Hauptbrunnenroͤhre, durch

welche das Wasser aus dem Behaͤlter oder Brunnen in die untere Kammer, bb, des Gehaͤuses eintritt; c und d sind Klappen, die

sich nach aufwaͤrts oͤffnen, und das Wasser aus der unteren Kammer in

das Welkfaß, ee, eintreten lassen. Der

Staͤmpel, f, bewegt sich horizontal in dem

Gefaͤße hin und her, um hinter sich einen leeren Raum zu bilden, durch

welchen das Wasser in das Werkfaß aufsteigt, und auch um das Wasser vor sich her aus

dem Werkfasse durch die oberen Klappen, g und h, abwechselnd in die obere Kammer, i, in die

Hoͤhe zu treiben, aus welcher es abfließt, oder in der Roͤhre k in die Hoͤhe gehoben wird.

Die Art, wie ich den Staͤmpel in der Pumpe zu bewegen gedenke, ist diese, daß

ich an dem aͤußeren Ende der Staͤmpelstange, j, zwei Kurbelstangen, ll, anbringe,

welche mittelst einer Querstange, m, verbunden sind,

deren entgegengesezte Enden an den Winkelhebeln, nn, befestigt werden, welche man mittelst der Kurbel an den Enden der

Achse derselben, o, in Thaͤtigkeit sezt. Die

Kurbel kann entweder mittelst der Hand, oder einer Laufscheibe oder eines

Raͤderwerkes in Taͤtigkeit gesezt werden, das durch Dampf oder durch

irgend eine Maschine getrieben wird.

Ich beschraͤnke mich indessen nicht auf diese Methode allein die Pumpe in

Thaͤtigkeit zu sezen, indem noch mehrere Arten ausgedacht werden

koͤnnen, obschon nach meiner Ansicht keine mit solcher Leichtigkeit

wirkt.

Wenn die gehoͤrige Kraft an der Kurbel angewendet wird, wird der

Staͤmpel, f, hin und her bewegt, und wenn er, wie

in Fig. 1 und

2., sich

rechts bewegt, wird die Klappe, c, sich heben, und des

Wasser wird aus der Brunnenrohre in das Gehaͤuse, und durch die Oeffnung der

Klappe, e, in das Werkfaß treten, und dem

Staͤmpel folgen. Wenn in dem folgenden Stoße der Staͤmpel sich links

bewegt, wird die Klappe, c, sich schließen, und die

Klappe d sich oͤffnen, das Wasser wird dem

Staͤmpel folgen, und durch die Oeffnung der Klappe, d, in das Werkfaß treten, waͤhrend das Wasser, welches durch den

vorhergegangenen Zug in das Werkfaß gelangte, nun durch das Vorruͤken des

Staͤmpels durch die Klappe, g, ausgetrieben wird.

Da nun diese Operation immer wiederholt wird, so steigt das Wasser bei jedem Zuge oder Stoße des

Staͤmpels durch die Brunnenroͤhre in den leeren Raum, der hinter dem

Staͤmpel sich bildet, und wird durch die Gewalt des Staͤmpels bei den

oberen Klappen ausgestoßen.

Um zu verhindern, daß der Staͤmpel sich auf der unteren Seite ungleich

abnuͤzt, verlaͤngere ich die Staͤmpelstange bis p, und bringe eine hohle Roͤhre q, an, in welche sie paßt. Die Staͤmpelstange

laͤuft zugleich auf einer Gegenreibungsrolle r,

und an dem entgegengesezten Ende auf den Gegenreibungsrollen ss, welche in Leitern, tt, laufen, und ist in dem Gehaͤuse durch

eine gehoͤrige Schlußbuͤchse, u,

gesichert.

Ich habe hier ein rechtwinkeliges Gehaͤuse mit einem gewoͤlbten Dekel

beschrieben; ich beschraͤnke mich aber nicht auf diese Form, indem jede

andere schikliche Form eben so brauchbar ist. Eben so beschraͤnke ich mich

nicht auf einen vierekigen Staͤmpel, indem ein kreisfoͤrmiger in einem

cylindrischen Werkfasse eben so dienen kann.Das Register of Arts gibt in seinem Maihefte S. 289. gleichfalls Nachricht von diesem

Patente, fuͤgt aber keine Zeichnung bei, und sagt bloß, es

waͤre besser gewesen, wenn der Patent-Traͤger aus dem

oberen Theile des Gehaͤuses eine Luftkammer gemacht haͤtte,

und die aufsteigende Roͤhre in derselben bis beinahe auf den Boden

derselben haͤtte reichen lassen. So viel ist, leider, gewiß, daß

diese Maschine bei ihrem ersten Versuche der Erwartung des Erfinders nicht

vollkommen entsprach, und daß dieser, wie wir neulich aus dem Mechanics' Magazine anfuͤhrten, hierauf

in sein Zimmer ging, und sich erschoß. Die schlechten Patent-Geseze

sollen, wie das Mechanics' Magazine versichert,

mehr als der kleine Fehler, dem sich leicht haͤtte abhelfen lassen,

Ursache gewesen seyn, daß England an Hrn. Vaugham

einen sehr geschikten Mechaniker verlor.

Tafeln