| Titel: | Fässer aus Marmor zur Aufbewahrung des edlen Unger-Weines. Auszug eines Schreibens an den Hrn. Grafen St. Priest, dd. Pesth 27. Dec. 1829. |

| Fundstelle: | Band 37, Jahrgang 1830, Nr. CI., S. 356 |

| Download: | XML |

CI.

Faͤsser aus Marmor zur Aufbewahrung des

edlen Unger-Weines. Auszug eines Schreibens an den Hrn. Grafen St. Priest, dd. Pesth 27. Dec. 1829.Wir haben schon vor mehreren Jahren in unseren Blaͤttern, und erst vor

Kurzem wieder, den edlen Ungern vorgeschlagen, zur alt-roͤmischen

Sitte zuruͤck zu kehren, und ihre herrlichen Weine, die im Fasse so sehr

leiden, nach der alten classischen Methode in thoͤnernen Gefaͤßen

aufzubewahren; wir haben es einem jungen Toͤpfer aus Wien an das Herz

gelegt, seine lieben Nachbarn mit den classischen Amphoris, Cadis Doliisque aus Thon zu versehen. Es freut, uns, daß,

wie wir hier sehen, einige Magnaten unsere Idee im Großen ausgefuͤhrt,

und dem Jacchus Pannonicus einen, seiner

Goͤttlichkeit wuͤrdigen Altar aus Marmor erbaut haben. Wo man mit

solchen Beispielen vorausgeht, wird es an Nachfolgern nicht fehlen, und Europa

wird vielleicht von den Ungern wieder die alte Sitte lernen, seinen Wein in

thoͤnernen Faͤssern aufzubewahren, wie es in Spanien hier und da

noch heute zu Tage Sitte ist. Lernten doch die groͤßten und besten

Landwirthe Frankreichs, die ehrwuͤrdigen Ternaux, erst vor 12 Jahren, ihr Getreide nach der besten Methode von

der Welt, nach der ungrischen, in Silos aufbewahren. A. d. Ue.

Aus dem Bulletin des Scienc. techn. Avril

1830.

Mit Abbildung auf Tab.

VII.

St. Priest, Faͤsser aus Marmor zur Aufbewahrung des edlen

Ungerweines.

Es gibt bisher zwei Faͤsser auf Marmor in Ungarn: das eine zu Ofen

gehoͤrt Hrn. Margofi, und ist mit Ofner

gefuͤllt; das andere haben Sie bei mir gesehen: es ist gegenwaͤrtig

mit dem besten alten Tokayer gefuͤllt. Beide Faͤsser sind nach

derselben Idee gebaut, und gewaͤhren folgende Vortheile:

1) da Marmor im Keller so kalt bleibt, wie dikes Glas, so wird der Wein nicht zu

warm; die Gaͤhrung geht in marmornen Faͤssern ruhiger und

regelmaͤßiger von Statten, als in hoͤlzernen.

2) ein marmornes Faß, gehoͤrig verfertigt, schuͤzt den Wein eben so gut

vor der Kellerluft, als eine gute Flasche; es verduͤnstet auch nicht ein

Tropfen, und man erspart das Nachfuͤllen, das bei hoͤlzernen

Faͤssern so bedeutend ist. Es ist daher

3) aus Obigem offenbar, daß der Wein sich laͤnger und besser in Marmor

haͤlt, als in dem poroͤsen Holze; daher sind auch Faͤsser aus

Marmor vorzuͤglich fuͤr edlere ungrische Weine zu empfehlen. Die alten

Roͤmer bewahrten ihren Wein in steinernenMit Erlaubniß des hochgebornen Hrn. Verfassers waren die Amphoren bei den Roͤmern keine steinernen

Gefaͤße sondern irdene. Amphora cepit

institui, currente rotâ cur urceus exit! fragt Horaz. Wir wissen auch aus Plinkus, daß nicht bloß die Amphorae,

sondern selbst die Faͤsser bei den Alten, von Toͤpfern aus

Thon verfertigt wurden: „etiam fictilibus

doliis ad vina excogitatis, et ad aquas. Propter quae Numa rex

septimum collegium figulorum instituit. Quin et defunctos sese multi

fictilibus doliis condi maluere, sicut M. Varro.“

Glaͤserner Amphorae finden wir nur bei

Petronius erwaͤhnt, und diese scheinen

mit Gyps uͤberzogen gewesen zu seyn, damit sie nicht so leicht

brechen; denn er nennt sie gypsatae. Einer

steinernen Amphora, der einzigen, die man in der

classischen Welt kennt, erwaͤhnt Plinius

als eines Weltwunders: „Onychem etiamnum in

Arabiae montibus, nec usquam aliubi nasci putavere veteres: sudines in Germania. Potoriis primum vasis inde

factis, dein pedibus lectorum sellisque. Cornelius Nepos tradit

fuisse magno miraculo, cum P. Lentulus Spinter amphoras ex eo

chiorum magnitudine cadoruio ostendisset.“ Wie groß

ein Cadus ehius war, wissen wir nicht; der

roͤmische Cadus hat 72 Sextarios gehalten. Die roͤmische Amphora war 48 Sextarii. Ein Sextarius wird

fuͤr ein halbes Quart (Noͤßel) gehalten. Obschon das Wort Amphora (Gefaͤß mit zwei Henkeln) auch

von den classischen roͤmischen Auctoren, seines griechischen

Ursprunges ungeachtet, gebraucht wurde, so hatten die Roͤmer doch ein

echt lateinisches Wort fuͤr Amphora,

naͤmlich Quadrantal; und es ist

merkwuͤrdig, die zwei lezten Sylben dieses

alt-roͤmischen Wortes Quadrantal

noch heute zu Tage in der ungrischen Sprache als Antal erhalten zugehen. Man mißt und kauft den Tokayer in Ungarn

nicht Faß- oder Flaschen-Weise, sondern Antal-Weise. Man sagt, daß Pannonien seine Reben durch Probus erhalten habe; da aber die Roͤmer

schon fruͤher Pannonien besaßen, so laͤßt es sich leichter

erklaͤren, wie dieses Wort in die ungrische Sprache kam, als wie es

sich in derselben erhielt. Wenn des ehrwuͤrdigen guten Reynier de Lausanne Bemerkung richtig ist, daß

dort, wo der. Wein in kurzen Neben an kurzen Weinsteken gezogen wird, die

Rebe durch Griechen, und wo der Wein in langen Reben an Baͤumen und

Treillagen gezogen wird, durch Roͤmer zuerst hingepflanzt wurde (was

fuͤr Italien und fuͤr das suͤdliche Frankreich Reynier allerdings guͤltig erwiesen hat)

so haͤtte Pannonien seine Weine durch die Griechen, und nicht durch

die Roͤmer, erhalten. A. d. Ue. Gefaͤßen, und die Geschichte lehrt uns, daß die italiaͤnischen

Weine sich in diesen Amphoren weit besser erhielten, als

heute zu Tage in den Faͤssern.

4) Wenn die Reife abspringen oder los werden, oder wenn irgend ein Loch im

hoͤlzernen Fasse entsteht, so rinnt der Wein aus. Diese Nachtheile haben bei

marmornen Faͤssern nicht Statt.

5) Wenn ein hoͤlzernes Faß leer wird, nimmt es sehr oft einen uͤblen

Geschmak an, der dasselbe fuͤr die Zukunft ganz unbrauchbar macht: Marmor

hingegen nimmt nie einen Geruch an.

6) Da ein marmornes Faß nie nachgefuͤllt werden darf, so kann der

Eigenthuͤmer sein Faß siegeln und seinen Keller Jahre lang geschlossen

halten, ohne fuͤrchten zu duͤrfen, daß der Wein durch die

Nachlaͤssigkeit seiner Hallsleute leidet, oder durch ihre Untreue weniger

wird.

7) Bei einem marmornen Fasse ist keine Reparatur noͤthig. Die einzige Sorgfalt, die man

fuͤr dasselbe haben muß, ist diese, daß es keine heftige

Erschuͤtterung erleidet.

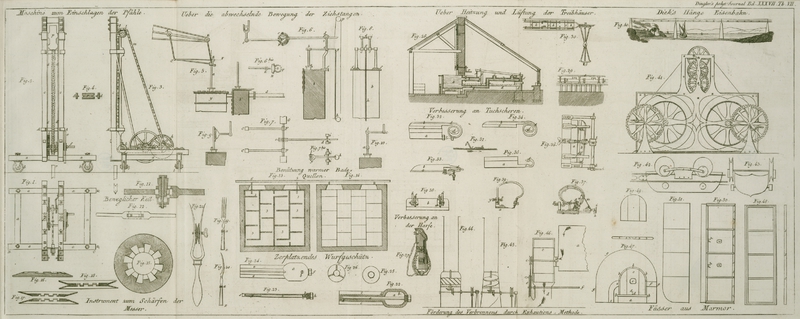

Hier folgt nun eine genaue Zeichnung und Beschreibung des oben erwaͤhnten und

gegenwaͤrtig mit Tokayer gefuͤllten Fasses.

Fig. 47.

zeigt das Faß von der Vorderseite.

Damit die zu große Schwere die weiche Erde nicht eindruͤkt, ist aaa die Grundlage aus dichten festen Steinen, auf

welchen das marmorne Faß, bbbb, ruht. In der

Abtheilung c, ist die Ziffer I, und befinden sich nach unten zu zwei Oeffnungen, dd. Durch die obere dieser Oeffnungen laͤßt

man den reinen Wein ab, durch die untere den Bodensaz, der sich in derselben bildet.

Auf einer Seite sind der ganzen Laͤnge des Fasses nach fuͤnf steinerne

Stuͤzen angebracht, ee, welche tief in die

Erde eingelassen sind. Auf der entgegengesezten Seite, g, sind fuͤnf Steine in dem Gewoͤlbe angebracht, auf welche das

Faß sich stuͤzt. Diese ganze Vorrichtung ist in allen ihren Theilen so fest

verbunden, daß nur eine sehr heftige Erschuͤtterung im Stande waͤre

sie zu beschaͤdigen.

Fig. 48.

zeigt den unteren Theil dieses marmornen Fasses, der in zwei Theile getheilt

ist.

Fig. 49. ist

eine der drei Abtheilungen, durch welche dieses Faß in vier Abtheilungen gebracht

ist. Denn es waͤre unmoͤglich ein solches Faß, das zur Aufbewahrung

des besten Tokayers bestimmt ist, in Einem Jahre mit solchem Weine von derselben

Guͤte zu fuͤllen.

Fig. 50.

zeigt die Ausdehnung der vier Abtheilungen, und die Oeffnungen, dd, der zwei mittleren Abtheilungen, Nro. 2 und 3, bei dd.

Fig. 51.

stellt die Außenseite der Laͤnge nach dar.

Die gegenuͤberstehende Seite ist wie in Fig. 47., nur muß in der

mittleren Abtheilung c die Ziffer 4 statt 1 kommen.

Nach oben zu hat jede Abtheilung eine eigene Thuͤre aus Marmor, damit man in

das Faß einsteigen kann, wenn es leer ist. Diese Thuͤren sind mit einem

leichten Kitte verstrichen, damit keine Luft eindringen kann. In der Mitte einer

jeden derselben befindet sich eine kleine Oeffnung, durch welche man den Wein in das

Faß laͤßt, und etwas davon herausnehmen kann, wenn man denselben kosten

will.

So groß aber auch immer die Vortheile dieser Marmorfaͤsser sind, so kann man

dieselben doch nur reichen Weinguͤter-Besizern empfehlen, die ihre

Weine Jahre lang uͤber gut aufbewahren wollen. Die Anschaffung und

Aufstellung derselben kommt theuer, und wenn man sie einmal hat, lassen sie sich

nicht so leicht transportiren und handhaben, wie hoͤlzerne Faͤsser.

Wir muͤssen noch uͤberdieß bemerken, daß man diese Faͤsser erst

dann fuͤllen darf, wenn der ganze Apparat hinlaͤnglich dicht geworden

ist.

Um allen Oehlgeruch vollkommen zu beseitigen, ließ man das Faß, ehe man es mit

Tokayer fuͤllte, 9 Monate lang im Keller, und man uͤberzog den Kitt an

den Thuͤren der Abtheilungen mit Kolophonium und mit weißem Peche.So gut diese marmornen Faͤsser in jeder Hinsicht sind, so scheint es

uns doch, daß sie auf eine noch weit einfachen, wohlfeilere Weise

vorgerichtet werden koͤnnen; auf eine Weise, die auch die Reinigung

der Faͤsser ohne Vergleich mehr erleichtert. Die edlen reichen

Ungern, die leicht, wie einst die alten Roͤmer, groͤßere

Keller, als andere Leute Felder, besizen koͤnnten („quorum agri“ sagt Plinius L. 36. c 15.

von den besiegten Voͤlkern „quoque

minorem modum obtinuere, quam cellaria Romanorum“),

koͤnnen in Italien, besonders im Florentischen, in den Oehlkellern

lernen, wie man Fluͤssigkeiten in Marmor aufbewahrt. Mehrere

vierekige Marmortroͤge neben einander hingestellt, und an ihrem

oberen Rande mit einem Falze versehen, in welchen man eine Marmortafel

einschiebt, die man dann bloß an dem Falze mit grauem Thone zu verstreichen

braucht, den man dann mit Harz uͤberzieht (Wein-Bassins),

wuͤrden hinreichen.Wer mit seinen Augen gesehen hat, was in Ungern Faͤsser kosten, wie

schlecht sie sind, und wie geistig der ungrische Wein ist; wie dieser

folglich in dem Maße schlechter werden muß als die schlechtesten Weine, als

das Faß schlecht ist, in welchem er aufbewahrt wird) der wird die

Nothwendigkeit fuͤhlen, die ungrischen Weine nach Art der alten

Roͤmer in Faͤssern aus Thon, und nicht in Faͤssern aus

Holz aufzubewahren. Wenn das Gurkenwasser mit herbem Weinsteine und

Gallapfelsaure, das als sogenannter Oesterreicher, Wuͤrzburger,

Rheinwein gekeltert wird, in Faͤssern aufbewahrt werden kann, durch

welche er verduͤnstet, so geschieht dieß dadurch, daß hier kein

Alkohol verloren geht; denn diese schlechten, Magen und Bauch verderbenden

Limonaden haben nur wenig Alkohol; sie verlieren nur ihr Wasser, und werden

dadurch nur weniger waͤsserig, aber nicht weniger, geistig. Der

Ungerwein hingegen, der lauter Alkohol ist, verliert seinen Alkohol in

Faͤssern um so leichter, als Alkohol leichter als Wasser verdunstet.

Dieß ist der Grund, warum der Ungerwein, wie man allgemein klagt, sich nicht

so gut in Faͤssern verfuͤhren laͤßt, wie die schlechten

Weine. Wuͤrden die Ungern ihren Wein in Flaschen verfuͤhren,

wie die Burgunder und Bordelaisen, so wuͤrde man den Ungerwein in N.

America und im Peter- und Paulshafen eben so gut trinken

koͤnnen, als man ihn zu Oedenburg, Rust, St. Goͤrgen, Erlau,

Keszthely, Sexard, und in ganz Syrmien trinkt. Der beste Tokayer, und der

dem Tokayer weit vorzuziehende Karólysche Méneser, wird, in Faͤßchen verfuͤhrt,

schlecht: in Flaschen kann er eine Reise um den Erdball machen, und wird

eben so geistreich wieder heimkehren, als er ausfuhr. Wenn die Ungern ihre,

urspruͤnglich griechischen und roͤmischen, Weine nach

alt-griechischer und roͤmischer Weise behandeln werden, in cadis, doliis amphoris fictilibus, so werden

ihre Weine eben so classisch werden, als es ihre Reben sind. Die Ungern

koͤnnen alle Latein; sie duͤrfen nur Varro, Colunella, Plinius

lesen, und thun, was diese guten Alten uns sagten, deren classische Weisheit

wir in unserer modernen Albernheit, die wir fuͤr Allwissenheit

halten, vergessen haben. A. d. Ue.

Tafeln