| Titel: | Hrn. Webb's Dampffloß. |

| Fundstelle: | Band 38, Jahrgang 1830, Nr. II., S. 6 |

| Download: | XML |

II.

Hrn. Webb's Dampffloß.

Aus dem Mechanics' Magazine. N. 360. S.

297.

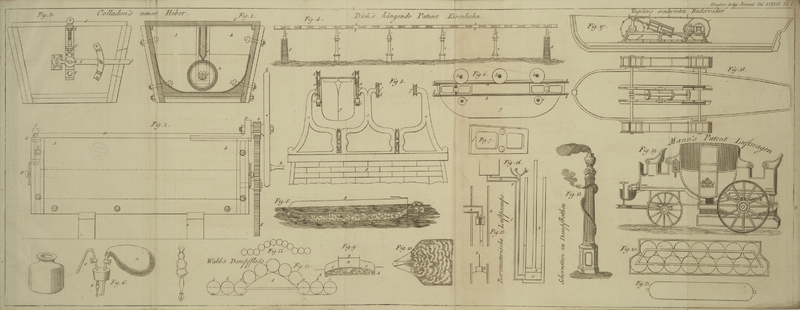

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Webb's Dampffloß.

(Wir theilen diese Notiz mit, nicht als ob wir glaubten, daß dadurch ein Floß auf

unseren Fluͤssen mit Vortheil getrieben werden koͤnnte, sondern weil

es uns scheint, daß dadurch ein Versuch einer Abaͤnderung im Baue der

Floͤße veranlaßt werden koͤnnte, dessen Resultate vielleicht

fuͤr die Floßschifffahrt nuͤzlich seyn duͤrften. Der Versuch

koͤnnte hoͤchstens 10–12 fl. kosten, und so viel kann doch

jeder Floßmeister fuͤr den schlimmsten Fall ins Wasser werfen.

Gelaͤnge der Versuch, so wuͤrden diese paar Gulden in einigen Fahrten

durch eben so viele Hunderte hereingebracht werden.)

(Red. d. Polyt. Journ.)

„Die Seiten, „sagt Hr. Webb,“ muͤssen flach, senkrecht und mit einander

parallel seyn vom Hintertheile bis zum Vordertheile, und unter dem Boden zu

beiden Seiten hinausragen, wie AA, im

Durchschnitte des Hintertheiles, Fig. 9., zeigt, so daß

also vom Hintertheile bis zum Vordertheile ein offener Raum, H, uͤbrig bliebe. B ist das obere Verdek. Unter demselben, in dem Raume D, sind Blasebaͤlge angebracht, mit welchen

eine am Boden liegende Roͤhre in Verbindung steht. Das Ende dieser

Roͤhre laͤuft durch den Mittelpunkt des Vordertheiles bei E in das Wasser, Fig. 8. Diese

Roͤhre muß gekruͤmmt seyn, so daß das Ende gegen das Hintertheil

sieht.“

„Wenn die Blasebaͤlge durch die Dampfmaschine abwechselnd getrieben

werden, wird die Roͤhre mit verdichteter Luft gefuͤllt, und diese

wird in das Wasser

hinausgetrieben, wie man bei G, Fig. 8., sieht, und im

Grundrisse des Vordertheiles, Fig. 10. Da nun die

Luft auf das Wasser stoͤßt, wird das Fahrzeug vorwaͤrts getrieben;

denn es ist hinlaͤnglicher Raum da, um die Beruͤhrung des

Fahrzeuges selbst zu vermeiden. So wie die Kraft der Luft erschoͤpft ist,

steigt diese ihrer geringeren Leichtigkeit wegen in die Hoͤhe, sammelt

sich unter dem Boden und fuͤllt den Raum H.

Die Hervorstehenden Seiten, AA, Fig. 9.,

lassen dieselbe nicht entweichen, und da die Luft aus der Roͤhre am

Vordertheile ausgetrieben wird, wird alle uͤberschuͤssige Luft am

Hintertheile entweichen, bei G, Fig. 8.“

„Da nun auf diese Weise das Floß durch die dadurch erlangte

groͤßere Leichtigkeit oder Schwimmkraft in die Hoͤhe steigt, wird

sich in Hinsicht der Schnelligkeit seiner Bewegung mancher Vortheil ergeben. Die

Luft in dem Raume, H, wird sich ausdehnen, und da

sie in der Roͤhre mehr verduͤnnt ist, weil diese weniger

eingetaucht ist, so werden die Blasebaͤlge, bei derselben Kraft,

schneller arbeiten, und das Floß wird, da es weniger taucht, d.h. weniger Wasser

vor sich hinzuschieben hat, weit weniger Widerstand in seiner Bewegung finden,

als wenn es tiefer getaucht ist.“

„Das Floß duͤrfte nicht breiter gebaut seyn, als ein Dampfboth mit

seinen Ruderraͤdern.“

„Die hohlen Raͤume, CC, welche

der Laͤnge nach hinlaufen, koͤnnten mit Korkspaͤnen

ausgefuͤllt seyn, wenn allen Falls ein Lek sich zeigte.“

„In der Roͤhre E befindet sich eine

Klappe in der Naͤhe des Endes derselben, welche den Eintritt des Wassers

abhaͤlt, wenn die Blasebaͤlge nicht arbeiten.“

„Der untere Theil des Ruders wird von einem hervorragenden Stuͤke

Holzes in der Mitte des Raumes H

gestuͤzt.“

(Wir wollen nun diese hier mit Hrn. Webb's Worten

angegebene Vorrichtung auf sich beruhen lassen, und nur auf den jedem Floßmeister

bekannten Grundsaz zuruͤkkommen, daß, je weniger das Floß getaucht ist, desto

leichter dasselbe zu rudern und vorwaͤrts zu treiben ist. Dieser Grundsaz ist

bei der bisherigen deutschen Art Floͤße zu bauen, beinahe gaͤnzlich

außer Augen gelassen; man baut an der Drau und an der Sau, an den kleinen aber

reißenden Stroͤmen, die aus dem noͤrdlichen und suͤdlichen

Abhange der Karpathen in die Ebenen Ungerns und Galiciens hinausstroͤmen.

Floͤße, die, bei weil schwereren Lasten, als die Floͤße auf der Iller

und Iser und am Leche tragen, ohne Vergleich weniger tief tauchen; oft kaum drei

Zoll tief. Diese Floͤße sind aus leeren Faͤssern gebaut, welche in

vier parallelen Reihen, ein Faß hinter dem anderen, der ganzen Laͤnge des

Floßes nach befestigt sind. Solche Floͤße tauchen, mit vielen hundert Zentnern belastet, nicht drei

Zoll tief, und fahren im seichtesten Wasser sicher. Man glaubt nicht, was ein leerer

Doppeleimer fuͤr Schwimmkraft besizt! Man darf nicht besorgen, daß das Floß

untergeht, wenn ein Faß einen Lek bekommt; es bekommt denselben nicht so leicht,

weil das Floß nicht so tief taucht, und wenn eine Reihe von Faͤssern durch

einen Unfall weggestreift wird, so taucht das Floß hoͤchstens ein paar Zoll

tiefer, ohne uͤbrigens gefaͤhrdet zu seyn. In vielen Gegenden an der

unteren Donau, besonders in Ungern, ist der Gewinn an Faͤssern großer, als an

den ganzen Baumstaͤmmen. Wir haben in Galicien ein Floß aus

Brunnenroͤhren gesehen, welche an beiden Enden zugepfropft waren. Es lag so

zu sagen nur auf dem Wasser, als es leer war, und tauchte, beladen, um die

Haͤlfte weniger als gewoͤhnliche Floͤße. Wir empfahlen einem

Steyermaͤrker, zu Eisenerz oder Vordernberg Roͤhren aus Eisenblech von

dem Durchmesser der gewoͤhnlichen starken Floßbaͤume machen zu lassen,

und so das steyrische Eisenblech auf der Mur

in natura nach Ungern zu floͤßen, das steyrische

Holz aber zum Betriebe der Eisenwerke zu sparen: man lachte uns aus, und sprach von

Tollhaͤuslerei; zeither hat man aber ganze Schiffe aus Eisenblech gebaut,

Segelschiffs und Dampfbothe.

Wenn man nun aber auch weder Floͤße aus Faͤssern noch aus

Brunnenroͤhren benuͤzen wollte; so fragt es sich: ist der Bau der

Floͤße, so wie er gegenwaͤrtig ist, nach welchem eine Reihe von

Baͤumen flach und parallel neben einander hingelegt und mit einander

verbunden wird, wirklich der beste? Waͤre es nicht besser, das Floß in der

Mitte etwas nach aufwaͤrts gewoͤlbt zu bauen, nur auf den beiden

Seiten auf das Wasser druͤken und in demselben schwimmen, die mittleren

Floßbaͤume aber eigentlich nur auf dem Wasser ruhen zu lassen,

ungefaͤhr wie in Fig. 11.? Waͤre es

nicht noch besser, wie in Fig. 12., die drei

aͤußersten Floßbaͤume, abc, an ihren

beiden Enden, vorne und ruͤkwaͤrts, unten mittelst einer dreispizigen

eisernen Klammer zu verbinden, in die beiden innersten Baͤume, aa, innerhalb der Klammer, an beiden Enden des

Floßes ein Segment aus einem 3–4zoͤlligen Pfostenbrette, d, einzuzapfen, und auf der oberen Kante desselben dann

die Floßbaͤume zu befestigen? Auf diese Weise wuͤrde die in dem

dadurch entstehenden Hohlraume befindliche Luft, wenn die Zwischenraͤume

zwischen den Baͤumen mit nassem Moose und darauf genagelten Brettern

luftdicht verschlossen wuͤrden, dem Floße eine Schwimmkraft geben, die ihn

kaum ein paar Zoll wuͤrde tauchen lassen. Im Modelle geht dieß; ob es im

Großen auch geht, das wird ein Floßmeister, dem es darum zu thun ist, sein Gewerbe

zu fordern, vielleicht richtiger beurtheilen, als eine ganze Akademie; denn wir

sahen heute, die nicht lesen und nicht schreiben konnten. Groͤßeres

ausfuͤhren, als noch keine Akademie ausgefuͤhrt hat, und sogar das,

was Akademien als unausfuͤhrbar verworfen haben. Gelehrte Zuͤnfte

sind, als Zuͤnfte, so schlecht wie jede andere Zunft.)

Tafeln