| Titel: | Gewisse Verbesserungen an Dampfmaschinen, auf welche sich Joh. Evans, der jüng., Papiermacher zu Moreton Mills bei Wallingford, Berkshire, am 12. Jul. 1828 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 38, Jahrgang 1830, Nr. L., S. 161 |

| Download: | XML |

L.

Gewisse Verbesserungen an Dampfmaschinen, auf

welche sich Joh. Evans,

der juͤng., Papiermacher zu Moreton Mills bei Wallingford, Berkshire, am 12. Jul. 1828 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Sept.

1830. S. 141.

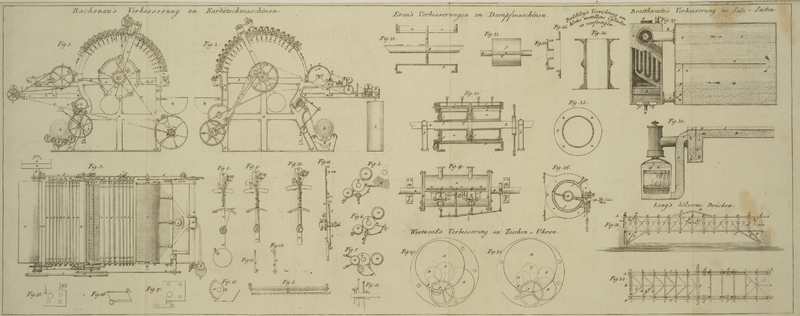

Mit Abbildung auf Tab.

IV.Wir haben von diesem Patente bereits im XXXII. Bd. S. 218. nach dem Repertory Nachricht gegeben, welches

damals aber noch keine Abbildung lieferte.A. d. R.

Evans, uͤber Dampfmaschinen.

Fig. 19. ist

ein allgemeiner Grundriß der ganzen Maschine, welcher so viel von allen ihren

Theilen mit den Dampfbuͤchsen oder Schnaͤbeln zeigt, als auf ein Mal

dargestellt werden kann. Fig. 20. ist ein

Laͤngendurchschnitt der Maschine, an welcher eines ihrer Enden oder eine

ihrer Schlußbuͤchsen abgenommen ist, um den inneren und sich drehenden Theil

der Maschine zu zeigen, welcher aus einem aͤußeren Cylinder und aus zwei

inneren besteht. Durch ihren Mittels punkt laͤuft eine Achse. Die Cylinder

und die Achse sind die Theile, welche sich drehen: der aͤußere Cylinder ist

an dem Fußboden oder an einem Gestelle aufgebolzt. Fig. 21. ist ein

Laͤngendurchschnitt des aͤußeren Cylinders mit einem inneren

Vorsprunge, durch welchen die Achse laͤuft. Fig. 22. stellt einen der

inneren Cylinder mit einer Oeffnung oder Vertiefung dar, um eine groͤßere

Flaͤche zu gewinnen. Die Oeffnung oder Vertiefung in jedem Cylinder muß jener

in dem anderen genau gegenuͤber stehen, wenn beide auf der Achse sind. Fig. 23, 24, 25. stellt die

Schlußbuͤchse oder den Dekel dar, von dem Ende des Cylinders abgenommen: Fig. 24. ist

ein Durchschnitt von Fig. 25. Fig. 26. ist ein

Querdurchschnitt, um das Innere des inneren Cylinders und des Federstaͤmpels,

und einen Theil des Aeußeren der Maschine und des Dampfrohres zu zeigen.

Allgemeine Beschreibung der Maschine.

Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Theile in jeder Figur. A ist der aͤußere Cylinder, mit einem

vorspringenden Rande an jedem Ende, von welchem eine Seite wieder einen Vorsprung in

Form eines Winkelhakens bildet, c, um den Cylinder in

dem Boden einzubolzen.

Der Cylinder A hat ferner einen Vorsprung nach innen, d, der genau nach dem Cylinder ausgebohrt ist, und in

seiner Mitte ein Loch hat, welches etwas groͤßer ist, als die Achse. E ist die Achse, welche durch den inneren Vorsprung, d, durchlaͤuft, und an jedem Ende von den Wagen,

y, getragen wird. F sind

die zwei inneren oder sich drehenden Cylinder, deren Durchmesser kleiner sind, als

das Innere des aͤußeren Cylinders A. Einer

derselben ist fest an die Achse E angeschlossen, der

andere loker aufgepaßt, und dadurch gehindert sich auf der Achse zu drehen, daß zwei

Rippen, g, (siehe Fig. 20 und 26) angebracht

sind. h ist die Schlußbuͤchse oder der Dekel des

Cylinders, durch die Fuͤtterung k dampfdicht

gemacht, wenn er mittelst der Bolzen, die man durch den Vorsprung sieht, fest

aufgeschraubt ist. b bildet ein dampfdichtes

Gefuͤge, und druͤkt den inneren Cylinder f

dampfdicht gegen den mittleren Vorsprung d. m sind zwei

Dampfbuͤchsen oder Schnaͤbel, welche außen auf dem Cylinder A aufgepaßt sind. n sind

zwei Klappen, welche sich schieben lassen, und abwechselnd in den

Dampfbuͤchsen mittelst der Hebel und Stangen l

arbeiten: von dem excentrischen Rade an der Achse E aus.

P ist die Dampfroͤhre, welche den Dampf aus

dem Kessel in die Dampfbuͤchsen fuͤhrt. O

ist die Oeffnung oder der Durchgang des Dampfes in den Cylinder A. r sind zwei Schlußbuͤchsen, die durch den

aͤußeren in welchen die Stuͤzen, s,

dampfdicht eingepaßt, mit Hanffuͤllung, w,

ausgefuͤttert, und mittelst der Schrauben, b, an

den inneren Cylinder angezogen sind, so daß der Dampf auf dieser Seite nicht heraus

kann. x ist der Dampfhahn, welcher den Dampf aus dem

Kessel regulirt, der durch die Dampfroͤhre P

herbeikommt, und in die Dampfbuͤchsen oder Schnaͤbel, m, gefuͤhrt wird. Da die Klappe, n, gegen ein Ende, des Cylinders offen ist, so wirkt der

Dampf durch die Oeffnung o gegen den Staͤmpel v und die Oeffnung u; der

messingene Sperrhahn s widersteht dem Druke des Dampfes;

und so dreht sich der innere Cylinder, f, und der

Schaft, E, bis er um seinen halben Umfang herum ist,

oder eine halbe Umdrehung gemacht hat. Das excentrische Rad auf der Achse E schließt die Klappe n an

diesem Ende, und oͤffnet sie an dem anderen; der Dampf wirkt dann auf den

anderen Staͤmpel und auf die andere Oeffnung, wie vorher auf die ersteren,

und erzeugt so eine regelmaͤßige Bewegung, welche sich zum Treiben der

Maschinen verwenden laͤßt. Nachdem der Staͤmpel V vor der Roͤhre z voruͤber ist,

kann man den Dampf entweichen oder in den Verdichter treten lassen. Mehrere

Mechaniker sind der Meinung, daß die Reibung an Maschinen mit umdrehender Bewegung

die Kraft derselben uͤbersteige: meine Versuche haben mir bewiesen, daß die

Meldung an den sich umdrehenden Theilen nicht so groß ist, als an dem

gewoͤhnlichen Staͤmpel. Die Kraft ist hier auf allen Seilen gleich,

waͤhrend Maschinen, welche mit der Kurbel arbeiten, nur aus zwei Punkten die

groͤßte Kraft aͤußern, und das Flugrad ihre Kraft reguliren muß. Diese

Maschine hat auch noch einen anderen Vortheil: sie kostet weit weniger; sie kann bei

jedem Kessel dienen, und sie laͤßt sich in jeder Lage leicht befestigen,

indem die ganze Maschine, mit Ausnahme des Kessels, in ein Gestell gebracht werden

kann, so daß sie sich, wenn sie nicht zu groß ist, unzerlegt von einem Orte in den

anderen bringen laͤßt.

Tafeln