| Titel: | Verbesserung an den Maschinen, die man bisher in Spinnmühlen zum Kardätschen der Baumwolle und anderer Wolle brauchte, wodurch die oberen Kardätschen regelmäßig mittelst Maschinerie, ohne alle Handarbeit gereinigt werden, und worauf Archibald Buchanan, auf den Calvine Baumwollenwerken, und Mitglied des Hauses Jak. Tinslay und Comp., sich am 23. März 1824 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 38, Jahrgang 1830, Nr. LI., S. 163 |

| Download: | XML |

LI.

Verbesserung an den Maschinen, die man bisher in

Spinnmuͤhlen zum Kardaͤtschen der Baumwolle und anderer Wolle brauchte,

wodurch die oberen Kardaͤtschen regelmaͤßig mittelst Maschinerie, ohne

alle Handarbeit gereinigt werden, und worauf Archibald Buchanan, auf den Calvine

Baumwollenwerken, und Mitglied des Hauses Jak. Tinslay und Comp., sich am 23. Maͤrz 1824 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions.

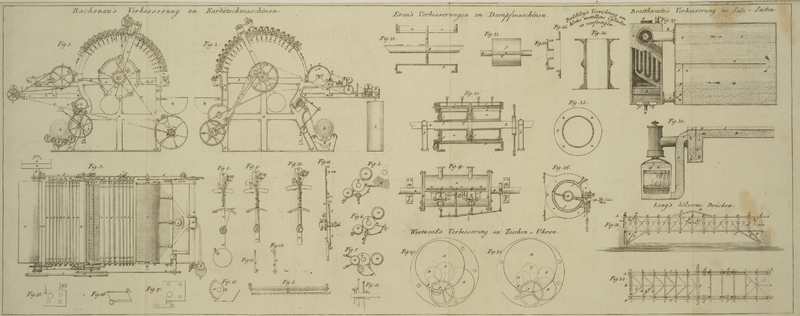

Septemb. 1830. S. 129.Wir haben von dieser Maschine bereits Nachricht gegeben. Sie ist aber hier in

einem groͤßeren Maßstabe und besser abgebildet, und daher liefern wir sie

wieder.A. d. R.

Mit Abbildung auf Tab.

IV.

Buchanan, uͤber Maschinen zum Kardaͤtschen der

Baumwolle etc.

Damit diese Verbesserung deutlich verstanden wird, will ich zuerst eine Maschine

beschreiben, deren man sich in Spinnmuͤhlen zum Kardaͤtschen der

Baumwolle und anderer Wolle bedient, die nicht neu ist, und auf welche ich keine

Anspruͤche mache, und dann meine Verbesserung erklaͤren, welche aus

einer Verbindung gewisser Theile entsteht, die bei den gewoͤhnlichen

Kardaͤtschenmaschinen zur Reinigung der oberen Kardaͤtschen ohne alle

Huͤlfe mit der Hand angewendet werden kann. Ich muß indessen bemerken, daß,

obschon ich an der Maschine, welche ich zuerst beschreibe, nichts fuͤr neu

erklaͤre, diese Maschine in ihrem Baue in verschiedener Hinsicht von den

gegenwaͤrtig gebraͤuchlichen abweicht, und daß, obschon meine

Verbesserung fuͤr jede Kardaͤtschenmaschine taugt, ich diejenige,

welche ich jezt beschreibe, fuͤr die brauchbarste halte.

Dieselben Theile sind in allen Figuren mit denselben Buchstaben bezeichnet, und was

jezt folgt, findet sich in Fig. 1. im Profilaufrisse,

rechter Hand, und in Fig. 3. im Grundrisse. Das Gestell aus Gußeisen ist AAA. aa sind die

festen und lokeren Rollen auf dem Ende der hinteren Achse b,

welche von dem Muͤhlenwerke mittelst eines Laufriemens getrieben werden, und

die Maschine in Gang oder in Ruhe versezen, wie man es haben will. b ist die hintere Achse, welche alle anderen Theile der

Kardaͤtschenmaschine zu beiden Seiten in Bewegung sezt. Ihre Geschwindigkeit

ist ungefaͤhr fuͤnf und achtzig Umdrehungen in Einer Minute, wornach

sich die respectiven Geschwindigkeiten aller uͤbrigen Theile nach den

bekannten Rechnungsregeln in der Mechanik berechnen lassen, cc sind zwei abgestuzt kegelfoͤrmige

Raͤder von gleichem Durchmesser und gleicher Anzahl Zaͤhne, welche die

Seitenachse, d, in Bewegung sezen. dd

, die Seitenachse, welche die Speisungswalzen, j, treibt, und die Abgabewalzen, W.

ee sind Lager mit Koͤpfen, in welchen sich

die Seitenachse, d, dreht, f

Cupolirbuͤchse auf der Seite der Achse dd

, welche, der Bequemlichkeit wegen, aus zwei

Stuͤken gebaut wurde, g, eine Schraube ohne Ende

(Wurm oder Spirale) auf der Seite der Achse, d, welche

die Speisungswalzen j treibt. h eine Rolle oder Floͤthe Baumwolle, welche kardaͤtscht

werden soll, wie sie von der Vorbereitungsmaschine (pitching

Machine) herkommt. iiii kleine eiserne

Achsen, die mit Holz bekleidet, und auf ungefaͤhr drei Zoll im Durchmesser

abgedreht sind, auf welchen die Rolle oder Floͤthe Baumwolle ruht. Auf der

ersteren derselben befinden sich vier Baͤnder, um die Rolle Baumwolle auf die

Speisungswalze j zu leiten. Diese Baͤnder laufen

uͤber eine andere Walze von demselben Durchmesser zuruͤk (siehe Fig. 2.). jjjj sind die Speisungswalzen. k ist ein Vorsprung von Holz, welcher die Rolle

Baumwolle in ihrer Lage erhaͤlt, und sie hindert seitwaͤrts auf der

einen oder auf der anderen Seite abzuweichen. llll

sind Zapfenraͤder, welche den drei Walzen, iii, die die Baumwolle bei h in Bewegung

sezen, von den Speisungswalzen j her Bewegung

mittheilen. m ist ein Schraubenrad, das auf dem Ende der

Speisungswalze, j aufgezogen ist. n, o, p sind der Hebel, die Kette und das Gewicht, wodurch die oberen

Speisungswalzen niedergehalten werden. (Man sehe auch k,

wovon spaͤter die Rede seyn wird.) qq die

Achse und der Umfang des Hauptcylinders, der ungefaͤhr 42 Zoll im Durchmesser

haͤlt. Auf diesem cylindrischen Umfange sind Blattkardaͤtschen

befestigt, welche, waͤhrend sie im Kreise herumlaufen, die Baumwolle von den

Speisungswalzen unter die oberen Kardaͤtschen von N. 1 bis 20. inclusive fuͤhren, und dieselbe auf den vorderen oder

Doffercylinder, y, abgeben. yy die Achse und der Umfang des Doffercylinders, welcher ungefaͤhr

12 Zoll im Durchmesser haͤlt. Auf seinem Umfange sind Band- oder

Spiral-Kardaͤtschen zur Aufnahme der Baumwolle von dem Hauptcylinder

q befestigt. sss

ist der Kamm mit seinen Armen, und das Gegengewicht des Abnehmers, der sich auf seinem Mittelpunkte

x schwingt. u u sind die

Stellschrauben, welche die Wirkung der beiden Cylinder auf einander an ihrem

Beruͤhrungspunkte reguliren: eine Schraube zieht rechts, die andere links, um

die Cylinder desto leichter stellen zu koͤnnen. vv, der Triebstok und das Rad, welche von der Seitenachse, d, den Abgabewalzen, ww, Bewegung mittheilen. ww, die

Abgabeachse und die oberen Walzen. x, die Rolle auf der

Abgabeachse, welche dem Doffercylinder y mittelst des

Laufbandes und der Rolle, y, Bewegung ertheilt. zzz ist ein Stuͤk gekruͤmmtes

Eisenblech, welches mittelst Angelgewinde mit einem Streife Gußeisen verbunden ist,

der quer an dem Gestelle vorne an der oberen Kardaͤtsche, N. 1., hinlaͤuft, und als Huͤter dient,

damit nichts zwischen die Cylinder faͤllt, und die Kardaͤtschen

verdirbt.

Folgendes kommt in Fig. 2. vor, im Aufrisse linker Hand, und auch im Grundrisse Fig. 3. P ist eine Rolle von 12 Zoll im Durchmesser, welche den

großen Cylinder q bewegt, mittelst des Laufriemens cc. D ist die Rolle an dem großen Cylinder,

welche die von dem Laufriemen, cc, mitgetheilte

Bewegung aufnimmt. E eine andere Rolle an den Armen der

Rolle D zum Treiben der Kurbel, welche den Kamm bewegt.

F Rolle auf der Kurbelachse, welche die Bewegung von

E mittelst des Laufriemens LL aufnimmt. CC

abgestuzt kegelfoͤrmige Raͤder mit gleicher Anzahl von Zaͤhnen,

welche den Leitungswalzen, HH, von der

Abgabeachse, ww

, her Bewegung mittheilen. I, die Kanne, welche die gekardaͤtschte Baumwollenrolle aufnimmt,

nachdem sie zwischen den Abgabewalzen, HH

, nach der linken Hand der Maschine hingeleitet wurde.

k eine Rolle, die auf ihrer Achse loker

laͤuft, und die Kette des Gewichtes, p, wodurch

die oberen Speisungswalzen (siehe obige n, o, p) nieder

gehalten werden. TTT, N. 1 bis 20., sind die oberen Kardaͤtschen, deren jede sich auf

Angelwinden dreht, damit sie sich frei und schnell umdrehen kann, so daß, die Seite,

auf welcher die Kardaͤtsche befestigt ist, der Einwirkung des unten zu

beschriebenen Mechanismus ausgesezt wird, durch welchen sie

„regelmaͤßig ausgestrichen und rein erhalten

werden,“ und damit sie ferner noch, nachdem sie ausgestrichen und

gereinigt wurden, in ihre arbeitende Lage leicht zuruͤkgebracht werden

koͤnnen.

Nachdem ich nun den Bau einer Baumwollen-Kardaͤtschenmaschine

beschrieben habe, deren ich mich selbst bediene, und die ich fuͤr die

Anbringung meiner Verbesserung am besten geeignet finde, worauf ich aber kein

Patent-Recht gruͤnde; so will ich fortfahren meine Verbesserung und

die Anwendung derselben auf die besagte Maschine zu beschreiben, wodurch die

Anwendung derselben auf jede Kardaͤtschenmaschine uͤberhaupt

deutlicher werden wird. In sofern die einzelnen Theile der nun zu beschreibenden

Maschine nicht neu sind, nehme ich sie nicht als mein Patent-Recht in

Anspruch, sondern nur die Zusammenstellung aller dieser Theile, wie sie hier unten

beschrieben ist, zur Erreichung des im Eingange angegebenen Zwekes.

Da ich die Theile der bereits beschriebenen Maschine mit Buchstaben bezeichnete, mit

Ausnahme der oberen Kardaͤtschen T, die ich von 1

bis 20 inclusive numerirte, so habe ich, um Verwirrung zu vermeiden, zur Bezeichnung

derjenigen Theile, welche ich jezt beschreiben werde, und auf deren Zusammenstellung

und Anwendung ich mein Patent-Recht gruͤnde, von der Zahl 21 an,

Zahlen gewaͤhlt.

21, 21 sind abgestuzt kegelfoͤrmige Raͤder mit gleicher Anzahl

Zaͤhne, welche von der hinteren Achse, b, aus dem

Schraubenrade 27 Bewegung mittheilen. 22 ist eine Achse oder Spindel, welcher diese

Bewegung mitgetheilt wird, und auf welcher die Schraube 23 befestigt ist. 23 ist die

Schraube (der Wurm oder die Spirale), die in das Rad 27 eingreift, und dasselbe

bewegt. 24 ist das obere Lager, in welchem die Achse 22 sich dreht. Der untere Theil

dieser Achse dreht sich in einem Stiefel zur Aufnahme desselben auf dem Knopfe der

Achse b. Der obere Theil des abgestuzt

kegelfoͤrmigen Rades 21 auf der Achse 22 muß vollkommen genau zugedreht seyn,

und das Rad dreht sich loker auf einem Halsbande in der Naͤhe des Bodens der

Achse. 25 ist ein Reibungswaͤscher, der auf einem vierekigen Stuͤke

auf der Spindel 22 aufgepaßt ist, und der auch auf seiner Vorderseite genau

abgedreht ist. 26 das Niet, welches auf den Reibungswaͤscher 25

niedergeschraubt wird. Zwischen dem Rade 21 und dem Waͤscher 25 ist ein

Stuͤk Leder angebracht, oder irgend ein weicher elastischer Koͤrper.

Der Waͤscher wird mittelst des Nietes, 26, auf der Achse niedergeschraubt,

bis die durch das Leder oder durch den elastischen Koͤrper hervorgebrachte

Reibung hinreicht, um die Achse und die Maschine, auf welche diese einwirkt, zu

treiben. Wenn aber die Halbmesserstange (radius bar)

oder irgend ein Theil der Maschine, auf welche eingewirkt und die weiter unten

beschrieben wird, irgend eine Unterbrechung erleidet, so wird die genau abgedrehte

und vollkommen glatte Flaͤche des Waͤschers und des Rades, indem sie

sich laͤngs dem Leder oder dem elastischen Koͤrper hinschiebt, jenem

Theile der Maschine, welcher der Gefahr der Sperrung ausgesezt ist, ohne allen

Nachtheil Stillstand gewaͤhren. Diese Vorrichtung kann daher als bloße

Sicherheitsmaßregel betrachtet werden, und ist nicht durchaus unerlaͤßlich.

27 ist ein Schraubenrad mit 96 Zaͤhnen, das auf dem Ende her Kurbelachse 28

angebracht ist, und von der Schraube oder von dem Wurme 23 getrieben wird. 28 ist

die Kurbelachse, die quer uͤber die Maschine laͤuft, um die

Radiusstangen 33 in Bewegung zu sezen, oder umzukehren. 29, 29 sind die Kurbelstifte:

einer derselben ist in dem Schraubenrade 27 befestigt, und der andere ist ein

kreisfoͤrmiges Stuͤk aus Gußeisen, das auf dem anderen Ende der Achse

ruht. Diese Stifte sind ungefaͤhr vier und einen halben Zoll von dem

Mittelpunkte der Achse 28 gestellt, und koͤnnen diesem Mittelpunkte

genaͤhert oder weiter davon entfernt werden, je, nachdem der Bereich der

Halbmesserstangen dadurch gestellt werden soll. 30 30 sind Zahnstoͤkestangen,

welche den Halbmesserstangen, 33, Bewegung mittheilen. 31, 31 sind Raͤder,

welche an den Halbmesserstangen befestigt sind, sechs Zoll im Durchmesser halten,

und acht und vierzig Zaͤhne fuͤhren. Diese Raͤder erhalten ihre

Bewegung von den Zahnstoͤken auf den Zahnstokstangen 30, und theilen den

Halbmesserstangen eine hin und her laufende Bewegung laͤngs dem ganzen Bogen

der oberen Kardaͤtschen mit, von dem Punkte an, wo der Doffercylinder

ausgebuͤrstet wird, bis zu jenem, wo die Buͤrste durch Nadeln

gereinigt wird. 32, 32 sind Kloben, mit Rollen oder Walzen, welche auf den

Ruͤken der hinteren Achse druͤken, um die Zaͤhne des Zahnstokes

gehoͤrig in die Zaͤhne der Raͤder eingreifen zu lassen, auf

welche sie wirken. Diese Kloben sind an den Buͤrsten des Hauptcylinders

angepaßt; bleiben aber loker, damit man die Rollen oder Walzen nach den

verschiedenen Winkeln der Zahnstokstangen richten kann, waͤhrend sie sich um

die Mittelpunkte der Kurbelachse drehen. 33, 33 sind die Halbmesserstangen, unten

mit Gegengewichten, um sich im Gleichgewichte zu halten, wenn sie auf den

aͤußersten Punkten der Bahn ihrer Bewegung sind. 34, 34, Aufsaͤze an

den Halbmesserstangen, die nach Belieben beweglich sind. 36, 36 Arme, welche auf den

beweglichen Aufsaͤzen befestigt sind, und welche die sich drehenden

Buͤrsten fuͤhren, die die oberen Kardaͤtschen reinigen. 37 die

sich drehende Buͤrste (siehe Fig. 1 und 3.) 38: Rolle von 6 Zoll

im Durchmesser, welche an dem Ende der Achse oder Spindel der Buͤrste

befestigt ist. 39, der Laufriemen, welcher die Buͤrste treibt. 40, 40 Rollen

von 6 Zoll im Durchmesser, welche an den Enden des Hauptcylinders der Achse

befestigt sind. Die Rollen 40 treiben mittelst des gekreuzten Laufriemens 39 die

Rolle 38, und folglich auch die Buͤrste 37 in der zur Reinigung der oberen

Kardaͤtschen erforderlichen Richtung. Mittelst des oben beschriebenen

Apparates wird jede halbe Umdrehung der Kurbel 29 die Halbmesserstangen 33 und die

sich drehende Buͤrste 37 von dem Doffercylinder y

bis zu den obersten Kardaͤtschen hin und her bewegen, so daß alle

aufwaͤrts gekehrten Kardaͤtschen gebuͤrstet und gereinigt

werden, bis die Buͤrste das entgegengesezte Ende des Bogens erreicht, wo sie

sich selbst an den Nadeln, H, reinigt. Waͤhrend

der Pause, die entsteht, wenn das Buͤrstenrad in Beruͤhrung mit dem

Doffercylinder kommt, und die Kurbelstifte, nachdem sie vor dem Mittelpunkte voruͤbergingen, den

Halbmesserstangen die schwaͤchste Bewegung mittheilen, wird dieser Cylinder

gleichfalls gebuͤrstet und gereinigt, und waͤhrend einer

aͤhnlichen Pause an dem entgegengesezten Ende bleibt Zeit genug, die

Buͤrste selbst von allem Baumwollenunrathe zu reinigen, indem man ihre

Borsten durch einen beweglichen mit Nadeln besezten Rahmen laufen laͤßt.

Fig. 3. ist

ein Grundriß einer solchen Maschine, der jeden Theil derselben im Vogelperspective

zeigt. Buchstaben und Zahlen sind hier dieselben, und bezeichnen die bereits

beschriebenen Gegenstaͤnde.

Nun zur weiteren Erlaͤuterung der Supplementar-Figuren, um die Sache

noch deutlicher zu machen. 41 ist eine Walze aus zwei zusammengefuͤgten

Holzstuͤken, mit einer ungefaͤhr 3/8 Zoll im Durchmesser haltenden

eisernen Stange im Mittelpunkte, welche zugleich als Achse und als Drehezapfen

dient. Nachdem diese Walze gehoͤrig abgedreht, und Nadeln in einer

Messingplatte von ungefaͤhr einem halben Zoll Breite eingesezt, und zu

groͤßerer Befestigung mit etwas weichem Schlaglothe an ihrem Ende

eingeloͤthet wurden, wird die Platte an der Vorderseite der Walze

angeschraubt. (Siehe Fig. 4.). 42 ein hoͤlzerner Knecht von der Breite eines Zolles,

der in die Walze eingefuͤgt ist, und uͤber die Wurzel der Nadeln auf

der oberen Seite hervorragt, wodurch es also dem kupfernen Streifer moͤglich

wird, sich unter den Knecht zu begeben, wenn er die Buͤrste reinigt. Fig. 5, 6, 7 sind

Durchschnitte des Nadelrahmens oder Kammes in natuͤrlicher Groͤße, mit

dem kupfernen Streifer, dem Hebel und den Gegengewichten. 43, der kupferne Streifer

zum Auspuzen der Nadeln. 44, Gegengewicht des Nadelrahmens. 45 Gegengewicht des

kupfernen Streifers. 46 der Hebel, welcher, wenn die Halbmesserstange auf ihn wirkt,

die Nadeln oͤffnet, wie man in Fig. 5. sieht. 47 ein

Faͤnger mit einem gebogenen Ende, welcher mit dem Arme in Beruͤhrung

kommt, der den Nadelrahmen stuͤzt, und verhuͤtet, daß die Nadeln nicht

durch die Buͤrste uͤbergekehrt werden. Fig. 5. zeigt die Lage der

respectiven Theile, wenn die Buͤrste sich durch die Nadeln dreht: der Schmuz

und Staub und Baumwollenmist (die Kluͤmpchen) sammelt sich vorne vor dem

kupfernen Streifer. Fig. 6. zeigt die respectiven Lagen, wenn die Unreinigkeiten zum Theile

aus den Nadeln ausgestreift sind, und Fig. 7. stellt den

Nadelrahmen, den kupfernen Streifer und uͤbrigen Apparat in der Ruhe dar,

nachdem aller Baumwollenunrath aus den Nadeln ausgestreift ist: dieser

Baumwollenmist faͤllt in eine eiserne Buͤchse, 49, hinter dem Rahmen.

Diese Durchschnitte zeigen, daß das Gegengewicht 45 den kupfernen Streifer 43 in

allen dargestellten Lagen dicht an die Nadeln haͤlt, so wie auch daß das

Uebergewicht des Gegengewichtes, 44, an der Achse des Nadelrahmens die Nadeln in die Lage

herabbringt, welche in Fig. 7. dargestellt ist.

In den Figg. 1

und 2. sind

48, 48 Arme, welche den Nadelrahmen stuͤzen. 49 ist das eiserne Beken,

welches die ausgestreiften Abfaͤlle aufnimmt. 50, 50 sind Zapfen, welche die

Beten 49 tragen. Diese Zapfen bilden zugleich ein Lager fuͤr die

Geraͤtschaften, welche man beim Streifen, Schleifen und Buͤrsten des

Hauptcylinders braucht, um denselben von der Baumwolle zu reinigen; beim Schleifen

der Kardaͤtschen und beim Poliren mit der Buͤrste. Wenn man die Beken

49 wegnimmt, so kann ein Theil der hinteren Eisenblechfuͤtterung

herabgelassen werden, wodurch man Raum zum Zugange zu den

Blaͤtterkardaͤtschen des Hauptcylinders erhaͤlt. Die Weise, wie

die oberen Kardaͤtschen aufgeschlagen, und wieder in ihre arbeitende Stellung

zuruͤkgefuͤhrt werden, ist folgende. 51, 51 etc. sind Stifte, deren

obere Enden die Gewinde bilden, um welche sich die oberen Kardaͤtschen

drehen. Die Koͤrper dieser Stifte sind vierekig, wo sie durch die oberen, und

rundlich, wo sie durch die unteren Vorspruͤnge des Gestelles laufen. Der

runde Theil ist geschraubt, und mittelst Niete uͤber und unter den

Vorspruͤngen kann der vordere Theil der oberen Kardaͤtschen

naͤher oder entfernter von dem Cylinder gestellt werden. 52, 52 sind Stifte,

die in den oberen Vorsprung eingeschraubt sind, wodurch auf dieselbe Weise der

Ruͤken der oberen Kardaͤtschen gehoben oder niedergedruͤkt

wird: es ist nur einer an einer Seite hier gezeichnet, da alle uͤbrigen

vollkommen aͤhnlich sind. Diese Stifte sind in der Zeichnung so deutlich

dargestellt, daß jede weitere Beschreibung gaͤnzlich

uͤberfluͤssig ist. 53, 53 ist ein Stuͤk Holz, quer uͤber

das Gestell, welches die obere Kardaͤtsche N. 20.

traͤgt, wenn sie zur Reinigung mit der Drehebuͤrste

uͤbergeschlagen ist. In Fig. 1. sind 54, 54 die

Griffe, mittelst welcher die oberen Kardaͤtschen gehoben werden. 55 ist das

Zahnrad von 51 Zaͤhnen oder Raͤumen, mittelst dessen jede beliebige

Anzahl oberer Kardaͤtschen nach und nach uͤbergekehrt, und der

Einwirkung der walzenfoͤrmigen Drehebuͤrste ausgesezt werden kann. 56,

56, 56, 56 sind Dreieke, welche an die Arme des Zahnrades 55 angeschraubt sind.

Diese Spizen heben abwechselnd eine schiebbare Stange, welche an der inneren Seite

der Halbmesserstange angebracht ist, wie Fig. 8, 9, 10 und 11. darstellen, wo man

uͤberall innere Durchschnitte der Halbmesserstange in ihren verschiedenen

Stellungen sieht. In Fig. 8. ist 57 eine kleine Walze von ungefaͤhr anderthalb Zoll

Durchmesser, an dem unteren Ende der schiebbaren Stange 58. 58 ist die schiebbare

Stange, mit einem hervorstehenden gekruͤmmten concaven Haupte, welches so

vorgerichtet ist, daß es in die Furche 59 paßt. Wenn es uͤber den Scheitel

des Dreiekes 56 zieht, hebt es den Griff der oberen Kardaͤtsche, 54, und fuͤhrt ihn in die

Furche 59. Die Bewegung der Halbmesserstange hebt den Griff an das obere Ende der

Furche 59, wo die obere Kardaͤtsche, wenn auf sie gewirkt wird, den

Mittelpunkt dreht. Der Griff steigt dann nieder durch die Furche 60, und vollendet

das Ueberkehren der Kardaͤtsche, welche dann auf der naͤchst liegenden

oberen Kardaͤtsche ruht, bis sie gereinigt ist und zuruͤkgelegt wird.

In dieser Lage laͤuft die Drehebuͤrste zwischen den Zaͤhnen der

uͤbergekehrten Kardaͤtsche, wie Fig. 1. zeigt, wo die

Operation des Reinigens der oberen Kardaͤtsche N.

9. deutlich dargestellt ist. Die Weise, wie die obere Kardaͤtsche, nachdem

sie gereinigt wurde, auf ihren Plaz zuruͤkgefuͤhrt wird, wird

spaͤter beschrieben werden. Nach dem Ueberkehren der Kardaͤtsche, N. 9., welches oben beschrieben wurde, schreitet die

Halbmesserstange in Folge der Wirkung der Kurbel fort, bis sie die

Kardaͤtsche N. 20. erreicht, die, auf

aͤhnliche Weise, uͤbergekehrt und gereinigt wird. Die Halbmesserstange

schreitet dann fort, wie vorher, bis sie zum Nadelrahmen oder Kamme gelangt, wo die

Buͤrste sich selbst reinigt, indem sie sich, wie in Fig. 5., zwischen den

Nadeln dreht. Bei ihrer, Ruͤkkehr pakt die Halbmesserstange den Griff

derselben oberen Kardaͤtsche, der durch die Furche 60 auf, und durch die

Furche 59 niedersteigt, und fuͤhrt die Kardaͤtsche wieder in ihre Lage

zuruͤk, wie man in Fig. 8. sieht. Wenn sie

bei ihrer Ruͤkkehr zu der vorderen Walze uͤber die Dreieke 56 geht,

kommt der Griff der oberen Kardaͤtsche unter die hervorstehende Muschel oder

unter das gekruͤmmte Haupt der schiebbaren Stange 58, welches dadurch etwas

in die in Fig.

10. dargestellte Lage gehoben wird. 61 ist eine kleine Spiralfeder, die an

der schiebbaren Stange 58 angebracht ist, welche sie niederbringt, nachdem sie

erhoͤht wurde, wie man in Fig. 9. sieht. 62, Fig. 1., ist

ein Zapfen, der an dem Gegengewichte der Halbmesserstange, 33, angebracht ist, und

welcher zu dem gegliederten Hebel, 63, hinaufgebracht wird, wenn die sich drehende

Buͤrste in Beruͤhrung mit dem Doffercylinder ist. 63 ist der

gegliederte Hebel, der, wenn er mittelst des Zapfens 62 gehoben wird, das Zahnrad 55

um einen Zahn oder Raum weiter treibt, und dadurch veranlaͤßt, daß die oberen

Kardaͤtschen in regelmaͤßiger Aufeinanderfolge uͤbergekehrt

werden. 64 ist eine Feder, die an dem Gestelle angebracht ist, und welche in die

Kerben faͤllt, die auf dem Umfange des Rades ss dargestellt sind, welches dadurch waͤhrend der Umdrehung der

Halbmesserstange fest und stillstehend erhalten wird. Auf diese Weise werden,

nachdem die oberen Kardaͤtschen 9 und 20 uͤbergekehrt und auf die

beschriebene Weise gereinigt wurden, indem das Zahnrad um Einen Zahn gedreht wird,

die Dreieke in eine Lage gebracht, in welcher sie auf die oberen

Kardaͤtschen, 8 und 19, wirken koͤnnen: und so geschieht es nach und nach bei

allen uͤbrigen oberen Kardaͤtschen. Es werden folglich waͤhrend

jeder Umdrehung der Kurbelachse zwei obere Kardaͤtschen gereinigt, mit

Ausnahme zweier oberen Kardaͤtschen fuͤr jede Umdrehung des Zahnrades

ss

, und je nachdem man mehr oder weniger Dreieke auf dem

Umfange anbringt, kann eine groͤßere oder geringere Anzahl oberer

Kardaͤtschen bei jeder Umdrehung gereinigt werden. In Fig. 2. ist 65 ein

gezaͤhnter Arm oder Zahnstok, der an der Halbmesserstange 33 angebracht ist,

und 66 66 sind achtzehn Halbraͤder, die auf der Achse der oberen

Kardaͤtschen befestigt sind. Mittelst dieser Halbraͤder, die mit dem

Zahnstoke 65 in Beruͤhrung kommen, wenn die obere Kardaͤtsche

uͤbergekehrt wird, kommt jede obere Kardaͤtsche (mit Ausnahme von 19

und 20) alsogleich wieder in ihre arbeitende Stellung, sobald sie von der,

Drehebuͤrste gereinigt worden ist. Die oberen Kardaͤtschen, 19, 20,

welche keine Halbraͤder haben, und außer dem Bereiche des Zahnstokes gestellt

sind, werden alsogleich, nachdem sie gereinigt wurden, durch die Ruͤkkehr der

Halbmesserstange in ihre arbeitende Stellung gebracht; und das Aufsteigen des

Griffes durch die Furche 59, und das Niedersteigen durch 60 wurde bereits

beschrieben. Die noch uͤbrigen Supplementar-Figuren stellen die

folgenden Theile vor. Fig. 12. ist ein

Durchschnitt des Kopfes des großen Kardaͤtschencylinders, um die Lager der

Halbmesserstange und des Zahnrades deutlich zu zeigen: diese ruhen auf diesem Kopfe,

und so druͤkt kein Theil ihres Gewichtes auf die Achse. Fig. 13. zeigt die

schiebbare Stange von der Halbmesserstange abgenommen. Fig. 14. stellt die Kante

der schiebbaren Stange vor. Fig. 11. ist eine

Kantenansicht oder ein Profil der Halbmesserstange 33 in Fig. 1. und des

Haupttheiles des Apparates, der daran angebracht oder damit verbunden ist. Fig. 15. ist

ein Grundriß einer oberen Kardaͤtsche mit Angelgewinde und Griff in

natuͤrlicher Groͤße. Fig. 16. ist eine

Kantenansicht oder ein Profil derselben, gleichfalls in natuͤrlicher

Groͤße. Fig.

17. ist ein horizontaler Grundriß eines

Kardaͤtschen-Angelgewindes mit seinem halben Rade in voller

Groͤße. Fig.

18. ist eine Endansicht desselben, gleichfalls in voller Groͤße mit

einem Schraubenstifte fuͤr dasselbe Rad. Da alle diese Theile bereits einzeln

aufgezaͤhlt und beschrieben wurden, so darf hier nur noch erwaͤhnt

werden, daß jeder derselben mit denselben Buchstaben oder Ziffern bezeichnet

ist.

Tafeln