| Titel: | Verbesserung an Taschenuhren und Chrometern, worauf Rob. Westwood, Taschenuhrmacher in Princes Street, Leicester Square, Middlesex, sich am 23. Sept. 1829 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 38, Jahrgang 1830, Nr. LXI., S. 210 |

| Download: | XML |

LXI.

Verbesserung an Taschenuhren und Chrometern,

worauf Rob. Westwood,

Taschenuhrmacher in Princes Street, Leicester Square, Middlesex, sich am 23. Sept. 1829 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Septbr.

1830. S. 143.

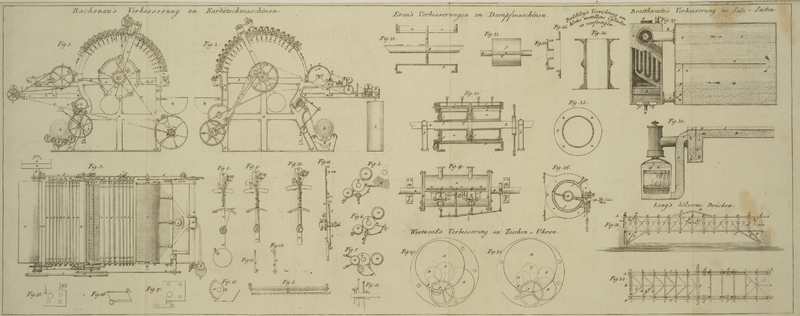

Mit Abbildung auf Tab.

IV.

Westwood, Verbesserung an Taschenuhren und Chrometern.

Da die Theile, aus welchen eine Uhr besteht, ohnedieß bekannt sind, so

beschraͤnke ich mich hier bloß auf Beschreibung der Art und Weise, wie sie in

meinen Patent-Taschenuhren zusammengestellt sind.

Meine Uhr besteht aus zwei kreisfoͤrmigen Platten, welche auf die

gewoͤhnliche Weise mittelst Saͤulen zusammengehalten werden. Fig. 27. ist

die sogenannte Saͤulenplatte (pillar-plate). Der Kreis A stellt das

Federhaus (barrel) dar. Es nimmt mehr als zwei Drittel

des Durchmessers des ganzen Werkes und die gewoͤhnliche Hoͤhe zwischen

den Platten ein; es ist ein sogenanntes gehendes Federhaus (going barrel), mit Zaͤhnen an seiner Kante, und bildet das erste

oder große Rad. Die Kreise C, D und E stellen drei Raͤder und Triebstoͤke dar,

welche man an sogenannten Dreißigstundenwerken gewoͤhnlich das Centrum, das

dritte und das vierte Rad nennt, von welchen sie, in Hinsicht auf ihren Dienst,

nicht abweichen. Der Kreis F stellt das Steigrad (escapement wheel) mit dem Triebstoke dar. Diese Raͤder und

Triebstoͤke sind unter dem Federgehaͤuse, d.h., zwischen demselben und

dem Zifferblatte in Vertiefungen, welche in der Saͤulenplatte angebracht

sind, mit Knien oder Leistchen (cocks or bars) zur

Aufnahme ihrer Drehezapfen: der Raum zwischen ihnen und der oberen Platte wird von

dem Federhause eingenommen. Die Bewegung wird von dem Federhause den unter denselben

befindlichen Raͤdern mittelst eines Zwischenrades und Triebstokes

mitgetheilt, welches hier durch den Kreis B dargestellt

ist. Die Zahne an der Kante des Federhauses greifen in den Triebstok, B, ein, und das Rad B,

welches vertieft steht, in den Triebstok im Mittelpunkte. Bei einem Blike auf Fig. 27. wird

man sehen, daß der Durchmesser des Rades B aus seiner

eigenen Tiefe vom Centraltriebstoke bis an die Platte sich erstrekt. Da es nicht in

groͤßerer Entfernung von dem Mittelpunkte des Federhauses angebracht werden

kann, so beschraͤnkt es dadurch die Groͤße des Federhauses. Durch

Einfuͤhrung noch eines Rades aber, um die Bewegung von B dem Centralrade mitzutheilen, wird Raum fuͤr ein noch weit

groͤßeres Federhaus.

Fig. 28.

zeigt ein Werk mit diesem noch besonders beigefuͤgten Rade, und ein

Federhaus, das mehr als drei Viertel des Durchmessers der Platten hat. Das Rad B, welches hier kleiner ist, als in Fig. 27., greift hier in

den Triebstok des besonders beigefuͤgten Rades, Z, ein, und das Rad Z selbst in die Zaͤhne

des Centralrades, welches keinen Triebstok, sondern eine bloße glatte Spindel

fuͤhrt. Da das besonders hinzugefuͤgte Rad, Z, unter dem Federhause ist, so steht es vertieft oder eingesenkt mit

seinen Triebstoͤken, wie die oben beschriebenen Raͤder, das Centrum,

das dritte und das vierte Rad. Die relativen Geschwindigkeiten des Centralrades und

des Federhauses sind in Fig. 27 und 28. dieselben,

naͤmlich Vierundsechzig zu Eins. Die Verhaͤltnisse der

Zwischenraͤder und Triebstoͤke koͤnnen ohne wesentliche Folgen

verschieden gestellt werden. Die obere Platte nimmt die Drehezapfen des Federhauses,

der Spindel (arbour) des Triebstokes B auf die gewoͤhnliche Weise auf, und

fuͤhrt auch den Rubin, in welchem der Drehezapfen der Unruhe (balance pivot) spielt.

Was ich als mein Patent-Recht in Anspruch nehme, ist die Stellung der

Raͤder und Triebstoͤke in der Art, daß sie unter das Federhaus kommen,

d.h. zwischen dasselbe und das Zifferblatt, wodurch eine Taschenuhr von

gewoͤhnlicher Groͤße eine hinlaͤngliche Staͤrke bei

einmaligem Aufziehen erhaͤlt, um kraftvoll acht Tage lang, und

noͤthigen Falles noch laͤnger gehen zu koͤnnen.

Anmerkungen des Patent-Traͤgers.

Obige Verbesserung laͤßt sich an allen Uhren anbringen, wo man eine große Kraft in kleinem

Umfange nothwendig hat, und taugt besonders fuͤr Taschenuhren, wenn man sie

so einrichten will, daß sie nur ein Mal in der Woche aufgezogen werden

duͤrfen.

Das Mißlingen fruͤherer Versuche, Taschenuhren zu verfertigen, welche acht

Tage lang fortgehen, liegt vorzuͤglich darin, daß man ihnen nicht genug

aushaltende Kraft (maintaining power) gab. Dieser

Nachtheil ist hier gaͤnzlich beseitigt, und zwar so, daß man finden wird, daß

solche Achttaguhren eben so genau gehen als Vierunddreißigstundenuhren, wobei man

noch den Vortheil hat, daß das taͤgliche Aufziehen erspart ist.

Tafeln