| Titel: | Verbesserungen in der Vorrichtung heißes Wasser, heißes Oehl oder andere Flüssigkeiten zu heben und circuliren zu lassen: zu ökonomischen oder zu anderen Zweken; worauf Thom. Fowler am 20. October 1828 sich ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 38, Jahrgang 1830, Nr. LXII., S. 212 |

| Download: | XML |

LXII.

Verbesserungen in der Vorrichtung heißes Wasser,

heißes Oehl oder andere Fluͤssigkeiten zu heben und circuliren zu lassen: zu

oͤkonomischen oder zu anderen Zweken; worauf Thom. Fowler am 20. October 1828 sich ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Julius.

Supplement S. 393.

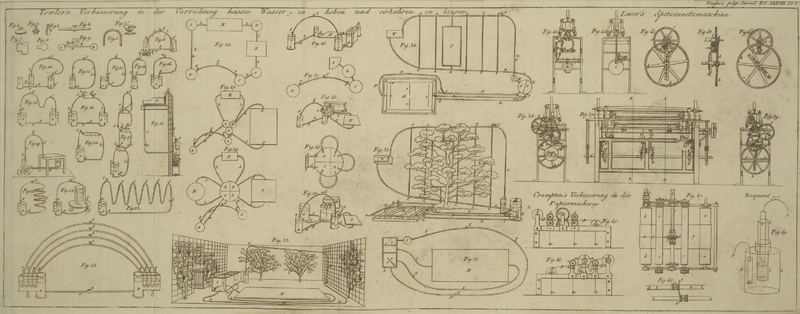

Mit Abbildungen auf Tab.

V.Wir haben von Hrn. Fowler's Heizung mittelst kreislaufender heißen

Fluͤssigkeit bereits Nachricht gegeben. Gegenwaͤrtiges Patent

liefert mit jenem der HHrn. Price eine so ziemlich vollstaͤndige Theorie und Praxis

der in England jezt so sehr beliebten Heizung mittelst heißer

Fluͤssigkeiten.A. d. R.

Fowler, uͤber Hebung heißer

Fluͤssigkeiten.

Meine Verbesserung besteht darin, daß ich Wasser, Oehl oder irgend eine

Fluͤssigkeit mittelst einer gekruͤmmten Roͤhre dadurch in

Umlauf seze, daß ich die Temperatur der Fluͤssigkeit an einem Ende der

Roͤhre erhoͤhe, so daß dieses Ende immer waͤrmer ist, als das

andere, und daß ich diese Vorrichtung zu oͤkonomischen oder anderen Zweken

benuͤze.

Fig. 6. ist

eine Vorrichtung, die lediglich den Grundsaz meiner Erfindung,Daß diese Erfindung nicht die Erfindung des Hrn. Fowler ist, weiß die ganze große Insel

und das feste Land seit Jahren. Marquis de

Chabannes ließ diese Vorrichtung zuerst patentisiren; sie ward

aber, wie englische Techniker versichern, schon vor Chabannes in England bekannt. Ist es moͤglich, daß Hr.

Fowler von allen

seinen vielen Vorgaͤngern nichts mußte? Wenn Er nichts davon wußte, so haͤtte das Patent-Office

davon wissen, und so dem oͤffentlichen Meineide abhelfen sollen. Man hat zwar in England jezt den

Grundsaz aufgestellt, und mit aller jesuitischen Casuistik vertheidigt und

erhaͤrtet, daß eine und dieselbe Sache zehn Mal erfunden werden kann. Der schlichte deutsche Menschenverstand

wuͤrde hier das Wort gefunden, statt erfunden brauchen.A. d. Ue. ohne irgend eine Anwendung zu einem besonderen Zweke, erklaͤren soll.

AB sind zwei offene Gefaͤße. A steht uͤber einem Feuerherde, und B in einer geringen Entfernung von demselben. Beide

Gefaͤße sind

durch die Roͤhre, D,Im groͤßeren Maßstabe in Fig. 4.A. d. O. verbunden, an welcher irgendwo ein Sperrhahn, E,Auch in Fig.

1.A. d. O. angebracht seyn kann. Die Gefaͤße, AB, stehen gleich hoch gegen einander, und sind zum Theile mit irgend

einer Fluͤssigkeit gefuͤllt, die das Material derselben nicht

angreift. Ich nehme, als solche Fluͤssigkeit, hier Wasser im

fluͤssigen Zustande an. IJ ist eine in der

Form eines Halbkreises gekruͤmmte Roͤhre, welche so aufgehaͤngt

ist, daß ihre Enden ungefaͤhr bis zur Haͤlfte in das Wasser der beiden

Gefaͤße tauchen. Diese Roͤhre, die ich Thermosiphon

(Waͤrmeheber) nenne, ist mit den Sperrhaͤhnen F und F in der Naͤhe ihrer Enden

versehen, und der Fuͤllhahn G

In groͤßerem Maßstabe in Fig. 3.A. d. O. ist an dem obersten Punkte. Das Ende

des Thermosiphons, welches sich in dem Gefaͤße A

befindet, ist mit seinem Ende aufwaͤrts gekruͤmmt, welches noch immer

einige Zolle unter der Oberflaͤche der Fluͤssigkeit seyn muß. Dieß

geschieht deßwegen, damit die Luftblasen, welche von dem Boden des Gefaͤßes,

A, aufsteigen, wenn Feuer am Boden desselben

angebracht wird, nicht in den Thermosiphon uͤbertreten, und sich in dem

oberen Theile desselben anhaͤufen.Sollte diese sehr zwekmaͤßige Kruͤmmung nicht auch mit Vortheil

bei den gewoͤhnlichen Hebern, die sich in dem obersten Theile ihrer

Kruͤmmung so oft mit Luft verlegen, angewendet werden koͤnnen,

um diese Anhaͤufung der Luft mit allen ihren Nachtheilen zu

vermeiden? Die Sache scheint zu einfach, als daß sie nicht oͤfters

haͤtte uͤbersehen werden muͤssen.A. d. Ue. Wenn man nun den Apparat in Thaͤtigkeit sezen will, und Wasser in die

beiden Gefaͤße, A und B, gegossen hat, sperrt man die Haͤhne F und F, oͤffnet den Hahn G, und fuͤllt den Thermosiphon mit Wasser bis er

uͤberlaͤuft; sperrt hierauf G und

oͤffnet F und F, wo

dann die Luft unter F und F

alsogleich in die Hoͤhe fahren und durch Wasser ersezt werden wird. Man

schließe F und F, und

oͤffne G, und gieße nochmals Wasser in den

Thermosiphon, bis er ganz voll ist; schließe hierauf G

und oͤffne F und F;

so wird, da die Roͤhre E immer offen blieb, Alles

zum Gebrauche fertig stehen. Sollte jedoch noch ein Zweifel uͤbrig bleiben,

daß nicht alle Luft beseitigt ist, so muß das Sperren der Haͤhne F und F, und das Oeffnen des

Hahnes G und Nachfuͤllen nochmals u.s.f.

wiederholt werden.Die aͤußerste Hoͤhe von G richtet

sich im Allgemeinen nach der specifischen Schwere der Fluͤssigkeit,

und dem Grade der erforderlichen Hize. Ich finde durch Versuche, daß, wenn

G 20 Fuß hoch ist, Wasser durch eine 60 Fuß

lange und 34 Zoll im Durchmesser haltende Roͤhre aufsteigt, und eine

Temperatur von 140 bis 150° (F. + 48 bis 52° R.) in B erzeugt, vorzuͤglich, wenn man die Form

von Fig.

10. annimmt,A. d. O. Wenn nun der Thermosiphon IJ voll Wasser

ist, so schließt man G, oͤffnet F und F und den Hahn in der

Verbindungsrohre E; bringt Feuer unter A, und das Wasser wird alsogleich von A durch FIGJF nach B anfangen uͤberzulaufen, und durch die

Verbindungsroͤhre D von B nach A zuruͤkkehren, um daselbst

neuerdings erwaͤrmt zu werden. Je nachdem die Hize des Wassers in A zu- oder abnimmt, wird der Kreislauf schneller

oder langsamer vor sich gehen. Immer sollte etwas Oehl unter dem Fuͤllhahne

G auf der Oberflaͤche des Wassers im

Thermosiphon schwimmen.

Fig. 11. ist

noch ein einfacherer Apparat, der nach demselben Grundsaze wirkt. Hier wird nur Ein

Gefaͤß (naͤmlich A) gebraucht, indem der

untere Theil H des Thermosiphons IJ die Stelle des Gefaͤßes B und der Verbindungsroͤhre D zugleich vertritt. Ich muß hier bemerken, daß, da das

Wasser immer in jenem Schenkel des Thermosiphons in die Hoͤhe steigt, der der

waͤrmste ist, und in dem anderen niedersinkt, ich den ersteren den aufsteigenden, den zweiten den absteigenden Schenkel nenne.

Nachdem ich den Grundsaz meiner Erfindung beschrieben habe, ist es nur noch

noͤthig zu zeigen, wie derselbe zu oͤkonomischen und zu anderen Zweken

angewendet werden kann. Ich will hier nur die Bemerkung vorausschiken, daß, um

meinen Grundsaz praktisch anzuwenden, es immer nothwendig ist, daß der Gegenstand,

welcher durch den Kreislauf warmer Fluͤssigkeiten auf die oben

erwaͤhnte Weise erwaͤrmt oder geheizt werden soll, immer irgendwo

zwischen dem hoͤchsten Punkte des Thermosiphons und seinem kaͤltesten

Ende gelegen seyn muß, wie es in folgenden Faͤllen der Fall ist.

Fig. 18.

stellt die Anwendung meiner Erfindung zur Heizung eines Bades vor, das sich z.B. im

ersten Stokwerke eines Wohnhauses befinde. A ist ein,

wie oben angegeben wurde, offenes Gefaͤß, das bis auf zwei Drittel mit Wasser

gefuͤllt ist: es sey auf dem Herde angebracht. I

ist der aufsteigende Schenkel eines Thermosiphons. W ist

das Bad, ruͤkwaͤrts und unten mit einem Doppelgehaͤuse. JJ ist der absteigende Schenkel des Thermosiphons.

G der hoͤchste Punkt des Thermosiphons. Es

liegt also hier der zu erwaͤrmende Gegenstand, das Bad, zwischen dem

hoͤchsten und niedrigsten Punkte, naͤmlich dem kaͤltesten

Theile des absteigenden Schenkels des Thermosiphons. V

ist eine der inneren Mauern des Hauses, und da der Thermosiphon was immer

fuͤr eine Figur haben, sich wie immer kruͤmmen kann, so laͤßt

sich derselbe in jedem Gebaͤude anbringen. Es muß hier nur bemerkt werden,

daß der hoͤchste Punkt des Thermosiphons in keinem Falle hoͤher seyn

darf, als dreißig Fuß, indem er in diesem lezteren nach dem Grundsaze der

Torricellischen Saͤule wirkt: ich lasse ihn aber nicht gern 20 Fuß

uͤbersteigen. Man muß auch sehr darauf Bedacht nehmen, daß jedes Mal, wenn

man den Thermosiphon fuͤllt, alle Luft aus demselben vollkommen entweichen

kann: zu diesem Ende sind hier und da Luftpfropfen angebracht, um die Luft bei dem

Fuͤllen ausfahren zu lassen und den Ruͤkeintritt derselben zu

hindern.

Fig. 19. ist

eine andere Anwendung meiner Erfindung, um z.B. fuͤr Kupferdruker eine

sogenannte heiße Platte zu waͤrmen. Zu diesem Ende ist es bloß

noͤthig, ein seichtes metallnes Gehaͤuse als Theil des absteigenden

Schenkels des Thermosiphons anzubringen, wie hier die Figur zeigt, und der Zwek ist

erreicht.

Fig. 25, 26. stellt

einen Grundriß oder horizontalen Durchschnitt, und einen Aufriß einer anderen

Anwendung meiner Erfindung dar, welche in Benuͤzung der Kraft der

absteigenden Saͤule der Fluͤssigkeit im Thermosiphon besteht, um heiße

Fluͤssigkeiten von Kessel zu Kessel durch Verbindungsroͤhren von

verschiedener Laͤnge und Form fließen zu machen, um die tiefer gelegenen

Theile oder Grundfloͤze von Treibhaͤusern, Orangerien,

Gartenhaͤusern und anderer Gebaͤude zu heizen, und auch zu anderen

Heizungen in der Tiefe und in niedrigen Lagen, wozu, nach Umstaͤnden, eine

groͤßere oder geringere Anzahl von Kesseln mit den dazu noͤthigen

Verbindungsroͤhren verwendet werden kann. IKA sind drei Kessel. LML, LNL, sind Verbindungsroͤhren zwischen den

Kesseln, die an dem Boden derselben eingefuͤgt sind. Die Theile der

Roͤhren M und N sind

flach, laͤnglich vierekig, oder von irgend einer anderen Form, vollkommen

wasserdicht, und dienen zur Aufnahme der heißen Fluͤssigkeit aus den Kesseln,

um Treibbeete zum Treiben der Gewaͤchse, oder Fußboͤden in Zimmern zu

erwaͤrmen. C ist ein offenes Gefaͤß,

welches mit A durch die Roͤhre H verbunden ist, die sich in der Naͤhe des Bodens

derselben einfuͤgt. B ist das Gefaͤß zur

Aufnahme der niedersteigenden Fluͤssigkeit. D ist

eine Verbindungsroͤhre mit ihrem Sperrhahne E.

FGF ist der Thermosiphon mit seinem

Sperr- und Fuͤllungshahne, wie derselbe bereits beschrieben wurde.

Nachdem die Gefaͤße und der Thermosiphon mit irgend einer Fluͤssigkeit

(wir sezen Wasser) gefuͤllt, und Feuer unter den Kesseln, JKA, angeschuͤrt wurde, so schließe man,

sobald das Wasser in denselben siedet, wenn es nicht circuliren sollte, den Hahn E, und ziehe einiges Wasser aus B ab, wodurch das Gleichgewicht aufgehoben wird; fuͤlle dann das

aus B abgezogene Wasser in I, wodurch das Gleichgewicht noch mehr aufgehoben werden wird; und nun wird

heißes Wasser von A nach C

durch H fließen, und der Thermosiphon wird zugleich so

wirken, daß er das Gleichgewicht mit B herstellt,

wodurch die Temperatur in C schnell um etwas vermehrt

werden wird. Man oͤffne nun E, halte die

Roͤhren offen, und der Kreislauf wird mit bedeutender Schnelligkeit vor sich

gehen, indem die Verbindungsroͤhren LML und

LNL das siedende Wasser unmittelbar von den

Kesseln aufnehmen. Diese Circulation wird so lang nicht aufhoͤren, als noch

ein Unterschied in der Temperatur der Fluͤssigkeit in C und B Statt hat, und der Thermosiphon

gefuͤllt erhalten wird. Wenn die Theile M und N von bedeutendem Umfange sind, so wird man finden, daß

sie in niedrigen Lagen im Verhaͤltnisse zur Groͤße der Kessel

bedeutende Hize geben. Eben so koͤnnen auch, statt dieser heißen

Oberflaͤchen, oder statt der geschlossenen Gefaͤße, M und N, offene

Gefaͤße Theile der Verbindungsroͤhren zwischen Kessel und Kessel

bilden. Das Wasser in diesen Gefaͤßen wird zur Hoͤhe des Wasserstandes

in den Kesseln emporsteigen, und da dieses Wasser durch den ganzen Apparat

circulirt, kann es zu Aufguͤssen fuͤr warme aromatische Baͤder,

fuͤr chemische und andere Zweke dienen. Die verschiedenen Kessel

koͤnnen uͤber einem und demselben Feuer stehen (Fig. 7 und 8.), oder sie

koͤnnen selbst Einen großen Kessel mit wasserdichten Scheidewaͤnden in

demselben bilden (wie in Figg. 9 und 10.). Diese

leztere Form wird wahrscheinlich als die nuͤzlichste und bequemste befunden

werden; die heiße Fluͤssigkeit wird jedoch in jeder Form bestaͤndig

circuliren, wenn die Vorrichtung gehoͤrig aufgestellt ist, und wenn der

absteigende Theil des Thermosiphons von hinlaͤnglich großem Umfange ist, um

die Fluͤssigkeit waͤhrend ihres Niedersinkens gehoͤrig

abkuͤhlen zu lassen.

In Figg. 27

und 28. sind

A, J und K die Kessel,

die von irgend einer Form seyn koͤnnen, welche die Zusammenstellung derselben

uͤber einem Feuer bequem gestattet. C ist das

Gefaͤß, welches mit dem Kessel A verbunden ist,

und zur Aufnahme der siedenden Fluͤssigkeit dient, ehe sie in den

Thermosiphon aufsteigt. B ist das Gefaͤß, welches

die niedersteigende Fluͤssigkeit aufnimmt. D ist

die Verbindungsroͤhre mit ihrem Sperrhahne. EL, ML, LNL, sind die Verbindungsroͤhren, mit flachen Oberflaͤchen

oder mit Gefaͤßen, wie sie bereits beschrieben wurden. FGF ist der Thermosiphon mit den

Sperrhaͤhnen und mit dem Fuͤllhahne.

Fig. 29 und

30. ist

eine Form von meiner Erfindung, mit einem Gefaͤße bloß fuͤr einen

Kessel, der in vier Theile, AJKP, getheilt ist.

Das Gefaͤß C dient zur Aufnahme der heißen

Fluͤssigkeit aus dem Theile A. LML, LNL, LOL sind die Verbindungsroͤhren, die mit

tief offenen Gefaͤßen verbunden sind, oder flache Gehaͤuse

einschließen, welche aus Metall oder aus einem anderen Material etc. wasserdicht

verfertigt sind. B ist das Gefaͤß, welches die

absteigende Fluͤssigkeit aufnimmt. D ist die

Verbindungsroͤhre mit dem Theile L. FGF ist der Thermosiphon etc. etc.

Da es sehr schwer seyn mag, Wasser in den verschiedenen Theilen dieses

Gefaͤßes, oder in den (Figg. 25, 26, 27, 28.) dargestellten Kesseln immer

siedend zu erhalten, wenn die verbindenden Roͤhren mit allen ihren

Nebentheilen sich uͤber eine weite Oberflaͤche erstreken; so sollte

man einen besonderen Kessel R in einer geringen

Entfernung von und in Verbindung mit dem Gefaͤße oder Theile A,

Fig. 31., zur

starken Erhizung oder zum Kochen des Wassers benuͤzen, ehe dasselbe in das

Gefaͤß C uͤbertritt, aus welchem es

aufsteigt. Der Kessel AJKP kann eine

groͤßere oder geringere Anzahl Scheidewaͤnde erhalten, als vier, je

nachdem die Umstaͤnde es erfordern, wobei man jedoch immer beachten muß, daß

die verschiedenen Theile durch Roͤhren gehoͤrig unter einander

verbunden werden. Diese lezteren Formen des Apparates werden auf dieselbe Weise in

Thaͤtigkeit gesezt, wie sie in Fig. 25 und 26.

beschrieben sind.

Bei jeder Form des Apparates wird es nothwendig seyn, dafuͤr zu sorgen, daß,

wenn die Haͤhne F und F geoͤffnet werden, oder wenn einer derselben geoͤffnet

wird, G nicht geoͤffnet wird, oder ein

Luftpfropfen nicht geoͤffnet wird, oder daß die Fluͤssigkeit in den

Gefaͤßen nicht unter die Muͤndungen des Thermosiphon hinabsteigt,

indem in jedem dieser Faͤlle der Thermosiphon sich augenbliklich leeren, oder

wenigstens ein Schenkel desselben vom Fuͤllhahne an, oder ein Luftpfropfen

leer werden wuͤrde, was einige Ungelegenheiten verursachen

koͤnnte.

Die verschiedenen Anwendungen, deren meine Erfindung faͤhig ist, sind zu

zahlreich fuͤr ein Detail. Ich nehme die gekruͤmmte Roͤhre, die

ich Thermosiphon nannte, um erhizte Fluͤssigkeiten zu heben und circuliren zu

lassen, wie in Figg.

6 und 11., und die Anwendung derselben zu oͤkonomischen Zweken, wie in

Figg. 18,

19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31., als mein

Patent-Recht in Anspruch.

Bemerkungen des Patent-Traͤgers uͤber

obige Erklaͤrung, nebst weiterem Detail uͤber die Anwendung dieses

Apparates.Das Repertory verweist hier auf das Patent von

Price, Polytechn. Journ. Bd. XXXVIII. S. 110.

Obige Erklaͤrung meines Apparates, heiße Fluͤssigkeiten in Umlauf zu

sezen, erklaͤrt im Allgemeinen den Grundsaz meiner Erfindung; da aber die

Patent-Erklaͤrung nur wenige Beispiele uͤber die Anwendung

enthalten kann, die von derselben gemacht werden kann, so will ich die

nuͤzlicheren derselben hier beschreiben.

Fig. 32 und

33. ist

ein Grundriß und Aufriß einer sehr bequemen Form der Anwendung dieser Erfindung auf

ein Treibhaus oder eine Orangerie, wo man nur Ein Feuer unterhaͤlt, und wo

Nur ein Kessel in Einer Eke aufgestellt ist: AI.

Dieser Kessel kann aus zwei Gefaͤßen bestehen, A

und I, welche nach der hier in der Figur dargestellten

Weise verbunden sind, um den Feuerherd zu deken; oder er kann bloß Ein Gefaͤß

bilden, das mit einer wasserdichten Scheidewand versehen ist, so daß beide Theile

desselben von einander unabhaͤngig sind.

Es ist nicht nothwendig, daß ein eigenes Gefaͤß zur Aufnahme der

niedersteigenden Fluͤssigkeit aus dem Thermosiphon angebracht wird, sondern der Thermosiphon

kann fortlaufen, wie die Figuren zeigen, bis er bei I in

den Kessel eintritt. Die punktirten Linien oder Scheidewaͤnde, oo, in den Kesseln sind kleine

Scheidewaͤnde, die zum Theile quer uͤber den Boden derselben laufen,

um zu verhindern, daß die kalte oder aus den Roͤhren zuruͤklaufende

Fluͤssigkeit unmittelbar uͤber den Boden in die Roͤhren

laͤuft, welche zur Aufnahme der heißen Fluͤssigkeit bestimmt sind. Der

Thermosiphon FGF wird auf die gewoͤhnliche

Weise gefuͤllt, und wenn das Gefaͤß C zur

Aufnahme der heißen Fluͤssigkeit aus A gebracht

wird, ehe dieselbe aufsteigt, so muß in der Roͤhre L nothwendig ein Sperrhahn N angebracht seyn,

mittelst dessen die Circulation so lang unterdruͤkt werden kann, bis die

Temperatur in C etwas erhoͤht wurde, um dadurch

den Thermosiphon in Thaͤtigkeit zu sezen. Der Theil M, welcher einen Theil der Roͤhre LL auf dem Fußboden bildet, erhält die siedend heiße Fluͤssigkeit

aus I. Dieser Theil (M) kann

den Boden oder Kern eines warmen Treibbeetes zum Treiben der Gewaͤchse

entweder in dem Hause, oder außen an demselben bilden. Oder die Roͤhre LL, die auf dem Boden liegt, kann rings um ein

Treibhaus oder irgend ein Gemach dicht an den Mauern umher gefuͤhrt werden,

oder innerhalb der Bekleidung; sie kann auch einige Zoll unter dem Fußboden

eingelegt werden, entweder der Thuͤre wegen, oder aus was immer fuͤr

einem anderen Grunde. Auf diese Weise erhaͤlt man eine reichliche Menge reiner Waͤrme in einem geschlossenen Gemache,

selbst wo der Durchmesser der Roͤhre nicht uͤber drei oder vier Zoll

betraͤgt.

Um diese Maschine in Thaͤtigkeit zu sezen, oͤffnet man, wenn die

Fluͤssigkeit in A und I sehr heiß oder kochend, und der Thermosiphon gefuͤllt ist, den

Hahn E, schließt den Hahn N,

nimmt etwas von der heißen Fluͤssigkeit aus I

durch den Hahn P, und bringt es in A. Auf diese Weise wird heiße Fluͤssigkeit in C uͤbergehen, und der Thermosiphon wird

alsogleich nach dem gewoͤhnlichen Grundsaze wirken, und das Gleichgewicht

zwischen A und I herstellen.

Wenn man nun findet, daß die Temperatur in C etwas

erhoͤht ist, oͤffnet man N, und es wird

alsogleich eine. Wirkung nach dem Grundsaze des Thermosiphons entstehen, und, wenn

der niedersteigende Schenkel (F) des Thermosiphons sich

sehr weit erstrekt, und seine Lage kalt ist, so wird der Kreislauf durch die ganze

Vorrichtung sehr schnell vor sich gehen.

Fig. 34 und

35. ist

ein Durchschnitt und Aufriß eines Modelles dieser Erfindung, welches nun in meinem

Garten ausgefuͤhrt ist, um einem Treibbeete von sechs Fuß Laͤnge und

fuͤnf Fuß Breite, das in einem Ziegelmauerwerke zwanzig Fuß weit von dem

Kessel eingeschlossen, und wie gewoͤhnlich mit Glas bedekt ist, oben und

unten Waͤrme zu

geben; es ist gen Suͤden gekehrt. AI ist

der Kessel, 2 Fuß im Durchmesser haltend, und ungefaͤhr 14 Zoll tief mit

einer Scheidewand in demselben. C ist ein zinnernes

Gefaͤß zur Aufnahme der kochenden Fluͤssigkeit aus dem Theile A mittelst der Roͤhre H. FGD ist der Thermosiphon mit einem

offenen Gefaͤße W, welches einen Theil des

absteigenden Schenkels desselben bildet, so wie bei dem Thermosiphonbade, Fig. 18. PP, QQ, RR, XX, YY, ZZ sind

Roͤhren, welche den oberen und unteren oder zuruͤkkehrenden Theil des

Thermosiphons mit einander verbinden. Die Roͤhre RR haͤlt eine duͤnne metallne Buͤchse S, welche einen Theil derselben bildet, und auf dieselbe

Weise vorgerichtet ist, wie die Ruͤkseite oder der Boden des Bades. M ist ein duͤnnes bleiernes Gehaͤuse oder

eine Buͤchse von 4 Fuß Laͤnge, 3 Fuß Breite, 2 1/2 Zoll Dike, welches

horizontal im Boden der Ziegelmauer eingesezt ist, mehrere Zoll unter dem Boden des

Kessels, und in Verbindung mit den beiden Theilen desselben in der Naͤhe des

Bodens durch die Roͤhren L und N, welche 3/4 Zoll im inneren Durchmesser halten. Dieses

Gefaͤß gibt, wenn es mit heißem Wasser gefuͤllt ist, die untere Hize;

es ist daher mit gewoͤhnlicher Gartenerde bedekt, ungefaͤhr 15 bis 18

Zoll uͤber der oberen Oberflaͤche, und das ganze Ziegelgemaͤuer

des Kastens ist bis zu derselben Hoͤhe mit Erde gefuͤllt.

Die obere Hize wird durch die bleierne Roͤhre a, b, c,

d gegeben, welche 4 Zoll im Durchmesser hat, rechtekig und 5 Fuß lang und 4

Fuß breit ist: sie ist in dem Mauerwerke gerade uͤber der Oberflaͤche

der Erde gestuͤzt. Das Ende dc dieser

Roͤhre ist in der Mitte, bei f, durch eine

kreisfoͤrmige bleierne Platte oder Scheidewand getheilt, die quer

angeloͤthet ist; um zu verhindern, daß die Fluͤssigkeit nicht von der

Seite d nach der Seite c

geht, ohne bei den Eken a und b herumgegangen zu seyn. hh und i sind zwei Roͤhren, 3/4 Zoll im Durchmesser, die

an den unteren Theil der vierekigen Roͤhre angeloͤthet sind, zu jeder

Seite der Scheidewand, f, eine. Die Roͤhre, hh, steigt bis zu dem Gehaͤuse, M, herab, und laͤuft unter dem Grunde an der

Seite von L hin, bis sie beinahe den Theil l des Kessels erreicht. Diese beiden Roͤhren

sind, wie p, unter einander verbunden, t und u sind

Sperrhaͤhne in diesen Roͤhren in der Naͤhe ihrer Verbindung bei

p. Die Roͤhre i

steigt gleichfalls herab, und ist mit der zuruͤkfuͤhrenden

Roͤhre, N, bei r,

zusammengefuͤgt. Diese zuruͤkfuͤhrende Roͤhre

laͤuft unter dem Grunde an der Seite von L hin,

bis sie in den Theil A. des Kessels eintritt.

In einer Eke des oberen Theiles des Gehaͤuses M

ist eine kleine Roͤhre W, von ungefaͤhr

zwei Fuß Laͤnge angeloͤthet, und an dem oberen Theile der rechtekigen

Roͤhre ist ein Luftloch, a, b, c, d, damit die

Luft entweichen

kann, wenn diese Röhre und das Gehaͤuse M von dem

Theile I des Kessels aus mit Wasser gefuͤllt

wird. Der obere Theil her rechtekigen Roͤhre steht gerade so hoch, als die

Oberflaͤche des Wassers in dem Kessel, wenn beide gefuͤllt sind.

Im Grundrisse oder Durchschnitte, Fig. 34., ist der

Thermosiphon als beinahe horizontal liegend dargestellt, um die Verbindung desselben

mit den beiden Theilen des Kessels auf eine deutliche Weise zu zeigen: der untere

Schenkel tritt in den Theil I bei K. Seine Wirkung unter dieser Form ist folgende. Nachdem das Wasser in dem

Kessel heiß geworden ist, fließt eine geringe Menge aus dem Theile A in das Gefaͤß C,

wodurch die Temperatur in diesem Gefaͤße etwas erhoͤht wird. Da nun

die Haͤhne alle offen sind, mit Ausnahme des Fuͤllungshahnes G, so faͤngt der Thermosiphon an zu wirken, und

zieht das siedende Wasser aus dem Theile A, und

fuͤhrt es in niedrigerer Temperatur in den Theil J. Hierdurch wird das siedend heiße Wasser veranlaßt aus dem Theile I durch die Roͤhren hh und L in die rechtekige Roͤhre a, h, c, d und in das Gehaͤuse M zu fließen, und von da durch die

zuruͤkfuͤhrenden Roͤhren i und N in den Theil A des

Kessels, aus welchem es wieder durch die Wirkung des Thermosiphons durch die

Roͤhre H in das Gefaͤß C gezogen wird. Es steigt hier wieder empor, und

vollendet so den Kreislauf, welcher so lang unterhalten werden kann, als das Wasser

in dem Gefaͤße AI heiß oder siedend

erhalten wird. Mittelst der Haͤhne t und u kann eine obere oder untere Hize, oder koͤnnen

beide zugleich nach Belieben in das Ziegelgemaͤuer gebracht werden.

Es ist interessant, die Wirkung des Thermosiphons auf die beiden Theile des Kessels

zu bemerken. Wenn er, in meinem kleinen. Apparate, in Thaͤtigkeit ist, so

aͤndert er die Wasserhoͤhe des siedenden Wassers zwischen diesen

Theilen, und macht, daß das Wasser Einen Zoll, zuweilen anderthalb Zoll, mehr oder

weniger, in dem Theile I hoͤher steht, als in dem

Theile A, wenn die Haͤhne t und u geschlossen sind, was gegen die

gewoͤhnlich angenommene Meinung ist: daß eine Fluͤssigkeit nicht aus

einem Gefaͤße abgezogen, und in ein anderes hoͤher gestelltes ohne

irgend eine mechanische Kraft zuruͤkgefuͤhrt werden kann. In diesem

Falle wird durchaus keine mechanische Kraft angewendet: die einzigen Treibmittel

sind hier der gewoͤhnliche atmosphaͤrische Druk, der auf beide Theile

des Kessels gleich stark wirkt, und der Unterschied der Dichtigkeit der

Fluͤssigkeit in den auf- und niedersteigenden Schenkeln des

Thermosiphons. Es scheint mir, daß man diese Eigenschaft selbst als eine neue

Triebkraft in der Mechanik anwenden kann; ob jedoch der Zwek der Mittel werth ist,

die zur Erhaltung desselben nothwendig sind, vermag ich nicht zu bestimmen. Es ist indessen gewiß,

daß mittelst Hize ein bestaͤndiger Kreislauf desselben Wassers als

Triebkraft, und zwar in einem bedeutenden Umfange, unterhalten werden kann, ohne daß

viel davon verloren geht, und zwar in einigen Faͤllen mit Nuzen. Ich will

versuchen meine Ideen uͤber diesen Gegenstand zu entwikeln.

Ich habe bereits gesagt, daß, bei Abtheilung des Kessels in zwei Theile, die Wirkung

des Thermosiphons einen Unterschied in der Wasserhoͤhe dieser Theile von 1

1/2 Zoll hetvorbringt. Diese einfache Vorrichtung gibt also einen Fall von 1 1/1

Zoll zwischen dem Wasserstande dieser Theile zu ersezen, und wenn der Thermosiphon

immer fort wirkt, erhält man einen bestaͤndigen Kreislauf von dieser

disponiblen Kraft. Es laͤßt sich nun leicht einsehen, daß diese Kraft beinahe

auf jeden Umfang hinaus vermehrt werden kann. Es sey in Fig. 36. IACB der Durchschnitt eines Kessels, der in vier

Theile getheilt ist: die Roͤhren ab und cd sollen von den Theilen I und A entspringen, und sich in das offene

Stuͤk, die Schleuße, bc, gleich hoch mit

dem Wasser in dem Kessel einfuͤgen. Da nun die Roͤhre ab einen Sperrhahn e

fuͤhrt, so wird, wenn man einen Thermosiphon zwischen den Theilen B und I spielen

laͤßt, dessen aufsteigender Schenkel in dem Theile B, oder damit verbunden ist, und dessen absteigender Schenkel in dem

Theile I ist, oder damit verbunden ist, dadurch das

Wasser in 1 um 1 1/2 Zoll hoͤher zu stehen kommen, als in dem Theile B. Ein anderer Thermosiphon, der von dem Theile C nach dem Theile B wirkt,

wird die Fluͤssigkeit in C um 1 1/2 Zoll

niedriger stehen machen, als in B. Ein anderer

Thermosiphon, der von A nach C wirkt, wird das Wasser in A noch um 1 1/2

Zoll tiefer herabbringen, als es in C steht; folglich

wird die Fluͤssigkeit in dem Theile A nun um 4

1/2 Zoll tiefer stehen, als in dem Theile I. Wenn man

also e oͤffnet, erhält man eine anhaltende

Stroͤmung mit einem Falle von 4 1/2 Zoll durch das Stuͤk oder die

Schleuße bc, und die Menge Wassers, welche hier in

Kreislauf kommt, haͤngt von dem Durchmesser der Thermosiphone ab. Es ist also

offenbar, daß man durch Vermehrung der Zahl der Scheidewaͤnde in dem Kessel,

und durch Vereinigung mehrerer Kessel mit den Thermosiphonen einen Fall von drei bis

fuͤnf Fuß und mehr erhalten kann.

Diese Idee zu einer neuen Triebkraft wird man wahrscheinlich mehr sonderbar als

nuͤzlich finden, indem in den absteigenden Schenkeln der Thermosiphone eine

sehr große kuͤhlende Oberflaͤche erfordert wird. Ein Umstand wird

jedoch bei einiger Aufmerksamkeit jedem geschikten Mechaniker auffallen

muͤssen, naͤmlich dieser, daß, wenn man Waͤrme durch heiße

Fluͤssigkeiten leiten will, der Thermosiphon zu landwirthschaftlichen und zu

vielen anderen Zweken ganz außerordentliche Kraͤfte besizt, und daß in allen Faͤllen, wo

der gegenwaͤrtige Plan, das Wasser eben in den Glashaͤusern etc.

herumlaufen zu lassen, angenommen ist, der Thermosiphon mit einer

verhaͤltnißmaͤßig aͤußerst geringen Ausgabe beigefuͤgt

werden kann, und dem Kreislaufe zehn Mal mehr Kraft ertheilen wird, außerdem, daß er

noch Eigenschaften besizt, die ihm besonders eigen sind. So habe ich z.B., um wieder

zu den Figuren

34 und 35. zuruͤkzukehren, immer gefunden, daß die Temperatur des Wassers

in dem Gefaͤße W, in den kalten Naͤchten

des Februars 1829, Zwischen 135 und 150° F. (+ 41 bis 51° R.) war,

obschon dasselbe unbedekt und frei dem Einflusse einer starken Kaͤlte

ausgesezt war. Da diese Temperatur in Folge der Waͤrme entsteht, welche durch

die kreislaufende Fluͤssigkeit in dem Thermosiphon erzeugt wird, so ist es

offenbar, daß Erde oder Lehmen auf eine aͤhnliche Weise in solchen

Gefaͤßen erwaͤrmt werden kann, und daß man daher die Vorderseite einer

gegen Mittag gekehrten Wand, die mittelst senkrechter Fenster geschuͤzt ist,

mit Ananas oder mit anderen exotischen Gewaͤchsen, welche eine

Grundwaͤrme fordern, besezen kann: die noͤthige aͤußere Hize

kann durch die uͤbrigen Theile des Apparates regulirt werden. Auf diese Weise

koͤnnten also Pflanzen den vollen Einfluß der Sonnenstrahlen selbst bei dem

niedrigsten Stande der Sonne in unserem Klima genießen, was sicher von dem

hoͤchsten Einflusse auf eine kraͤftige Vegetation ist. Da es auf die

gegenwaͤrtige Weise so leicht ist kuͤnstliche Waͤrme

mitzutheilen, so wird es auch wahrscheinlich, daß beinahe jedes auslaͤndische

Gewaͤchs zu jeder Jahreszeit zu seiner hoͤchsten Vollkommenheit

gebracht werden kann, indem in jener Periode des Pflanzenlebens, wo das Sonnenlicht

in den meisten Faͤllen zu dem Wundervollen des Reproductions-Systemes,

welches der allmaͤchtige Schoͤpfer angeordnet hat, unerlaͤßlich

nothwendig ist, dasselbe mittelst einer Linse oder eines Hohlspiegels, selbst im

December, auf eine sorgfaͤltige Weise hinlaͤnglich concentrirt werden

kann, um als Stellvertreter des natuͤrlichen Lichtes und der Waͤrme,

welche die Pflanze in ihrem urspruͤnglichen Klima genossen haben

wuͤrde, dienen zu koͤnnen.Dieß ist viel zu viel!A. d. Ue.

Bei den obigen Beobachtungen habe ich bloß nach meiner eigenen Erfahrung geurtheilt

in Hinsicht auf einen Unterschied von anderthalb Zoll zwischen den beiden Theilen

des Kessels. Eine groͤßere Ausdehnung der abkuͤhlenden

Oberflaͤche in dem niedersteigenden Schenkel des Thermosiphons muß nothwendig

einen noch groͤßeren Unterschied in der Hoͤhe des Wasserstandes in

diesen beiden Theilen erzeugen. In meinem kleinen Apparate ist der

Fuͤllungshahn G ungefaͤhr 8 Fuß

uͤber dem obersten Theile des Kessels. Wenn derselbe 10, 15 oder 20 Fuß

uͤber der Oberflaͤche der heißen Fluͤssigkeit stuͤnde, so

wuͤrde der Unterschied in der Wasserhoͤhe der beiden Theile des

Gefaͤßes schon aus diesem Grunde allein weit groͤßer seyn, und da

diese groͤßere Erhoͤhung auch eine groͤßere Leichtigkeit

gestatten wuͤrde, den niedersteigenden Schenkel auszudehnen und

abzukuͤhlen, so wuͤrde man mit Einem Thermosiphon allein einen

bedeutend groͤßeren Unterschied als 1 1/2 Zoll erhalten. Der

Fuͤllungshahn, I, dessen ich mich bediene, ist

ein sich verschmaͤlernder messingener Pfropfen von 3/4 Zoll im Durchmesser,

welcher sehr genau in eine kurze, 1 1/2 Zoll lange Roͤhre eingeschliffen ist,

so daß er beinahe den ganzen inneren Theil derselben ausfuͤllt. Die weitere

Oeffnung dieser Roͤhre ist in einem Loche im Boden eines kupfernen Bekens

befestigt, das ungefaͤhr zwei Pinten haͤlt. Das andere Ende ist an ein

Loch am hoͤchsten Theile des Thermosiphons angeloͤthet. Ein flaches

Stuͤk Messing liegt quer oben uͤber dem Beken, und fuͤhrt in

seinem Mittelpunkte eine weibliche Schraube, durch welche der in eine

maͤnnliche Schraube geschnittene Schenkel des Pfropfens paßt. An dem oberen

aͤußeren Ende des Schenkels ist ein kurzer Hebelgriff befestigt, und wenn man

diesen dreht, kann der Pfropfen leicht aus der messingenen Roͤhre am Boden

des Bekens herausgezogen werden, und folglich eine Verbindung zwischen dem inneren

Theile des Thermosiphon herstellen. Das Beten wird immer voll Wasser gehalten,

welches, indem es den Hahn dekt, denselben vollkommen luftdicht macht. Die

Sperrhahne in den Enden der auf- und niedersteigenden Schenkel des

Instrumentes muͤssen gleichfalls vollkommen luftdicht seyn, und daher, wo

moͤglich, immer unter der Oberflaͤche des Wassers in dem Kessel

gehalten werden.

Wenn man auf diese Umstaͤnde Acht gibt, so finde ich das Instrument, welches

ich aufgestellt habe, beinahe vollkommen. Es ist wenig Aufmerksamkeit auf den

Fuͤllungshahn nothwendig, indem ich oͤfters gefunden habe, daß nach

achtundvierzigstuͤndigem Gebrauche auch nicht eine einzige Luft- oder

Dampfblase durch das Wasser in dem Beken aufstieg, wenn die Enden geschlossen sind

und der Pfropfen herausgedreht wird, obschon das Wasser unter dem Hahne gleichzeitig

eine Temperatur von 160 bis 180° F. (+ 56 bis 64° R.) besizt. Ich

wunderte mich hieruͤber um so mehr, als ich einen solchen Grad von

Vollkommenheit nicht erwartet hatte. Ich besorgte immer, daß bei einer Temperatur

von 160 bis 190° F. (+ 56 bis 87° R.) sich Dampf unter dem

Fuͤllungshahne sammeln wuͤrde. So viel ist gewiß, daß er sich bei

einer Hoͤhe von 8 Fuß sicher nicht sammelt, nachdem das Wasser gut gekocht

hat; wenigstens geschah dieß nicht unter meinen mit aller Aufmerksamkeit

wiederholten Versuchen. Diese Erscheinung macht mich beinahe geneigt zu glauben, daß

die kleinsten Bestandtheile des Wassers, die Atome desselben (naͤmlich, wie

man sagt, 1 Atom Wasserstoffbasis und 1 Atom Sauerstoffbasis, chemisch verbunden) nicht

elastisch sind; wenigstens nicht bei niedrigen Temperaturen, selbst wenn sie in

Dampf: form erscheinen, und daß die Elasticitaͤt des Dampfes, in Folge der

Verduͤnnung der Gase, mit diesen Atomen gemengt ist; daß ferner, ohne

Beihuͤlfe der gemeinen Luft oder irgend eines elastischen Gases, dieser Dampf

niemals ohne chemische Zersezung, wenigstens eines Theiles des Wassers, aus dem

Wasser gebildet werden koͤnnte. Es sind mir hieruͤber mehrere Ideen

von weiterem Umfange aufgestiegen; da ich aber weder die Mittel noch die Muße hatte,

dieselben zu verfolgen und mit augenscheinlichen Thatsachen zu unterstuͤzen,

so scheue ich mich dieselben bekannt zu machen aus Furcht vor dem Tadel, der mich

treffen koͤnnte, wenn sie nicht Stich hielten.

Eine Form eines Thermosiphons, wie in Fig. 34., koͤnnte

mit großem Vortheile in Gaͤrten angewendet werden, deren Grund gegen den

Horizont etwas geneigt ist, indem der aufsteigende Schenkel auf oder unter der Erde

so gelegt werden koͤnnte, daß er eine senkrechte Hoͤhe von 10 oder 15

Fuß, (und noͤthigen Falles selbst noch mehr) uͤber der

Oberflaͤche des Wassers in dem Kessel erhalten koͤnnte. Das Wasser

koͤnnte dann, nachdem es unter dem Fuͤllungshahne voruͤbel

ging, nach der bei dieser Form von Thermosiphonen gewoͤhnlichen Weise in

Roͤhren und Gehaͤusen auf der Erde niedersteigen, und reichlich Hize

umher verbreiten. Das Wasser koͤnnte auch in einer beliebigen Anzahl von

Roͤhren und Gehaͤusen, die von einander getrennt sind, in ein offenes

Gefaͤß herablaufen, welches mittelst einer kurzen Roͤhre mit dem

untersten Theile des Kessels in Verbindung steht, oder diese Roͤhren und

Gehaͤuse koͤnnten sich in der Naͤhe des Kessels in eine weite

Roͤhre vereinigen, und so in der Naͤhe des Bodens desselben in ihn

eintreten. Die Kraft einer Vorrichtung dieser Art wuͤrde sehr groß seyn, und

siedendes Wasser horizontal von dem Theile I durch eine

lange Streike der Roͤhre in den Theil A des

Kessels treiben, wenn dieser nur in zwei Theile getheilt waͤre, und heißes

Wasser koͤnnte in Roͤhren etwas unter den Boden des Kessels getrieben

werden, um auch unter demselben zu waͤrmen: es wuͤrde dann, obschon

etwas abgekuͤhlt, von der daruͤber schwebenden Kraft des Thermosiphons

noch in die Hoͤhe getrieben werden.

Da das Wasser, wenn es zum ersten Male erhizt wird, eine bedeutende Menge von Luft

ausstoͤßt, so haͤuft sich etwas davon in dem oberen Theile des

Thermosiphons an, dehnt sich daselbst aus, und unterbricht nicht selten den

Kreislauf. Es wird daher nothwendig, den Apparat auf die bereits beschriebene Weise

wieder frisch zu fuͤllen naͤmlich F und

F zu sperren (Fig. 6.), G zu oͤffnen, und den Thermosiphon mit der

bereits gebrauchten Fluͤssigkeit voll zu schuͤtten. Auch wenn G 15 oder 20 Fuß uͤber der Hoͤhe des Wassers in den

Gefaͤßen steht, und das Wasser in dem Kessel eine Temperatur von 180 bis

200° F. (+ 82 bis 93° R.) erreicht, kann Dampf an der hoͤchsten

Stelle sich bilden und sich ausdehnen, wodurch dann, nach einiger Zeit, der

Kreislauf gehindert wird. Diesem Nachtheile laͤßt sich zum Theile dadurch

abhelfen, daß man etwas Oehl in den Hahn G gießt, wenn

er beinahe voll ist, so daß das Wasser in der Roͤhre dadurch mit einem

duͤnnen Haͤutchen bedekt wird. Dieses Haͤutchen schwimmt immer

auf der Oberflaͤche des Wassers, und verhindert, bis auf einen gewissen Grad,

die Verwandlung des Wassers in elastischen Dampf. Diese unvermeidlichen

Unvollkommenheiten des Apparates sind indessen unbedeutend, wenn man bedenkt, daß

das Fuͤllen mittelst der Haͤhne FF

und G so sehr erleichtert wird. Diese ganze Arbeit

fordert in der That nur die allergemeinste Geschiklichkeit; sie ist in weniger als

Einer Minute geschehen, und selbst diese Minute darf nicht jeden Tag geopfert

werden, wenn G nicht uͤber 6 bis 8 Fuß hoch ist,

und das Wasser in K nicht sehr heftig kocht. Ich weiß

aus Erfahrung, daß, wenn G ungefaͤhr 4 Fuß hoch

ist, das Wasser mehr dann Eine Woche lang in einem Thermosiphon von 2 1/4 Zoll

Durchmesser in einem unter meiner Aufsicht siehenden Glashause umherlief, ohne daß

es im Mindesten noͤthig war dasselbe nachzufuͤllen, obschon das Wasser

in A oͤfters kochte. Es ist jedoch

raͤthlich, die Temperatur des gewoͤhnlichen Wassers nie uͤber

208 bis 210° (Fahrh.) steigen zu lassen (97 bis

98° Réaum.). Bei nicht sehr starker Erhoͤhung von G, oder bei einer Hoͤhe von 15 bis 20 Fuß, ist

160 bis 180° F. (+ 71 bis 82° R.) im Kessel so viel, als die Maschine

nur immer ertragen kann, wenn man gemeines Wasser in derselben braucht; es

muͤßte nur seyn, daß der Waͤrmestoff an dem oberen Theile derselben

schnell entzogen wuͤrde, wo dann der aufsteigende Dampf verdichtet wird. Die

hoͤchsten brauchbaren Temperaturen der Fluͤssigkeiten bei einzelnen

Hoͤhen von G lassen sich nur durch Erfahrung und

Aufmerksamkeit bestimmen.

Der Kessel sollte zur Aufnahme des Endes der Roͤhre eine Hoͤhlung in

seiner Seite haben. (Fig. 7.). Diese Hoͤhlung kann, nach der Groͤße der

Roͤhre, mehrere Zoll weit aus dem Kessel hervorspringen, so daß sie nicht

unmittelbar der Einwirkung des Feuers ausgesezt ist. Die Fluͤssigkeit wird in

diesem Theile durch das Kochen in dem Kessel nicht stark wallen, sondern ruhig in

die Maschine aufsteigen, und nur wenig Luft- oder Dampfblasen mit sich in die

Hoͤhe fuͤhren.

Man kann auch einen Kessel mit einer Hoͤhlung bilden, dessen horizontaler

Durchschnitt jenem in Fig. 8. aͤhnlich

ist, oder ein anderes Gefaͤß kann mit dem Kessel mittelst einer kurzen Verbindungsroͤhre

mit einem weiten Durchmesser vereinigt werden, und das Ende des Thermosiphons kann

in dieses Gefaͤß statt in den Kessel gestekt werden. Die drei Gefaͤße

koͤnnen im, Dreieke stehen, wie in Fig. 9, oder in gerader

Linie, wo dann der Kessel A in die Mitte kommt.

In Fig. 9 und

10 ist

A der Kessel, B das

Gefaͤß zur Aufnahme der absteigenden Fluͤssigkeit, C das Gefaͤß, welches von A aus mit heißer Fluͤssigkeit versehen wird; H die Verbindungsroͤhre, durch welche die heiße Fluͤssigkeit

von A nach C laͤuft;

D die Roͤhre mit einem Sperrhahne, E, durch welche die Fluͤssigkeit von B nach A

zuruͤklaͤuft. In diesem Falle, oder bei jeder anderen horizontalen

Stellung der Gefaͤße, wo ein Ende des Thermosiphons in C, das andere in B haͤngt, kann es,

nachdem die Gefaͤße und der Thermosiphon auf die angegebene Weise

gefuͤllt wurden, nothwendig werden, wenn das Feuer unter A angezuͤndet wird, zu irgend einem Mittel seine

Zuflucht zu nehmen, um die Temperatur der Fluͤssigkeit in C etwas zu heben, wenn der Thermosiphon wirken soll, es

muͤßte nur A und C

sehr nahe an einander stehen. Dieß kann nun auf folgende Weise geschehen. 1) man

laͤßt die Fluͤssigkeit in A erhizen, und

wenn der Thermosiphon dadurch noch nicht in den Gang kommt, sperrt man den Hahn E, und zieht etwas Fluͤssigkeit aus B durch den Hahn I ab, und

gießt es in A. Hierdurch wird das Gleichgewicht auf der

Stelle gestoͤrt; kalte Fluͤssigkeit wird durch den Thermosiphon von

C nach B

stroͤmen, und heiße Fluͤssigkeit von A

nach C durch H. Wenn nun die

Temperatur in diesem Gefaͤße auf diese Weise erhoͤht wurde,

oͤffnet man den Hahn E, und die Maschine wird

alsogleich anfangen nach dem Grundsaze eines Thermosiphons zu wirken, und in dieser

Wirkung so lang fortfahren, als die Temperatur in C und

B verschieden ist, und der Thermosiphon voll

erhalten wird. Bei dieser Vorrichtung kann die Fluͤssigkeit in A immer in einer viel hoͤheren Temperatur

erhalten werden, als auf irgend eine andere Weise, wo Hoͤhen von 15 bis 20

Fuß nothwendig sind; und bei geringeren Hoͤhen kann sie bestaͤndig

sieden, indem sie auf ihrem Verlaufe durch H, ehe sie

aufsteigt, so viel als noͤthig ist, abkuͤhlen kann.

Fig. 11 und

12.

stellt eine andere Form dieser Erfindung mit einem einzelnen Gefaͤße dar. A ist der Kessel

mit einer Hoͤhlung zur Aufnahme des Endes des Thermosiphon, wie bereits

erwaͤhnt wurde. F, G, F, B ist der Thermosiphon

mit seinem Fuͤllungshahne und den Sperrhaͤhnen. Er ist in einem Loche

in der Naͤhe des Bodens des Kessels, bei B,

befestigt, so daß er mit dem Inhalte des Kessels in Verbindung steht. Die

Roͤhre sollte etwas tiefer, als das Loch, hinabreichen, in welchem das Ende

desselben befestigt ist, ehe sie wieder in die Hoͤhe steigt, damit die Luft-

und Dampfblasen nicht in derselben aus dem Kessel emporsteigen. In jeder anderen

Ruͤksicht muß sie so behandelt werden, wie an der Roͤhre fuͤr

zwei Gefaͤße bereits beschrieben wurde. Es waͤre besser, wenn das

Ende, b, in einer senkrechten hervorragenden

Hoͤhlung in dem Kessel befestigt waͤre, welche der Einwirkung des

Feuers nicht ausgesezt ist. In diese Hoͤhlung Fig. 12., koͤnnte

auch das aufsteigende Ende F des Thermosiphons

uͤber der Oeffnung B eingesezt werden.

Eine andere außerordentlich einfache Form dieses Instrumentes mit einem einzelnen

Gefaͤße ist in Fig. 13 und 14.

angedeutet. A ist der Kessel. FGF ist der Thermosiphon, der bloß in der

Fluͤssigkeit haͤngt, und wie gewoͤhnlich gefuͤllt wird.

Die Enden des Instrumentes stehen in Hoͤhlungen in dem Kessel, wie in Fig. 14., und

der Thermosiphon steigt in seinem Verlaufe in einer Schlangenwindung, Spiral-

oder anderen Form auf und nieder. An jeder hoͤheren Stelle muß ein

Luftpfropfen angebracht werden, damit die Luft bei dem Fuͤllen entweichen

kann. Der Fuͤllungshahn muß an der hoͤchsten Stelle des ganzen

Apparates angebracht seyn. Dieser Hahn wirkt fuͤr diesen Theil auch als

Luftpfropfen, und versieht die Dienste desselben in allen Faͤllen, wo keine

besonderen Luftpfropfen nothwendig sind, indem er die Luft waͤhrend des

Fuͤllens gerade so entweichen laͤßt, wie sie aus der Muͤndung

einer Flasche entweicht, wenn man Fluͤssigkeit in dieselbe gießt. Man darf

nie vergessen, daß jedes Theilchen Luft oder was immer fuͤr eines elastischen

Gases im Thermosiphon der Wirkung desselben nachtheilig ist, und daß alle Mittel

angewendet werden muͤssen, um Luft auszuschließen. Wenn eine Roͤhre

mit einem Luftpfropfen gefuͤllt wird, muß der Stoͤpsel vorerst

herausgenommen werden. Wenn wir z.B. eine Roͤhre dieser Art (Fig. 15.) zu

fuͤllen haben, sperre man F und F wie gewoͤhnlich, ziehe den Stoͤpsel I heraus, und gieße Wasser bei G ein. Man wird alsogleich die Luft bei I

entweichen hoͤren, und zulezt wird das Wasser an dieser Stelle in einem

kleinen Bogen heraussprizen. waͤhrend es so springt, verschließt man die

Oeffnung mittelst des Pfropfens, der vielleicht noch ein kleines Gewicht aufgelegt

fordert, ehe das Instrument in Gang gebracht wird. Nun fuͤllt man, bis es bei

G uͤberfließt; verschließt G, oͤffnet F und F um unter den Haͤhnen zu fuͤllen, und

wiederholt die Operation am Luftpfropfen u.s.f. so oft es noͤthig ist, bis

alle Luft vollkommen ausgeschlossen ist.

Alle Luftpfropfen, es moͤgen derselben noch so viele vorhanden seyn (siehe

Fig.

23.), muͤssen auf dieselbe Weise behandelt werden. Man nimmt sie alle

heraus, wenn das Wasser bei G zuerst

hineingeschuͤttet wird, und sezt sie dann ein, sobald das Wasser in einem

hellen dichten Strahle

herausquillt. Nachdem die Roͤhre vollkommen gefuͤllt ist, wird die

Fluͤssigkeit alsogleich kreislaufen, sobald Hize angewendet wird. In jedem

Falle sollte die Roͤhre so unmittelbar, als nur immer moͤglich ist,

von dem Kessel bis zu ihrem hoͤchsten Punkte geleitet werden, ohne daß irgend

ein Luftpfropfen diesseits des Fuͤllungspfropfens nothwendig waͤre.

Der Grund hiervon ist dieser, daß der heißeste und folglich der leichteste Theil der

Fluͤssigkeit vor dem Fuͤllungshahne voruͤbergeht, ehe er

niedersteigt. waͤhrend des Niedersteigens kann er, in jeder maͤßigen

Entfernung, in jeder Form oder Kruͤmmung laufen, ehe er in den Kessel

zuruͤkkehrt, nur muß man auf jene Stellen achten, welche Luftpfropfen

fordern.

Ein Theil des Thermosiphons kann auch in Form eines Gefaͤßes oder mehrerer

Gefaͤße zum Hizen von Fluͤssigkeiten gebildet werden, z.B., zum Faͤrben, Hutmachen, Waschen und zu verschiedenen

anderen Zweken, zu welchen man eine Temperatur unter dem Siedepunkte nothwendig hat.

Fig. 16.

stellt eine Form eines solchen Apparates vor. L, M, N, O

ist eine Cisterne oder ein Gefaͤß mit einem anderen Gefaͤße, l, m, n, o von derselben Form innerhalb desselben, welches um so viel kleiner ist, als das andere

Gefaͤß, daß ein Raum von Einem Zolle zwischen beiden uͤbrigbleibt,

mehr oder weniger, sowohl zwischen den Seiten als zwischen den Boͤden, sobald

die oberen Raͤnder oder Kanten gleich hoch stehen: diese Raͤnder

muͤssen vollkommen luftdicht zusammengefuͤgt seyn, und der ganze

innere Raum zwischen den Gefaͤßen muß von aller Verbindung mit der

aͤußeren Luft vollkommen abgeschlossen seyn. Diesen inneren Raum laͤßt

man nun einen Theil des Thermosiphons bilden, indem man die Roͤhre (in zwei

Theile getheilt) mit den Enden des aͤußeren Gefaͤßes

zusammenfuͤgt, den Fuͤllungshahn an der hoͤchsten Stelle des

Randes, und die Luftpfropfen dort, wo sie noͤthig sind, befestigt, damit

waͤhrend des Fuͤllens alle Luft entweichen kann.

Die Vorrichtung kann so getroffen werden, daß der innere Theil, unter den

Raͤndern und unter dem Boden des inneren Gefaͤßes eine geringe Neigung

nach aufwaͤrts bekommt, um alle Luft durch den Faͤllungshahn

entweichen zu lassen, in welchem Falle die Luftpfropfen uͤberfluͤssig

werden.

Ehe ich weiter gehe, ist es vielleicht nicht uͤberfluͤssig, einige

physikalische Betrachtungen uͤber den Druk der Luft auf und nahe an der

Oberflaͤche der Erde anzustellen, so daß wir uns nicht durch Anwendung von

Materialien tauschen, die entweder nicht stark genug sind, oder nicht fest genug

zusammengefuͤgt sind, um diesem Druke zu widerstehen, der dort, wo man es am

wenigsten erwartet, ungeheuer ist. Es wird kaum glaublich scheinen, daß, in dem so

eben beschriebenen Gefaͤße, das als ein Theil eines Thermosiphons wirkt, bei einer

Hoͤhe von 20 Fuß der Druk auf jeden Quadratfuß der Seiten und des Bodens

beinahe 1440 Pfd. gleich ist; d.h., die Seiten und der Boden der beiden

Gefaͤße eine Tendenz besizen mit dieser Kraft zusammenzufallen.

Es ist bekannt, daß eine Wassersaͤule von 32 bis 34 Fuß Hoͤhe dem

Gewichte nach einer aͤhnlichen Saͤule Luft von unbestimmter

Hoͤhe gleich ist. Eine Wassersaͤule von Einem Quadratzoll im

Durchschnitte, zwischen 32 und 34 Fuß Hoͤhe, wiegt ungefaͤhr 14 oder

15 Pfund; folglich wirkt eine Luftsaͤule von unbestimmter Hoͤhe auf

Einen Quadratzoll einer luftleeren Flaͤche in der Naͤhe der

Oberflaͤche der Erde mit einer Kraft von ungefaͤhr 14 bis 15 Pfund.

Der obere innere Theil eines Thermosiphons, der uͤber 34 Fuß hoch ist, und 32

bis 34 Fuß Wasser in sich haͤngend enthaͤlt, muß einen leeren Raum

bilden, d.h., er muß eine luftleere Flaͤche bilden. Die Atmosphaͤre

wird also auf diesen Theil mit einer Kraft von 14 bis 15 Pfund auf jeden Quadratzoll

seiner aͤußeren Oberflaͤche druͤken. Um nur in runden Zahlen zu

rechnen, will ich annehmen, daß 30 Fuß Wasser,Dieß ist fuͤr den gegenwaͤrtigen Zwek genug; genauere

Berechnung kann leicht nach dem wandelbaren Stande des Barometers angestellt

werden; hier waͤre sie uͤberfluͤssig.A. d. O. die auf oben erwaͤhnte Weise im Thermosiphon haͤngen, einen

Druk von ungefaͤhr 15 Pfund auf jeden Quadratzoll der oberen aͤußeren

Oberflaͤche desselben ausuͤben, was der Wirklichkeit so ziemlich nahe

kommt. Eine Hoͤhe von 20 Fuß muß also einen Druk von 10 Pfund auf jeden

Quadratzoll aͤußern, d.h., ein Quadratfuß wird einen Druk von 144 Mal 10

Pfund, oder 1440 Pfd. bei dieser Hoͤhe zu ertragen haben. Der Durchmesser der

Roͤhre ist bei obiger Berechnung von geringer Bedeutung, außer wenn er sehr

klein waͤre, so daß die Fluͤssigkeit dadurch der Einwirkung der

Capillar-Attraction ausgesezt wuͤrde.

Aus obiger Angabe erhellt nun, daß, wenn eine Hoͤhe von 20 Fuß einen Druk von

10 Pfund erzeugt, 10 Fuß einen Druk von 5 Pfund erzeugen werden. Jeder Fuß

Hoͤhe im Thermosiphon erzeugt einen Druk von Einem halben Pfunde auf jeden

Quadratzoll der aͤußeren und unteren Oberflaͤche desselben, wenn die

Fluͤssigkeit Wasser ist. Queksilber und andere Fluͤssigkeiten bringen

einen Druk hervor, welcher mit den verschiedenen specifischen Schweren derselben im

Verhaͤltnisse steht etc.

Nach obigen Thatsachen wird man sich leicht uͤberzeugen, daß Gefaͤße,

welche zu dem gegenwaͤrtigen Zweke dienen sollen, fuͤr die verlangte

Hoͤhe berechnet seyn muͤssen. Man mag sie aus was immer fuͤr einer Masse bilden,

so muͤssen sie vollkommen luftdicht seyn, und die Waͤnde und der Boden

derselben muͤssen gegen das Zusammenfallen (das Eindruͤken durch die

Luft) mittelst kleiner zwischen denselben in regelmaͤßigen

Zwischenraͤumen befestigten, walzenfoͤrmigen Bloͤke, nach der

Hoͤhe dieser Gefaͤße und der Staͤrke ihres Materiales

gestuͤzt werden.

Wenn das in Fig.

16. dargestellte Gefaͤß mit Ruͤksicht auf obige

Umstaͤnde vorgerichtet ist, und der Thermosiphon so lang gefuͤllt

wird, bis er bei G, wie gewoͤhnlich

uͤberfließt, und Feuer angewendet wird, so wird der Theil, welcher das innere

Gefaͤß einschließt, sehr heiß werden, und jede Fluͤssigkeit, welche in

dasselbe gelangt, wird beinahe dieselbe Temperatur erhalten, wie jene in dem

Thermosiphon. Diese Temperatur kann mittelst eines Sperrhahnes in dem aufsteigenden

Theile immer gehoͤrig geregelt werden.

Ein anderer Thermosiphon koͤnnte die Fluͤssigkeit aus diesem inneren

Gefaͤße mittelst eines aͤhnlich gebauten Gefaͤßes an seinem

oberen Theile (Fig.

17.) im Kreislaufe umher fuͤhren, und so koͤnnte, mittelst

eines Systemes von Thermosiphonen, die Hize auf eine bedeutende Hoͤhe

hinaufgetrieben werden, wobei man nur auf die Menge Waͤrmestoffes zu achten

haͤtte, die bei dem Aufsteigen verloren geht es ist naͤmlich eine

besondere Eigenheit dieser Erfindung, daß, je mehr Waͤrmestoff einzogen wird,

nachdem die Fluͤssigkeit bis zu ihrem hoͤchsten Hoͤhepunkte

uͤber dem Kessel oder uͤber einem anderen offenen, heiße

Fluͤssigkeit enthaltenden Gefaͤße emporgestiegen ist, desto schneller

der Kreislauf vor sich geht.

Fig. 19.

stellt eine andere Anwendung derselben Erfindung zur Heizung einer sogenannten heißen Kupferplatte fuͤr Kupferdruker dar. Zu

diesem Ende darf man bloß ein flaches metallnes Gehaͤuse als einen Theil des

absteigenden Schenkels des Thermosiphons anbringen, wie es hier gezeichnet ist, und

der Zwek ist erreicht.

Ich schlage auch vor den Thermosiphon so zu bauen, daß er in einer ununterbrochenen

Linie, entweder in Schlangenwindung, Spiral oder in irgend einer anderen Form (siehe

Figg. 20,

21, 22 und 23.) durch

eine Fluͤssigkeit, oder selbst durch eine feste Masse,

wie z.B. eine Mauer zur Erwaͤrmung derselben durchzieht: dieß wird

er oͤfters sehr schnell thun, wenn bei der Aufstellung desselben

gehoͤrige Sorgfalt und Aufmerksamkeit getragen wurde. Bei dieser Einrichtung

darf die Staͤrke der Gefaͤße, welche die zu heizende

Fluͤssigkeit enthalten, oder der Bau derselben, nicht besonders

beruͤksichtigt werden, indem der Thermosiphon allein von der Wirkung des

Drukes der Atmosphaͤre leidet.

Wenn man einer heißen Oberflaͤche bedarf, kann man den niedersteigenden

Schenkel des Thermosiphons in Schlangenwindungen (Fig. 20.) zwischen zwei

an ihren Kanten wasserdicht gemachten Platten, die mit Wasser gefuͤllt sind,

durchziehen lassen. Dieses Wasser wird sehr bald die Temperatur des Thermosiphons

annehmen, und folglich die Platten eben so stark heizen, als ob das Wasser

unmittelbar aus dem Kessel zwischen dieselben gekommen waͤre. Die

Roͤhre kann auch (Fig. 22.) in einer

Spiralform oder in anderer Form, wie der Wurm an einem Destillirapparate,

niedersteigen, und mit irgend einer Fluͤssigkeit gefuͤllt seyn. Diese

Vorrichtung wird die Fluͤssigkeit sehr schnell hizen, oder wenigstens im

Verhaͤltnisse zur Hohe von G, zur Menge der

Fluͤssigkeit, welche geheizt werden soll, und zur Groͤße der

Flaͤche der Roͤhre, welche mit der Fluͤssigkeit in Verbindung

steht.

Ich wende diese Erfindung auch zum Maischen, zum Malzaufgusse an, und zum Aufgusse anderer Koͤrper, durch welche ich

heiße Fluͤssigkeiten laufen lassen kann. Man gebe (in Fig. 6 und 10.) das Malz, oder den

Koͤrper, aus welchem man einen Aufguß bereiten will, in das Gefaͤß B auf einen durchbohrten (falschen) Boden, der gerade

uͤber dem Eingange in die Verbindungsroͤhre gestuͤzt ist. Man.

fuͤlle beide Gefaͤße beinahe voll mit Wasser, und bringe den

Thermosiphon, an welchem G nicht sehr hoch steht, auf

die gewoͤhnliche Weise in die Gefaͤße. Wenn dieses Instrument

gefuͤllt ist, und Feuer angebracht wird, circulirt das Wasser durch das Malz

oder durch den Koͤrper, aus welchem der Aufguß bereitet werden soll, und

erzeugt einen koͤstlichen Aufguß. Der Kreislauf des Wassers kann so lang

unterhalten werden, als man es fuͤr noͤthig findet.

Ich wende diese Erfindung auch zum Heizen der Treib- und Glashaͤuser an, mit oder

ohne den gegenwaͤrtig gebraͤuchlichen horizontalen Apparat mit heißem

Wasser. Der Thermosiphon wird vereint mit dem horizontalen Apparate zum Umlaufe des

Wassers wirken, fuͤr jeden Fall die Wirkung desselben verstaͤrken, und

mittelst desselben kann auch nach irgend einem Theile des Hauses uͤber dem

Kessel Waͤrme geleitet werden.

Ich schlage auch vor den Thermosiphon zur Erwaͤrmung der

Vorderseite von Garten- und anderen Mauern zu benuͤzen (siehe

Fig. 21

und 23.), in

oder an welchen derselbe zum Treiben der Gewaͤchse oder zu verschiedenen

anderen Zweken angebracht werden kann. Zur Verstaͤrkung der Wirkung

koͤnnen mehrere dieser Thermosiphonen vereint aus demselben Kessel gebraucht

werden, oder der Thermosiphon kann bloß Einen aufsteigenden Schenkel aus dem Kessel

zum Fuͤllungshahne hinauf haben, und sich unter demselben bei seinem

Niedersteigen alsogleich in eine beliebige Anzahl von niedersteigenden Schenkeln von verschiedener

Groͤße nach dem Gefaͤße B hin vertheilen.

Auf diese Weise entsteht ein sehr rascher Kreislauf, wenn die niedersteigenden

Schenkel von einigem Umfange sind, indem es unmoͤglich ist, daß auch nur ein

Tropfen Wasser von niedrigerer Temperatur, als jene am Fuͤllungshahne, in

irgend einem Aste derselben stillstehen bleibt.

Diese Erfindung dient auch zum Heizen der Zimmer. Wenn

dieses klein ist, reicht ein einzelnes Gefaͤß mit einem Thermosiphon hin

(Fig. 11

und 12.),

welches mittelst des Feuers in demselben erwaͤrmt werden kann. In

groͤßeren Zimmern kann man mehrere und groͤßere Gefaͤße mit

Thermosiphonen in eleganten Formen brauchen, welche die herrlichsten und

niedlichsten Verzierungen geben koͤnnen. (Man sehe Fig. 25 bis 35. mit der

Erklaͤrung; man wird finden, daß diese Weise, Wohnzimmer und Gebaͤude

zu heizen, der ausgedehntesten Anwendung faͤhig ist, um so mehr, als warme

Luft immer in die Hoͤhe steigt.)

Wenn man in den Roͤhren Oehl statt Wasser braucht, so kann Wasser bis zur

Siedehize zum Hausgebrauche und zu jedem anderen Zweke benuͤzt werden. Die

Form des Apparates kann die mit Doppelgefaͤße (Fig. 16.) oder mit

Spiralen (Fig.

22.) seyn, oder jede andere beliebige Form. Oehl kann in den meisten

Faͤllen statt Wasser gebraucht werden, wo eine hoͤhere Temperatur

nothwendig ist. Wenn eine Roͤhre mit gutem Oehle gefuͤllt ist, so ist

selten ein Auffuͤllen noͤthig, außer man haͤtte eine weit

hoͤhere Temperatur, als die des siedenden Wassers noͤthig.

In allen Faͤllen, wo die Roͤhre, welche die heiße Fluͤssigkeit

enthaͤlt, der aͤußeren. Luft die moͤglich groͤßte

Waͤrme mittheilen soll, muß dieselbe mit Lampenschwarz oder irgend einer

anderen bequemen waͤrmeleitenden Masse uͤbertuͤncht werden.

Die Mannigfaltigkeit der Formen, unter welchen diese Erfindung zur Mittheilung und

Uebertragung von Waͤrme benuͤzt werden kann, geht in's Unendliche: der

Grundsaz, auf welchem der Apparat beruht, bleibt aber immer derselbe,

naͤmlich: Hebung und Kreislauf der heißen Fluͤssigkeit aus einem

offenen Gefaͤße oder Kessel, in welchem dieselbe enthalten ist, ohne

aͤußere Anwendung irgend einer mechanischen Kraft oder irgend eines Drukes

außer dem gemeinschaftlichen Druke der Atmosphaͤre.

Meine Erfindung besteht auch in Anwendung der Kraft der im Thermosiphon

niedersteigenden Fluͤssigkeit, um heiße Fluͤssigkeiten aus einem

Kessel in den anderen mittelst Verbindungsroͤhren von verschiedener Hange und

Form zu leiten, um dadurch die unteren Abtheilungen eines Gebaͤudes, oder die

Kasten, Gruben eines Treibhauses, Glashauses etc. und uͤberall, wo Waͤrme in der Tiefe

nothwendig ist, zu heizen.

Nachdem ich nun einige der verschiedenen Anwendungen, welche von dieser Erfindung

gemacht werden koͤnnen, angedeutet habe, und von welchen ich, im Kleinen,

selbst mehrere beobachtet habe, kann ich mit Zuversicht behaupten, daß dieselbe in

den Haͤnden eines jeden geschikten Hydraulikers im Großen ausgefuͤhrt

werden kann; daß die Form des Apparates sich nach Umstaͤnden, und beinahe

in's Unendliche, abaͤndern laͤßt, sowohl zum Heizen der Zimmer und der

Gebaͤude, als der Gewaͤchshaͤuser, die einer

kuͤnstlichen Waͤrme beduͤrfen. Da hier die Waͤrme von

einem Koͤrper ausgestrahlt wird, der nichts anderes, als heiße oder kochende

Fluͤssigkeit enthaͤlt; so muß sie (was fuͤr

schwaͤchliche und lungensuͤchtige Kranke hoͤchst wichtig ist)

reiner Waͤrmestoff seyn, der weder Stikstoff noch andere Gase

enthaͤlt, welche fuͤr das thierische und vegetabilische Leben so

verderblich sind, wenn sie in widernatuͤrlichem Verhaͤltnisse der

atmosphaͤrischen Luft beigemengt sind. Dieser lezte Umstand spricht allein

schon in hohem Grade zu Gunsten der Wasserheizung, indem es beinahe

unmoͤglich ist, das Ausstroͤmen dieser verderblichen Gasarten aus

Oefen oder horizontalen Zuͤgen, die unmittelbar mit Feuer geheizt werden, sie

moͤgen aus Ziegel oder aus was immer fuͤr einem nicht vollkommen

luftdichten Material verfertigt seyn, zu verhuͤten.

Tafeln