| Titel: | Verbesserung an Argand'schen und anderen Lampen, auf welche Joh. Roberts, Mechaniker in Wood Street, City of London, und Georg Upton, Oehlhändler in Queenstreet, Cheapside, ebendaselbst, sich am 24. Mai 1828 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 38, Jahrgang 1830, Nr. LXXVI., S. 289 |

| Download: | XML |

LXXVI.

Verbesserung an Argand'schen und anderen Lampen,

auf welche Joh. Roberts,

Mechaniker in Wood Street, City of London, und Georg Upton, Oehlhaͤndler in

Queenstreet, Cheapside, ebendaselbst, sich am 24. Mai

1828 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Octbr.

1830. S. 201.

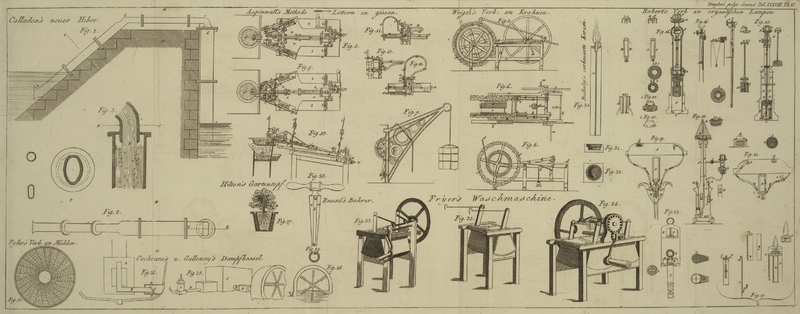

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Robert's Verbesserung an Argand'schen und anderen

Lampen.

Unsere Verbesserung an den Argand'schen und anderen Lampen besteht in Folgendem:

1) in Regulirung des Zutrittes der atmosphaͤrischen Luft zu den Brennern der

Oehl-, Weingeist- und Gaslampen, welche mit glaͤsernen

Rauchfaͤngen versehen sind, damit die beste und vollkommenste Verbrennung des

Oehles, Weingeistes und Gases Statt haben kann. 2) in Regulirung des Zuflusses des

Oehles zu dem Brenner, welches so vollkommen und so hoch zu dem Dochte

hinaufgefuͤhrt werden muß, daß es in unmittelbare Beruͤhrung mit der

Flamme kommt, und ein Theil desselben unverbrannt uͤbergeht, durch welches

uͤberfluͤssige Oehl der Docht feucht erhalten, und das

gewoͤhnliche Ueberrinden desselben verhindert wird, welches so oft Statt hat,

wenn gemeines oder schlechteres Oehl in Argand'schen Lampen von der

gewoͤhnlichen bisherigen Bauart gebrannt wird. Durch dieses

uͤberfluͤssige Oehl wird das Brennen aller Arten von Oehl

maͤchtig verbessert; wenn es aber zugleich noch mit der gehoͤrigen

Regulirung der hinzutretenden atmosphaͤrischen Luft verbunden wird, so kann

man von Oehlen von sehr geringer Guͤte, wie von Kernoͤhl und

Fischthran, ein sehr glaͤnzendes Licht in Lampen erhalten, wo bloß

Spermacetoͤhl bisher gebrannt wurde. 3) in Ersparung und Ableitung desjenigen

Oehles von dem Brenner, welches von der Flamme nicht verzehrt wurde, in einen

eigenen Behaͤlter, aus welchem es bequem, und ohne daß man es aus der Lampe

ausleeren darf, in seine urspruͤngliche Lage in der Lampe gelangen kann, um

neuerdings zu der Flamme zuruͤkzukehren, was in jedem Falle geschieht, der

Behaͤlter mag in der Basis des Untersazes oder uͤber dem

Behaͤlter angebracht seyn. 4) in Hebung einer gehoͤrigen Menge Oehles zu dem Brenner, wenn

der Behaͤlter unten ist, mittelst vereinigtem fluͤssigen und

metallischen Druke.

Diese Verbesserungen sind nun in Folgendem genau beschrieben und abgebildet.

B in Fig. 14. ist der

verbesserte Argand'sche Brenner. Die Seiten der Cisterne sind alle gleich hoch,

(siehe LL). Der Rand des Docht- oder

Baumwollenregulators oder Glashaͤlters wird auf ein Sechzehntel Zoll

uͤber dieselben gehoben, (siehe NN und OO). Der Vortheil bei dieser Vorrichtung besteht

darin, daß das Oehl nicht, wie bei den gewoͤhnlichen Brennern (wo der

aͤußere Rand niedriger ist, als der innere, wie in MM), entweichen kann, ohne mit der Flamme in

unmittelbare Beruͤhrung zu kommen. Da der Rand des Baumwollenregulators

uͤber die Raͤnder der Brennercisterne erhaben ist, so hilft er nicht

bloß den Fluß des Oehles zur Flamme hinauf zu unterhalten, sondern dient auch dazu,

dasjenige Oehl, welches nicht verbraucht wurde, gegen die innere Seite der

Brennroͤhre zu leiten, waͤhrend es in den Oehlbecher laͤuft.

Man sehe den Durchschnitt aa in Fig. 14. In anderer

Hinsicht ist dieser Brenner so, wie die gewoͤhnlichen, und, wie diese, jeder

beliebigen eleganteren Form faͤhig. A ist der

Luftregulator. Er besteht aus zwei Platten, von welchen die eine unter der anderen

arbeitet; jede hat Loͤcher oder Raͤume von derselben Groͤße;

sie kommen unmittelbar unter der Gallerie oder unter dem Glashaͤlter zu

stehen, hindern ihn aber nicht in seinem freien Spiele. Die obere ist an der

Roͤhre des Brenners befestigt; die untere ist beweglich, und oͤffnet

oder schließt durch ihre Wirkung, ganz oder zum Theile, die Loͤcher oder

leeren Raͤume in der oberen Platte, so daß die Menge Luft, welche in den

aͤußeren Kreis des Argandbrenners eingelassen wird, nach Erforderniß zur

gehoͤrigen Verbrennung der entzuͤndbaren Theile regulirt werden kann.

Die Platten sind einzeln dargestellt: die obere in bb1, die untere in bb2. Ein Gasregulator, nach demselben Grundsaze,

ist in Fig.

20. dargestellt. C ist der Dekel des oberen

Theiles des Cylinders und Gehaͤuses; er hebt sich auf, wenn das Oehl

hineingegossen werden soll, und wird durch zwei Stifte niedergehalten, die in einer

Furche laufen, oder kann auch nach Belieben frei gelassen werden. Das Oehl kann auch

in den Becher, H, gebracht werden und von da durch die

Roͤhre I niedersteigen, wo dann der Dekel C oben auf dem Cylinder aufgeloͤthet seyn mag, so

daß die Menge Oehles, die oben auf der Scheibe des Staͤmpels liegt, vermehrt

werden kann. D ist eine feststehende Art von

Buͤhne, durch deren Mittelpunkt eine Staͤmpelstange, x, frei durchzieht: sie hat Oeffnungen, damit das Oehl

durch die Scheibe oder Platte, L, durch kann, wo es

bleibt, bis es durch die Klappe in die untere Kammer F gelassen wird,

was durch Hebung der Staͤmpelstange geschieht. E

ist die obere Kammer, oder der Raum zwischen der Buͤhne D und der Scheibe oder Platte L. Der Umfang dieses Raumes wird vergroͤßert oder verkleinert, je

nachdem mehr oder weniger Oehl in der unteren Kammer, F,

sich befindet, wie sich aus Vergleichung der Figg. 14 und 15. ergibt, wo

Fig. 14.

unter der Klappe voll Oehl ist, und Fig. 15. beinahe leer

ist. F ist die untere Kammer des Cylinders, die unter

der Staͤmpelscheibenklappe liegt: sie nimmt alles dasjenige auf, was von der

oberen Kammer E durch die Klappe O laͤuft. Das Oehl ist hier in unmittelbarer Verbindung mit der

Nachlieferungsroͤhre, G, und wird von dem Oehle

in Thaͤtigkeit gebracht, das oben auf der Scheibe liegt, und von dem Gewichte

N, und wird durch die Nachlieferungsroͤhre

G zur Roͤhre des Brenners B hinaufgetrieben. G ist die

Nachlieferungsroͤhre, welche von der unteren Kammer, F, aufsteigt, und mittelst einer Schraube oder auf andere Weise mit der

Roͤhre des Brenners, A, verbunden ist. Sie kann

entweder außerhalb des Cylinders hingeleitet werden, wie in Fig. 14., oder in dem

Mittelpunkte durch das Metallgewicht, N, die

Central-Lederfuͤtterung (die man bei hh, dd in Fig. 15. sieht), die

Scheibe L, die Ueberlaufroͤhre l und die Staͤmpelstange, X, zu dem Brenner B hinaufsteigen, wie in Fig. 15., und

wie zum Theile auch in cc, Fig. 15. gezeigt ist. H ist der Oehlbecher oder der Behaͤlter

fuͤr das aus dem Brenner uͤberfließende Oehl: er hat einen Rost an

seinem Boden, zu welchem das Oehl durch die Roͤhre l laͤuft. I ist eine mit dem Oehlbecher

verbundene Roͤhre, um das uͤberfließende Oehl zu der Scheibe zu

fuͤhren, die durch die Klappe O zu der unteren

Kammer F laͤuft. Diese Roͤhre kann einen

von der Nachlieferungsroͤhre abgesonderten Koͤrper bilden, wie in Fig. 14., oder

eine Deke fuͤr dieselbe, wie in Fig. 15.; in beiden

Faͤllen ist sie unten mit Loͤchern versehen, um das Oehl

durchzulassen. K ist die Lederfuͤtterung, die die

Scheibe L umgibt: sie wird zwischen der oberen und

unteren Platte der Scheibe, welche beide zusammengeschraubt sind, festgehalten. L ist die metallne Scheibe oder Platte der

Staͤmpelstange, die genau in den Cylinder passen muß. Sie ist

kreisfoͤrmig und besteht aus zwei Theilen, die zusammengeschraubt sind (siehe

L1, L2, L3), und die Lederfuͤtterung zwischen sich

festhalten. Die aͤußeren Kauten sind mit Leder oder mit anderem biegsamen

Materiale umgeben, damit sie oͤhldicht werden. Sie muß auch ferner noch eine

Lederfuͤtterung, oder eine andere gehoͤrige Fuͤtterung

erhalten, die durch eine Schraube oder auf was immer fuͤr eine Weise

geschuͤzt ist, um eine Oeffnung im Mittelpunkte zu bekommen, wenn die

Nachlieferungsroͤhre, wie in Fig. 15., durch dieselbe

durchgefuͤhrt wird, wie man in dd, Fig. 15. hh sieht. Sie kann mit der Staͤmpelstange

mittelst einer kleinen Kugel verbunden seyn, die sich in einem Stiefel befindet, so

daß sie sich nach allen Seiten bewegen kann, oder daran aufgeschraubt seyn, wie in

Fig. 15.,

dd. Sie hat Loͤcher oder Raͤume

an ihrer Oberflaͤche, damit das Oehl durch dieselben zur unteren Platte

gelangen kann, und eine Klappe O, die sich nach

abwaͤrts oͤffnet, und dasjenige, was in der oberen Kammer E enthalten ist, in die untere Kammer, F, gelangen laͤßt. M

ist ein Reif oder Rand von Metall, welcher den Rand der unteren

Staͤmpelscheibe mit dem Gewichte N verbindet, wie

man in Fig. 1.

sieht. Er kann, wie in Fig. 2. aufgeschraubt,

oder auf eine andere Weise mit jedem derselben verbunden seyn. Er umgibt die Klappe

in Fig. 14.

und hat ringsumher Loͤcher zum Durchlassen des Oehles. N ist ein Metallgewicht, welches mit der Scheibe L, mit dem Rande M, Fig. 14., oder durch eine

Schraube, dd, Fig. 15. verbunden ist.

O ist die Klappe der Scheibe, die sich etwas nach

abwaͤrts oͤffnet, wenn die Staͤmpelstange, X, gehoben wird, und durch den unteren Druk geschlossen

wird, wenn die Staͤmpelstange sich selbst uͤberlassen ist. Sie ist aus

Leder, oder kann aus irgend einem biegsamen hierzu brauchbaren Material verfertigt

werden; man sieht sie in ee. Sie ist geschlossen

in Fig. 14.

und offen in Fig.

15. Y ist die Außenseite oder das

Verzierungsgehaͤuse. Z ist die Gallerie oder der

Glashaͤlter. P ist ein aͤußeres

Gehaͤuse fuͤr die Roͤhre des Brenners, damit man das Oehl,

welches uͤberfließt, nicht außen am Brenner sieht. Der Becher schraubt sich

in Fig. 14.

am Boden desselben an, und in Fig. 15. ruht es

innerhalb des Bechers. Wenn man es nicht nothwendig finden sollte, kann es

wegbleiben. Q ist der Hahn, durch welchen die

Nachlieferung des Oehles zu dem Brenner regulirt wird: er kann an irgend einer

Stelle der Oehlroͤhre angebracht seyn, wo er entweder am bequemsten ist, oder

am schoͤnsten steht; siehe Fig. 14 und 15. Die

Oeffnung in demselben kann entweder ein Loch durch den Drehezapfen, oder ein Loch an

der Seite seyn. R ist eine Roͤhre oder

Saͤule, wie in Fig. 14., welche die

Roͤhre des Brenners stuͤzen hilft und als Zierde dient. S sind Schrauben in Stiefeln oder Platten, zur

Befestigung der Saͤule R an einer Seite der

Buͤhne D, und zur Verbindung des Theiles der

Nachlieferungsroͤhre, G, uͤber der

Buͤhne mit jenem, welcher von dem unteren Theile des Cylinders

weglaͤuft, und durch die Seite desselben unmittelbar uͤber und an die

Buͤhne laͤuft, wie in Fig. 14. Diese

Roͤhren oder Saͤulen koͤnnen auch durch ein

Vereinigungsgefuͤge befestigt werden. T ist eine

Platte mit einem Loche in derselben, welche auf die Buͤhne, D, aufgeloͤthet ist, und unter der

Schraubenplatte S liegt, welche die oberen und unteren

Theile der Nachlieferungsroͤhre mit einander verbindet: sie hat eine

Lederfuͤtterung, damit kein Oehl durchdringen kann. V ist ein kreisfoͤrmiges Loch oder eine Schraube, um alle

Unreinigkeit, die sich in der unteren Kammer abgesezt haben mag, herauszulassen: sie

kann gebraucht werden oder nicht. X ist die

Staͤmpelstange; sie steigt von her Scheibe empor, mit welcher sie mittelst

einer Schraube, eines Stiefels oder einer Kugel, oder auf irgend eine Weise

verbunden ist. Sie hat Loͤcher in ihren Seiten in der Naͤhe des

unteren Endes, und laͤuft, wie in Fig. 14 und 15.

uͤber die Roͤhre, welche das uͤberfließende ablaufende Oehl aus

dem Becher fuͤhrt. Sie ist mit zwei Zapfen oder Griffen versehen, aa in Fig. 15., welche zum

Emporheben derselben dienen. Man kann einen Ring anbringen, um das Emporheben zu

erleichtern, oder lezteres kann mittelst Haspels und Kette geschehen, wie aa3 in Fig. 16., oder durch

Rollen, oder durch irgend eine andere bekannte mechanische Vorrichtung. U, ist ein vollkommner Metallcylinder, der innenwendig

verzinnt ist, und in Fig. 14. die Basis der

Lampe bildet, wie auch in Fig. 15. Er erstrekt sich

von dem kreisfoͤrmigen Loche bis zum Dekel, C, in

Fig. 15.,

uͤber der Scheibe. Er stuͤzt das Oehl, welches unten den

fluͤssigen Druk bildet, und enthaͤlt das Gewicht oder den metallischen

Druk, und das Oehl zur Nachlieferung fuͤr den Brenner. Der fluͤssige

Druk wird waͤhrend der Wirkung der metallischen Kraft durch das Oehl

vermehrt, welches unverzehrt von dem Brenner wegzieht. Er kann in seinen Dimensionen

bedeutend vergroͤßert werden: jede Reduction der Groͤße desselben muß

aber nach dem Oehle regulirt werden, das in demselben aufgenommen werden, und die

Flamme eine bestimmte Zeit uͤber unterhalten soll, nebst der nothwendigen

oben beschriebenen Maschinerie, dd2 ist eine Staͤmpelstange, durch welche

die Nachlieferungsroͤhre laͤuft: eine Schraube zeigt, wo sie mit der

Scheibe und mit dem Gewichte verbunden ist. ee ist

eine Staͤmpelstange, welche zeigt, wie sie und die Scheibe mittelst einer

Kugel und eines Stiefels verbunden sind. ff ist

ein Durchschnitt des Gewichtes n. Durch dieses Gewicht

laͤuft eine Oeffnung, durch welche die Nachlieferungsroͤhre zieht.

Diese ist mit einer Lederfuͤtterung umgeben, hh, welche das Aufsteigen des Oehles durch dieselbe aus der unteren Kammer

hindert; und diese Fuͤtterung ist unter der Schraube a gehalten und befestigt, welche die Scheibe und das Gewicht

zusammenhaͤlt. gg ist ein Stiefel, der an

dem Boden des Cylinders befestigt und mit loͤchern versehen ist, und an

welchem die Nachlieferungsroͤhre angeschraubt ist, wie man im Cylinder V, Fig. 15., gg sieht. Dieselbe zeigt auch die Oeffnung an dem

Boden. cc ist ein Durchschnitt der

Nachlieferungsroͤhre, welcher zeigt, wie sie durch den Becher geht; dieser

Durchschnitt zeigt zugleich, daß er von der Roͤhre bedekt ist, welche das

uͤberfließende und unverzehrte Oehl, das von dem Brenner herabkam, wegfuͤhrt, welche

Roͤhre von der Staͤmpelstange bedekt ist, die dann zu ihrer

hoͤchsten Hoͤhe gehoben wird, wenn die Kammer voll Oehl ist.

Um die Lampe zu fuͤllen, muß das Oehl uͤber der Buͤhne

eingegossen werden, entweder indem man die Kappe luͤpft, wenn diese loker

ist, oder indem man es bei dem Oehlbecher eingießt. Nachdem eine

hinlaͤngliche Menge Oehles eingegossen ist, muß die Staͤmpelstange

sanft in die Hoͤhe gehoben werden, wodurch die untere Kammer ganz voll wird.

Man uͤberlaͤßt die Staͤmpelstange dann ihrer eigenen Wirkung,

und wenn die Lampe angezuͤndet werden soll, wird der Hahn gedreht: dieses

Leztere kann einige Minuten vorher geschehen, ehe man die Lampe braucht. Wenn zu

viel Oehl der Flamme nachgeliefert wurde, so kann dasselbe durch den Hahn

zuruͤkgehalten werden. Eine Klappe kann, wie in Fig. 18., angebracht

werden, um Anzeige zu geben, wenn sie voll Oehl ist, und dadurch dem Ueberlaufen

vorzubeugen, (siehe H in Fig. 18.).Man kann diesen Lampen alle Formen geben, welche die Saͤulenlampen

besizen, wo das Oehl, welches dem Brenner nachgeliefert wird, in einem

Gefaͤße von cylindrischer Form in der Basis der Saͤule oder

zunaͤchst an derselben enthalten ist.

Fig. 17. ist

eine Lampe fuͤr einen Landdocht oder flachen Docht ohne inneren Luftzug: die

Luft wird durch die Regulatoren außen an der Flamme zugelassen, und gelangt zwischen

zwei Kappen oder umgekehrten metallnen Tellern mit Oeffnungen in ihrem Mittelpunkte

zu derselben. Der Docht steigt durch die untere Klappe empor, und der Flamme wird

bloß durch die obere der Durchgang gestattet. Die Wirkung hiervon ist, daß die Luft,

die man durch die Regulatoren ziehen ließ, in unmittelbare Beruͤhrung mit der

Flamme geraͤth, indem sie zwischen dem Raume durchziehen muß, der zwischen

dem oberen und unteren Teller gelassen wird, und nur mit der Flamme durch die

Oeffnung des oberen Tellers durchziehen kann. Dieser Brenner und diese Vorrichtung

kann an allen Lampen mit flachen Dochten angewendet werden. Das Oehl fließt auf die

gewoͤhnliche Weise zu demselben, und es kann ein gewoͤhnlicher

glaͤserner Rauchfang aufgesezt werden. A ist das

aͤußere Gehaͤus; B sind die

kreisfoͤrmigen Luftregulatoren, wie man sie in bb1 und bb2 in Fig. 14. sieht. C ist der Rand oder Reif, uͤber welchen der

untere Teller, D, gesezt wird; E ist der obere Teller, welcher die Luft zur Flamme leitet, und der sich

uͤber dem kleineren Teller, D, befindet. F ist der Baumwollen- oder Dochthaͤlter,

ein metallnes Gehaͤus, mit einer Oeffnung G,

damit das Oehl zum Dochte fließen kann, und noch einer Oeffnung H in der Naͤhe des oberen Endes, damit der

Dochtregulator, I, darauf wirken kann; er hat auch zwei

Drathe, n, damit er nicht durch das Gehaͤuse k hinabschluͤpft. k

ist ein Gehaͤuse, durch welches das Oehl bei L

nach dem inneren Gehaͤuse F fließt; es hat auch

eine rechtwinkelige Hervorragung zur Aufnahme des Griffes des Baumwollenregulators

I.

Beschreibung vonFig. 18. A ist ein Gefaͤß oder eine Kugel uͤber dem

Brenner, welches Oehl zur Speisung der Flamme enthaͤlt, D ist ein Raum in der Saͤule, durch welchen das

Oehl aus dem Gefaͤße oder aus der Kugel zu dem Brenner gelangt. C ist ein Hahn zur Regulirung des Zuflusses des Oehles

zum Brenner. B ist die Roͤhre des Brenners, so

wie in Fig.

15., mit Luftregulatoren, Oehlbecher, Rost und anderem noͤthigen

Zugehoͤre. F ist die verzierte Muͤndung

einer Roͤhre, welche das uͤberfließende Oehl aus dem Becher aufnimmt,

und dasselbe zur oberen Kammer leitet, von wo es durch die Klappe H in die untere Kammer I

laͤuft. Durch die Roͤhre L hat eine

Verbindung mit dem Gefaͤße A Statt. Durch die

Wirkung der Pumpe K kann das in der unteren Kammer I gesammelte Oehl jedes Mal nach dem Gefaͤße A zuruͤkgefuͤhrt werden. Der Griff der

Pumpe steigt aus der Basis empor, so daß sie bequem getrieben werden kann: die

Verzierung ist beliebig. H ist eine Klappe, die immer

offen ist, außer wenn die untere Kammer voll Oehl ist, wo sie sich dann hebt, und

die Stange Q durchfuͤhrt, zum Zeichen, daß die

untere Kammer oder der Behaͤlter voll ist. Die Klappe H hat einen Boden aus Kork oder aus anderem leichten Material, wodurch sie

leicht aufsteigen kann: diese Klappe laͤßt sich, wo man will, an Fig. 14, 15 und 16. anwenden.

P ist eine Klappe, durch deren oberen Theil ein

Luftloch durchzieht: sie ist nach demselben Grundsaze vorgerichtet, aus Kork oder

aus irgend einem anderen leichten Material, und schwimmt, wenn die Kugel

gefuͤllt ist; leztere wird entweder von oben durch die Oeffnung, oder aus dem

Behaͤlter durch die Pumpe gefuͤllt. Oben sind beide Klappen mit Leder

ausgestattet, und die eine, die in dem Gefaͤße wirkt, ruht auf Drathen, so

daß sie die Oeffnung nicht verschließt, wenn Oehl eingegossen wird: dieselbe Klappe

hindert auch, daß kein Oehl durch die Pumpe uͤbergetrieben wird. Die Pumpe

K ist nach Art der gewoͤhnlichen Pumpen, und

kann nach der Form des Cylinders abgeaͤndert werden. Die Pumpenklappe ist in

M einzeln gezeichnet, wie auch eine der

Gefaͤßklappen (siehe R und P). 8 ist die Buͤhne, uͤber welche das Oehl aus dem

Gefaͤße A zu der Roͤhre des Brenners

laͤuft. Diese Lampe kann eine beliebige Anzahl von Brennern haben.

Beschreibung derFigg. 19 und

20. A ist ein Gefaͤß oder kreisfoͤrmiger Reif

oder Rand uͤber dem Brenner, welcher Oehl enthaͤlt. C ist der Hahn zur Regulirung der Nachlieferung des

Oehles fuͤr den Brenner. B ist die

Brennerroͤhre, dieselbe wie in Fig. 15., mit Gallerieregulatoren, die

aber hier nicht gezeichnet sind. D ist eine

Roͤhre, die das Oehl aus dem Rande zu dem Brenner fuͤhrt. E eine Roͤhre, die sich auf die

Pumpenroͤhre anschraubt, um das Oehl aus der unteren Kammer oder aus dem

Behaͤlter zu dem Rande hinaufzuleiten, mit einem Roste, damit das

uͤberfluͤssige Oehl in den Behaͤlter gelangen kann. I ist der Theil der Pumpenroͤhre, in welchen die

roͤhre E eingeschraubt wird. Die Roͤhre,

die von der Pumpe herkommt, muß hinlaͤnglich mit Stuͤzen versehen

seyn, um das Gewicht tragen zu koͤnnen, welches von E aus auf dieselbe kommt. Fig. 21. ist dasselbe,

nur daß der Regulirungshahn hier naͤher an den Rand gesezt ist, und die

Nachlieferung des Oehles uͤber der Schraube hineinkommt. P ist eine Klappe, dieselbe, die in RP, Fig. 13. beschrieben ist.

HH ist der Oehlbecher (siehe Fig. 19., nicht Fig. 21.); er

wird nur dann an das Gefaͤß und an den Brenner gebracht, wann die

Roͤhre E eingeschraubt ist. Fig. 19 und 21. werden an

der Klappe P gefuͤllt. Fig. 20. ist ein

kegelfoͤrmiger Reif, welcher von zwei Platten gebildet wird, die mit

Loͤchern versehen sind, welche in einander eingreifen, und dieselbe Wirkung

hervorbringen, wie die Platten bb1 und bb2. Er hat eine Oeffnung in dem Mittelpunkte,

die auf den Gasbrenner paßt, und zugleich die Gallerie oder den Glashaͤlter

bildet.

Fig. 22.

Diese Lampe oder Laterne nimmt nur unmittelbar durch den Boden des

Oehlgefaͤßes Luft auf. Die Luft wird dadurch in unmittelbare

Beruͤhrung mit der Flamme gebracht: uͤberdieß ist noch, um dieß desto

sicherer zu bewirken, eine kreisfoͤrmige Platte mit einer Oeffnung im

Mittelpunkte zur Aufnahme des Dochtes angebracht: sie schließt sich nieder auf die

Oeffnung, durch welche die Flamme zu der Luft gelangt. Man sieht diese

kreisfoͤrmige Platte im Durchschnitte bei Buchstaben A, wie sie auf ihrem Angel gehoben ist, wenn gelegentlich der Docht gepuzt

wird. Das Oehlgefaͤß ist beweglich, und kann herausgenommen werden. Es

laͤuft durch eine Furche, wodurch die aͤußere Luft besser

ausgeschlossen wird. Es ist, wie bereits erwaͤhnt wurde, so vorgerichtet, daß

die Luft nicht anders als am Boden aufgenommen wird, wodurch der Glanz der Flamme

sehr vermehrt, und das Rauchen verhindert wird; und damit diese Lampe nicht durch

irgend einen starken Windstoß ausgeblasen wird, ist eine sich schwingende

Roͤhre von Leder oder von einem anderen biegsamen Stoffe, mit.

Loͤchern an dem unteren Theile und mit Ringen, die sie ausgedehnt erhalten,

so daß die Luft nie ganz ausgeschlossen werden kann, daselbst angebracht. Die

wohlthaͤtige Wirkung hiervon ist, daß die Flamme nie ausgeblasen werden kann,

indem die Muͤndung der ledernen Roͤhre immer der Seite

gegenuͤber steht, von welcher der Wind herblaͤst. Zur groͤßeren

Sicherheit ist das obere Ende der Luftroͤhre, die in die Lampe tritt, mit

einer Metallplatte versehen, die ungefaͤhr einen. Viertelzoll uͤber die Muͤndung

derselben emporragt, damit die durch dieselbe aufgenommene Luft gehoͤrig

verbreitet wird. Wenn man diese Lampen zur Beleuchtung von Floͤzen,

Gaͤngen oder am Hause braucht, kann die Luftroͤhre ihre Speisung aus

einer Buͤchse oder irgend einem anderen Raume erhalten, der gegen

ploͤzliche und starke Windstoͤße gesichert ist. Das oberste Ende, das

man im Durchschnitte sieht, ist nach Art der Rauchknechte vorgerichtet, und dient

zur Ableitung der heißen Luft, so wie zur Abhaltung aller Windstoͤße, hie

uͤber der Flamme eintreten koͤnnten. Es ist mit einem Gehaͤuse

voll Loͤcher umgeben, auf welches der Wind so wirkt, daß immer die Oeffnung

des Ventilators davon weggekehrt wird.

Beschreibung vonFig. 22. A ist die Platte, durch welche die Flamme zieht, und die

die Luft mit derselben in Beruͤhrung bringt. B

ist das Oehlgefaͤß, mit einem runden Raume, damit die Luft zur Flamme empor

steigen kann. Da der Theil, welcher den Docht haͤlt, mit demselben mittelst

einer Roͤhre verbunden ist, um das Oehl aufzunehmen und zu dem Dochte zu

liefern, so circulirt die Luft frei unter der Flamme, und kommt durch die Platte A in genaue Beruͤhrung mit derselben. C ist die Roͤhre, durch welche die Luft empor

steigt. D ist ein lederner Schlauch, der an der

Muͤndung der Roͤhre angebracht ist, um zu hindern, daß kein heftiger

eintretender Windstoß die Flamme stoͤrt oder ausloͤscht. Er ist,

hinlaͤnglich lang, um frei spielen zu koͤnnen, und hat Ringe, damit er

sich nicht schließen kann und die Luft aussperrt, wenn heftig auf ihn eingewirkt

wird. E ist das obere Ende von Metall, voll

Loͤcher, um die erhizte Luft daselbst austreten zu lassen. F ist ein Fluͤgel, der um eine Spindel

laͤuft: das obere und untere Ende sieht man in G

und H, wo G das obere, H das untere Ende ist. I ist

eine Platte zur Regulirung der Luft bei flachem Druke. Urkunde dessen etc.Man wird ohne unsere Erinnerung bemerken, daß diese Lampe viel zu

zusammengesezt ist, um allgemein eingefuͤhrt werden zu

koͤnnen. Einige der hier angegebenen Vorrichtungen scheinen indessen

auch bei anderen Lampen mit Vortheil anwendbar.A. d. Ue.

Tafeln