| Titel: | Verbesserungen an Taschenuhren, worauf Isaac Brown, Uhrmacher in Gloucester Street, Clerkenwell, Middlesex, sich am 23. Sept. 1829 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 38, Jahrgang 1830, Nr. XCVICXVI., S. 362 |

| Download: | XML |

XCVICXVI.

Verbesserungen an Taschenuhren, worauf Isaac Brown, Uhrmacher in

Gloucester Street, Clerkenwell, Middlesex, sich am 23.

Sept. 1829 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts, N. 23., und dem

Repertory of

Patent-Inventions, N. 64.

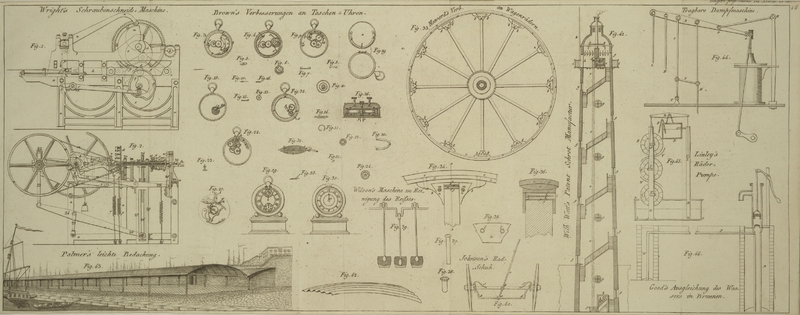

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.Wir liefern Hrn. Brown's

Patent auf Uhren, die man ohne Schluͤssel ausziehen kann, etwas

spaͤter, weil dasselbe in dem Handwerker bereits fruͤher, N. 100. im Julius

erschien, und weil wir bereits mehrere, und sogar alte, Vorrichtungen besizen,

Uhren ohne Schluͤssel aufzuziehen, dergleichen wir eine, auf welche Hr.

Berolla sich ein

Patent geben ließ, im XXXI. Bd. des polyt. Journ.,

S. 296. beschrieben haben. Erst

kuͤrzlich hat ein beruͤhmter Uhrmacher in Stuttgart, Hr. Hildenbrandt, Uhren, die

man ohne Schluͤssel aufziehen kann, nach einer neuen von ihm erfundenen

Vorrichtung verfertigt.Da der Handwerker a. a. O. in einer gegen uns (als

Reclamanten unseres Eigenthumes) gerichteten Note S. 192. sagt: „wir

legen darauf keinen Werth, ob wir etwas zuerst uͤbersezen, sondern

nur darauf, daß wir gut waͤhlen fuͤr unser Publikum und

richtig uͤbersezen;“ so haben wir die Uebersezung dieser

Patent-Erklaͤrung des Hrn. Brown im Handwerker

N. 100. mit dem Originale verglichen, und

uͤberdieß noch durch einen Dritten unsere

Uebersezung mit dem Originale und mit der Uebersezung im Handwerker vergleichen

lassen, und die Abweichungen und Weglassungen in lezterem in Anmerkungen

beigefuͤgt, damit der Leser mit eigenen Augen sehen mag, wie richtig

oͤfters selbst in jenen Blaͤttern uͤbersezt wird, die nur

darauf Werth legen, daß sie richtig uͤbersezen.A. d. Ue.

Brown, Verbesserungen an Taschenuhren.

Die Verbesserungen des Patent-Traͤgers sind: 1) eine Methode, das

Uhrwerk einer Taschenuhr oder eines Chronometers ohne Uhrschluͤssel, bloß

durch eine Verbindung des Ringes, welcher das Uhrglas haͤlt, (besel of the case) mit dem gehenden Federhause

(Cylinder) (going barrel) oder mit der gehenden Schneke

(going fusee) aufzuziehen. 2) gewisse Weisen, diese

Uhren oder Chronometer mit einem Weker zu verbinden, um lezteren zu jeder beliebigen

Zeit laut werden zu lassen. 3) eine Vorrichtung, wodurch ein Uhrgehaͤuse ein

niedlicheres Ansehen erhaͤlt, indem dadurch das Knoͤchelgefuͤge

wegfallt, mittelst dessen es gewoͤhnlich geoͤffnet wird.

1) Aufziehen ohne Schluͤssel. Wenn die Taschenuhr,

welche aufgezogen werden soll, eine sogenannte gehende Schneke hat; so ist meine

Verbesserung an derselben, wie in Fig. 3., wo eine

Taschenuhr mit einer sogenannten gehenden Schneke und mit meiner Erfindung an

derselben dargestellt ist: das Zifferblatt ist abgenommen, damit man das neue Werk

sehen kann. a ist das Rad des Federhauses, oder

Cylinders (barrel ratchet), welches die Federkraft der

unterhalt. Es ist großer als gewoͤhnlich, um mehr Kraft zu gewinnen. b der Sperrkegel, der in das Rad des Federhauses

eingreift, und den Ruͤkgang desselben verhindert. c ist die Feder des Sperrkegels. dd ist der

Aufzieher, der mit den Zaͤhnen des Rades des Federhauses correspondirt. Er

besteht aus einem kreisfoͤrmigen Ringe, mit einem inneren

kreisfoͤrmigen Zahnrade a.

Der Aufzieher ist gewoͤhnlich aus Stahl, ungefaͤhr halb so dik, als der

Raum zwischen der Saͤulenplatte und dem Zifferblatte; er kann aber auch aus

Messing, oder aus irgend einem harten dauerhaften Metalle seyn. Der Aufzieher ist in

den Ring des Gehaͤuses, welcher das Glas haͤlt, (in den sogenannten

BeselWir erlauben uns dieses altsaͤchsische Wort wieder in die deutsche

Sprache des 19ten Jahrhundertes, statt seiner Umschreibung und der

zweideutigen Synonyme Fassung, aufzunehmen. Besikel sind niederdeutsch Brillen.A. d. Ue.) eingelassen, und wenn dieser gehoͤrig an dem Gehaͤuse

angebracht ist, muß der Aufzieher gerade noch von der Saͤulenplatte frei

stehen;„Just free of the pillar

plate.“ Im Handwerker und Kuͤnstler heißt es: „die Saͤulenplatte beinahe

beruͤhren;“ was nicht richtig

uͤbersezt ist, und zu, Irrungen Veranlassung geben

koͤnnte.A. d. R. er ist an dem Besel mittelst Schrauben und Stifte befestigt, oder kann, wie

es am bequemsten ist,„As most convenient.“ Ist

im Handwerker bloß durch „oder auch“ uͤbersezt, d. i.

so viel als foͤrmlich weggelassen.A. d. R. eingekittet werden. Die Viereke, eee, sind

kleine Zapfen, zur Stuͤzung des Zifferblattes, um dasselbe in

gehoͤriger Entfernung von der Saͤulenplatte zu halten.„To support the dial from the pillar

plate.“ Im Handwerker

heißt es: „Stuͤzen, welche die

Saͤulenplatte in gehoͤriger Entfernung vom

Zifferblatte halten.“ Dieß ist nun durchaus nicht

der Fall. Die Saͤulenplatte ist durch ihre Saͤulen befestigt und gestuͤzt; das Zifferblatt wird hier durch diese Zapfen

gestuͤzt.A. d. R. Die kleinen Kreise in der Naͤhe obiger Viereke stellen die

Loͤcher zur Aufnahme der Fuͤße des Zifferblattes vor: leztere

koͤnnen auf die gewoͤhnliche Weise mit stiften befestigt werden, oder

das Zifferblatt kann auch mit Schrauben, die durch die Vorderseite desselben laufen,

aufgeschraubt werden. Die Verbindung des Besels und die Form des Gehaͤuses

sieht man deutlicher in Fig. 31., wo ich einen

Durchschnitt desselben zur besseren Einsicht dargestellt habe.

In dieser Figur ist aa der Besel, unten mit einem

hervorstehenden Rande, oo, dessen aͤußere

Kante schief in Form eines Schwalbenschwanzes zugedreht ist, und in die Furche des

Gehaͤuses, ii,ii ist weder im London Journal noch im Repertory

angedeutet. Es waͤre sehr zu wuͤnschen gewesen, daß diese

Zusammenfuͤgung der beiden Gehaͤusedekel deutlicher abgebildet

und beschrieben worden waͤre. Es waͤren dadurch auch die

Mißverstaͤndnisse im Handwerker

erspart.A. d. Ue. paßt. Der Besel ist hier als aus der Furche des Gehaͤuses ausgehoben

dargestellt, damit man ihn deutlicher sieht.

Um zu verhuͤten, daß der Besel nicht aus seinem Lager aufsteigt, wenn die Uhr

geschlossen ist, sind drei oder mehr Schrauben angebracht, wie man bei p sieht: sie laufen in gleichen Abstaͤnden durch

das Gehaͤuse.

Die Spizen derselben kommen gegen die schiefe Kante oder den Schwalbenschweif des

unten hervorragenden Randes des Besels, und hindern das Aufsteigen desselben,

waͤhrend zu gleicher Zeit dem Besel freie Umdrehung gestattet ist.

Ich bediene mich zuweilen dreier staͤhlerner Zaͤpfchen, g, g, g, Fig. 5., die an der Platte

angeschraubt werden, und uͤber den Ach zieher so hervorragen, daß derselbe

sich frei und leicht bewegen kann.„I sometimes use three steel studs, as

represented at

ggg, Fig.

3., which are screwed to the plate, and project over the

winder so, as to let the winder move easy.“ Dieß ist

im Handwerker so uͤbersezt: „Ich bediene mich manchmal dreier

staͤhlerner Kloͤbchen, wie sie bei ggg dargestellt sind, um den Aufzieher

niederzuhalten, indem sie sich uͤber denselben her erstreken,

doch so, daß sich derselbe leicht bewegen

laͤßt.“ Es ist im Originale kein Wort davon:

„um den Aufzieher

niederzuhalten;“ wohl aber von freier und leichter (easy) Bewegung.A. d. R.

b, Fig. 31. ist das Rad des

Federhauses; cc, der Aufzieher; d die Platte des Gehewerkes (movement plate); e, der Boden des

Gehaͤuses; g, das Glas. Wenn man nun Fig. 3.

untersucht, so wird es klar werden, daß, wenn der Besel des Gehaͤuses, hh, (an welchem der Aufzieher befestigt ist) von

der Rechten zur Linken im Kreise umher bewegt wird, die Zaͤhne des Aufziehers

in die Zaͤhne des Rades, a, eingreifen werden,

welches auf dem vierekigen Theile der Spindel oder des Zapfens befestigt ist, und

dadurch auch diesen lezteren drehen, und so die Hauptfeder aufziehen werden.

Wenn meine Vorrichtung aber zum Aufziehen einer Uhr mit einer Schneke gebraucht wird,

so gibt dieß einen wesentlichen Unterschied, wie aus Fig. 4. deutlich erhellen

wird.

In diesem Falle ist aa der Aufzieher mit

einwaͤrts gekehrte Zaͤhnen des Rades. b

ist das aufziehende Rad, welches sich auf einem kleinen hohlen Cylinder dreht, der

sich aus einer Stahlplatte erhebt, die in die Saͤulenplatte der Taschenuhr

eingelassen, und mit drei Schrauben befestigt ist, so daß dieser Cylinder

uͤber die Platte um nicht mehr als um die Dike des Bodens des Aufzieherades

emporragt. Fig.

5. stellt die Stahlplatte mit ihrem Cylinder im Perspective dar. Fig. 6. zeigt

das Aufzieherad mit seinem Sperrkegel und mit seiner Feder einzeln und abgenommen,

und Fig. 7.

dasselbe im Durchschnitte.

Man wird nun bei Vergleichung von Fig. 4. wahrnehmen, daß

der vierekige Theil der Schneke durch den Cylinder kommt, um welchen sich das

Aufzieherad dreht, und so viel uͤber denselben emporragt, als noͤthig

ist, um das Sperrrad des Aufzieherades, c, aufzunehmen,

welches auf dem vierekigen Theile aufgesezt ist, und daselbst mittelst eines durch

das Ende durchlaufenden Stiftes festgehalten wird.

Ich muß hier bemerken, daß das Sperrrad des Aufzieherades von dem Aufzieherade

vollkommen frei ist, so daß, wenn der Sperrkegel des Aufzieherades beseitigt oder

aus den Zaͤhnen des Sperrrades, c, ausgehoben

ist, der Schneke nach jeder Richtung freie Bewegung gestattet wird. Es ist nun

offenbar, daß, wenn der Besel der Taschenuhr, an welcher der Aufzieher angebracht

ist, von der Rechten zur linken herumgedreht wird, die Zaͤhne des Aufziehers,

die in das Aufzieherad eingreifen, dasselbe veranlassen werden sich um den Cylinder

zu drehen. Der Sperrkegel des Aufzieherades wird nun in das Sperrrad desselben

fallen, so daß dieses auch zugleich mit herumgefuͤhrt werden wird, und da

lezteres auf dem vierekigen Theile der Schneke fest sizt, wird es die Hauptfeder der

Taschenuhr aufwinden.

Wenn die Uhr auf diese Weise aufgezogen ist, so wird sie nicht ehe gehen

koͤnnen, als bis der Sperrkegel des Aufzieherades b aus dem Sperrrade desselben c ausgehoben

wird. Ich hebe daher denselben auf folgende Weise aus. dd sind zwei staͤhlerne Klammerchen, von welchen eines in Fig. 3. von der

Seite dargestellt ist. Sie sind auf der Platte aufgeschraubt, und stehen

uͤber das Aufzieherad in einer schiefen Richtung hervor, wie man in Fig. 4. sieht,

so daß ihre Spizen von dem Sperrkegel des Aufzieherades frei bleiben. Die

Vorspruͤnge der Spizen dieser Klaͤmmerchen liegen leicht auf dem Boden

des Aufzieherades auf, und verhuͤten das Aufsteigen desselben von dem

Cylinder. Es ragt ferner von der Spize des Sperrkegels eine zarte

kreisfoͤrmige Feder hervor, deren Ende von dem Mittelpunkte weiter absteht,

als der Sperrkegel oder die Sperrkegelfeder (wie man in Fig. 6. sieht); diese

zarte Feder wird also waͤhrend des Auswindens, so wie sie vor einem oder dem

anderen Klaͤmmerchen voruͤberzieht, einwaͤrts gebogen; wenn

aber der Besel in entgegengesezter Richtung gedreht, wird, von der Rechten zur

linken, so greift der Vorsprung eines jeden dieser Klaͤmmerchen innerhalb der

besagten Feder ein, und hebt den Sperrkegel aus dem Sperrrade des Aufzieherades aus,

und wenn die Spize des Klaͤmmerchens mit der Spize oder mit dem Ende des

Sperrkegels in Beruͤhrung kommt, so geht er in dieser Richtung nicht mehr

weiter. Ich bringe auch in kleiner Entfernung von dem Sperrkegel einen Stift in dem

Aufzieherade an, um zu verhindern, daß es nicht zu hoch gehoben wird.

Man sieht aus Fig.

6., daß die kleine, von dem Sperrkegel hervorspringende, Feder in der

Naͤhe der Spize des Sperrkegels etwas breiter wird, so daß, wenn der

Vorsprung des Klammerchens vor dieser Erweiterung voruͤbergezogen ist, er

nicht so leicht wieder zuruͤk kann: dieß geschieht vorzuͤglich darum,

um den Aufzieher gegen eine ruͤkgaͤngige Bewegung zu sichern, wenn die

Uhr in der Tasche getragen wird. Ich ziehe aber ein Hammerwerk vor, so wie es

gewoͤhnlich an den meisten Taschenuhren mit Hemmwerk angebracht ist, und das sich an

irgend einem bequemen Theile anbringen laͤßt.But I prefer a stop work, such as is generally used

to most stop watches, which may be introduced at any convenient

part. Dieß ist im Handwerker

uͤbersezt: „indeß ziehe ich ein Hemmwerk vor, wie es an den

meisten Uhren angebracht ist, deren Gang sich beliebig aufhalten

laͤßt.“

A. d. R.

g in Fig. 4. zeigt ein solches

Hemmwerk: die Spize des Armes greift in die Zahne des Aufziehers, wodurch der Besel

gehindert wird sich waͤhrend des Tragens der Uhr zu drehen.

Ich richte nicht immer den Aufzieher so ein, daß sich derselbe waͤhrend des

Aufziehens nach einer und derselben Richtung dreht, sondern ich befolge zuweilen

folgenden Plan, der einfacher und wohlfeiler ist, als der so eben beschriebene. aa, Fig. 9. ist eine

Zahnstokvorrichtung zum Aufziehen, welche sich um einen Schraubenzapfen oder um eine

Stuͤze bei g dreht. In der Naͤhe der

aͤußeren Kante dieser Vorrichtung, bei h, sind

zwei Stifte, und ein kurzer aus dem Besel hervorstehender Arm bei n kommt zwischen diese beiden Stifte zu liegen, so daß,

wenn man den Besel dreht, sich diese Vorrichtung auf ihrer Stuͤze

vorwaͤrts und ruͤkwaͤrts bewegt. Der Umfang dieser Bewegung

wird durch die Laͤnge des Aufziehezahnstokes, b,

bestimmt. Dieß kann auch durch einen zweiten, bei i aus

dem Besel hervorstehenden. Arm geschehen, und durch die zwei Aufhaͤlter oder

Stifte, p, q, die in die Platte eingelassen sind. Wenn

der Aufziehezahnstok in der in der Zeichnung dargestellten Lage sich befindet, mit

seinem hinteren Ende gegen den Rahmen ruhend, wie bei s,

so bildet er ein vollkommenes Segment von dem Drehezapfen oder Stuͤzpunkte

bei g aus, und ist mittelst zweier Arme, uu, mit dem Rahmen verbunden. Ein Ende eines jeden

dieser Arme ist mit dem Zahnstoke, das andere mit dem Rahmen mittelst

Schraubendrehezapfen verbunden, auf welchen sie sich leicht drehen: die Arme stehen

in etwas schiefen Richtungen gegen die Stuͤze bei g.

Es ist nun offenbar, daß, wenn der Besel des Gehaͤuses von der Rechten zur

Linken bewegt wird, er den Aufziehezahnstok sammt seinem Rahmen in derselben

Richtung mit sich ziehen muß, und daß die Zahne des Zahnstokes, die in die

Zaͤhne des Sperrrades des Aufzieherades, c,

eingreifen (welches auf dem vierekigen Theile der Schneke befestigt ist), dieses

Sperrrad um so viele Zaͤhne herumfuͤhren werden, als Zaͤhne im

Zahnstoke in Thaͤtigkeit gesezt wurden; wenn aber der Rahmen wieder

zuruͤkgedreht wird, und die geneigte Seite der Zaͤhne des Zahnstokes

gegen die geneigte Seite der Zaͤhne des Sperrrades kommt, wird der Zahnstok

in die Hoͤhe getrieben, und wieder zuruͤklaufen, ohne has Sperrrad zu

treiben.

An dem Zahnstokrahmen ist eine feine Feder bei x

angeschraubt, dem Spize

gegen das Ende des einen der Arme druͤkt, der etwas uͤber, den

Schraubenzapfen hervorragt. Diese Feder soll den Zahnstok in seine Ruhe bei s zuruͤkfuͤhren, nachdem er uͤber

das Sperrrad hinausgezogen ist. Auf diese Weise kann durch eine abwechselnde

Bewegung des Besels hin und her, vorwaͤrts und ruͤkwaͤrts, die

Uhr aufgezogen werden, worauf der Besel zuruͤk bewegt werden muß, bis der Arm

i dicht an den Haͤlter p kommt, wo dann der Zahnstok von dem Sperrrade ganz frei werden und die

Uhr gehen lassen wird.

Um den Zahnstok desto leichter aus dem Sperrrade aufsteigen zu lassen, wenn der Besel

auf diese Weise zu seinem Haͤlter p

zuruͤkgefuͤhrt ist, bringe man einen Stift in das Ende des Zahnstokes

bei o, der in eine Segmentfurche in der Platte bei d hervorragt, welche Furche bedeutend breiter als der

Stift, und so lang ist, daß der Stift in dem Zahnstoke gegen das Ende etwas

fruͤher ansteht, als der Arm i des Besels den

Haͤlter p erreicht. Auf diese Weise wird der

Zahnstok aus den Zahnen des Sperrrades geworfen, und wird in dieselben einfallen,

wann die Uhr aufgezogen ist. Es muß aber auch hier ein Haͤmmerwerk von

derselben Art angebracht werden, wie das bei g in Fig. 4.

dargestellte, damit der Besel sich nicht bewegen kann, wenn die Uhr in der Tasche

getragen wird.

Ich wende auch folgende Methode zum Aufziehen einer Taschenuhr mit einer Schneke an,

die vielleicht noch einfacher ist, als irgend eine der vorhergehenden. Man wird sie

aus Fig. 32.

begreifen. aa ist der Aufzieher, der an dem Besel

befestigt ist, wie in Fig. 4. b ist das Aufzieherad, das an der Spindel der Schneke

befestigt ist. c ist ein Zwischenrad, welches sich um

einen Drehezapfen dreht, der in den Arm oder Hebel d

eingeschraubt ist, welcher seinen Stuͤzpunkt in e

hat, Das Ende dieses Armes kann etwas uͤber die Außenseite des

Gehaͤuses hervorstehen, oder mit einem Schieber an der Kante des

Gehaͤuses verbunden seyn, so daß, wenn man das Ende des Hebels oder Schiebers

bewegt, das Zahnrad mit dem Aufzieherade in oder außer Umtrieb gesezt werden kann:

nach der Lage des Stuͤzpunktes des Hebels wird es jedoch immer mit dem

Aufzieher, aa, in Wirkung bleiben. Nenn die Uhr

aufgezogen werden soll, wird das Rad c in Umtrieb mit

dem Aufzieherade b gebracht, und wenn dann der Besel

gedreht wird, wird die Uhr aufgezogen werden. Hierauf wird das Zwischenrad wieder

außer Umtrieb gebracht, indem man den Schieber in entgegengesezter Richtung

bewegt.

Man wird begreifen, daß die Besel dieser lezten zwei Aufzieher in die Furche oder in

das Bett auf dieselbe Weise eingeschraubt werden, wie es oben bereits beschrieben

wurde. Ich muß auch bemerken, daß ich die Gangraͤder in der Zeichnung Fig. 3, 4, 9. bloß

deßwegen auffuͤhrte, um die Lage der Raͤder zu zeigen, indem ich nicht

im Sinne habe, irgend eine Veraͤnderung weder in der Groͤße noch in

der Zahl der gewoͤhnlich gebrauchten Theile vorzunehmen.Dieser Saz fehlt gaͤnzlich im Handwerker S.

181., wo es dafuͤr heißt: „es versteht sich von selbst, daß

der obere Gehaͤusring bei diesen beiden zulezt beschriebenen

Aufziehewerken ebenfalls eine schwalbenschwanzfoͤrmige

ausgekehlte Leiste hat, in der die Spizen von Schrauben liegen, bei

welcher Einrichtung sich der Gehaͤusring, wie gesagt, drehen

laͤßt, waͤhrend er doch mit dem unteren Theile des

Gehaͤuses gehoͤrig verbunden ist.“

A. d. R.

Um jedoch die Taschenuhr mit einer gehenden Schneke (going

fusee) so flach zu machen, als moͤglich, nehme ich das

bestaͤndige Sperrrad und die Gehefeder (going

spring) zwischen dem großen Rade und dem Messing der Schneke (fusee brass) oder dem Spiralfederhause (spiral barrel), wo sie sonst immer hingesezt werden)

heraus, und bringe sie an die untere Seite des großen Rades. Der Plan, den ich

hierbei befolgte, ist folgender, und erhellt aus der Zeichnung. Fig. 10. ist die untere

Seite des großen Rades. ee ist die Vertiefung oder

die kreisfoͤrmige Hoͤhlung zur Aufnahme des bestaͤndigen

Sperrrades: sie ist tief genug, um zu verhindern, daß die Zaͤhne des

Sperrrades nicht uͤber die Oberflaͤche des Rades emporsteigen, wie man

aus dem Durchschnitte dieses Rades in Fig. 14. sieht. Das

Sperrrad dreht sich um eine Roͤhre, die, wie gewoͤhnlich, aus dem Rade

ausgedreht ist. Innerhalb dieser Vertiefung ist eine Furche b zur Aufnahme der Gehe- oder Hauptfeder, Fig. 11., deren eines

Ende mittelst eines Stiftes in dem großen Rade befestigt ist, und das andere in dem

bestaͤndigen Sperrrade. Fig. 12. ist das

bestaͤndige Sperrrad, (perpetual ratchet), mit

seinen Sperrkegeln und Federn, dessen Zaͤhne an der unteren Seite

emporsteigen, und nicht, wie gewoͤhnlich, an der Kante. Fig. 15. zeigt dasselbe

im Durchschnitte. Fig. 13. ist das Sperrrad der Schneke. Fig. 16. ein Durchschnitt

desselben.

Die Schneke ist auf folgende Weise zusammengesezt. Erstlich wird das große Rad auf

die Schneke gebracht; zunaͤchst kommt die bestaͤndige Feder in ihre

Furche b; hierauf wird das bestaͤndige Sperrrad

aufgesezt, und zulezt endlich das Sperrrad der Schneke, welches mittelst eines

Stiftes an der Spindel der Schneke befestigt ist, damit das bestaͤndige

Sperrrad nicht zu fest angehalten wird.

Die Weise, nach welcher der Federvorfall (spring detant)

auf die bestaͤndige Feder wirkt, (Fig. 17. zeigt den

Federvorfall von der Seite) ist durch Fig. 18. dargestellt, wo

man diejenige Seite der Platte sieht, die dem Zifferblatte zugekehrt ist. Die

Schneke sieht man durch die Vertiefung fuͤr das dritte Rad. a, ist das große Rad. b, das

bestaͤndige Sperrrad mit seinen Sperrkegeln und Federn. c, das Sperrrad der Spindel. Der Federvorfall ist in

eine Furche in der Platte bei d eingelassen, so daß der Haken der Feder leicht

auf den Zaͤhnen des bestaͤndigen Sperrrades aufliegt. Hieraus erhellt

offenbar, daß der Federvorfall das bestaͤndige Sperrrad in Einer Richtung

laufen lassen wird, nicht aber in der anderen, indem der Haken die Zahne fassen, und

so den Ruͤkgang des Rades hindern wird. Auf diese Weise gewinne ich so viel

Hoͤhe in der Schneke, als die Dike des bestaͤndigen Sperrrades

betraͤgt.Die beiden Saͤze: „indem der

Haken“ und „auf

diese Weise etc.“ sind im Handwerker weggelassen. Dafuͤr heißt es daselbst aber:

„Auf diese Weise kann ich, ohne die Uhr diker zu machen, die

Schneke um die Staͤrke des fortwaͤhrend wirkenden

Sperrrades erhoͤhen.“

A. d. R.

Ich will hier die Weise erklaͤren, nach welcher meine Uhren, die man ohne

Schluͤssel aufziehen kann, zusammengesezt und zerlegt werden: sie ist

folgende. Nachdem das Gehewerk der Uhr (the movements)

auf die gewoͤhnliche Weise zusammengesezt wurde, befestige ich dasselbe in

dem Gehaͤuse mittelst Schrauben oder auf eine andere Weise, worauf ich (wenn

die Uhr eine Schnekenuhr ist) die kleine Stahlplatte mit ihrem Cylinder anschraube,

durch welchen der vierekige Theil der Schnekenspindel kommt. Hierauf seze ich das

Aufzieherad auf den Cylinder, und befestige es an seiner Stelle mittelst seiner zwei

Zapfen; zunaͤchst befestige ich mittelst eines Stiftes das Aufziehesperrrad

an die Spindel der Schneke, und zulezt seze ich den Besel mit seinem Aufzieher auf,

der auf die oben beschriebene Weise gegen das Aufsteigen aus seiner Furche gesichert

ist. Endlich wird das Zifferblatt mit seinen Zeigern aufgesezt, und das Glas in den

Besel eingeschnappt.

Wenn die Uhr wieder in Stuͤke zerlegt werden soll, nehme ich zuerst das Glas

heraus, indem ich einen kleinen Drath durch ein Loch in die Hoͤhe schiebe,

das durch den Besel gegen die Kante des Glases gebohrt wurde, wie man bei o in Fig. 29. sieht. Hierdurch

wird das Glas herausgeworfen. Hierauf nehme ich die Zeiger, und dann das Zifferblatt

ab etc.

Damit das Gehaͤuse gleichfoͤrmig und nett ausfaͤllt, indem kein

Gefuͤge an dem schiebbaren Besel ist, beseitige ich das aͤußere

Gefuͤge des Bodens des' Gehaͤuses, indem ich eine Vorrichtung

anbringe, die ich Knoͤchelfeder (spring knuckle)

nennen will, die man von außen nicht sieht.

Diese Vorrichtung ist in Fig. 19. dargestellt. a, ist der Boden des Gehaͤuses, welcher die

Knoͤchelfeder enthaͤlt. bb, ist die

Feder, welche halbkreisfoͤrmig nach der Groͤße des Gehaͤuses

gemacht ist. Gegen die Enden hin ist sie etwas dik, wo sie an dem Boden des

Gehaͤuses entweder mittelst Schrauben, oder auf eine andere Weise befestigt

ist. Der andere Theil der Feder ist etwas duͤnn, bis er in die Naͤhe

des Knoͤchels

kommt, so daß er bei einem sehr kleinen Druke nachgibt. Der Knoͤchel steht

hoͤher als die Feder, und wird in solcher Hoͤhe verfertigt, wie es die

Dike des Gehaͤuses fordert: er ist aus dichtem Stahle, welcher Federharte

besizt. Fig.

20. zeigt die Knoͤchelfeder im Perspektive. c ist der Zapfen, der auf dem Boden des Gehaͤuses aufgeschraubt

ist, und etwas uͤber die Feder vorsteht: er soll verhuͤten, daß das

Gehaͤuse nicht zu weit geoͤffnet wird, und die Feder keine Gewalt

erleidet. Fig.

21. zeigt diesen Zapfen von der Seite. dd ist das Gefuͤge oder der Knoͤchel des

Gehaͤuses.

Meine Erfindung besteht ferner in einer neuen mechanischen Vorrichtung und Verbindung

von Werken, die sich uͤberall anwenden laͤßt, wo ein Weker gesperrt

oder losgelassen, oder auch ein Schlagwerk an einer Stokuhr, das ganze und

Viertelstunden schlaͤgt, gestellt werden soll.

Fig. 22.

stellt dasjenige vor, was man gewoͤhnlich das Zifferblatt oder Zeigerwerk

(dial-work) an einer Uhr nennt, an welcher

meine Erfindung angebracht ist. Zuerst das, was den Weker betrifft, a ist die Wekerschneke, deren hintere Spindel durch

beide Platten des Gehewerkes oder der Uhr durchlaͤuft. Die vordere Spindel

kommt durch den Mittelpunkt des Zifferblattes des Wekers, a, Fig.

29., und fuͤhrt den Wekerzeiger. An dem Ende der hinteren Spindel

ist ein geraͤndelter Kopf oder ein geraͤndeltes Niet, welches dicht an

die Platte kommt, und so die Schneke an dem Aufsteigen aus ihrer Stelle hindert,

zugleich aber auch zur Stellung des Wekerzeigers dient. Es ist offenbar, daß die

Zeiger des Wekers auf jeden beliebigen Theil des Zifferblattes desselben mittelst

des geraͤndelten Kopfes gestellt werden kann.Dieser Saz ist im Handwerker weggelassen.A. d. R. Dieser leztere ist, zugleich mit der Schneke, in Fig. 23. dargestellt.

Der Nuzen der Kerbe an der Kante der Schneke wird unten erklaͤrt werden: eine

Seite der Kerbe steht senkrecht auf den Mittelpunkt, die andere schief. b ist das Wekerrad, von derselben Groͤße und

Nummer, wie das Stundenrad h; die Zaͤhne des

Wekerrades greifen in die Zaͤhne des Stundenrades, und ersteres dreht sich

folglich in derselben Zeit herum, d.h., in zwoͤlf Stunden. Es ist hier als

durchbohrt dargestellt, um die Wirkung des Aushebehebels auf die Schneke des Wekers

zu zeigen. Es laͤuft auf der vorderen Spindel der Wekerschneke, und eine

kreisfoͤrmige Feder hindert dasselbe, sich zu leicht auf dieser Spindel zu

bewegen. Diese Feder druͤkt gegen die Spindel, wie man in dem abgenommenen

Wekerrade sieht: Fig. 24. cc ist der Aushebehebel,

dessen gekruͤmmte Spize auf der Kante der Wekerschneke ruht, und der Schweif

liegt dicht an dem Halse des Haͤngezapfens oder Griffes der Uhr. Eine Feder, d, welche gegen einen kleinen hervorstehenden Arm dieses

Hebels druͤkt, haͤlt denselben in seiner Lage.

Es ist nun offenbar, daß, da das Wekerrad ziemlich fest auf der Spindel der Schneke

aufsizt, es die Schneke mit sich umdrehen muß, so daß durch den Gang der Uhr die

Kerbe in der Kante der Wekerschneke zu dem gekruͤmmten Theile des

Aushebehebers alle zwoͤlf Stunden herumgefuͤhrt werden muß, und sobald

die senkrechte Seite der Kerbe vor der gekruͤmmten Spize des Aushebehebers

vorbei ist, wird sie mittelst der Feder, d, in die Kerbe

eingetrieben, und der Schweif des Hebels aus dem Halse des Gehaͤnges

herausgeworfen; die schiefe Seite der Kerbe wird aber den Hebel wieder in seine

vorige Stellung heben.

Die Vorrichtung, das Schlagwerk einer Uhr zu stellen, ist folgende. e in Fig. 22. ist ein

Triebstok von derselben Nummer, wie der gewoͤhnliche. Die Spindel desselben

laͤuft durch beide Platten und hat ein geraͤndeltes Haupt an seinem

Ende, gerade so, wie die Schneke des Wekers. Dieser Triebstok ist mit dem

Minutenrade, g, mittelst eines Zwischenrades, f, verbunden, welches irgend eine erforderliche Anzahl

von Zaͤhnen eingeschnitten haben kann, indem es bloß dazu bestimmt ist, die

Richtung des Triebstokes, e, zu andern. Hieraus erhellt

offenbar, daß der Triebstok, e, in derselben Zeit seine

Umdrehung vollendet, als der Roͤhrentriebstok (cannon

pinion), d.h. in Einer Stunde.

An dem Triebstoke, e, ist ein Arm mit einem Stifte in der

Naͤhe der Spize angebracht, der unter dem unteren Arme der Gloke eingreift,

h aushebt, und dieses so oft hebt,An arm with a pin near the point, that takes under

the lower arm of the clock, discharges h, and lifts it every time it

comes round. Dieß ist im Handwerker so

uͤbersezt: „ein Arm und in der

Naͤhe der Spize des lezteren ein Stift angebracht, welcher

den unteren Arm des Schlagwerkaushebers

h

greift, und diesen, so oft er herum koͤmmt,

in die Hoͤhe hebt.“

A. d. R. als er herum kommt (in der Zeichnung ist es zum Theile gehoben dargestellt).

Wenn aber der untere Arm des Glokenaushebers von dem Stifts in dem Atme des

Triebstokes e abfallt, wird der obere Arm des Aushebers

nach dem Halse des Gehaͤnges oder Griffes der Uhr mittelst einer Feder, k, zuruͤkgefuͤhrt die gegen einen kurzen

hervorstehenden Arm des Aushebers druͤkt.

Mittelst des geraͤndelten Hauptes an dem Ende der Spindel des Triebstokes, e, kann dem Roͤhrentriebstoke Bewegung

mitgetheilt, und auf diese Weise die Uhr auf die Zeit gestellt werden. Um aber jedem

Zufalle vorzubeugen, der durch eine Ruͤkbewegung des Minutenzeigers uͤber die Stunde

entstehen koͤnnte, mache ich den unteren Am des Glokenaushebers so, wie er in

Fig. 25.

dargestellt ist, d.h., auf dieselbe Weise, wie die Passirfeder eines Chronometers,

wodurch der Stift in dem Arme des Triebstokes e

zuruͤk kann, ohne daß der Ausheber bewegt wird.

Das Zifferblatt des Meters ist ein kleines Zifferblatt, von derselben Groͤße,

als jenes des Secundenkreises. Es ist mit dem Wekerrade mittelst einer kleinen

Roͤhre verbunden, welche aus dem Mittelpunkte des Wekerrades hervorsteht, und

in den Mittelpunkt des Zifferblattes fest paßt. Das Zifferblatt ist mit den Stunden

so) wie das Zifferblatt einer kleinen Taschenuhr, bemahlt (wie Fig. 29. zeigt), und in

dem Zifferblatte der Taschenuhr befindet sich eine kreisfoͤrmige Oeffnung,

durch welche man das Zifferblatt des Wekers sieht, wie a

in Fig.

29.Diese lezten beiden Saͤze: „durch

welche etc.“ sind im Handwerker weggeblieben.A. d. R.

Der Wekerzeiger muß in eine solche Lage gestellt werden, daß er genau auf den

Mittelpunkt des Gehaͤnges oder Uhrgriffes weiset, wann der Aushebehebel

faͤllt, oder aus dem Gehaͤnge herausgeworfen wird, und wenn XII auf

dem Zifferblatts des Wekers in dem Mittelpunkte des Gehaͤnges oder Uhrgriffes

steht, muß der Stunden- und Minuten-Zeiger so gestellt werden, daß er

in derselben Richtung weiset, d.h. XII Uhr.

Man wird nun sehen, daß, wenn der Minutenzeiger einen Umlauf vollendet hat, und

wieder auf das Gehaͤnge weiset, der Stundenzeiger auf I Uhr deuten wird, und dann wird I auf dem

Zifferblatte des Wekers nach dem Gehaͤnge zeigen, u.s.f. mit allen

uͤbrigen Stunden. Wenn man nun einen Punkt auf dem Zifferblatte der Uhr dem

Mittelpunkte des Gehaͤnges oder Uhrgriffes gegenuͤber bestimmt; so

wird er die Stunde des Tages auf dem Zifferblatte des Wekers andeuten; und da der

Zeiger des Wekers und das Zifferblatt desselben sich zugleich bewegen, und der

Aushebehebel jedes Mal ausgeworfen wird, wann der Zeiger des Wekers nach dem

Gehaͤnge oder Uhrgriffe zeigt, so ist offenbar, daß, der Zeiger des Wekers

mag auf was immer eine Stunde auf dem Zifferblatte des Wekers gestellt werden, der

Aushebehebel aus dem Gehaͤnge genau zu dieser Stunde ausgeworfen werden

wird.

Ich bringe auch einen kleinen Schieber an der Kante des Gehaͤuses an, auf

derselben Seite des Gehaͤnges, auf welcher der Aushebehebel sich befindet, so

daß, wenn kein Weker gebraucht wird, er dicht unter den Schweif des Hebels hinauf

geschoben werden, und den Druk der gekruͤmmten Spize der Kante der Wekerschneke

aufnehmen kann, so daß er im Gange der Uhr kein Hinderniß erzeugt.So that, when the alarum is not wanted, it may be

pushed up close to the tail of the lever, and take the pressure of the

curved point of the edge of the alarum snail, that it may be no

hinderante to the going of the watch. Dieß ist im Handwerker so uͤbersezt: „so

daß, wenn der Weker nicht gebraucht wird, man den Schieber dicht an den

Schwanz des Hebels druͤkt; daher der krumme Theil des Hebels von

dem Rande der Wekerschneke abgeruͤkt ist.

A. d. R.

Ich will nun die Art beschreiben, wie das Weker- und Gloken- oder

Schlagwerk mittelst des Aushebehebels und des Glokenaushebers auf einander wirken;

muß aber vorher bemerken, daß ich einen Durchschnitt oder eine Seitenansicht des

Gloken- und Wekerwerkes zusammen, aber abgenommen und mit der Zeigerplatte,

in Fig. 26.

gegeben habe. Der Rahmen, aa, welcher das

Raͤderwerk umfaßt, ist kleiner, als die Zeigerplatte, b, damit die Gloke, cc, die Werke

bedekt.That the bell,cc, may cover the

works; heißt im Handwerker:

„damit Plaz fuͤr die Gloke, cc, bleibt.“

A. d. R. Die Gloke ist auf einen Zapfen, d,

aufgeschraubt, welche in dem Mittelpunkte der oberen Platte befestigt ist. Durch die

Gloke fuͤhren, den Spindeln der Federhaͤuser gegenuͤber, zwei

Loͤcher, damit das Werk entweder mittelst eines besonderen

Schluͤssels, oder durch geraͤndelte aufgeschraubte Koͤpfe auf

den Spindeln, wie man dieselben in ee sieht, auf

gezogen werden kann.

Der Weker besteht aus einem sogenannten gehenden Federhause oder Cylinder (going barrel), mit einem staͤhlernen Rade an

einem Ende, das in Zahne eines Sperrrades ausgeschnitten ist um den Hammer zu

treiben: an dem anderen Ende ist das große Rad, welches das Raͤderwerk

treibt. Das Raͤderwerk besteht gewoͤhnlich aus drei Raͤdern und

vier Triebstoͤken; ich verfertige aber zuweilen das Wekerwerk mit einem

sogenannten Sorgenrade (contrite wheel) am Ende des

gehenden Federhauses, welches einen Triebstok mit einer Hemmung (balance) oder mit einem Kronenrade (crown wheel) treibt; wo dieß in Thaͤtigkeit

tritt, treibt eine Ruthe (verge) den Hammer, der auf der

Spindel der Ruthe befestigt ist.Dieser ganze Saz, von „ich

verfertige“ bis „befestigt ist,“ ist im Handwerker gleichfalls weggelassen.A. d. R.

Das Gloken- oder Schlag-Werk hat gleichfalls ein gehendes Federhaus mit

derselben Anzahl von Raͤdern und Triebstoͤken, nebst einem

Schlaghammer mit seiner Feder: alles ist hier so vorgerichtet, wie bei den meisten

modernen Schlagwerken. Die beiden Drathschweife, gg, welche durch die Zeigerplatte b

hervorstehen, sind, der eine mit dem Wekersperrer, der andere mit dem

Stundenregulir-Hebel verbunden, die man am deutlichsten in Fig. 27. sieht, wo a der Stundenregulirungs-Hebel ist, der auf einem Drehezapfen

wirkt, welcher in die Platte eingeschraubt ist. b ist

der Schweif des Drathes. x ist die Regulirfeder. Leztere

ist zunaͤchst an der Stelle, wo sie an dem Hebel aufgeschraubt ist, sehr

duͤnn, und an dem anderen Ende ist ein Haken, der in das Sternrad, e, eingreift, und dasselbe jedes Mal treibt, wo der

Hebel von dem Glokenwerk-Ausheber gehoben wird. Man sieht diese Feder von der

Seite in Fig.

28.

Aus der Gestalt dieses Hakens ist es klar, daß, wenn der Regulirhebel mittelst seiner

Feder, c, zuruͤkgefuͤhrt wird, nachdem die

Gloke geschlagen hat, der, schief niedersteigende Theil des Hakens, wenn er in

Beruͤhrung mit den Zahnen des Sternrades kommt, (welches gleichfalls auf der

Seite schief abgedacht ist), auf eine schiefe Flaͤche wirken, und die Feder

so heben wird, daß der Haken daruͤber weggehen wird ohne das Rad zu bewegen,

und bereit seyn wird, das Sternrad um eine andere Abtheilung herumzudrehen, sobald

der Hebel wieder gehoben wird. Der Huͤpfer, d,

mit seiner Feder sichert das Sternrad, daß es sich nie um mehr als eine Abtheilung

auf ein Mal bewegt.

Das Sternrad, e, ist in zwoͤlf Zaͤhne

ausgeschnitten, und auf einem hohlen Cylinder zugleich mit der Schneke der Gloke,

g, befestigt: beide stehen in geringer Entfernung

von einander. Es dreht sich um einen Drehezapfen, der in den Mittelpunkt der Platte

eingeschraubt ist. Der Cylinder ist von solcher Laͤnge, daß er etwas durch

die Zeigerplatte hervorsteht, und fuͤhrt den Zeiger, wie man bei a, Fig. 30. sieht.

Der Haken des Zahnstokes, h, hat einen gekruͤmmten

Schweif, der mit einem kurzen Arme des Regulirhebels in Beruͤhrung kommt,

wodurch, so oft der Hebel durch den Glokenausheber gehoben wird, der Haken aus dem

Zahustoke, i, gehoben wird, und der Zahnstok wieder

durch seine Feder, k, zuruͤkgetrieben wird. Der

Arm des Zahnstokes faͤllt gegen die Schneke und regulirt das Schlagen. n ist der Vorfallfluͤgel (gathering pallet), der den Zahnstok aufzieht, wie die Uhr

schlaͤgt.

Bei p ist ein Stift in dem Regulirhebel, der durch eine

Oeffnung in der Platte hervorragt, und mit einem Stifte in einem der Raͤder

in Beruͤhrung kommt, so oft der Hebel gehoben wird, wodurch die Gloke vor dem

Schlagen geschuͤzt wird, bis der Hebel zuruͤkfaͤllt. Der

Wekerhammer ist bei v dargestellt, und s ist seine Feder.

Wenn nun die Gloke Viertelstunden schlagen soll, so braucht man nichts mehr, als das

Sternrad in 48 Zaͤhne zu schneiden, und die Glokenschneke so zu verfertigen,

wie sie bei den meisten modernen Schlagwerken vorkommt, welche Viertelstunden

schlagen; ferner den Triebstok,

e, in der Taschenuhr, der in Fig. 22. dargestellt ist,

mit vier Armen, statt mit Einem, auszustatten, und die Uhr wird bei ihrem Gehen

Viertelstunden schlagen. Man kann sie auch ihre Kraft wiederholen, d.h., repetiren

machen, wenn man eine Verbindung von dem Zahnstokhaken zu einem Zapfen oder Knopfe

an irgend einem bequemen Theile des Untersazes, wie bei b, Fig.

29., anbringt, der mit dem Finger oder auf irgend eine Weise

niedergedruͤkt werden kann, und so den Zahnstokhaken aushebt.

Der Wekersperrer bekommt, wie man bei t, Fig. 27., in punktirten

Linien sieht, einen Elbogen; er ist auf einer Spindel befestigt, die mit einem

Drehezapfen versehen ist, und wirkt innerhalb der Platten des Gehewerkes: es wird

etwas von der Kaste der Platte weggefeilt, damit der Drachschweif, u, durch die Zeigerplatte durch kann. An dem anderen

Ende des Sperrers ist ein Stift, der gegen die Kante des Flugrades, o, ruht, das gleichfalls einen Stift in seiner Kante

fuͤhrt, und gleichfalls durch punktirte Linien dargestellt ist. Er wird in

dieser Lage mittelst einer feinen Feder, w, erhalten,

welche gegen den unteren Arm des Sperrers druͤkt, so daß der Weker nicht los

gehen kann, bis der Stift des Sperrers von der Kante des Rades entfernt wird,

welches jedes Mal geschieht, wann der Aushebehebel aus dem Gehaͤnge oder

Uhrgriffe ausfaͤllt, wo er in Beruͤhrung mit dem Drathschweife, u, des Wekersperrers kommt, und diesen aus dem Flugrade,

o, hebt.

Die Weise, wie die Taschenuhr mit dem Weker- und Schlags Werke verbunden wird,

ist folgende. Fig.

30. ist ein Untersaz aus Holz oder Metall. Das Wekerwerk und

Gloken- oder Schlag-Werk ist ruͤkwaͤrts in den Untersaz

ungefaͤhr bis in die Haͤlfte desselben mit der Zeigerplatte

eingelassen, um an der Vorderseite zu weisen, wie man in Fig. 30. sieht. a ist ein kleines Zifferblatt auf der Mitte der Platte,

auf welchem die Stunden gemahlen sind, wie man in der Figur sieht. Die Oeffnung an

der Vorderseite ist so groß, daß die Taschenuhr mit dem Gehaͤuse in dieselbe

paßt, wenn sie mit Leder oder Felbel ausgefuͤttert ist. Der Boden des

Gehaͤuses der Taschenuhr wird von der Zeigerplatte mittelst eines ledernen

Ringes, b, etwas entfernt gehalten, so daß er den Zeiger

nicht beruͤhrt.„So daß,“ etc. fehlt im Handwerker.A. d. R. Die beiden Drathschweife des Wekersperrers und des Regulirhebels ragen in

diese Oeffnung durch die Zeigerplatte uͤber XII hervor, und kommen etwas

uͤber das Gehaͤnge oder den Uhrgriff: sie stehen in solcher gleichen

Entfernung von einander, daß sie das Gehaͤnge oder den Griff zwischen sich

durchlassen. Es ist ferner eine Vertiefung fuͤr den Knopf des Gehaͤnges oder

Uhrgriffes ausgeschnitten, damit die Uhr immer in derselben Lage gehen muß.

Um nun die Taschenuhr so anzubringen, daß sie die Stunden richtig schlaͤgt,

muß der Zeiger in der Richtung 1, 2, 3 u.s.f. auf die Stunde gestellt werden, welche

die Uhr zulezt schlug. Es sey nun z.B. die Stunde auf der Uhr halb Ein Uhr; so steht

der Zeiger, so wie er in a, Fig. 30. dargestellt ist,

richtig. Wenn aber die Stunde auf der Uhr Drei Uhr

voruͤber ist, so muß der Zeiger auf III gestellt werden, und, wenn

die Uhr so angebracht ist, wie Fig. 29. zeigt, so wird

die Gloke die Stunden schlagen, wie die Uhr fortgeht.Der Saz: „Wenn aber“ bis

„fortgeht“ ist im

Handwerker weggelassen.A. d. R. Wenn der Weker gebraucht werden soll, so ist nichts anderes nothwendig, als

den Zeiger des Wekers auf die Stunde zu stellen, an welcher er nach dem Zifferblatte

des Wekers losgehen soll, den Weker in den Untersaz zu sezen, und denselben

aufzuziehen.

Die Punkte, auf welche ich mein ausschließliches Recht und Privilegium an den obigen

Erfindungen gruͤnde, sind; 1) die neuen Verbindungen des Mechanismus, durch

welche der Aufzieheapparat hervorgebracht wird. 2) die Schneke und das Rad des

Wekers mit dem Aushebehebel und mit seiner Feder. 3) der Mechanismus fuͤr das

Schlagwerk, wie er in Fig. 22. dargestellt ist,

in Verbindung mit dem Stundenregulirungs-Hebel, wie man bei a in Fig. 27. sieht. 4) der

Mechanismus, der mit der gehenden Schneke und mit dem Federausfall, d, Fig. 18., verbunden ist.

5) endlich die Weise, wie der Boden des Gehaͤuses mittelst einer

Knoͤchelfeder geoͤffnet wird, wodurch die Hervorragung außen an dem

Gehaͤuse uͤberfluͤssig wird.

Tafeln