| Titel: | Johannit, eine neue Art Minerales. Von W. Haidinger, Esq., F. R. S. E. |

| Fundstelle: | Band 39, Jahrgang 1831, Nr. XLIX., S. 140 |

| Download: | XML |

XLIX.

Johannit, eine neue Art Minerales. Von W. Haidinger, Esq., F. R. S.

E.

In

Brewster's Edinburgh Journal of Science.

Juli. 1830. S. 306.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Johannit, eine neue Art Minerales.

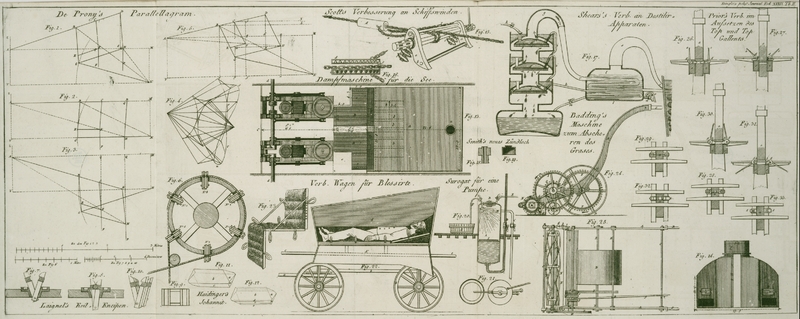

Die Formen des Johannites gehoͤren zu dem

hemiprismatischen Systeme. Ich habe nur zwei Abarten bemerkt, welche in Fig. 11 und

12.

dargestellt sind.

Obschon die Krystalle ziemlich regelmaͤßig gebildet sind, und scharfe Kanten

besizen, so sind sie doch so sehr klein und traubenfoͤrmig

zusammengehaͤuft, daß es aͤußerst schwierig wird die wahre Gestalt

derselben heraus zu finden, und noch weit schwerer die Winkel zu messen. Lezteres

konnte ich nur durch Approximation auf folgende Weise: Neigung von a auf das anliegende a =

111°; von a auf b =

118°; von a auf c'

oder a' auf c = 87°,

28'; von b auf c =

128° 32'; von b auf d

= 134° 5'; von b auf e (uͤber c) = 101°, 15'.

Es gelang mir nicht außer mittelst unwahrscheinlicher Hypothesen die Dimensionen

irgend einer Pyramide zu bestimmen, welche man als Grundform dieser Art betrachten

koͤnnte. Ich gab daher lieber die Maße der Winkel an, wie ich dieselben durch

Anwendung des Rester-Goniometers fand, bis man vielleicht in der Folge

groͤßere und mehr zusammengesezte Formen dieser Krystalle entdekt, welche

eine leichtere und genauere Bestimmung aller geometrischen Beziehungen der

Krystallisation-Reihen gestatten.

Bei der Kleinheit der Krystalle laͤßt sich der Durchgang der Blaͤtter

nur mit großer Muͤhe bestimmen: ich bemerkte jedoch Spuren, die parallel mit

den Flaͤchen a liefen; auch parallel mit einer

anderen Flaͤche, welche die scharfen Kanten zwischen b und c ersezt. In anderen Richtungen ist der

Bruch unvollkommen muschelicht.

Die Oberflaͤche der Krystalle ist glatt; die Flaͤchen b, d, c, e sind leicht gestreift, parallel mit den

Vereinigungskanten.

Der Johannit hat Glasglanz; seine Farbe ist ein helles

schoͤnes Grasgruͤn, das auf dem Striche blaß Zeisiggruͤn wird.

Die Krystalle sind halbdurchscheinend. Er ist schneidbar: Haͤrte = 2,0 bis

2,5; etwas staͤrker, als am hexaëdrischen Steinsalze. Die specifische

Schwere, welche ich bei 59° F. „(+ 12° R.)“

gefunden habe, ist = 3,191.

In Wasser ist er etwas aufloͤsbar, und gibt demselben einen schwachen, mehr

bittern als zusammenziehenden Geschmak.

Der Johannit gehoͤrt zu der Ordnung der Salze in

der ersten Classe nach Mohs's Systeme. Da es in der

Zukunft nothwendig seyn wird den ganzen Inhalt dieser Ordnung in Gattungen und Arten

zu reihen, und folglich diesen allen systematische Namen beizulegen, so will ich

jezt nicht durch voreilige Bestimmung unnoͤthiger Weise die Zahl solcher

Namen vermehren. Fuͤr jeden Fall gehoͤrt indessen dieses Salz nicht zu

der Gattung des Vitrioles. Der Name, Uranium Vitriol den Hr. John (Chemische Schriften VI. Bd. S. 254.)

vorschlug, ruft alte alchemistische Ideen in unser Gedaͤchtniß zuruͤk,

die schon laͤngst und mit Recht vergessen sind.

Es geschieht in dem Gefuͤhle des reinsten Vergnuͤgens, daß ich den

Namen Johannit fuͤr die gegenwaͤrtige Art

vorschlage; denn kein Mineralog hatte bisher Gelegenheit, wo er ausgezeichneten

Foͤrderern der Wissenschaft eine Ehrenbezeugung erweisen konnte, den Namen

des Bruders seines Fuͤrsten einem Fossile beilegen zu koͤnnen. Ich

verdanke diese besondere Beguͤnstigung Sr. kaiserl. Hoheit, dem Erzherzoge

Johann von Oesterreich. Ich habe versucht, die

spaͤtesten kuͤnftigen Freunde einer der Lieblingswissenschaften dieses

Erlauchten an einen Namen zu erinnern, bei welchem die Geschichte unseres Zeitalters

mit Vergnuͤgen verweilt, und auf diese Weise, so lang als die Fortschritte

der Wissenschaft noch den Bemuͤhungen unserer Zeitgenossen zugetheilt werden,

die Erinnerung meiner Verehrung fuͤr ihn zu erhalten.Diese Huldigung, die dem Erlauchten Erzherzoge Johann schon fruͤher von den Botanikern in der herrlichen

tropischen Johannesia dargebracht wurde, verdient

wohl kein Fuͤrst mehr, als der unsterbliche Stifter des Johannaͤums. Indessen kann einem

daͤnischen Mineralogen auch noch einst das Vergnuͤgen werden,

einen Christianit oder Frederikit der Nachwelt als Beweis der Dankbarkeit fuͤr den

Eifer und den koͤniglichen Aufwand zu schenken, mit welchem Se. k.

Hoheit der Erbprinz von Daͤnemark, Christian

Frederik, das Studium der Mineralogie foͤrdert. Das Cabinet

dieses Erlauchten, welches unter der Leitung des Grafen Vargas Bedemar steht, enthaͤlt

ungefaͤhr 10,000 Exemplare und ist eines der interessantesten in

Europa. Es existirt zwar bereits eine Lavaart, die den Namen Christianite fuͤhrt (S.

Monticelli

e

Covelli

prodromo della Mineralogia vesuviana), wir

wissen aber nicht, ob er zu Ehren des Kronprinzen von Daͤnemark so

genannt ist, oder eines anderen Mineralogen.

Die Exemplare, welche ich untersuchte, fand ich zuerst zu Joachims-Thal in Boͤhmen, als

ich diese beruͤhmte Bergstadt im Fruͤhjahre 1826 mit Hrn. Rob. Allan bereiste, in der Sammlung des Bergbeamten Hrn. Peschka. Da diese Sammlung von Hrn. Grafen Caspar Sternberg gekauft, und dem Nationalmusaͤum zu Prag

geschenkt wurde, so war ich im Fruͤhjahre 1829 so gluͤklich, Exemplare

zur Untersuchung zu erhalten. Ich habe schon fruͤher gewuͤnscht, einem

neuen in den oͤsterreichischen Erbstaaten gefundenen Fossile diesen Namen

ertheilen zu koͤnnen, und mir die Erlaubniß hierzu von Sr. kaiserlichen

Hoheit erbeten: ich finde gegenwaͤrtiges Fossil um so mehr hierzu geeignet,

als seine gruͤne Farbe an die Alpen erinnert, an den Lieblingsaufenthalt des

kaiserlichen Mineralogen und Pathens dieses Fossiles.

Ich war dem Hrn. Prof. Zippe schon sehr oft Dank schuldig fuͤr verschiedene

interessante Mineralien, welche genauer untersucht werden mußten, und bin es ganz

besonders in dem gegenwaͤrtigen Falle, da er bereits mehrere sehr

schaͤzbare Aufsaͤze herausgegeben hat, und die Bestimmung einer neuen

Art ganz besonderes Interesse besizt.

Dieses Fossil verdient an und fuͤr sich als neue Art in der Mineralogie

betrachtet zu werden, obschon Hr. John bereits eine

Analyse desselben herausgegeben hat, in welcher jedoch sowohl die physischen als die

chemischen Eigenschaften so mangelhaft beschrieben sind, daß es unmoͤglich

ist nach denselben allein auf die Identitaͤt des Johannites mit Uran Vitriol zu schließen.

Wenn man den Johannit in einer glaͤsernen

Roͤhre der Flamme einer Weingeistlampe aussezt, so liefert er eine bedeutende

Menge Wassers, und laͤßt zugleich einen dunkelbraunen Niederschlag

zuruͤk, der zerreiblich ist, und noch immer Spuren der urspruͤnglichen

Krystallisation des Minerales zeigt.

Wenn man ihn auf Holzkohle mit kohlensaurem Natron schmilzt, auf polirtes Silber

legt, und dann befeuchtet, so entsteht ein schwarzer Flek von Schwefelsilber auf

dieser polirten Flaͤche. Es entwikelt sich auch ein Geruch von

Schwefelwasserstoffgas. Wenn man ihn etwas laͤnger in der reducirenden Flamme

des Loͤthrohres haͤlt, und dann wieder in der reducirenden Flamme mit

kohlensaurem Natron schmilzt, so erhaͤlt man Kupferkuͤgelchen.

Johannit gibt mit Borax ein schoͤnes

gruͤnes Glas sowohl in der Oxydir- als in der Reducir-Flamme.

In lezterer kommen die Kuͤgelchen zuweilen roth zum Vorscheine, und werden

beim Erkalten undurchsichtig wegen des Kupferprotoxydes.

Wenn er mit Phosphorsalz behandelt wird, kommen bloß gruͤnliche Tinten zum

Vorscheine, was vorzuͤglich von Kupfer in der oxydirenden, und von Uran in

der reducirenden Flamme herruͤhrt. Wenn die Reducirflamme lang fort anhaltend geblasen wird, so

bedekt sich das Kuͤgelchen mit einer schwarzen metallischen

Oberflaͤche, wenn man viel Johannit genommen hat.

Wenn man Zinn zusezt, so erhaͤlt man die rothe Farbe des

Kupferprotoxydes.

Wenn man Johannit in Salpetersaͤure

aufloͤst, und Aezammonium zusezt, so erhaͤlt man einen gelben

Niederschlag, der aber durch das Kupfer von sich selbst blau wird. Der

Ruͤkstand verhaͤlt sich mit Phosphorsalz wie reines Uranoxyd.

Der Johannit scheint demnach Schwefelsaͤure,

Wasser, Kupfer- und Uranoxyd zu enthalten. Ich erwarte das genaue

Verhaͤltniß dieser Bestandtheile von Hrn. Prof. Berzelius zu vernehmen, an welchem Hr. Selfstroͤm so gefaͤllig war ein Exemplar von mir mit zu

nehmen.

Dieses Mineral ist eben so schoͤn, als selten. Die einzigen bisher bekannten

Exemplare fand man im J. 1819 bei Wiederbelegung einiger alten Werke in der

Naͤhe der Grube Elias zu Joachimsthal in Boͤhmen, als Ueberzug auf

Bruchstuͤken von Uranerz.

Freie Schwefelsaͤure ist, wie auch John vermuthet,

insofern sie wahrscheinlich durch Zersezung einiger Arten von Schwefelkies entsteht,

ohne Zweifel die Ursache der Entstehung dieser neuen Art Minerales. An dem

Exemplare, welches ich untersuchte, finden sich nadelfoͤrmige

Gypskrystalle.

Tafeln