| Titel: | Verbesserung an Knöpfen und an den zur Verfertigung derselben nothwendigen Maschinen, worauf Wilh. Church, Gentleman zu Birmingham in Warwickshire, sich am 26. März 1829 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 39, Jahrgang 1831, Nr. LXII., S. 174 |

| Download: | XML |

LXII.

Verbesserung an Knoͤpfen und an den zur

Verfertigung derselben nothwendigen Maschinen, worauf Wilh. Church, Gentleman zu Birmingham in

Warwickshire, sich am 26. Maͤrz 1829 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. N. 29. 1830. S.

239.

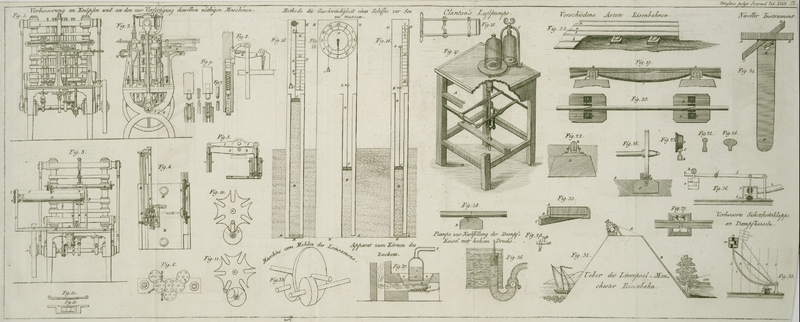

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Church, Verbesserung an Knoͤpfen und an den zur Verfertigung

derselben nothwendigen Maschinen.

Diese Verbesserung bezieht sich auf eine fruͤhere Verbesserung in Verfertigung

der Knoͤpfe, welche der Patent-Traͤger Hrn. Th. Tyndall mittheilte (Vergl. London

Journ. of Arts III. Bd. S. 126. II. Series.

Polyt. Journ. Bd.

XXXIV. S. 8.), indem er damals außer Landes war. Bei der fruͤheren

Verbesserung handelte es sich um Verfertigung von Knoͤpfen einer ganz eigenen

Art, die den gewoͤhnlichen seidenen Knoͤpfen an

Maͤnnerroͤken aͤhnlich sind: hierzu bediente man sich einer

sich drehenden Achse, welche alle Theile des Mechanismus in Bewegung sezte, um die

Materialien zu sammeln, zu verbinden und so den Knopf zu vollenden.

So sinnreich auch dieser Apparat jedem Mechaniker erscheinen mußte, so besaß er doch

gewisse Theile, die so verwikelt waren, daß die Maschine nicht mit der

gehoͤrigen Leichtigkeit arbeiten konnte, ihre Arbeit weniger vollendet

lieferte, und leichter in Unordnung gerieth, als bei einer sicheren und

kraͤftigen Maschine nie der Fall seyn darf. Um diesen Nebeln abzuhelfen, um

die gelieferte Waare zu verbessern, den Mechanismus zu vereinfachen, wurden

gegenwaͤrtige Verbesserungen von dem Patent-Traͤger sehr sinnreich

angenommen. Der Bau der Maschine ist im Ganzen derselbe, wie an der vorigen, die

einzelnen Theile sind aber sehr verschieden.

„Meine Verbesserungen,“ sagt Church in

seiner Patent-Erklaͤrung, „an Knoͤpfen und

an den Maschinen und Apparaten zur Verfertigung derselben bestehen in gewissen

Abaͤnderungen und Zusaͤzen an einem Knopfmacherapparate, auf

welchen sich in Folge einer Mittheilung von mir, als ich im Auslande war, Thom.

Tyndall, Esqu. zu Birmingham, am 4. Dec. 1827 ein

Patent ertheilen ließ, auf welches ich mich hier beziehe. Meine

gegenwaͤrtigen Verbesserungen an der fruͤheren Maschine bestehen

in Folgendem: 1) in dem Mechanismus und in der Art, wie die sogenannten Muscheln

(shells) oder Grundlagen der Knoͤpfe

bereitet werden; 2) in einer neuen Art von Oehren an der Hinterseite der

Knoͤpfe, d.h., in einer neuen Maschinerie oder in einer neuen Vorrichtung

hierzu; 3) in der Einrichtung, wodurch der Florentiner Taffet oder der Zeug,

welcher die Oberflaͤche des Knopfes bedeken soll, in die Maschine

geleitet wird; 4) der Apparat, um die Kanten des Florentiner Taffetes

uͤber die Muschel des Knopfes zusammen zu sammeln, ehe das

Oehrstuͤk daran befestigt wird; 5) die Art, wie die Raͤder

getrieben werden, welche die verschiedenen Theile des Knopfes fuͤhren,

woraus der Knopf gebildet und zusammengesezt wird. Das Detail hiervon ist in den

beigefuͤgten Zeichnungen treulich und vollkommen dargestellt, und wird

aus folgender Beschreibung leicht begreiflich. Dieselben Buchstaben bezeichnen

dieselben Gegenstaͤnde.“

„Fig.

1. zeigt eine vollendete Maschine zum Knopfmachen mit den

gegenwaͤrtigen Verbesserungen von der Vorderseite; Fig. 2. zeigt sie von

der Endseite, und zwar links von Fig. 1. Die Kraft,

welche die Maschine treibt, muß an der horizontalen Achse, AA, angebracht werden, entweder mittelst der

Hand, oder der Laufscheibe und des Laufbandes von einer Dampfmaschine her oder

von irgend einer Triebkraft: ein Flugrad regulirt die Bewegung. Auf der

erwaͤhnten Achse ist ein abgestuzt kegelfoͤrmiges Rad, B, befestigt, das in ein aͤhnliches Rad, C, an dem unteren Ende der kurzen senkrechten Achse.

D, eingreift; an dem oberen Ende ist eine Kurbel

E. Von dieser Achse D aus entwikelt sich die Triebkraft, welche die Wagen oder Schlitten

in Thaͤtigkeit sezt, die die Materialien herbeifuͤhren aus welchen

der Knopf verfertigt wird.“

„Oben auf einem schiebbaren Pfeiler, F, sind

ein Paar Federklauen G aufgezogen, welche ein

duͤnnes Metallblatt halten, woraus die Muscheln oder Grundlagen der

Knoͤpfe mittelst der schneidenden Praͤgestaͤmpel auf die

unten anzufuͤhrende Weise verfertigt werden. Ein anderer schiebbarer

Pfeiler, H, fuͤhrt ein aͤhnliches

Klauenpaar I, das ein Metallblatt haͤlt,

woraus die uͤbrigen Scheiben geschnitten werden, welche die

Oehrstuͤke geben, d.h. den hinteren Theil des Knopfes mit seinem Oehre.

Auf der entgegengesezten Seite der Maschine, also auf der Hinterseite derselben,

die in Fig.

3. dargestellt ist, ist die Walze k

angebracht, welche den Florentiner Taffet fuͤhrt oder uͤberhaupt

den Stoff, der als Ueberzug fuͤr die Knoͤpfe dient. Diese Walze

haͤngt auf Zapfen, die in dem schiebbaren Rahmen, LL, gelagert sind.“

„Die Theile des Mechanismus, die auf der Tafel der Maschine liegen, sind

in der horizontalen Ansicht oder in dem Grundrisse, Fig. 4., dargestellt,

und erklaͤren die Bewegungen der verschiedenen Zahnstoͤke,

Triebstoͤke, Faͤnger, die mit dem oben erwaͤhnten

Speisungsapparate verbunden sind.“

„Die Umdrehung der Kurbel E macht, daß der

Hebel O (siehe Fig. 4.) sich

schwingt. Dadurch wird der Fang, P, hin und her

bewegt, und da dieser Fang bei jedem Schlage des Hebels in einen Zahnstok, Q, eingreift, welcher an dem schiebbaren Wagen oder

Gestelle, L, befestigt ist, so bewegt er diesen

Zahnstok, Q, und zugleich auch den schiebbaren

Wagen, L, um die Weite eines Zahnes. Das Schieben

dieses Wagens, Rahmens oder Gestelles macht, daß der daran befestigte Zahnstok

R einen Triebstok S

an dem hinteren Ende des Schaftes T treibt. Dieser

Schaft, oder diese Spindel T (die in Fig. 4. gebrochen

dargestellt ist) laͤuft quer uͤber die Tafel der Maschine, und hat

zwei andere Triebstoͤke an ihren gegenuͤberstehenden Enden, wovon

jeder einzeln in die Zahnstoͤke V und U eingreift, die an jene schiebbaren Platten

befestigt sind, auf welchen die Pfeiler F und mit

den Speisungsapparaten angebracht sind.“

„Es wird auf diese Weise klar, daß die Umdrehung der Kurbel E, mittelst der Dazwischenkunft des Hebels O und des Sperrkegels P

die schiebbare Stange L zum Eintreiben des Cylinders

bewegt, und diese schiebbare Stange treibt durch ihren Zahnstok R den Triebstok und die Achse S, T, welche mittelst der Triebstoͤke und Zahnstoͤke VU den Speisungsapparat treibt, um die beiden

Metallblaͤtter herbeizuschaffen, aus welchen die Muscheln und die

Oehrstuͤke der Knoͤpfe verfertigt werden.“

„Man seze nun, daß das Metallblatt, aus welchem die Muscheln gebildet

werden sollen, in den Klauen G gehalten wird, und

durch den Ausschnitt der Punzenbuͤchse W

durch ist, in welcher die Scheibe zum Knopfe ausgeschnitten wird. Auf eine

aͤhnliche Weise wird das andere Metallblatt zur Bildung des Oehres in den

Klauen I gehalten, und durch den Ausschnitt in

der Punzenbuͤchse x zu demselben Ende

durchgelassen.

„Der Bau der Messer zum Ausschlagen der Scheiben fuͤr die Muscheln

und fuͤr die Oehrstuͤke ist sehr aͤhnlich, und sie sind nur

in der Groͤße etwas verschieden, wie man in der einzelnen Figur 5 sieht. a ist ein Stift, der durch den Hebel b und durch den Pfeiler c laͤuft, welcher, wie man in Fig. 2. sieht, auf der

Platte d befestigt ist.“

„An einem Ende des Hebels b ist die Stange e befestigt, welche sich nach abwaͤrts

erstrekt, und unten mit dem Klopfhebel, f, verbunden

ist, der an dem Buͤgel g haͤngt.

Dieser Hebel, f, wird von einem excentrischen Rade

an der Hauptachse, A, getrieben; so wie also das

excentrische Rad, h, herumlaͤuft, wird der

Klopfheber f gehoben, welcher die Stange, e, und den Schweif des Hebels, b, hebt, wodurch der Punzen an dem entgegengesezten

Ende des Hebels niedergedruͤkt, und so die Scheibe aus dem Metallblatte

ausgeschnitten wird.“

„Die besondere Einrichtung dieses Punzens ist in der Durchschnittsfigur 5

angegeben. W ist die oben erwaͤhnte

Punzenbuͤchse, in welcher sich ein Einschnitt befindet, durch den man das

Blatt Metall nach der Kante einschieben kann. Der schneidende Punzen, i, ist eine cylindrische Roͤhre aus Stahl,

welche, nachdem sie auf die oben angegebene Weise durch Einwirkung des Hebels,

b, hinabgedruͤkt wurde, gegen das untere

Messer, j, eine Scheibe aus dem Metallblatte

ausschlaͤgt, welche durch das Messer in die Vertiefung von j hinabgetrieben wird. Es ist dort ein

Staͤmpel k, der innerhalb der schneidenden

Roͤhre i wirkt, welche mit einem Hebel l verbunden ist, der auf einer Achse in dem Pfeiler

c aufgezogen ist. Das entgegengesezte Ende

dieses Hebels l ist an einer Stange, m, befestigt, welche mit der Stange e zu dem excentrischen Rade h hinabsteigt, wo ein aͤhnlicher Klopfhebel, wie f, welcher innenwendig arbeitet, von dem

excentrischen Muschelrade unmittelbar in Thaͤtigkeit gesezt wird, sobald

die Scheibe ausgeschnitten wurde, und so den Punzen noͤthigt, die Scheibe

durch die Vertiefung k zu treiben oder den Zugblok

(drawing block) j,

und die Kanten nach aufwaͤrts zu drehen (was man technisch durchziehen (drawing

through) nennt, wodurch dann die auf diese Weise gebildete Muschel in

einer der Vertiefungen des Fuͤhrungsrades (Carrying wheel) n, abgesezt

wird.“

„Die Scheiben fuͤr die Oehrstuͤke, welche nicht gar so groß

sind, wie jene fuͤr die Muscheln, werden auf eine aͤhnliche Weise,

wie diese lezteren, geschnitten und gezogen. Die Punzenbuͤchse zum

Schneiden der Oehrstuͤke ist in Fig. 1 und 2. in o dargestellt, und p ist

die hohle Stange, die das Messer und den in derselben enthaltenen

Staͤmpel enthaͤlt, welche von den Klopfhebeln, q, in Thaͤtigkeit gesezt werden, die von einem

correspondirenden Muschelrade auf der Hauptachse in Thaͤtigkeit gesezt

werden. Auch diese Scheiben werden in einem der Fuͤhrungsraͤder,

r, abgelegt, und sind so bereit durch die

Maschine umhergefuͤhrt zu werden, um die in der fruͤheren

Patent-Erklaͤrung beschriebenen noͤthigen Manipulationen

mit den Knoͤpfen vorzunehmen.

„Fig.

6. stellt das System von Laufraͤdern dar, horizontal und

abgenommen von den uͤbrigen Theilen der Maschine. Es sind deren um zwei

mehr, als im fruͤheren Patente, n und r: sie dienen, wie man oben bemerkte, zur Aufnahme

und Herumfuͤhrung der Muschel- und Oehrstuͤke. Diese

Fuͤhrungsraͤder sind auf einer senkrechten Achse aufgezogen, und

werden von einem darunter befindlichen Zahnraͤdergetriebe in

Thaͤtigkeit gesezt.“

„Nach meiner gegenwaͤrtigen Methode das Oehr des Knopfes zu bilden,

wird das Oehrstuͤk von den Fuͤhrungsraͤdern zu den

verschiedenen Punzen gefuͤhrt, wie in der fruͤheren

Patent-Erklaͤrung. Wenn man nun annimmt, daß das Oehrstuͤk

in dem Fuͤhrungsrade r im Loche N. 1. abgesezt wurde, so wird es nach 3 Bewegungen

in der Maschine in der Lage von N. 4. kommen,

unmittelbar unter ein Loch in dem Rade s: zu dieser

Zeit kommt aber das erste Paar von Praͤgestaͤmpeln in

Thaͤtigkeit, um ein Kreuz durchzustechen und herzustellen, welches das

Oehr bildet. Diese Praͤgestaͤmpel sind in verschiedenen Figuren

dargestellt, zum Theile im Durchschnitte (in der Platte im Viertel ihrer

Groͤße.)“

„Fig.

6. zeigt das erste Paar Praͤgestaͤmpel, wodurch das

Stuͤk Metall in der Form eines Kreuzes durchbohrt und kugelfoͤrmig

erhoben wird. Nachdem das Oehrstuͤk bis zum naͤchsten Standpunkte,

N. 5., gekommen ist, wird eine kleine Zange

angebracht, um die Kanten an einem der Zaͤngelchen des Kreuzes oder des

Oehres abzurunden. Diese Zaͤngelchen sind mit einem der niedersteigenden

Punzen verbunden, und in Fig. 7. einzeln

abgenommen dargestellt. Die Zangen, aa, sind

zwischen dem hohlen Punzen fest gehalten; ihre Faͤnge werden von einer

Feder so lang offen gehalten, bis sie das Kreuz, b,

umfaßt haben; ein keilartiges Stuͤk uͤber denselben wirkt auf die

Schweife der Zangen, noͤthigt sie sich zu schließen, und das

Zaͤngelchen des Oehres in eine rundliche drathartige Form zu

druͤken. Das keilaͤhnliche Stuͤk wird durch gegliederte

Heber, cd, wie man in Fig. 8. sieht,

niedergedruͤkt, und mit der senkrechten Stange w, verbunden, wie man in Fig. 3. sieht: auf

diese Stange wirkt das sich drehende excentrische Muschelrad, x, auf der Hauptachse. Die naͤchste Bewegung

der Maschine bringt das Oehrstuͤk in die Lage N. 6., wo eine aͤhnliche kleine Zange die von denselben Hebeln

und Stangen getrieben wird, die andere Stange des Queroͤhres kneipt, und dem Oehre im Loche

N. 7. die Vollendung gibt. Die

Praͤgestaͤmpel, Fig. 8., werden hier

auf dieselbe Weise, wie oben angegeben wurde, in Thaͤtigkeit

gesezt.“

„Die Weise, wie ich die Punzen in dieser Maschine arbeiten lasse, ist

derjenigen sehr aͤhnlich, die in der vorigen

Patent-Erklaͤrung gegeben wurde, d.h., die obere Reihe der Punzen

ist an dem oberen beweglichen Bloke yy

befestigt, und die untere Reihe derselben an dem unteren beweglichen Bloke, zz, welche beide mittelst der Seitenstangen,

die mit den Kurbeln auf der Hauptachse, AA,

verbunden sind, auf und nieder gelassen werden. In Folge dieser Bewegungen

werden die correspondirenden Punzen und Praͤgestaͤmpel, die sich

durch die Leitungsplatten durchschieben, an einander gebracht und der

gehoͤrige Druk bei der Zusammensezung der verschiedenen Theile des

Knopfes und bei der Vollendung desselben gegeben.“

„Die Scheiben von Florentiner-Taffet oder von anderen Stoffen,

welche die Oberflaͤche der Knoͤpfe uͤberziehen, werden aus

dem Stuͤke zugleich mit den metallischen Scheiben ausgeschlagen, jedoch

an der entgegengesezten oder an der hinteren Seite der Maschine. Der

Florentiner-Taffet ist, wie oben bemerkt wurde, auf der Walze k aufgerollt, und wird zwischen die Ziehewalzen in

den Ausschnitt der Punzenbuͤchse x

gefuͤhrt, wo das Messer, welches so gebaut ist, wie es im vorigen Patente

beschrieben wurde, herabgelassen wird, und die Florentiner-Scheiben

mittelst der Hebel und Stangen zzzz

ausschneidet: an dem unteren Ende befindet sich ein Klopfhebel, auf welchen ein

excentrisches Muschelrad im Mittelpunkte der Hauptachse wirkt.“

„Es ist nun noͤthig auf einen fruͤheren Theil dieser

Patent-Erklaͤrung zuruͤkzuweisen, in welchem die

Seitenbewegungen der Pfeiler des Speisungsapparates, F,

H, und LL so dargestellt sind, als

wuͤrden sie durch die Umdrehung der Triebstoͤke bewegt, die

einzeln in die Zahnstoͤke V, U, und R eingreifen; man wird hieraus einsehen, daß die

Metallblatter, welche die Muscheln und Oehrstuͤke der Knoͤpfe

bilden, so wie auch der Florentiner-Taffet selbst, der sie bedekt, auf

diese Weise nach und nach durch ihre einzelnen Punzen-Buͤchsen

durchgeschoben, und die Scheiben aus denselben auf die oben beschriebene Weise

ausgeschnitten werden.“

„Man seze nun es sey eine Reihe solcher Scheiben von dem Ende eines jeden

Metallblattes und von dem Stuͤke Florentiner-Taffet in gerader

Linie ausgeschnitten, so wird es nothwendig die Blaͤtter und den

Florentiner-Taffet vorwaͤrts und dann wieder

ruͤkwaͤrts zu bringen, um nach der Seite eine andere Reihe von

Scheiben aus jedem derselben schneiden zu koͤnnen: die Vorrichtung hierzu

ist in Fig.

3 und 4. dargestellt.“

„Wenn der Zahnstok Q dem Ende seines Laufes zu

nahe gekommen ist, so ruͤkt ein am Zahnstoke befestigter Klopfer gegen

eine schiefe Flaͤche an der Seite des Stuͤkes f, und stoͤßt ihn in die durch punktirte

Linien angedeutete Lage. Der Zwek dieser Bewegung ist, daß bei der

naͤchsten Umdrehung der Kurbel E das Ende des

Hebels O* bei g gegen

das Ende des Stuͤkes f schlagen kann, und

dieses dadurch veranlaßt, den dreiarmigen Hebel, h,

in die durch Punkte angezeigte Lage zu bringen. Diese Bewegung des Hebels, h, laͤßt den Federspenkegel, i, in die Zaͤhne des Zahnstokes, Q, fallen, und zieht zugleich den Sperrkegel P aus dem Zahnstoke zuruͤk. Die Umdrehung der

Kurbel, E, wodurch die Hebel in Thaͤtigkeit

gebracht werden, macht nun den Zahnstok Q, und

zugleich den Schlitten mit dem Florentiner-Taffet wieder

zuruͤklaufen; gleichzeitig aber mit dieser lezten Arbeit schlaͤgt

der Klopfer, C, gegen eine schiefe Flaͤche

auf der Fangstange k, und druͤkt sie

zuruͤk, wie die Punkte zeigen, so daß, wie der Hebel o sich schwingt, ein Stift an dem Ende desselben den

Haken von k faͤngt, und die Fangstange der

Laͤnge nach hinzieht, welche den Hebel und den Spenkegel bewegt (l), und so das Sperrrad m um einen Zahn vorwaͤrts treibt.“

„An dem oberen Ende der senkrechten Achsen n,

woran das Sperrrad m befestigt ist, befindet sich

ein breites Rad, das in ein aͤhnliches Rad o

an der horizontalen Achse, p, eingreift, welche

laͤngs dem Ruͤken des Florentiner-Wagens herlaͤuft.

Dieses Rad, o, ist von einem Knechte bewacht, und

laͤßt die Achse p von einem Ende desselben zu

dem anderen sich schieben, indem es mittelst eines Federschluͤssels

angeschlossen ist.“

„Die gelegentlichen Bewegungen der Achsen n

und p werden mittelst eines Getriebes von

Zahnraͤdern, q, den Speisungswalzen r (siehe Fig. 3.) mitgetheilt,

wodurch die Kante des Florentiner-Taffetes nach dem Abschneiden einer

jeden Reihe vorgeschoben wird.“

„Um die Metallblaͤtter vorwaͤrts zu schieben oder

aufzustellen, nachdem jede Reihe von Scheiben fuͤr die Muscheln und

Oehrstuͤke weggeschnitten wurde, kommt ein Zahnrad, s, in die Mitte der obenen Speisungswalze, welches

in ein Zahnrad eingreift, das sich auf der Achse, t,

schiebt. Diese Achse wird daher gleichzeitig mit jenen getrieben, die den

Florentiner-Taffet herbeifuͤhren, und da zwei Triebstoͤke

von verschiedenem Durchmesser auf dieser Achse befestigt sind, die in die

Zahnstoͤke vv und uu eingreifen, welche Zahnstoͤke mit

dem Speisungsapparate verbunden sind, indem sie den Schlitten oder Wagen der Klauen G und I angemacht sind,

so werden noͤthigen Falles die Metallblaͤtter

eingezogen.“

„Das ganze Zahnradgetriebe, welches die Wagen (carriers) treibt, wird von einem Kurbelrade, W, auf der Achse D getrieben (siehe Fig. 1.).

Dieses Rad greift in ein besonders geformtes Sternrad ein, X, welches man in zwei Lagen und in einem

groͤßeren Maßstabe in Fig. 8 und 9.

sieht.“

„Bei einem Ruͤkblike auf die fruͤhere

Patent-Erklaͤrung ist die Weise, wie die Kanten des

Florentiner-Taffetes eingesammelt werden, leicht erklaͤrlich. Ich

vollende diese Arbeit nach der in Fig. 10 und 11.

dargestellten Weise. Der Apparat besteht aus zwei sehr duͤnnen

Stahlplatten, die sich uͤber einander schieben. Sie sind in messingenen

Rahmen aufgezogen, und zwischen die zwei Central-Carrierraͤder

gestellt, wie man in yy, Fig. 5. sieht.Daß die Figuren im Originale sehr oft falsch citirt sind, ist nicht die Schuld des Uebersezers. A. d.

Ue. In jeder Platte befindet sich ein Loch von besonderer Form: die Enden

eines jeden Loches sind kreisfoͤrmig, aber von verschiedenem Durchmesser,

so daß, wenn die Platten in Einer Richtung gehoben werden, eine

kreisfoͤrmige Oeffnung von ungefaͤhr Einem Zolle gebildet wird,

und wenn sie in der entgegengesezten Richtung geschoben werden, die Oeffnung

verkleinert wird. Diese Bewegung geschieht mittelst der Kurbelhebel, zz, auf welche ein excentrisches Muschelrad

auf der Hauptachse wirkt. Ehe diese Sammler in Thaͤtigkeit kommen, wird

die Muschel des Knopfes, und mit dieser zugleich der Florentiner-Taffet

unter ihr, wie in der fruͤheren Patent-Erklaͤrung

erklaͤrt wurde, in eines der Loͤcher des unteren Carrierrades

gefuͤhrt, wodurch die Kanten der Florentiner-Scheibe rings um den

Rand der Muschel in die Hoͤhe gehoben und dadurch in dem Rade

eingeschlossen werden. Nun kommen die Knoͤpfe unter die Oeffnung der

Sammler, wo sie, mittelst der naͤchstfolgenden Operation des unteren

Punzens heraufgehoben und die Kanten des Florentiner-Taffetes durch die

Sammler gefuͤhrt werden, welche man dann so zieht, daß das Loch sich

verkleinert und die Kanten der Florentiner-Taffetscheibe nur einen sehr

kleinen Umfang bilden. In diesem Augenblike steigt der Punzen mit dem

Oehrstuͤke herab auf die Sammler, und da sich die Oeffnung dieser

lezteren jezt erweitert, so kann das Oehr in die hohle Muschel gedrukt werden

und wird die Kanten des Taffetes mit sich fuͤhren, der durch diese

leztere Operation des Punzens fest und gesund auf der Muschel befestigt

wird.“

Tafeln