| Titel: | Ueber künstliche Stroharbeiten von Seb. Lenormand, Professor der Technologie in Paris. |

| Fundstelle: | Band 39, Jahrgang 1831, Nr. LXXXIV., S. 298 |

| Download: | XML |

LXXXIV.

Ueber kuͤnstliche Stroharbeiten von

Seb. Lenormand, Professor

der Technologie in Paris.

Aus dem Dictionnaire technologique Bd. XV. S.

133.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Lenormand, uͤber kuͤnstliche

Stroharbeiten.

Ich will mich hier nicht darauf einlassen, den Ursprung der Kunstwerke aus Stroh zu

ermitteln; bekanntlich beschaͤftigten sich die Priester der Thebaide damit

und verfertigten daraus Matten, worauf sie schliefen und die ihnen auch oft als

Kleidungsstuͤke dienten. Die Reisenden

haben uns aus China und Amerika Arbeiten derselben Art mitgebracht, die von den

Eingebornen des Landes mit vieler Zartheit und Reinlichkeit ausgefuͤhrt

waren; man bewahrt deren eine Menge in den Kunstcabinetten auf; die Zeit der

Entstehung dieser Kunst in diesen verschiedenen Laͤndern kennt man jedoch

nicht. Alles was aber in dieser Art bei diesen Voͤlkern geschah, liegt

innerhalb der Graͤnzen der Kunst des Mattenmachers; die Kunst hingegen,

welche wir jezt beschreiben wollen, ist davon sehr verschieden. Sie besteht darin

das Stroh zu faͤrben, es in Gestalt mehr oder weniger großer Blaͤtter

zu bringen, es nach dem Dessin, welches man hervorbringen will, auszuschneiden und

das gebildete Dessin zu formen (modeln), so daß es sich en

basrelief darstellt. Diese Kunst wurde noch nie

beschrieben, nur wenige Leute kennen sie und die Arbeiten, welche aus den

Haͤnden geschmakvoller Kuͤnstler hervorgehen, erfreuen alle

diejenigen, welche sie untersuchen. Vor Zerstoͤrung der

Moͤnchskloͤster sah man die Carthaͤuser in Arbeiten dieser Art

sich auszeichnen. Ein Kuͤnstler, welcher diese Fabrikation bei einem solchen

Moͤnche erlernt hatte, hat mich darin unterrichtet und ich bin vielleicht

heute zu Tage der einzige, der sie gruͤndlich versteht; ich will, damit diese

Kunst nicht verloren geht, in alle noͤthigen Details eingehen.

Ueber die Auswahl der Halme und ihre Zubereitung.

Zu Arbeiten dieser Art ist das Stroh von allen Getreidearten nicht gleich geeignet;

man muß dasjenige auswaͤhlen, welches gewoͤhnlich das weißeste und

duͤnnste ist und dessen Halm den groͤßten Durchmesser hat und am

laͤngsten ist. Die zweizeilige Gerste (Sommergerste, hordeum distichon, L.) besizt alle erwuͤnschten Eigenschaften; sie

unterscheidet sich von der Wintergerste dadurch, daß ihre Aehre platt und lang ist und nur zwei

Reihen Koͤrner hat; ihr Bart und der Staͤngel fuͤhlen sich hart

an.

Gegen die Zeit der Erndte und wenn sich die Aehre gebildet hat, besucht man die damit

besaͤeten Felder, waͤhlt dasjenige aus, welches die schoͤnsten

Halme zeigt, und wenn sie gelb geworden sind, schneidet man einige davon mit einer

Scheere an der Erde ab, reinigt sie von ihren Blaͤttern und untersucht ob sie

keine Fleken haben. Durch Nebel, Regen im Fruͤhjahre bekommen sie oft

schwarze Fleken, welche man ihnen unmoͤglich benehmen kann, und man muß

vorzugsweise diejenigen Gegenden aussuchen, welche in dieser Hinsicht am wenigsten

gelitten haben. Vor der Erndte benimmt man sich mit dem Eigenthuͤmer, welcher

gern so viel abschneiden laͤßt als man noͤthig hat, vorausgesezt daß

man ihm die Aehren gibt, die man mit einer Scheere abschneidet. An einem Gebund hat

eine Person auf ein ganzes Jahr fuͤr ihre Arbeit genug.

Zu Hause sondert man sodann die Halme mittelst einer Scheere ab, schneidet ober und

unter jedem Knoten ab, und wirft die Knoten, die Huͤlsen und den ganz kleinen

oberen Halm, dessen Durchmesser zu klein ist, weg. Die schoͤnsten Halme sind

diejenigen, welche 15 bis 20 Centimeter Laͤnge, die Dike einer Schreibfeder,

keine Fleken haben und duͤnn sind.

Nachdem man alles Unnuͤze von den Halmen abgesondert hat, theilt man sie nach

ihrer Laͤnge ab und verwahrt sie in abgetheilten Kaͤstchen; ich will

hier sogleich bemerken, daß man oft Roͤhren von fuͤnf bis sechs

Centimeter Laͤnge brauchen kann.

Ueber das Bleichen des Strohes.

Nachdem das Stroh abgetheilt ist, muß man es bleichen, besonders das fuͤr

zarte Farben bestimmte, denn man erhaͤlt hier wie bei dem Faͤrben der

Zeuge nur dann schoͤne Farben in ihrer ganzen Reinheit, wenn die zu

faͤrbenden Gegenstaͤnde fast vollkommen weiß sind. Obgleich das Stroh

gewoͤhnlich gelblich ist, so kann man es doch leicht schoͤn weiß

machen. Hierzu wendet man den fluͤssigen Chlorkalk an und verfaͤhrt

auf eine aͤhnliche Weise wie bei den Zeugen; das Bleichen erfolgt aber

schneller als bei jenen und ist leichter als bei Baumwollenzeugen.Das Dict. techn. verweist hier auf seinen Artikel

Blanchiment Bd. III. S. 158 und 180. Noch

ausfuͤhrlichere Anleitungen enthaͤlt das polytechnische

Journal Bd. VIII. S. 51. 155. 314. 488.

Alle diese Vorsichtsmaßregeln sind jedoch nur bei sehr zarten Farben, wie Hellroth,

der Hautfarbe (Incarnat), dem zarten Lilas, dem Zeisiggelb, dem Himmelblau

u.s.w. erforderlich. Fuͤr andere weniger zarte Farben bedient man sich des

Schwefelns.

Ueber das Schwefeln. Der gebraͤuchlichste Apparat

ist ein Faß, welches wenigstens einen Meter (3 Fuß) hoch und dessen Boden und Dekel

herausgenommen ist; man stellt es gerade auf; 15 bis 16 Centimeter vom oberen Rande

nagelt man drei oder vier Brettchen an, welche bestimmt sind einen Zirkel zu

stuͤzen, auf welchem man ein Nez ausbreitet, dessen Maschen ungefaͤhr

3 Centimeter in der Ausdehnung haben. Man legt immer eine kleine Hand voll

Strohhalme auf dieses Nez und kreuzt sie in allen Richtungen. Das Faß bedekt man mit

einem Dekel, welcher nach Art der Tabatieren hineinpaßt und dessen Umfang mit

aufgenagelten Sahlbaͤndern umhuͤllt ist, so daß er die Oeffnung

luftdicht verschließt. Man bedekt das Ganze sodann mit einer wollenen Deke. Ehe man

die Brettchen annagelt, darf man nicht vergessen uͤber die ganze innere

Flaͤche des Fasses Papier zu kleistern, damit alle Rize, welche sich bilden

und das schweflichsaure Gas entweichen lassen koͤnnten, versperrt werden.

Nachdem Alles so hergerichtet ist, stellt man unter das Faß ein Beken voll

gluͤhender Kohlen und darauf ein eisernes Gefaͤß, worin man

gepulverten Schwefel ausbreitet. Der Schwefel erhizt sich, entzuͤndet sich,

es wird schweflichsaures Gas entbunden, welches den Hohlraum des Fasses

ausfuͤllt und das Stroh bleicht sich. Drei oder vier Stunden reichen zu

dieser Operation hin. Man darf nicht zu viel Schwefel nehmen und muß ihn gut

ausbreiten; denn wenn er in zu großer Menge vorhanden, besonders aber wenn er an

einigen Stellen aufgehaͤuft ist, so bildet sich eine zu hohe Flamme und das

Stroh erhaͤlt eine ihm unbenehmbare schwarze Farbe. Man muß diese Operation

in freier Luft vornehmen. Wenn man kein schweflichsaures Gas mehr riecht, dekt man

das Faß auf und nimmt das Stroh heraus, welches nun zum Faͤrben geeignet

ist.

Zubereitung des Strohes vor dem Faͤrben.

Gewisse Farben nimmt das Stroh nur dann gut an, wenn es geoͤffnet worden ist.

Diese Operation war fruͤher sehr langwierig, ich habe sie aber durch ein

Instrument von meiner Erfindung bedeutend abgekuͤrzt.

Wenn man die Halme in vollkommen trokenem Zustande zu oͤffnen suchen

wuͤrde, so koͤnnte man niemals damit zu Ende kommen, sie

wuͤrden brechen und waͤren dann unbrauchbar. Man muß sie uͤber

Nacht auf dem Pflaster eines Zimmers im Erdgeschoß liegen lassen: die Kuͤhle

des Pflasters ertheilt ihnen die Feuchtigkeit, welche noͤthig ist, damit man

sie leicht oͤffnen, zurichten und abplatten kann.

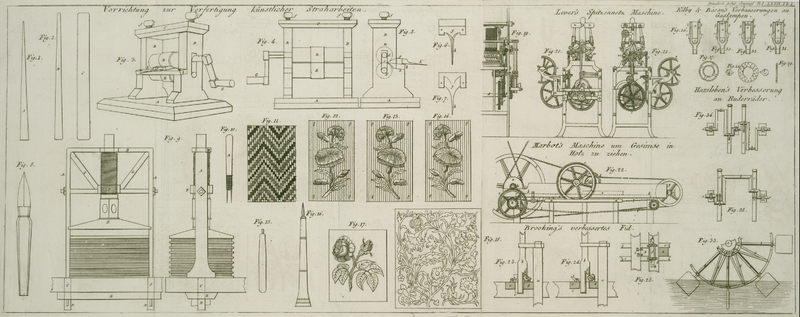

Ehemals bediente man sich einer hoͤlzernen Spindel A (Fig.

1. Tab. V.); man faßte den Strohhalm mit der linken Hand, stekte die

Spindel in das Ende und verursachte ihn neigend, einen Riß welchen man bis zum

anderen Ende fortfuͤhrte, indem man die Spindel in der Richtung des Risses

schnell fortstieß. Man breitete sodann den Halm uͤber der Spindel aus und

glaͤttete ihn mit dem Polirwerkzeug Fig. 2. Man machte ihn

endlich ganz platt, indem man seine glatte Seite auf einer sehr glatten starken

Platte von Apfelbaumholz rieb. Diese Operation, welche man mit jedem Strohhalm

wiederholen mußte, war, wie man sieht, sehr langwierig und langweilig. Das

Polirwerkzeug zeigt B von der Seite und C von vorne. Ich habe diesem Verfahren folgendes

substituirt:

Fig. 3. zeigt

die Plaͤttmuͤhle zum Schlizen, Oeffnen und Glaͤtten des

Strohes. Auf einer rechtwinkeligen Platte aus Apfelbaumholz A, von 20 Centimeter Breite und 15 Laͤnge fugt man mit Zapfen und

Fugen zwei starke Wangen B, B, zusammen, welche oben

durch die Querwange C verbunden sind. Zwischen diesen

Wangen sind die beiden Cylinder D, E, angebracht, welche

man vollkommen in Fig. 4. sieht, wo die Plattmuͤhle von hinten dargestellt ist.

Fig. 5. zeigt

die Wangen von der Seite, damit man den Vorsprung a

dabei sehen kann, auf dem das Querstuͤk b ruht,

auf welchem durch zwei Schrauben das wichtige Stuͤk befestigt ist, welches

dazu dient den Halm zu oͤffnen und ihn zwischen die Cylinder der

Plaͤttmuͤhle zu richten. Dieses Querstuͤk ist durch seine

beiden Enden auf den Vorspruͤngen der beiden Wangen befestigt, und wird

darauf durch die beiden hoͤlzernen Schrauben, welche man in b

Fig. 3. sieht,

festgehalten. Man sieht in der Wange Fig. 5. einen

laͤnglichen Einschnitt c, welcher die beiden

Zapfen der Cylinder aufnimmt, wovon der untere auf einem zugerundeten Einschnitt

ruht und ein Kißchen d uͤber sich hat, welches

durch die Schraube f gedruͤkt wird, damit der

obere Cylinder stark genug auf den Halm druͤkt, um ihn auszubreiten. Man

sieht diese beiden Schrauben in Fig. 3.

Das Querstuͤk b traͤgt in seiner Mitte ein

Stuͤk g, welches durch zwei hoͤlzerne

Schrauben auf ihm befestigt ist und den vorspringenden Schnepfenschnabel h traͤgt, welchen man in Fig. 6 und 7. auf seinen beiden

Seiten sieht. Fig.

6. zeigt ihn von oben so wie ihn Fig. 3. darstellt; in Fig. 7. ist er

von unten vorgestellt, wodurch seine Einrichtung ganz deutlich wird. Der

vorspringende Schnabel h ist oben schneidend, unten

zugerundet und erweitert sich immer mehr, damit man den Halm in dem Maße als er sich

breit druͤkt, dirigiren und ihn in seiner vollstaͤndigen Ausbreitung

zwischen die Cylinder bringen kann.

Die Verfahrungsweise ist nun folgende: Man nimmt das feuchte Stroh mit der linken

Hand, laͤßt den Schnepfenschnabel in den Halm gehen und treibt ihn

vorwaͤrts; der Halm spaltet sich und man faͤhrt fort zu stoßen bis man

beim Umdrehen der Kurbel G spuͤrt, daß er

zwischen die Cylinder gelangt ist. Man laͤßt sodann den Halm aus und

faͤhrt fort die Kurbel zu drehen bis er ganz durchgezogen ist, worauf er ganz

offen und platt hinter der Plaͤttmuͤhle herabfaͤllt. Man kann

auf diese Art zehntausend Halme in einem Tage zubereiten, waͤhrend man

fruͤher nur ungefaͤhr hundert zurichten konnte. Die so vorbereiteten

Halme sind nun zum Faͤrben geeignet.

Verfahren um die Halme zu faͤrben.

Blau. Man bringt eine Unze (30 Grammen) gepulverten guten

Guatimala-Indigo in ein Arzneiglas, stellt es auf ein Sandbad, und gießt 2

Unzen (60 Grammen) kaͤufliche Schwefelsaͤure zu. Sobald das Aufbrausen

aufgehoͤrt hat, sezt man noch 15 Grammen gute Potasche zu. Man laͤßt

das Ganze vier und zwanzig Stunden digeriren.Hier scheint von Seite des Verfassers ein Versehen zu seyn, indem auf den

Zusaz der Potasche die Fluͤssigkeit durch das starke Aufbrausen aus

dem Glase treten wuͤrde. Ein zwekmaͤßigeres Verfahren

duͤrfte folgendes seyn: Nachdem man 1 Theil Indigo mit 4 Theilen

rauchender Schwefelsaͤure digerirt hat, verduͤnnt man die

Fluͤssigkeit mit ihrem doppelten Gewichte Wasser und sezt dann frisch

gefaͤllte Alaunerde allmaͤhlich und unter bestaͤndigem

Umruͤhren zu. Dadurch erhaͤlt man eine mit Alaunerde

neutralisirte schwefelsaure Indigaufloͤsung. Die hiezu erforderliche

Alaunerde bereitet man folgendermaßen: man loͤst auf 1 Theil Indigo 3

Theile Alaun in Wasser auf, verduͤnnt stark und versezt die

Fluͤssigkeit mit Potasche oder caustischer Lauge so lange, bis kein

Niederschlag mehr entsteht; lezteren filtrirt man ab und suͤßt ihn

gut aus. Er muß noch feucht zum Neutralisiren der Indigaufloͤsung

verwandt werden. A. d. R.

Dieß ist die Composition, womit man das Blau in seinen verschiedenen Nuͤancen

faͤrbt. Zu diesem Ende sezt man einen Kessel mit so viel Wasser als

noͤthig ist, um die zu faͤrbenden Halme gut einzutauchen, auf das

Feuer; wenn das Wasser siedet, sezt man vermittelst eines mit einem Stiele

versehenen hoͤlzernen Loͤffels in kleinen Portionen von dem bereiteten

schwefelsauren Indigo so lange zu, bis man die gewuͤnschte Nuͤance

erhalten hat. Alsdann nimmt man den Kessel vom Feuer und wirft die Halme hinein,

welche nicht geoͤffnet worden sind. Man haͤlt die Halme eingetaucht

und wenn sie die verlangte Nuͤance erhalten haben, nimmt man sie heraus,

waͤscht sie in kaltem Wasser aus und troknet sie.

Himmelblau (Azur). Fuͤr diese zarte Farbe

muͤssen die Halme geoͤffnet seyn; man bringt sie in Schichten, welche

sich kreuzen, in ein glasirtes vierekiges irdenes Gefaͤß. Man nimmt sodann

von der oben zuruͤkgebliebenen blauen Farbe einen Theil und versezt ihn unter

Umruͤhren so

lange mit warmem Wasser, bis man die Nuͤance erhalten hat: sobald dieses Bad

siedet, gießt man es in das irdene Gefaͤß uͤber die Halme, welche man

durch Holzstuͤke, die gegen die Seitenwaͤnde druͤken, immer

eingetaucht zu bleiben zwingt. Wenn sie die Farbe angenommen haben, waͤscht

man sie aus und troknet sie.

Gelb. Diese Farbe bereitet man mit gepulverter terra merita (Curcuma), welche man so lange in Wasser

siedet, bis man die gewuͤnschte Nuͤance erhalten hat, alsdann wirft

man die nicht geoͤffneten Halme hinein und laͤßt kochen bis die Farbe

genuͤgt, wobei man uͤbrigens wie beim Blau

verfaͤhrt.

Mit dem Ruͤkstande faͤrbt man ein helleres Gelb; dieses Gelb taucht man

sodann in ein mehr oder weniger dunkles, blaues Bad, wodurch man Gruͤn von verschiedenen Nuͤancen

erhaͤlt.

Roth. Zu dieser Farbe und allen ihren Nuͤancen

darf man immer nur offene und platt gedruͤkte Halme anwenden, wie bei dem Himmelblau; man legt sie ebenso in glasirte irdene

Gefaͤße. Zu diesen zarten Farben waͤhlt man die schoͤnsten

ungeflekten Halme. Das Faͤrbebad wird folgendermaßen bereitet:

Man verschafft sich bei den Kaufleuten, welche mit gefaͤrbtem Wollengarn

handeln, einige Straͤnge von grobem wollenen rothgefaͤrbtem Garn,

deren Farbe sich der Scharlachfarbe naͤhert und kocht sie einige Minuten lang

in Wasser, worin etwas Alaun aufgeloͤst ist: die Wolle gibt fast alle ihre

Farbe dem Wasser ab, und wenn man die verlangte Nuͤance erhalten hat, gießt

man das Bad uͤber die Halme, welche man so lange eingetaucht laͤßt,

bis die Fluͤssigkeit kalt ist. Man waͤscht nicht aus, sondern troknet

sie so, wie sie herauskommen.

In Ermangelung solcher Wolle kann man mit Cochenille nach der bei der Seide

uͤblichen Methode faͤrben.Die Faͤrbungsweise findet man in Vitalis

Grundriß der Faͤrberei etc. deutsche Ausgabe von Dingler und Kurrer,

Stuttgart bei Cotta 1824 ausfuͤhrlich

beschrieben. A. d. R.

Das Rosenroth und die Fleischfarben faͤrbt man mit den Ruͤkstaͤnden, die

man erhizt und siedend auf die Strohhalme gießt, so wie es beim Himmelblau angegeben wurde.

Fuͤr das Violett wendet man das Himmelblau an, welches man nach den Nuͤancen in

einem rosenrothen Bade faͤrbt.

Um Lilas zu erhalten, faͤrbt man zuerst Himmelblau

und dann Fleischfarben.

Verschiedene Nuͤancen von Roth kann man sowohl mit

Brasilienholz als mit Orseille nach dem bei Zeugen uͤblichen Verfahren

faͤrben.

Um Braun von verschiedenen Nuͤancen zu erhalten,

faͤrbt man zuerst gruͤn, dann gelb, dann roth und zulezt in einem Bad

von Campechenholz.

Schwarz erhaͤlt man, indem man zuerst ein Bad von

Gallaͤpfelextract, dann von holzsaurem Eisen und zulezt ein Bad von

Campecheholz anwendet.

Ueber das Aufpappen der Halme.

Die Halme moͤgen nun gebleicht oder geschwefelt, gefaͤrbt oder mit

ihrer natuͤrlichen Farbe begabt seyn, so wendet man sie nie an ohne sie

neuerdings geglaͤttet, gerade gerichtet und einen neben den anderen auf

Blaͤtter von sehr duͤnnem Papier gepappt zu haben.

Gewoͤhnlich pappt man 15 bis 20 Halme, je nach ihrer Breite, auf Papier neben

einander. Man faͤngt damit an jeden einzeln auszulesen und sie nach ihrer

Nuͤance zu ordnen; es ist naͤmlich zu bemerken, daß nicht alle Halme

gleiche Nuͤance haben, selbst wenn sie in demselben Bade gefaͤrbt

worden sind.

Wenn sie nach der Nuͤance geordnet sind, richtet man sie gerade. Hiezu breitet

man den Halm auf der glatten Seite auf einer sehr starken und gleichfoͤrmigen

Platte von Apfelbaumholz aus, bedekt ihn mit einem duͤnnen und ganz geraden

eisernen Lineale, so daß nur ein sehr schwacher Strohfaden uͤber den Rand des

Lineales hinaussicht, und schneidet diesen Faden vermittelst einer sehr scharfen

Klinge ab, welche die Gestalt eines Radiermessers hat und in Fig. 8. abgebildet

ist.

Nachdem man jeden Halm auf beiden Seiten gerade gerichtet und deren eine große Menge

bereitet hat, schreitet man an das Aufpappen derselben auf Papier mittelst

Mehlkleister. Hiezu braucht man eine starke eiserne Presse von der von mir

vervollkommneten Construction, welche ich sogleich beschreiben werde. Unter die

Tafel, welche die Schraube niederdruͤken muß, legt man so viele kleine

Platten von Nußbaumholz als sie fassen kann, und zwischen zwei dieser kleinen

Platten legt man immer drei oder vier Blaͤtter Papier. Zwischen diese Platten

und in das Papier legt man die Blaͤtter, auf welche die Strohhalme aufgepappt

sind.

Die Presse, deren Einrichtung Fig. 9. zeigt, ist ganz

aus Eisen; sie besteht aus den beiden Wangen A, A, dem

Querstuͤk B und den beiden Zapfen C, C, welche alle nur ein einziges Stuͤk

ausgeschmiedetem Eisen von 15 Millimeter Dike bilden. Jede Wange ist mit einer

doppelten Leiste versehen, wodurch sie sich fest auf den Werktisch stuͤzt und

jede endigt sich in eine Verlaͤngerung D, D, die

durch den Werktisch

geht und durch Vorstekeisen unter einer eisernen Platte E, welche sie beide verbindet, festgehalten wird.

Die Schraube lauft in ihrer Mutter, welche von dem Querstuͤk F getragen wird, und geht in ein mitten in dem oberen

Querstuͤk B angebrachtes Loch; das Ganze wird

durch die beiden Strebepfeiler G, G befestigt. Man sieht

leicht ein, daß eine Presse von dieser Einrichtung (wobei man auch leicht alle

Theile, da keiner verstekt ist, beobachten kann) sehr stark seyn muß.

Der Schraubenkopf ist mit der Platte H verbunden, welche

den Druk auf die seiner Wirkung auszusezenden Gegenstaͤnde ausuͤbt.

Diese Platte beruͤhrt mit ihren beiden Enden die Wangen, welche ihr die

gehoͤrige Richtung geben, wenn die Schraube auf sie wirkt. Der obere Theil

dieses Querstuͤkes hat auf jeder Seite der Schraube die Gestalt einer

geneigten Ebene bis zu den Wangen, damit auf seiner ganzen Laͤnge ein

gleichfoͤrmiger Druk ausgeuͤbt wird.

Unter die Platte H legt man ein Duzend kleiner Tafeln aus

Nußbaumholz die 12 Centimeter breit, 10 Centimeter lang und 4 Millimeter dik sind;

zwischen zwei derselben legt man einen Bogen Papier von derselben Laͤnge und

Breite, naͤmlich 2 Blaͤtter oder 8 Seiten in 4°, so daß also

zwischen zwoͤlf Tafeln eilf Lagen Papier gleichfoͤrmig ausgebreitet

sind. Endlich legt man auf diese kleinen Tafeln eine Platte von Eichenholz von einem

Zoll im Durchmesser und von derselben Laͤnge und Breite wie die kleinen

Tafeln. Ihre obere Flaͤche geht von der Breite der Platte H nach beiden Richtungen in eine geneigte Ebene aus,

damit der Druk in ihrer ganzen Ausdehnung gleichfoͤrmig ist.

Mit Huͤlfe dieses Apparates kann man zum Aufpappen des bereits vollkommen

zubereiteten Strohes schreiten. Man breitet auf einer ganz glatten Tafel ein Blatt

sehr feines Papier von der Groͤße der herzustellenden Strohtafel aus,

uͤberzieht das ganze Blatt vermittelst eines Pinsels mit Mehlkleister und

pappt vom Rand des Blattes angefangen einen Halm an den anderen, indem man darauf

achtet, daß sie nicht aus der geraden Richtung kommen und keinen leeren Raum

zwischen sich lassen. Man uͤberfaͤhrt sie sodann mit einem reinen

Lappen um sie zu befestigen und den uͤberfluͤssigen Kleister zu

beseitigen und schneidet mit einer guten Scheere nicht nur die Strohenden, welche

uͤber das Papier hinausgehen, sondern auch noch einen kleinen Streifen Papier

ab. Alsdann bringt man dieses Blatt unter die erste Tafel zwischen die Papierblatter

und gibt vermittelst einer Stahlstange einen schwachen Druk mit der Presse, mehr um

sie ausgebreitet zu erhalten, als um sie sehr zusammenzudruͤken.

Man nimmt sodann das zweite Blatt vor; nachdem die Halme aufgepappt sind, legt man es

unter die zweite Tafel zwischen das Papier. Man nimmt das erste Blatt, welches man

in die Presse gelegt hat, heraus und trennt es von dem Papier, worauf es aufgepappt

ist, was leicht geschehen kann, weil es nicht ganz ausgetroknet ist; man beseitigt

dieses Papier zum Troknen und ersezt es durch einen Bogen troknen Papieres. Man legt

diese erste Strohtafel in den Bogen Papier zwischen die beiden lezteren Holztafeln

und gibt einen Druk mit der Presse.

Auf diese Art faͤhrt man fort, bis man so viele Strohtafeln als die Presse

aufnehmen kann, fertig hat. Man legt jede wenigstens Einmal in neues Papier und wenn

alles beendigt ist, gibt man einen starken Druk mit der Presse, welche man bis zum

andern Tage unberuͤhrt laͤßt. Dann aber nimmt man alle Strohtafeln

heraus und bewahrt sie zum Gebrauche in einem großen Buche auf.

Man muß eine vollstaͤndige Sammlung von Strohtafeln von allen Farben haben, um

bei den vorzunehmenden Arbeiten nicht aufgehalten zu werden.

Verfahren das Stroh zu bearbeiten.

Man verfertigt zweierlei Arten von Stroharbeiten, flache

und erhobene (oder vielmehr flacherhobene); der Unterschied zwischen beiden besteht nur in der Art und

Weise wie den Dessins die erhobene Manier ertheilt wird; es geschieht dieß durch das

Formen (Modeln); die Form macht alles mittelst der Presse. Das Ausschneiden wird

immer auf dieselbe Art vorgenommen, daher wir unsere Beschreibung abkuͤrzen

koͤnnen, welche Jedermann deutlich seyn wird, nachdem wir die Werkzeuge,

deren man sich bedient, kennen gelehrt haben.

Die Kunstwerke, welche man mit dem Namen Bergames

bezeichnet, weil sie die allen Tapeten dieses Namens nachahmen, macht man mittelst

kleiner Strohstreifen von verschiedenen Farben, die man nach einer gewissen Ordnung,

welche der Geschmak angibt, aneinander pappt; die Ordnung kann sich uͤbrigens

auf dieselbe Art wiederholen oder man kann sie nach Belieben abaͤndern.

Man bedient sich nur einer kleinen Anzahl von Werkzeugen zu dieser Arbeit: 1) eines

zwei Millimeter diken, drei Centimeter breiten Lineales, welches auf seiner flachen

Seite und Kante ganz gerade und gleichfoͤrmig ist; 2) einer Lanzette, welche

wir bereits beschrieben haben und die in Fig. 8. abgebildet ist; 3)

kleiner Zirkel von zwei verschiedenen Dimensionen, welche zu dieser Arbeit

hinreichen; die Oeffnung des einen betraͤgt einen Millimeter, die des andern

drei Millimeter. Diese Zirkel, wovon Fig. 10. eine Abbildung

ist, macht man mit einem Stuͤk Holz A, welches

auf jeder Seite mit einem Einschnitt versehen ist um eine Nadel aufzunehmen, die sodann durch Umwinden

derselben mit gutem gewichstem Faden befestigt werden. Man muß von diesen

unveraͤnderlichen Zirkeln einen Vorrath fuͤr alle Faͤlle

haben.

Als Beispiel waͤhle ich hier die Verfertigung einer huͤbschen Bergame,

welche man nach Belieben abaͤndern kann.

Erste Strohtafel. Man pappt die Streifen in folgender

Ordnung und nach den angegebenen Breiten.

1 blauer von einem Millimeter (Breite); – 1 weißer, – 1 blauer,

– 1 gelber, 1 schwarzer und 4 himmelblaue (azurne), jeder von 3 Millimeter;

– 1 gruͤner von Einem Millimeter; – 1 himmelblauer, – 1

gruͤner, – 1 gelber, – 1 rother, – 4 himmelblaue, alle

von 3 Millimeter; – 1 schwarzer von Einem Millimeter, – 1

himmelblauer, – 1 schwarzer, – 1 gelber, – 1 blauer, – 4

himmelblaue, alle von 3 Millimeter. Man hat hier drei besondere Reihen, wovon jede

mit einem schmalen Streifen anfaͤngt. Wenn die Tafel noch nicht voll ist, so

kann man die Reihen wieder anfangen oder diejenige auswaͤhlen, welche am

besten gefaͤllt; man muß aber immer eine ganze Reihe nehmen.

So gut die Lanzette auch geschaͤrft seyn mag, so ist doch ein wichtiger

Umstand zu beruͤksichtigen, wenn man die Streifen abschneidet, besonders aber

wenn man sie nebeneinander pappt. Die Seite der Lanzette, welche sich gegen das

Lineal stuͤzt, schneidet die Strohtafel sehr vertikal, aber die

entgegengesezte Seite druͤkt die Oberflaͤche des Strohes etwas hinab.

Man muß diese Streifen, wenn man sie nebeneinander pappt, in dieselben Richtungen

legen, welche sie hatten, ehe man sie zuschnitt, das heißt die geneigte Seite gegen

die vertikale. Wenn man dieß beobachtet, so zeigt die neue Tafel, wenn sie aus der

Presse herauskommt, eine vollkommen gleichfoͤrmige Oberflaͤche und es

ist kein leerer Raum zwischen den Halmen mehr, was nicht der Fall seyn

wuͤrde, wenn man sie ohne diese Vorsicht aufgepappt haͤtte.

Die Tafel, welche wir so eben verfertigt haben, ist noch nicht, was man Bergame nennt, sondern nur die Vorbereitung dazu. Da das

Stroh bereits auf zwei Papierblaͤtter gepappt ist, und noch einmal auf eine

andere Flaͤche gepappt wird, so sieht man wohl ein, daß wir nicht ohne Grund

vorschrieben, sehr duͤnnes Papier anzuwenden. Um die Bergame zu vollenden,

schneidet man die ganze Tafel, welche wir so eben aus der Presse herauskommen sahen,

in kleine Einen Millimeter breite Streifen; sie sind alle gleich. Man pappt sie

sodann einen nach dem anderen auf Papier, wobei man die beim Aufpappen der ersten

Tafel angegebenen Vorsichtsmaßregeln befolgt und sich bloß nach einem der schmalen

Streifen richtet, indem man sie um einen halben Millimeter steigen und fallen, das heißt

indem man sie von der geraden Linie um eben diese Entfernung, mehr oder weniger zur

Rechten oder zur Linken, nach Belieben abweichen laͤßt. Dadurch beschreiben

die Farben Sparren, welche die Bergame bilden. Fig. 11. gibt davon eine

Vorstellung.

Wir wollen uns nun mit Arbeiten dieser Art nicht mehr laͤnger aufhalten und zu

mehr bewunderungswuͤrdigen uͤbergehen. Ehe wir diese beschreiben,

muͤssen wir aber die noͤthigen Werkzeuge kennen lehren.

1) Vor Allem muß man das Dessin haben, welches man ausfuͤhren will. Es muß auf

starkem Papier aufgezeichnet seyn; die Striche muͤssen mit einer Rabenfeder

und mit Regelmaͤßigkeit ausgefuͤhrt seyn; man wird davon bald den

Grund einsehen, so wie die eigenthuͤmliche Weise diese Dessins zu

verbinden.

Man mag nun die Absicht haben, daß die auszufuͤhrende Zeichnung flach bleiben

soll, wie ein getuschter Gegenstand auf einem Grund von weißem Papiere, oder sie

erhaben machen wollen, nachdem der Gegenstand vollendet ist, so bearbeitet man sie

auf dieselbe Art, mit dem einzigen Unterschiede, daß man nicht noͤthig hat

den Gegenstand zu zeichnen wenn er erhaben gemacht werden soll, weil man alsdann

Formen hat, welche eine Zeichnung unnuͤz machen.

Die Formen (Moͤdel) sind von Horn und hohl; sie haben auf ihrem Rande

messingene Spizen, welche als Zeichen dienen. Diese Moͤdel sind mit einem

Kissen bedekt, welches aus mehreren Stuͤken Pappendekel (Kartenpapier)

besteht, die bis zu einer Dike von 5 bis 6 Millimeter aufeinander geleimt sind.

Diese Kissen sind der Gegenabdruk des Horns und fuͤhren die Zeichen der

Stifte. Zwischen das Kissen und das Horn bringt man die Strohtafel und unterzieht

sie der Presse um sie zu formen.

Fig. 12.

zeigt eine hohle Form von Horn; Fig. 13. zeigt deren

Kissen in erhabener Manier. Wenn man auf der Form ein Dessin nehmen will, um es in

Stroh auszufuͤhren, so verfaͤhrt man folgendermaßen: man nimmt ein

Stuͤk starkes Papier von der Groͤße der Form (wir nehmen an es sey die

in Fig. 12.

abgebildete); man legt das Papier darauf, befestigt es auf derselben durch die

Spizen a, a, a, befeuchtet es, indem man schnell mit der

feuchten Zunge daruͤber faͤhrt, bedekt es mit seinem Kissen s. Fig. 13.) und

bringt es unter die Presse zwischen zwei Eisenplatten; man sezt es einem starken

Druk aus, und nach Verlauf von mehr oder weniger als einer Stunde, wo das Papier

sodann ganz troken ist, schraubt man die Presse auf und nimmt das Papier heraus,

welches man nach der Form in erhabener Manier dessinirt findet. Fig. 14. ist ein Bild

dieses Dessins.

Es handelt sich jezt darum, dieses Dessin auszuschneiden und daher muß man die

Strohtafeln hiezu aneinander reihen. Die Erfahrung hat gelehrt, daß die vier Farben,

roth, gelb, gruͤn und himmelblau (azur) die angenehmsten Boͤden (Gruͤnde) geben.

Man entscheidet sich zuerst auf welchem Boden man das natuͤrliche Dessin

anbringen will, das heißt dasjenige, welches die gruͤnen Stiele und die

rothen und gelben Blumen darstellt. Es muß entweder der gelbe oder der himmelblaue

seyn: wir wollen annehmen es sey der leztere. Man reiht nun die Strohtafeln in

folgender Ordnung, von 4 zu 4, aneinander: himmelblau, gruͤn, gelb und roth;

dieß bildet eine Reihe. Man legt 3 oder 4 Reihen aufeinander, denn man kann bis zu

16 Blaͤttern ausschneiden. Da die Strohstreifen leicht uͤbereinander

weggleiten, so haͤtte man viele Muͤhe sie aufeinander zu richten, wenn

man sich nicht Fuͤhrer machen wuͤrde: dabei verfaͤhrt man

folgendermaßen: Man waͤhlt eine Platte von wohl zugerichtetem und ganz

gleichfoͤrmigem Apfelbaumholz, treibt am Rande zwei Steknadeln ein, so daß

deren Entfernung kleiner als die Laͤnge der zu bearbeitenden Strohtafel ist,

und oben rechtwinklich mit der unteren Nadel eine andere, deren Entfernung von der

ersteren weniger betraͤgt als die Breite eben dieser Strohtafel. Alsdann legt

man zwischen diese drei Nadeln die kleinen Strohtafeln eine nach der anderen, aber

in einer Ordnung, welche die umgekehrte der obigen ist und haͤlt sie mit den

Fingern der linken Hand fest. Auf dieselbe Art legt man das durch die Form auf

starkem Papier erhaltene Dessin, welches Fig. 14. zeigt, darauf.

Man sticht durch die ganze Dike mit einer mit einem Stiele versehenen

Naͤhnadel, befestigt das Ganze mit einer Steknadel, welche man in die Platte

eintreibt und druͤkt den uͤber sie vorspringenden Theil nieder, damit

sie recht fest wird. Man bringt in der ganzen Laͤnge und auf allen

Raͤndern der Oberflaͤche so viele von diesen Spizen an als

noͤthig ist, damit nichts von der Stelle verruͤkt wird.

Nachdem alles dieses vorbereitet ist, treibt man nach und nach in alle Umrisse des

Dessins den Ausschneider ein, aber moͤglichst

senkrecht, damit keine sogenannten Zaͤhne

entstehen. Es ist dieß der schwierigste Theil der Arbeit, wozu eine lange Uebung

erfordert wird.

Der Ausschneider

Fig. 15. ist

nichts als eine gute Naͤhnadel, welche mit ihrer Spize in einem Heft von

weißem Holze stekt und deren Oehr abgebrochen wurde. Man schleift sie auf beiden

Seiten auf einem Schleifsteine flach und bildet so daraus eine Art Meißel, welchen

man vollkommen schneidend macht, indem man ihn vorsichtig auf einem guten Oehlsteine

abzieht. Man muß mehrere Ausschneider von verschiedenen Breiten, so wie mehrere

ausgezogene Spizen zum Einstechen der Nadeln und auch kleine Hohlmeißel haben, um auf Einmal

die Umrisse der Blumen machen zu koͤnnen. Mit diesen Hohlmeißeln schneidet

man die Zeichen aus und mit diesen muß man auch immer den Anfang machen, denn wenn

man sie zufaͤlliger Weise vergessen und es vor dem Losmachen der Ausschnitte

nicht bemerken wuͤrde, so waͤre die ganze Arbeit verloren, weil man

sie dann nicht mehr mit den Theilen der Form zusammentreffen machen koͤnnte

wenn man sie formen wollte. Den Ausschneider stekt man von Zeit zu Zeit in ein

Stuͤk Seife, damit er leicht in das Stroh eindringt.

Nachdem das Ausschneiden gaͤnzlich beendigt ist und die Zeichen ausgeschnitten

sind, richtet man das Ende der Steknadeln wieder gerade und nimmt selbst die meisten

weg, indem man bloß zwei entgegengesezte um das Ganze festzuhalten steken

laͤßt; das Papier, welches als Dessin diente, entfernt man jezt und kann es

selbst wegwerfen; man nimmt das Werkzeug zum Nuͤanciren, den

Nuͤancirer Fig. 16., welcher nichts als ein dreiekiges und sehr zugespiztes Werkzeug

von Stahl ist; es ist mit einem Stuͤk abgedrehten Buchsbaumholzes gestielt

und hat an seinem anderen Ende eine runde und ebene Oberflaͤche wie ein

Petschaft; man macht mit der Spize alle Stuͤke des Dessins, eines nach dem

anderen, los und reiht sie auf einer recht gleichfoͤrmigen Platte

beilaͤufig auf dieselbe Art aneinander wie sie auf dem Ausschnitt waren und

endlich trennt man davon den Boden. Nach der Ordnung, welche wir den Strohtafeln

gaben, haben wir zuerst die himmelblauen Stuͤke weggenommen; wir machen davon

eben so viele Stuͤke von Gruͤn, welche wir daneben legen, dann die

gelben und endlich die rothen.

Man uͤberstreicht ein Papier, welches groß genug ist um die vier Ausschnitte

zu vereinigen, mit Mehlkleister und bringt den himmelblauen Boden darauf, auf

welchem man mit der Spize des Nuͤancirers die gruͤnen Stiele an der

ihnen bestimmten Stelle auflegt: man macht die große Nelke roth, die kleine gelb,

die Knospe zur Seite dieser lezteren roth, so wie auch die Knospe, welche unter der

großen Nelke ist und endlich die andere Knospe gelb. Man befestigt das Ganze, indem

man den Nuͤancirer, welcher zur Uebertragung der Blumen diente, umkehrt und

mit dem flachen Theil des Werkzeuges ausdruͤkt. Man nuͤancirt auf das

Roth, indem man das Gelb an die Stelle des Gruͤn, das Himmelblau an die

Stelle des Roth und das Gruͤn an die Stelle des Gelb bringt. Auf dem gelben

Boden nuͤancirt man, indem man das Roth an die Stelle des Gruͤn, das

Gruͤn an die Stelle des Roth, das Himmelblau an die Stelle des Gelb immer in

Vergleich mit dem zuerst nuͤancirten bringt. Alsdann hat man auf dem

gruͤnen Boden nur noch das Himmelblau fuͤr die Stiele, das Gelb

fuͤr die drei rothen Blumen des ersteren und das Roth fuͤr die beiden

lezteren Blumen eben desselben anzubringen. Man bringt diese Tafel zwischen zwei

Blaͤtter Papier und legt sie in ein Foliobuch, auf welches man sich sezt.

Man verfaͤhrt eben so mit den drei anderen Reihen und wenn die lezte eine

halbe Stunde in dem Buche zusammengedruͤkt geblieben ist, nimmt man sie aus

dem Papiere, welches jede Tafel umhuͤllte, bringt sie zwischen troknes Papier

und sodann unter die Presse, wobei man eben so verfaͤhrt, wie ich es

vorschrieb, als es sich darum handelte, die Halme aneinander zu pappen, um daraus

Tafeln zu verfertigen. Man verfertigt die Enden der Futterale auf dieselbe Art.

Um diese kleinen Tafeln zu formen, hat man acht aͤhnliche Formen; man bringt

in jede ein nuͤancirtes Dessin. Man oͤffnet die Zeichen mit einer

Spize, legt sie genau auf die messingenen Spizen, bedekt sie mit dem Kissen und

richtet sie in einer eigends hiezu gemachten Eisenblechbuͤchse genau

aufeinander; damit sie sich nicht verruͤken, stellt man diese Buͤchse

auf eine etwas dike Eisenplatte, legt auf das obere Kissen eine andere Eisenplatte,

sezt sie einem starken Druk unter der Presse aus und laͤßt sie unter

derselben troknen. Ehe man jedes Dessin mit dem Kissen bedekt, befeuchtet man mit

der feuchten Zunge die Ruͤkseite dieses Dessins, was nie vergessen werden

darf.

Wir werden hier nicht das Verfahren beschreiben, wie man das Futteral (Etui) macht,

welches von Pappendekel ist und keine Schwierigkeiten darbietet; es gehoͤrt

dieser Gegenstand zur Kunst der Personen, welche Arbeiten aus Pappendekel

verfertigen, obgleich ihn der Stroharbeiter macht. Man bediene sich hiezu eines

Pappendekels (Kartenpapiers), wie man ihn fuͤr die Ruͤken der

Spielkarten verfertigt (Cartiers) und den man mehr oder

weniger dik macht, je nach dem Gegenstande wozu er bestimmt ist; zum Stok (Seele)

des Futterales bedient man sich eines aus sechs Blaͤttern Papier gebildeten

Pappendekels, zum Ueberzug und zum Dekel eines aus zehn Blaͤttern bestehenden

Pappendekels. Alles dieses pappt man mit Mehlkleister auf eifoͤrmige Formen

aus Nußbaumholz. Die Enden des Gerippes verklebt man mit dikem arabischem Gummi.

Es handelt sich nun bloß noch darum, die erhobene Arbeit, welche wir vollendet haben,

auf dem Gerippe anzubringen. Man loͤst eine oder zwei Unzen arabisches Gummi

in moͤglichst wenig reinem Wasser auf, und macht aus sehr duͤnnem

Kartenpapier Muster, so lang als die Stuͤke, welche sowohl den Boden als den

Dekel des Futterales bedeken muͤssen, wobei man oben und unten an jedem

Stuͤke einen Vorsprung von 2 oder 3 Millimeter laͤßt, um daselbst die

Streifen anzubringen.

Die beiden Raͤnder dieser Muster muͤssen moͤglichst parallel

seyn.

Nachdem man den Dekel vom Boden um 3 oder 4 Millimeter getrennt hat, bezeichnet man

mit einem Zirkel (Fig. 10.) von 2 Millimeter Oeffnung auf dem Dekel und auf dem Boden zwei

Punkte, welche einander gegenuͤber stehen und 2 Millimeter vom Rande entfernt

sind; man bereitet die acht Stuͤke von einer der Reihen, welche vier

Futterale bedeken muͤssen; man uͤberzieht sie mit hinreichend dikem

Gummi und faͤngt mit einem der Boͤden an, dessen obere Flaͤche

man mit den zwei Punkten, die man auf dem Gerippe bezeichnet hat, zusammentreffen

macht. Man verbindet das Ganze fest mit einem breiten und feinen Leinenband und geht

dann an ein zweites, hierauf an ein drittes, endlich an ein viertes. Waͤhrend

dieser Zeit troknet das Gummi hinreichend ein, damit die Tafel des ersteren nicht

aus ihrer Lage kommen kann. Man nimmt das erste wieder vor, windet das Leinenband

ab, und sezt die zweite Tafel eben so auf; man verbindet neuerdings, bis man die

zweite Tafel auf das vierte gebracht hat. Man nimmt das erste wieder vor, um auf

dessen Dekel eine der Tafeln anzubringen und faͤngt endlich die Reihe wieder

an, um auf dieselbe Art die zweite Tafel auf dem Dekel anzubringen, und immer in

derselben Ordnung. Bei dieser lezteren Operation wikelt man das Leinenband sehr fest

um und laͤßt troknen.

Man verfaͤhrt auf dieselbe Art mit einer anderen Reihe von vier Futteralen und

so fort, bis man den ganzen Ausschnitt beendigt hat, welcher sechzehn Futterale

bildet, was man eine Abtheilung (partage) nennt.

Wenn man mit Aufmerksamkeit gearbeitet hat, so muͤssen alle fuͤr die

Streifen bestimmten leeren Raͤume gleichfoͤrmig vertheilt seyn, 2

Millimeter am Halse, sowohl auf dem Dekel als unter demselben und 3 Millimeter an

den beiden Enden.

Es handelt sich nun darum, Plaz fuͤr die Streifen zu machen, welche man auf

beiden Seiten laͤngs des Futterales anbringen muß. Man bringt es daher von

der Seite zwischen zwei sehr dike Leisten, wovon einer auf der Tafel durch

hoͤlzerne Naͤgel und Kleister befestigt ist; der zweite ist zur Seite

durch einen hoͤlzernen Nagel befestigt, worauf er sich wie auf einem Centrum

drehen kann. Zwischen diese beiden Leisten wird das Futteral eingezwaͤngt und

man befestigt es in dieser Lage durch ein Stuͤk Kork, damit es nicht von der

Stelle weichen kann. Alsdann bezeichnet man mit einem Zirkel, der eine hinreichende

Weite, aber die moͤglichst kleinste hat, von zwei Millimeter, wenn dieß

nichts verhindert, zwei Punkte oben und unten, und schneidet vermittelst des

eisernen Lineales und einer guten Lanzette das Strohstuͤk bis auf den Pappendekel durch. Diese

beiden kleinen Streifen sind leicht zu beseitigen.

Wenn alle Futterale so zubereitet sind, faͤngt man an Streifen auf denselben

aufzupappen. Diese Streifen schneidet man aus einer Strohtafel vermittelst des

eisernen Lineales und einer Lanzette, nachdem man mit einem Zirkel ihre

erforderliche Breite genommen hat. Man leimt sie mit hinreichend dikem Gummi,

befestigt sie in ihrer Lage, indem man sie mit dem Glaͤttbein Fig. 2.

uͤberfaͤhrt und laͤßt sie ganz austroknen.

Nach dem Troknen schneidet man mit einer Lanzette diese Streifen in der Hoͤhe

der Gegenstaͤnde ab, damit der Plaz fuͤr die anderen Streifen, welche

die Kreise oben und unten und am Halse des Futterales bilden muͤssen, frei

bleibt.

Ehe man diese Kreise anbringt, muß man die Enden verpappen. Diese Enden sind kleine

rechtwinkeliche Tafeln: man verpappt sie mit Gummi und legt sie so, daß das auf

ihnen befindliche Dessin genau in der Mitte ist; man druͤkt sie gegen die

flache Hand, wodurch das Ueberfluͤssige uͤber die Raͤnder

herabgedruͤkt und hinreichend befestigt wird. Wenn das Gummi troken genug

ist, schneidet man das Ueberfluͤssige mit einer kleinen Schere ab und

befestigt die Raͤnder, indem man mit dem Glattbein darauf druͤkt.

Man kann alsdann die Streifen anbringen, welche man auf dieselbe Art wie die

uͤbrigen ausschneidet und auf aͤhnliche Weise befestigt. Man schneidet

die beiden Enden auf Einmal mit einer Lanzette aus, und zwar rautenfoͤrmig,

wodurch das Gefuͤge hinreichend verstekt wird.

Wenn das Ganze vollkommen troken ist, puzt man es mit einer reinen Leinewand, die man

mit etwas Speichel schwach befeuchtet, um das uͤberschuͤssige Gummi,

welches sich immer auf der Oberflaͤche des Strohes festsezt, zu beseitigen.

Man druͤkt alle Winkel nieder, indem man mit einem elfenbeinernen

Glaͤttwerkzeug oder einem mit Holz gestielten Wolfszahn daruͤber

faͤhrt; man bedient sich auch nach Umstaͤnden eines Eberzahnes,

welcher eben so gestielt ist.

Nach diesem Beispiel kann man sich eine Vorstellung machen, wie alle Stroharbeiten

ausgefuͤhrt werden, denn man verfaͤhrt immer auf dieselbe Art; man muß

nur Geschmak haben und zeichnen koͤnnen wenn man flache, d.h. nicht erhobene,

Arbeiten ausfuͤhren will; alsdann muß man aber zur Vollendung der Arbeit das

Stroh stechen, das heißt auf der glatten Oberflaͤche Striche eingraviren

koͤnnen, womit man die Schatten, welche die Gegenstaͤnde hervorheben,

nachahmt, was nicht schwierig ist. Man verfaͤhrt folgendermaßen.

Ueber das Stechen des Strohes.

Es gibt zwei Methoden die Ausschnitte zuzubereiten: entweder incrustirt man das

Dessin, welches man nuͤancirt, auf einem himmelblauen Grunde, und gravirt es

auf unten beschriebene Weise, nachdem man es gut gepreßt hat; oder man macht eine

Kamee, welche nur auf zwei Farben gut gelingt, dem Weiß oder gebleichten Stroh, und

dem Himmelblau. Man legt die Strohtafeln, welche man ausschneiden will, abwechselnd

der Laͤnge und der Quere nach hin. Wenn der Ausschnitt vollendet ist,

incrustirt man denjenigen, dessen Stroh der Quere nach liegt, in den Boden, dessen

Stroh der Laͤnge nach liegt und umgekehrt. Wenn die Tafeln aus der Presse

kommen, stellen sie einen damascirten Stoff dar, welchen man nur noch zu stechen

braucht.

Der Stichel, dessen man sich bedient, ist dreiekig, aus gehaͤrtetem Stahle

verfertigt und an seinen Kanten, besonders aber auf der Spize sehr schneidend. Man

zeichnet die Schatten und die Umrisse mit der Spize, welche dem Stroh seinen

natuͤrlichen Firniß benimmt; durch Uebung bringt man es bald dahin, daß man

den Strohfaden weder verschlizt noch verkrazt. waͤhrend des Stechens

traͤgt man mit der Spize des kleinen Fingers gut abgeriebenen und mit Gummi

verdikten Carmin oder Indigo auf, welchen man mit demselben Finger durch etwas

Speichel verduͤnnt. Man wendet diese beiden Farben nie zu gleicher Zeit,

sondern nach Umstaͤnden und nach dem Gegenstande entweder die eine oder die

andere an. Ich habe auf diese Art sehr schoͤne Zeichnungen und selbst Figuren

ausgefuͤhrt, wovon Fig. 17. ein Beispiel

gibt.

Wie man Boͤden von unbestimmter Groͤße

macht.

Dieß haͤngt von dem gewaͤhlten Dessin ab; da das Stroh sehr kurz ist,

weil man es nur von einem Knoten bis zum anderen nehmen kann, so mußte man ein

Verfahren ausmitteln, um der Arbeit eine große Dimension geben zu koͤnnen,

ohne daß man die Fugen bemerken kann und so, daß das Ganze ein fortlaufendes Dessin

darstellt. Zu diesem Ende legt man sein Dessin, welches nicht mehr als 15 Centimeter

im Gevierte haben kann, so, daß es auf jeder Seite zwei oder drei Zweige gibt,

welche mit eben so vielen Zweigen auf der parallelen Seite vollkommen

zusammentreffen. Wenn alsdann der Ausschnitt so beendigt und gepappt ist, wie ich es

so eben fuͤr die zu gravirenden Tafeln angegeben habe, naͤhert man sie

einander mit den Seiten, welche zusammentreffen muͤssen, und schneidet die

Raͤnder bis zum Striche des Dessins ab; alsdann pappt man sie nach diesen

Strichen eines an das andere, wodurch man sie von beliebiger Groͤße

herstellen kann. Fig. 18. gibt davon ein Beispiel. Diese Dessins sind nur dann schoͤn,

wenn man weißes Stroh oder die Himmelfarbe anwendet.

Wie man sehr aͤhnliche Portraits aus Stroh verfertigen

kann.

Man verschafft sich eine Form, welche von einer sehr aͤhnlichen Medaille

genommen ist; ich werde sogleich das Verfahren dazu angeben. Man macht einen Abdruk

mit starkem Papier, wie ich es bereits beschrieben habe, und ordnet Strohtafeln nach

den Nuͤancen, welche die verschiedenen Theile der Figur haben muͤssen.

Ich nehme an, man wolle einen roͤmischen Kaiser machen, welcher eine

groͤßere Anzahl verschiedener Farben haͤtte als andere Portraits:

schwarz fuͤr die Haare, gruͤn fuͤr den Lorbeerkranz, roth

fuͤr das Band, welches ihn zusammenhaͤlt, fleischfarben fuͤr

die Figur, gelb fuͤr die Einfassung, und himmelblau fuͤr den

Grund.

Man befestigt diese kleinen Tafeln von der Große des Papiers auf eine Platte von

Apfelbaumholz vermittelst dreier Steknadeln, deren Gebrauch ich (oben S. 309.)

angegeben habe, und zwar in folgender Ordnung: schwarz, gelb, fleischfarben,

gruͤn, roth und himmelblau, endlich das Papier mit dem Abdruk und nagelt an

den vier Eken an. Man schneidet zuerst die Zeichnung aus, nuͤancirt, pappt,

preßt und gravirt zulezt. Man kann nur ein einziges Stuͤk mit diesen sechs

Tafeln erhalten; man verliert zwar viel Stroh, aber diese Arbeit hat auch einen

großen Werth.

Ueber die Anfertigung der Formen.

Um die verschiedenartigsten Arbeiten auszufuͤhren, kann man nie zu viele

Formen haben. Ich will, um die Verfahrungsweise auseinanderzusezen, eine

Denkmuͤnze als Beispiel waͤhlen. Angenommen, man wolle das Portrait

von Karl X. vermittelst eines 5 Frankenstuͤkes nehmen, so waͤhlt man

zuerst das neueste Stuͤk aus, welches man sich verschaffen kann; man nimmt

ein recht breites, auf einer seiner Flaͤchen sehr ebenes und polirtes Horn

(alle Messerschmide verstehen es auf diese Art zuzubereiten) und schneidet daraus

ein Vierek, etwas groͤßer als das Stuͤk; man erhizt zwei Platten von

geschmiedetem Eisen, die Einen Centimeter dik und groͤßer als das Horn sind,

sehr stark, aber nicht bis zum Rothgluͤhen; sie duͤrfen nicht so heiß

seyn, daß sie das Horn verbrennen. Auf eine dieser Platten legt man zwei oder drei

Blaͤtter weichen und starken Pappendekel, welchen man ein wenig befeuchtet

hat; auf dieselben legt man die Waffen Frankreichs, wovon man keinen Abdruk machen

will, und auf die Vorderseite, welche man schwach geoͤhlt hat, legt man die

polirte Seite des Horns, so daß eine der Seiten des Viereks uͤber dem Kopfe

ist; man legt endlich mit Geschiklichkeit die zweite heiße Eisenplatte so daruͤber, daß man

nichts verruͤkt, worauf man die Presse allmaͤhlich niederschraubt. Das

Horn erhizt sich, erweicht sich; man faͤhrt fort den Druk etwas zu

verstaͤrken, bis man bemerkt, daß die Dike des Horns so weit abgenommen hat,

daß man annehmen darf, daß alle erhobenen Theile sich gut in das Horn

eingedruͤkt haben; alsdann verstaͤrkt man den Druk nicht mehr und

laͤßt das Ganze unter der Presse erkalten, welche man erst 24 bis 36 Stunden

spaͤter aufschraubt. Das Stuͤk wird sich alsdann sehr gut

eingepraͤgt haben, ohne im Geringsten beschaͤdigt zu seyn.

Man bohrt sodann ein Loch in jedes Ek des Horns und befestigt in jedem ein Zeichen,

welches nichts als ein 2 Millimeter dikes Messingstaͤngelchen ist, das um 3

Millimeter uͤber das Horn auf der Seite der Figur herausragt. Man treibt es

durch Hammerschlaͤge, welche man auf die entgegengesezte Seite richtet,

hinein. Die Zeichen sind auf der Seite der Figur ein wenig platt geschlagen.

Wenn man besondere Dessins haben will, so kann man dieselben in erhobener Manier

stechen lassen, Abdruͤke davon aus Horn machen, und leztere nach dem so eben

angegebenen Verfahren so oft man will vervielfaͤltigen; alsdann muß aber der

Graveur auf dem Umriß der Form kleine Erhabenheiten lassen, welche die Stelle der

Zeichen angeben, damit sie sich immer an demselben Plaze befinden und man daher

nicht gezwungen ist, immer auf derselben Form auszuschneiden, deren man sich

ausschließlich zu bedienen genoͤthigt waͤre, um das Stuͤk,

welches man ausgeschnitten hat, zu formen.

Die so zubereitete Form reicht noch nicht hin; man muß sodann das Kissen machen.

Hierzu nimmt man mehrere Blaͤtter Kartenpapier, welche man aufeinander leimt

und waͤhrend sie noch feucht sind, auf dem Horn anbringt, um darauf die

Zeichen anzumerken, welche man in diese Kartenblaͤtter eindringen

laͤßt, nachdem man sie an ihren Stellen zuvor mit einer Spize durchstochen

hat. Man legt Anfangs Kartenblatter genug auf, damit sie die Laͤnge der

Zeichen uͤberschreiten und fuͤgt von denselben nacheinander noch so

viele zu, bis das durch die Presse gut geebnete Kissen um 2 Millimeter uͤber

die vorspringende Laͤnge der Zeichen hinausreicht.

Man bringt das Ganze unter die Presse und schraubt sie vorsichtig nieder, um die

Zeichen nicht zu beschaͤdigen. Man legt, wenn es noͤthig ist, auch

noch oben Kartenblaͤtter auf, und wenn man sicher ist, daß die Arbeit gelang,

zieht man die Presse stark an und laͤßt das Ganze so lange darunter, bis der

Eindruk vollendet ist. Bisweilen sieht man sich genoͤthigt kleine

Papierstreifen auf der Seite des Eindruks aufzupappen, um große Hoͤhlungen

auszufuͤllen, was auf keine andere Weise geschehen koͤnnte, Wenn man

aber dieses thut, so muß

man jedes Mal ein Blatt Papier uͤber die ganze Oberflaͤche pappen,

damit die zuvor angebrachten Papierstreifen nicht losgehen koͤnnen.

Sollte Jemand eine ausfuͤhrlichere Belehrung uͤber diesen Gegenstand

wuͤnschen, so kann er sich an mich wenden und ich werde ihm mit

Vergnuͤgen alle Aufschluͤsse ertheilen. Der Arbeiter, welcher mich

unterrichtete, gewann uͤber sechzigtausend Franken mit dieser Kunst; man war

fruͤher leidenschaftlich fuͤr Kunstwerke dieser Art eingenommen und

wuͤrde sie noch verschwenderisch bezahlen, wenn man sie sich zu verschaffen

wuͤßte. Ich wuͤnschte daß diese Kunst nicht verloren gehen

moͤchte und habe sie daher im groͤßten Detail beschriebet. Die

Stroharbeiten, welche man in den Gefaͤngnissen verfertigt, haben mit dieser

Kunst nichts gemein, und halten damit keine Vergleichung aus.

Tafeln