| Titel: | Beschreibung des Schmiede-Blasebalges oder Gebläses mit doppeltem Luftstrome und mit einem beweglichen, im Inneren desselben befindlichen Flügel, auf welchen Hr. Rabier ein Patent erhalten hatte. |

| Fundstelle: | Band 45, Jahrgang 1832, Nr. VI., S. 39 |

| Download: | XML |

VI.

Beschreibung des Schmiede-Blasebalges oder

Geblaͤses mit doppeltem Luftstrome und mit einem beweglichen, im Inneren

desselben befindlichen Fluͤgel, auf welchen Hr. Rabier ein Patent erhalten hatte.

Aus dem Recueil industriel. Januar 1832, S.

38.

Mit Abbildungen aus Tab.

II.

Rabier, uͤber den Schmiede-Blasebalg.

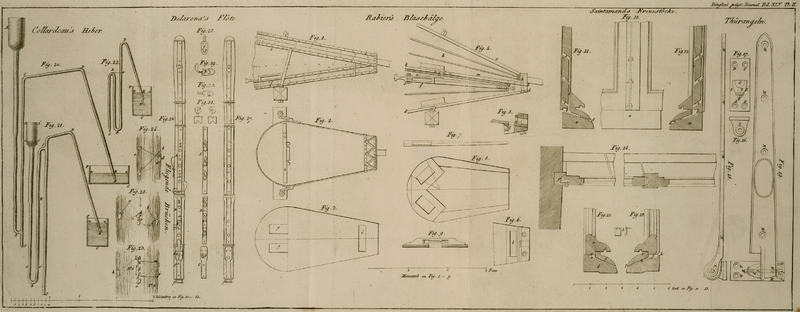

Fig. 1 ist ein

Seitenaufriß des Blasebalges.

Fig. 2 ist ein

Grundriß oder eine Ansicht von Oben.

Fig. 3 stellt

die Zwischenwand vor.

Fig. 4 ist das

Gerippe des Geblaͤses.

Fig. 5 und

6 zeigt

die Muͤndung oder die Schnauze desselben im senkrechten Durchschnitte und von

Oben gesehen.

Fig. 7 und

8 gibt das

Profil und den Grundriß eines Fluͤgels.

Fig. 9 ist die

untere Querstange, welche mit einer Entladungsklappe versehen ist.

a, b, c, d, Fig. 4 sind vier Gestelle,

durch welche das Innere des Geblaͤses in drei Raͤume abgetheilt wird.

Der obere dieser Raͤume ist der Behaͤlter, aus dem die Luft in den

Herd der Schmiede getrieben wird; er wird ohne Unterbrechung und gleichmaͤßig

durch die beiden Lufteinsauger e, f, Fig. 1 und 4, mit denen er durch vier

Klappen communicirt, gespeist.

Das obere Gestell c und das dritte b sind beweglich: ersteres ist durch ein Charniergelenk mit einem Kopfe

verbunden, der mit der Muͤndung oder Schnauze einen Koͤrper bildet;

lezteres, hinter welchem sich die Stange und der Haken befindet, der die Gewichte

traͤgt, hat ein zugerundetes Ende, welches in eine, an der Muͤndung

oder der Schnauze angebrachte Kehle eingepaßt ist.

Von dem zweiten und vierten Gestelle b, d ist das eine

oberhalb, das andere unterhalb der Muͤndung oder Schnauze befestigt; sie

haben daher beide keine eigene Bewegung.

Die Luft gelangt durch zwei Klappen g

Fig. 2, welche

sich an dem breitesten Theile des Blasebalges befinden, in den unteren Einsauger F; aus diesem geht sie durch zwei in der Schnauze

angebrachte Oeffnungen, hebt zwei Klappen, und tritt dann in den Behaͤlter

H.

Der obere Einsauger e

Fig. 1

erhaͤlt die aͤußere Luft durch die Bewegung zweier, an der Seite

befindlicher Klappen, welche dadurch gebildet werden koͤnnen, daß man am

Ruͤken des dritten Gestelles c

Fig. 4 eine

hoͤlzerne Verstaͤrkung anbringt, in Folge welcher sich in dessen Dike

eine Oeffnung von 1 Zoll Hoͤhe machen laͤßt.

Zwei im Inneren des Gestelles befindliche Klappen stellen die Communication zwischen

diesem Einsauger und dem Behaͤlter her.

i, Fig. 3, ist eine Klappe,

k, Fig. 4, ist die Schnauze,

welche aus zwei Stuͤken besteht, die mit der Zwischenwand m und dem Boden des Blasebalges verbunden sind, und zwar

mittelst zweier Bolzen, deren Koͤpfe und Mutterschrauben sowohl mit dem Boden

des Blasebalges, als mit dem oberen Theile der Schnauze in einer Ebene liegen.

Eine im Inneren der Schnauze angebrachte Klappe schuͤzt das Innere des

Geblaͤses gegen die Einwirkung des Feuers; der Theil, den diese Klappe

einnimmt, ist vierekig ausgeschnitten; der uͤbrige Theil hingegen, in welchen

das Rohr eingepaßt wird, ist ausgerundet.

l, Fig. 4, 5 und 6 ist der in der Schnauze

angebrachte Canal.

Der Rauminhalt der beiden Einsauger betraͤgt beilaͤufig 1/2 des

Rauminhaltes des Behaͤlters.

Wenn man den Blasebalg in Bewegung sezen will, so belastet man das obere Gestell a mit einigen Gewichten; zieht man dann an der

Ziehkette, so naͤhert sich das dritte Gestell, an welchem die Stange

befestigt ist, dem zweiten Gestelle b; dadurch wird die

in dem Einsauger befindliche Luft comprimirt, sie oͤffnet mithin die Klappen

des Behaͤlters und dringt in diesen Raum, worauf sie das obere Gestell a emporhebt, und die Klappen, die sich in der Nahe der

Schnauze befinden, schließt. Durch das Emporheben des dritten Gestelles c wird der leere Raum des unteren Einsaugers

groͤßer, so daß mithin die Luft durch die beiden Klappen, die sie emporhebt,

in denselben eindringt. Laͤßt man in dieser Stellung die Ziehkette nach, so

sinkt das bewegliche Gestell, an welchem die Stange befestigt ist, wegen des an dem

Haken eingehaͤngten Gewichtes zuruͤk; in Folge hievon dehnt sich die

Luft in dem Raͤume, welcher sich uͤber dem Gestell befindet, aus, und

es dringt mithin eine neue Menge Luft durch die sich oͤffnenden Seitenklappen

ein. Durch diese Bewegung entsteht jene des ersten beweglichen Gestelles a, das sich in Folge des Gewichtes, welches oben auf den

Blasebalg gelegt wurde, wieder schließt. Die Luft schließt dann, indem sie

zusammengedruͤkt wird, die Klappen des Behaͤlters, und entweicht durch

das Rohr. Waͤhrend alles dieß geschieht, vermindert sich durch die

gegenseitige Annaͤherung des dritten und vierten Gestelles c, d der leere Raum des unteren Einsangers, die Klappen

am Boden des Blasebalges

schließen sich, und die Luft geht durch die beiden in der Schnauze angebrachten

Oeffnungen. So wie nun diese Luft Kraft genug hat, um jener, die bereits in dem

Behaͤlter enthalten ist, das Gleichgewicht zu halten, offnen sich die in der

Naͤhe des Rohres befindlichen Klappen, und es dringt mithin neuerdings Luft

in diesen Raum.

Sezt man nun die Bewegung der Ziehkette fort, so erhaͤlt man auf dem Herde ein

staͤrkeres und gleichmaͤßigeres Feuer, indem, wenn einer der Einsauger

dem Behaͤlter Luft zu liefern beginnt, dieser Behaͤlter immer noch

eine bestimmte Quantitaͤt enthaͤlt, die von dem anderen Einsauger

herruͤhrt.

Einen weiteren Vortheil erhaͤlt man an diesem Blasebalge durch einen Falz,

welcher an dem oberen Gestelle angebracht ist. Oeffnet man naͤmlich diesen

Falz mehr oder weniger, so geht eine gewisse Quantitaͤt Luft verloren, und in

dem Maße dieses Verlustes vermindert sich die Kraft des Windes, der bei dem Rohre

ausstroͤmt. Diese Einrichtung ist, wenn nur kleine Stuͤke geschmiedet

werden, in Bezug auf den Verbrauch an Brennmaterial sehr vorteilhaft, indem man die

Intensitaͤt des Feuers dadurch nach Belieben vermindern kann.

Da nun bei diesem Baue des Blasebalges nicht bei jedem Zuge der Ziehkette alle in dem

Behaͤlter eingeschlossene Luft verbraucht wird, so folgt hieraus, daß die

Flamme immer weggetrieben wird, und nur dann in das Innere des Blasebalges

zuruͤktreten kann, wenn das Spiel der 4 Klappen des zweiten Gestelles ganz

aufgehoͤrt hat: ein Umstand, der nur Statt finden koͤnnte, wenn der

Blasebalg gaͤnzlich in Unordnung gerathen waͤre.

Vergleichende Tabelle der Versuche, welche in Gegenwart des

Generalinspectors der Artillerie, Baron Tirlet, im Arsenale zu Rennes gemacht

wurden.

Textabbildung Bd. 45, S. 41

Blasebaͤlge; einer

anhaltenden Schmiede; von Paris; des Hrn. Rabier; Bemerkungen;

Total-Laͤnge; Total-Breite; Total-Hoͤhe;

Gewicht der Blasebaͤlge; Gewicht auf dem Scheitel des Balges; Gewicht,

welches in den Haken eingehaͤngt; Der Blasebalg des Hrn. Rabier, mit

welchem die versuche gemacht wurden, war mit Schafleder bekleidet; zu

wuͤnschen waͤre vielleicht, daß die Versuche mit einem mit

Kuhleder bekleideten Blasebalge wiederholt wuͤrden

An diese drei Blasebalge wurden neun Achsen Nr. 2

geloͤthet; die Schmiede arbeiteten nach einander an jeder der Schmieden; die

Roͤhren hatten eine ovale Form, welche vorher als fuͤr alle drei

Blasebaͤlge vorteilhaft erkannt worden.

Tabelle der Resultate.

Textabbildung Bd. 45, S. 42

Angabe der Versuche;

Blasebaͤlge; einer anhaltenden Schmiede; von Paris; des Hrn. Rabier; 1ste

Gluͤhe; 2te Gluͤhe; 3te Gluͤhe; Austritt aus dem Feuer;

Eintritt in das Feuer; Dauer der Gluͤhe; Mittlere Dauer der

Gluͤhe; Zahl der Zuͤge der Ziehkette in einer Minute

Tafeln