| Titel: | Bericht des Hrn. Th. Olivier über die verschiedenen Maschinen zur Verfertigung von Schwefelhölzchen, welche der Société d'encouragement vorgestellt wurden. |

| Fundstelle: | Band 45, Jahrgang 1832, Nr. LII., S. 209 |

| Download: | XML |

LII.

Bericht des Hrn. Th. Olivier uͤber die verschiedenen Maschinen

zur Verfertigung von Schwefelhoͤlzchen, welche der Société

d'encouragement vorgestellt wurden.

Aus dem Bulletin de la Société

d'encouragement. Januar 1832, S. 11.

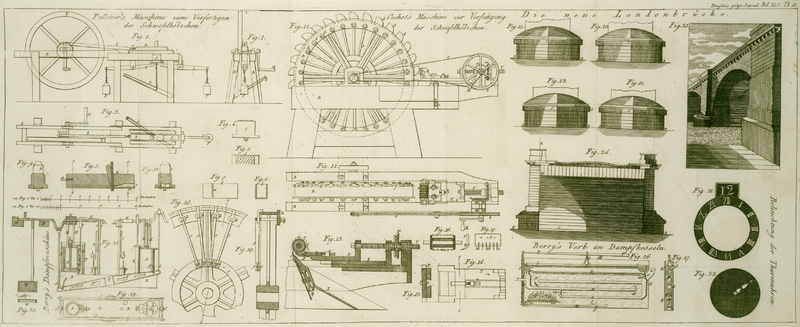

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Olivier, Bericht uͤber die verschiedenen Maschinen zur

Verfertigung von Schwefelhoͤlzchen.

Hr. Chevolot Sohn, Tischler zu Is-sur-Tille

im Département de la Côte d'or, sandte der

Gesellschaft ein sehr huͤbsch verfertigtes Modell einer angeblich von ihm

erfundenen Maschine zur Verfertigung der Schwefelhoͤlzchen. Die Commission,

welche der Gesellschaft einen Bericht uͤber diese Maschine zu erstatten

beauftragt war, uͤberzeugte sich jedoch, daß dieselbe nicht neu, sondern ganz

identisch mit der Maschine des Hrn. Pelletier ist, welche

zwar nirgends abgebildet, aber doch im ersten Bande des Dictionnaire technologique ausfuͤhrlich beschrieben ist. Die

Commission hatte zwar hiemit allein schon ihre Aufgabe geloͤst, sie glaubt

aber nichts Unzwekmaͤßiges zu thun, wenn sie hier noch eine Vergleichung der

Pelletier'schen Maschine mit einer anderen, von ihr

ganz verschiedenen Maschine, welche Hr. Cochot im

Faubourg St. Antoine erbaute und den Mitgliedern der Commission zu zeigen die

Gefaͤlligkeit hatte, mittheilt.

Beschreibung der Pelletier'schen Maschine zur Verfertigung der

Schwefelhoͤlzchen.

Diese Maschine besteht aus einer Tischlerbank B

Fig. 1, auf

der sich zwischen zwei Falzen und durch eine Hin- und Herbewegung der Hobel R schiebt, welcher ein horizontales n und 24 senkrechte Hobeleisen traͤgt. Das

Stuͤk Holz wird durch ein vierekiges, in der Bank angebrachtes Loch

emporgehoben, und zwar mittelst zweier Hebel 11', an deren Enden sich ein Gewicht

von 60–70 Pfunden befindet. Die Hin- und Herbewegung wird dem Hobel

durch das Kurbelstuͤk b, welches mit dem einen

Ende an dem Kopfe des Hobels, und mit dem anderen an der geknieten Kurbel c befestigt ist, mitgetheilt. Auf diese Kurbel

laͤßt man die Triebkraft wirken.

Wenn der Hobel nach Vorwaͤrts geht, so spalten die 24 senkrechten Hobeleisen

zuerst das Stuͤk Holz der Laͤnge nach in Stuͤke von der Dike

der Schwefelhoͤlzchen; nachdem er um 3 bis 4 Millimeter vorwaͤrts

gegangen, tritt das horizontale Hobeleisen in Thaͤtigkeit, und loͤst

die 24 ausgeschnittenen Hoͤlzchen los, die sich dann in das Innere des Hobels

legen. Durch die ruͤkgaͤngige Bewegung, welche der Hobel hierauf

erhaͤlt, werden die Hoͤlzchen aus dem Hobel ausgestoßen, und gelangen

dann in eine kleine Buͤchse, welche sich unter dem aͤußersten Ende des

Laufes des Hobels befindet. Ein Flugrad, welches an der Welle der geknieten Kurbel

angebracht ist, erleichtert und regulirt die Bewegung.

Fig. 1 ist ein

Seitenaufriß der Maschine.

Fig. 2 zeigt

die Maschine von Vorne.

Fig. 3 ist ein

Grundriß derselben.

An allen Figuren bezeichnen gleiche Buchstaben gleiche Gegenstaͤnde.

B ist die Hobelbank.

M die in c gekniete Kurbel,

an der das Zwischenstuͤk b, welches mit dem einen

Ende in den Hobel R eingehakt ist, befestigt ist.

d ist die Buͤchse, in die die fertigen

Hoͤlzer gelangen.

V das Flugrad.

PP' sind Gewichte, die an den Hebeln ll' angehaͤngt sind; diese Hebel heben den

Traͤger S empor, auf welchem das Holz, das

zerschnitten werden soll, befestigt ist.

Fig. 4 und

5 zeigen

diesen Traͤger in vergroͤßertem Maßstabe, und zwar Fig. 4 im Aufrisse und

Fig. 5 im

Grundrisse. Dieser Traͤger ist an seiner oberen Flaͤche mit kleinen

eisernen Spizen versehen, durch welche das Holz an seiner Stelle erhalten wird; an

seinem unteren Ende hingegen befindet sich ein Ring, durch den ein Strik gezogen

wird, mittelst welchem man den Traͤger herabziehen kann, wenn man ein neues

Stuͤk Holz einsezen will. Dieser Strik befindet sich an einem Hebel, den man

mit dem Fuße bewegt.

Fig. 6 ist ein

Querdurchschnitt der Buͤchse fuͤr die Hoͤlzchen. Fig. 7 zeigt

dieselbe im Seitenaufrisse. n ist eine Spalte, welche in

den beiden Seitenwaͤnden angebracht ist, und in welche man einen Bindfaden legt, mit dem man die

Hoͤlzchen, wenn die Buͤchse angefuͤllt ist, zusammenbinden

kann.

Fig. 8 ist ein

Laͤngendurchschnitt des Hobels; Fig. 9 ist ein

Querdurchschnitt desselben nach der Linie x'y'; Fig. 10 endlich ist ein

Querdurchschnitt nach xy.

a ist ein Ringnagel, in den das Ende des

Kurbelstuͤkes b eingehakt wird.

m ist das senkrechte Hobeleisen, durch welches das Holz

gespalten wird: dieses Eisen hat 24 duͤnne, flache, und so weit von einander

entfernte Zaͤhne, als man die Hoͤlzchen dik machen will.

n ist das horizontale Hobeleisen, durch welches das Holz

in duͤnne Platten geschnitten wird.

g ist die Oeffnung, durch welche die Hoͤlzchen in

die Buͤchse gelangen. Die Maschine wird auf folgende Weise gehandhabt:

Man hakt das Kurbelstuͤk aus, schiebt den Hobel zwischen den beiden Falzen

vorwaͤrts, sezt den Fuß auf den Hebel L und

bringt dadurch den Traͤger herab; dann bringt man das Stuͤk Holz,

welches zerschnitten werden soll, in das vierekige Loch, in welchem sich der

Traͤger bewegt, schiebt den Hobel wieder zuruͤk, und hakt das

Kurbelstuͤk ein, worauf die Maschine zur Arbeit fertig ist.

Beschreibung der Cochot'schen Maschine.

Man denke sich ein Rad, dessen Felge aus dem Holze bestehe, welches zu

Schwefelhoͤlzchen zerschnitten werden soll; ferner einen Cylinder von

geringem Durchmesser, der an seinem Umfange mit duͤnnen, gut schneidenden,

staͤhlernen und so weit von einander entfernten Klingen versehen ist, als die

Hoͤlzchen breit werden sollen; und endlich ein Eisen von der Breite der

Felge, welches die Stelle eines Hobels vertritt, und senkrecht und tangental gegen

den kleinen Cylinder gestellt ist. Man denke sich, daß der Cylinder und das

senkrechte Hobeleisen von demselben Wagen, der mittelst einer Schraube an die Felge

angedruͤkt wird, getragen wird, und zwar das senkrechte Hobeleisen in

unveraͤnderlicher Stellung, der Cylinder hingegen auf seinen Zapfen

beweglich. Man denke sich ferner die Achse des Rades und des kleinen Cylinders in

einer horizontalen Flaͤche.

Wenn man nun den Cylinder mittelst einer Schraube gegen die Felge druͤkt, so

dringen die Klingen auf eine gewisse Tiefe in die Felge; und wenn dann das Rad in

Bewegung gesezt wird, so wird der Hobel die Felge in duͤnne Baͤnder

von der Dike der Hoͤlzchen schneiden, waͤhrend der Cylinder, der sich

frei um seine Achse dreht, dieses Band mittelst seiner Klingen in kleine

Hoͤlzchen von der Breite der Schwefelhoͤlzchen schneidet.

Wenn das Rad seine Umdrehung vollendet hat, so senkt man die Schneideklingen

neuerdings mittelst einer Drukschraube in die Felge ein, so daß man auf diese Weise

mit groͤßter Leichtigkeit und Regelmaͤßigkeit die ganze Felge in

Hoͤlzchen zerschneiden kann. Ist dieß geschehen, so wird die Felge durch eine

neue ersezt. Damit dieß nun schnell geschehen kann, damit der Arbeiter die Bewegung

nicht bei jeder Umdrehung des Rades, um den Wagen um die noͤthige Entfernung

vorwaͤrts zu schieben, unterbrechen darf; und damit das Holz immer in der

Richtung seiner Fasern dem Hobel dargeboten wird, hat Hr. Cochot seine Maschine auf folgende Weise eingerichtet.

Das Rad R

Fig. 11 von 1

Meter im Halbmesser, besteht aus einem flachen eisernen Reifen, dessen Breite der

Laͤnge der Schwefelhoͤlzchen gleichkommt. Dieser Reifen, der den

Reifen der gewoͤhnlichen Raͤder aͤhnlich ist, ist an 6

gußeisernen Radien oder Speichen befestigt. An dem Umfange dieses Reifens befestigt

man mittelst Zwingen 30 Stuͤk Holz, welche jenen Hoͤlzern

aͤhnlich sind, die die Arbeiter gewoͤhnlich zum Schneiden der

Schwefelhoͤlzchen mit dem Schnizmesser nehmen. Die Fasern des Holzes

muͤssen nach der Breite des kreisfoͤrmigen Reifens laufen.

Die Triebkraft laͤßt Hr. Cochot nicht unmittelbar

auf dieses Rad, welches die Hoͤlzer mit sich fuͤhrt, wirken, sondern

auf eine horizontale, an der Seite des Wagens befindliche Welle; die drehende

Bewegung theilt er dem Rade mittelst einer Kette à la

Vaucanson mit. Mittelst einer Winkelverzahnung erhaͤlt die

Drukschraube ihre fortwaͤhrende Bewegung.

Die Drukschraube bewirkt, daß der Wagen nach jeder Umdrehung des Rades um die Dike

eines Schwefelhoͤlzchens vorwaͤrts schreite. Man braucht daher die

Bewegung der Maschine nur dann zu unterbrechen, wenn alles Holz verbraucht ist, und

man das Rad neuerdings wieder beladen will.

Aus dieser gedraͤngten Beschreibung allein ergibt sich schon, daß die Maschine

des Hm. Cochot in einer und derselben Zeit wenigstens

eben so viel Arbeit liefert, als 30 Handarbeiter. Wir wollen jedoch die Arbeit der

Maschine noch weiter mit jener Arbeit vergleichen, die in einer Werkstaͤtte

von 30 Arbeitern vollbracht wird.

Ein Arbeiter kann in einer Tagarbeit von 14 Stunden 75 große Buͤschel

Schwefelhoͤlzchen, jeden zu 700 Hoͤlzchen, schneiden und binden, und

verdient damit 1 Fr. 75 Cent. bis 2 Franken.

Jeder Buͤschel von 700 Hoͤlzchen kostet in der Fabrik 5 Cent.: 30

Arbeiter liefern mithin in einem Tage 2250 Buͤschel, welche der Fabrikant um

112 Fr. 50 Cent. verkauft. Da der Kaufmann oder Kraͤmer das um 10 Cent.

verkauft, was ihm der Fabrikant um die Haͤlfte dieses Preises liefert, so wird das

Product, welches 30 Arbeiter in einem Tage erzeugen, von dem Kraͤmer um 225

Franken verkauft. Zieht man nun den Lohn der Arbeiter mit 52 Franken 50 Cent., den

Taglohn zu 1 Fr. 75 Cent. gerechnet, ab, so bleibt dem Fabrikanten ein Gewinn von 60

Franken.

Die Maschine des Hrn. Cochot erzeugte mehrere Monate

hindurch taͤglich, den Tag zu 14 Stunden gerechnet, fuͤr 250 Franken

Arbeit. Die fabricirten Hoͤlzchen mußten jedoch gebunden werden, und dazu

verwendete Hr. Cochot 12–20 Knaben oder

Maͤdchen, uͤber welche eine aͤltere Frau die Aufsicht

fuͤhrte. Der Lohn der Kinder betrug 25 bis 40 Cent. des Tages; jener der

Aufseherin belief sich auf 3 Franken, was im Durchschnitte taͤglich eine

Ausgabe von 9–10 Franken machte. Die Maschine wurde mittelst eines Pferdes

getrieben, so daß auch noch die Unterhaltung des Pferdes und der Maschine in

Anschlag kommt.

Nach Abzug aller dieser Kosten lieferte die Maschine des Hrn. Cochot mithin doch noch taͤglich fuͤr 200 Franken Arbeit,

und folglich wenigstens drei Mal so viel als eine Werkstaͤtte von 30

Arbeitern zu liefern im Stande ist. Der Ankauf des Holzes und die Kosten des

Schwefelns brauchen nicht in Anschlag gebracht zu werden, da sich diese wie 67 zu

200 verhalten.

Ich will nun aber auch die beiden Maschinen unter sich vergleichen. An jener des Hrn.

Pelletier bewegt sich der Hobel, waͤhrend das

Holz, aus welchem die Hoͤlzchen geschnitten werden, unbeweglich bleibt. Wenn

die 24 Hoͤlzchen fertig und in die dafuͤr bestimmte Buͤchse

gelangt sind, so hebt sich das Holz senkrecht um so viel als die Dike eines

Hoͤlzchens betraͤgt, und die Arbeit beginnt von Neuem, so daß sich das

Holz mithin nicht bestaͤndig, sondern absazweise bewegt.

An der Maschine des Hrn. Cochot hingegen schreitet der

Cylinder, der die Klingen traͤgt, allmaͤhlich und langsam

vorwaͤrts, waͤhrend sich die Stuͤke Holz, welche zerschnitten

werden sollen, bestaͤndig drehen.

An ersterer Maschine ist die Arbeit des Hobels regelmaͤßig; die

Hoͤlzchen erhalten saͤmmtlich gleiche Dike und gleiche Breite. An

lezterer bleibt sich hingegen die Arbeit des Cylinders nicht immer gleich. Der

Durchmesser dieses Cylinders bleibt naͤmlich unveraͤnderlich,

waͤhrend die Entfernung der Oberflaͤche des zu zerschneidenden Holzes

von der Achse des Rades, an welcher es befestigt ist, in dem Maße abnimmt, in

welchem das Holz zerschnitten wird. Hieraus ergibt sich, daß die ersten und die

lezten Hoͤlzchen, welche geschnitten werden, jenen aus der Mitte nicht ganz

gleich kommen.

Da uͤbrigens der Wagen allmaͤhlich und bei jeder Umdrehung des Rades um

die Dike eines Hoͤlzchens vorwaͤrts schreitet, so wuͤrde, wenn

die senkrechte Klinge, die die Arbeit eines Hobels versieht, allein (und ohne den

Cylinder) arbeitete, das Holz in Form eines Cylinders, der eine Archimedische

Schraubenlinie zur Basis hat, zerschnitten werden, so daß die bei der ersten

Umdrehung des Rades ausgeschnittenen Hoͤlzchen nicht durchaus gleiche Dike

haben koͤnnen. Waͤhrend des uͤbrigen Theiles der Arbeit

wuͤrde jedoch die Dike dieser Hoͤlzchen sich gleich bleiben, weil die

senkrechte Klinge die Streifen genau in der Form der Archimedischen Spirale

schneidet.

Die Maschine des Hrn. Pelletier scheint 30 Mal weniger

Arbeit zu geben, als jene des Hrn. Cochot; man brauchte

also 30 neben einander aufgestellte und durch eine einzige Triebkraft getriebene Pelletier'sche Maschinen, um die Resultate einer einzigen

Cochot'schen zu erhalten. Ueberdieß braucht leztere

weniger Raum als erstere; dafuͤr kosten aber die 30 Pelletier'schen Maschinen weniger, als die einzige Cochot'sche. Die 30 Hobel sind naͤmlich nicht so theuer, leichter

zu verfertigen und leichter auszubessern, als der Klingencylinder.

Bei der Anwendung der Maschine des Hrn. Pelletier ergibt

sich auch noch der Vortheil, daß man nur so viele Hobel in Bewegung zu sezen

braucht, als mit der Groͤße der Consumtion im Verhaͤltnisse steht, und

daß man mithin die Fabrikation nach Bedarf vermehren oder vermindern kann.

Wir zweifeln jedoch sehr, daß diese Maschinen die Handarbeit verdraͤngen

werden, da diese Arbeit keinen großen und sehr vollkommenen Werkzeug noͤthig

macht, und da der Arbeiter nicht lange braucht, um eine hinlaͤngliche

Fertigkeit in derselben zu erreichen. Wenn man auch in den meisten

Fabrikationszweigen eine Vervollkommnung der Werkzeuge und die Anwendung der

Maschinen wuͤnschen muß, so scheint uns dieß doch nicht auch auf die

Fabrikation der Schwefelhoͤlzchen anwendbar zu seyn; und zwar erstens, weil

diese Arbeit gewoͤhnlich von einer sehr armen Classe von Menschen verrichtet

wird, und zweitens, weil die Anwendung der Maschinen, ungeachtet in Paris und in

einem Umfange von 15–20 Meilen taͤglich fuͤr 500 Franken

Schwefelhoͤlzchen (wovon auf die Estaminets allein taͤglich

fuͤr 250 Fr. kommen) verbraucht werden, doch keine großen Vortheile abwerfen

wird. Der Handel mit diesen Hoͤlzchen befindet sich naͤmlich in den

Haͤnden von 14 Haͤusern in der Straße de la

Vieille-Monnaie, und der Fabrikant muͤßte seine Waare

wenigstens um die Haͤlfte des gegenwaͤrtigen Preises wohlfeiler geben,

wenn er sich des Vorzuges versichern wollte, oder er muͤßte seine Maschine

einige Zeit des Jahres uͤber feiern lassen, um nur so viel zu erzeugen, als

er braucht. Es wuͤrde daher bei der Anwendung einer Maschine weder der Fabrikant, noch der

Consument gewinnen, da fuͤr lezteren der Preis der Waare gleichhoch bleiben

wuͤrde.

Beide der beschriebenen Maschinen verdienen aber alle Beruͤksichtigung, indem

sie sich wahrscheinlich zu verschiedenen anderen Zweken mit Vortheil anwenden

lassen. So scheint sich z.B. jene des Hrn. Pelletier sehr

gut zum Ausschneiden kleiner Stuͤke Holz fuͤr eingelegte Arbeiten, und

jene des Hrn. Cochot zum Zerkleinern der

Faͤrbehoͤlzer zu eignen. Leztere wird gegenwaͤrtig auch

wirklich von ihrem Erfinder zu diesem Zweke benuzt.

Die Verfertigung der Schwefelhoͤlzchen scheint jedoch, auch wenn sie, wie wir

wuͤnschen, eine bloße Handarbeit bleibt, noch einiger Verbesserungen

faͤhig zu seyn. Untersucht man naͤmlich einen Buͤschel dieser

Hoͤlzchen, so findet man, daß die meisten derjenigen, die sich in der Mitte

befinden, an ihren beiden Enden nur sehr schwach mit Schwefel uͤberzogen

sind. Dieß ruͤhrt davon her, daß die Hoͤlzchen in ganzen

Buͤscheln geschwefelt werden, wobei sie sich wegen ihrer rechtwinkeligen Form

so an einander legen, daß kein Zwischenraum zwischen denselben bleibt, und daß sich

der Schwefel folglich nur an die Endflaͤchen anlegen und nicht zwischen die

Hoͤlzchen eindringen kann. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, sollte man die

Hoͤlzchen nach englischer Manier am Ende schief zuschneiden. Die

Englaͤnder schwefeln ferner nur das eine Ende, und zwar, wie es scheint, mit

Recht; denn das Hoͤlzchen ist meistens zu kurz, als daß es wohl zu

zweimaligem Gebrauche dienen koͤnnte. Bei uns schwefelt man beide Enden, weil

das eine Ende oft so schlecht geschwefelt wird, daß es sich nicht entzuͤnden

kann.

Außer diesen Maschinen wurde auch schon in England eine erfunden, auf welche sich Hr.

Weatherley am 14. Mai 1825 ein Patent geben ließ, die

aber im Großen unausfuͤhrbar gewesen zu seyn scheint.Wir uͤbergehen hier die Beschreibung dieser Maschine, die der Bulletin im Auszuge gibt, indem dieselbe unseren

Lesern bereits aus dem Polytechn. Journal

Bd. XXV. S. 226 laͤngst

bekannt ist. A. d. Ueb.

Fig. 11 ist

ein Seitenaufriß der Cochot'schen Maschine.

Fig. 12 ist

ein Grundriß derselben.

An Fig. 11 und

12 sieht

man in B die Bank, auf welcher der Apparat ruht.

R ist ein gußeisernes Rad mit 30 Zwingen S, durch welche 30 Stuͤke Holz d, die zu Schwefelhoͤlzchen zerschnitten werden

sollen, an ihrer Stelle erhalten werden.

a ist die Achse oder Welle des Rades R, die ein Zahnrad traͤgt, welches von der endlosen

Vaucanson-Kette c gefuͤhrt wird. Diese

Kette laͤuft uͤber das Zahnrad b, dessen

Welle mittelst der Kurbel M in Bewegung gesezt wird. Auf

diese Kurbel kann man irgend eine Triebkraft wirken lassen.

Die endlose Kette geht uͤber eine Reibungsrolle y,

die sie in gehoͤriger Spannung erhaͤlt, indem diese Rolle mittelst des

rechtwinkeligen Loches, welches sich in ihrem Traͤger befindet, und durch

welches der Bolzen z geht, den man nach Belieben

anziehen oder nachlassen kann, nach Bedarf gehoben oder herabgelassen werden

kann.

Die Welle des Zahnrades b traͤgt ein Winkelrad n, und dieses fuͤhrt ein zweites Winkelrad m, dessen Achse nach der Laͤngenachse der

Maschine laͤuft.

Die Nabe des Rades m dient der Schraube V als Mutter, und diese Schraube treibt den

Klingencylinder r, der sich frei um seine Achse dreht,

in dem Maße als die Arbeit fortschreitet, vorwaͤrts.

Fig. 13 ist

ein Laͤngendurchschnitt des Apparates, welcher den Klingencylinder

traͤgt.

r ist der kupferne Cylinder, in welchen die Messer oder

Klingen ii so eingesezt sind, daß die

Flaͤchen derselben durch die Achse dieses Cylinders gehen.

Fig. 16

zeigt, auf welche Weise diese Klingen in dem kupfernen Cylinder befestigt sind. Die

Achse des Cylinders dreht sich frei auf Zapfenlagern, welche an dem Wagen T befestigt sind, welchen man in Fig. 14 im Grundrisse und

in Fig. 15 im

Querdurchschnitte nach oo' sieht.

Dieser Wagen erhaͤlt mittelst der schwalbenschwanzfoͤrmigen Fuge k eine Bewegung laͤngs des Falzes k', und diese Bewegung wird durch die Schraube V bestimmt, der die Bewegung selbst wieder durch die

bewegliche, das Winkelrad tragende Schraubenmutter mitgetheilt wird.

Der Wagen T traͤgt noch einen Kamm P, dessen Gestalt man in Fig. 17 sieht. Dieser

Kamm laͤßt sich mittelst der Schraube u

vor- und ruͤkwaͤrts bewegen, er bleibt aber feststehend, wenn

er ein Mal fuͤr den Dienst, den er zu verrichten hat, gehoͤrig

gestellt ist. Dieser Kamm traͤgt 5 Zaͤhne k, deren unbewegliche Spizen dazu dienen, die kleinen von den Klingen des

Cylinders r ausgeschnittenen Hoͤlzchen

loszumachen. Zu diesem Behufe sind die Messer oder Klingen in Entfernungen, welche

der Dike eines Hoͤlzchens gleich sind und an Punkten, welche den

Zaͤhnen des Kammes entsprechen, eingeschnitten, wie man dieß in Fig. 16

steht.

e ist ein Hobel, welcher die Stuͤke Holz nach

duͤnnen Platten, welche durch den Klingencylinder wieder in Hoͤlzchen

zerschnitten werden, einschneidet. Dieser Hobel kann sich mittelst der Schraube t vor- und ruͤkwaͤrts bewegen;

diese Schraube dient naͤmlich zur Regulirung seiner Stellung, je nachdem man

mehr oder weniger dike Blaͤtter von dem Holze trennen will.

X ist ein Trog, in welchen die nach und nach

geschnittenen Hoͤlzchen fallen.

Fig. 18 und

19 geben

die Details des großen Rades, woran sich die zu zerschneidenden Stuͤke Holz

befinden, in groͤßerem Maßstabe. Fig. 18 ist ein Anfriß

und Fig. 19

ein Durchschnitt nach vv'.

Die Zwingen S sind mittelst eines ihrer Enden an dem

gußeisernen Kreise G befestigt. Dieses Ende laͤßt

sich aber um den Bolzen g so bewegen, daß man mittelst

der Schraube h die Zwinge nachlassen oder anziehen, und

daher das Stuͤk Holz mehr oder weniger gegen den Kreis R, der ihm als Ausladung dient, andruͤken kann.

Tafeln