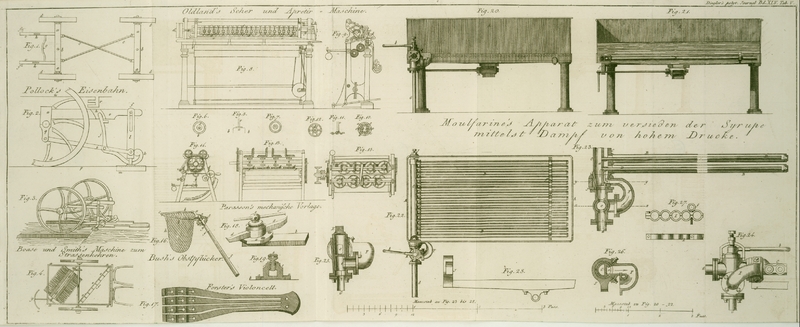

| Titel: | Beschreibung eines Apparates, mit welchem Syrupe mittelst Dampf von hohem Druke versotten werden können, und den Hr. Moulfarine, Mechaniker zu Paris, rue Basse-Sainte-Pierre, boulevart Saint-Antoine erbaute. |

| Fundstelle: | Band 45, Jahrgang 1832, Nr. LXX., S. 269 |

| Download: | XML |

LXX.

Beschreibung eines Apparates, mit welchem Syrupe

mittelst Dampf von hohem Druke versotten werden koͤnnen, und den Hr. Moulfarine, Mechaniker zu Paris,

rue Basse-Sainte-Pierre, boulevart

Saint-Antoine erbaute.

Aus dem Bulletin de la Société

d'encouragement. Maͤrz 1832, S. 96.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Moulfarine, Dampfapparat zum Sieben der Syrupe.

Der Zwek dieser Apparate besteht bekanntlich darin, daß bestaͤndig ein Strom

Dampf durch viele, mit einander in Verbindung stehende und am Boden des Syrupkessels

angebrachte Roͤhren geleitet wird. Der Vorzug des Apparates des Hrn. Moulfarine liegt nun hauptsaͤchlich in der neuen

Einrichtung, die er zum Behufe der Vertheilung und der Circulation des Dampfes

angebracht, und zugleich mit einiger Erleichterung der Arbeit verbunden hat.

Fig. 20 ist

ein Seitenaufriß des Apparates von der Seite her, von welcher der Dampf in denselben

gelangt.

Fig. 21 ist

ein senkrechter Durchschnitt nach der Mitte seiner Laͤnge.

Fig. 22 ist

ein Grundriß von Oben gesehen.

Fig. 23 ist

ein horizontaler Durchschnitt nach der Achse des Rostes, in zwei Mal

groͤßerem Maßstabe.

A stellt einen kupfernen Kessel von rechtwinkeliger Form

vor, welcher auf vier gußeisernen Saͤulen ruht, die selbst wieder auf einem

Gemaͤuer befestigt sind.

B sind große kupferne Roͤhren, die am Grunde des

Kessels in gleicher Entfernung von einander gelegt sind, und daselbst einen

horizontalen Rost bilden, der von dem Syrupe umgeben ist. Diese Roͤhren sind

an dem einen Ende durch ein Sechsek geschlossen, an welches ein Schluͤssel

paßt, mittelst welchem sie an das kupferne Stuͤk C geschraubt werden koͤnnen.

In Fig. 22 und

23

ersieht man, daß sich dieses Stuͤk C an dem einen

Ende in einen abgestuzten Kegel endigt, und daß dasselbe ebenso wie der Ring, mit

dem es umgeben ist, an der Seite durchbohrt ist, damit zwischen den aͤußeren

Roͤhren B und der geknieten Roͤhre F die Communication hergestellt ist. An seinem anderen

Ende wird dieses Stuͤk von der Spize einer Schraube j

Fig. 22

getragen. In Folge dieser Einrichtung laͤßt sich der Rost emporheben, indem

man ihn um C, welches man gleichsam zu seiner Achse machte, dreht,

so daß sich der Boden des Kessels reinigen laͤßt.

D sind Roͤhren, die von den ersteren

eingeschlossen sind, und die auch mit denselben communiciren. Diese Roͤhren

sind mittelst Schrauben mit der Scheidewand a, die das

Innere des Stuͤke a, mit dem es aus einem

Stuͤke gegossen ist, in zwei Theile theilt, verbunden.

E ist ein Hahn mit doppelter Oeffnung, der sich mittelst

des Schluͤssels b sowohl oͤffnen als

schließen zugleich kann. (Fig. 25 zeigt diesen Hahn

nach der Linie xx des Grundrisses Fig. 23

durchschnitten.)

Durch die erstere dieser Oeffnungen c dringt der Dampf

ein, der durch die Roͤhre d (Fig. 22 und 23) aus dem

Kessel, in welchem er erzeugt wird, hergeleitet wird, und der sich dann, wenn diese

Oeffnung offen ist, wie man sie in Fig. 23 und 25 sieht, in

die Roͤhren D begibt. Wenn der Dampf in diesen

Roͤhren und in jenen, die sie umgeben, circulirt hat, so tritt derselbe durch

die Oeffnung e aus, und zwar um durch diese wieder in

den Dampferzeuger zuruͤkzukehren.

F ist eine gekruͤmmte Roͤhre, welche die

großen Roͤhren B mit der Austrittsroͤhre

G, die den Dampf wieder in den Kessel

zuruͤkfuͤhrt, in Verbindung sezt.

H ist ein Hahn, der sich unter und in der Mitte des

Kessels befindet, und durch den der Syrup entleert werden kann, wenn er ausgekocht

ist. Um diesen Abfluß zu erleichtern, ist der Boden des Kessels ein klein wenig

concav. An anderen derlei Apparaten, an welchen der Syrup an dem einen Ende entleert

wird, ist der Kessel gegen diese Seite hin etwas Weniges geneigt.

Fig. 24 zeigt

den doppelten Hahn E, die Eintritts- und

Austritts-Roͤhre des Dampfes, und einen Theil des Stuͤkes C, von welchem die daran stoßenden Roͤhren

abgenommen sind, von Außen.

Fig. 25 ist

ein senkrechter Durchschnitt durch die Achse dieses Hahnes.

Fig. 26 ist

ein Durchschnitt nach der Linie yy von Fig. 23.

Fig. 27 sind

die Details des Querstuͤkes I, welches die

Roͤhren B von einander entfernt haͤlt; es

besteht aus zwei Theilen, die an den Enden durch Schrauben mit einander verbunden

werden, und die so viele kreisfoͤrmige Oeffnungen bilden, als Roͤhren

vorhanden sind. Die Drukschrauben f dienen dem Roste als

Stuͤzpunkt, indem sie zwischen sich und dem Kessel einen Zwischenraum

lassen.

Fig. 28 ist

ein Aufriß der Stuͤze J, die den Ring i beinahe in seinem ganzen Umfange umgibt.

Spiel des Apparates.

Wenn der Syrup, der aus einem, uͤber dem Kessel A

befindlichen Behaͤlter herabfließt, den Kessel beinahe zu 1/3 gefuͤllt

hat, so oͤffnet man den doppelten Hahn E, damit

der Dampf bei der Oeffnung c eindringen, und mit einem

Druke von 3 bis 4 Atmosphaͤren in die inneren Roͤhren D gelangen kann. Wenn dieser Dampf dann bis an das Ende

dieser Roͤhren gekommen, so geht er in die großen Roͤhren B uͤber, geht der ganzen Laͤnge nach durch

dieselben, und gelangt dann an die Scheidewand a, um von

da aus durch die Oeffnung e in den Dampferzeuger

zuruͤkzukehren, indem der Hahn E diese Oeffnung

c offen erhaͤlt.

Diese Circulation des Dampfes, deren Richtung in Fig. 23 und 25 durch

Pfeile angedeutet ist, dauert so lange fort, bis der Syrup, der gleichsam von dem

ersten Augenblike an durch die hohe Temperatur des Dampfes zum Sieden kommt,

gehoͤrig versotten ist, was gewoͤhnlich nach 12–15 Minuten

erfolgt ist. In diesem Augenblike schließt man dann den doppelten Hahn E, und oͤffnet dafuͤr den unter dem Kessel

befindlichen Hahn H, damit die Fluͤssigkeit

abfließen kann, und so wie dieß geschehen, laͤßt man wieder neuen Syrup aus

dem Behaͤlter nachfließen, um auf diese Weise die Operation wieder von Neuem

zu beginnen. Wenn dieser Apparat 12 Stunden lang auf die angegebene Weise

ununterbrochen arbeitet, so kann er eine solche Menge Syrup liefern, daß man 400

Zukerhuͤte, jeden zu 4 Kilogrammen, daraus zu erzeugen im Stande ist.

In den Raffinerien zu Paris wendet man gegenwaͤrtig mehrere aͤhnliche,

oder etwas modificirte, und von Hrn. Moulfarine

verfertigte Apparate an.

Damit sich der Dampf, der sich waͤhrend des Siedens des Syrupes entwikelt,

nicht in der Werkstaͤtte verbreite, wird der Kessel A mit Brettern bedekt, die sich gegen die Mitte hin in Form eines

Rauchfanges erheben, und welche den Dampf nach Außen ableiten.

Tafeln